Zu viel des Schönen

16. Architekturbiennale Venedig: Arsenale und Hauptpavillon

Die Hauptausstellung der Biennale legt den Fokus auf Entwurf und Gestaltung. Anders als vor zwei Jahren sind soziopolitische Probleme meist kein Thema. Die Ausstellungsräume sind kunstvoll inszeniert, harmonisch reihen sich die gepflegten Exponate aneinander. Das ist formal zwar ansprechend, aber inhaltlich etwas belanglos.

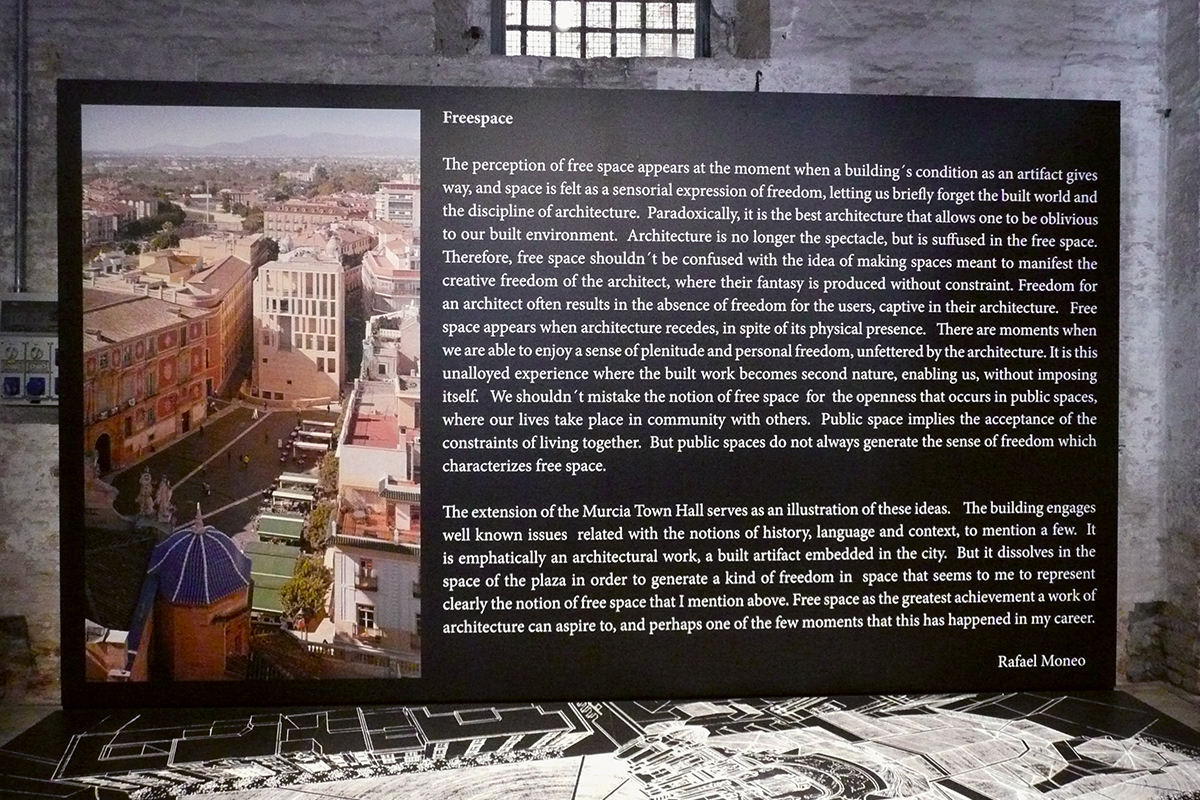

Die Kuratorinnen der 16. Architekturbiennale Venedig, Yvonne Farrell und Shelley McNamara vom irischen Büro Grafton, stellen die Hauptausstellung unter das Motto «Freespace». Was sie darunter verstehen, definieren sie in einem Manifest. Dessen Formulierung ist recht vage, um den eingeladenen Architektinnen und Architekten aus aller Welt möglichst viel Interpretationsfreiheit für ihre Beiträge zu lassen. Dennoch fällt auf, dass der Fokus eindeutig auf gestalterischen Fragen liegt: Es geht fast ausschliesslich um Themen wie räumliche Grosszügigkeit, Sinnlichkeit, Haptik und Materialisierung. «Die Grosszügigkeit des Geistes und der Sinn für Menschlichkeit im Herzen der architektonischen Agenda konzentrieren sich auf die Qualität des Raums», schreiben Farrell und McNamara gleich zu Beginn.

Im Gegensatz zu früheren Kuratoren – und insbesondere zum Chilenen Alejandro Aravena, dem Leiter der letzten Biennale – rufen Farrell und McNamara nicht dazu auf, die Mittel der Baukunst strategisch einzusetzen, um die Schaffung einer gerechteren und ökologisch nachhaltigeren Welt zu fördern. Sie verstehen Architektinnen und Architekten als Gestalter, deren gesellschaftlich-politische Verpflichtung sich darauf beschränkt, Räume «für noch nicht bestimmte Nutzungen» bereitzustellen und «zusätzliche und unerwartete Grosszügigkeit in jedem Projekt zu erzeugen, selbst unter privaten, zurückweisenden, ausschliessenden oder kommerziellen Bedingungen». So gesehen besteht die Aufgabe der Baukunst nicht darin, gegebene Umstände grundsätzlich infrage zu stellen; ihr subversives Potenzial erschöpft sich darin, eine Qualität zu erzeugen, die über jene der Bestellung hinausgeht.

Räume als Hauptdarsteller

Dem thematischen Fokus entsprechend haben die Kuratorinnen die Hauptausstellung klaren gestalterischen Vorgaben unterstellt. Das szenografische Konzept basiert auf ihrem Selbstverständnis als Entwerferinnen: Die Bauten, in denen die Schau stattfindet, interpretieren sie als den Kontext ihres Eingriffs, den Eingriff selbst als eine Antwort auf diesen Kontext. «Over the many months as we developed it, we came to believe that the buildings themselves had become the first participants of the Freespace exhibition», berichteten sie an der Eröffnung.

Tatsächlich kann man die wichtigsten Biennale-Bauten – die Corderie und die Artiglerie im Arsenale sowie den Hauptpavillon in den Giardini – dieses Jahr so unmittelbar erleben wie schon lang nicht mehr.

Farrell und McNamara räumten die riesigen Gebäude frei. Sie entfernten Einbauten, enthüllten die historische Bausubstanz und entdeckten dabei wahre Schätze, etwa ein Fenster von Carlo Scarpa im Arsenale, das jahrelang unter späteren Schichten verborgen war. Nun ist der leicht makabre Kontrast zwischen vergangener Pracht und heutigem Pragmatismus, der ganz Venedig prägt, auch in der Ausstellung spürbar.

In den Corderie, wo einst Seile für die mächtige venezianische Flotte gedreht wurden, ist die Wucht der riesigen, wohlproportionierten Räume geradezu umwerfend; doch der Verputz blättert ab, in den Mauerritzen wachsen Büsche; von der stolzen Handels- und Kriegsindustrie der Lagunenstadt, die das östliche Mittelmeer jahrhundertelang als Kolonialmacht beherrscht hat, bleiben kaum mehr als notdürftig gesicherte Brachen übrig. Auch der Hauptpavillon in den Giardini geht auf imperialistische Zeiten zurück; unter faschistischer Herrschaft als italienischer Pavillon gebaut, pompös und überdimensioniert, verströmt er heute mit seinen verwitterten Wandmalereien, beschlagenden Spiegeln und bröckelndem Stuck einen melancholischen Charme.

Farrell und McNamara haben den Teilnehmenden Richtlinien erlassen, um die spezifische Qualität der historischen Räume nicht zu beeinträchtigen. Insbesondere haben sie darauf geachtet, die Fenster nicht zu verbergen; wo nötig verhindern Stoffbahnen eine allzu starke Sonneneinstrahlung, doch meist kommt direktes Tageslicht herein. In den Corderie sind die Exponate hinter den Säulen in den Seitenschiffen aufgereiht, während der mittlere Gang frei bleibt; das Zusammenspiel von Licht und Baukörper in den endlos langen, rauen, von Säulen und Öffnungen rhythmisierten Räumen ist besonders eindrücklich. Den Kontrapunkt bildet der Hauptpavillon mit seinem grossen, von einem Oberlicht erhellten zentralen Saal, um den sich die kleineren kabinettartigen Räume gruppieren; hier sind die Wände glatt und in fein abgestimmten Farben gestrichen.

Kreisen um die eigene Kreativität

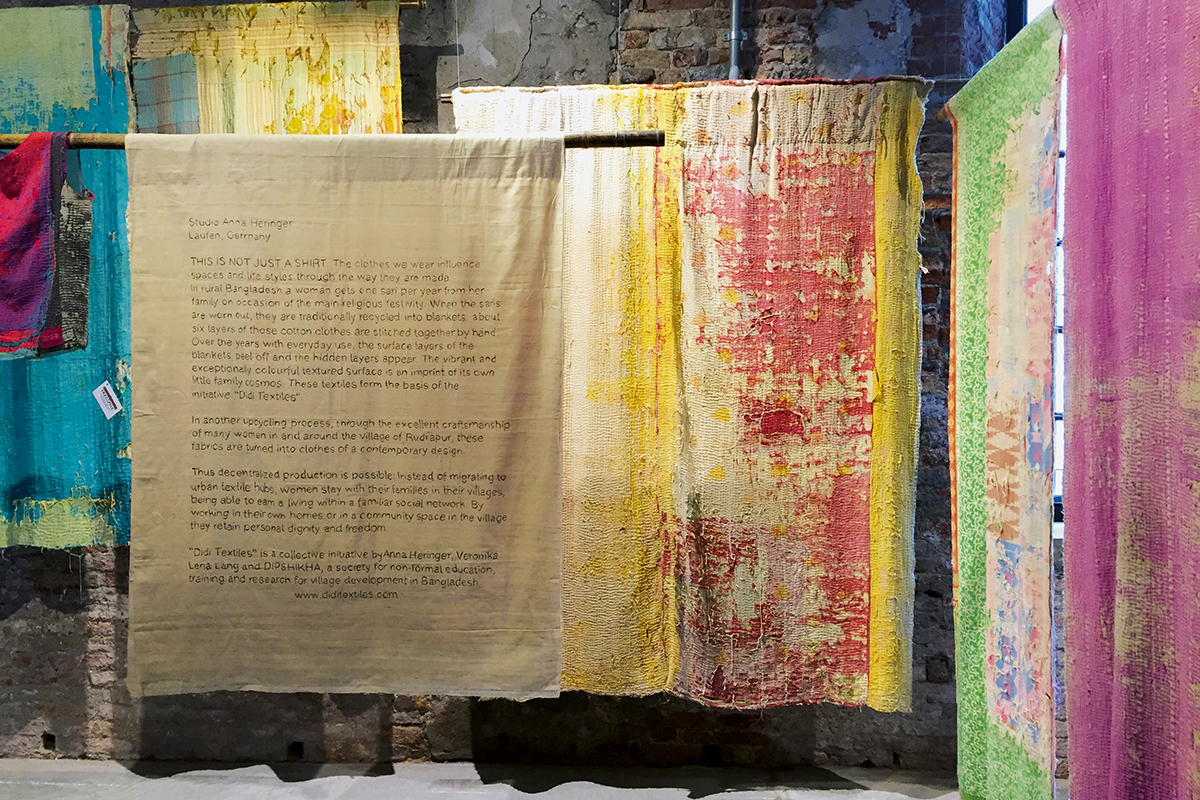

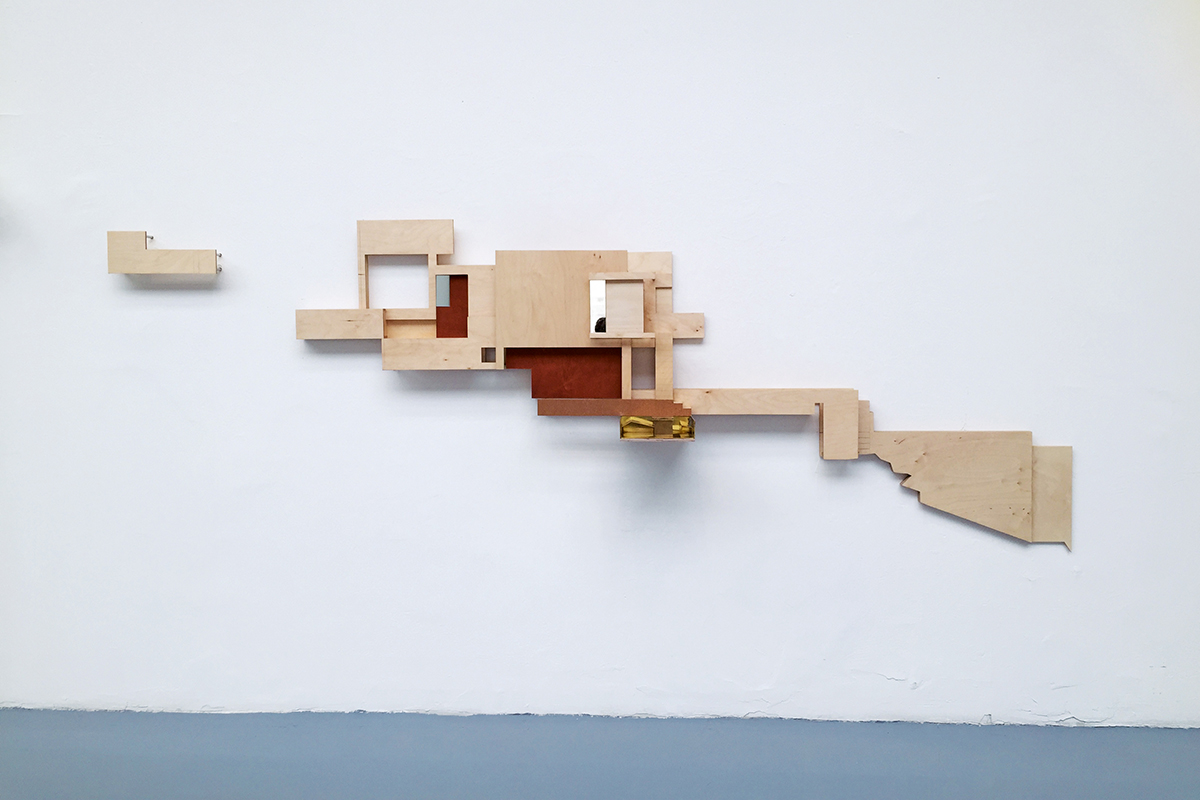

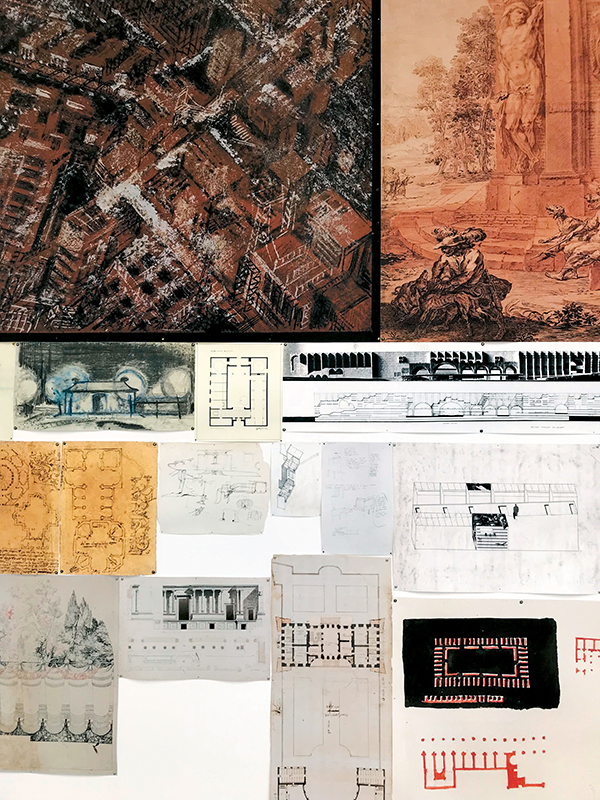

Auch die Beiträge der eingeladenen Baukünstlerinnen und Baukünstler zeichnen sich durch einen ausgesprochen «architektonischen» Zugang aus. Anders als in früheren Jahren zeigen sie kaum Zahlen, Texte, Statistiken, Funktionsdiagramme und grossmassstäbliche Stadtpläne. Das einzelne Objekt ist allgegenwärtig, dargestellt in Zeichnungen, Präsentationsplänen, kunstvollen Fotos, handwerklich perfekten Modellen, Installationen und Detailzeichnungen. Erdige Töne und Materialien wie Backstein, Holz, Textilien, roher Beton und oxidierter Stahl herrschen vor. Digitale Medien sind zurückhaltend eingesetzt; zwar gibt es vereinzelt Videos und Projektionen, doch wilde Renderings und Klangteppiche findet man praktisch keine. Die vielfältigen, aber nach einem strengen ästhetischen Konzept angeordneten Exponate laden zum Studium ein und erzeugen ein harmonisches Gesamtbild. Die Stimmung ist ruhig, konzentriert und gepflegt.

Visuell und in Bezug auf die Kunst des Entwerfens hat die diesjährige Schau also viel zu bieten. Dennoch löst sie im Publikum gegensätzliche Reaktionen aus. Das ist angesichts der fehlenden politischen Brisanz zunächst erstaunlich. Doch die Polarisierung findet nicht auf der Ebene der Aussagen statt; sie ist im Kontrast zwischen formaler Stringenz und inhaltlicher Unbestimmtheit begründet. Zwar gehört es zum Wesen der Biennale, dass das Thema offen formuliert ist, um unterschiedliche Ansätze zuzulassen.

Dieses Jahr allerdings begnügen sich auffällig viele Teilnehmende damit, einen sehr lockeren Bezug zu «Freespace» herzustellen, um sich dann ganz auf die Darstellung eigener Themen zu konzentrieren. Einige verknüpfen die von den Kuratorinnen angesprochene Freiheit nicht mit gebauten Produkten der Architektur – etwa mit physischen Räumen, die den Menschen Freiräume eröffnen –, sondern mit deren Enstehungsprozess: Sie erforschen ihren eigenen, persönlichen Umgang mit den geistigen Freiräumen der Entwurfsarbeit. Das ist zwar auch spannend, in einer punktuellen Installation aber schwer zu vermitteln.

Lebensferne Blüten der Baukunst

Vor allem aber wirkt die Aneinanderreihung so vieler selbstbezogener Darstellungen irritierend. Gibt es wirklich keine wichtigeren Themen für eine internationale Schau als das Kreisen von auserwählten Schöpferinnen und Schöpfern um die eigene Kreativität? Keine drängenderen Fragen als die intime Auseinandersetzung der Baukünstler mit sich selbst? Die letzten Biennalen waren globalen Problemen – Krieg, Armut, ökologisches Desaster – gewidmet, die mit architektonischen Mitteln allein nicht zu lösen sind. Entsprechend gerieten die Gesten zuweilen etwas gar theatralisch; doch immerhin zeugten die meisten Beiträge nicht nur von Engagement, Mut und Pragmatismus, sondern auch von Bescheidenheit, Kritik an der eigenen Disziplin und einem Denken in grossen Zusammenhängen.

Davon ist heuer wenig zu spüren. Nur vereinzelte Teilnehmende haben die Stichworte «demokratisch» und «unprogrammiert» aufgegriffen, die im Manifest durchaus auch enthalten waren, und sich ernsthaft gefragt, welchen gesellschaftlichen oder politischen Beitrag ihre Architektur leisten könne.

Das befriedigt auf die Dauer nicht. So inspirierend all die schönen Projekte, Modelle und Installationen sein mögen: In der Summe, als hunderte von Metern lange Aneinanderreihung von Preziosen wirken sie seltsam belanglos. Was haben diese hochgezüchteten Blüten der Baukunst mit der Realität unseres Lebensraums zu tun? Der Austausch auf höchstem Niveau innerhalb der Profession ist zweifellos wichtig, gerade auch über gestalterische Finessen; doch wie klug ist es, diesen internen Diskurs an einer Publikumsveranstaltung wie der Biennale öffentlich zu inszenieren? Die Gefahr, dass Architekturschaffende als hoffnungslos weltfremd erscheinen, ist nicht von der Hand zu weisen.

Schweizer Leistungsschau

Die Schweiz ist in der Hauptausstellung sehr präsent, vertreten hauptsächlich durch Exponenten der Accademia di architettura di Mendrisio, an der die beiden Kuratorinnen lehren.1 Auch bei diesen Beiträgen steht die Aufmerksamkeit für Objekt und Konstruktion im Zentrum. Einige eröffnen zwar zaghaft weitere Denkräume: «Re-use, Black Yellow Red» von Elisabeth und Martin Boesch beispielsweise verweist auf die Notwendigkeit, jeden Eingriff als historisch reflektierten baukulturellen Beitrag zu begreifen; der filmische Werkstattbericht von Sergison Bates Architects über Forschung und Praxis enthält spannende Gedanken, denen zu folgen vor der akustischen Kulisse im Arsenale allerdings schwer ist; und wenn Aurelio Galfetti die Aufzeichnung eines Vortrags zeigt, in dem er den Bau seines Ferienhauses in Griechenland erläutert, knüpft er dies immerhin an allgemeine Überlegungen zum Kontext.

Andere Installationen lassen ratlos zurück. Unklar bleibt etwa, was Mario Botta mit den studentischen Arbeiten, die er in einer eigens gebauten Folly präsentiert, eigentlich vermitteln will. Peter Zumthor zeigt Präsentationsmodelle der letzten Jahrzehnte – eine schöne Darstellung seines Schaffens, die genauso gut anderswo zu sehen sein könnte (im Video: «Being in a Biennale – Interview #1: Peter Zumthor»). Die als Palimpseste gestalteten Pläne des Schulhauses in Thal von Angela Deuber sind grafisch attraktiv, aber wenig aufschlussreich (im Video: «Being in a Biennale»#2: Angela Deuber»). Valerio Olgiati kontrastiert mit weissen Zylindern die patinierten Säulen des Arsenals. Alles sehr hübsch; doch der Bezug zu «Freespace» drängt sich, gelinde gesagt, nicht wirklich auf.

Als einer von wenigen Schweizer Gästen geht Gion A. Caminada auf die volle Dimension des Begriffs ein: Anhand der Entwicklung von Vrin seit den 1980er-Jahren demonstriert er am konkreten Beispiel, wie man mit kleinen, aber präzisen materiellen Eingriffen grosse immaterielle Wirkungen erzielen und neue Freiheiten für die Zukunft schaffen kann.

Hingehen? Hingehen! Trotz Vorbehalte ist auch die diesjährige Architekturbiennale ein Must für alle an Baukultur interessierte. Abgesehen davon, dass die Hauptausstellung eine Augenweide ist, dass die alten Bauten allemal sehenswert sind und dass es unter den Exponaten auch Überraschendes und Eindrückliches zu entdecken gibt: Die 61 Länderpavillons in den Giardini und in der ganzen Stadt (vgl. «Von Quo vadis zum Status quo») sowie die zahlreichen begleitenden Veranstaltungen haben auch viel zu bieten.

Anmerkung

1 Architekturschaffende mit Schweizer Büros an der Hauptausstellung: Michele Arnaboldi, Mario Botta, Bearth & Deplazes, Elisabeth & Martin Boesch, Burkhalter Sumi, Gion A. Caminada, Caruso St John, Angela Deuber, Aurelio Galfetti, Miller & Maranta, Valerio Olgiati, Sergison Bates, Peter Zumthor.

Weitere Beiträge zur 16. Architekturbiennale Venedig finden Sie

in unserem digitalen Dossier.

Die 16. Architekturbiennale in Venedig dauert bis zum 25. November 2018.

Öffnungszeiten, Standorte und begleitende Veranstaltungen auf www.labiennale.org/en