Progettare con il paesaggio

Dolf Schnebli a Napoli

Sospesa sul Golfo di Napoli, la Scuola Svizzera di Dolf Schnebli (1964–67) è un paesaggio architettonico: un complesso terrazzato in cui luce mediterranea, memorie d’Oriente e visione pedagogica si fondono. Una città nella città, dove la scuola diventa topografia e l’insegnamento spazio.

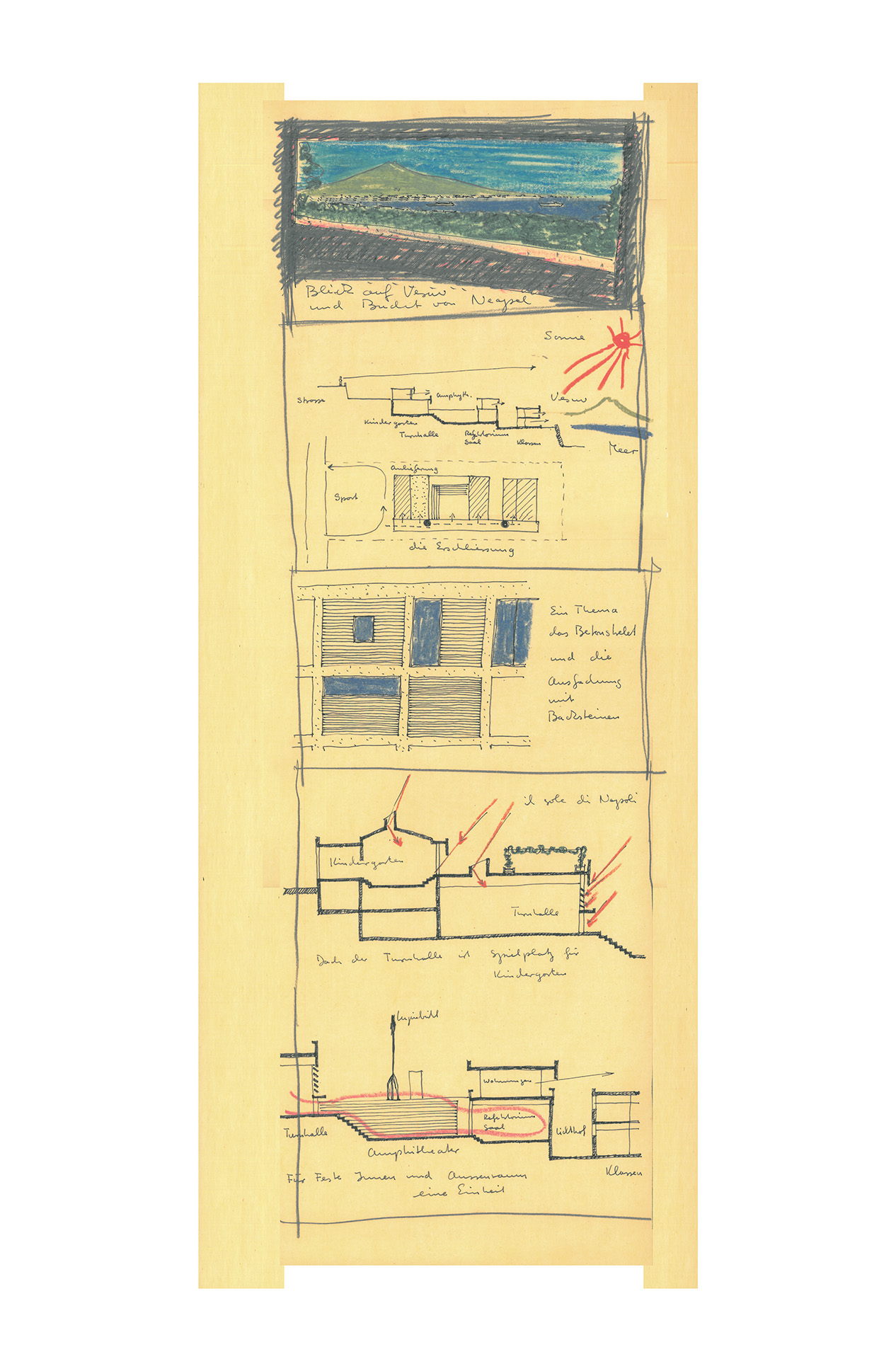

Cosa ci fa sul crinale che collega il Vomero con Posillipo una scuola di sole dieci aule progettata da un architetto svizzero nato a Baden nel dicembre del 1928, cofinanziata dalla Confederazione Elvetica1 a seguito di un concorso internazionale del 1963? Evidentemente si tratta di un edificio singolare, costruito su un sito di straordinaria bellezza tra il 1964 e il 1967 come sede della Scuola Svizzera di Napoli. All’inizio degli anni Sessanta la più antica delle scuole presenti fuori dai confini della Confederazione, fondata nel lontano 1839, necessitava, infatti, di una nuova sede, adatta ad ospitare l’alto numero di studenti, suddivisi in tre gradi di istruzione tra scuola materna, elementare e media.2

Oggi, sebbene quella vicenda sia ormai lontana e le aule siano frequentate dagli alunni di una scuola pubblica italiana, l’edificio, acquisito nel 1999 dal Comune di Napoli che ne è tuttora il proprietario e il gestore, rimane a testimoniare un’esperienza architettonica che unisce il nord delle Alpi e la cultura svizzero-tedesca con il Mediterraneo e l’Oriente.3

Primo atto di questa storia fu il concorso. La commissione di esperti, composta da Jakob Ott, direttore dell’Ufficio delle costruzioni federali di Berna, da Arnoldo Codoni, direttore dell’Ispettorato delle costruzioni federali di Lugano, Rino Tami e Max Bill, valutò il progetto di Schnebli il migliore tra i quattro presentati,4 premiandolo per la particolare attenzione rivolta alla definizione dei luoghi collettivi e per aver proposto la realizzazione di un’opera d’arte integrale, all’interno della quale l’architettura avrebbe dialogato con l’arte, che ne sarebbe diventata il contrappunto spaziale, e questo speciale dialogo si sarebbe svolto in continuità con il paesaggio circostante.

All’epoca del progetto per Napoli Schnebli ha trentasei anni. Dopo gli studi in architettura all’ETH di Zurigo e alla Harvard Graduate School of Design, nella Master Class di José Louis Sert, con Fumihiko Maki e Roger Montgomery, nel 1958 fonda il suo studio ad Agno e in seguito a Zurigo. L’insegnamento del Moderno e in particolare la fascinazione per Le Corbusier è fondamentale nella definizione della sua visione architettonica come anche il lungo e lento viaggio che, a soli 28 anni, nel 1956, lo porta via terra da Venezia all’India, grazie alla Arthur W. Wheelwright Traveling Fellowship, indetta annualmente dalla Harvard Graduate School of Design. Un viaggio di formazione, la cui eco risuonerà in ognuno dei progetti che seguiranno e che, sfogliando le fotografie scattate durante i lunghi mesi di peregrinazione dall’Italia all’India,5 dà conto di quanto ogni singola architettura – dalle moschee di Istanbul fino a Chandigarh – sia rimasta impressa negli occhi di Schnebli tanto da diventare parte della sua vita di architetto e di educatore.

Tutto ciò influenzò profondamente il progetto per Napoli, ascrivibile a quella prima fase per così dire «epica» della produzione di Schnebli in cui la libertà espressiva si coniuga con un’approfondita ricerca spaziale che rilegge le opere di Le Corbusier – suo primo «maestro» – con gli occhi del viaggiatore e riconosce nella topografia dei luoghi e negli elementi naturali i motori immobili del progetto.

Nel 1994, Renato De Fusco scrive: «Se sul piano sociale, essa – a carattere privato, selettivo ed elitario – presenta un divario notevole rispetto alle povere scuole ed asili napoletani, su quello puramente architettonico s’inserisce nel contesto ambientale e paesistico locale come nessun’altra fabbrica è riuscita a fare. Disposto lungo il declivio tra via Manzoni e via del Marzano, il complesso si snoda in modo da non intralciare la visuale paesistica dalla strada superiore, da non alterare minimamente la natura del luogo e, in pari tempo, da rendere godibile da ogni aula, da ogni suo spazio aperto o chiuso la vista sul golfo».6

Se si assume il rapporto tra architettura e paesaggio, tra interno ed esterno, quale chiave interpretativa dell’edificio, è possibile leggere il progetto come unità architettonica ancorata al declivio o, al contrario, come sequenza di «parti» scomponibili, ciascuna costituita da concatenazioni tra volumi e spazi aperti, che, volta per volta, sarebbero da analizzare nella loro consistenza fisica e materica. Seppur unicamente funzionali alla comprensione dell’edificio, tali interpretazioni mettono in luce caratteri del progetto difficilmente individuabili senza il ricorso alla dissezione anatomica dell’intervento che, data la conformazione planimetrica e volumetrica, è difficile cogliere nella sua interezza, se non percorrendolo secondo il principio della promenade architecturale. Si tratta di interpretare l’edificio ancor prima che come progetto architettonico come fatto topografico profondamente dipendente dalle condizioni orografiche della parcella in cui si colloca e in stretta relazione con il paesaggio a cui guarda – il Vesuvio in primis sullo sfondo del golfo – e da cui è guardato, in quanto parte della costruzione della collina di Posillipo.

Nel 1979 «Rivista Tecnica» presentava un breve articolo su due progetti di Schnebli mai realizzati rileggendoli in funzione della Gestaltung del paesaggio, cioè della «formazione – nel senso del «dare forma» – e [del]la progettazione della natura, cioè degli elementi naturali che strutturano il paesaggio».7 È certamente questa la qualità più evidente anche del progetto per Napoli che, seppur descrivibile anche in funzione della ricerca condotta da Schnebli sulle questioni pedagogiche attraverso numerosi progetti per edifici scolastici, è innanzitutto una macchina di costruzione del paesaggio che guarda ai teatri o alle acropoli greche, ai villaggi dei deserti iraniani e ai palazzi fortificati indiani e, a Napoli, ne avvia un processo di trascrizione, tentando di far risuonare l’edificio nel paesaggio e viceversa.

Il progetto si caratterizza per l’articolata composizione di volumi in stretta relazione con le condizioni topografiche; le marcate ascendenze lecorbuseriane – in particolare per le opere tarde – vengono infatti declinate in relazione al contesto paesaggistico, attingendo tanto alla tradizione costruttiva locale quanto al repertorio espressivo e formale del Moderno, rivisitato alla luce dell’architettura tradizionale che Schnebli conobbe durante il suo viaggio in Oriente. L’intero progetto è un dispositivo di esaltazione dei caratteri del luogo in cui si colloca, all’interno di un processo (seppur fortemente invasivo) di progressiva sparizione dell’architettura a favore dell’eccezionalità paesaggistica della collina di Posillipo che, insieme al Vesuvio in lontananza, contribuisce a definire spazialmente ogni singola parte e, di conseguenza, la loro sequenza: una sorta di progettazione architettonica del paesaggio che qui diventa tema di progetto.

Insieme al Ginnasio cantonale di Locarno di qualche anno precedente, il progetto per Napoli rappresenta il manifesto giovanile della concezione architettonica di Schnebli secondo il quale «architettura e pianificazione urbana devono essere considerate in modo integrale, infatti l’elaborazione del dettaglio deve riferirsi all’aspetto architettonico-urbano nel suo complesso».8 L’edificio è parte della città; esso vi si inserisce ridisegnando un’intera porzione della collina attraverso un sistema di terrazze e percorsi esterni, che collegano via Manzoni a monte con l’antico percorso di via del Marzano a valle: «le scuole pubbliche sono luoghi fondamentali della città, è dunque compito e dovere degli architetti considerare l’urbanistica non solo come una questione formale. […] Se io penso alla scuola, il «dove» dovrebbero sorgere gli asili, le scuole elementari e le scuole medie diventa un problema urbanistico».9

Inoltre, la scuola è a sua volta una città in sé, un paesaggio architettonico concepito non come un blocco unitario e compatto, ma in funzione dei rapporti tra elementi differenti. Per Schnebli, infatti la scuola è da intendersi «come una piccola città», all’interno della quale le relazioni spaziali influenzano attivamente la crescita del bambino in seno alla comunità degli adulti.10 Nel caso di Napoli, la posizione privilegiata esalta la relazione tra i singoli volumi, trasformando il programma e i principi pedagogici in base ai quali vengono aggregate le funzioni in una sorta di concrezione architettonica che in qualche modo dipende dal pendio. Qui, più che in altri casi analoghi, Schnebli progetta in sezione con l’obiettivo di mettere in forma la complessità dell’edificio nella sua relazione con il terreno: «[l]’area di progetto presenta un forte pendio verso sud-est. I regolamenti di zona non consentivano di costruire superando l’altezza della via di accesso a nord, la via Manzoni. Inoltre, doveva essere preservata la splendida vista sul Golfo di Napoli da questa strada panoramica. Come motto per il nostro progetto di concorso abbiamo scelto “Pendio e razionalità”».11

Organizzato su quattro livelli terrazzati digradanti verso il mare, l’edificio presenta una configurazione complessa per descrivere la quale De Fusco parlava di «schema a pettine scalare, la cui parte continua contiene gli uffici e i cui «denti», ognuno dei quali è un volume destinato a specifica funzione, lasciano fra loro uno spazio variamente articolato». L’elemento che coordina tale complessità è l’anfiteatro centrale, collocato a mezza costa; non solo per la sua posizione, ma soprattutto per i suoi caratteri spaziali, esso riporta ad unità le diverse parti che compongono l’intervento. Il cortile anfiteatro con cavea asimmetrica rappresenta, come in altri progetti di Schnebli per edifici scolastici, il luogo della vita collettiva e il centro attorno a cui si raccoglie l’intera comunità. In questo caso particolare, tale attitudine è enfatizzata dalla scelta di incassare le gradinate nel terreno, adottando una soluzione che sulla scorta degli antichi bouleuterion greci12 lavora in accordo con la topografia per ottenere una sorta di stanza all’aperto fortemente introversa, all’interno della quale l’orizzonte tende a sparire per lasciar posto al suolo e al cielo. Sull’anfiteatro si affacciano la palestra, il refettorio, le aule speciali e i laboratori, che non a caso sono i luoghi in cui si svolgono, fuori dalle aule didattiche, la vita comunitaria dei bambini e i momenti del gioco.

Se, prendendo l’anfiteatro come punto di riferimento, si analizzano le sezioni longitudinali è evidente la sequenza di volumi e spazi aperti che, in base a una precisa logica di aggregazione funzionale, compone l’intero complesso.13 Nella configurazione funzionale originaria, il primo edificio a monte ospitava le due aule della scuola materna, direttamente accessibili dal giardino terrazzato. Collocate nella porzione più alta dell’area, corrispondono planimetricamente a due quadrati collegati dagli ambienti di servizio; ciascuna di esse è organizzata su differenti livelli, in modo da modulare la percezione dei diversi ambiti da parte dei bambini durante lo svolgersi delle attività quotidiane e offrire un’esperienza spaziale complessa e articolata. La copertura delle due aule è troncopiramidale con un lucernario sulla sommità che permette l’illuminazione zenitale in aggiunta a quella delle aperture laterali. Proprio come per il grande anfiteatro centrale, anche per le due aule della scuola dell’infanzia Schnebli si rifà al precedente lavoro per la scuola di Locarno e torna ad attingere alle architetture visitate in Turchia e in Iran, che, progetto dopo progetto, si trasformano in archetipi. Grazie al loro alto grado di astrazione e generalità oltre che per l’effetto spaziale che consentono di ottenere, lavorando con dimensioni contenute, come nel caso di aule per una ventina di alunni, esse dimostrano di poter essere riprodotte senza troppe variazioni in Svizzera, a Napoli o negli Stati Uniti. Al livello della scuola dell’infanzia, sei stereometrici lucernari, allineati sulla terrazza destinata al gioco dei bambini, illuminano la palestra sottostante diffondendo la luce dall’alto. Al piano superiore del volume a valle dell’anfiteatro erano collocati gli appartamenti del personale, mentre al livello inferiore si trovava il refettorio. Il terzo blocco, direttamente affacciato sul golfo e disposto a sud-est di una seconda corte minore ulteriormente ribassata di più di mezzo piano rispetto al cortile centrale, ospitava le aule della scuola media e quelle della scuola elementare, distribuite su due piani a gruppi di quattro.

Se le sezioni longitudinali e i prospetti laterali raccontano la promenade architecturale che con le sue differenti diramazioni attraversa da valle a monte l’intero complesso, le sezioni trasversali descrivono compiutamente il fronte di ogni singolo fabbricato e il modo con cui esso insiste sullo spazio aperto di pertinenza, svelando l’identità volumetrica e il carattere architettonico di tutti gli elementi che compongono la sequenza generale. Come nella miglior tradizione dei percorsi processionali, il risultato è che ad ogni stazione si ha l’impressione che l’edificio di volta in volta si concluda all’interno della stanza all’aperto su cui si affaccia. Questo è particolarmente evidente quando ci si trova all’interno dell’anfiteatro, se si guarda a nord verso il fronte della palestra o a sud verso il refettorio, ma anche dalla terrazza dell’asilo o dal terrapieno sopra a cui è impostato l’ultimo volume a valle. I singoli fronti trasversali si caratterizzano infatti per un impaginato monumentale che tende a valorizzare gli spazi della vita collettiva e che, giocando con i chiaroscuri, enfatizza le relazioni tra interno ed esterno.

La composizione e la matericità di tutti i prospetti rivolti verso sud-est svela inoltre che, sulla scorta di quanto traspare dalle fotografie del viaggio in Oriente, la luce del Mediterraneo è protagonista indiscussa del progetto. Intesa come materiale della costruzione, essa viene catturata e filtrata attraverso un articolato sistema di elementi architettonici: canons à lumière e lucernari posizionati sulle coperture piane, brise-soleil fissi e mobili, logge e pergolati disposti lungo i fronti maggiormente esposti. Questi elementi, insieme alle pareti vetrate con partizioni in legno e ai parapetti in mattoni forati, determinano una modulazione delle facciate dai vibranti effetti chiaroscurali.

Oltre all’uso combinato di diversi materiali – cemento, mattoni a vista, legno Douglas e pietra lavica del Vesuvio – ciò che caratterizza maggiormente l’intervento è il continuo gioco di rimandi tra elementi architettonici e opere d’arte. Quest’ultime, scelte in accordo con l’architetto dal rappresentante della Commissione Federale di Belle Arti, Remo Rossi, non sono mere aggiunte decorative, ma veri e propri contrappunti spaziali che enfatizzano le qualità dei singoli ambienti interni o esterni, contribuendo in maniera diretta al mandato pedagogico di cui ogni edificio scolastico è intrinsecamente investito.14

L’esempio più evidente è Rex (1966), la grande scultura in ferro di Bernhard Luginbühl che in posizione dominante nel cortile centrale indirizzava lo sguardo verso il paesaggio, comunicando un profondo senso di fissità e radicamento; di fronte alle classi, in corrispondenza dell’ingresso secondario sul fronte ovest, vi era Grand Astre (1966), una fusione di alluminio di Andre Ramseyer; sull’ampio terrazzo a valle trovò posto Napoli (1966), un bronzo di Max Weiss, che aveva già collaborato con Schnebli per la dotazione artistica della scuola di Locarno; i muri di mattoni del refettorio furono dipinti da Heinrich Eichmann, mentre le ceramiche collocate nell’atrio della scuola dell’infanzia sono di Emilio Beretta e sono le uniche opere ancora in situ.15

Opera d’arte integrale, che per la sua complessità agli occhi di noi contemporanei può apparire eccessivamente ricca e articolata, ma che dimostra quanto l’affermazione di Schnebli in merito alla sua particolarità sia ancora vera nei fatti, concretizzata nei muri e nel loro rapporto con il paesaggio: «[s]e la costruzione della Scuola Svizzera di Napoli è stata per noi un’esperienza meravigliosa, è anche perché a Napoli costruttori e artigiani prendono ancora oggi sul serio il detto di De Sanctis, che è possibile leggere su una delle scale di accesso del nostro ETH: “Prima di essere ingegneri siete uomini”».16

Note

- 1. Il terreno su cui sorge la scuola fu acquistato dalla comunità svizzera di Napoli, che lo cedette alla Confederazione elvetica che a sua volta finanziò la costruzione con un prestito approvato dal Parlamento elvetico e sovvenzionò la gestione. L’impresa di costruzione era napoletana mentre il direttore dei lavori era Ernst Engeler, collaboratore di lunga data di Dolf Schnebli. Cfr. L. Pennati, intervista del marzo 2021 a Enrico Von Arx, ultimo direttore della Scuola Svizzera. Per ulteriori notizie circa la storia della comunità svizzera di Napoli e le vicende dell’istituzione scolastica Cfr. E. Von Arx, Istruzione elvetica a Napoli. La scuola svizzera dalle origini ad oggi, in «Arte e storia», 29, 2006, pp. 94-97.

- 2. Nella precedente sede di piazza Amedeo a Chiaia, alla vigilia della Seconda guerra mondiale la scuola era frequentata da 176 alunni di cui 30 svizzeri, 20 tedeschi, 6 di altre nazionalità, ma la maggioranza assoluta, ben 120 allievi, erano italiani, tanto che dopo la guerra l’italiano divenne la lingua di insegnamento. Nel 1967 fu inaugurato l’edificio di via Manzoni. Contemporaneamente, tuttavia, il numero di scolari svizzeri era in costante diminuzione. Nel 1967 la loro quota era solo del 20%, così il Governo federale ritirò il sussidio dato alla scuola che chiuse nel 1984. Cfr. T. Gatani, I rapporti italo-svizzeri attraverso i secoli - Gli svizzeri a Napoli, vol. 5, Federazione colonie libere italiane in Svizzera, Fondazione Ulrico Hoepli, Zurigo 1996, pp. 54-59.

- 3. Una recente e assai dettagliata pubblicazione fa luce sulle vicende dell’edificio dalla costruzione fino alle condizioni attuali analizzando approfonditamente i caratteri architettonici e spaziali dell’intervento. Cfr. A. Como, M.T. Como, I. Forni, L. Smeragliuolo Perrotta, La Scuola Svizzera di Dolf Schnebli, Clean Edizioni, Napoli, 2023.

Ringrazio le autrici per i disegni qui pubblicati a corredo del testo.- 4. Cfr. «Schweizerische Bauzeitung», 13, 28 März 1963, p. 211, in «Wettbewerbe».

- 5. Cfr. D. Schnebli, One year from Venice to India by the land route: 1956 Photosketches of a slow journey, Niggli, Sulgen 2009.

- 6. R. De Fusco, Napoli nel Novecento, Electa, Napoli 1994, p. 167.

- 7. Due progetti sul tema della «Gestaltung» del paesaggio, in «Rivista tecnica», 3-4, 1979, p. 29.

- 8. Dolf Schnebli citato in| quoted on P. Fumagalli, Der Stoff, aus dem die Häuser sind / Ce dont est fait le bâtiment / What buildings are made of, in «Werk, Bauen + Wohnen», 12, 1990, p. 24.

- 9. D. Schnebli, La scuola di Locarno, concorso 1959, in «Archi», 3, 2010, p. 21.

- 10. Cfr. L. Pennati, Architettura che fa scuola. Dolf Schnebli e il caso di Locarno, in «FAMagazine. Ricerche e progetti sull’architettura e la città», 56, 2021, pp. 116-126.

- 11. Schweizerschule in Neapel, in «Das Werk: Architektur und Kunst», numero speciale | special issue «Schulen», 7, 1968, p. 445.

- 12. Cfr. I. Forni, Una piccola città nel paesaggio, in La Scuola Svizzera di Dolf Schnebli cit., pp. 116-141.

- 13. Cfr. A. Como, «Strutture e sequenze di spazi» della Scuola Svizzera di Dolf Schnebli, ivi, pp. 152-199.

- 14. Ciò fu reso possibile grazie al cosiddetto Per Cent For Art che in Svizzera, a partire dal 1950, impose nel caso di edifici pubblici di riservare più o meno l’1% del costo di costruzione a interventi artistici.

- 15. Contestualmente all’acquisizione dell’edificio da parte del Comune di Napoli le opere d’arte vennero rimosse e ricollocate altrove. Cfr. L. Pennati, (Keine) Kunst am Bau! La scuola svizzera di Napoli di Dolf Schnebli, in corso di pubblicazione.

- 16. Schweizerschule in Neapel, cit., p. 444.