Ein Waldhaus im Lauf der Jahreszeiten

Im Dezember 2024 öffnete das neue Restaurant am Caumasee im bündnerischen Flims seine Türen. Corinna Menn entwickelte ihren Entwurf bereits im Wettbewerb in enger Zusammenarbeit mit den Bauingenieuren von merz kley partner. Der Bau vereint konstruktiven Detailreichtum mit architektonischer Raffinesse und zeigt, wie touristische Bauten in einer hochsensiblen alpinen Landschaft heute aussehen können.

Ein Haus im Wald weckt Vertrauen – es steht für Schutz, Geborgenheit und Rückzug ins Vertraute. Selbst das Märchen vom Hexenhaus funktioniert letztendlich nur, weil wir einem Haus im Wald intuitiv mit Vertrauen begegnen. Umso treffender ist der Name «Waldhaus» für Corinna Menns Wettbewerbsentwurf für das neue Restaurant am Caumasee in Flims. Denn frühere Projekte scheiterten vordergründig zwar vor allem an den Finanzen, letztendlich aber am fehlenden Vertrauen der Bevölkerung.

Ein Ort wie kein zweiter

Der Caumasee im bündnerischen Flims ist ein besonderer Ort. Gelegen in der Schuttmasse des Flimser Bergsturzes von ca. 7470 v. Chr. und komplett von Wald umgeben, beeindruckt er durch sein glasklares Wasser, das – je nach Lichteinfall – mal smaragdgrün, mal türkisblau schimmert. Gespeist wird der See, der in einem Karstgebiet liegt, durch unterirdische Quellen. Der Wasserstand variiert zwischen Sommer und Winter um ca. 5 m. Seit 1977 ist der See im Bundesinventar der schützenswerten Landschaften und Naturdenkmäler BLN erfasst und damit einer der ersten Einträge überhaupt.

Der nur zu Fuss oder mit dem Velo erreichbare 10 ha grosse «See der Mittagsruhe» – so die Bedeutung des rätoromanischen Namens – wirkt in sich ruhend, fast mystisch, ist aber gleichzeitig eine beliebte touristische Attraktion. Und dies keineswegs erst seit der Ära von Instagram und Co.: Bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts finden sich vor allem auf der Nordseite des Sees vergleichsweise grossflächige Infrastrukturen wie Restaurants, Badehäuser und Bootsstege zu touristischen Zwecken.

Vom «Fels» zum «Waldhaus»

Die bauliche Gestaltung dieser Nutzungen gab allerdings schon lange Anlass zu Diskussionen: Seit den 1970er-Jahren gewährleisteten mehr oder weniger pragmatische Bauten die nötige Infrastruktur. Dem Ort und den über die Jahre steigenden Besucherzahlen waren sie jedoch weder architektonisch noch funktionell angemessen. So schrieb die Gemeinde Flims als Eigentümerin schon Ende der 1990er-Jahre einen Ideenwettbewerb aus, um Landschaft und Restaurant architektonisch aufzuwerten.

Der damals siegreiche Entwurf «Fels» von Valerio Olgiati sah einen weissen Betonkubus hart an der Uferkante vor, der den variierenden Wasserstand des Sees thematisierte: Im Sommer, bei hohem Wasserstand, lag die Bar des Restaurants unter der Wasserlinie, im Winter bei Niedrigwasser hätte man durch ein Panoramafenster über den See blicken können. Die Stimmbürger konnte der spektakuläre Entwurf allerdings nicht überzeugen – ebenso wenig wie die Entwürfe des darauffolgenden Projektwettbewerbs im Jahr 2003.

2018 bekam die Idee eines architektonisch anspruchsvollen Restaurationsbetriebs am Caumasee eine neue Dringlichkeit: Im Mai wurde das bestehende Gebäude von 1972 durch einen Brand beschädigt. Die Gemeinde entschied sich, den Wiederauf- bzw. Neubau mit einer Optimierung des Standorts und des Programms zu verbinden. Das neue Restaurant sollte die stetig wachsenden Besucherströme lenken bzw. entflechten und – neu – ganzjährig geöffnet sein.

Das steigende Besucherinteresse und die schneearmen und milden Winter sorgten dafür, dass die Öffnungszeiten der Restaurationsbetriebe immer weiter in die Vor- und Nachsaison verlegt wurden. Diese schrittweise Annäherung an einen Ganzjahresbetrieb hatte zur Folge, dass das alte Konzept eines Restaurants nur für die Sommermonate – ohne Heizung und Wärmedämmung – nicht mehr funktionierte. Zudem sollte ein neues Restaurant den Standort architektonisch bereichern.

Den Wettbewerb auf Einladung konnte 2019 die Architektin Corinna Menn mit ihrem Entwurf «Waldhaus» für sich entscheiden. Doch zunächst erging es dem «Waldhaus» wie seinen zahlreichen Vorgängerinnen: Das Stimmvolk schickte es im Dezember 2019 an der Urne bachab, wenn auch mit 463 zu 396 Stimmen relativ knapp.

Das Projekt wurde daraufhin leicht angepasst, das Betriebskonzept und die Terrassengestaltung wurden optimiert. Nach einer erneuten, diesmal erfolgreichen Abstimmung im Juni 2022 konnte der Bau nach einer Zwangspause durch die Corona-Pandemie realisiert und im Dezember 2024 schliesslich eröffnet werden.

Ein Haus wie ein Möbelstück

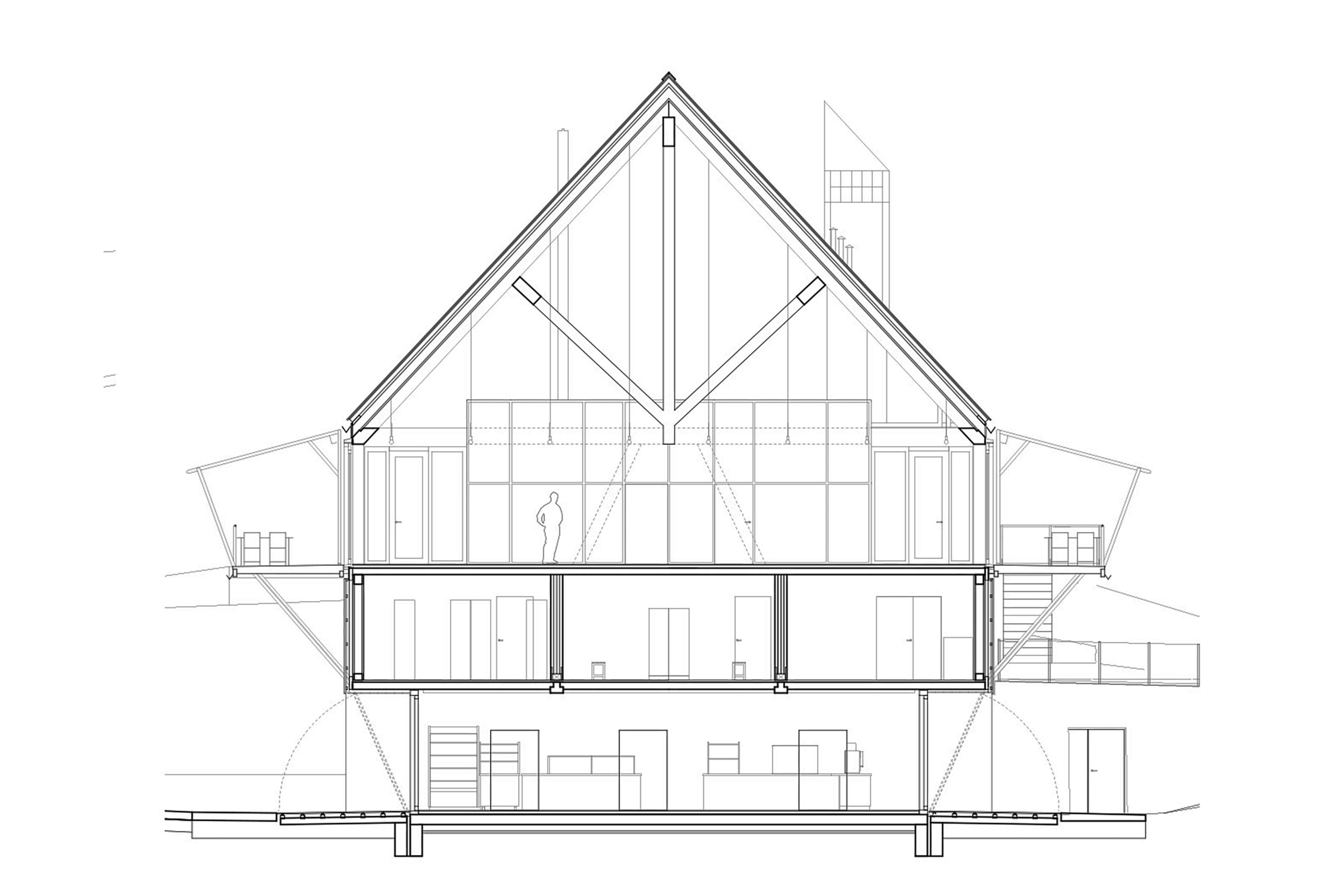

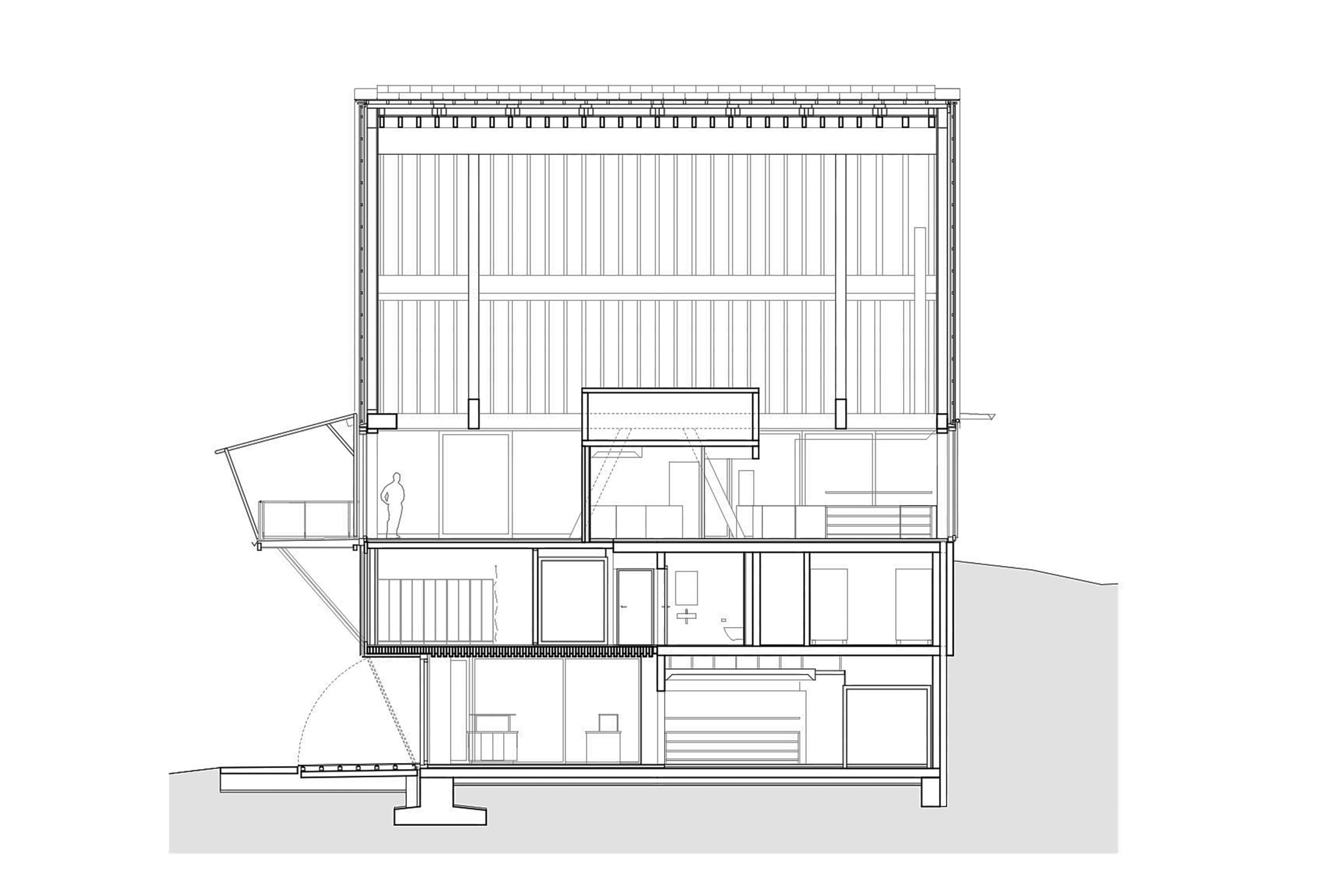

Das neue, dreigeschossige Volumen steht auf einem Hanggrundstück mit einer Neigung von rund 20 % an der Nordseite des Sees. Die unteren zwei Stockwerke sind in das Gelände eingeschoben. Die Traufe liegt knapp 10 m, der First knapp 20 m über dem Gebäudenull, das der OK Fertigfussboden im Erdgeschoss entspricht und auf 1001.75 m ü. M. liegt.

Der Bau ist architektonisch wie funktional ungewöhnlich und gleichzeitig äusserst zeichenhaft: Mit seinem expressiven 9 m hohen Satteldach zitiert es den Archetypus eines Hauses und markiert ebenso selbstverständlich wie poetisch architektonische Präsenz in dieser starken Landschaft.

Der Standort variiert dabei leicht von jenem des Vorgängerbaus. Corinna Menn rückt das im Grundriss quadratische Gebäude näher an den Wald heran und spielt so das Seeufer frei. Der gesetzlich vorgeschriebene Abstand wurde dafür sogar, von der Gemeinde unterstützt und vom Kanton bewilligt, um 3 m unterschritten.

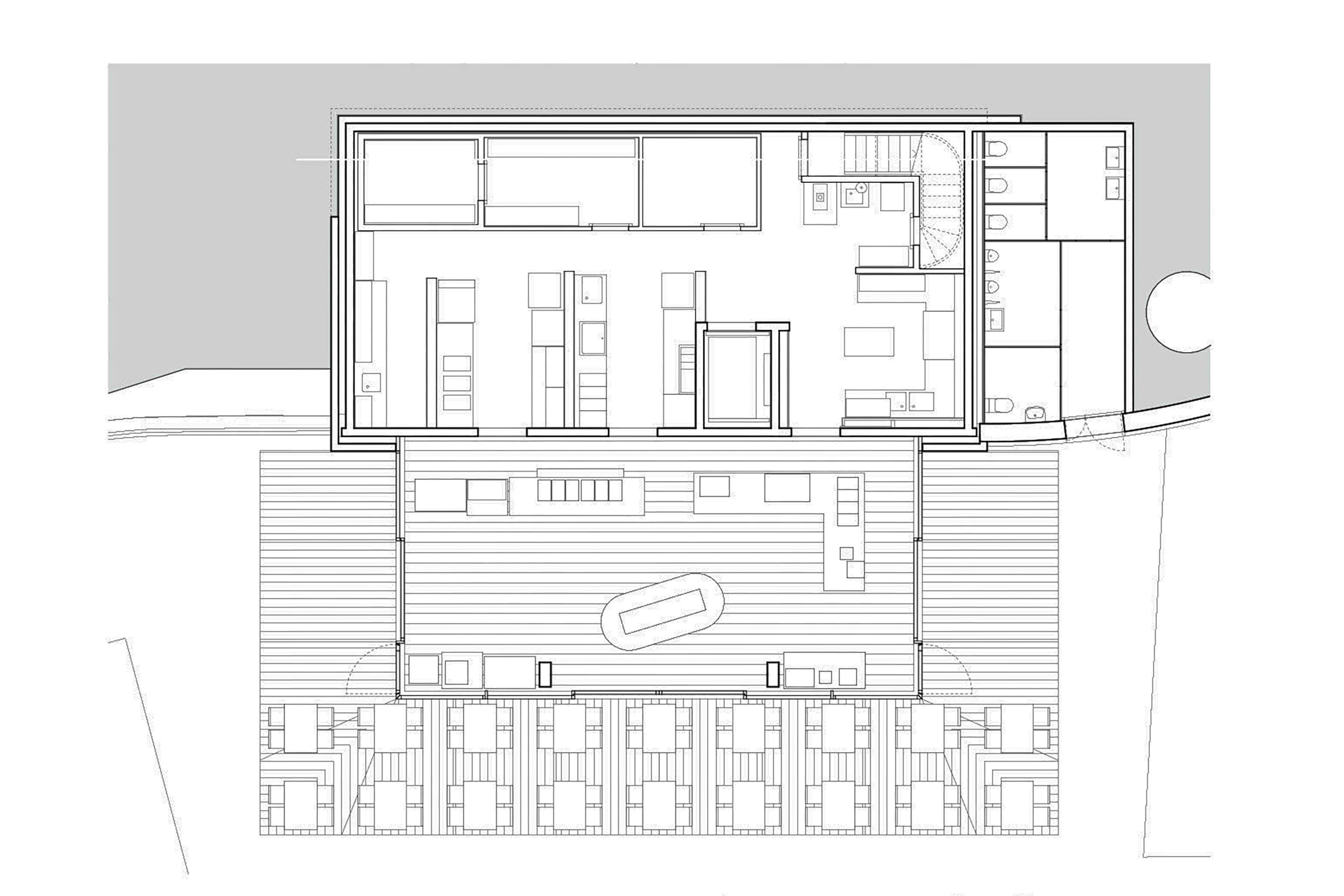

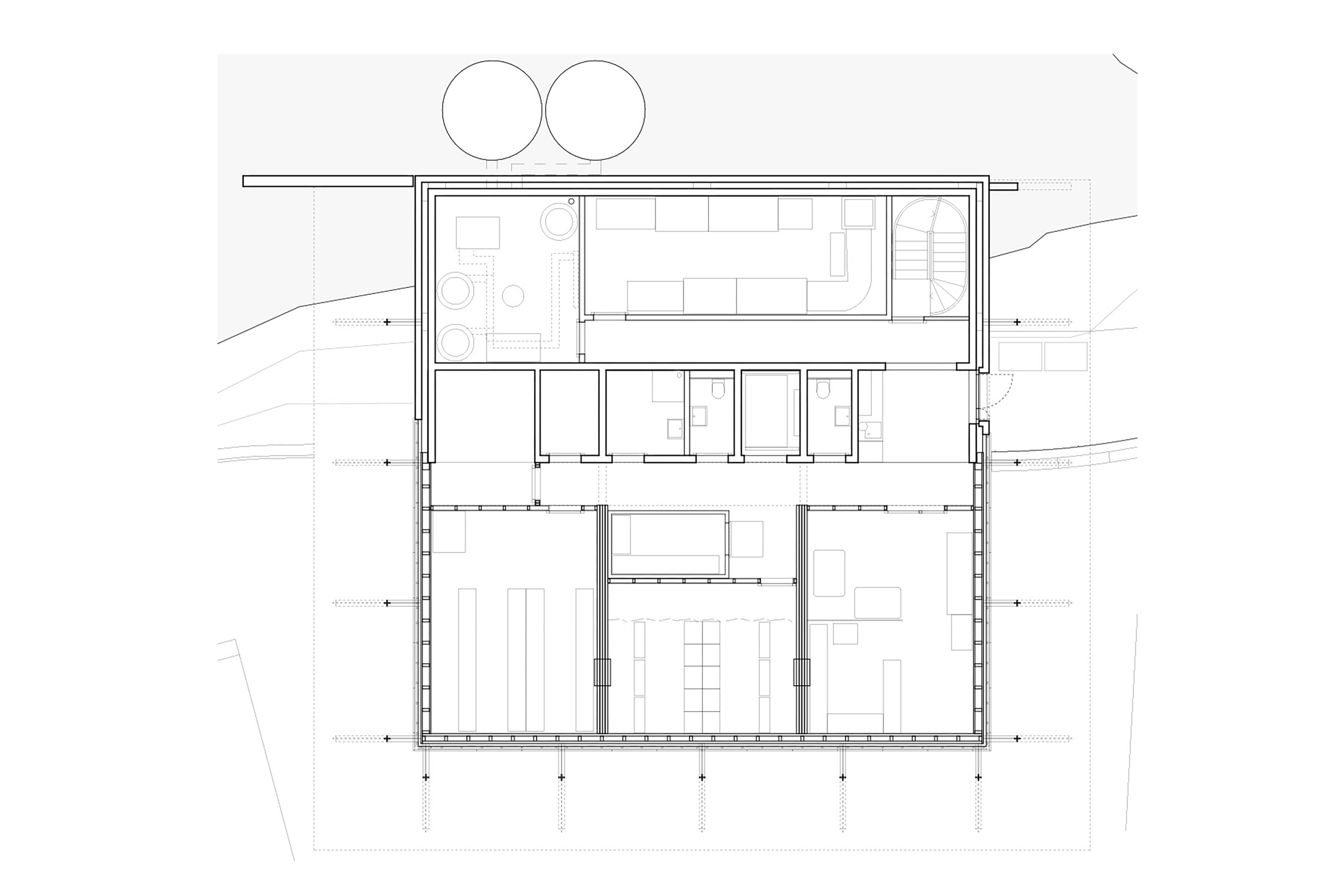

Dass dies mit einem so schlanken Fussabdruck gelingt – der Bau misst rund 16 m × 16 m –, ist einem ebenso verblüffenden wie einfachen Kniff zu verdanken: Das Volumen stapelt die Hauptfunktionen analog der Topografie übereinander, was einerseits die Grundfläche minimiert, andererseits die Besucherströme auf elegante, ganz selbstverständliche Weise entflechtet.

Im Obergeschoss, vom Waldweg Richtung Flims erschlossen, liegt das bediente, ganzjährig geöffnete Restaurant Ustria La Cauma mit einem umlaufenden, 3 m breiten Balkon. Inklusive dieses Balkons bietet es Platz für rund 150 Gäste und wird auch im Winter betrieben. Auch die Küche liegt auf dieser Etage.

Eine Ebene darunter befindet sich ein Zwischengeschoss, das ausschliesslich Lager- und Technikräume beherbergt. Von den darüber- und darunterliegenden Stockwerken gut über eine interne Treppe erreichbar, befindet sich hier auch der Zugang für die Anlieferung. Die öffentlich zugänglichen Geschosse werden jeweils von aussen erschlossen.

Im Erdgeschoss schliesslich und direkt vom See aus zugänglich ist das nur in der Sommersaison geöffnete Selbstbedienungsrestaurant Terrassa La Cauma untergebracht.

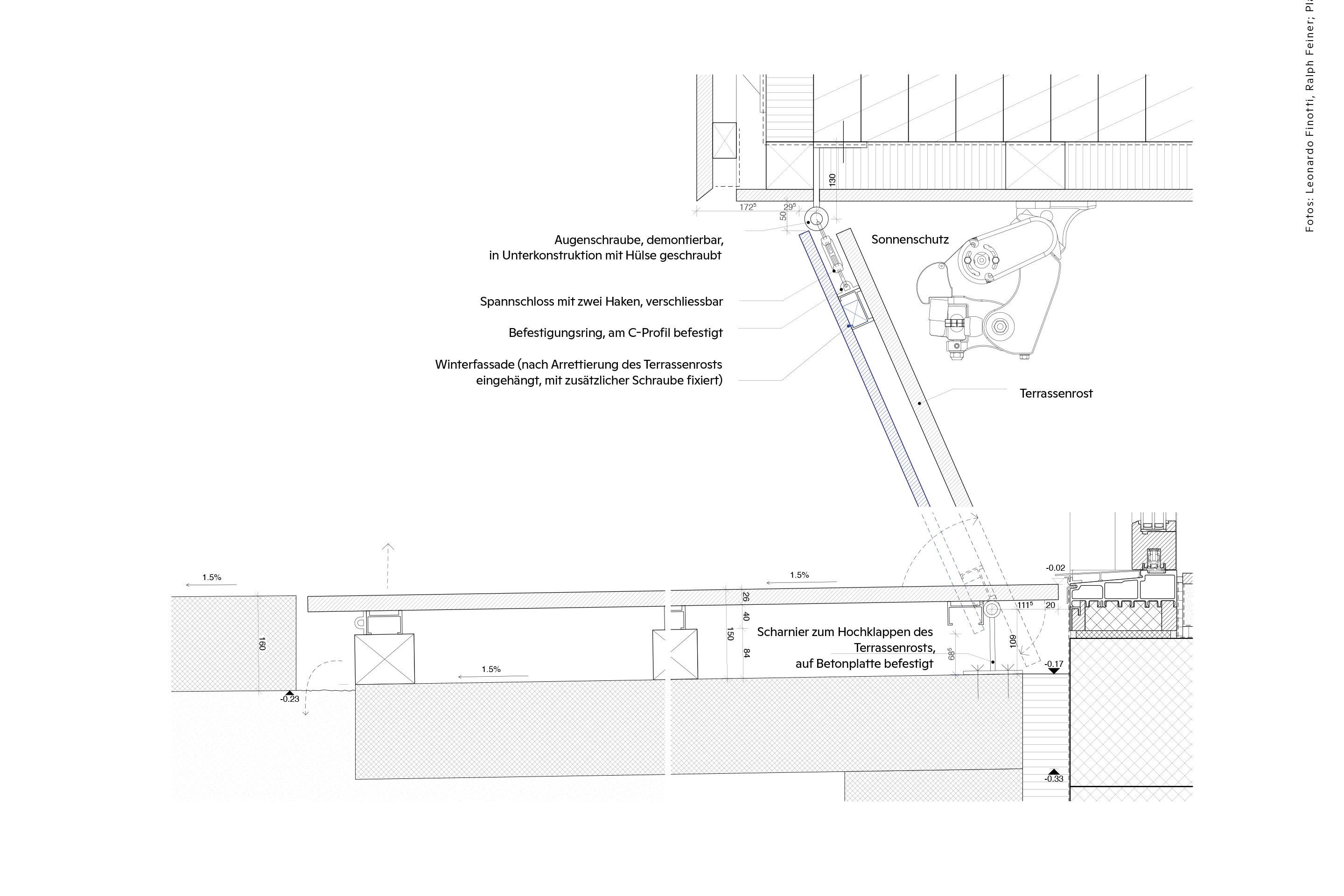

Hier wartet die architektonische Interpretation des Raumprogramms mit einem weiteren Kniff auf: Im Winter, wenn das Selbstbedienungsrestaurant geschlossen ist, lassen sich die Roste der Terrasse nach oben klappen und bilden so die Fassade – wie bei einer Alphütte, die winterfest gemacht wird. Im Sommer dagegen präsentiert sich der Bau als auf drei Seiten und auf zwei Etagen offenes Objekt.

Wie der schwankende Wasserpegel des Sees spiegelt auch der Bau die Saisonalität des Orts wider. Im Winter, wenn das Selbstbedienungsrestaurant geschlossen ist, stört kein dunkler gläserner Sockel das Bild. Auch der Umgang mit dem Aussenraum unterstützt die Integration des Baus in die Landschaft:

Die bestehende Terrasse, etwas westlich und höhenversetzt zum Neubau gelegen, wurde leicht verkleinert. Eine neue niedrige Betonmauer dient als Sitzbank. Durch die Verkleinerung konnte das Gelände wieder natürlich moduliert werden. Statt als ausschliesslich dem Restaurant zugeordnete Fläche wird die Terrasse in der Kontinuität des Wegenetzes zum Teil der Landschaft.

Jedem Material seine Aufgabe

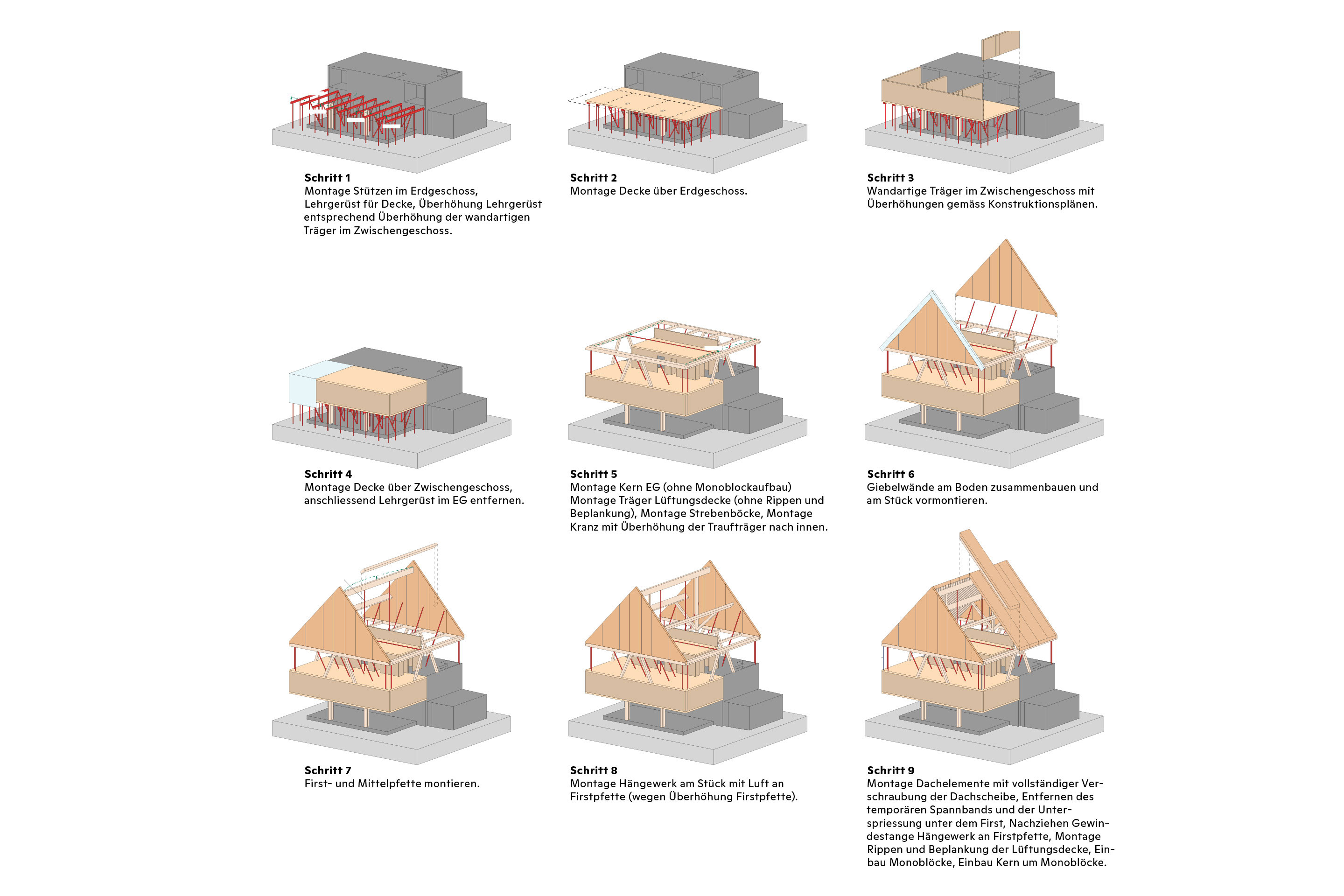

Die Stapelung der Funktionen erinnert an die Bauten von MVRDV aus den Nullerjahren und wirkt so selbstverständlich, dass man sich unweigerlich fragt, wieso das Konzept nicht öfter verfolgt wird. Sie bietet aber nicht nur einen funktionalen und einen architektonischen, sondern auch einen tragwerkspezifischen Mehrwert: Das Zwischengeschoss der Technik- und Lagerräume dient als statisches Abfanggeschoss, das die Lasten darüber weiterleitet und das Untergeschoss von Zwischenstützen freispielt.

Die Materialien für das Tragwerk insgesamt sind so gewählt und eingesetzt, dass sie ihren spezifischen Eigenschaften entsprechend optimal funktionieren – in Bezug auf Tragwiderstand, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Robustheit.

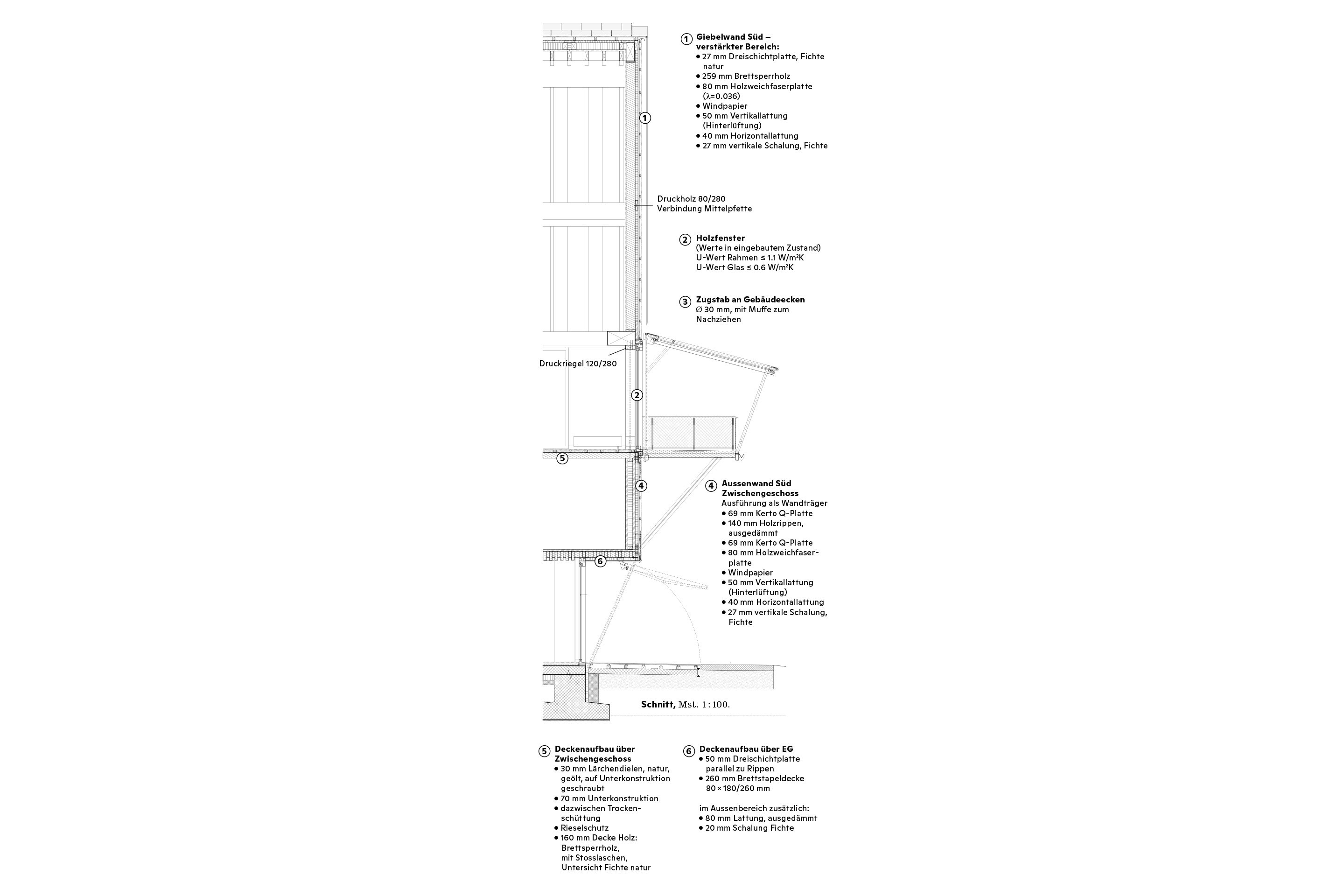

Wo hohe Erddruck- oder Feuchtebeanspruchungen auftreten, kommt Massivbauweise zum Einsatz; wo Leichtigkeit, Nachhaltigkeit und gestalterische Qualität für das Waldhaus gefragt sind, übernimmt der Holzbau. So sind alle in das Erdreich eingreifenden Bauteile – insbesondere die bergseitigen Decken und Wände im Erd- und Zwischengeschoss – in Massivbauweise konzipiert. Die restlichen Bauteile bestehen aus Holz.

Der Grossteil dieses Holzes stammt aus gemeindeeigenen Wäldern und wurde sortenrein und roh verbaut, wodurch Materialkreisläufe lokal geschlossen werden. Ironie der Geschichte: Die Verwendung des eigenen Holzes kostete die Gemeinde rund 50 000 Franken mehr, als wenn das Holz zugekauft worden wäre.

Raum- und Tragstruktur zugleich

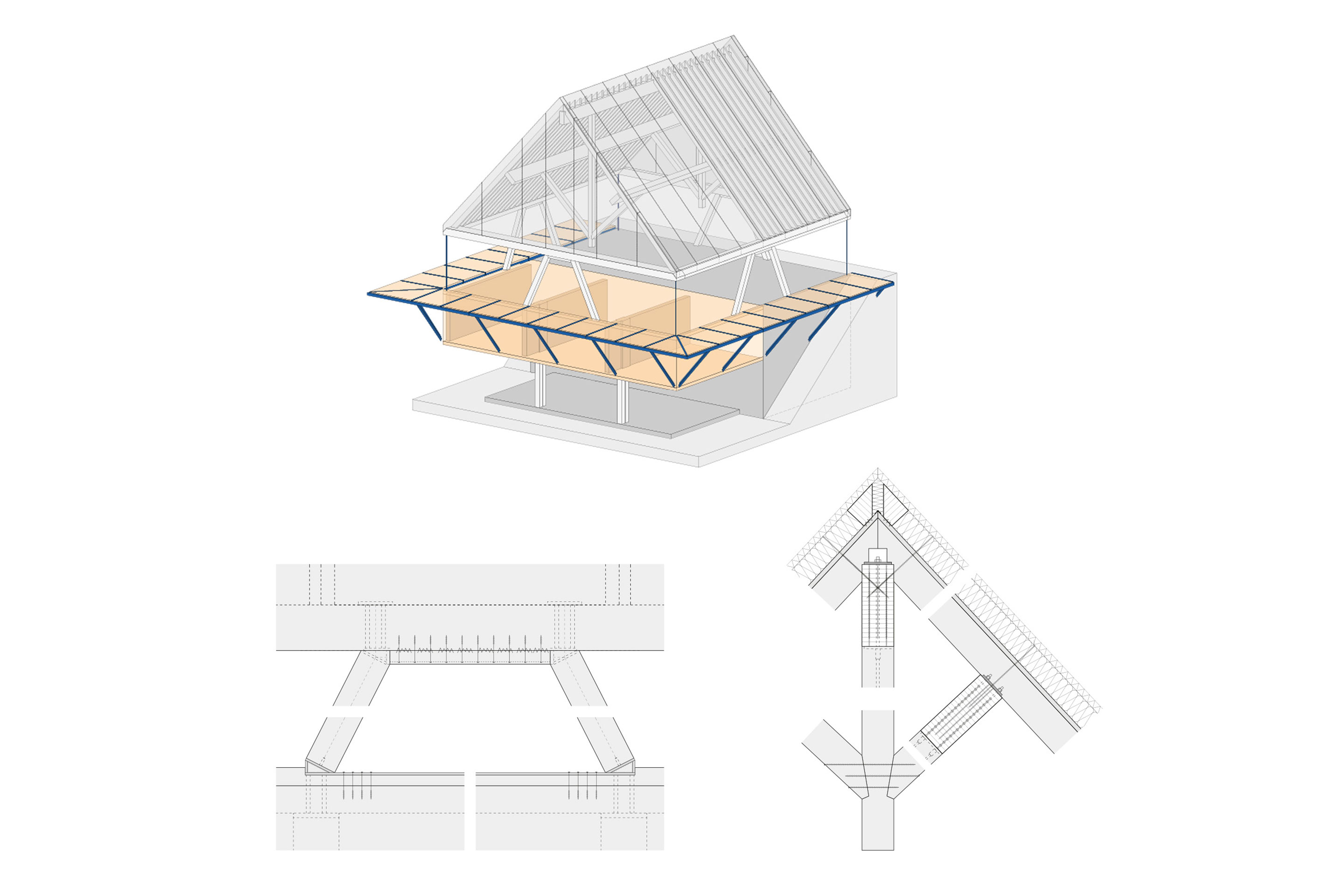

Das Tragwerk wurde so entwickelt, dass es auf die jeweiligen Räume eingeht und dabei selbst zur Raumwirkung beiträgt – besonders eindrucksvoll im obersten Geschoss, dem Restaurant. Die Dachkonstruktion – statisch als Faltwerk ausgeführt – bildet das Herzstück des Gebäudes. Sie übernimmt nicht nur die vertikale und horizontale Lastabtragung, sondern prägt auch den architektonischen Ausdruck des Raums. Die Lastabtragung setzt sich hier regelrecht in Szene.

Die geneigten, als Scheibe wirkenden Dachflächen ruhen auf 11 m langen Sparren, die dank ihrer Lagerung auf der Fuss-, Mittel- und der Firstpfette schlank dimensioniert werden konnten. Zwei Hängewerke mit zwei auf Druck beanspruchten Streben und einer auf Zug beanspruchten fliegenden Holzstütze mit integrierten Zugstäben stützen die Mittelpfette.

Sichtbares Tragwerk, starke Architektur

Die Lasten werden elegant in die steife Firstfalte umgeleitet, ohne die Raumnutzung mit Stützen einzuschränken. Zimmermannsmässige Verbindungen, etwa ein Stirnversatz, bilden die Knotenpunkte der charakteristischen Konstruktion. Dieses statische Element dominiert den Raum, die Beleuchtung betont es zusätzlich: Grazile Hängeleuchten gliedern die gesamte Decke.

Dabei variiert die Länge ihrer Aufhängung analog zur Neigung des Hangs bis über den geschlossenen Küchenblock, der rein funktionell keine Beleuchtung bräuchte. Doch durch diese Anordnung bleibt der gesamte Raum über das Dach spürbar; unwillkürlich stellen sich wieder Assoziationen mit dem schützenden Dach eines Waldhauses ein.

Das Dachtragwerk ruht auf vier gespreizten Strebenböcken, von denen sich je einer pro Gebäudeseite vor den Glasscheiben zeigt. Sie leiten sowohl Vertikal- als auch Horizontallasten ab und steifen das gesamte System aus. Sie sind so dimensioniert, dass sie auch die anzunehmenden Erdbebenlasten ableiten können. Zugstangen an den vier Gebäudeecken dienen nicht so sehr der Stabilisierung, sondern vielmehr dazu, unverträgliche Verformungen von bis zu 60 mm zu verhindern. Diese hätten die raumhohen Verschiebeverglasungen verklemmt.

Ausserdem wurde das Zwischengeschoss mit einer konstruktiven Überhöhung montiert – eine gezielte Vorverformung, die Durchbiegungen vorwegnimmt. Die Ingenieure lösen das Problem mit filigranen Zugstangen, statt Druckstäbe zu platzieren. Das stärkt die Architektur.

Das funktionale Zwischengeschoss

Die Dachkonstruktion ruht auf dem Zwischengeschoss, bestehend aus einer Betonkonstruktion im hinteren, in den Hang geschobenen Bereich. Im vorderen Gebäudeteil ist es ein steifer Holzkasten aus fünf wandartigen Trägern. Deren Aufbau variiert entsprechend der Belastung: beidseitig beplankte Ständerwände, wärmegedämmte Holzrahmenelemente mit durch Schraubpressklebung hergestellten Furnierschichtholzplatten bei den Aussenwänden und vollständig aus Holzwerkstoffplatten verklebte Vollwandträger von 30 cm Stärke bei den Innenwänden.

Die Decke über dem Zwischengeschoss besteht aus Brettschichtholzelementen, die über die gesamte Gebäudelänge durchlaufen. Diese industriell gefertigten, verleimten Holzträger sind über Schublaschen verbunden und überspannen eine maximale Spannweite von 5.5 m.

Die darunterliegende Decke hingegen ist eine Massivholzdecke. Sie besteht aus einfachen, nicht verleimten Schnittholzbalken und erfüllt die statischen Anfoderungen auf konventionelle Weise. Durch die abwechselnde Querschnittshöhe von 180 mm und 260 mm entsteht hier ausserdem in der Untersicht eine Plus-Minus-Profilierung, die sich positiv auf die Raumakustik auswirkt.

Decken und Wände bilden gemeinsam eine geschlossene und verwindungssteife Holzkiste, die im Erdgeschoss lediglich auf zwei Brettschichtholzstützen, die leicht zurückversetzt vor der Glasfassade im Selbstbedienungsrestaurant stehen, aufgelagert ist. Diese minimale Lagerung erzeugt ein offenes, leichtes Erscheinungsbild.

Die Rohheit tragender Elemente

Konzeptionell gilt für den Holzbau das Prinzip des rohen Tragwerks: Verschraubungen und Vernagelungen sind nicht verkleidet, sondern sichtbar. Unbehandelte Hölzer übernehmen die konstruktive Funktion und prägen zugleich die Raumatmosphäre.

Das gilt auch für die einlagigen tragenden Bohlen des Balkons im Obergeschoss, der von einer auskragenden Stahlkonstruktion getragen wird. Zwischen den Stahlprofilen – ca. alle 4 m angeordnet – spannen austauschbare stehende Fichtenbohlen mit 10 mm Fugenweite. Durch die Fugen kann Regenwasser ablaufen und Luft zirkulieren, was die Trocknung begünstigt.

Kleine, gekantete Bleche unterhalb der Fugen verhindern, dass Wasser auf die darunterliegenden Flächen tropft. Nach wenigen Monaten Witterungseinfluss dunkeln sie nach. Die auf diese Weise natürlich gealterte Oberfläche ist eines der Beispiele für die Materialehrlichkeit der gesamten Konstruktion.

Nach einem Dreivierteljahr in Gebrauch kann nun ein erstes Resumée gezogen werden: Die Nutzung und Verwitterung zeigt Spuren. Die verdübelten Vollholz-Bohlen sind als Opferschicht konzipiert, sie können je nach Lebenszeit einzeln ausgewechselt werden. Doch schon jetzt ist klar: Architektonisch ist der Bau eine Bereicherung für den Caumasee. Das Waldhaus ist ein selbstverständlicher Teil der Landschaft geworden. Wenn Tourismusarchitektur, dann bitte so.

Neubau «Ustria La Cauma», Flims GR

Bauherrschaft

Gemeindeverwaltung Flims

Architektur

Corinna Menn Studio, Chur / Zürich;

Mitarbeit: Susanne Sauter (Projektleitung), Antonin Brünner, Francesca Costi, Dominic Deppeler, Melanie Kofler

Bauleitung

Spreiter Architektur und Bauleitung, Flims Dorf

Tragkonstruktion

merz kley partner, Altenrhein

Landschaftsarchitektur

Müller Illien Landschaftsarchitekten, Zürich

Elektroplanung

Nay Engineering, Chur

Heizungsplanung

Collenberg Energietechnik, Chur

Lüftungsplanung

Caviezel Klima, Chur

Kälteplanung

Kälte Engineering, Pratteln

Sanitärplanung

Marco Felix Planungsbüro für Haustechnik, Chur

Bauphysik

Bernhard Bauexperte, Chur

Küchenplanung

GaPlan, Villigen