Interdisziplinäre Innovation

Holzhybrid-Hochhaus H1, Zwhatt-Areal, Regensdorf

Die Ingenieurgemeinschaft Zwhatt bestehend aus Schnetzer Puskas Ingenieure und B3 Kolb hat in Zusammenarbeit mit Boltshauser Architekten die innovative Holzhybridkonstruktion des H1 entwickelt und setzt damit neue Massstäbe im ökologischen Hochhausbau.

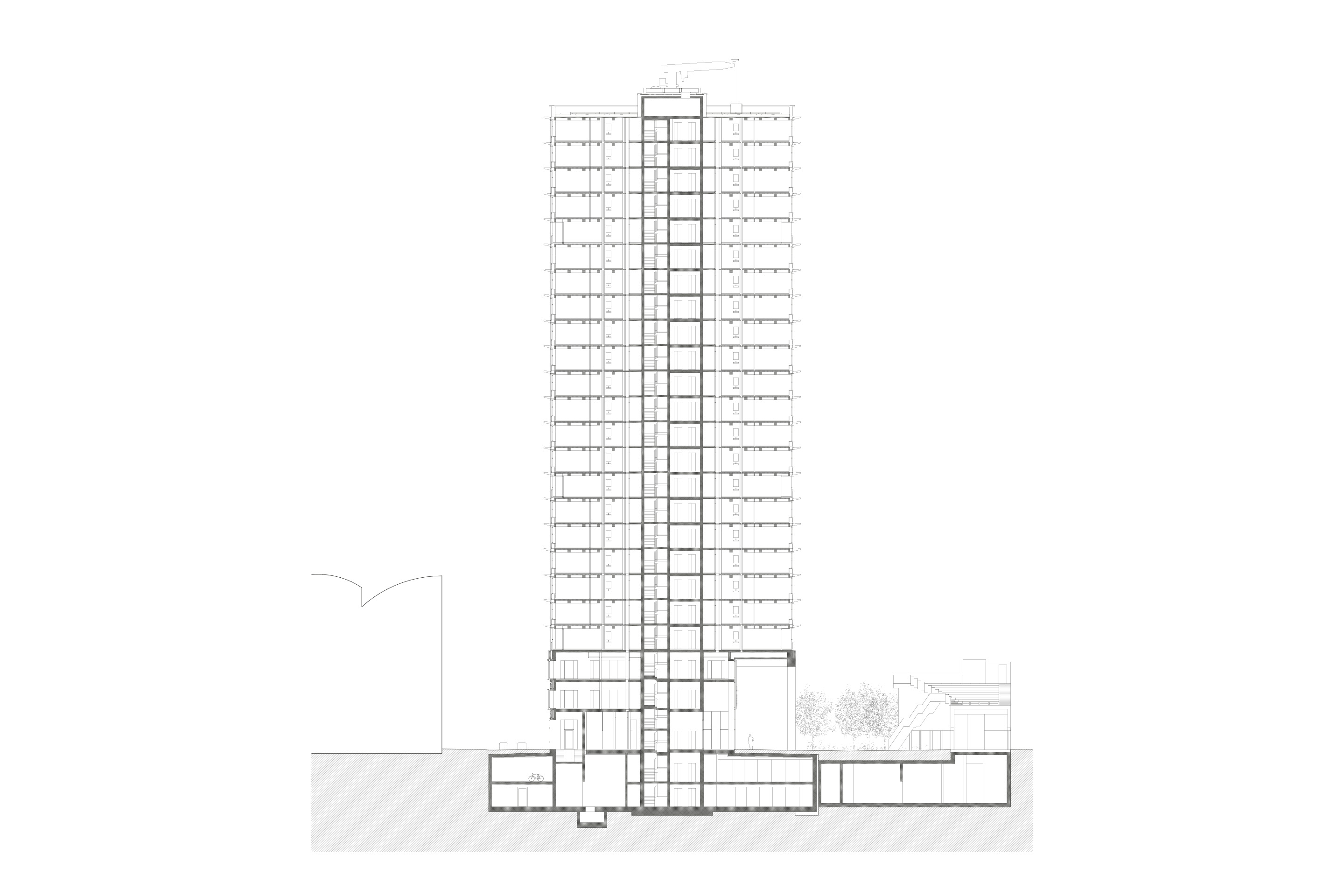

Die dreigeschossige Arkade, getragen von zwei massiven Betonstützen, bildet den Eingang zum Wohnturm H1. Die darüberliegende Betondecke mit 8 m auskragenden Eckbereichen trägt über umlaufende Unterzüge die Last der 21 Wohngeschosse auf den Betonsockel ab. Das enge Stützenraster von 3.4 m × 7.8 m der Holzkonstruktion in den Obergeschossen – optimiert für flexible Wohnräume – konnte so mit den grossen Spannweiten im Betonsockel vom 7.8 m kombiniert werden.

Durch den Materialmix resultierend aus dem Massivbau der unteren Stockwerke, einschliesslich des Lasttransfergeschosses mit vorgespannten Stahlbetonelementen, und der hybriden Holzbetonkonstruktion der Obergeschosse konnte das Eigengewicht optimiert und das Hochhaus flach gegründet werden.

Die Bauherrschaft suchte im Wettbewerb explizit nach innovativen Lösungen und entschied, ihr erstes Holzhybridgebäude zu bauen. In den frühen Planungsphasen unterstützte darum Andrea Frangi, Professor für Holzbau am Institut für Baustatik und Konstruktion an der ETH Zürich, das Team. Mit dem Vier-Augen-Prinzip konnten neuartige Konstruktionsmethoden effizient hinterfragt und verifiziert werden.

➔ Artikel aus früheren Heften und weitere Onlinebeiträge zum Zwhatt-Areal finden Sie in unserem e-Dossier Zwhatt-Areal.

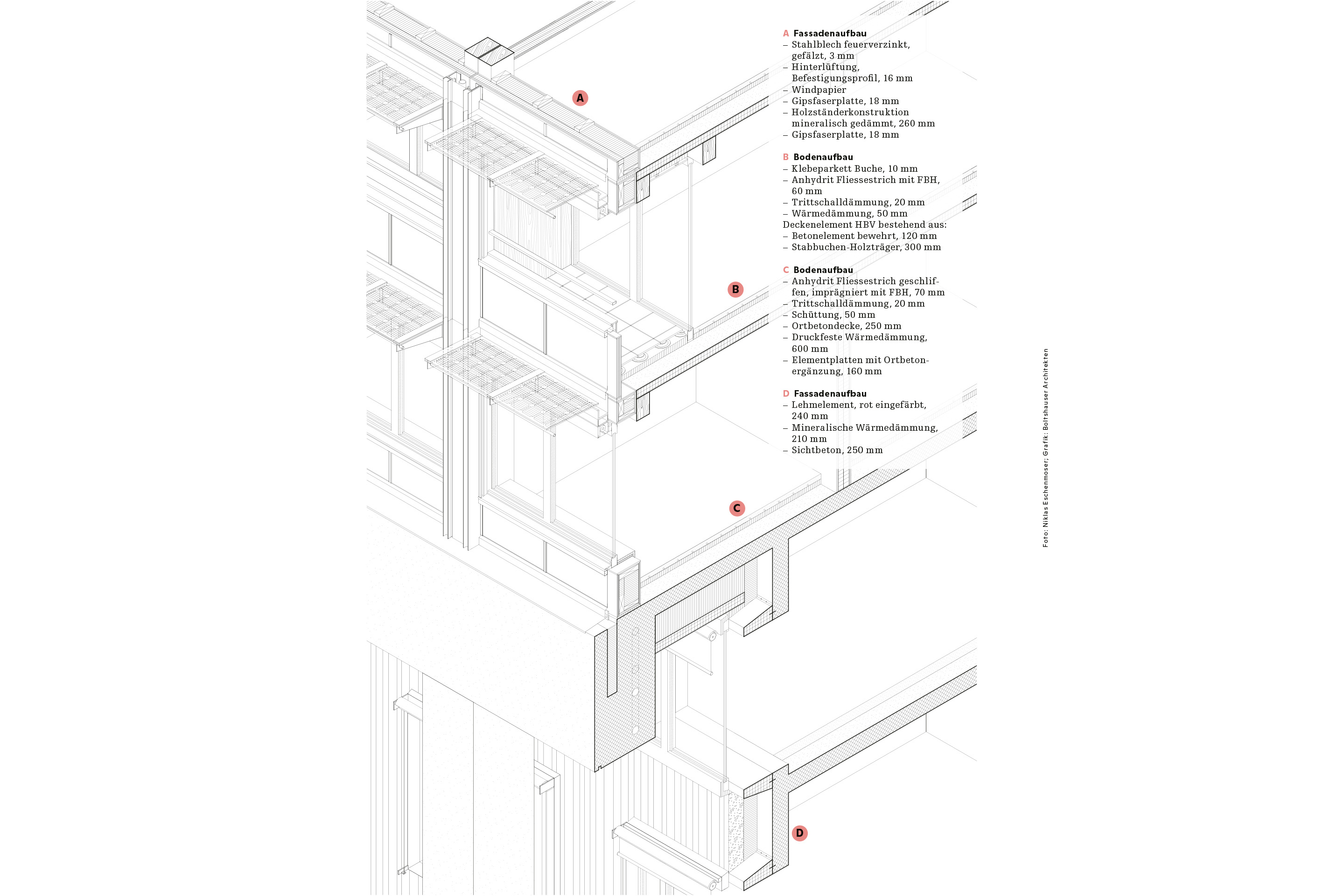

Hybriddeckenelemente

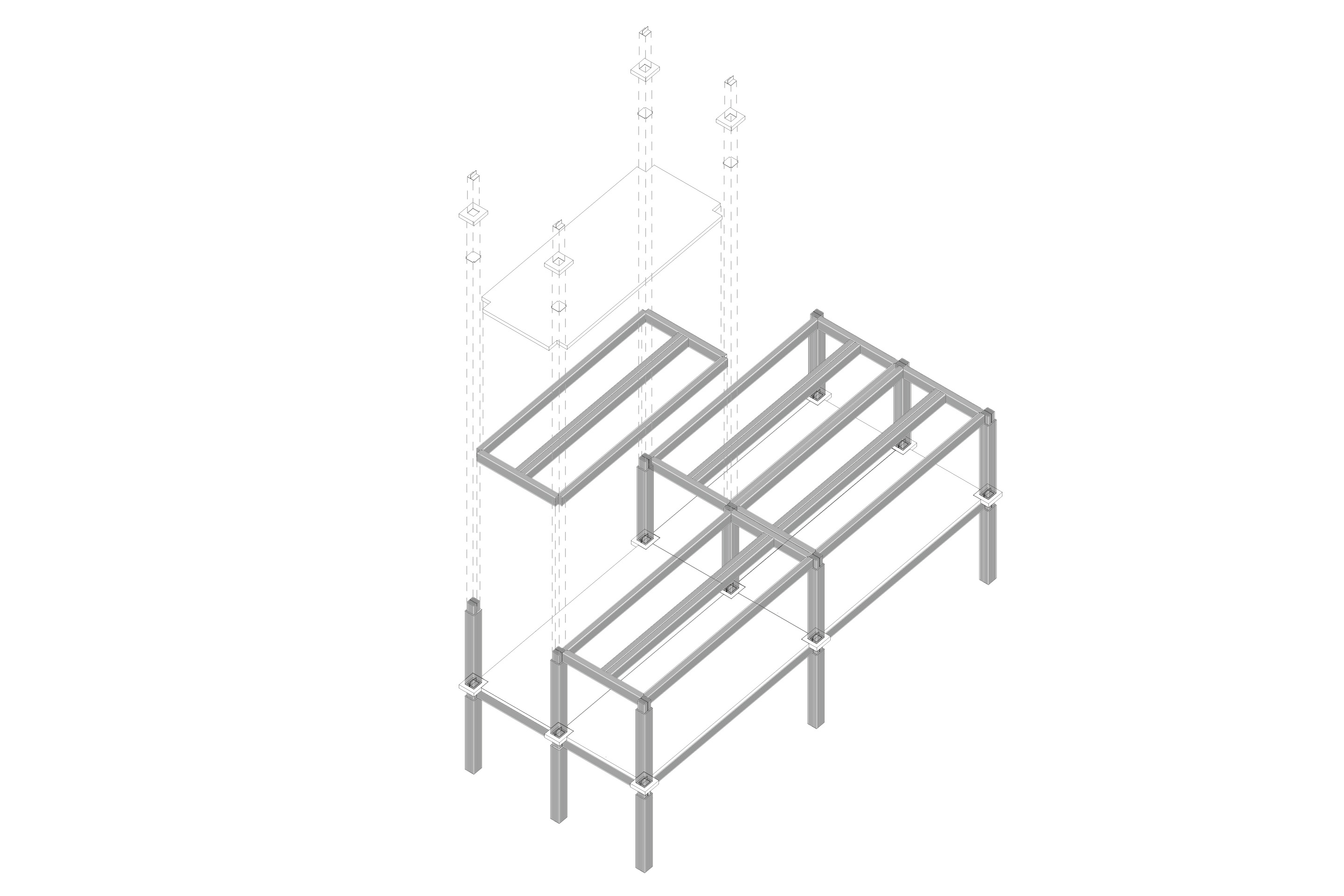

Die Idee für das Tragwerk stammt aus einem Wettbewerb für ein Hochhaus in Cham. Daraus entwickelten die Planenden für den H1 ein Grundprinzip für einen Holzbetonhybridbau, das sich für die Wohnnutzung oberhalb des Gebäudesockels eignet und die Elementbreite von 3.5 m nicht überschreitet. Die Abmessungen sind für den Transport vom Werk zur Baustelle entscheidend. Die Vorfertigung ist eine wesentliche Stärke der Holz-Beton-Verbundkonstruktionen und führt zu einer äusserst raschen Stockwerkstaktung.

Das Hochhaus H1 ist eine einfache Stapelung von gleichen Deckenelementen, die durch einen Kern in Massivbauweise horizontal ausgesteift werden. An einem 1 : 1-Mockup wurden unter der Obhut von Andrea Frangi die akustischen und statischen Eigenschaften der Deckenflächen überprüft. Der Deckenaufbau konnte daraufhin optimiert und beispielsweise die beschwerende Deckenschüttung eingespart werden.

Die Langzeitverformungen der Deckenelemente wurde unter tatsächlichen Bedingungen getestet und die Ergebnisse wurden in die Planung implementiert. Auch für den Brandschutz wurde eng mit der ETH Zürich zusammengearbeitet, denn Erfahrungswerte und normative Vorgaben sind bei innovativen Gebäuden oft nur eingeschränkt vorhanden.

Für die Holz-Beton-Verbunddeckensysteme und die verwendeten Holzstützen stellten die Planer die Holzgüte der Herkunft des Holzes gegenüber. Sie entschieden, sich wegen der kurzen Transportwege auf Schweizer Holz zu beschränken.

Zusammenarbeit im Planungs- und Bauprozess

Das Tragwerk für den Hybridbau des Hochhauses H1 ist das Ergebnis einer Entwicklung auf Augenhöhe zwischen Architektin und Bauingenieur. Ebenso wichtig für den Entwurfsprozess war die Abstimmung mit den wichtigsten Fachplanern. Sie beginnt bei der Auslegung des Aussteifungssystems bestehend aus den Stahlbetonwänden des Erschliessungskerns und den angrenzenden Haustechnikschächten.

Dazu kommt die Abstimmung zwischen Holzhybridbau, dem betonierten Sockel und den statischen Übergangsgeschossen. Nur durch die enge und frühzeitige Zusammenarbeit gelang es, ein effizientes und ökonomisches Tragwerk mit minimalem Ressourcenverbrauch zu entwickeln.

Vertiefte Variantenstudien verschiedener Holz- und Holz-Beton-Verbunddeckensysteme ermöglichten sowohl den Vergleich von Materialverbrauch und Kosten, als auch von gewerkeübergreifenden Massnahmen. Dazu gehören Schallschutz, Brandschutz und eine mögliche Vorfabrikation sowie die daraus resultierende Stockwerkstaktung.

Darauf aufbauend wurden Auswirkungen auf andere Bauteile berücksichtigt: Zum Beispiel der Anschluss nicht tragender Elemente an eine Rippen- oder eine Flachdecke oder auch der Einfluss der Deckenmasse auf die bauphysikalische Behaglichkeit.

Der Betonkern wurde mit zwei Stockwerken vorab geklettert, sodass der Holzbauunternehmer die werkseitig vorgefertigten CNC-geschnittenen Holz- und Holz-Beton-Verbundelemente um diesen herum montieren konnte. Dieser Bauprozess führte zu einer schnellen und präzisen Montage der Holzkonstruktion mit einer Taktung alle sechs Tage.

Angepasst an den Klimawandel

Zwischen dem ersten Entwurf und der Ausführung wurde das Tragwerk nur marginal geändert. Grundsätzlich konnten die konzeptuellen Annahmen aus dem Wettbewerb in die Realität übertragen werden. Eine wichtige Änderung gegenüber dem Wettbewerb ist jedoch die Fassade des Sockels. Ursprünglich wurde diese vorgesetzt und in Sichtbetonbauweise geplant, dann allerdings in Trasskalkbauweise realisiert.

Das Projekt ist Teil des Pilotprogramms «Anpassung an den Klimawandel» des Kantons Zürich. Die Hybridkonstruktion erzielt bemerkenswerte Vorteile in Bezug auf den CO2-Fussabdruck des Gebäudes: Während der Bauphase wurden im Vergleich zu einem konventionellen Skelettbau in Massivbauweise ca. 575 Tonnen CO2 eingespart. Zusätzlich werden über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes 1500 Tonnen in den Holzquerschnitten gespeichert. Die nachhaltige Verwendung von Schweizer Buche (Fagus Suisse) schafft dazu einen lokalen Mehrwert.