Architektur-Mission

Justus Dahinden schuf ein breites Werk zwischen städtebaulichen Utopien und Häusern, die bis heute funktionieren. Seine Philosophie umschliesst eine schwer fassbare spirituelle Ebene. Diese Haltung ist uns heute ebenso fremd, wie sie beachtenswert ist. Wir haben vier seiner Bauten unter diesem Blickwinkel besucht.

1 / 41

2 / 41

3 / 41

4 / 41

5 / 41

6 / 41

7 / 41

8 / 41

9 / 41

10 / 41

11 / 41

12 / 41

13 / 41

14 / 41

15 / 41

16 / 41

17 / 41

18 / 41

19 / 41

20 / 41

21 / 41

22 / 41

23 / 41

24 / 41

25 / 41

26 / 41

27 / 41

28 / 41

29 / 41

30 / 41

31 / 41

32 / 41

33 / 41

34 / 41

35 / 41

36 / 41

37 / 41

38 / 41

39 / 41

40 / 41

41 / 41

1 / 41

2 / 41

3 / 41

4 / 41

5 / 41

6 / 41

7 / 41

8 / 41

9 / 41

10 / 41

11 / 41

12 / 41

13 / 41

14 / 41

15 / 41

16 / 41

17 / 41

18 / 41

19 / 41

20 / 41

21 / 41

22 / 41

23 / 41

24 / 41

25 / 41

26 / 41

27 / 41

28 / 41

29 / 41

30 / 41

31 / 41

32 / 41

33 / 41

34 / 41

35 / 41

36 / 41

37 / 41

38 / 41

39 / 41

40 / 41

41 / 41

Bunte Vögel zählt die Schweizer Architekturszene nur wenige. Justus Dahinden, der 94 Jahre alt ist und in Zürich wohnt, darf mit seiner erfrischend exzentrischen Weltsicht als solcher betrachtet werden. Eine innere Freiheit setzt ihn von den in Zürich vorherrschenden Kreisen ab, die dem Ideal einer schlichten und unaufgeregten Architektur verschrieben sind. Er scheut sich nicht zu irritieren, zu provozieren und Denkvorgänge anzuregen. Dabei ist er nicht nur Architekt vieler Bauten in der Schweiz, Italien, Deutschland und Österreich, vereinzelt in Uganda oder dem Iran, sondern auch ein intensiv Forschender.

Von Zürich und von seiner langjährigen Wirkungsstätte als Professor an der TU in Wien aus pflegte er einen grenzüberschreitenden Austausch. Seine Texte aus den 1960er- und frühen 1970er-Jahren zeugen von der Suche nach veränderten Inhalten in einer Zeit des revolutionären Wandels. Neue Ideen liessen die Direktiven der klassischen Architekturmoderne hinter sich – der rechte Winkel oder eine einheitliche Farbgebung galt als überholt. Vor der Ölkrise standen Energie, Materialien und Raum im Überfluss zur Verfügung und beflügelten den Zeitgeist – es wurden neue Funktionen, Lebensweisen und deren Überlagerungen eingeführt. Dazu flossen Inspirationen aus Kunst und Architektur von anderen Kulturen und Religionen ein.

Dahinden aber setzt einen anderen Schwerpunkt als viele seiner Zeitgenossen – etwa Jean Balladur mit La Grande Motte in Frankreich oder Aldo Rossi mit seiner «Architettura Razionale» in Italien. Die Bauten, die wir besichtigt haben, heben sich von ihrem architektonischen Umfeld durch eine ungeheuer vereinnahmende Wirkung ab, die nicht allein durch den Architekturplan zu entschlüsseln ist. Dahindens Entwürfe folgen klar rationalen Pfaden. Das besondere ist aber, dass sich in ihnen Konstruktion und geistige, ja mystische Motive ergänzen.

In seinen Schriften schildert Dahinden Methoden, wie das Unterbewusstsein der Menschen auf eine positive Weise zu stimulieren sei. In einem emotionalen Prozess mischt er Elemente aus verschiedenen Kontexten und Kulturen und entwickelt daraus ein individuelles Gedankengut. Das zugrunde liegende philosophische Gerüst bezieht sich auf vier Komponenten: das ganzheitliche Denken von Bruno Taut, die islamische Stadt als räumliches Abbild einer religiösen und profanen Lebensgemeinschaft, das indische Auroville als neuzeitliches Modell einer spirituell geleiteten Stadt und Rudolf Steiner als Lehrer einer individuellen kreativen Erziehung.

Seine Architektur erhebt sich über die schöne Form, Komposition, Farbe und Funktionserfüllung, über das Rationale, und entfaltet darüber hinaus einen Einfluss, den der Mensch unterbewusst wahrnimmt. Nicht umsonst wurde Dahinden vor diesem Hintergrund zum «Kirchenarchitekten»: Vertreter der katholischen Kirche hatten offenbar keine Berührungsängste mit seiner Architekturauffassung. Bei genauerem Hinsehen haben aber nicht nur die Gotteshäuser, sondern alle seine Bauten Verknüpfungen zum Emotionalen, Sinnlichen und Mystischen.

Diese Denkweise mutet aus heutiger Sicht seltsam und ungewohnt an. Wir betrachten den Wert von Gebäuden vorrangig pragmatisch. Das Interesse an Oberflächen und dem Material bezieht sich in erster Linie auf seine funktionalen und räumlichen Qualitäten. Psychische Effekte werden nicht ernsthaft diskutiert. Architektur ist Masse oder Leere, die ihre Funktion erfüllt und aufgrund von Materialität und Proportionen mehr oder weniger harmonisch, schön oder erfindungsreich erscheint.

Dahinden geht den einen Schritt weiter, indem er die Verbindung der Tektonik mit einer emotionalen Ausdruckskraft sucht. Uns scheint der Begriff eines architektonischen Konzeptkünstlers treffend.

Ganzheitlich mit Verstand

Die Entwürfe zu den vielen unterschiedlichen Bauten von Justus Dahinden sind alle in einem theoretischen Gedankengerüst verankert. Seine Schriften ergänzen sich zu einem komplexen, formelhaft festgezurrten System, das ihm auch als Leitfaden für seine Lehrtätigkeiten diente. Es geht um eine Architektur als Dienstleistung am Menschen, als sichtbares Zeichen und Abbild der Probleme, mit denen sich die Gesellschaft beschäftigt. Im Lauf seiner Arbeit haben sich die zunächst konträr entwickelten Regelwerke für Arbeits- und Freizeitarchitekturen vermischt; Raumideen für Menschen im «Dazwischen», in der Arbeitslosigkeit, kamen hinzu.

Dahinden versucht, mithilfe von Räumen eine Veränderung von nutzlos gewordenen Gewohnheiten zu bewirken oder verloren gegangene Nähe zu provozieren. Die offenen Strukturen, die er in seinen Entwürfen schafft, erlauben Umnutzungen und verleihen dem Werk eine fortdauernde Existenzberechtigung. Um diese Qualität zu betonen, halten wir eine Unterschutzstellung der Gebäude von Justus Dahinden für wünschenswert.

Wie bei vergleichbaren Gebäuden der jüngeren Geschichte erweisen sich auch hier die seinerzeit neu geschaffenen Materialien als Schwachpunkte – allen voran die typischen Kunststoffe, die heute oft ersetzt werden müssen. Die meisten Bauten entsprechen auch energetisch nicht den heutigen Standards. Die Pflege individuell entwickelter Details bedarf einer jeweils neu zu findenden Einzelfalllösung. Nicht nur hinsichtlich des Denkmalschutzes ist das problematisch und aufwendig.

Als besonderes Merkmal ist uns die atmosphärische Dichte in den Bauten von Justus Dahinden in Erinnerung geblieben. Diese ist seinem Bemühen um einen ganzheitlichen architektonischen Ansatz, der konstruktive wie emotionale Bedürfnisse umfasst, zuzuschreiben. Anders als wir es in der Architektur gewohnt sind, erhält die Bedeutung einer seelischen Wirkung einen gleichberechtigten Platz. Diese bewusst zugefügte letzte Qualität könnte der Grund dafür sein, dass alle näher betrachteten Bauten von Justus Dahinden solch emotional ansprechende Räume bieten.

Eine ausführlichere Version dieses Artikels ist erschienen in TEC21 3/2020 «Justus Dahinden: Emotionale Konstruktionen».

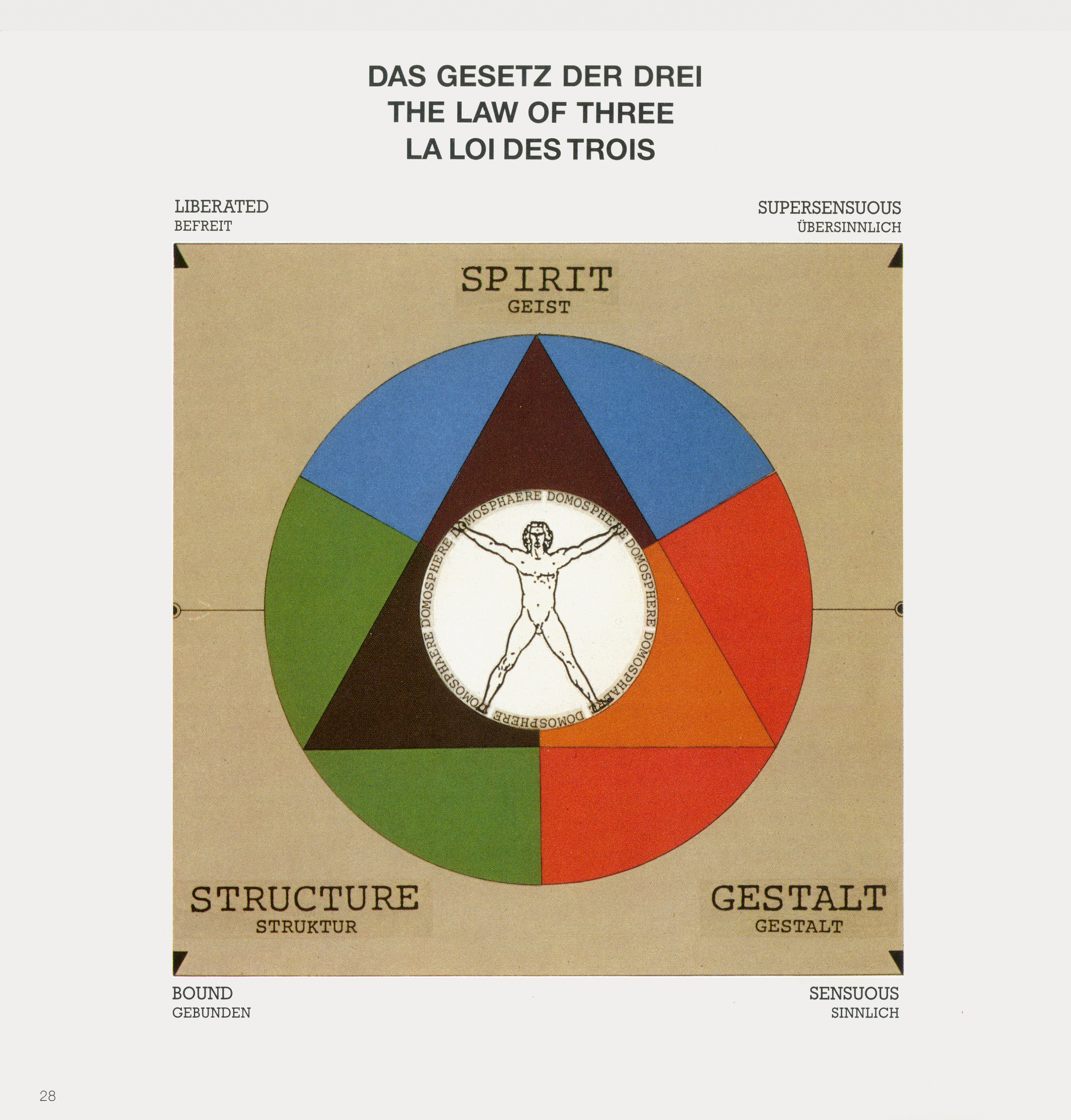

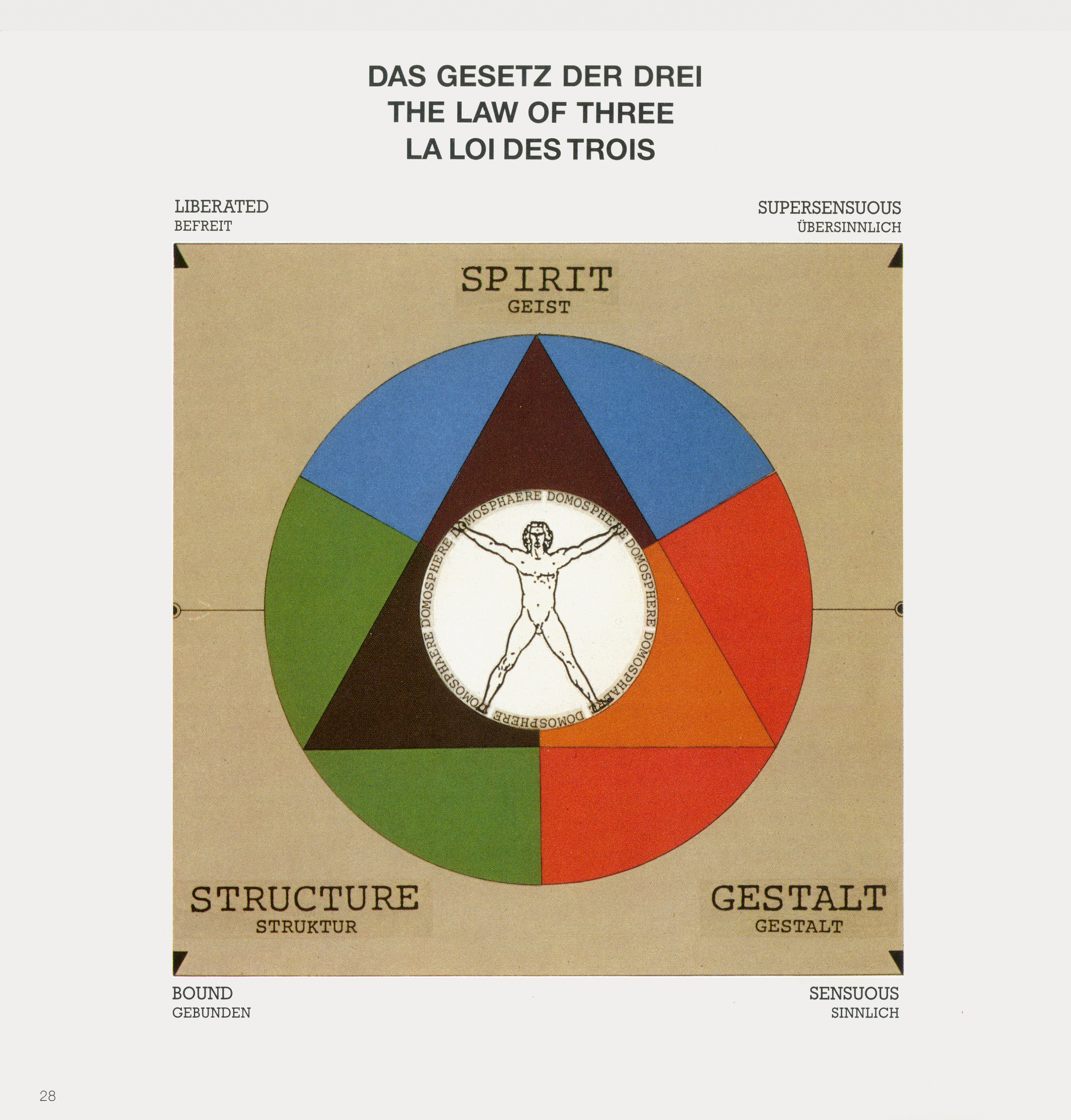

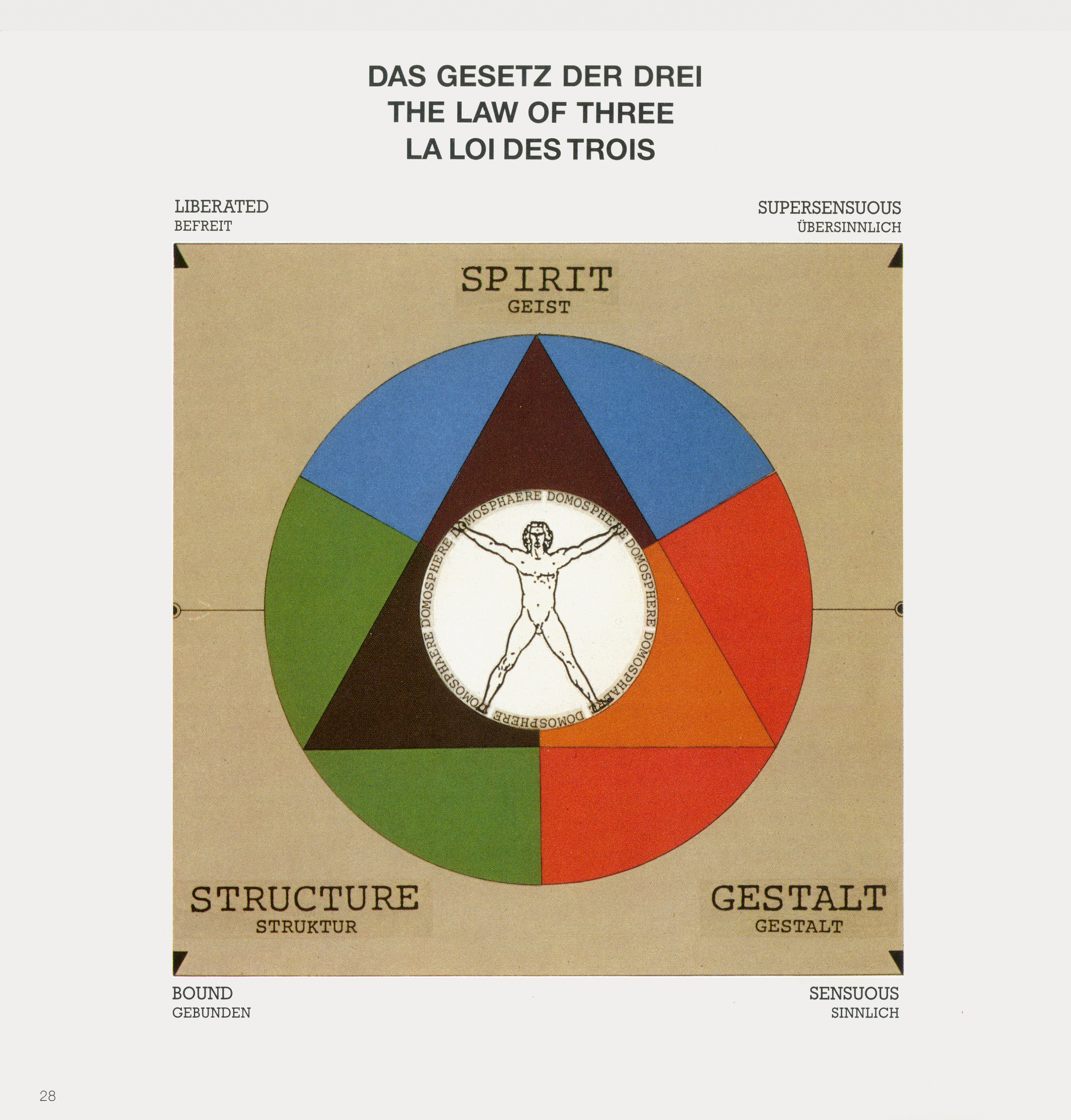

Das Gesetz der Drei

Gemäss Justus Dahinden liegen der Architektur zwei Kräfte zugrunde: Struktur bildet das konstruktive Gerüst. Ihre Qualität ist abhängig von der Wirkung der Materialien, der Funktionalität der Konstruktion, die einen Schutz herstellt. Ziel ist es, den Menschen darin gesund zu erhalten und nach aussen umweltverträglich zu sein. Die Gestalt ist Anhaltspunkt zur Zuordnung des Hauses zu einer bestimmten Nutzung. Diese Information löst Emotionen aus, denen gegenüber jede Person eine Haltung einnehmen kann. Mithilfe von Struktur und Gestalt kann der Architekt vordergründige Wirkungen steuern – zum Beispiel, ob ein Raum Lust zum Aufenthalt weckt oder ob er Macht demonstriert und dadurch abweisend ist.

Zusammen führen die beiden Perimeter zur dritten Kraft des Geistes. Während die konstruktive und sinnliche Wahrnehmung von Architektur greifbar ist, entzieht sich die Wirkung auf den Geist einer Beschreibung. Das Auslösen unbewusst entstehender Assoziationen ist für Justus Dahinden das höchste Ziel beim Entwerfen. Er bezeichnet die drei Pole als die Werte, die einen Raum entstehen lassen – unabhängig von Dimensionen, also im städtebaulichen Zusammenhang genauso wie im kleinsten Detail.

Quelle: «Justus Dahinden – Architektur – Architecture»; Stuttgart/Zürich 1987. ISBN 978-3-7828-1601-3; S. 28 ff.

Justus Dahinden

1925 geboren in Zürich, lebt in Zürich Witikon

1949 Diplom als Architekt an der ETHZ

1955 eigenes Büro in Zürich

1956 Promotion an der ETH «Standortbestimmung der Gegenwartsarchitektur»

1967 Mitglied Islamic Center For Research And Academics, ICRAA

1973 Ehrenmitglied Honorary Fellow of the American Institute of Architects, HFAIA

1974 Professor für Architektur und Leiter des Instituts für Raumgestaltung und Entwerfen, TU Wien

1985 Professor h. c., Fakultät für Architektur und Städtebau, Universität von Buenos Aires

1995 Ehrendoktorwürde der Georgischen Technischen Universität in Tiflis

1996 Ehrendoktorwürde der Slowakischen Technischen Universität in Bratislava

Veröffentlichungen (Auswahl):

«Stadtstrukturen für morgen», Stuttgart 1971

«Denken – Fühlen – Handeln», Stuttgart 1973

«Justus Dahinden – Architektur – Architecture», Stuttgart/Zürich 1987

«Mensch und Raum» (darin der wichtige Aufsatz «Die Schräge im Raum»), Stuttgart 2005