Unvollendeter Brückenschlag

Erweiterung Bündner Kunstmuseum, Chur

Mit dem Erweiterungsbau für das Bündner Kunstmuseum in Chur gelingt den Architekten Barozzi/Veiga ein gut gesetzter, expressiver Solitär. Bei der Verbindung zum ebenso qualitätsvollen Bestand aber hapert es.

Die Bündner Identität ist bisweilen eine fragile Angelegenheit: Die Bundesverwaltung zählt das Bündnerland zwar zur Ostschweiz, doch den Kantonen von Schaffhausen bis Glarus fühlen sich die Bündnerinnen und Bündner nicht zugehörig. Vor einigen Jahren wurde für dieses Bewusstsein der Begriff «Südostschweiz» geprägt, der sich aber erst mit dem gleichnamigen Medienhaus verbreitete.

Das kulturelle Selbstverständnis der Bündner hatte im Kunstmuseum Chur immer eine prominente Bühne und die als autochthon erlebte Kultur einen wunderbaren Ort, an dem sie sich manifestieren konnte. Junge Künstlerinnen und Künstler starteten ihre Karrieren als Laureaten des Manor-Kunstpreises mit einer Ausstellung in der Villa Planta – unter ihnen Zilla Leutenegger 2004 oder Mirko Baseglia mit seinem fantastischen Kabinett von verstörenden Objekten, die 2013 auf höchst charmante Art das Bündner Kunstmuseum besetzten.

Im gleichen Jahr fanden auch die beiden Ausstellungen «Ansichtssache – 150 Jahre Architekturfotografie in Graubünden» und die Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler statt – all dies formte das Bild des Bündnerlands gegen innen und gegen aussen. Und über alldem thronen die Titanen: Segantini, Kirchner, Giacometti.

Erweitern, aber nicht bedrängen

Das Bündner Kunstmuseum ist das Gravitationszentrum dieser kulturellen Identität und sein Mittelpunkt wiederum die eigenwillige Villa Planta, die Ende des 19. Jahrhunderts für den Baumwollhändler Jacques Ambrosius von Planta erstellt wurde, der aus Alexandria in die Heimat zurückkehrte (vgl. Kasten unten). Das reich verzierte, neopalladianische Gebäude erinnert mit seinem ausschweifenden baukünstlerischen Schmuck an die Villa Patumbah in Zürich (vgl. TEC21 41–42/2013).

Nach dem Umbau 1987–1989 wurde das ehemalige Naturmuseum, der sogenannte «Sulserbau», über eine Passerelle verbunden und für Wechselausstellungen genutzt, das Untergeschoss der Villa diente als katakombenartiges Kabinett. Der nun erfolgte Erweiterungsbau sollte das Bündner Kunstmuseum in eine neue Liga hieven: Um rund 2500 m2 Nutzfläche sollte das Haus anwachsen und damit auch die Möglichkeiten, völlig anders ausgerichtete Ausstellungen zu zeigen.

An dieses Programm, das einen Zuwachs zum Bestand von rund 140 Prozent bedeutet, haben sich 18 Teams im selektiven Wettbewerb gewagt. Die zentrale Aufgabe bestand darin, der Villa Planta einen Nachbarn an die Seite zu stellen, der mit ihr zwar eine Einheit bildet, sie aber nicht zu sehr bedrängt. Unter dem Titel «Die Kunst der Fuge» haben die Architekten Barozzi/Veiga aus Barcelona ihr Siegerprojekt abgegeben – die namensgebende Fuge bezog sich ebenso auf das Verhältnis zum Stammhaus wie auf die Fügung der Fassaden aus vorgefertigten Betonelementen.

Gut gesetzt, aber schlecht verbunden

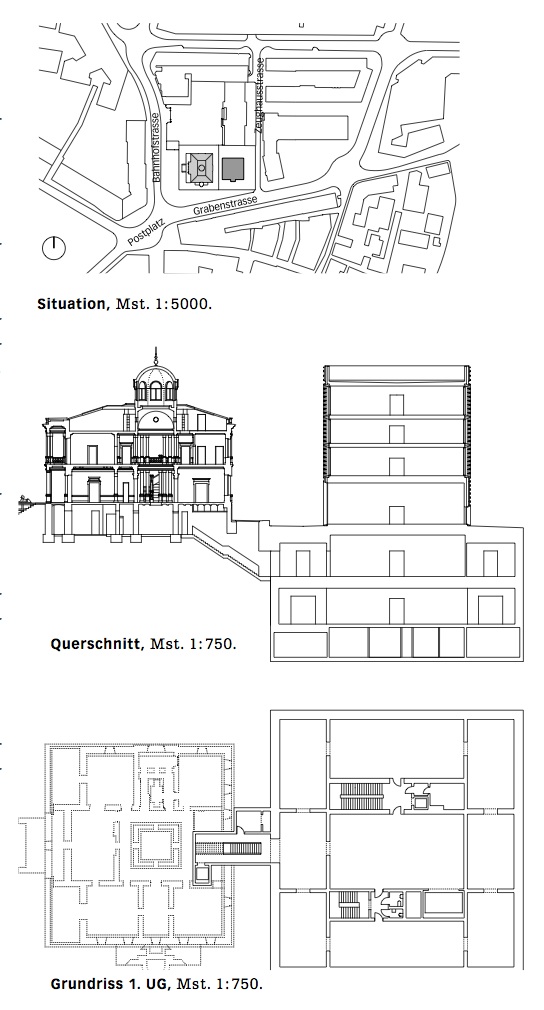

Die Erweiterung zeigt eine überzeugende Lösung für die gestellte Aufgabe: Die zwei Ebenen der Ausstellung sind im Boden versenkt, wodurch im Stadtraum ein gut proportioniertes Volumen übrig bleibt, das Distanz zum Stammhaus wahrt und dennoch seine Selbstständigkeit behält. Im Schnitt zeigt sich die Konsequenz dieser klaren Haltung: Der oberirdische Teil umfasst lediglich einen Bruchteil des Volumens.

Was sich bereits im Wettbewerb andeutete, wurde mit der Umsetzung belegt: Das Gebäude fügt sich sehr gut in diese Ecke der Stadt. Ebenso gelungen sind die abstrakt ausgeführten Fassaden mit Betonelementen. Ihre wenigen, präzise gesetzten Öffnungen unterstützen die beinahe sakrale Erscheinung der aus profilierten Quadern gefügten Oberfläche. Die Verkleidung der Fassaden wechselt ab zwischen geschlossenen Teilen und durchlässigen, hinter denen sich Fenster verbergen.

Auf diese Weise treten auf den ersten Blick lediglich die Öffnungen im Erdgeschoss in Erscheinung: der in eine betonierte Laibung gefasste Eingang, ein liegendes Fensterband im betonierten Sockel gegen Osten und das geschosshohe Panoramafenster zur Villa Planta. Die Architekten berufen sich in ihrem Entwurf wiederholt auf Eigenschaften der Villa Planta: Symmetrie und Ornament sind die beiden Begriffe, die in ihrem Erläuterungsbericht wie auch bei der Führung vor Ort immer wieder fallen.

Um diese Themen kreist der Entwurf der katalanischen Architekten, dank ihnen verknüpfen sie Bestand und Neubau. Doch in welcher Gestalt tauchen diese beiden Motive in der Erweiterung auf? Erschöpft sich die Verwandtschaft in der Narration des Entwurfs, oder führen die beiden Begriffe zu einer tieferen Verbindung der beiden Häuser? Die Verwandtschaft ist zwar nachvollziehbar, aber es fällt schwer, sie auch nachzuempfinden.

Die Symmetrie der Villa Planta ist fein moduliert und der Eingangsbereich zur Bahnhofstrasse ist als Portikus ausgebildet – ein Element, das die Architekten mit ihrem scharf geschnittenen Portal aus Beton aufnehmen und damit ihr Haus auf die Grabenstrasse ausrichten.

Auch der Blick auf die Grundrisse zeigt eine Verwandtschaft bezüglich Symmetrie, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied: In der Villa sind die Räume rund um ein zentrales Treppenhaus als Enfilade angeordnet, während im Erweiterungsbau durchgehende Säle zwischen den beiden raumhaltigen Schichten liegen.

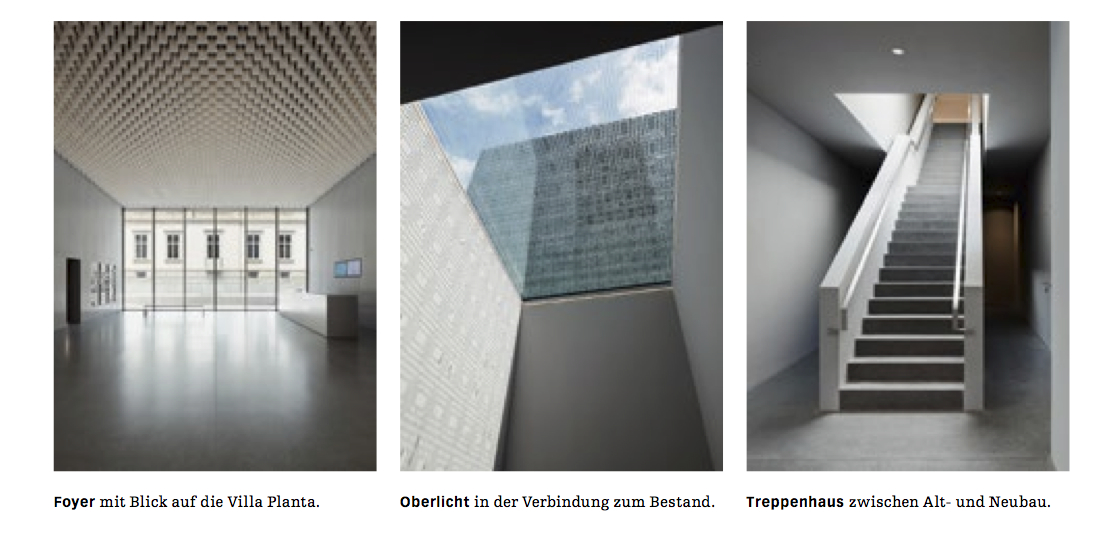

Dies führt dazu, dass die oberirdischen Räume der Erweiterung über die Längsseite betreten werden, was zwar in den Obergeschossen mit Labor (Wechselausstellung, 1. OG), Museumspädagogik (2. OG) und Werkstätten (3. OG) durchaus funktioniert, in der Eingangshalle jedoch zu Irritationen führt: Gegen Osten geht der Blick in die banale Ecke zwischen Zeughaus- und Grabenstrasse, nach Westen ist auf der ganzen Breite die Rückseite der Villa Planta zu sehen.

Just an dieser Stelle stand früher die Passerelle, die das Stammhaus mit dem für den Neubau abgerissenen Sulserbau verband. Sie war eines der zentralen Elemente im Umbau von 1987–89 von Peter Calonder, Hans-Jörg Ruch (der auch in der Jury für den Wettbewerb der Erweiterung sass) und Urs Hüsler sowie Peter Zumthor – und sie war ein sehr poetisches Bauteil.1

Es mag eine Sentimentalität sein, dass diese Leerstelle dem Besucher schmerzhaft ins Auge sticht, doch die Panoramafenster richten den Blick auf ein Manko des Entwurfs: die Anbindung an die Villa. Diese will auf der Ebene der Details nicht gelingen, denn die vollflächige Pflasterung mit Bundsteinen rund um die Erweiterung findet keine Entsprechung im Kiesbelag des Haupthauses.

Eine kniehohe Mauer schneidet zudem das neue Haus aus dem Geviert heraus – eine verpasste Chance, wenn man bedenkt, wie gut sich das Volumen sonst in seine Umgebung einfügt. Als Fremdkörper wirkt zudem ein bündig in den Kiesbelag eingelassenes und mit einem Ornament versehenes Glas vor dem Sockel der Villa: Es ist das Oberlicht über dem Verbindungsgang zum Altbau.

Räume wie Versprechen

In den unterirdischen Ausstellungsgeschossen zeigt sich das Konzept von Barozzi/Veiga vielgestaltig und variantenreich. Eine zusätzliche Raumschicht umgibt die beiden Kerne, und im 1. Untergeschoss folgt eine Enfilade von neutralen, länglichen Ausstellungsräumen, in deren Decken grosse Leuchtenfelder eingelassen sind. Die Decken leuchten die Säle als Grundbeleuchtung aus, rund um die Felder sind Schienen eingelassen, an denen bei Bedarf Spots und Projektoren hängen.

Als Leuchtmittel dienen im gesamten Haus LED-Leuchten, die ein überraschend angenehmes Licht verbreiten: Lediglich wenn sie gedimmt werden – wie dies bei der grafischen Sammlung der Fall ist –, hat das Licht einen eigenartigen Stich ins Graue. Die Detaillierung ist abstrakt gehalten: Nur wenige Installationen stören die glatten weissen Wände. Zwischen den Stützmauern und den Ausstellungswänden verläuft eine umlaufende Installationsschicht, in der die Medien geführt werden.

Das 1. Untergeschoss mit seinem kammerartigen Grundriss beherbergt die Sammlung. Da die Trennwände entfernt werden können, bietet es Raum für unterschiedlich grosse Ausstellungen mit verschiedenen Konzepten. Die Architekten präsentieren hier zeitgemässe Ausstellungsräume auf Augenhöhe mit anderen Häusern. Ihr wahres Potenzial zeigen die Räume aber im 2. Untergeschoss, in dem die trennenden Wände weggelassen wurden und der Raum sich rund um die beiden Kerne herum entwickelt.

Im Teil mit den Wechselausstellungen beweist das Team um Museumsdirektor Stephan Kunz eindrücklich, dass es diese neuen Räume auch zu nutzen versteht. Die Eröffnungsausstellung «SOLO WALKS» wartet mit grossformatigen Werken auf, die viel Platz benötigen: Im Bündner Kunstmuseum wird in Zukunft mit der grossen Kelle angerührt.

Die Kunst solls richten

Besonders interessant ist auch in den Ausstellungsgeschossen die Verbindung zum Altbau. Was sich an der Oberfläche abzeichnet, wiederholt sich im Untergeschoss: Die Anbindung an die Villa Planta ist nicht mit der gleichen Konsequenz und Liebe zum Detail gelöst wie die restliche Erweiterung.

Das Konzept lässt sich keinem der beiden Häuser zuordnen: Das bereits erwähnte Glas mit geometrischem Muster dient als Oberlicht über dem Verbindungsgang, die Treppe vermag weder die räumlichen Qualitäten der Erweiterung zu transportieren noch diejenigen der Villa Planta aufzunehmen. Mehr noch, in der neuen Halle im Untergeschoss der Villa stellt sich zum zweiten Mal ein Phantomschmerz ein: Der ehemals eigenwillige, katakombenartige Raum ist einer sterilen Halle mit einer Tendenz zum Monumentalen gewichen.

Auch hier schliesst wieder ein geätztes Glas die Decke ab, diesmal geht der Blick durch ein Motiv, das den Bodenplatten nachempfunden ist, nach oben ins Atrium der Villa.

Die Instandstellung der Villa Planta wurde in einem separaten Verfahren ausgelobt: Das Planerwahlverfahren gewann das Büro Gredig Walser Architekten AG aus Chur. Es musste die Anforderungen der unterschiedlichen Nutzungen (Ausstellung, Cafébetrieb, Verwaltung) mit der Ertüchtigung bezüglich Brandschutz, Feuchteschutz und dem Ersatz des Dachs vereinen.

Das Resultat ist in sich ebenso überzeugend wie der Erweiterungsbau, doch die Verbindung der beiden Häuser ist noch nicht vollzogen. Vielleicht gelingt dieser Spagat folgenden Generationen Bündner Künstlerinnen und Künstler – Brücken zu bauen ist schliesslich auch wesentlicher Teil ihrer Kultur.

Anmerkung

1 Der Churer Bauingenieur Patrick Gartmann konnte die Passerelle retten. Momentan wartet sie auf einer Brache auf einen neuen Einsatz.

Am Bau Beteiligte

Bauherrschaft

Hochbauaumt Kanton Graubünden

Architektur

Barozzi / Veiga GmbH

Architekt vor Ort

Schwander&Sutter Architekten

Projektmanager

Walter Dietsche Baumanagement AG

Landschaftsarchitektur

Paolo Bürgi, Landschaftsarchitektur

Tragkonstruktion

Ingenieurbüro Flütsch

Fassadenplanung

x-made SLP

HLKS-Planung

Waldhauser + Hermann AG

Lichtplanung

Michael Josef Heusi

Museumsplanung

Bogner.cc

Bauphysik

Kuster + Partner AG

Sicherheitstechnik

Mullis + Cavegn AG

Brandschutz

Balzer Ingenieure AG Chur