Mit Anlauf zum solaren Höhenflug

Hochhäuser, die mit Photovoltaik selber Strom erzeugen, gibt es weltweit erst wenige. Einige davon stehen in der Schweiz. An solchen Fassaden wird sichtbar, wie gut Architektur und Technik einander verstehen.

Im Norden der Stadt Zürich wuchert ein wilder Hochhauswald aus dem Boden, wie sonst nirgends in der Schweiz. Jeder Spross, der aktuell zwischen Oerlikon und Dübendorf auftaucht, sucht seine eigene Form: Einer ist dick und rund und dient zum Wohnen; andere Emporkömmlinge glänzen mit Ecken und Kanten. Doch kaum einer von ihnen setzt ein seiner Vertikale angemessenes architektonisches Ausrufezeichen. Dabei wäre von einem derart selbstbewussten Gebäudetyp zu erwarten, wichtige Zukunftsfragen beantworten zu können: Passen Hochhäuser überall hin? Wie hilfreich sind sie für die urbane Verdichtung? Und können sie nicht ebenso leisten, was normale Gebäude inzwischen tun: sich selbst mit Energie versorgen? Antworten sucht man in Zürich-Nord aber vergebens; der inzwischen dichteste Hochhaus-Cluster der Schweiz lässt das Zürcher Publikum erstaunlich kalt.

Bühne frei für die Photovoltaikfassade

Eine empathischere Beziehung pflegen die Basler zu ihren Türmen, von denen sich einige wagemutig bis meisterlich geben. Zu den Vorbildern der Nachkriegsmoderne gehören etwa der 18-geschossige «Bau 52 Roche» von Roland Rohn im Stil des UNO-Sitzes in New York oder das 68 m hohe Lonza-Gebäude (Hans Rudolf und Peter Suter), das dem Pirelli-Hochhaus in Mailand ähnlich sieht. Deren Aussehen verändern (vgl. «Auf das Stadtbild abgestimmt») oder sie zugunsten der Stadtverdichtung abreissen zu wollen wird im Fachpublikum jedoch wenig goutiert und kontrovers diskutiert. Davon unberührt zieht ein junger Vertreter der Basler Hochhauskunst die Aufmerksamkeit auf sich: Der schlanke Grosspeter-Tower beim Bahnhof SBB (vgl. «Durchdachte Gestaltung») erzeugt an seinen Fassaden Strom. Und nicht weit davon entfernt will der Detailhändler Coop seinen markanten Hauptsitz nun ebenso mit Energie aus eigener Herkunft beliefern: Das 14-geschossige Bürogebäude mit Baujahr 1978 wird totalsaniert und die tragende Betonhülle rundum mit Photovoltaikbändern bestückt.

Strom an Hochhausfassaden zu produzieren ist oft sinnvoller als an kleinen Gebäuden mitten in der Stadt. Die hohen Aussenwände sind weitgehend unbeschattet. Beide Basler Solarhochhäuser punkten zusätzlich: Die PV-Fassaden sind vielfältig gestaltet und fallen nur mehr Kennern auf. Opake Hüllen vollflächig mit Solarmodulen zu verkleiden ist ebenfalls nicht mehr zwingend. Und sowieso: Die technoide Photovoltaik passt zur Metall- und Glasarchitektur, die diesen Gebäudetypus dominiert. Deshalb erstaunt, wie wenige Solarhochhäuser es überhaupt gibt. Startet das solare Bauen nun in Basel zum lang ersehnten Höhenflug?

Basel, Strasbourg, New York

Zumindest nicht allzu weit davon entfernt glänzt ein Wohnhochhaus, dessen silbern-schwarze Fassaden ebenfalls für eine aktive Nutzung von Sonnenenergie werben. Im umgenutzten Rheinhafen von Strasbourg steht seit wenigen Monaten der 56 m hohe Tour Elithis Danube. Seine Fassaden sind an einigen Stellen ungewöhnlich gestaltet: Halbtransparente PV-Module erzeugen Strom und beschatten dahinter liegende Loggien. Das 17-geschossige Wohnhochhaus im Elsass gilt weltweit als erstes mit Plusenergiekonzept. Forscher der Fachhochschule Nordwestschweiz haben indessen berechnet, dass sogar ein Gebäude mit 40 Stockwerken noch als Selbstversorger betrieben werden kann. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die hohen Fassaden vollflächig mit PV bestückt sind.1

Nicht der Wunsch nach Selbstversorgung, sondern die ökologische Überzeugung des Investors gab den Anstoss für die Premiere der vertikalen Solararchitektur: 1999 wurde der «Four Times Square»-Wolkenkratzer (250 m) mitten in Manhattan hochgezogen; die Süd- und Westfassaden erhielten eine insgesamt 1000 m² grosse Fläche mit Solarzellen anstatt mit Glas. Damals kam eine Präferenz zum Zug, die nichts an Aktualität eingebüsst hat: Die Wahl der Verkleidung fiel auf Dünnschichtsolarzellen, deren geglättetes Aussehen einem gestreiften, monokristallinen Modul architektonisch bevorzugt wird. Energetisch würde man anders entscheiden: Zwar stieg der Wirkungsgrad der Dünnschicht-PV in den letzten 20 Jahren von 6 % auf 12 %. Doch Monokristallinmodule liefern 20 %.

Solarfassade ist kein Anhängsel

Der New Yorker Anfangseffort ging in die Lehre ein.2 Aber all jene Fachleute, die die Photovoltaik ebenso innovativ ans Gebäude heften wollten, fanden auf dem Dach ein einfacheres Experimentierfeld. Erst allmählich entdeckten sie die generellen Vorzüge einer vertikalen PV-Gebäudeintegration. Wo sonst als bei einem Hochhaus stellen sich derart spezifische Anforderungen an eine gelungen konstruierte und gestaltete Fassade?

Aber man lernte schnell: Wurde der PV-Auftrag in Manhattan noch erteilt, als die Glashaut bereits gezeichnet war, plant man heute genau umgekehrt. Inzwischen versteht man PV-Fassaden nicht mehr als additives Anhängsel. Die Geometrie der Module, die Verkabelungslösung und das Aufhängeprinzip bilden nun wesentliche Elemente der Solararchitektur. Die übliche Planungstoleranz, ein Fassadensystem zum Beispiel aus Kostengründen nachträglich zu verändern, ist mit dem Entscheid für eine PV-Variante nicht kompatibel. Nicht verwunderlich ist dagegen, dass sich die Projektbeteiligten in einer wenig etablierten Marktnische zurechtfinden müssen. Es braucht Absprachen, wer wofür zuständig ist. Zudem verschwinden Anbieter und Produkte bis heute regelmässig von der Bildfläche.

Neue Regel: auf allen vier Seiten

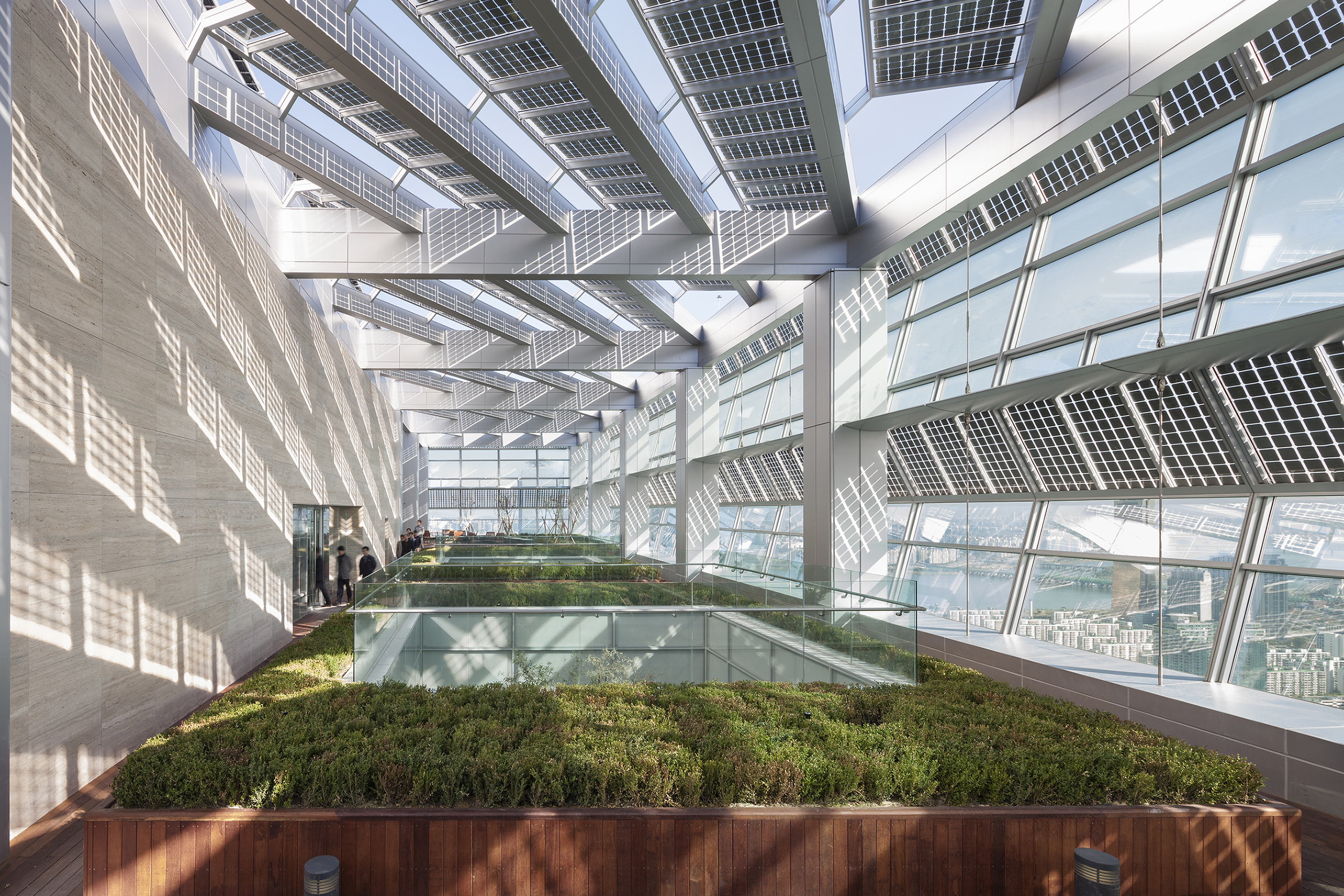

Wie ging die Lernkurve der Solarhochhäuser weiter? Der erste «Solar Skyscraper» der Welt liefert seit 2006 Strom. Der knapp 120 m hohe CIS-Tower in Manchester, 1962 als höchstes Bürohochhaus Europas gebaut, wurde bei einer umfassenden Erneuerung mit 8000 polykristallinen Solarzellen eingedeckt. Schon damals ging man dazu über, neben der stark besonnten Südseite auch die Fassaden nach West und Ost damit zu versehen. Dabei hängen die Module auch dort, wo kein Sonnenlicht hinfällt. Das Gestaltungsprinzip, ein Bauwerk rundum mit Photovoltaik zu verkleiden, nahmen auch die Macher der mittlerweile höchsten Solarhochhäuser auf: In London steht der 230 m hohe Heron Tower (2011); er wurde mit 3000 m² Solarzellen bestückt. Und in Seoul trägt ein 244 m hoher Wolkenkratzer abgeschrägte PV-Bänder zur Schau. Der selbst produzierte Strom reicht bei solchen Bauten allerdings oft nur zum Antrieb der Aufzüge.

Anmerkung:

1 Möglichkeiten und Grenzen von grossen Nullenergiegebäuden, Fachhochschule Nordwestschweiz; Bauphysik 2016.

2 Building-Integrated Photovoltaic, a Sourcebook for Architects; U.S. Department of Energy 2000.

Eine ausführlichere Version dieses Artikels finden Sie in TEC21 6/2020 «Die Klaviatur des solaren Bauens».