Dritter Bogen in UHFB

Neubau Fussgängerbrücke Hirschen, Altendorf

In Altendorf entstand direkt neben Robert Maillarts bauhistorisch bedeutender Zwillingsbrücke eine neue Fussgängerüberführung über die Bahngleise. Mit vorfabrizierten Bauteilen aus Ultrahochleistungsfaserverbundbaustoff (UHFB) vereint der Entwurf von Conzett Bronzini Partner bautechnische Vorteile mit Sensibilität gegenüber dem Bestand.

Robert Maillart entwarf die Hirschenbrücke im April 1940, erlebte ihre Fertigstellung im darauffolgenden Oktober und die anschliessenden Probleme des Bauwerks jedoch nicht mehr. Ursprünglich handelte es sich um zwei identische, unabhängige Dreigelenkbogenbrücken aus Beton mit einer Länge von rund 56 m, verbunden durch einen 60 cm breiten Gerberträger.

Trotz positiver geologischer Prognosen bezüglich der Bodenpressungen verschoben sich die Fundamente stark, was zu einer 17 cm grossen Vertikalverformung in der Brückenmitte führte. 1943, kurz nach der Eröffnung, wurden deshalb Pressen im Scheitelgelenk eingesetzt, um die Setzungen zu korrigieren – vorausschauend hatte Maillart das Gelenk entsprechend ausgebildet. Den Baugrund verstärkte man nicht.

1951 musste erneut eingegriffen werden. Ein vorgespanntes Zugband zwischen den Bogenkämpfern unter der Gleisanlage hindurch stabilisierte das System mit den differenziellen Setzungen. 40 Jahre später, 1995, folgte eine umfassende Instandsetzung und Verstärkung, denn der Gerberträger war akut absturzgefährdet und der Überbau wies eine ungenügende Tragsicherheit für die zugelassenen Verkehrslasten (Ausnahmetransportroute II) auf.

Es entstand ein neuer, durchgehender Überbau mit 9 m breiter Fahrbahnplatte. Die Scheitelgelenke wurden versteift, die Bögen lokal instand gesetzt, die Randfelder erneuert, die Scheiben der Kämpferstützen durch je zwei Einzelstützen ersetzt und die jeweils zwei Einzelfundamente zu durchgehenden Fundamenten zusammengeschlossen. Aus zwei Brücken entstand eine, die seither zwei Fahrspuren für den motorisierten Verkehr und einen 1.5 m breiten Gehweg umfasste. Radfahrer teilten sich die Fahrspuren mit den Kraftfahrzeugen.

Diese Massnahmen veränderten das statische System der Brücke und ihr Erscheinungsbild, insbesondere an den Kämpferstützen. Dennoch blieb die ursprüngliche Gestaltung grundsätzlich erhalten. «Dieser Umgang mit ‹alten› Brücken entsprach dem damaligen Zeitgeist. Heute stehen andere Ansätze im Vordergrund. Die historische Bedeutung dieses Erbes rechtfertigt den aktuell sensibilisierten Umgang mit der Brücke», meint Bruno Kälin, ehemaliger Abteilungsleiter Kunstbauten und heutiger Seniorprojektleiter beim Tiefbauamt des Kantons Schwyz.

Über Varianten zum Entwurf

Im Mai 2013 beauftragte das Tiefbauamt das Büro Conzett Bronzini Partner mit einer Machbarkeitsstudie für die Langsamverkehrsverbindung. Aufgrund der historischen Bedeutung der benachbarten Maillart-Brücke spielten bei der Gestaltung der neuen Fussgängerbrücke denkmalpflegerische Aspekte eine wichtige Rolle. So lag der Fokus – im Sinne einer Weiterentwicklung der historischen Brücken nebenan – auf einer Ausführung in Beton.

Zwar überlegte man anfänglich alternative Konstruktionen und Materialisierungen zu verwenden, aber das Tragwerk in UHFB erwies sich für diesen Standort mit den komplexen geologischen, statischen, ausführungsspezifischen sowie gestalterischen, denkmalpflegerischen und kontextuellen Rahmenbedingungen letztlich als die geeignetste Variante. Der Prozess zum finalen Entwurf war schliesslich iterativ über eine Machbarkeitsstudie und ein Variantenstudium.

Zunächst war eine Verbreiterung der bestehenden Brücke um 1.2 m vorgesehen, um beidseitigen Radverkehr zu ermöglichen. Die Fussgänger sollten auf einem separaten, 2.5 m breiten Steg geführt werden. Eine Verbreiterung der Brücke auf beiden Seiten war aber weder statisch machbar noch mit den erforderlichen Abständen zur bestehenden Bebauung vereinbar. Die neue Brücke orientierte sich in ihrer Gestaltung an der Maillart-Brücke und sollte mit vorfabrizierten Betonelementen realisiert werden, um den Bahnbetrieb während der Bauarbeiten möglichst wenig zu beeinträchtigen.

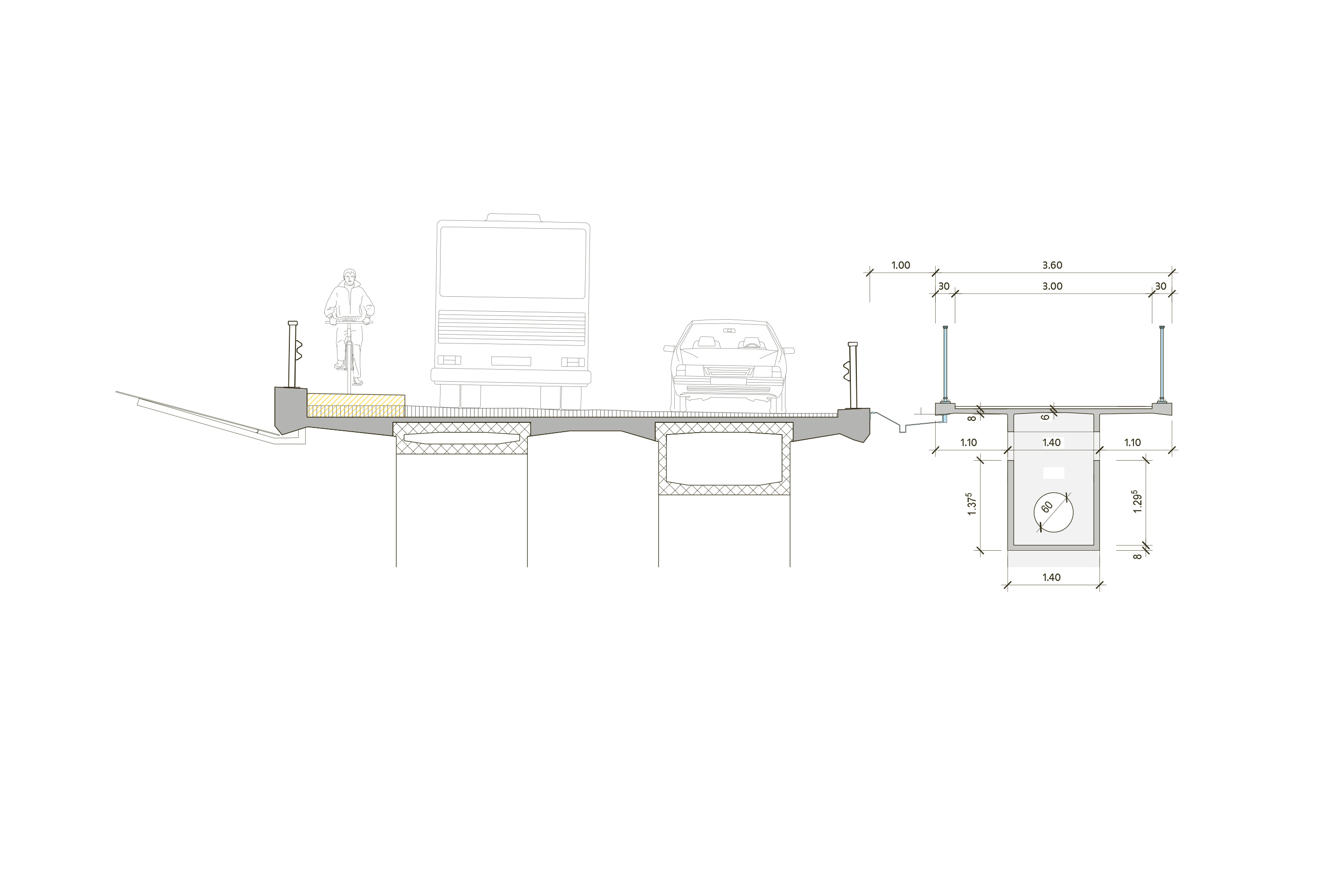

Im Zuge der Weiterbearbeitung und in Abstimmung mit der Denkmalpflege des Kantons Schwyz sowie der Denkmalpflege der SBB entschied man, die bestehende Brücke aufgrund der umfassenden Instandsetzung von 1995 unverändert zu belassen. Der Gehweg wurde in einen einseitigen Radweg umgewandelt. Entsprechend legten die Planenden die neue Langsamverkehrsbrücke auf eine nutzbare Breite von 3 m aus, um den zusätzlichen einseitigen Radverkehr aufzunehmen.

Nach einer Materialanalyse, einer Variantenstudie und dem Vergleich der Konstruktionsweise in Stahlbeton und UHFB entschied das Tiefbauamt Kanton Schwyz als Bauherrin, die neue Fussgängerbrücke aus UHFB zu realisieren. Diese Materialwahl überzeugt insbesondere durch ihre statischen sowie montage- und transportspezifischen Vorteile. Dank den Materialeigenschaften von UHFB (Sorte UB, Stahlfasern: lf = 15 mm, l/d > 65, > 3 vol.%) wird eine leichtere und schlankere Konstruktion erreicht, deren massgebende vertikale Schwingung 3.74 Hz beträgt. Diese Frequenz liegt ausserhalb des kritischen Bereichs der Anregerfrequenz von Fussgängern.

➔ Mehr zum Thema in TEC21 13/2025 «Modern trifft historisch – erneuerte und neue Brücken aus UHFB»

Das reduzierte Gewicht ist technisch und ökonomisch vorteilhaft, insbesondere bei dem vor Ort anstehenden setzungsempfindlichen Baugrund. Erscheinungsbild und Materialisierung der Brücke leiten sich somit aus den statischen und ausführungsspezifischen Rahmenbedingungen ab, die letztlich die Ästhetik bestimmen und das Brückenensemble als Einheit erscheinen lassen.

Statisches System und Materialisierung im Kontext

UHFB ist kein Stahlbeton: Er geht als nicht gerissen in die Rechnungen ein. Auch wird er häufig nicht mehr als Beton bezeichnet, sondern als Baustoff, was betont, dass es sich um ein eigenes Material handelt. Trotz der Materialwahl blieb das statische System der neuen Brücke in Altendorf dem Original verpflichtet: Zum Einsatz kam wieder ein Dreigelenkbogen – allerdings ohne Zugband, da die SBB dies nicht erlaubte.

Aufgrund der setzungsempfindlichen Baugrundverhältnisse und wegen des Bauablaufs – die Elemente können mit dem Kran einfach eingehoben werden – ist dieses System unter den gegebenen Randbedingungen immer noch ideal und flexibel.

Die grossen gebogenen Elemente – sie sind etwa 20 m lang und 4 m hoch – erhielten eine Minimalbewehrung. Dies senkte die Risiken bei ihrer Herstellung, insbesondere im Hinblick auf unbeabsichtigte Arbeitsfugen, die über längere Zeit offen bleiben und bei denen die Zugfestigkeit des UHFB nicht berücksichtigt werden kann.

Die Firma Erni produzierte nacheinander die beiden Bogenhälften und die beiden Seitenfelder auf ihrem Werkplatz in Ilanz. Dabei wurden die beiden Bögen mit der Fahrbahnplatte und bereits eingelegten Scheitel- und Kämpfergelenken stehend gegeneinander und in Endstellung gegossen. Somit konnte eine millimetergenaue Passgenauigkeit erreicht werden.

Beim Betonieren gab es anfänglich Schwierigkeiten: Erste 1:1-Muster zeigten unzureichende Resultate – erst durch Wiederholung und Erfahrung in der Verarbeitung verbesserte sich das Einbauverhalten. Allerdings erschienen die Sichtbetonflächen dunkler als erwartet, obwohl die Hersteller eine Aufhellung prognostizierten – ein Hinweis auf begrenzte Steuerbarkeit der Farbgebung, da eine Pigmentierung nur eingeschränkt möglich ist. Zudem entwickelte der UHFB einen hohen Frischbetondruck – in einem Fall bis zu 4 m – was zu leichten Schalungsverformungen und Massabweichungen führte.

Der Umgang mit den scharfen Stahlfasern (800 kg/m³) und den kleinen Rostpunkten auf der Betonoberfläche erforderte ein Umdenken gegenüber der klassischen Betonbauweise - dies nicht nur auf der Baustelle, sondern auch vonseiten der Bauherrschaft und letztlich auch von den Nutzenden des Bauwerks.

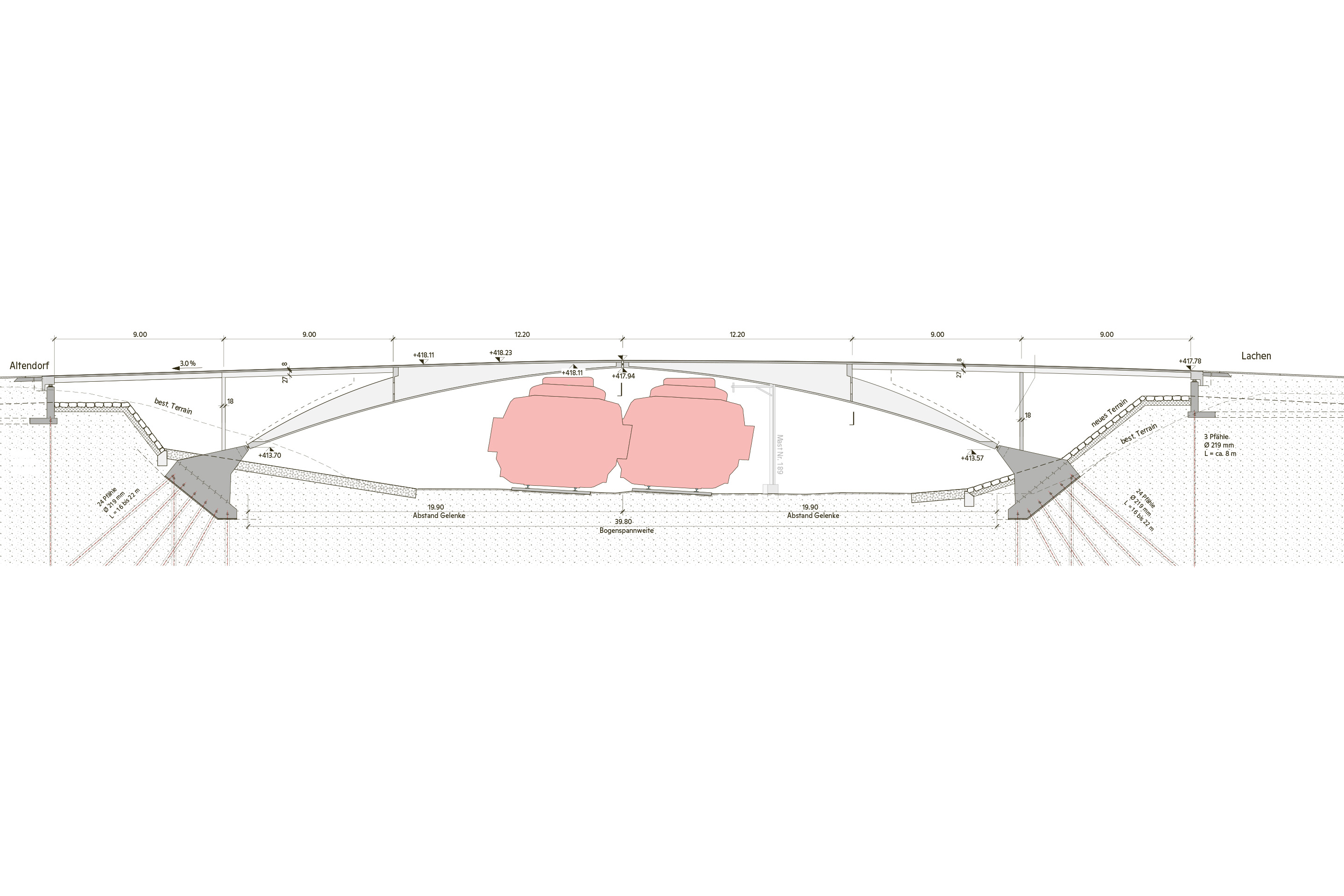

Die Konstruktion benötigt rund ein Drittel weniger Beton als eine konventionelle Stahlbetonbauweise, was einen grossen Vorteil des Materials darstellt. «Ich verkaufe dieses Projekt dennoch nicht als nachhaltig im engeren, materialtechnologischen Sinne», erklärt Gianfranco Bronzini. Die Bauelemente sind zum Beispiel nicht trennbar. Aber das geringere Gewicht erleichtert Transport und Einhub und reduziert den Fundamentbedarf erheblich, was letztlich die CO2-Bilanz verbessert. Aufgrund des schlechten Baugrunds mussten allerdings selbst mit dieser leichteren Bauweise insgesamt 24 Pfähle mit je 22 m Länge eingebracht werden. Bei herkömmlicher Bauweise wären es deutlich mehr gewesen.

Leicht und semi-integral

Die semi-integrale Brückenkonstruktion hat eine Gesamtlänge von rund 60 m, mit einer Bogenspannweite von 39.8 m. Widerlager und Kämpferfundamente wurden in Ortbeton (C30/37 XF2 [CH], Maximalkorndurchmesser Dmax = 32 mm) gegossen. Die Kämpferstützen und die Zusammenschlüsse der vorfabrizierten UHFB-Elemente wurden ebenfalls vor Ort in UHFB realisiert. Die Bogenkämpfer weisen eine Breite von 1.4 m auf und vergrössern ihre Höhe von 27 cm beim Gelenk kontinuierlich auf 3 m bei der Fundamentplatte.

3.6 m² beträgt die Aufstandsfläche des Fundaments. Diese Ausbildung ermöglicht eine sichere Lastabtragung auch bei den ungünstigen Baugrundverhältnissen, die hier durch künstliche Auffüllungen, Verlandungssedimente, Bachschutt und darunterliegende Seeablagerungen anstehen. Die Tragfähigkeit des Bodens – von mittel bis gering – sowie die Setzungsempfindlichkeit – von mittel bis sehr hoch – können auf diese Weise zuverlässig kompensiert werden.

Die 18 m langen Seitenfelder sind als zweistegige Plattenbalken und der Endquerträger als Vollquerschnitt ausgebildet. Sie wurden in Vorfabrikation hergestellt. Die Lagerung erfolgt auf je zwei Elastomer-Lagern mit gezielter Bewegungsfreiheit. Ein Lager ist längs und quer, das andere nur längs verschieblich. Folglich sind Bewegungen in Längsrichtung möglich, in Querrichtung ist die Brücke an den Brückenenden gehalten. Schleppplatten und Dehnungsfugen garantieren einen rissfreien Übergang zwischen Strasse und Brückenkörper.

Die beiden Zwischenstützen sind wandartige Vollquerschnitte mit Abmessungen von 0.18 m × 1.4 m. Aus montagetechnischen Gründen wurden sie vor Ort aus UHFB gegossen. Im selben Zuge wurden auch die beiden Zwischenstützen an Maillarts Bücke, die seit 1995 nur noch je zwei einzelne Stützen waren, in Absprache mit der Denkmalpflege der SBB zu einer wandartigen Konstruktion verfüllt – eine Wiederannäherung an das Original.

Den gesamten geometrisch komplexen Widerlagerbereich gestaltete man über alle drei Brücken hinweg einheitlich mit Naturstein. Der konstruktiv wesentliche Übergang von der Kämpferstütze zum Kämpfer wurde dabei auf den schiefwinkligen Anschluss an die Oberfläche des Widerlagerbereichs abgestimmt. Der Bogenabschnitt ist als U-Profil mit variabler Wangenhöhe konzipiert. Im Scheitelbereich bildet sich ein Hohlkastenprofil mit ebenfalls variabler Bauhöhe aus.

Der Einhub der Brückenteile erforderte eine koordinierte Sperrung der SBB-Gleise, der Freileitungen und des Strassenverkehrs während je einer Nacht mit einem Zeitfenster von jeweils drei Stunden. Eine einkalkulierte Reservenacht wurde nicht benötigt. Im beengten Raum zwischen Gleisen und Freileitungen konnte die Montage dennoch rasch und effizient erfolgen – nicht zuletzt dank des gewählten statischen Systems, das eine optimierte Ausführung ermöglichte.

Neuheit neben Historie

Nun stehen also drei Brücken nebeneinander: zwei Originalbogen und eine moderne Neuinterpretation im Geiste Maillarts. Die neue Brücke folgt in ihrer Formensprache und im statischen Konzept den historischen Vorbildern. Gianfranco Bronzini formuliert es so: «Wir suchten die Antwort auf die Frage, wie Robert Maillart die Brücke heute mit gegenwärtigen Werkzeugen und zeitgemässer Materialisierung bauen würde.» Es ist eine ingenieurspezifische Hommage an das Original und ein Beleg für die Wiederholbarkeit guter statischer Systeme.

Wie schon Christian Menn einst sagte: «Wenn eine Brücke gut ist, dann wird das System wiederholt.» In diesem Sinne ist die Erweiterung vom Duo zum Trio im komplexen Kontext dieser Stelle mit all ihren technischen, denkmalpflegerischen und gestalterischen Anforderungen und den teils kontrovers auszulegenden Rahmenbedingungen eine schlüssige Antwort.

Fussgängerbrücke Hirschen, Altendorf

Bauherrschaft

Tiefbauamt Kanton Schwyz

Projektverfasser

Conzett Bronzini Partner, Chur

Unternehmungen

Erni, Flims

Strabag, Schlieren

Hebag, Winterthur

Toscano Stahlbau, Cazis

Schneider Stahlbau, Jona

Bauzeit

2024 bis Herbst 2025