Zwischen Handarbeit und Stampfroboter

Ein Mehrgenerationenhaus verbindet traditionellen Schweizer Holzbau mit japanischer Handwerkskunst. Im Spannungsfeld von Kosten, Zeit und Nachhaltigkeit ist ein Objekt entstanden, dessen Charakter sich aus der Vielstimmigkeit der Materialien speist.

Eines Morgens lag ein Schreiben im Briefkasten: «Wir wünschen uns ein nachhaltiges und preisgünstiges Haus, in dem unsere Familie als Mehrgenerationengemeinschaft unter einem Dach wohnen kann. Dafür suchen wir ein Architekturbüro, das sich mit klimagerechtem Bauen und Kreislaufwirtschaft auseinandersetzt und Erfahrung mit natürlichen Materialien mitbringt. Der Kostenrahmen für die Erstellung beträgt 750 CHF/m³.»

Die Freude bei Valérie Jomini und Stanislas Zimmermann war gross, die Herausforderung auch. Absenderin war eine Grossfamilie, die gemeinschaftlich wohnen wollte und zusammen einen solidarischen, bioveganen Gemüsehof in Altendorf betreibt, etwa 1 km vom Bauplatz entfernt. Sie war gut organisiert und wurde bei der Vorbereitung und Durchführung des Projekts von einer professionellen Projektentwicklerin begleitet. Jomini Zimmermann unterbreiteten ihr Angebot und wurden aus drei Architekturbüros ausgewählt.

Lesen Sie auch:

Lehm und Holz präzise vereint

Erne Holzbau hat mit Burkard Meyer Architekten ein Firmengebäude erstellt. Die Produktion der Lehmelemente in den eigenen Werkhallen bot die Chance für eine energieeffiziente und eigenständige Architektur.

In der Gemeinde Altendorf am oberen Zürichsee im Kanton Schwyz leben 7328 Personen. Die A3 teilt sie in zwei Hälften: auf der einen Seite das Seeufer und auf der anderen eine von den Voralpen geprägte Landschaft. Baulich kontrastieren hier traditionelle Bauernhäuser mit gesichtslosen Mehrfamilienhäusern der letzten 50 Jahre. Das Mehrgenerationenhaus Altendorf fügt dem einen weiteren Kontrast hinzu. Zwischen industriellen Lagerhallen und Standardeinfamilienhäusern scheint es sich in der Zeit zurück zu orientieren.

Gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten

Architektin und Architekt haben viel recherchiert und sich bei der Form des Gebäudes von den typischen traditionellen Holzhäusern der Region inspirieren lassen. Auch das geknickte Satteldach und die seitliche Laube referenzieren darauf.

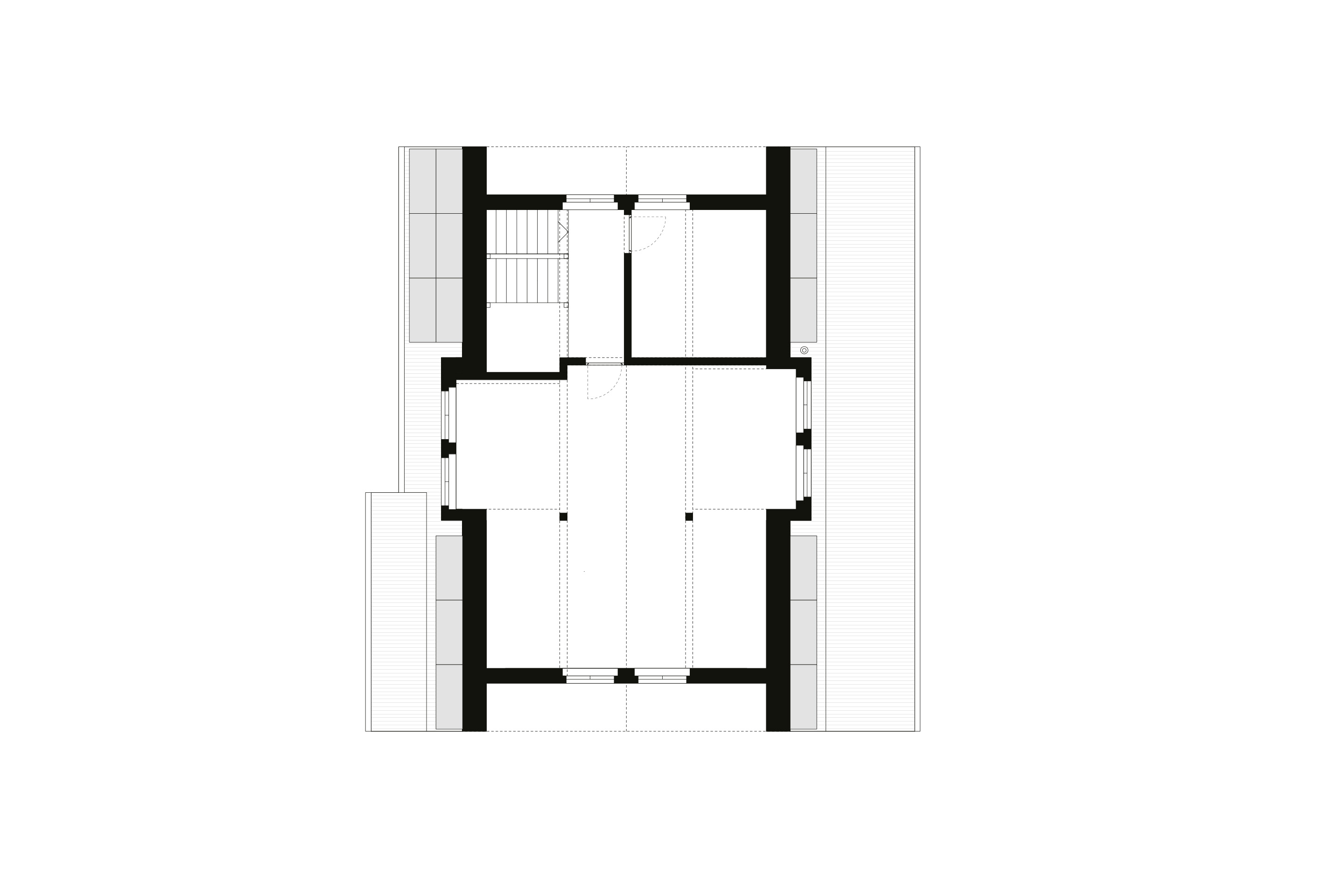

In den drei übereinander liegenden Wohnungen finden Eltern, Sohn und Tochter mit ihren jeweiligen Familien Platz. Zusätzlich gibt es eine Hofküche, einen Hofladen und drei weitere Gewerberäume. Die Grundrisse der drei 3.5-Zimmer-Wohnungen sind fast identisch und an die Grösse der Deckenelemente angepasst; ein L-förmiger, dreiseitig belichteter Raum vereint Wohnen, Kochen und Essen.

Die Eltern leben in der rollstuhlgängigen Wohnung im Erdgeschoss, wo auch die gemeinschaftliche Hofküche liegt. Das Treppenhaus ist so geplant, dass später ein Lift eingebaut werden kann. So werden die Kosten und die graue Energie für den Lift erst aufgewendet, wenn es wirklich nötig ist.

Komplementäre Materialien

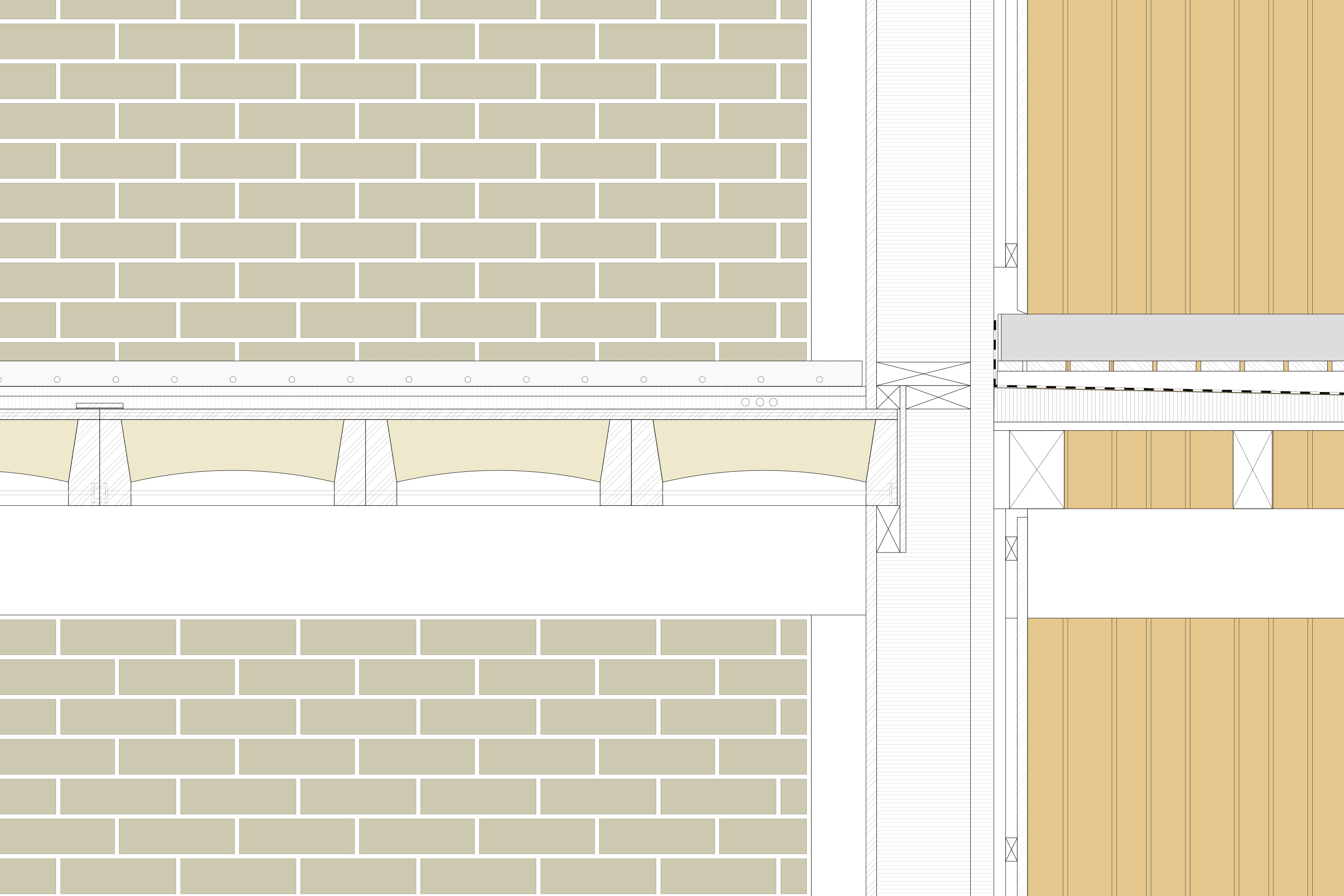

Die Verbindung zwischen den Etagen bildet ein betoniertes Treppenhaus; der übrige Teil ist in Holzrahmenbauweise erstellt und mit Lehmsteinen von Terrabloc ausgefacht. Holzlehmdecken der Firma rematter bilden den oberen Abschluss. Sie bestehen aus einem Vollholzrahmen mit einem innen liegenden, selbsttragenden Lehmgewölbe und einer Dreischichtplatte für die Steifigkeit.

Weitere Beiträge zum Thema Holzbau finden Sie in unserem digitalen Dossier.

Um eine spätere Skalierung zu ermöglichen, werden die Lehmgewölbe eines Elements in nur 18 Minuten von Stampfrobotern hergestellt. Gemäss Angaben der Firma verursachen sie 80 % weniger Treibhausgasemissionen als Stahlbetondecken, haben aber den Nachteil des ca. 6 cm höheren Aufbaus. Der Bereich zwischen den Balken unter dem Lehmbogen kann optisch allerdings zum Raum dazugezählt werden.

Die Verbindung von Holz und Lehm hat für das Innenraumklima mehrere Vorteile. Beide Materialien wirken luftreinigend, während der Lehm sogar Schadstoffe speichert. Zudem hält Lehm die Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 60 %, was der menschlichen Komfortzone entspricht und sich daher positiv auf die Gesundheit auswirkt. Auch in Bezug auf die Temperatur ergänzen sich die beiden Baustoffe.

Holz sorgt für eine schnelle Wärmeabgabe und eine behagliche Atmosphäre, während der Lehm die Wärme länger speichert und die Temperatur somit konstant hält. Der Einbau einer Holzlehmdecke ist nicht aufwendiger als der einer Massivholzdecke, da die einzelnen Elemente mit dem Kran auf die Wände gelegt werden.

Etwas aufwendiger war hingegen die Behandlung der Fassade. Das Fichtenholz ist mit der japanischen Yakisugi-Technik vorgebrannt, wodurch sie ohne chemische Behandlung witterungsbeständig ist und keine schädlichen Stoffe emittiert. So wie die Bauernhäuser früher von den Bewohnern eines Dorfs gemeinsam gebaut wurden, hat die Bauherrschaft die Fassade mit den Saisonarbeitern und -arbeiterinnen behandelt, die normalerweise auf dem Feld helfen. Mit der Begleitung des Architekturbüros konnte sie in nur zwei Tagen gebrannt und geölt werden.

Uneindeutige Entscheidungen

Im Verlauf der Recherche stellte sich die Frage, ob ein Neubau an diesem Ort tatsächlich nötig gewesen wäre. Ursprünglich stand dort das Elternhaus der Familie aus den 1950er-Jahren. Seine Hauptnutzfläche betrug 140 m², das neue Haus ist nun fast dreimal so gross. Zudem gab es nur eine Wohneinheit, das Obergeschoss lag in der Dachschräge. Daher hatte die Familie bereits mit der Projektentwicklerin beschlossen, neu zu bauen.

Jomini Zimmermann prüften, ob ein Erhalt des Hauses oder des Untergeschosses möglich wäre, verwarfen dies aber. Gemäss Stanislas Zimmermann waren die Gesetze zu den Grenzabständen der Hauptgrund. Ein grösseres Bauvolumen wäre nur in der Mitte möglich gewesen, wo sich bereits das bestehende Gebäude befand.

Viele Lösungen in diesem Haus sind aus ökologischer Sicht richtig und spannend, andere basieren auf Kompromissen. Die viel zu niedrig angesetzten Baukosten von 750 CHF/m3 wurden nachträglich auf 985 CHF/m3 angehoben, was nicht preisgünstig, aber angemessen ist. Aufgrund des Kostenrahmens musste stets zwischen ökonomischen, ökologischen und baurechtlichen Aspekten abgewogen werden. Das Treppenhaus ist aus Brandschutzgründen in Beton gefertigt; Jomini Zimmermann wollen dieses in zukünftigen Projekten durch ein mit Lehmplatten verkleidetes Treppenhaus in Holz ersetzen.

Gedämmt wurde statt mit der favorisierten Schafwolle mit der preisgünstigeren Steinwolle. Diese wird bei hohen Temperaturen hergestellt und hat daher ein hohes Treibhauspotenzial. Sie kann allerdings (wiederum bei hohen Temperaturen) eingeschmolzen und zu neuer Steinwolle verarbeitet werden. Der Anhydritboden hat ebenfalls einen grossen Fussabdruck, wurde aber ausgewählt, da er als kostengünstiges Bauteil gleichzeitig den Trittschall löst, die Fussbodenheizung aufnimmt und den Bodenbelag bildet.

Summa summarum erzeugt die Vielfalt der Baustoffe, die Lebhaftigkeit der Oberflächen und die Schönheit der naturbelassenen Materialien einen Reichtum an sinnlichen Eindrücken – nicht Verzicht und Askese, wie es dem nachhaltigen Bauen häufig nachgesagt wird, sondern Materialhedonismus.

Mehrgenerationenhaus, Altendorf SZ

Bauherrschaft

PrivatBauherrenvertretung

Thiesen & Wolf, ZürichArchitektur

Jomini Zimmermann Architekt:innen, ZürichHolztragkonstruktion

IHT Ingenieurbüro für Holz und Technik, Schaffhausen/ ZürichHolzbau

Artho Holz- und Elementbau, St. GallenkappelBaustatik

Meichtry & Widmer, ZürichBauphysik

Gartenmann Engineering, ZürichPhotovoltaik

Iontec, RichterswilFertigstellung

2024Kosten (BKP2)

2.25 Mio. Fr.Volumen (SIA 416)

2284 m3Grundfläche (SIA 416)

770 m2