Die Rückkehr des Einfachen

Giardini und Città: Länderpavillons

Rund fünf Dutzend Länderpavillons gibt es an der Biennale zu sehen – die meisten lohnen den Besuch. Auffällig ist, wie viele Beiträge sich existenziellen Problemen widmen: ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber mit treffenden Ideen und unkonventionellen Lösungsvorschlägen. Eine kleine Auswahl.

Weil das Motto der Hauptausstellung – und somit der ganzen Biennale – in der Regel erst zu einem Zeitpunkt bekannt gegeben wird, wenn die Themen der Länderpavillons bereits feststehen, gehen nicht alle nationalen Ausstellungen darauf ein. Dennoch fällt auf, dass dieses Jahr viele Pavillons jenen Fragen gewidmet sind, um die auch die Hauptausstellung kreist: die Aktionsmöglichkeiten von Architektinnen und Architekten jenseits ästhetischer Themen. Armut, prekäre Lebensverhältnisse, Krieg, Ausbeutung, Leben auf der Flucht, Migration, Krankheit und Entfremdung scheinen die Architekturschaffenden zunehmend zu beschäftigen, und das kommt in vielen Pavillons zur Sprache.

Die Vielfalt der Ansätze und die zum Teil brillanten Inszenierungen sind erfreulich und lassen – trotz der thematisierten Missstände – ein hoffnungsvolles Gefühl zurück. Daneben gibt es wie jedes Jahr eine Reihe von Pavillons, die mit einer unerwarteten, zuweilen eher zufällig anmutenden Schau überraschen. Und schliesslich sind – weniger überraschend – die Selbstdarstellungen diverser Diktaturen zu sehen, die in ihrer Selbstverherrlichung amüsant wirken würden, wären sie nicht so todernst gemeint.

Finnland: soziale Integration

Ein Absperrband in den finnischen Nationalfarben begrüsst die Besucher im Türrahmen, um darauf hinzuweisen, dass man eine Grenze überschreitet und finnisches Hoheitsgebiet betritt. Die Ausstellung ist der Flüchtlingskrise und den Antworten seitens der Architektur gewidmet. Dokumentiert werden die Ergebnisse eines Architekturwettbewerbs, bei dem Immigrantenunterkünfte konzipiert werden sollten. Es ging um die Schaffung eines neuen Zuhauses, das die Integration der Neuankömmlinge erleichtert. Die Strategien reichen von Umnutzungen über Infrastrukturen zur Verteilung bestehenden Wohnraums bis hin zur Schaffung temporärer Wohneinheiten. Immer im Fokus: die soziale Dimension der Integration, die über durchmischte Wohnformen erreicht werden soll. Die Ausstellung will einen Anstoss zu Diskussionen bieten: Mitreden kann jeder, direkt vor Ort oder online unter www.frombordertohome.fi

Irland: der Raum als Feind

Um die Installation «Losing Myself» zu verstehen, muss man sich ein wenig Zeit nehmen. Dann aber erfährt man mehr über die räumliche Wahrnehmung von Alzheimerkranken als nach der Lektüre von manchem Wälzer: am eigenen Leib nämlich. Während man sich auf die Pläne für ein Heim konzentriert, die auf den Boden projiziert werden, verändern sich das Licht und die Geräusche schleichend. Auf einmal wirkt Kindergelächter bedrohlich, Kirchenglocken lassen einen taumeln, und die Sicht scheint sich zu trüben. Man erahnt, wie unerträglich es für die vielen dementen Menschen in unserer alternden Gesellschaft sein muss, sich im Raum zu orientieren – und wie anspruchsvoll die architektonische Aufgabe ist, ihnen dennoch adäquate Lebensräume zur Verfügung zu stellen. Eine Lektion in Demut und eine sinnliche Bereicherung zugleich.

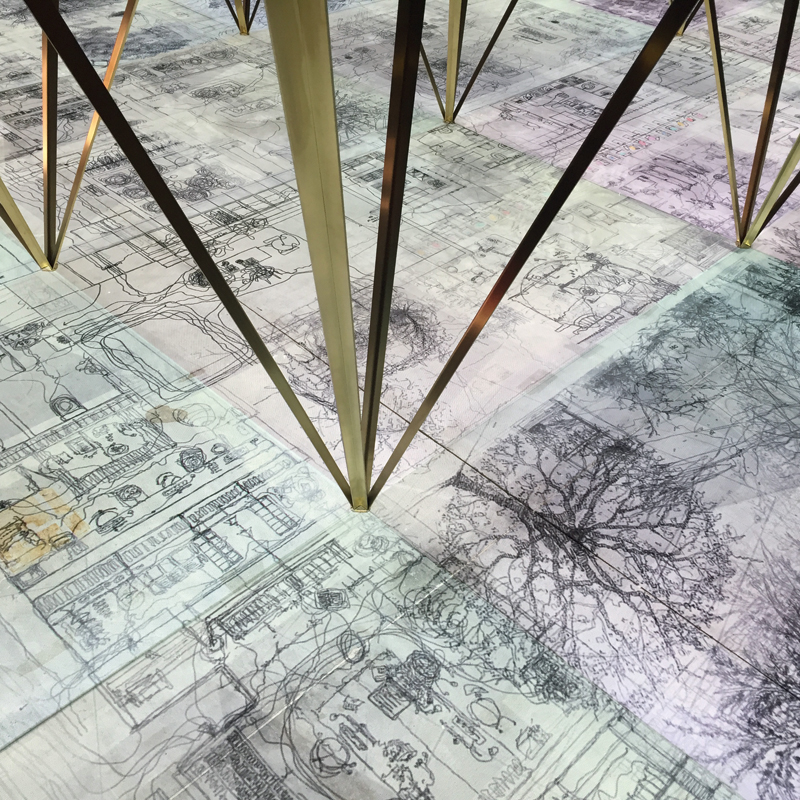

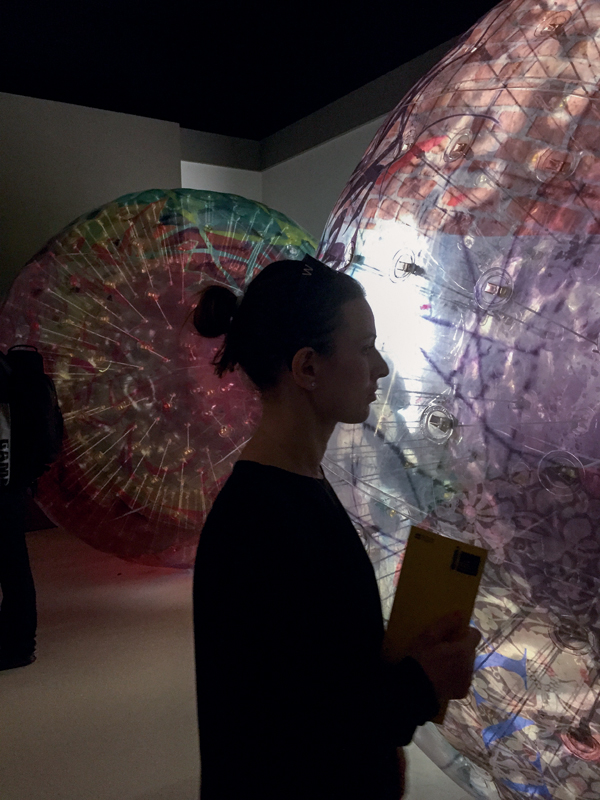

Grossbritannien: suffizient bis ins Letzte

Die Ausstellung thematisiert die hohen Wohnpreise in London und reflektiert neue Wohnkonzepte. Unter dem Titel «Home Economics» sind fünf Wohnmodelle zu sehen, die für unterschiedliche Nutzungsdauern optimiert und dem ökonomischen Existenzminimum der Bewohner angepasst wurden. Alle Projekte lassen britischen Humor erkennen und sind so klein, dass sie als 1 : 1-Modell im Pavillon Platz finden. Die erste Einheit ist eine aufblasbare Kugel, die für die Nutzung während weniger Tage gedacht ist: Alles, was man benötigt, um sich zu Hause zu fühlen, ist ein Wi-Fi-Anschluss.

Für mehrere Monate genügt eine Holzbox mit Hochbett, Waschbecken und Toilette. Auch das etwas grössere Eigenheim für Jahre erinnert an die Grundausstattung einer Gefängniszelle. Zur Nutzung über Dekaden wird eine Reihe funktionsloser Räumen für maximale Flexibilität vorgeschlagen. Für einige Stunden sind Orte zur Nutzung für mehrere Personen angedacht, ganz nach dem Motto «Own nothing, share everything». Die Ausstellung bietet auf kleiner Fläche jede Menge Raum für Diskussionen und zeigt in überspitzter Form, was passiert, wenn das Thema Suffizienz zu Ende gedacht wird.

Rumänien: selbst- und ferngesteuert

Aus unterschiedlichen Positionen – als distanzierte Beobachter oder mitten in den Installationen – können die Besucher sechs mechanische Automaten mit stereotyp anmutenden Holzpuppen steuern. Die Frage des Kurators, ob unsere aktive, willentliche Partizipation am Weltgeschehen nur eine Illusion sei, bleibt offen. Als Alternative zum Selfie, wie von den Ausstellungsmachern vorgeschlagen, eignet sich die rumänische Ausstellung ausgezeichnet – an kaum einem anderen Ort werden so viele Fotos von Besuchern mit den Installationen gemacht.

Niederlande: Blau steht für Frieden

An hunderten von Orten weltweit sind UNO-Friedenstruppen stationiert. Die Blauhelme sollen die Lebensbedingungen der dortigen Menschen verbessern, doch die Architektur ihrer Camps lässt wenig davon erahnen und trägt kaum dazu bei. Die Architektin und Kuratorin Malkit Shoshan präsentiert ein Gegenmodell: Camp Castor in Mali – hier ist die UNO im Einsatz, und die Niederlande versuchen dabei, die Basis nicht als Festung, sondern als Katalysator für die lokale Entwicklung zu gestalten. In geisterhaft blaues Licht getaucht, zeigt die Ausstellung Chancen und Herausforderungen im Land der Tuareg, die wegen ihrer indigofarbenen Kleider auch «blue men» genannt werden.

Japan: zwischen Ding und Mensch

Die japanische Gesellschaft befindet sich an einem Wendepunkt: Arbeitslose Jugendliche und wachsende Armut gehören nach dem wirtschaftlichen Wohlstand heute zum Alltag. Die Kuratoren fragen danach, wie sich die Architektur den neuen Verhältnissen anpassen wird. Die ausgestellten Arbeiten sind aber nicht der Architektur selber gewidmet, sondern den Verbindungen der Dinge zu den Menschen und umgekehrt. In der buddhistischen Kultur prägt der Begriff «En» diesen Sachverhalt. Es werden verschiedene Aspekte von «En» untersucht – das, so die Kuratoren,

das Potenzial in sich birgt, die Schwierigkeiten der kommenden Zeiten zu überbrücken.

Polen: von Fairness keine Spur

Sind faire Arbeitsbedingungen auf einer Grossbaustelle eine Ausnahme? Während die Besucher im polnischen Pavillon auf Baugerüsten sitzen, erzählen Bauarbeiter im Film über ihren Arbeitsalltag. Im zweiten Teil der Ausstellung führen Grafiken an den Wänden vor Augen, wie viele Schwarzarbeiter es gibt, wie viele unbezahlte Überstunden geleistet werden und welche anderen Missbräuche Planende und Arbeiter erdulden müssen. Widersprüche offenbaren sich zwischen dem Bild einer sich entwickelnden Gesellschaft und dem individuellen Schicksal. Im Gegensatz zu «Fair Trade» bei Konsumprodukten ist «Fair Work» auf Baustellen kein Thema – und das nicht nur in Polen.

Spanien: Qualität des Unvollendeten

In Spanien ist vieles, das während der Hochkonjunktur gebaut wurde, nie fertig geworden. Überall gibt es moderne Bauruinen. Im Gegensatz dazu steht das von den Architekturmedien vermittelte Bild eines baulichen Endzustands, der sich scheinbar nicht mehr wandelt. Die Ausstellung führt vor Augen, wie wichtig das Konzept des Unfertigen für die Architektur ist. Es lässt einen kontinuierlichen Prozess der Entwicklung zu und eine Tür offen zu Überraschendem, Unerwartetem und Ideen für zukünftige Erfindungen. Die Kuratoren Inaqui Carnicero und Carlos Quintans meinen, die Ökonomiekrise habe die Architektur in Spanien radikaler gemacht. Für ihren Beitrag wurden sie mit dem Goldenen Löwen 2016 ausgezeichnet.

Skandinavien: auf der Couch

Was ist die Essenz zeitgenössischer skandinavischer Architektur? Finnland, Norwegen und Schweden versuchen sich in ihrer Ausstellung «In Therapy» an einer Psychoanalyse. Aus 500 Projekten wurden neun ausgesucht und drei Kategorien zugeordnet: Projekte, die menschliche Grundbedürfnisse an Obdach, Gesundheit und Bildung erfüllen, die eine Zugehörigkeit ihrer Bewohner über öffentliche Räume und Begegnungsorte fördern und die die Werte der skandinavischen Gesellschaft ausdrücken. Im Pavillon darf man auf der sprichwörtlichen Couch Platz nehmen, und via Fernseher informieren Architekturtherapeuten über die Erkenntnisse.

Das prägnanteste Ausstellungsstück ist eine Holzpyramide, die bis unter das Dach des Pavillons reicht. Sie lädt zum Klettern oder Sitzen ein, ihr tieferer Sinn erschliesst sich jedoch nicht auf den ersten Blick: Sie soll die Maslow’sche Bedürfnispyramide darstellen, ein Entwicklungsmodell der Hierarchie menschlicher Bedürfnisse. So versteht sich die Ausstellung als Ausdruck einer Gesellschaft, die bereits die Spitze erreicht hat und es sich leisten kann, eine Architekturdiskussion in höheren Sphären zu führen.

Deutschland: Willkommen. Aber wie?

«Making Heimat» thematisiert die Frage, wie die Integration von Flüchtlingen und Migranten gelingen kann. Die Ausstellung zeigt Fotos von Bauprojekten, die aus Problemvierteln Orte der Toleranz machen. So wird die hessische Stadt Offenbach mit einem Anteil von über 50 % an Personen mit Migrationshintergrund als Vorbild für Integration präsentiert. Eine Fotoserie über Bewohner der Stadt dokumentiert die vielfältigen individuellen Lebenswege. Der Grundtenor der Ausstellung bleibt trotz Flüchtlingskrise optimistisch, das Fazit ist nicht neu: Heimat ist da, wo man sich zu Hause fühlt; wichtig für die Integration sind Bildung, Sprachkenntnisse, berufliche und familiäre Perspektiven, Offenheit sowie der Wille, sich mit der neuen Heimat zu identifizieren. Auch der Pavillon zeigt sich passend zum Thema ungewohnt zugänglich: Vier Durchbrüche durch die Aussenwände laden dazu ein, über Deutschland als offenes Einwanderungsland nachzudenken.

Uruguay: Krisenarchitektur

Die mit einfachen Mitteln realisierte Ausstellung «Reboot» thematisiert Architektur in Extremsituationen. Denn nur in einer solchen werde Kreativität von voreingenommenen baulichen Erfahrungen frei, sagt Kurator Marcello Danza. Ein Loch im Pavillonboden, aus dem die Erde ausgehoben wurde, erinnert an eine Gruppe des Liberacion Nacional Tupamaros, die Ende der 1960er-Jahre mitten in Montevideo im Untergrund ein Raumsystem baute, das versteckt neben dem offiziellen existierte. Eine andere Installation erinnert an das «Wunder der Anden» von 1972, als einige Passagiere nach einem Flugzeugabsturz monatelang im ewigen Eis des Hochgebirges überleben.

Ungarn: Planungsprozess umgekehrt

Junge Architekten in der Stadt Eger, im Norden Ungarns, setzten ein Projekt fast ohne Geld um. Sie baten die Behörden um einen Bau, den niemand haben wollte, und erhielten das 15-jährige Nutzungsrecht eines Hauses in einem Park. Bedingung war, dass der Umbau eine Wertsteigerung zur Folge hatte. Die Architekten kehrten den üblichen Planungsprozess um: Zuerst klärten sie ab, welche Materialien sie von Sponsoren erhalten konnten und was es aus der Umgebung zu rezyklieren gab. Erst dann entwarfen sie den Umbau. Studierende aus einem Polytechnikum halfen bei der Ausführung, die als kollektive Aktivität ins Zentrum rückte. Das Netzwerk, das dabei entstand, ist neben den Wohnräumen für die Architekten die wichtigste Komponente des Projekts.