«Die Grenze als bewohntes Territorium»

Architekturbiennale 2021 | Schweizer Pavillon

Mounir Ayoub und Vanessa Lacaille vom Laboratoire d’Architecture gestalteten mit ihrem Projekt «oræ – Experiences on the Border» den Schweizer Pavillon für die Architekturbiennale. Sie und ihr Team erforschten die Grenze als Raum. Anlässlich zweier Touren um die Schweiz fertigten sie in partizipativen Verfahren mit Bewohnerinnen und Bewohnern an der Grenze Modelle an, zeichneten Filme auf und veranstalteten Workshops.

TEC21: Herr Ayoub, Frau Lacaille, Ihr Projekt wurde im März 2019 von der Pro Helvetia für den Pavillon der Biennale ausgewählt. Weshalb haben Sie das Thema Grenze gewählt?

Mounir Ayoub: Die vorgeschlagene Idee kam aus unserem beruflichen Werdegang. Als wir um die Jahrtausendwende das Studium abschlossen, drehten sich die Architekturdebatten der vorherigen Generation stark um die Frage der Metropolen. Die Architekten arbeiteten viel im städtischen Umfeld mit einem reichen theoretischen Korpus, einer Geschichte usw. Aber sie hatten wenig oder kein Interesse an dem, was am Stadtrand lag. Als wir anfingen zu arbeiten, beschlossen wir, uns mit diesen weniger beachteten Gebieten zu befassen.

Wir suchten nach Orten, an denen Architekten wieder eine politische Rolle übernehmen können. Die Grenze ist ein gutes Beispiel für Fragestellungen um den Rand. Wir hatten beobachtet, dass sich viele der grossen politischen Fragen zu Beginn dieses Jahrhunderts an den Grenzen von Nationalstaaten abspielten. In den letzten zwei Jahrzehnten zeigten die Revolutionen in der arabischen Welt, der Brexit, die Migrationskrisen, Trump mit der Grenzmauer zu Mexiko und nun die Pandemie, in welchem Ausmass Grenzen zum Terrain für das Verständnis zeitgenössischer politischer Themen geworden sind. Wenn die globalen Metropolen der Lieblingsschauplatz des 20. Jahrhunderts waren, so sind es heute die Grenzen, die das Labor für die Beobachtung, das Verständnis und das Handeln der territorialen Phänomene des 21. Jahrhunderts bilden.

Vanessa Lacaille: Wir haben beide das Glück, aus Kulturen zu kommen, die Grenzen anders wahrnehmen. Wir arbeiteten an Projekten auf der Insel La Réunion und in Tunesien mit. Das sind kulturelle Universen, in denen die Vorstellungen von Grenzen völlig anders aussehen, als wir sie in Europa und erst recht in der Schweiz haben. Im Alltag sind sie für die Menschen, die dort leben, oft einschneidender. Darüber hinaus sind sie auch mentale Universen, in denen das Bild der Grenzen weniger mit der Logik der territorialen Exklusivität verbunden ist. Natürlich gibt es Grenzen, aber sie ermöglichen es, Räume und Menschen zu verbinden, statt sie zu trennen. Die Grenze als eine Linie, die territoriale Exklusivität abgrenzt, ist sehr im modernen westlichen Denken verankert. Und sie bedingt unsere Wahrnehmung von kollektivem Raum und Territorium. Das ist zutiefst eine Frage der Architektur.

Als Pro Helvetia den Wettbewerb für die Ausstellung des Schweizer Pavillons lancierte, schlugen wir vor, an der Grenze zu arbeiten. Die Wahl war für uns naheliegend.

Auf Ihrer ersten Tour haben Sie mit Anwohnern und Grenzgängern zusammengearbeitet, Hunderte Stunden Videomaterial aufgenommen und dazu mit den Leuten etwa 50 Modelle von Grenzregionen angefertigt. Wie sind Sie vorgegangen?

Ayoub: Wir sagen oft, dass wir das erste Jahr damit verbracht haben, den Bewohnern zuzuhören, ohne Anspruch auf ein Ergebnis. Wir haben ihnen nur eine einfache und bewusst weit gefasste Frage gestellt: Welcher Raum bildet die Grenze? Damit wollten wir sie nach der physischen, aber auch nach der empfundenen Realität ihres alltäglichen Umfelds befragen. Also haben wir uns mit einem Filmemacher und einem Bildhauer zusammengetan und zwei Jahre lang Menschen getroffen, die an der Schweizer Grenze und in den fünf angrenzenden Ländern leben.

Weitere lesenswerte Beiträge zur Architekturbiennale Venedig finden Sie in unserem digitalen Dossier

Wir begannen die Arbeit in der Nähe von Genf, an einer Brücke, die über die Rhône führt, indem wir ein Ehepaar mit Kindern, das in Frankreich lebt und in der Schweiz arbeitet, baten, seine täglichen Erfahrungen mit der Grenze zu beschreiben. Es schilderte uns einen paradoxen Ort mit mehreren verflochtenen administrativen, sozialen und imaginären Grenzen. Es beschrieb komplexe Übergänge und Brüche. Dann luden wir das Ehepaar ein, ein Modell dieser Region zu erstellen und uns zu den Orten zu führen, die es modelliert hatte. Alles wurde gefilmt. Wir haben dann das Experiment national fortgesetzt. Nach und nach wurde das Projekt zu einer Art kollaborativem, multidisziplinärem Labor der Grenze.

Was waren die wichtigsten Schlussfolgerungen dieser ersten Tour?

Lacaille: Was wir von den Bewohnern auf dieser grossen Tournee gelernt haben, ist, dass die Menschen, die an der Grenze leben, in einzigartiger Weise in ihrem Umfeld wahrgenommen werden und manchmal den einschneidendsten Aspekten bezüglich Globalisierung und Unterwerfung des Individuums ausgeliefert sind. Den Grenzbewohnern fehlt ein eigenes kollektives Narrativ. Für uns wurde es grundlegend, die Grenze als ein bewohntes Territorium zu betrachten. Dies ist vielleicht der wichtigste Punkt des Projekts.

Die Modelle sind wie innere Bilder, eine fast traumhafte, persönliche Landschaft des Autors. Wie haben Sie sie in das Gesamtprojekt integriert, das auch sachliche, wissenschaftliche Seiten hat?

Lacaille: Die Bewohner wählten den Ort für das Modell, den Massstab und den Detaillierungsgrad selbst aus. Da die Ziele nicht a priori festgelegt wurden, waren auch keine Ergebnisse vorgegeben. Jede Diskussion, jeder Besuch und jedes Modell war einzigartig. Der Kontrast zwischen dem Gebiet im Modell und dem «echten» Gebiet ist frappant. Die Modelle, obwohl sie stark mit dem realen Territorium verbunden sind, sind mehr als eine Reproduktion. Da das Reale aber nur ein Teil des Imaginären ist, kann man sie nicht darauf reduzieren.

Die Modelle sind dreidimensionale Diagramme, die die Beziehungen beschreiben zwischen Mensch und dem Raum, in dem er lebt. So stellt jedes das Territorium infrage, geht darüber hinaus und funktioniert als autonome, realitätskritische Darstellung. Entfernungen ersetzen Dimensionen; die Beziehung zu den Dingen rückt an die Stelle der Dinge selbst. Die Modelle werden zu ausgezeichneten Vermessungsinstrumenten. Sie repräsentieren den existierenden Ort und geben zugleich eine Idee der Zukunft – repräsentieren also die Realität und weisen ebenso auf die Entwicklung hin.

Lesen Sie auch:

Interview mit Céline Guibat, ehemalige Präsidentin der Pro-Helvetia-Jury für den Schweizer Pavillon

Ayoub: Nach siebenmonatiger Tour begann ein langer Prozess der Vermessung – die zeichnerische Wiedergabe des Gesammelten, des Sichtbaren, aber auch das Hervorheben des Verborgenen und Unsichtbaren darin. Jede Diskussion wurde transkribiert und übersetzt, die Bilder gesichtet, ausgewählt und bearbeitet, die Modelle vermessen und geortet. Formen, Texturen, Farben und Schriften wurden in Zeichnungen wiedergegeben. Allmählich bildete sich ein formales Lexikon heraus, das Realität und Imagination vermischt.

In dieser Sprache bauten wir ein grosses kollektives Modell auf und konnten eine neue Kartografie ablesen, die ebenso das Territorium repräsentiert, wie sie deren Entwicklung umfasst. Vor unseren Augen erschien keine Ordnung, sondern eine offene Landschaft. Die Bände, Bilder und Worte zeichnen eine Art mundus imaginalis1 aus Grenzfragmenten ab. Sie bilden eine Vielzahl von Objekten und einzelnen Diskursen, die, nebeneinandergestellt, gemeinsam einen grenzenlosen, fragmentarischen, unvollendeten Teppich skizzieren. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, aber immer wieder einen Neuansatz. An der Grenze ist die Beziehung zu den Dingen wichtiger als die Dinge selbst.

Anfang 2020 änderte sich die Weltlage durch das Corona-Virus dramatisch, und in der Folge wurde auch die Biennale verschoben. Wann haben Sie das erweiterte Potenzial Ihres Projekts erkannt, und wie haben Sie es angepasst?

Ayoub: Pro Helvetia wählt das Projekt des Schweizer Pavillons aus, bevor der Hauptkurator der Biennale ernannt wird. Vor mehr als zwei Jahren, als wir mit der Arbeit am Projekt begonnen haben, dachten wir nicht, dass das Thema der Grenze im Rampenlicht stehen würde. Bis vor Kurzem dachte niemand an eine plötzliche Grenzschliessung. Aber ich bin der Meinung, dass viele der politischen Krisen, die wir seit Beginn des Jahrhunderts erlebten, die Grenzen tiefgreifend umgestaltet haben. Man braucht nur an die Ränder der Nationalstaaten zu gehen, um das zu sehen. Die Gewalt, die diese Transformationen begleitete, war lange Zeit den Ländern des Südens vorbehalten. Sie taucht nun im Herzen Europas auf. Die Pushbacks an den Toren des Kontinents sind das jüngste beklagenswerte Beispiel.

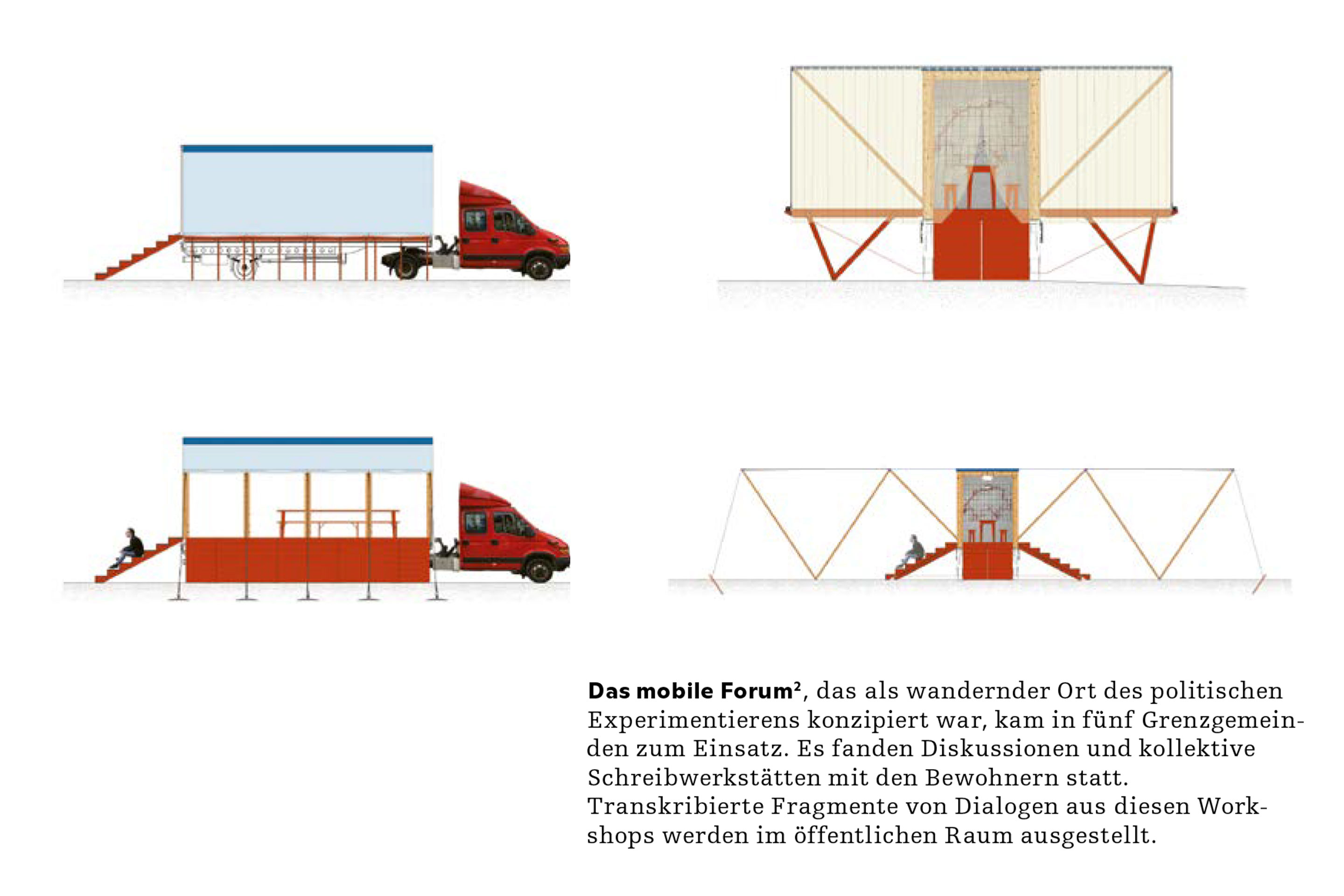

Lacaille: Mit dem Beginn der Pandemie waren die Grenzen plötzlich ein brisantes Thema. Die Geschichten, die wir gesammelt hatten, bekamen eine neue Bedeutung. Sie spiegelten nicht mehr nur persönliche Erfahrungen in einem bestimmten Gebiet wider, sondern wurden zu wertvollen Zeugnissen über sich verändernde Orte. Während die Pandemie eine starke eingeschränkte Freiheit und verschärfte Sicherheitsvorkehrungen an den Grenzen zur Folge hatte, beschlossen wir, das Projekt mit einer zweiten Tour fortzusetzen. Wir haben unseren Lkw in ein reisendes Forum verwandelt,2 ihn als einen nomadischen Raum konzipiert, leicht, fröhlich und offen.

Wir reisten in fünf Grenzgemeinden und setzten ihn im öffentlichen Raum ein, um mit den Bewohnern, die an der ersten Phase des Projekts teilgenommen hatten, zu diskutieren und Schreibwerkstätten anzubieten. Dieses Forum wurde ein Ort, um über die Grenze – eine öffentliche Sache – zu debattieren. Nach und nach nahm eine kollektive Intelligenz, eine res publica, Gestalt an. Was am Rand stand, wurde zum Anfang. Dieser Teil des Projekts ist grundlegend, weil er den Prozess im Feld verankert, so nah wie möglich an den Bewohnern. Es ist ein Moment, in dem Architektur zu einer politischen Erfahrung wird.

Hörtipp: Die ersten Eindrücke der Architekturbiennale 2021 von Marc Frochaux, Chefredaktor TRACÉS im Interview mit SRF

Hat diese Erfahrung Ihr persönliches Bild von der Schweizer Grenze und von Grenzen im Allgemeinen verändert? Wie sehen Sie die Welt in zehn Jahren?

Ayoub: Vielleicht liegt die Antwort im Titel des Projekts. oræ ist der Plural des lateinischen ora. Eine Abwandlung des Worts «Grenze», es bedeutet das «Ende», den «Rand» von Dingen, und im übertragenen Sinn auch der «Anfang» von etwas. oræ bezieht sich auch auf eine «Region»: ein bewohntes Gebiet.3

Lacaille: Indem wir die Grenze als ein bewohntes Territorium darstellen, laden wir zu einem veränderten Blick ein. Zunächst betrachten wir die Grenze als einen Ort, mit seinen Herausforderungen und seiner Komplexität. Diejenigen, die dort leben, können ihre eigene kollektive Geschichte erzählen. Indem das Projekt Lehren aus der Grenze zieht, wird es zu einem aufschlussreichen Werkzeug, um aktuelle territoriale Fragen zu erkennen und zu verstehen und um die zeitgenössische Welt von ihren Rändern aus zu untersuchen. Schliesslich sollten wir aufhören, die Grenzen als Orte zu sehen, die Identitäten gegeneinander abgrenzen. Vielmehr sollten wir sie als ein verbindendes und passierbares Territorium betrachten, das die Entfaltung der Andersartigkeit durch Unterschiedlichkeit ermöglicht. Das haben uns seine Bewohner gelehrt.

Anmerkungen

1 Aus dem Arabischen âlam al-mithâl und auf Französisch übersetzt «monde imaginal».

2 Das mobile Forum wurde in Zusammenarbeit mit Studierenden der Berner Fachhochschule entwickelt. Professor William Fuhrer, assistiert von Jürg Bührer, leitete die pädagogische Übung und die Konzeption und Umsetzung des Projekts.

3 Definition entnommen aus den lateinisch-französischen Wörterbüchern Gaffiot, S. 1088–1090, und Lebaigue, S. 869.