Mitten im Leben

Neubau Wohn-, Alters- und Pflegezentrum irides der Stiftung Blindenheim Basel

Zentral, inklusiv, zukunftsweisend: Ein Ersatzbau des Architekturbüros Esch Sintzel bietet speziell Menschen mit Sehbeeinträchtigungen eine neue Heimat. Architektur, Innenarchitektur und die Inneneinrichtung von Frédéric Dedelley verfolgen den Gedanken der Gestaltung für alle.

Fehlende Kontraste, schlechte Beleuchtung, mangelhafte Orientierungssysteme: Menschen mit Sehbeeinträchtigungen stehen in ihrem Alltag oft vor Hürden. Sie können visuelle Hinweise wie Wegweiser, Treppen oder Türen nur eingeschränkt wahrnehmen, was die Orientierung in Gebäuden erheblich erschwert. Sehbehinderte und blinde Menschen sind daher auf alternative Orientierungshilfen und Strategien angewiesen, um sich sicher und selbstständig in Gebäuden zu bewegen.

Das neue Gebäude der Stiftung Blindenheim Basel wurde genau mit diesem Gedanken im Hinterkopf entworfen. Das Bestandsgebäude von 1975 entsprach nicht mehr den Anforderungen, die heute an selbstbestimmtes Leben, Arbeiten und Wohnen gestellt werden.

Seit Frühling 2024 finden nun rund 100 Menschen mit unterschiedlichen Begleit-, Pflege- und Betreuungsbedürfnissen mitten in Basel ein Zuhause: Das neue Wohn-, Arbeits- und Pflegezentrum nicht an den Stadtrand zu verlegen, sondern seine zentrale Lage an der Kohlenberggasse beizubehalten, war ein bewusster Entscheid der Stiftung Blindenheim Basel. «Mit dem Projekt erweitern wir den Rahmen, der es betroffenen Menschen ermöglicht, sichtbar selbstbestimmt leben, arbeiten und wohnen zu können – und das weiterhin mitten in der Stadt», erklärt Martina Hilker, Mitglied der Geschäftsleitung bei irides.

Hindernisfreies Bauen

Der Auftrag für den Ersatzneubau in städtebaulich beengten Verhältnissen ging an das Zürcher Büro Esch Sintzel. «Eine Herausforderung für unser Büro», sagt Architekt Marco Rickenbacher. Schliesslich setzten sie zum ersten Mal einen Bau für sehbehinderte Menschen um.

In intensiven Gesprächen mit den künftigen Bewohnenden, Mitarbeitenden und Fachleuten für hindernisfreies Bauen entstand ein Gebäude, das sich in den Dienst des «Design for all» stellt, und damit die Autonomie von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen fördert. «Wir haben auch ein hölzernes Tastmodell der Anlage angefertigt, damit sich die sehbehinderten Menschen ein Bild ihres künftigen Zuhauses machen konnten», sagt Rickenbacher.

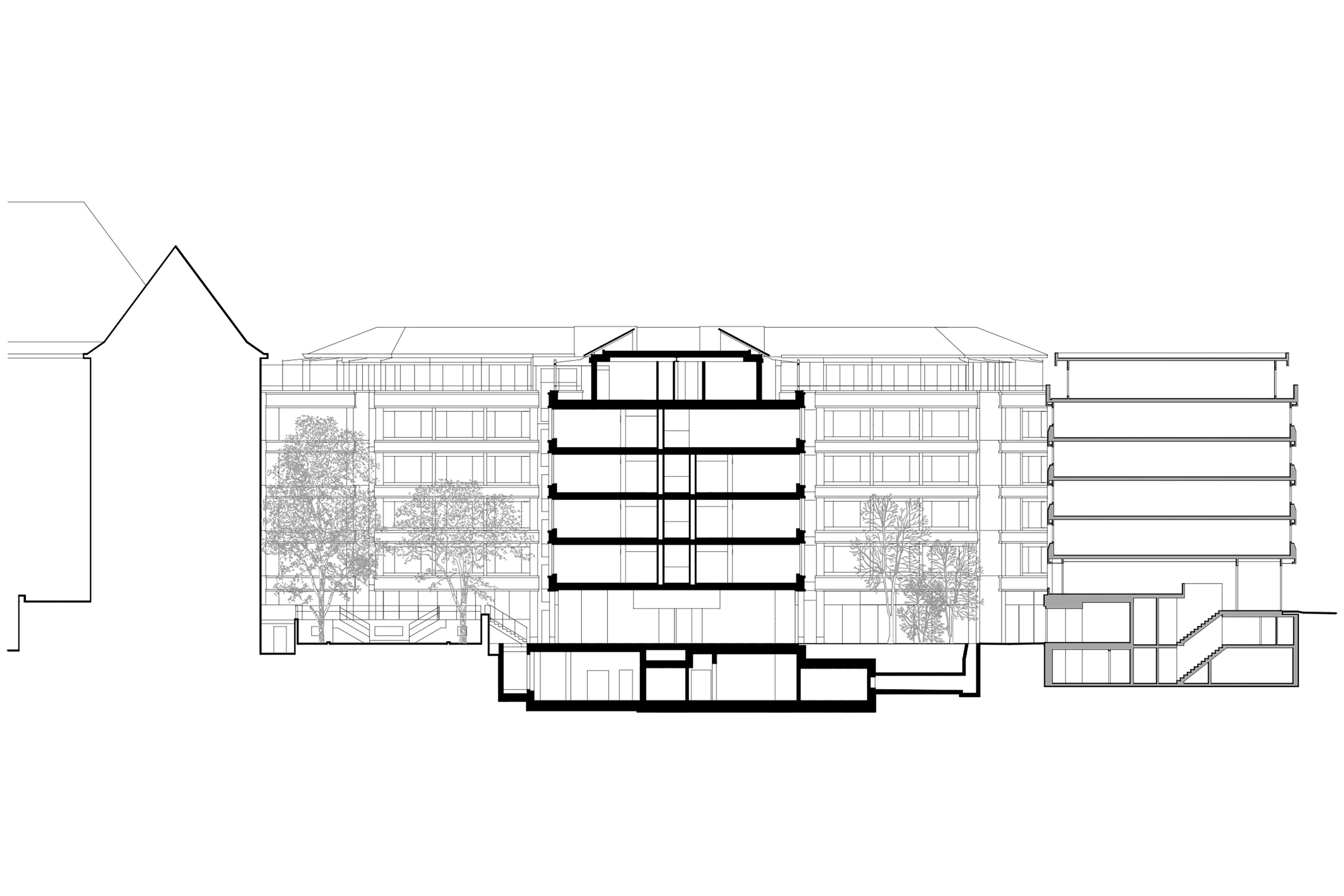

Die Architekten setzten auf Verdichtung. Der Neubau ist deutlich grösser als der ehemalige Bau an gleicher Stelle. Der Sichtbetonbau präsentiert sich am Kohlenberg selbstbewusst als fünfgeschossiger Riegel zwischen sehr nah stehenden Wohnhäusern und einem benachbarten Schulhaus, das – 1916 von Hans Bernoulli erbaut – respektvollen Abstand einfordert.

Im dreiflügeligen Gebäude orientieren sich zwei der Flügel zur Strasse hin, während der dritte mittig die Hofseite besetzt. Zwischen den Flügeln öffnen sich begrünte Höfe.

Im Erdgeschoss befinden sich ein Restaurant und ein Bistro, Nutzungen mit erhöhtem Publikumsaufkommen. Das Bistro ist dem Strassenraum zugewandt, das Restaurant aber dem gemeinschaftlichen Gartenhof. Hier treffen sich nicht nur Bewohnende und ihr Besuch, die Angebote richten sich explizit auch an die Quartierbevölkerung.

Im Attikageschoss befinden sich ein Open-Space-Büro für die Verwaltung, Personalräume, Aktivierungsräumlichkeiten und ein Pflegebad. Auf den übrigen vier Geschossen liegen Bereiche für Pflege, Betreuung und Begleitung. Der gemeinsame Wohn- und Essbereich eines jeden Stockwerks markiert – zusammen mit Stationsräumen – das Zentrum. Ein Mittelkorridor erschliesst jeweils die Zimmer.

Die offenen Grundrisse ermöglichen grosse Flexibilität, damit der Betrieb künftig auf Veränderungen reagieren kann. Das ist eine wesentliche Verbesserung zur unflexiblen Struktur des Bestandgebäudes.

Fokus auf Kontraste, Licht und Akustik

Alle Wege im Haus führen ans Tageslicht. Dies dient nicht nur der Bewohnerschaft, die teils dank Sehrest durchaus Hell und Dunkel unterscheiden kann und daher auf eine gute Lichtführung angewiesen ist.

«Gut geführtes Licht kommt allen Menschen im Haus zugute», sagt Marco Rickenbacher. «Überall dort, wo das Tageslicht am hellsten ist, liegen Orte besonderer Bedeutung: Gruppenräume, Gemeinschaftsbereiche und Treppenhäuser.» Gedämpft ist das Licht nur in den kurzen Korridoren – ganz bewusst im Sinne der Lichtdramaturgie.

Kontraste werden zur Orientierung eingesetzt: So heben sich die Lichtschalter schwarz von der weissen Wand ab und die dunkelroten Türen kontrastieren mit den weissen und graugrünen Wänden. Auch die Türgriffe in den Zimmern fallen farblich auf – so können Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung sie besser erkennen.

Treppen sind für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen eine besondere Herausforderung. Sie können Stolperfallen sein und zu Orientierungsproblemen führen. Umso wichtiger ist es, sie deutlich zu markieren. Ein helles Weiss an den Stufen macht auf den Übergang von Boden zu Treppe aufmerksam. Ein Messingring an den ergonomisch geformten Eichenhandläufen signalisiert den Bewohnenden, in welchem Stockwerk sie sich befinden.

Konzipiert für Menschen mit Beeinträchtigung, komfortabel für alle

Im Dienst der Barrierefreiheit steht auch die Konzeption des Tragwerks. Um einen möglichst stützenfreien und damit wandelbaren Innenraum zu schaffen, setzten die Architekten auf ein Zusammenspiel verschiedener Massnahmen. Die vorfabrizierten Betonelemente in den Fassaden fungieren als Unterzüge, die Geschossdecken sind für maximale Spannweiten ausgelegt.

So bleibt dort, wo die Deckenstärke statisch nicht notwendig ist, Raum für das Deckenrelief, das für die akustische Differenzierung sorgt, die für die Bewohnenden so wichtig ist. Denn blinde und sehbehinderte Menschen orientieren sich stark mit dem Gehör. So bestimmen die Betonakustikdecken den Klang und beleben und akzentuieren mit ihrem Rautenrelief – unter anderem eine Hommage an das Dach des Basler Münsters – auch optisch die Räume.

Dass sich der Neubau weniger als pflegeleichtes Heim versteht, denn als wohnlicher Ort, zeigt sich bereits im Erdgeschoss: Hinter dem Empfang und der mit komfortablen Sofas ausgestatteten Lobby lädt ein Bistro zum Verweilen ein. Sehbehinderte Menschen orientieren sich auf dem Weg dorthin an den Leitlinien mit goldfarbenen Messingnoppen.

Die Inneneinrichtung für Bistro und Haus verantwortete Frédéric Dedelley gemeinsam mit dem Möbelhersteller Girsberger. Für die Zimmer der Bewohnerschaft, für Restaurant und Bar sowie für die Gruppen-Esszimmer auf den Pflege-Etagen erarbeiteten Dedelley und Girsberger je eine eigene Möbellinie.

Massivholz ist bei allen Möbeln das Hauptmaterial. Es wird je nach Nutzung mit anderen Materialien ergänzt. Tisch, Stuhl, Ohrensessel, TV-Möbel und Kommode sind zurückhaltend gestaltet. «Holz fasst man gerne an, wenn die Formen gut in der Hand liegen», sagt der Designer. «Und noch mehr als sonst haben wir bei allen Materialien auf die Haptik geachtet und unfreundliche Ecken und Kanten vermieden.»

Da die Bewohnenden teils auf den Rollstuhl angewiesen sind, sind die Beine der Tische in den Gruppen-Esszimmern auf den Pflege-Etagen nicht nur sanft gerundet, sondern auch möglichst weit aussen montiert, um mehr Raum zu schaffen. Zudem sind die Tischplatten extrabreit, sodass sich eine Pflegeperson bequem dazusetzen kann. Hierfür wurden stapelbare Hocker konzipiert, die bei Bedarf schnell zur Hand sind.

Die Sitzmöbel sind teils gepolstert, sämtliche Sitzflächen sind mit einer Inkontinenz-Folie unterlegt, was den Unterhalt erleichtert. Die Vorhänge in den Zimmern halten sich zugunsten der Architektur zurück. Tags bieten transparente Vorhänge nötigen Blendschutz, nachts ermöglichen Blackout-Vorhänge die vollständige Verdunkelung.

Auch beim Innenraumkonzept wurde auf Hell-Dunkel-Kontraste geachtet: So steht ein Sessel mit dunklem Bezug beispielsweise vor einem weissen Möbel. Im Bistro tragen die runden Holztische messinggefasste Platten aus weissem Carrara-Marmor, die Stühle sind grünschwarz lackiert, das Sitzgeflecht bringt eine Kaffeehaus-Note in den Raum.

«Gebäude ohne jegliche Barrieren sind Gebäude für alle Menschen», erklärt Marco Rickenbacher. Das neue Wohn-, Alters und Pflegezentrum irides ist ein beispielhaftes Projekt dafür, wie hindernisfreies Bauen aussehen kann, wenn alle Akteure zusammenarbeiten. Gute Gestaltung ist Gestaltung für alle – das zeigt der Neubau aufs Schönste auf.

Wohn-, Alters- und Pflegezentrum «irides», Stiftung Blindenheim Basel

Meilensteine

Studienauftrag im selektiven Verfahren 2019 (1. Preis)

Planung 2020-2024

Rückbau: Mitte 2021

Bauzeit: 2022-2024

Bezug: Juni 2024

Bauherrschaft

Stiftung Blindenheim Basel, Basel

Architektur

Esch Sintzel GmbH, Zürich

(Aus Esch Sintzel Architekten sind 2024 zwei neue Büros hervorgegangen: Studio Sintzel und SERA – Studio Esch Rickenbacher Architektur)

Baumanagement, Bauleitung

Proplaning AG, Basel

Landschaftsarchitektur

Stauffer Rösch AG, Basel

Tragkonstruktion

DSP Ingenieure + Planer AG, Uster

Elektroplanung

Edeco AG, Aesch

HLKS-Planung

Bogenschütz AG, Basel

Gebäudeautomation

Abicht AG, Zug

Bauphysik

Durable Planung und Beratung GmbH, Zürich

Fassadenplanung

Christoph Etter, Basel

Akustik

Applied Acoustics GmbH, Gelterkinden

Lichtplanung

Michael Josef Heusi GmbH, Zürich

Signaletik

Integral Axel Steinberger GmbH, Zürich

BIM-Support

Kaulquappe AG, Zürich

Brandschutzplanung

Aegerter & Bosshardt AG, Basel

Gastroplanung

Planbar AG, Zürich

Geologie & Abbruch

Gruner AG, Basel

Türplanung & Sicherheit

Indora AG, Basel

Möblierung

Frédéric Dedelley, Zürich, mit Girsberger, Bützberg