«Es fehlt der Mut zur Dichte»

Seit bald zehn Jahren gilt für die Schweizer Raumplanung das Ziel der Innenentwicklung. Zersiedelung und Planung auf der grünen Wiese sind passé. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild. Wie also die Siedlungslandschaft Schweiz verdichten? TEC21 hat bei Sibylle Wälty,

Raumentwicklungswissenschaftlerin am ETH Wohnforum, nachgefragt.

TEC21: Frau Wälty, planen wir heute dicht genug?

Sibylle Wälty: Nein, die Raumplanung plant vor allem an jenen Orten nicht dicht genug, die sich für Innenentwicklungen eignen. Dadurch fördert sie nach wie vor eine Wohnraumüberproduktion auf dem Land und Wohnungsnot in den Städten.

Wie kommt das?

Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes 2013 haben wir beschlossen, dass wir nicht mehr in die Fläche wachsen wollen. Aber es besteht kein Konsens darüber, wo und wie wir den anhaltenden Flächenbedarf decken wollen – und sollen. Das haben wir nicht definiert! Und seither geht mehr oder weniger jede Gemeinde einzeln die Revision ihrer Bauzonen- und Nutzungsordnungen an, schraubt hier und da unkoordiniert an der Ausnützungsziffer (AZ).

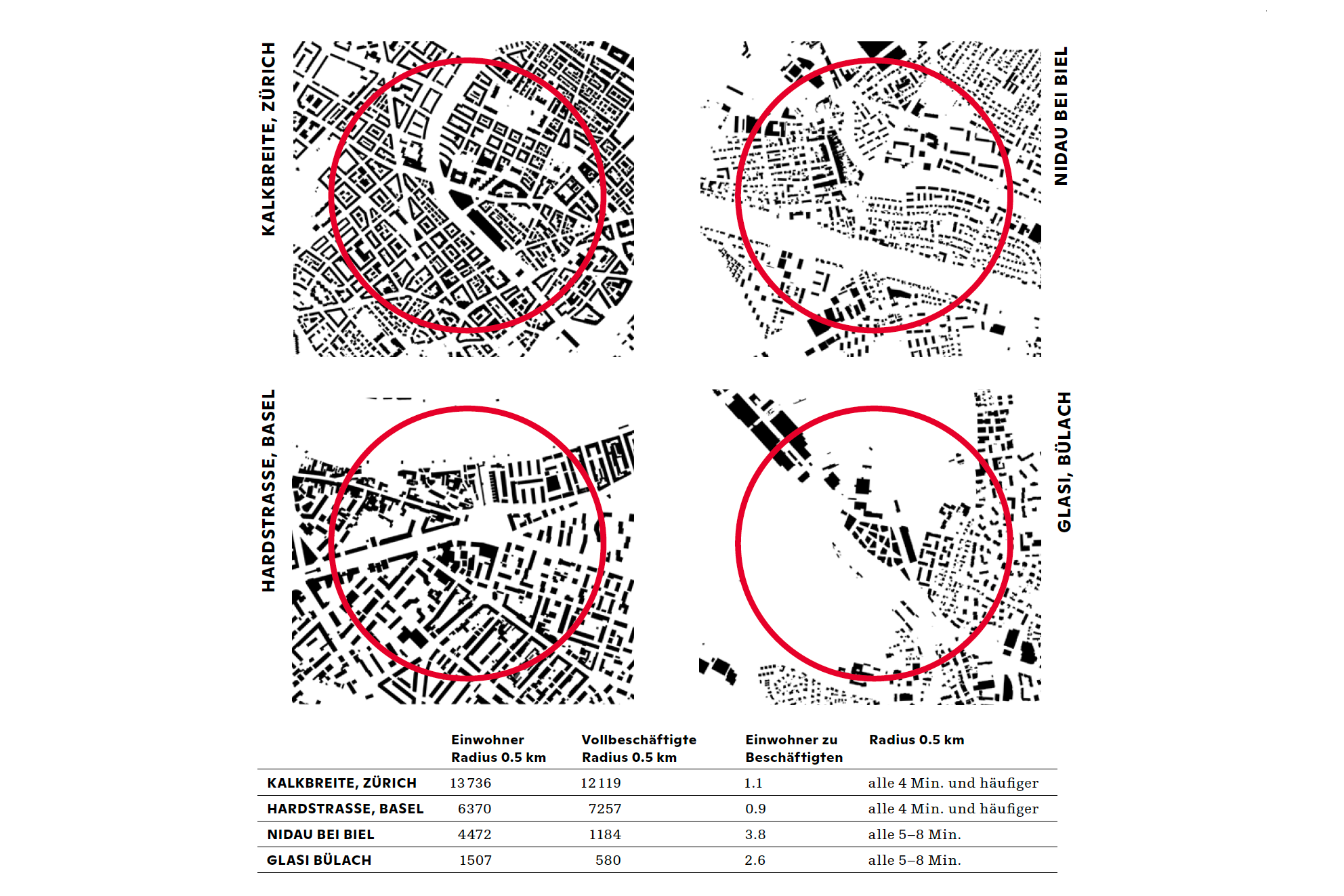

Was spricht gegen eine Erhöhung der AZ? Das ist ein Weg, den viele kleine Gemeinden einschlagen: Nidau bei Biel beispielsweise will in der bisherigen Zone 2 die Ausnützungsziffer von 0.6 bis 0.8 auf 1.2 erhöhen.

Es stellt sich die Frage, ob sich der Standort eignet. Wichtig sind erstens eine ausreichende bestehende Nutzungsdichte innerhalb eines Radius von 500 m und zweitens gute Anbindungen an den öffentlichen Verkehr. Um den Bahnhof Nidau wohnen heute knapp 5000 Menschen. Mit doppelt so vielen wäre man nah an einer 10-Minuten-Nachbarschaft. Der Alltagsbedarf läge in Gehdistanz. Ähnlich wie beim Brupbacherplatz in Zürich, um den Breitenrainplatz in Bern oder das Gundeldingerfeld in Basel.

Und wenn der Standort schlecht geeignet ist?

Ersetzt man an einer schlecht an den öV angebundenen Lage ein Einfamilienhaus durch ein Vierfamilienhaus, leben dort plötzlich viermal mehr Menschen mit viermal so vielen Autos, die irgendwo herumstehen oder Verkehr verursachen. Das ist der eigentliche Dichtestress: Stau, stockender Verkehr auf der Strasse und vollgestopfte Züge.

Ein Freund von mir nennt das «Popcorn-Verdichtung»: Alle kleinen Häuser ploppen auf. Wie schaffen wir denn Qualitäten bei der Innenentwicklung solcher Quartiere?

Die Vision der Innenentwicklung ist einfach: Wir müssen Nähe schaffen. Dafür braucht es aber mehr als ein Schrauben an der AZ. Man muss den Freiraum von Anfang an einplanen, Baulinien festlegen, den öffentlichen Raum gestalten und gemeinsam mit der Bevölkerung und den Eigentümern die Atmosphäre des Orts definieren. So könnten lebendige Siedlungsstrukturen mit ureigenem Charakter entstehen.

Was braucht es, um solch einen Prozess einzuleiten?

Es braucht Mut! Mut zur Verdichtung. Dabei müssen alle relevanten Interessen mit den betroffenen Stakeholdern ausgehandelt werden. Und alles muss in den eigentümerverbindlichen Nutzungsplänen geregelt werden, nicht erst in den Sondernutzungsplänen.

Wieso sind Sondernutzungspläne keine geeigneten Verdichtungsinstrumente?

Sie sichern zwar qualitative Ansprüche, doch wenn die zugrunde liegende Nutzungsdichte im Nutzungsplan zu tief ist – und das ist die Regel –, kann der Sondernutzungsplan sie nicht genug erhöhen. Alles andere wäre rechtlich unzulässig. Wir müssen die Nutzungspläne RPG-konform vollziehen und dürfen die Aufgaben nicht weiterhin an andere Planungsebenen delegieren.

Mehr zum Thema in TEC21 36/2022 «Nähe schaffen. Raumplanung zwischen Wunsch und Wirklichkeit».

Was ist mit dem Verhältnis von Wohnen zu Arbeiten?

Da haben wir ein krasses Missverhältnis, das wir den geltenden kantonalen Richt- und kommunalen Nutzungsplänen verdanken. Wir bräuchten dort mehr Einwohner, wo es heute viele Arbeitsplätze gibt. Nur so können die negativen Auswirkungen der Siedlungsplanung auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft eingedämmt werden.

Also keine Innenentwicklung überall?

Nein. In ländlichen Gebieten erhofft man sich durch mehr Wohnraum eine bessere Nachfrage und Versorgungssicherheit. Doch das funktioniert nicht. Es führt einzig zu einem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und dadurch zu mehr Verkehr.

Braucht es in Zeiten von Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum nicht sowohl mehr Wohnraum als auch mehr Arbeitsplätze?

Das Wachstum sollte im Gleichschritt geschehen, aber in wirtschaftlich prosperierenden Städten ist der Nachfragestau betreffend Wohnraum so gross, dass das Priorität hat. Zürich, Lausanne, Basel, Bern, aber auch Allschwil und andere kleinere Städte und Gemeinden schaffen vor allem Arbeitsplätze. Kurzfristig scheint das verlockend: Man hat Steuereinnahmen ohne Begleitkosten wie Schulraumausbau. Aber diese Rechnung geht mittelfristig nicht auf, es kommt zu einer Kettenreaktion. Entweder wohnen die neuen Beschäftigten woanders, oder sie verdrängen diejenigen, die bislang vor Ort wohnten, weil die sich nur noch Wohnungen ausserhalb leisten können. Denn die Nachfrage bestimmt auch beim Wohnraum den Preis. Und je peripherer man wohnt, umso eher nimmt man das Auto. Man wird also nicht immer freiwillig vom Fussgänger zum Autofahrer.

Also lösen wir mit der Innenentwicklung ein Verkehrsproblem?

Im Grunde geht es um Erreichbarkeit. Diese kann man auf zwei Arten verbessern: Entweder man investiert in Mobilität, also Geschwindigkeit und Distanz. Oder man investiert in Nutzungsdichte und -mix. In den letzten Jahrzehnten haben wir mit dem Infrastrukturausbau aktiv die Zersiedelung gefördert. Auch heute noch versuchen wir, mit dem öV-Ausbau die Siedlungsentwicklung in nachhaltige Bahnen zu lenken. Dabei ist es umgekehrt: Das Mobilitätsverhalten lässt sich über die Siedlungsstruktur steuern! Je höher die Nutzungsdichte und je besser der Nutzungsmix, umso mehr Wege werden zu Fuss und umso weniger mit dem Auto zurückgelegt.

Das entspricht dann auch einer «städtischen» Atmosphäre mit belebten Strassen und öffentlich genutztem Erdgeschoss, wie es Arealentwicklungen oft anstreben. Welche Faktoren entscheiden, ob eine Nachbarschaft belebt ist?

Es kommt auf die Umgebung an. Die Kalkbreite in Zürich hat eine andere Ausgangslage als die Glasi in Bülach oder ein Einfamilienhausquartier wie im Aargauer Zurzibiet mit geringer Dichte. Die Glasi beispielsweise weist eine hohe bauliche Dichte auf. Aber sie liegt am Siedlungsrand und ist nur 4.3 ha gross. In der Umgebung werden rund 50 % der Etappen mit dem Auto zurückgelegt, kein Drittel zu Fuss. Im Umkreis der Kalkbreite werden fast zwei Drittel der Wege zu Fuss gemacht, weniger als ein Fünftel mit dem Auto. Die Kalkbreite ist so belebt, weil die Umgebung belebt ist. Ob ein Buchladen 20 000 Menschen oder 2000 Menschen in Gehdistanz hat, ist entscheidend!

Wobei das Lädelisterben auch in den typischen Innenstädten beklagt wird.

Klar, der Strukturwandel kommt auch noch dazu. Aber schauen wir uns die Nachbarschaft um den Helvetiaplatz in Zürich an: Die rechnerische Dichte der Ausnützungsziffer ist praktisch gleich geblieben, aber gegenüber 1936 haben wir halb so viele Einwohner und doppelt so viele Vollbeschäftigte. Teilweise, weil Wohngebäude durch Bürogebäude ersetzt wurden, vor allem aber, weil der Wohnflächenkonsum pro Kopf stark zugenommen hat.

Der steigende Wohnflächenverbrauch wird also auch hier zum Problemfaktor.

Wenn wir dieselbe Nähe und typische Atmosphäre eines städtischen Blockrands des 19. Jahrhunderts wollen, müssen wir mit weniger Fläche auskommen. Oder zehn statt fünf Geschosse bauen, die Atmosphäre wäre dann aber eine andere.

Können wir die Belegungsdichte auch mit kompakten Grundrissen und Nutzungsflexibilität erhöhen?

Absolut! Wir brauchen kluge und flexible Grundrisse, mit denen sich Wohnungen vergrössern und verkleinern lassen, gemeinsam genutzte Satellitenzimmer für Homeoffice, Gästeübernachtung usw. – alles, was mehr Dichte innerhalb des Volumens schafft, geht in die richtige Richtung. Das allein wird zwar den heutigen Flächenkonsum nicht wettmachen. Aber vielleicht reichen dann sieben oder acht Geschosse, um gleich vielen Menschen Wohnraum zu bieten.

Was immer noch deutlich mehr ist, als heute zonenkonform ist, auch in den grossen Städten. Können wir den Anspruch der Innenentwicklung so überhaupt einlösen?

In Zürich haben wir seit Jahrzehnten eine Wohnmangellage, der Leerstand ist schon lang nahe null. Gleichzeitig ist der politische Fokus total auf dem Anteil der Kostenmiete statt auf den Rahmenbedingungen für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum. Das sehen wir auch in anderen Städten. Beim SBB-Areal Neugasse in Zürich hätte man mehr Wohnraum fordern können, es war beispielsweise weniger dicht geplant als die Glasi Bülach.

Entwicklungen treiben aber auch Bodenpreise und Mieten der Umgebung in die Höhe, an zentralen Lagen haben sich diese ja schon fast verselbstständigt. Alle klagen: die Investoren, die Nachbarschaft, die Politik. Was tun?

Der überproportionale Anstieg der Bodenpreise und Mieten ist die Folge des über Jahrzehnte aufgestauten Wohnraummangels und einer Raumplanung, die für Einsprachen anfällig ist und eine ausreichende Wohnnutzungsdichte verhindert. Bis diese aufgestaute Nachfrage nach Wohnraum erfüllt ist, muss die Bezahlbarkeit anderweitig sichergestellt werden, zum Beispiel über die Forderung nach einem Anteil Wohnungen in Kostenmiete. Aber vor allem muss mehr Wohnraum gefordert werden.

Wie könnte man denn mehr Wohnraum einfordern?

Man müsste die Arbeitsplatzentwicklung an die Wohnraumentwicklung koppeln. Wenn Google nach Zürich zieht oder Roche in Basel einen Turm baut, entstehen auf einen Schlag viele Arbeitsplätze, aber nicht annähernd ebenso viel Wohnraum für die Beschäftigten. Hinzu kommt, dass solche hochproduktiven Jobs über den Multiplikatoreffekt weitere Menschen anziehen, weil sie zusätzliche Jobs schaffen: von der Steuerberatung bis zur Maniküre.

Die ausführliche Version dieses Artikels ist erschienen in TEC21 36/2022 «Nähe schaffen». Jetzt bestellen!