Das Vordach schützt und produziert

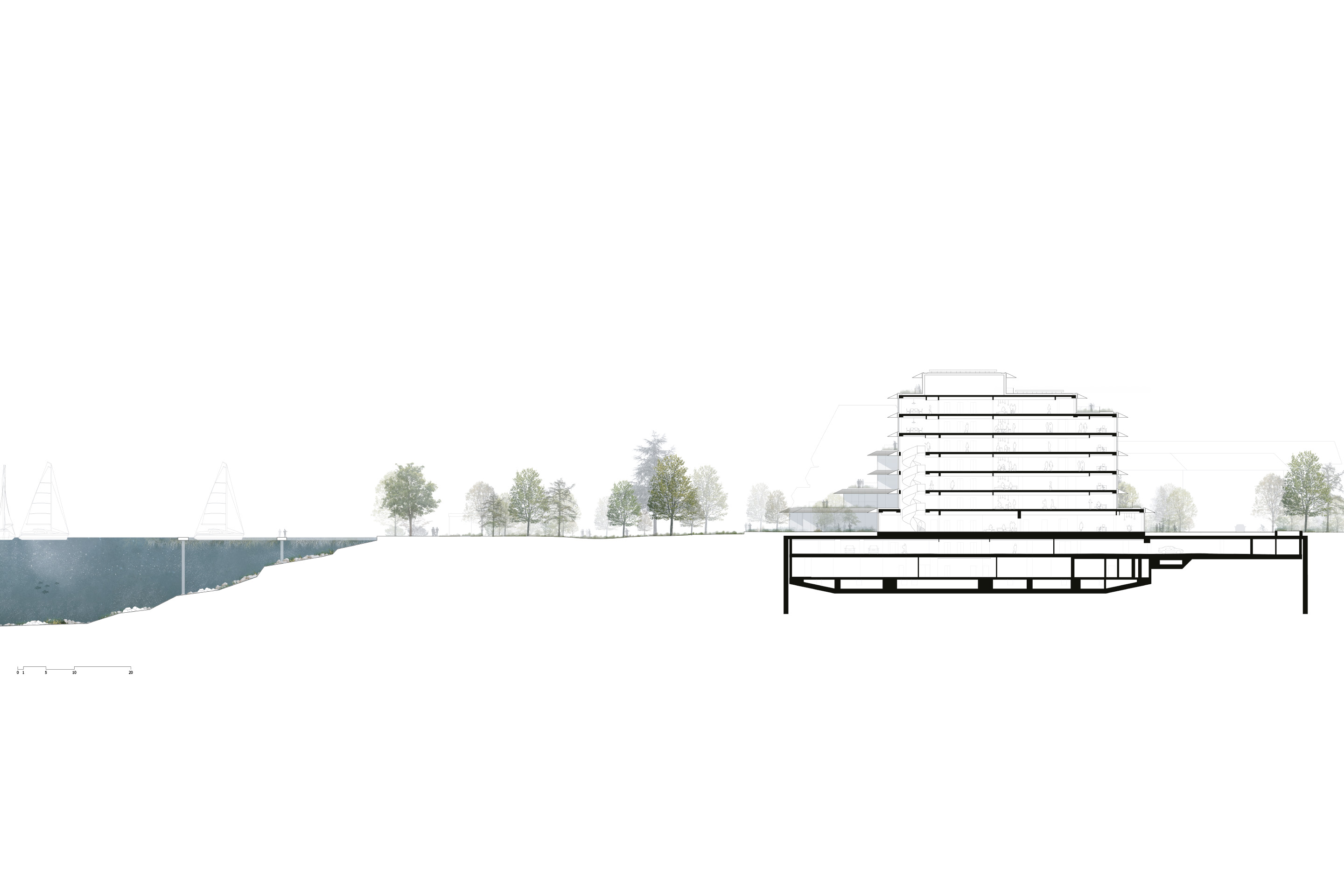

Umbau Büro- und Geschäftshaus Bellerivestrasse 36, Zürich

C.F. Møller Architects erneuerten in Zusammenarbeit mit Burckhardt Architektur das Bürohaus an der Bellerivestrasse in Zürich und öffneten das Areal zum Park am Seeufer. Die transparenten Fassaden leisten nun zweierlei: Sie fangen die Sonne ein – für die Nutzenden und die Energieversorgung.

Back to the future: Wir schreiben das Jahr 1978. Atari, Commodore und Apple bringen die ersten Personal Computer auf den Markt und Intel stellt den Mikroprozessor 8086 her, den Urahnen heutiger Chip-Generationen. Auch die Solartechnik erwacht. Das Schweizer Ingenieurunternehmen Elektrowatt installiert eine der weltweit ersten Photovoltaikanlagen auf dem Dach ihres Firmensitzes am Zürcher Seebecken. Die guten Erfahrungen animieren dieselben PV-Pioniere zehn Jahre später zum Gang in die Berge. Auf dem Mont-Soleil, 1300 m ü. M. im Berner Jura, wird 1987 das erste «Photovoltaische alpine Kraftwerk» der Schweiz gebaut.

Wir wissen, was der technische Fortschritt seither brachte: IT-Prozessoren und Mini-Computer sind allgegenwärtig; die PV-Technologie breitete sich dagegen zögerlicher aus. Mont-Soleil ist weiterhin der grösste Solarpark über dem Nebelmeer. Das Solardach am Zürichhorn existiert hingegen nicht mehr. An seinem Platz steht heute ein Konstrukt, das viel mehr Sonnenstrom erzeugt als vor 47 Jahren und abermals zukunftsweisend wirkt. 700 Solarpanels sind auf einer Fläche von über 4000 m² so geschickt montiert, dass der ehemalige Elektrowatt-Sitz nach seinem Umbau zur Referenz für die architektonische Gestaltung von Photovoltaik wird.

Konstruktiver Schattenspender

Das Elektrowatt-Haus wurde 1975 an der Stadtuferpromenade erstellt. Architekt Walter Niehus entschied sich damals für einen geschlossenen Ausdruck. Die Fassaden zeichneten sich durch eine zeittypische Bänderung aus Aluminium, Sichtbeton und Glas aus. Die Erneuerung bricht mit dieser Vergangenheit und verwandelt den verwinkelten Baukörper in einen transparenten Vertreter der Solararchitektur.

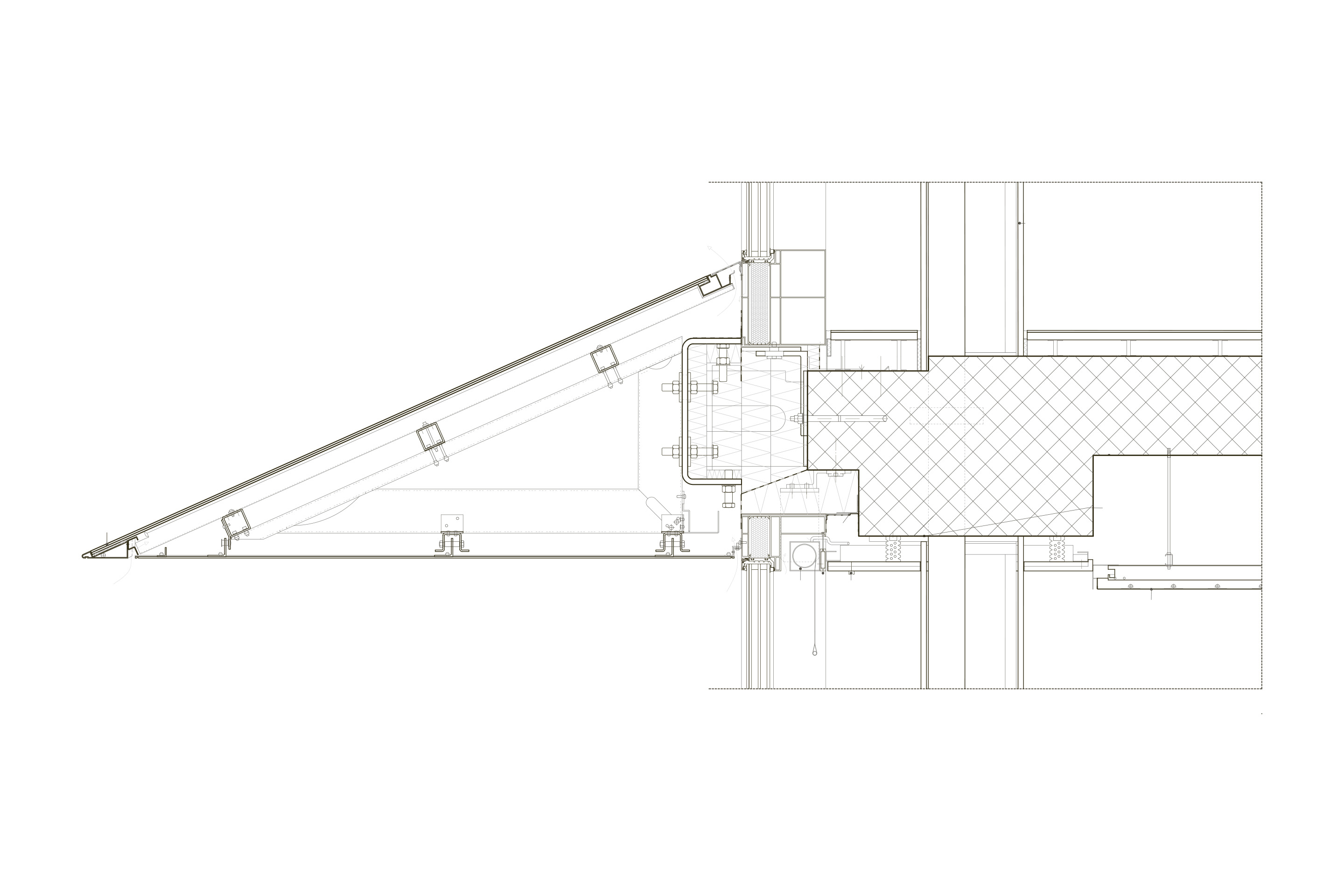

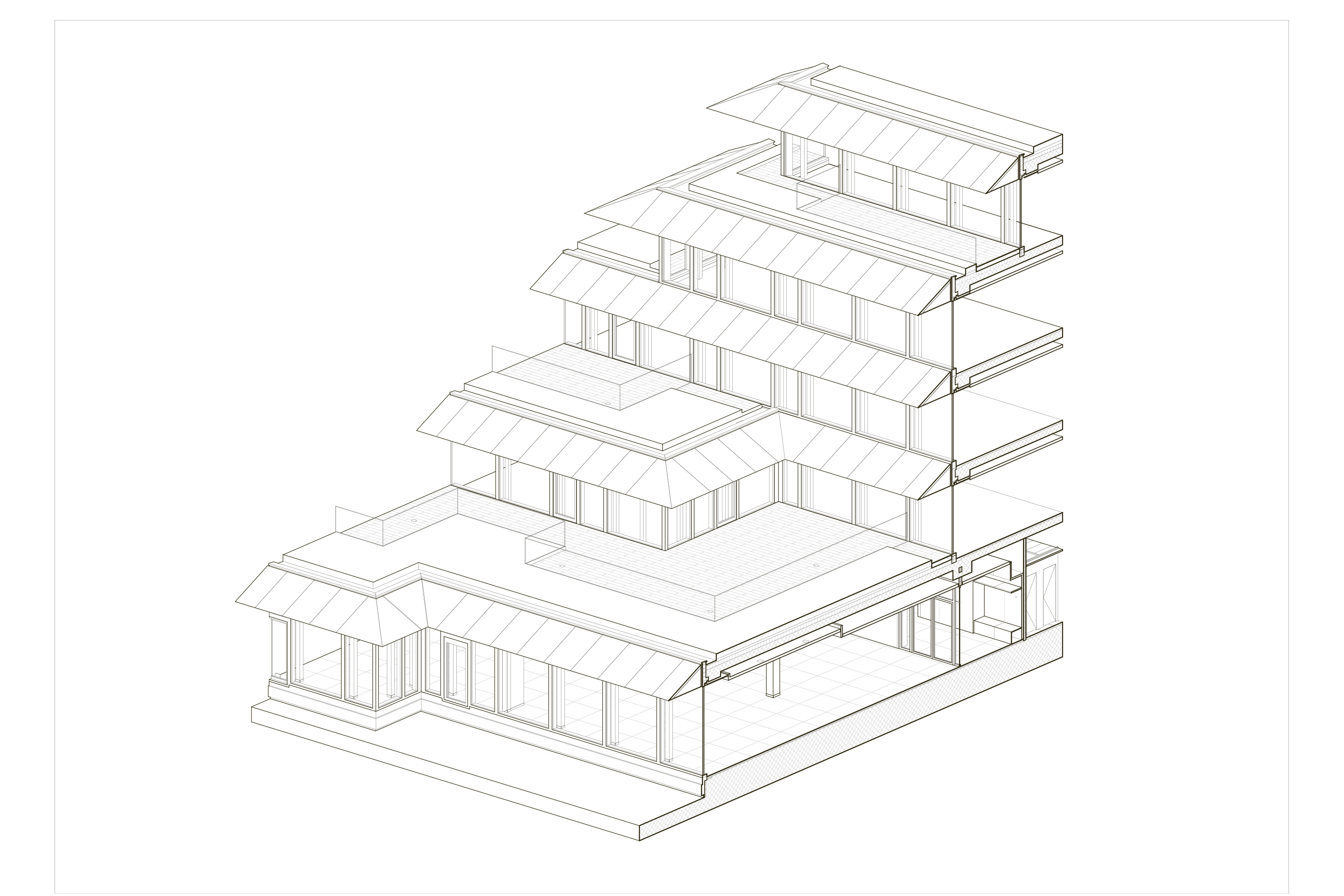

Hauptelement des Umbaus sind PV-Vordächer, die das Glashaus elegant und dezent umgarnen. Sie kragen jeweils 1.8 m aus und schützen die raumhohen Fensterbänder darunter vor der sommerlichen Mittagssonne. Gleichzeitig gewinnen sie ganztags Sonnenenergie für die Stromproduktion, weil die schrägen Flächen aus Solarzellen bestehen. Die kombinierte Wirkung von Energieerzeugung und Schattenspender wird nicht nur gestalterisch genutzt, sondern erlaubt auch haustechnische Vereinfachungen.

Auf einen aussen liegenden Sonnenschutz wurde verzichtet. Der Hitzeschutz wird über die Glasqualität (g-Wert) und über den Abströmeffekt für die erwärmte Aussenluft reguliert. Der Blendschutz erforderte dagegen einen Kompromiss: Um die Computerarbeitsplätze bei Bedarf vor Sonnenlicht zu schützen, wurden innen liegende Storen installiert.

Die Sonnendächer wurden auch bezüglich ihrer ästhetischen Wirkung perfektioniert. Die beschatteten Aluminiumplatten in der Untersicht besitzen einen leicht helleren Farbton als die eingefärbte Glasabdeckung für die nach oben gerichteten Solarzellen, mit dem Effekt, dass beide Flächen visuell als identisch getönt wahrgenommen werden.

Mehrkosten und -aufwand

Was jedoch kompromisslos daherkommt: Nur dank den PV-Vordächern liess sich mehr Platz für die Stromproduktion generieren. Während die Fläche auf den Geschossdächern auf rund 200 m² beschränkt ist, weil darauf auch begehbare Terrassen und eine Begrünung angelegt wurden, lässt sich an den Aussenwänden auf einer 3900 m² grossen Gesamtfläche bei Tageslicht Energie erzeugen.

Der Leistungsvergleich zwischen Fassaden- und Dachanlage fällt daher deutlich zugunsten ersterer aus, mit einem Verhältnis von 15 : 1. Noch in der Vorprojektierung waren konventionelle vertikale PV-Fassaden angedacht. Das Modifizieren der Bauteile in geneigte Sonnenschutzdächer vergrösserte das Flächenangebot um 20 %.

Im Themendossier «Solares Bauen» haben wir alle Beiträge für Sie gebündelt.

Für eine sorgfältige Umsetzung der konstruktiven Ideen vertraute das dänische Architekturbüro C.F. Møller auf die Perfektion der inländischen Fachplanung sowie das lokale Architekturbüro Burckhardt Architektur. An Mockups wurden vor der Ausführung unterschiedlichste Details wie Blitzschutz, Kondenswasser, Verkabelung, Endmontage oder Unterhalt eingehend geprüft. Die Bewilligung erhielt das Erneuerungsprojekt, bevor der Brandschutz bei PV-Fassaden neu beurteilt wurde. Doch auch so wird die Hauptanforderung eingehalten: Der Hinterlüftungsraum ist horizontal unterbrochen, sodass ein Brandüberschlag über mehrere Geschosse verhindert wird.

Erst nach dreifacher Bemusterung der Solarpanels fiel die Wahl auf monokristalline Zellen mit einer Abdeckung aus Strukturglas. Diese sind zwar teurer, aber homogener und besitzen einen höheren Wirkungsgrad als polykristalline gefleckte PV-Module. Projektänderungen und die Wahl hochwertiger Komponenten wirkten sich erheblich auf den Aufwand aus: Die multifunktionalen Fassaden beanspruchten beinahe 10 % des gesamten Baubudgets.

Über 80 % der Struktur erhalten

Der Wettbewerb für den Originalbau fand 1960 statt, zehn Jahre vor der Realisierung. Das Raumprogramm frönte dem damals üblichen Einzelbüro. Weitsichtig war der siebengeschossige Skelettbau trotzdem konzipiert, insofern die beiden Untergeschosse und der Baukörper statisch voneinander entkoppelt sind. Dadurch gelang es, über 80 % der rohen Ausgangssubstanz für das rundum und bis in den Kern sanierte Gebäude zu erhalten.

Geöffnet wurden nicht nur die Fassaden, sondern auch die internen Strukturen. Wo möglich wurden Stahlstützen und Betonwände im Innern entfernt oder Letztere zumindest durchbrochen, um die Raumzellen in den vier Gebäudeflügeln zu grossen Gemeinschaftsbüros zusammenzulegen. An der dem See zugewandten Seite wurde der Baukörper zudem über die gesamte Höhe zugunsten eines grosszügigen Atriums mit Wendeltreppe und Empore entkernt. Der 1970er-Jahre-Charme des Bestands wurde beim Umbau aufgefrischt und mit skandinavischem Hygge-Design angereichert. Seit letztem Jahr nutzen mehrere Firmen den exponierten Standort als repräsentatives Headquarter.

Der Zeit voraus

Was das erneuerte Geschäftshaus am Bellerive-Quai von der derzeit eher sperrigen Solararchitektur-Typologie unterscheidet, ist nicht nur die leichte und dezente Erscheinung, sondern auch der Prestigeanspruch seines Besitzers. Der Immobilienkonzern Allreal ist ein börsenkotiertes Unternehmen, dessen Aktionäre eine Nachhaltigkeitsstrategie einfordern. Eingelöst und nachgewiesen werden kann diese Vorgabe mit dem Ausbau von PV-Anlagen und energetischen Sanierungen.

Im Idealfall lassen sich beide Massnahmen an ein und demselben Gebäude miteinander verbinden. Entsprechend war im Wettbewerbsverfahren für das Geschäftshaus Bellerive das Erreichen des Energiestandards Minergie-A vorgegeben. Weil sich eine hundertprozentige Energie-Selbstversorgung aber nicht verwirklichen liess, wechselte der Nachhaltigkeitsplan auf das Gebäudelabel «Leed Platin», das einen CO²-neutralen Gebäudebetrieb belohnt.

Wenig zu verändern gab es dafür an der bisherigen Wärme- und Kälteversorgung. Auch in diesem Bereich waren die Elektrowatt-Ingenieure ihrer Zeit voraus. Gekühlt wurde das Bürohaus schon in den 1970er-Jahren mit Seewasser. Die Anlage wurde ausgebaut. Der Zürichsee ist nun erneuerbare Energiequelle für beide Aufgaben.

Dieser Artikel ist erschienen in TEC21 12/2025 «Hüllen mit Haltung»

Umbau Büro- und Geschäftshaus Bellerivestrasse 36, Zürich

Vergabeform

Internationaler Architekturwettbewerb

Auftraggeberin/ Bauherrschaft

Allreal Generalunternehmung

Architektur Entwurf/Ausführung

C.F. Møller, Kopenhagen (DK) in Kooperation mit Burckhardt Architektur, Zürich

Landschaftsarchitektur

Uniola, Zürich

Tragwerk

Gruner Wepf, Zürich

Haustechnik

PZM, Zürich

Elektroplanung

IBG Engineering, Zürich

PV-Planung

Basler & Hofmann, Zürich

Fassadenplanung

Emmer Pfenninger, Münchenstein

Fassadenbau (PV)

Ernst Schweizer, Hedingen