UHFB in Stein und Stahl

Das denkmalgeschützte Wipkinger Viadukt der SBB von 1896 erhielt durch Upcycling mithilfe neuartiger Technologien eine verlängerte Nutzungsdauer. Dank dem Einsatz von Ultrahochleistungsfaserverbundbaustoff erfüllt die Bausubstanz aus dem 19. Jahrhundert weiterhin ihren Zweck.

Gleich zwei berühmte Schweizer Brückenbauer waren 1896 beim Bau des rund 800 m langen Viadukts der doppelspurigen SBB-Bahnlinie zwischen Zürich Hauptbahnhof und Wipkingen vertreten: Der Chefingenieur der Nordostbahn, Robert Moser, projektierte die Mauerwerksgewölbereihen, die Stahlbrücken hat Jules Röthlisberger, der Schweizer Chefingenieur der damaligen Firma «Società Nazionale delle Officine di Savigliano» in Turin, entworfen und gebaut. Heute ist das Bauwerk ein Denkmal von nationaler Bedeutung.

Anfang der 1990er-Jahre war der Ausbau der Linie Zürich–Oerlikon, die über Wipkingen führt, auf eine zweite Doppelspur geplant, was 1993 zu einem der grössten je in der Schweiz durchgeführten Brückenwettbewerbe führte. Die Bewahrung der hohen baukulturellen Werte des bestehenden Viadukts war eine Wettbewerbsbedingung.

Mit dem Bau der Durchmesserlinie – sie verbindet seit Juni 2014 Oerlikon direkt mit dem Hauptbahnhof Zürich – wurde auf den Ausbau des Viadukts mit einer zweiten Doppelspur verzichtet. Die Anforderungen an den künftigen Bahnbetrieb hinsichtlich der Fahrbahngeometrie sowie der Bauwerkszustand veranlassten die SBB allerdings vor rund zehn Jahren dazu, die Erneuerung des Bauwerks zu planen.

Neben der Instandsetzung der Bausubstanz des Viadukts sollte diese Erneuerung eine Anpassung der Fahrbahn an die neuen Normanforderungen beinhalten. Fraglich war vor allem die Erhaltung der vier verbleibenden Zwillingsbrücken in genieteter Stahlbauweise. Bei den Stahlbrücken handelt es sich um die Bahnüberführungen über die Neugasse, Josefstrasse, Heinrichstrasse und Limmatstrasse.

Monitoring und UHFB-Schottertrog

Im Jahr 2017 präsentierte die SBB den Denkmalschutzbehörden von Bund, Kanton und Stadt ein invasives Projekt, das die Anforderungen der Denkmalpflege nicht erfüllen konnte. Auch die geforderte Nachhaltigkeit war mit einem Fragezeichen versehen. Das Ergebnis der Nachrechnung hatte – wie üblich – zum Abbruch der genieteten Stahlbrücken geführt, verbunden mit einem Ersatzneubau.

Mehr zum Thema in TEC21 13/2025 «Modern trifft historisch – erneuerte und neue Brücken aus UHFB»

Das Bundesamt für Kultur beauftragte daher den Verfasser dieses Texts, ein neues Projekt zu erarbeiten, das der Schutzwürdigkeit des Bestands gerecht werden würde. Das Konzept schlug den Erhalt der Stahlbrücken vor, indem es zwei Vorgehensweisen miteinander verband: Die Ermüdungssicherheit der genieteten Stahlbrücken sollte mit einem messtechnischen Monitoring nachgewiesen werden. Um den Anforderungen des künftigen Bahnverkehrs zu entsprechen, sollte ein neuer, leichter Schottertrog aus Ultrahochleistungsfaserverbundbaustoff auf die stählerne Konstruktion aufgesetzt werden.

2018 wurde der monitoringbasierte Ermüdungsnachweis durchgeführt und auch das Vorprojekt für die Ertüchtigung der Stahlbrücken erarbeitet und validiert. Ausserdem entschied man, auch den Schottertrog auf den Mauerwerksgewölben mit UHFB zu erneuern. Dies ermöglichte, das Erscheinungsbild der Mauerwerksviadukte zu bewahren. In dieser ersten Phase wurden mehrere Prüfingenieure und auch bereits das Bundesamt für Verkehr in die Projektkontrolle miteinbezogen. Die Ausarbeitung des Bauprojekts verlief parallel zum Plangenehmigungsverfahren ab 2019, was die Ausschreibung im Jahr 2022 ermöglichte. Für die Bauarbeiten erfolgte eine einjährige Totalsperre der Bahnlinie, die seit dem 15. Dezember 2024 wieder in Betrieb ist.

Lang messen statt kurz rechnen

Etwa zehn Millionen Züge befuhren das Wipkinger Viadukt in seiner 120-jährigen Nutzungszeit. Dies legte den Schluss nahe, dass die einwirkenden Ermüdungsspannungen nie grösser gewesen sein konnten als die Ermüdungsdauerfestigkeit der Nietverbindungen. Die im Monitoring erhobenen Messungen sollten diese Vermutung bestätigen.

Während 18 Monaten fand das Monitoring an der Brücke über die Josefstrasse statt. Dieses Nachweisverfahren – mit gemessenen anstatt gerechneten Werten – ist, obwohl seit Jahren bekannt, in der Ingenieurpraxis noch nicht gebräuchlich. Gemäss der Norm SIA 269 ist es aber zulässig.

Das Verfahren wurde bereits im Rahmen des Wettbewerbs von 1993 und für den Ermüdungsnachweis mehrerer genieteter Bahnbrücken, etwa der denkmalgeschützten Rheinbrücken Eglisau, Hemishofen und Koblenz-Waldshut, zielführend angewendet. Messtechnisch konnte hier jeweils eine genügende Ermüdungssicherheit nachgewiesen werden.

Während 414 Messtagen zeichnete man die Ermüdungswirkung von 52 060 Zügen auf. Die grössten gemessenen Spannungswerte von 33 MPa erzeugten die Lokomotiven im Zuggurt in der Feldmitte des Fachwerkträgers. Die für den Ermüdungsnachweis massgebenden gemessenen Spannungsdifferenzen waren somit deutlich kleiner als die Ermüdungsdauerfestigkeit der Nietverbindung von 58 MPa.

Mit diesem Nachweis der Ermüdungssicherheit konnte die genietete Stahlkonstruktion im Hinblick auf eine lange künftige Nutzungsdauer ertüchtigt werden. Die Messwerte erklärten zudem, weshalb die ursprünglich bei der Nachrechnung ermittelten Spannungswerte deutlich höher waren als die gemessenen, tatsächlichen Spannungswerte.

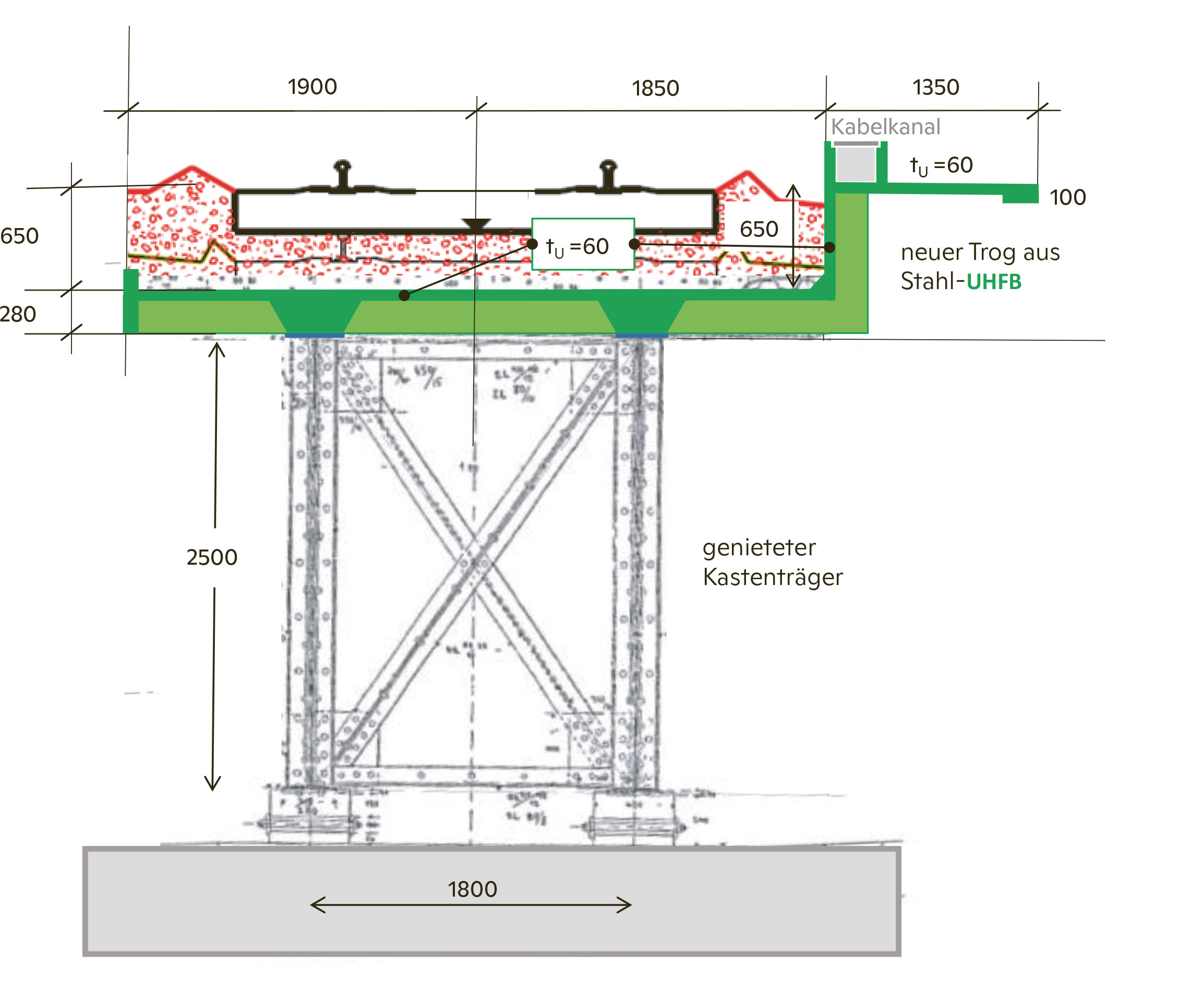

Stahl zu Stahl-UHFB-Verbund

Die künftig höheren Schotterlasten und schwereren Bahnlastmodelle der Normen erforderten jedoch eine höhere Tragfähigkeit der genieteten Stahlbrücken. Der Einsatz von UHFB auf den Stahlbrücken ist aus statisch-konstruktiver Sicht unterschiedlich zum UHFB-Einsatz auf den Mauerwerksbrücken. In beiden Fällen erwies sich der UHFB als die technisch beste Lösung. Dazu wurde ein UHFB-Schottertrog in Leichtbauweise auf die Obergurte der Fachwerkträger aufgesetzt und mit diesen kraftschlüssig verbunden.

Der Trog besteht aus einer 60 mm starken Wanne, die mit Rippen in Querrichtung ausgesteift ist.

Die Kräfte infolge Verbundwirkung werden durch ein neuartiges Verbunddetail in den dazu angepassten Obergurt des Fachwerkträgers eingeleitet. Die Tragfähigkeit dieses Stahl-UHFB-Verbundträgers entspricht derjenigen einer nach den Neubaunormen bemessenen neuen Brücke. Somit wird die Nutzungsdauer ebenfalls mindestens derjenigen einer neuen Brücke entsprechen. Aufgrund der positiven Eigenschaften von UHFB – höhere Dichtheit, geringere Anfälligkeit gegenüber Umwelteinflüssen – dürfte sie sogar höher ausfallen.

UHFB-Schottertrog auf den Mauerwerksviadukten

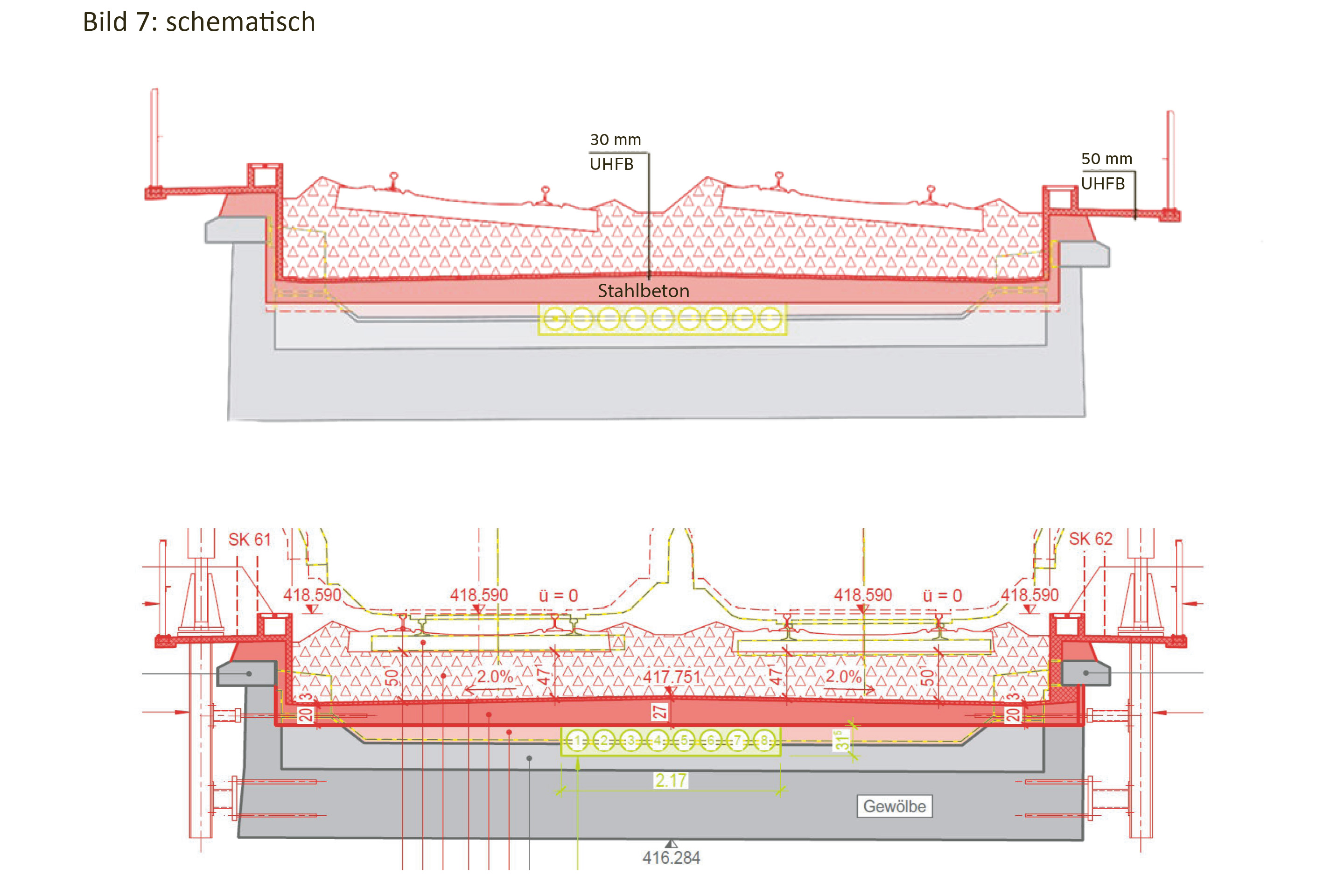

Die Mauerwerkskrone der steinernen Bögen baut sich aus leicht auskragenden Simssteinen und Abdecksteinen aus Granit auf. Ihre Feingliedrigkeit sollte bewahrt werden, weshalb der neue, breitere Schottertrog zwischen die bestehenden Seitenmauern eingebaut werden musste. Unter Einhaltung des minimal erforderlichen Abstands von 3.8 m der beiden Gleisachsen ergab sich eine erforderliche Breite von 7.5 m des Schotterbetts. Zusätzlich mussten seitlich neue Dienstwege mit einer Nutzbreite von 1.2 m erstellt und die Einrichtungen für technische Ausrüstungen (Fahrleitungsbefestigung, Kabelkanal, Versorgungsleitungen, Entwässerung) erneuert werden.

Diese anspruchsvollen geometrischen Randbedingungen führten zur Trogkonstruktion in UHFB-Beton-Verbundbauweise. Sie erfüllt die Anforderungen des künftigen Bahnbetriebs und schützt zugleich die Mauerwerkskonstruktion zuverlässig und dauerhaft vor Wassereintrag. Die Trogwände mussten und konnten relativ dünn ausgeführt werden. Über der Mauerwerkskrone kragt nun eine 60 mm dicke UHFB-Kragplatte aus. Die 100 mm starke UHFB-Bordüre zeichnet neu eine feine Abschlusslinie von 100 mm Stärke über die gesamte Länge des Viadukts.

Anprallkraft führt zur Wandstärke

Der Einbau des Verbundtrogs erforderte Raffinesse. Nach dem Rückbau des vorhandenen Oberbaus musste die Auffüllung in der Gewölbekonstruktion instand gesetzt werden. Eine bewehrte Betonplatte mit einer Stärke zwischen 20 und 27 cm stellt die Querneigung von 2.5 % für die Entwässerung nach aussen zu den Trogrändern hin sicher. Neue Entwässerungsleitungen führen das Wasser dort ab.

Aufgrund der kurvigen Gleisführung variiert die Gesamtbreite der Mauerwerkskonstruktion. In bestimmten Bereichen mussten daher die bestehenden Seitenmauern angeschnitten werden, um eine mindestens 160 mm (60 mm Stahl-UHFB in Verbund mit 100 mm Beton) dicke Wand ausbilden zu können. Diese Wandstärke ergab sich aus dem erforderlichen Nachweis der normgemässen Anprallkraft bei einer Zugentgleisung.

Fertigteile aus Stahl-UHFB, die vor Ort in der UHFB-Schicht der Seitenwand verankert sind, bilden nun die seitlich auskragenden Platten. Die Querfugen der Fertigteile wurden mit UHFB vergossen und auch die Kabelkanalwände wurden vor Ort in UHFB erstellt. Zur Vervollständigung der Fahrbahnwanne goss man eine 30 mm dicke UHFB-Schicht zum Schutz und zur Abdeckung auf die geneigte Bodenplatte aus Stahlbeton. Gleichzeitig mit den Arbeiten für den neuen Schottertrog erfolgte die Instandsetzung des Natursteinmauerwerks: Eine neue Verfugung und der Ersatz einzelner Steine stand an.

Ein Leuchtturmprojekt?

Bei der Erhaltung von Brücken bieten die Anforderungen der Nachhaltigkeit und Denkmalpflege immer wieder Möglichkeiten für innovative Lösungen. Dank dem Einsatz von monitoringbasierten Ingenieurmethoden und der innovativen UHFB-Bauweise konnte das Wipkinger Viadukt für den künftigen Bahnverkehr sanft angepasst und modernisiert werden unter Erhalt der ursprünglichen Bausubstanz und Bewahrung der baukulturellen Werte.

Dieses innovative Brückenerhaltungsprojekt ist nach Wissen des Verfassers weltweit das erste seiner Art. Es festigt die Spitzenstellung der Schweiz im Bereich der UHFB-Bauweise. Die Zukunft wird zeigen, ob das Wipkinger Viadukt als Leuchtturmprojekt erkannt und wertgeschätzt wird im Hinblick auf den anzustrebenden nachhaltigen Umgang mit gebauter Infrastruktur, nicht nur im Fall von Bauwerken mit bedeutenden baukulturellen Werten, sondern generell.

Bauherrschaft

Schweizerische Bundesbahnen SBB

Bau-, Auflage- und

Ausführungsprojekt

IG WIKI Aegerter & Bosshardt, Basel;

AFRY Ingenieure Schweiz, Zürich

Entwurf, Vorprojekt, Beratung

Prof. E. Brühwiler

Monitoring Stahlbrücke

EPFL – ETH Lausanne, Lehrstuhl für Bauwerkserhaltung

Externer Fachprojektleiter Ingenieurbau der SBB

Meichtry & Widmer, Zürich

Unternehmungen

Marti, Zürich;

DSE Systems, Schänis;

Schneider Stahlbau, Rapperswil-Jona;

Marti Korrosionsschutz, Rapperswil-Jona

Bauzeit

Januar 2024 bis Dezember 2024

Baukosten

24.8 Mio. Fr.