La struttura per elementi

Intervista a Gustav Düsing & Max Hacke

La seconda intervista si rivolge a Gustav Düsing e Max Hacke, insigniti del prestigioso EU Mies Awards 2024, in una riflessione che allaccia temi della sostenibilità e della progettazione digitale, a partire dal loro più recenti progetti.

For the English version click here.

Carlo Nozza: Considerando che la rivista Archi i rivolge sia agli architetti che agli ingegneri, per cominciare vorrei parlare del vostro processo progettuale e dell'approccio ad alcuni temi al centro del dibattito nel campo della costruzione. Qual è il metodo di lavoro che avete adottato per progettare lo Study Pavilion TU-Braunschweig e per il quale siete stati insigniti del prestigioso EU Mies Awards 2024? È abbastanza chiaro che si tratta del tentativo di diffondere un modo di fare architettura innovativo e flessibile, che garantisca la possibilità di adattare facilmente lo spazio nel corso del tempo, fino a prevedere l’intero smontaggio della struttura per il suo integrale riuso.

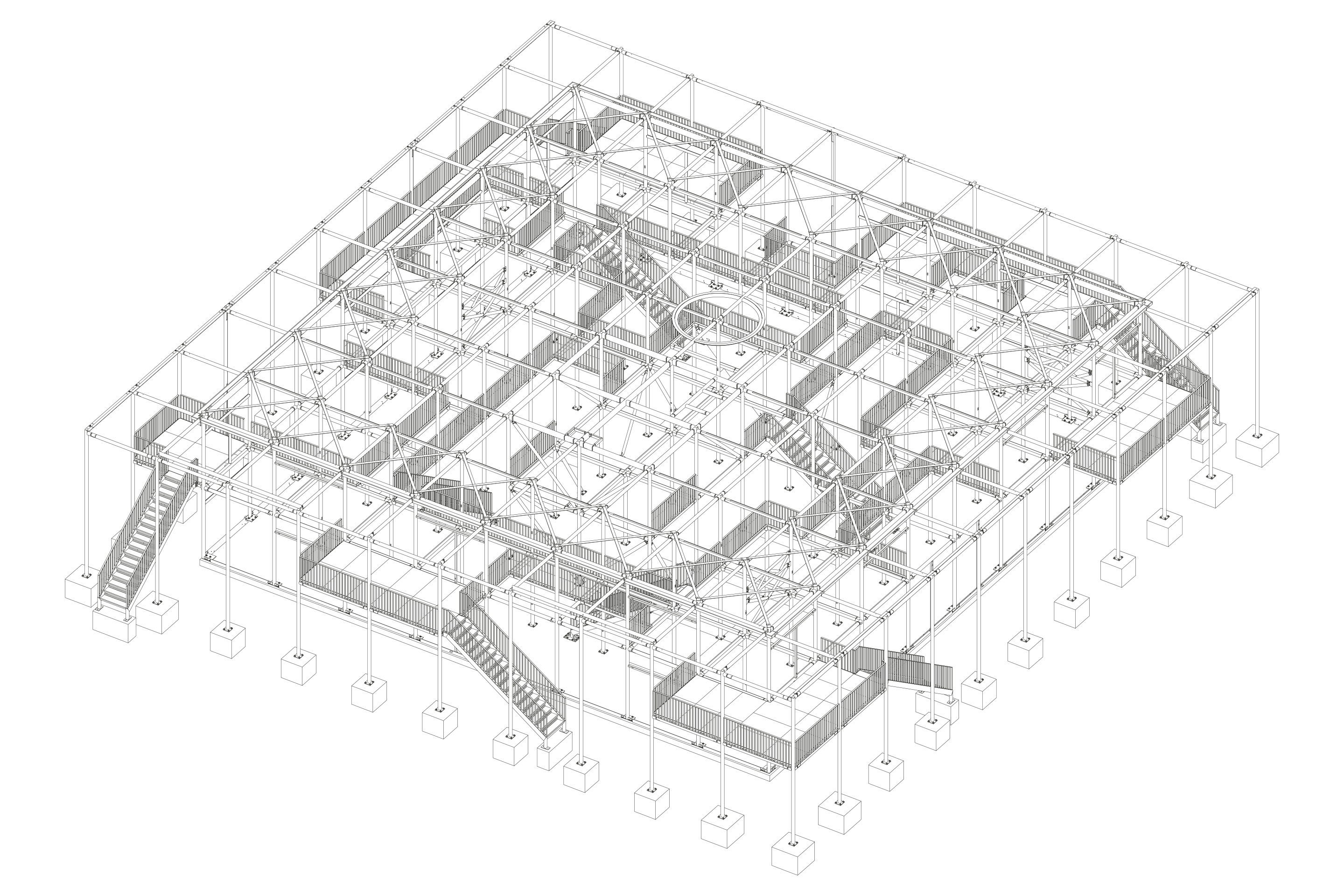

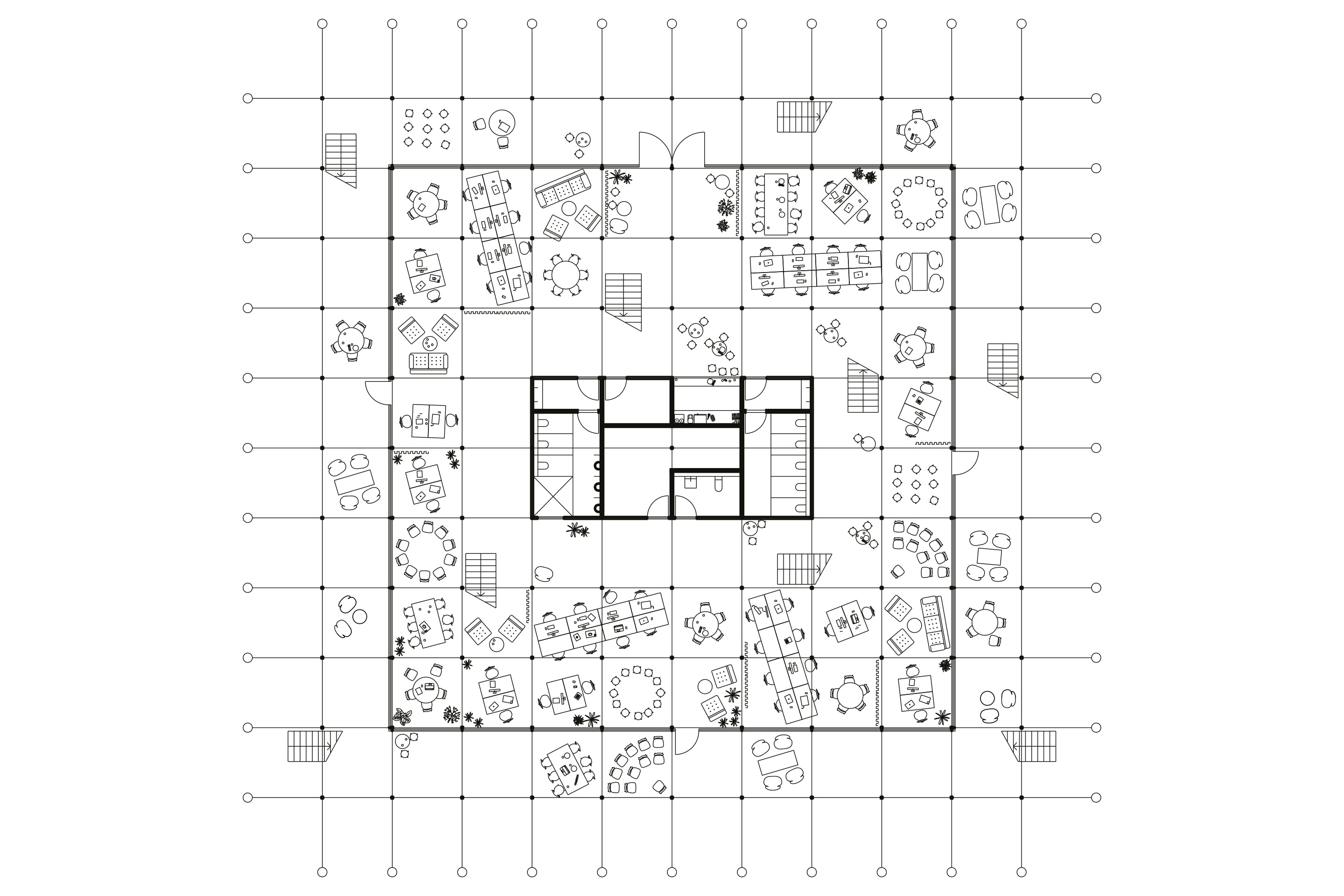

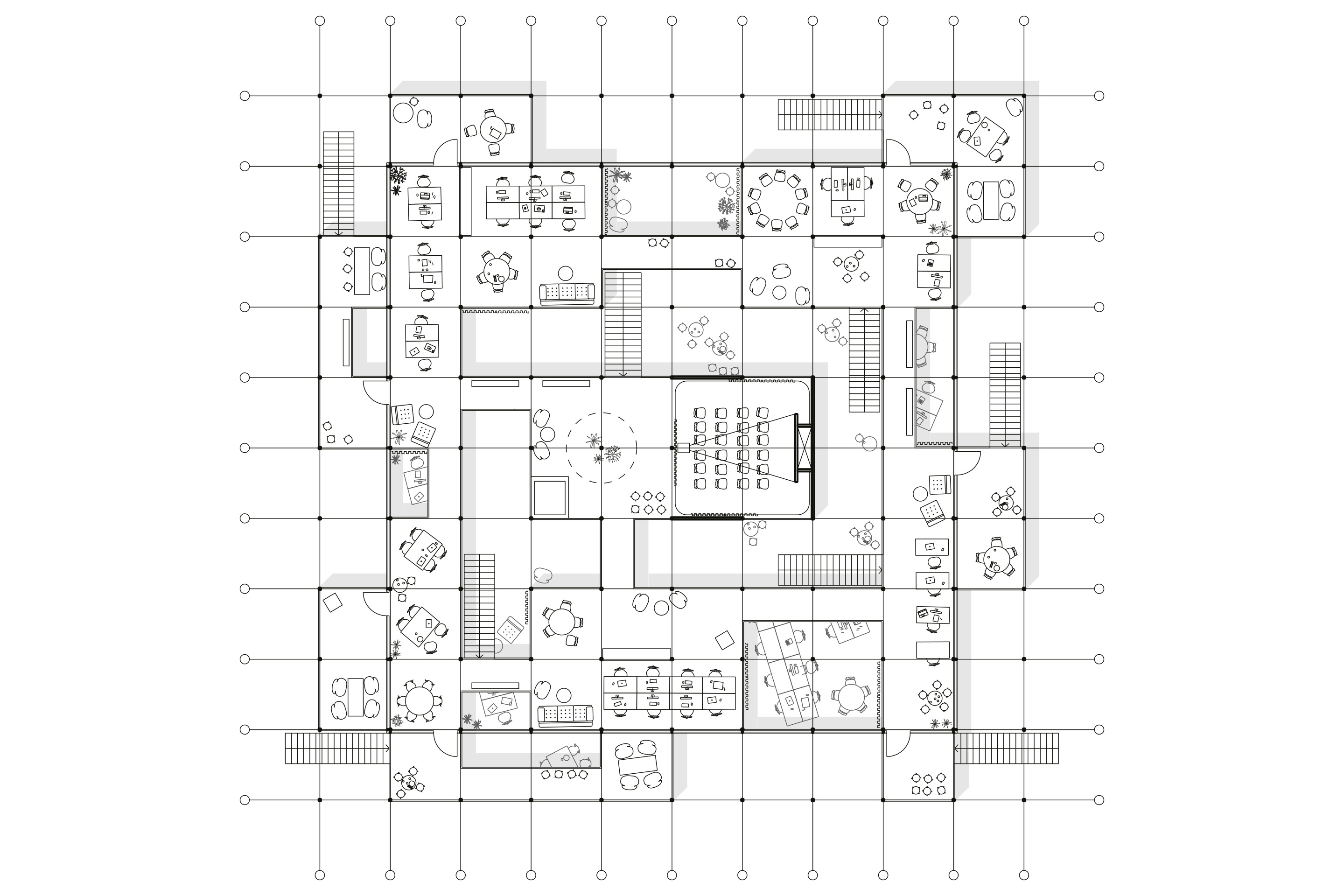

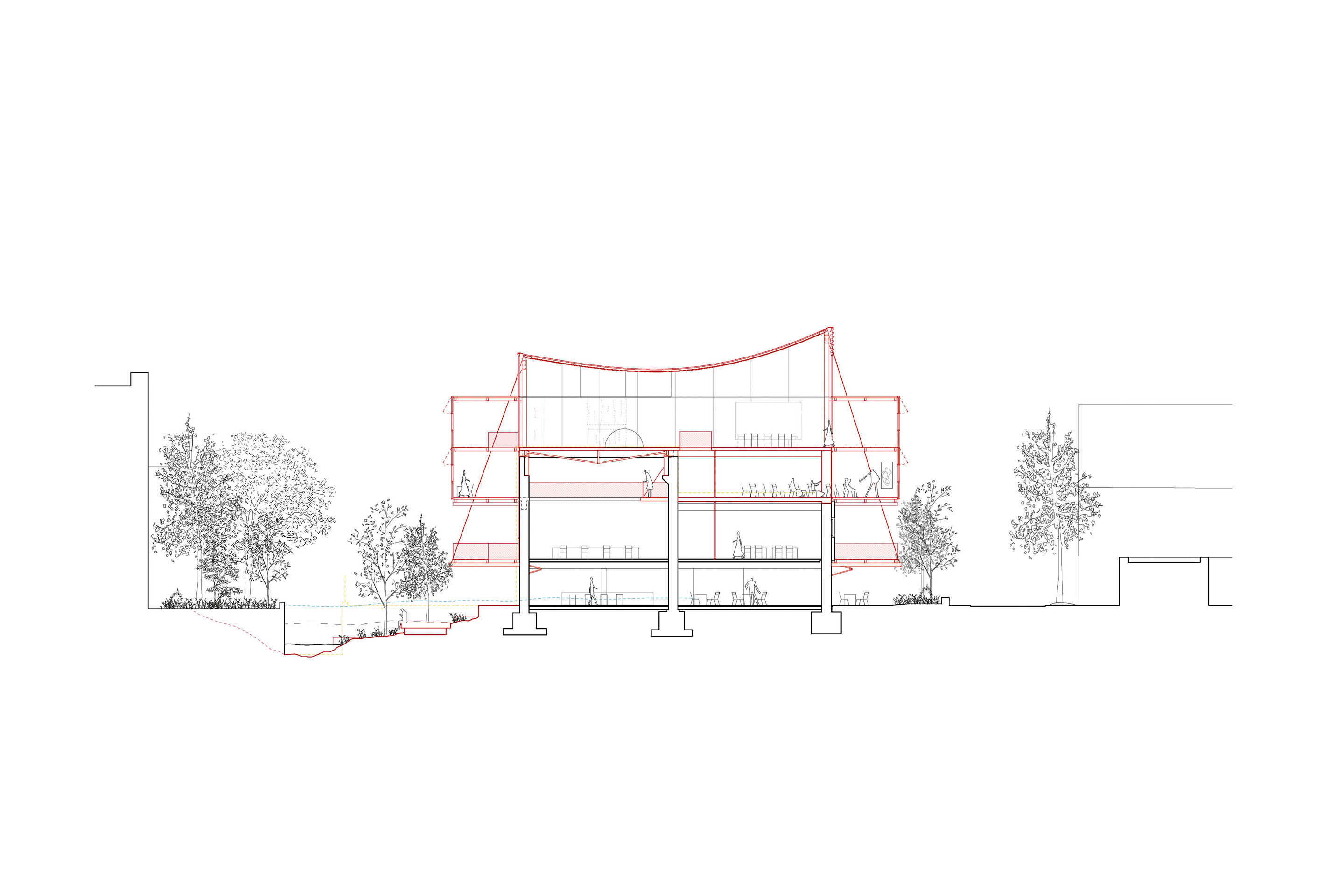

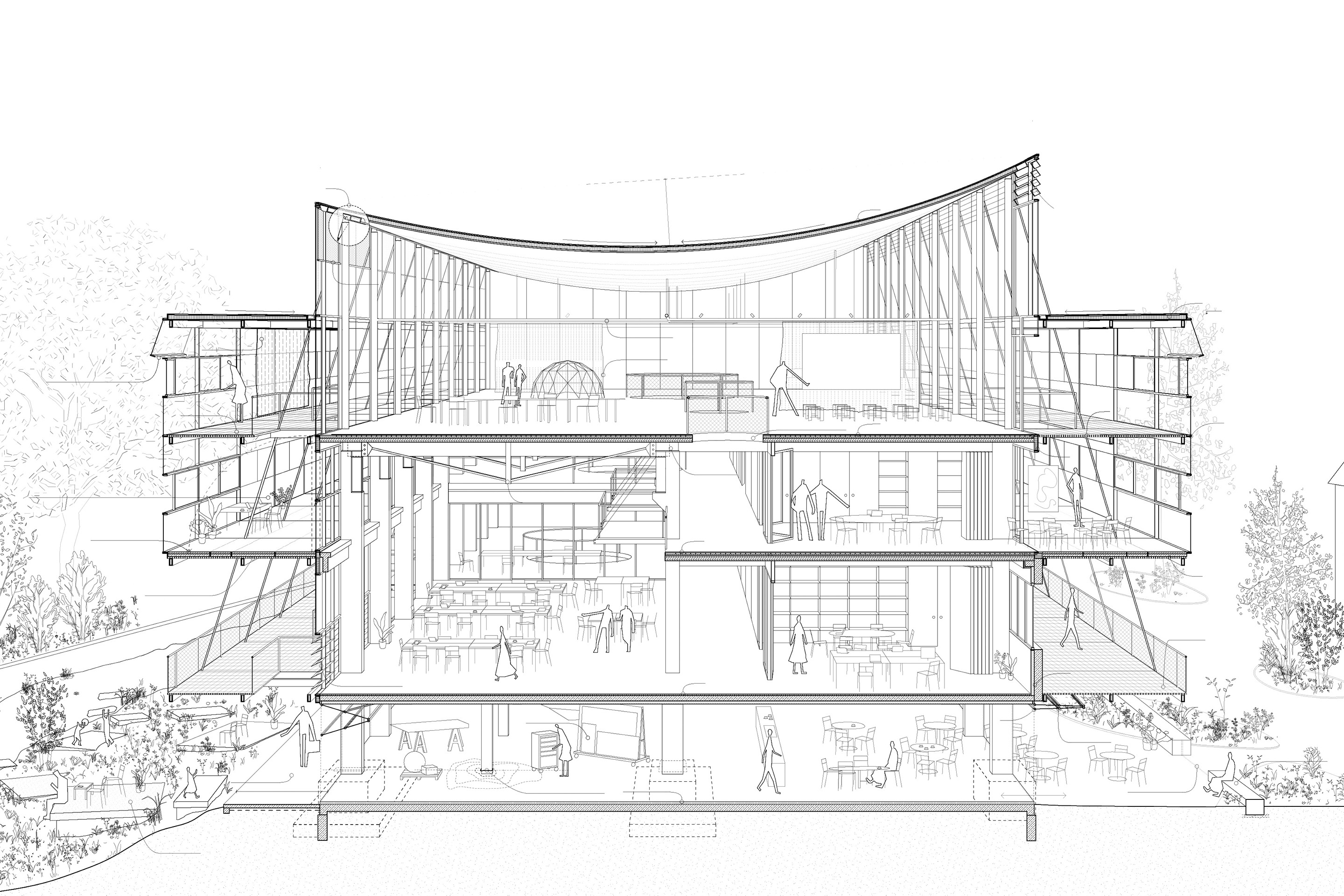

Gustav Düsing & Max Hacke: È vero, il modo in cui l’edificio è stato progettato e l’aspetto che ha assunto una volta costruito è il risultato della progettazione per un programma specifico, in questo caso un edificio per lo studio individuale e la formazione in gruppo alla Technische Universität Braunschweig. Questo tipo di programma sappiamo che è estremamente variabile e che certo continuerà a cambiare nei prossimi anni in modi difficili da prevedere e quindi il contenitore doveva essere in grado di adattarsi facilmente al mutare delle esigenze d’uso nel tempo. Per queste ragioni, come punto di partenza, ci siamo detti che l’intera struttura portante e ogni elemento all’interno doveva essere progettato per essere poi facilmente modificato, con una frequenza molto più rapida rispetto a quella che oggi è tipica dei grandi edifici contenitore del terziario avanzato o per l’educazione. Volevamo che fosse possibile realizzare ogni adattamento o cambiamento in modo semplice e in tempi molto rapidi, ad esempio impiegando materiali leggeri e sistemi costruttivi a secco, messi in opera con semplici piattaforme mobili, bulloni e avvitatori. Questa è l’idea con la quale abbiamo iniziato. Per gli stessi principi è stato per noi immediato e logico adottare per la struttura elementi di acciaio prefabbricati e modulari assemblati a secco perché robusti, leggeri e facili da manovrare e quindi disegnare, in collaborazione con gli ingegneri, dei nodi e dei giunti sempre accessibili, facili da mettere in opera e reversibili. Con questi parametri e l’idea di uno spazio trasparente, continuo e facilmente accessibile abbiamo deciso che la struttura sarebbe dovuta essere leggera e quindi di piccole dimensioni.

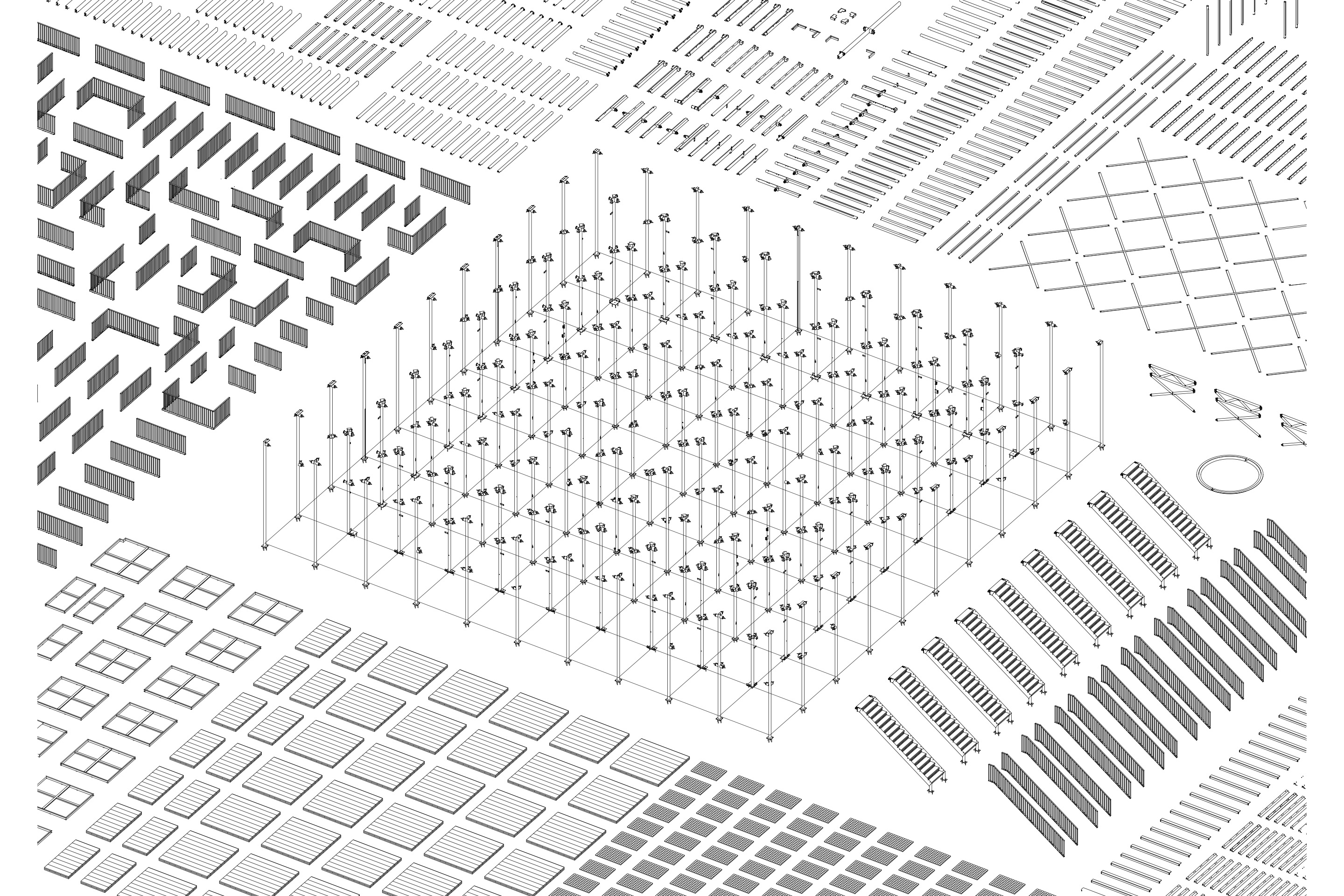

La storia insegna che possiamo realizzare spazi liberi da colonne con grandi esoscheletri esterni come, ad esempio, la Crown Hall di Mies van der Rohe all’IIT Campus a Chicago, ma noi abbiamo deciso di agire in modo diverso proponendo di realizzare spazi flessibili impiegando una struttura di piccola scala, posata su una griglia tridimensionale, dove fosse possibile mettere e togliere facilmente singoli elementi o modificare intere parti del programma funzionale. Quindi l’esatto opposto della Crown Hall, realizzata con elementi strutturali leggeri, facili da assemblare e certo meno costosi. Sono circa 700 i profili metallici leggeri impiegati in questo edificio, tutti uguali e facili da produrre in maniera economica.

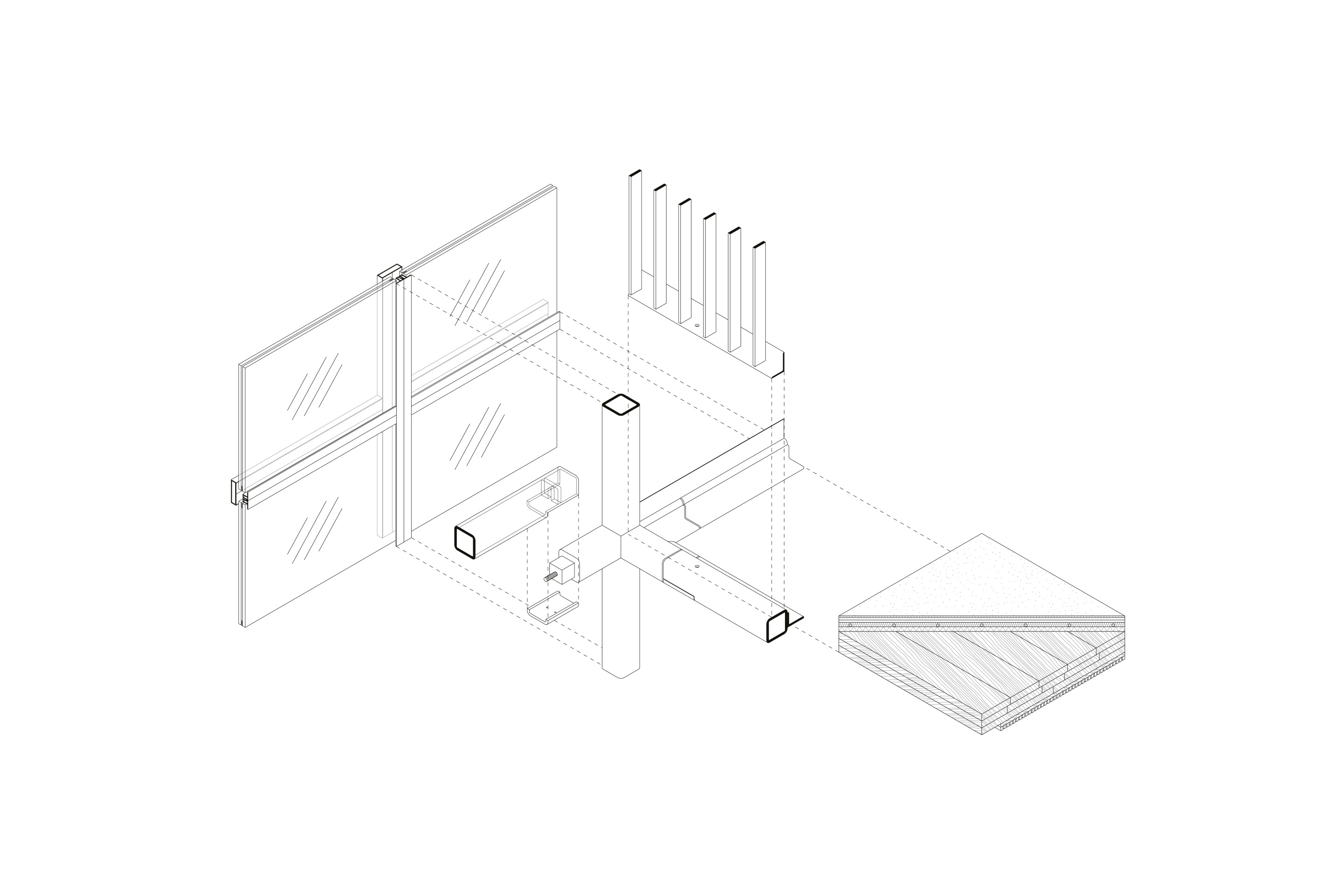

Quindi è con questa idea, forse all’inizio un po’ ingenua, che da giovani architetti con poca esperienza abbiamo iniziato il progetto a partire da un unico elemento, un profilo d’acciaio cavo di 10 x 10 cm che poi si combina con gli altri elementi, come i giunti strutturali, le lastre per i soffitti, i pavimenti, le scale, il tetto, la facciata, le tende, i corrimani, tutti i materiali per le finiture ecc. Quindi, con un kit di pezzi relativamente limitato, sono solo nove elementi diversi che si ripetono continuamente, si ottiene una quantità pressoché infinita di configurazioni spaziali che danno vita a uno spazio confortevole e bello da vedere, abitare e sperimentare in centinaia di modi diversi.

Un’altra cosa che ci interessava di questo elemento tipo in acciaio è il suo essere un profilo cavo che, oltre a far parte della struttura poteva anche ospitare l’infrastruttura tecnica dell’edificio, come ad esempio i cavi elettrici e quindi abbiamo potuto integrare anche le luci o le prese per collegare i computer portatili degli studenti, direttamente nella struttura. Questo rende davvero possibile l’uso flessibile degli spazi perché anche questa infrastruttura tecnologica può essere facilmente adattata infinite volte.

Gli stessi principi sono stati adottati per progettare tutti gli altri componenti dell’edificio come partizioni e divisori e alla fine è stata una piacevole sorpresa l’apprezzamento generale per questo progetto da parte degli studenti che lo abitano e in generale degli architetti e dei professori, anche molto noti, che lavorano in questa università. È un edificio pubblico, leggero, trasparente, che impiega energie rinnovabili e promuove l’uso democratico dello spazio.

CN: L’edificio appare ordinato e ben controllato nella realizzazione: quanto è importante la progettazione della costruzione dell’architettura nel vostro processo di lavoro? Avete seguito direttamente la progettazione dei dettagli esecutivi e la direzione dei lavori?

GD & MH: La nostra ambizione progettuale era ridurre la visibilità dei giunti perché volevamo che l’insieme della struttura risultasse come una sottile cornice per lo spazio e quindi senza che i giunti fossero eccessivamente protagonisti.

Per questo motivo abbiamo preferito impiegare un profilo quadrato, che è il più sottile possibile per dimensioni, quando occorre ottimizzare la struttura. Il profilo quadrato è neutro, senza direzioni e non come la trave a I che ha numerosi spigoli vivi a vista. La trave a I ha sempre due fronti diversi e quindi due diverse connessioni possibili. Al contrario, il profilo quadrato si comporta allo stesso modo in tutte le direzioni e quando è montato, tutti gli elementi sono continui e allineati sullo stesso piano.

Abbiamo seguito tutto il processo della progettazione e della produzione anche se, ovviamente, il calcolo strutturale è stato fatto dallo studio d’ingegneria Knippers-Helbig. Gli ingegneri disponevano di un software di calcolo all’avanguardia e con loro abbiamo fatto una specie di ping-pong. Sulla base della nostra idea iniziale, ci hanno prima proposto uno schema per il giunto tipo, che poi è stato sviluppata insieme attraverso numerose varianti, sempre cercando di semplificarlo per renderlo il più neutro possibile. Una parte del nodo è saldata e un’altra è bullonata. La parte saldata si adatta e chiude il bordo del profilo quadrato arrotondato che non possiamo evitare perché la rotondità degli spigoli è dettata dal modo in cui viene prodotto e il suo raggio dipende dallo spessore della parete del profilo stesso. È una questione di produzione. Quindi se vuoi che un elemento di connessione sia a diretto contatto con il profilo, questo deve essere sempre sagomato agli angoli. Questa situazione viene risolta con delle piastre che vengono saldate lungo il bordo ai profili quadrati, mentre tutte le altre connessioni di collegamento tra gli elementi sono sempre bullonate. La situazione tipo è quindi un incontro a croce tra elementi saldati che vengono poi bullonati e infine ricoperti e nascosti da una piastra sagomata, che rende l’insieme il più neutro possibile, lasciando a vista solo le fessure per l’assemblaggio e per la tolleranza strutturale. L’unica eccezione avviene in corrispondenza dell’aggancio alla struttura della facciata vetrata continua che è del tutto autonoma e autoportante Qui è stato aggiunto un elemento lineare sdoppiato che permette di mantenere comunque lo stesso dettaglio tipo e aggiungere il taglio termico.

Se si guarda all’interno attraverso la finestra, si vede quindi sempre il classico tipo di giunto a croce. La trave superiore è quella primaria perché sostiene la lamiera ondulata e i carichi, quella nell’altra direzione è la secondaria, porta se stessa e serve da controventamento.

La collaborazione con l’ingegnere è stata determinante perché per noi era la prima opera e il sistema, sebbene molto semplice, è stato customizzato e ottimizzato. In generale nessuna impresa è facilmente disponibile a produrre questo tipo di soluzioni non standard, tra progettisti si deve arrivare a essere quasi amici o comunque trovare un linguaggio comune e la sintonia per definire con pazienza la fattibilità della soluzione, sperando che alla fine un’azienda faccia un’offerta.

CN: La scelta del materiale è direttamente legata all’atmosfera che può determinare, al risultato architettonico. In quale direzione stanno andando le vostre ricerche in questo campo?

GD: All’inizio c’è un’idea estetica, una visione e io e Max abbiamo idee spesso diverse sull’architettura. Nel caso di quest'opera penso che l’idea di usare l’acciaio abbia funzionato molto bene per rendere l’aspetto finale che volevamo avesse l’edificio: leggero, trasparente, flessibile e supportato da una maglia modulare tridimensionale molto sottile e omogenea.

Mi piace l’idea che sembri in parte una magia: come si regge? Perché è così sottile? Perché è così fragile? Se questo avviene, allora la gente ne riconosce la bellezza. Quindi mi piace l’acciaio e ha un grande potenziale per il futuro perché ora, almeno in Germania, quello in vendita è abbondante e riciclato al 100%. Poi l’acciaio è anche una risorsa circolare perché si può riciclare più e più volte, oggi utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili, in futuro ci saranno invece i forni a idrogeno. Credo anche che le strutture in acciaio leggere funzionino molto bene, soprattutto quando si tratta di edifici pubblici, per rappresentare l’idea di trasparenza e quindi di inclusività.

Certo si impiega l’acciaio solo dove ha senso, per esempio nelle strutture, negli altri casi si usano altri materiali. In questo edificio il supporto dei pavimenti è in legno con provenienza certificata perché è leggero e risulta molto sottile quando impiegato nei solai orizzontali. Se lo sostituissimo con il cemento prefabbricato, sarebbe molto più pesante, avremmo maggiori carichi e i profili della struttura diventerebbero ben più grandi.

Si tratta di un edificio essenzialmente in acciaio e vetro. In un’epoca in cui il consenso generale è tutto rivolto a costruire in legno, terra e materiali compostabili, noi abbiamo scelto l’acciaio e credo che questo sia uno degli aspetti affascinanti di questo edificio che lo hanno poi portato a vincere numerosi premi.

CN: Si percepisce chiaramente che è stata prestata grande attenzione anche al controllo acustico degli ambienti

GD: C’è stata una grande ricerca, uno dei principali successi di questo edificio è che le persone si sentono a proprio agio nel parlare anche in uno spazio continuo dove i divisori sono ridotti al minimo e spesso sono realizzati in materiale tessile. Tutti riescono a capirsi, anche se accanto c’è qualcuno che parla a voce alta.

CN: Di fronte ai cambiamenti climatici, il dibattito internazionale dell’ultimo decennio è stato contraddistinto da diverse dichiarazioni di principi e iniziative tese a promuovere e implementare la sostenibilità ai più diversi livelli (dall’Agenda 2030 dell’ONU alla Strategia Baukultur della Confederazione elvetica) e, in particolare, nell’ambito della progettazione e del cantiere: qual è la vostra posizione su questi argomenti?

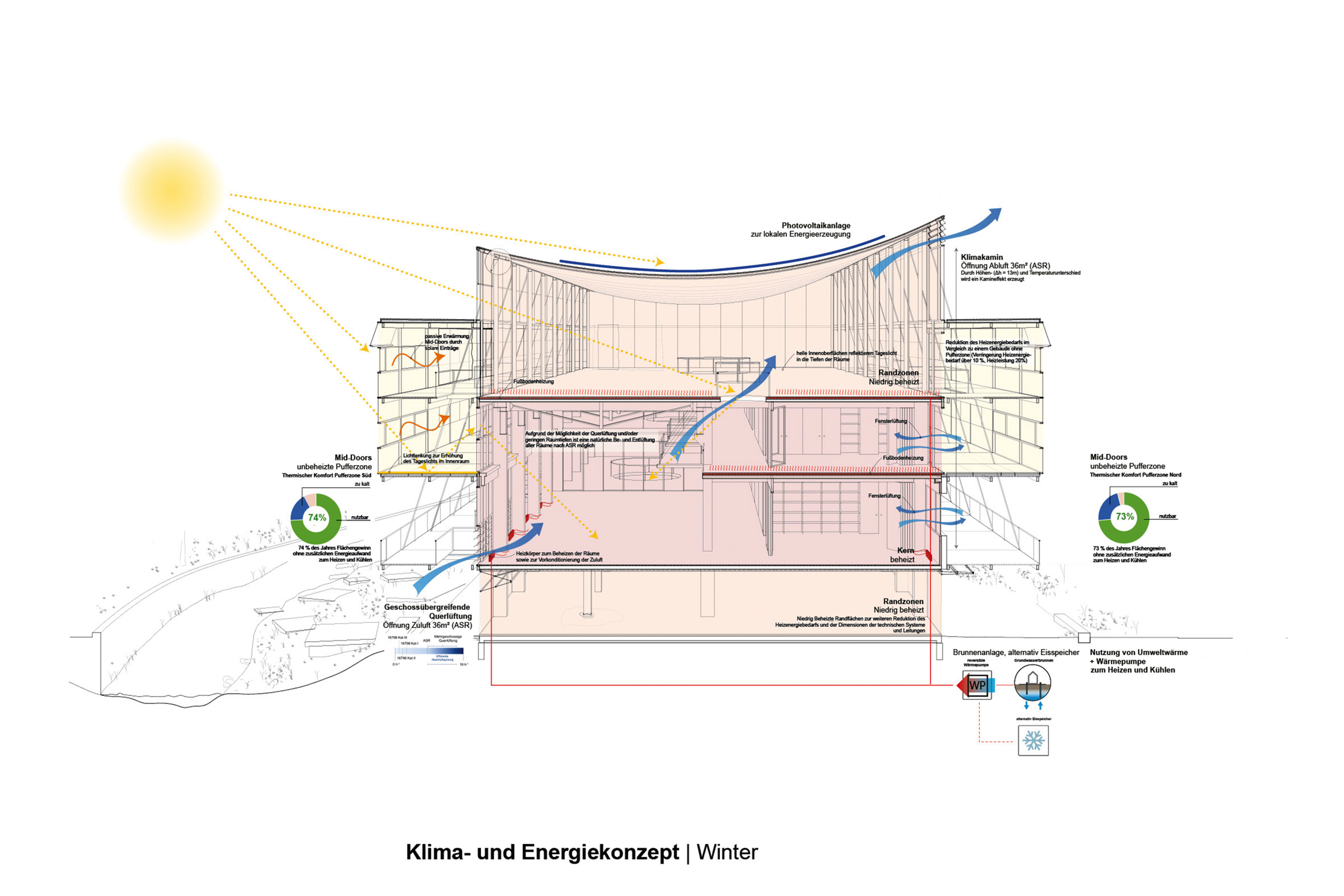

GD & MH: Crediamo ci sia una connessione tra le prestazioni dell’edificio, il suo utilizzo, i suoi principi costruttivi e la scelta dei materiali che si utilizzano per la costruzione. La risposta è però unica e specifica per ogni progetto e pensiamo che questo sia davvero affascinante perché ci riporta a una visione più libera dell’architettura. È necessario studiare a fondo la funzione di un edificio, il suo uso e il motivo per cui lo costruiamo per arrivare a un principio di costruzione logico, a un sistema di impianti coerente e sostenibile selezionando materiali responsabili. In questo caso abbiamo scelto materiali adatti a un edificio a uso pubblico mentre l’impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento è collegato al teleriscaldamento della città. Inizialmente la gente temeva facesse troppo caldo in estate a causa delle grandi vetrate, in realtà si sta bene perché la facciata è completamente in ombra. Sei fortunato, hai scelto il giorno giusto per visitarlo, oggi il tempo è bellissimo e la luce naturale all’interno diventa sempre più bella man mano che il sole si alza. In inverno, gli alberi qui intorno perdono tutte le foglie, il sole è basso e penetra molto in profondità nella facciata sud, generando un gradevole calore all’interno dell’edificio. In estate, il sole è più alto, gli alberi sono ricoperti di foglie e insieme agli sbalzi del tetto e della loggia proteggono la facciata. Tutto funziona abbastanza bene. Per noi la presenza di questo tipo preciso di alberi è stata importante sin dall’inizio, sebbene la legge tedesca non consenta di considerarli ai fini dei bilanci energetici. Il vetro è del tipo doppio comune, ma funziona bene. In inverno, la gente continua a sedersi vicino perché comunque non è mai freddo e grazie alla ventilazione, non si forma umidità sulla facciata.

CN: A proposito delle vostre ricerche riguardo la ricaduta sociale e tecnologica dei vostri progetti, in quale direzione state andando?

MH: Per me è interessante considerare l’architettura come un’infrastruttura sociale. Difendo l’idea che l’architettura debba essere una piattaforma comune qualunque sia la destinazione d’uso e che quando questa è altamente flessibile produca un senso di comunità, sia che si tratti di alloggi, oppure di attrezzature universitarie come in questo caso. Questa è un’idea che proietto, o cerco di proiettare, in ogni proposta progettuale a prescindere dal programma e credo porti a una ricerca sul modo in cui le persone usano oppure si appropriano di un edificio: la questione è come questo può generare una maggiore libertà nella vita quotidiana. Lavoro su edifici in legno massiccio, tanto quanto in acciaio o in muratura, ma ritengo che la scelta dei materiali e il prevedere la maggior flessibilità possibile nell’uso comodo e informale degli spazi, siano sempre questioni da introdurre e valutare con attenzione.

GD: Sono d’accordo anch’io e inoltre mi piace l’idea che l’ingegneria, soprattutto strutturale, sia una componente importante dell’architettura. Trovo grande gusto nel comporre edifici costituiti da elementi e mi piace risultino leggeri e trasparenti.

CN: «How much does your building weight?» ha chiesto un giorno Richard Buckminster Fuller a Norman Foster…

GD: Esatto, proprio in questa direzione sto cercando di combinare le idee di modularità, tensostrutture e strutture a membrana. Spesso faccio installazioni in cui provo a testare questo tipo di soluzioni perché sono convinto che la ricerca sull’innovazione strutturale sia interessante.

CN: Quindi vi interessano le ricerche e le opere di Frei Otto?

GD: Sì, certo, è un riferimento e credo che ci sia molto nelle sue ricerche che possiamo portare avanti. Per esempio, mi interessano le strutture dello stadio olimpico di Monaco di Baviera, ma vorrei trovare un modo per evitare l’impiego del cemento armato e così ridurre i plinti e le altre enormi opere a terra. Otto è stato anche un precursore della sostenibilità, ha organizzato seminari su clima, architetture passive, biomateriali ecc. molto in anticipo sui tempi.

CN: Conoscete l’architetto svizzero Fritz Haller?

GD & MH: Sì, certo, è un altro riferimento. Vediamo un grande potenziale nel proiettare le sue idee nel futuro. Penso che si possano combinare i suoi sistemi costruttivi modulari con i temi più contemporanei della sostenibilità. Otto, Haller e Fuller sono ottimi riferimenti per innovare la ricerca sulla costruzione sostenibile.

CN: Quali strumenti utilizzate per lavorare?

MH: Penso che il disegno a mano libera sia ancora uno strumento molto aperto ed efficace. Mi piace mettere le idee su carta, tuttavia non voglio perdere la possibilità del dialogo dove la collaborazione gioca un ruolo determinante. Penso che questo sia lo strumento migliore per concettualizzare i diversi temi.

GD: Anche la progettazione digitale in 3D è libera e quindi tutti gli strumenti, ciascuno a suo modo, possono contribuire a rendere il processo della progettazione flessibile e liberatorio.

CN: Durante il processo di progettazione avete mai pensato alla programmazione della manutenzione dell’edificio nel corso del tempo e a cosa succederà alla fine della sua vita utile?

GD: Si certo, ad esempio questo edificio dovrà essere smontato perché qui vogliono realizzare un grattacielo o qualcosa del genere. Quindi immaginiamo che lo collocheranno in un luogo diverso, smontandolo e riassemblandolo facilmente. Oppure con i pezzi smontati costruiranno edifici diversi, assemblandoli in altro modo.

Recentemente uno stagista in studio non aveva molto da fare e quindi gli ho detto: «Inizia a pensare cosa fare, hai il modello 3D, tutti i nodi e o giunti, prova a progettare nuovi edifici utilizzando gli stessi elementi dello Study Pavilion alla TU-Braunschweig».

Mi piacerebbe, magari alla fine della nostra carriera, vedere questo edificio trasferirsi altrove e rinascere in qualcos’altro. Ci piace pensare che questo sia un edificio riciclabile, non solo in termini di materiali, ma soprattutto come sistema costruttivo. Anche il riuso può certo essere una strategia per la sostenibilità. Oggi la maggior parte degli interventi, almeno qui in Germania, riguarda edifici esistenti e questi possono dare un contributo importante per ridurre l’impatto delle costruzioni sull’ambiente.

CN: Quindi sostenete l’idea che, già dalla fase di progetto, un edificio possa essere concepito con la prospettiva di divenire poi esso stesso fonte di materiale da costruzione per il futuro? Come credete potrà evolvere il dibattito intorno ai processi della progettazione e costruzione circolare? Come immaginate le trasformazioni future di questo edificio?

GD: Questo progetto è molto efficiente, ma allo stesso tempo anche molto specifico. Qualunque cosa si voglia costruire riutilizzandone i componenti può solo essere basato su una griglia di 3x3 m. Questa è la sua natura e si possono fare molte cose come, ad esempio, costruire un edificio molto lungo, ma largo solo 3 m e così via. È un sistema per realizzare edifici con una scala intermedia, tra quella degli edifici tradizionali e quella dei mobili.

Quando parliamo di questo edificio nelle conferenze, mostriamo sempre anche i progetti Spacial City di Jona Friedman e FunPalace di Cedric Price e diciamo che la nostra proposta viene da lì, in qualche modo siamo partiti dalle architetture sperimentali degli anni Settanta.

MH: Credo che questo edificio provochi un po’ l’idea di come si produce cultura anche attraverso la riflessione e la progettazione, del modo come le persone possono abitare lo spazio e come, forse, potrebbero prendersene cura. La speranza è che diventi sempre più il cuore del campus, che le persone vi si identifichino e che diventi quindi un innesco culturale. Noi architetti spesso conosciamo il potenziale dell’architettura e ne siamo convinti, ma dobbiamo affrontare molte persone che non lo vedono o non lo vogliono vedere.

GD: Penso che una speranza per il domani, sia promuovere delle innovazioni socio-culturali attraverso l’architettura. Il mio ruolo come architetto è dimostrare che è possibile farlo. Mi piacerebbe vedere il ritorno di idee più audaci nel dibattito per portare la nostra disciplina fuori dalla semplice risoluzione dei problemi quotidiani, verso nuove intuizioni per un futuro migliore. Credo che in questo momento l’architettura, almeno qui in Germania, si affidi troppo all’ingegneria. Ritengo che l’architetto, come progettista, dovrebbe occuparsi di più e meglio dello spazio come cornice o contenitore dei fatti della vita. Penso ci sia il potenziale per diventare un vero e proprio movimento e che questo possa raggiungere la forza che ha avuto il moderno.

CN: Sulla scorta dell’esperienza e del successo ottenuti con questo progetto qui alla TU-Braunschweig, nei lavori più recenti state studiando come impiegare altri materiali oppure state sviluppando sistemi costruttivi diversi?

GD: Nei progetti più recenti mi trovo spesso a confrontarmi con l’adattamento di strutture esistenti. C’è un progetto in cui abbiamo adattato la struttura prefabbricata in cemento di una vecchia tipografia. Si tratta quindi di una struttura modulare, in un certo senso anche smontabile, realizzata con elementi del tutto comuni e il programma richiede di aggiungere volume e dunque di aumentare l’altezza dell’edificio. Con gli ingegneri abbiamo esaminato la struttura e ci siamo detti che la soluzione poteva essere aggiungere una sorta di esoscheletro per rinforzare e poi alzare la costruzione esistente. Quindi, con un sistema modulare molto leggero, abbiamo aggiunto una struttura abitabile, cercando di distribuire i nuovi carichi in modo equilibrato per evitare di realizzare nuove fondazioni È ancora una struttura smontabile, ma in questo caso si adatta alle condizioni esistenti. Questa, secondo me, è la sfida.

CN: Per concludere l’intervista, qual è un vostro auspicio per il prossimo futuro?

GD & MH: Spesso gli architetti pigramente pensano che sia impossibile fare buona architettura, anche a causa dell’enorme quantità di normative che dobbiamo rispettare. In realtà non lo è, ma pochi ci provano davvero, le persone devono avere idee coraggiose e più fiducia nel fare quello che vogliono.

Si tratta di ripartire dalla tradizione e considerare, ad esempio, le soluzioni passive negli edifici. Ce ne sono tante molto efficienti che funzionano bene in gran parte del nostro pianeta e la tecnologia va comunque semplificata. Dal punto di vista spaziale e sociale dovremmo dare continuità alle conquiste della modernità per dirigerci concretamente e rapidamente verso un mondo migliore.