Sulla tettonica del dettaglio

Intervista a Eduardo Souto de Moura

Nella prima delle tre interviste di Archi 01, Eduardo Souto de Moura racconta la sua posizione di architetto e pensatore, in relazione alla tradizione costruttiva e alle nuove prospettive della professione.

For the English version click here.

Carlo Nozza: Poiché la rivista Archi si rivolge a un pubblico composto sia da architetti, sia da ingegneri, mi piacerebbe cominciare questa conversazione chiedendoti: quale è il tuo modo di collaborare con i diversi consulenti e integrare così componenti e specialità tecnologiche nel tuo processo di lavoro e, in definitiva, nel risultato architettonico?

Eduardo Souto de Moura: Non c’è architettura senza ingegneri. Fino a quando gli architetti non hanno parlato latino non erano necessari gli ingegneri, da quando hanno iniziato a parlarlo si è reso necessario avere al proprio fianco qualcun altro che parlasse latino e quindi gli ingegneri. Non appena inizio a disegnare i primi schizzi di un progetto chiamo subito un ingegnere, Jorge da Silva o Rui Furtado, per ascoltare la loro opinione. Visualizzo molto rapidamente la materialità, gli ingegneri puliscono rapidamente la testa da tutto ciò che non è costruzione. Mentre gli architetti indugiano sulla narrativa sui temi dell’ambiente, ecologia, energia, sociologia, tipologia, l’ingegnere fa tabula rasa con la sua interpretazione esclusiva della stabilità. Fin dal primo giorno devo quindi avere al mio fianco un ingegnere. Ad esempio, per spiegarmi, sto sviluppando un progetto per il TGV, una stazione in linea che è come un acquedotto romano, ma lo devo attualizzare al XXI secolo e le informazioni dell’ingegnere per me sono vitali. Non si tratta più delle vecchie idea dell’Ottocento spesso empiriche o basate sul semplice buonsenso, oggi collaborare con gli ingegneri è sostanziale, come il dialogo con il committente.

CN: Quale è la relazione tra tradizione e innovazione nei tuoi progetti? Ad esempio, riferendomi al progetto per il TGV che hai appena citato, come trasformi la consistenza territoriale di un acquedotto romano in un’opera contemporanea?

ESdM: Io lavoro per immagini. Il discorso teorico mi interessa per dare sostanza e coscienza all’azione, ma non mi fornisce alcuna informazione riguardo l’architettura, solo riguardo la mia posizione come cittadino nei confronti della società. L’architettura prima di tutto è un servizio, i committenti mi chiedono di progettare una stazione per il TGV a Gaia e questa è la domanda sociale, ma poi io chiedo loro perché e per chi la dobbiamo realizzare. L’obiettivo è fornire il miglior servizio con il minimo impiego di risorse.

CN: Più in dettaglio, come sviluppi la ricerca per innovare i sistemi costruttivi nelle tue architetture?

ESdM: Questo è quello che mi interessa. La mia visione dell’architettura non ha una narrativa. Può essercene una che mi interessa, ma come punto di partenza non posso cominciare da una narrativa perché porterebbe come risultato un disastro. L’architettura si argomenta e motiva da sé, un pilastro è un pilastro, una trave è una trave, un pilastro abbinato a una trave può dare una costruzione e una costruzione può dare diversi risultati. Io devo fare uno sforzo quasi schizofrenico, immaginare che il mondo intero sia contenuto in un foglio A4 e quindi cercare di ridurre il progetto a un numero minimo di problemi da risolvere, altrimenti non riesco ad andare avanti. È un po’ estremo dirlo, ma è così, troppo spesso gli architetti parlano molto senza giungere a delle conclusioni concrete.

CN: Sin dall’esperienza Erasmus qui alla FAUP a Porto, ho potuto constatare che la straordinaria qualità di certa architettura portoghese è anche frutto dei riferimenti culturali e degli strumenti con i quali siete stati formati. Quali sono stati i tuoi riferimenti? Quali strumenti prediligi impiegare?

ESdM: Gli strumenti che uso sono quelli tradizionali con i quali sono stato educato. Il periodo che ho trascorso alla scuola di architettura è stato molto breve perché ha coinciso con la rivoluzione dei garofani, durante la quale la scuola è rimasta praticamente chiusa per lunghi periodi. All’epoca lavoravamo secondo un’impostazione molto politica e sociale, basata sul dibattito sociologico e antropologico intorno alla progettazione delle abitazioni per i ceti meno abbienti nella città di Porto. Collaboravo ai progetti SAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local) e mi dedicavo principalmente all’aspetto sociale dell’architettura che ha rafforzato la mia idea di architettura come servizio. Questo però non basta, mentre cercavo nuove soluzioni per cambiare la realtà è successo per caso che il ministro delle Politiche abitative, architetto di formazione, avesse valutato i progetti che avevamo preparato come studenti e scelto quelli più promettenti per finanziarli e realizzarli.

Io, Adalberto (Dias), Manuela (Sambade) e Teresa (Fonseca) a scuola eravamo coinvolti nei discorsi sulla semiologia, sul materialismo dialettico e non eravamo però in grado di fare progetti che si potessero costruire e allora dovendo cercare un architetto siamo andati dal migliore, Álvaro Siza. Ci ha detto di sì e da quel momento sono sempre stato legato a lui, in fondo quella è stata la mia vera scuola.

Siamo di generazioni differenti, Siza dice che non gli interessa in modo particolare la struttura e non mostra mai pilastri e travi, la sua architettura ha uno scheletro come fosse una scultura, che poi ricopre e riveste con diversi materiali. Io faccio un po’ il contrario – non avevo mai pensato a questo – per me la struttura è la base dell’architettura, la sua espressione, che poi viene completata per proteggere lo spazio interno, è il principio dei templi. Per me la base dell’architettura è la colonna, da quella dorica e poi ionica, si è arrivati a quella in acciaio della Neue Nationalgalerie di Berlino.

CN: Oggi siamo nel mezzo di una straordinaria trasformazione dei processi di lavoro. Pensi che gli strumenti digitali possano aiutare la progettazione architettonica?

ESdM: Aiutano certo, dire il contrario significherebbe essere contro il progresso, ma allo stesso tempo credo che da soli non siano mai la salvezza. È naturale divenire molto radicali quando appare qualcosa di nuovo, tutte le volte qualcuno dice che sarà la fine, come quando sono apparsi i computer. Come non sono contro gli strumenti digitali, così sono a favore dell’intelligenza artificiale perché permette di gestire sempre meglio i dati e le informazioni per evitare soluzioni arbitrarie, tipo quelle dalle quali ci mette in guardia Rafael Moneo. Al contrario, se ben impiegata, l'intelligenza artificiale ci può permettere di raggiungere la soluzione più adeguata al servizio che ci è richiesto.

CN: Negli anni durante i quali ho collaborato qui, nel tuo studio in Rua do Aleixo, ho avuto modo di apprezzare la costante e ostinata attenzione che poni nel rapportarti con il contesto dove andrai a intervenire. Mi ricordo ad esempio gli studi del teatro di Epidauro per individuare la miglior collocazione nel paesaggio, oppure le conversazioni con gli ingegneri per capire la costruzione delle dighe idroelettriche lungo il fiume Douro e comprendere le proporzioni della struttura alla scala del paesaggio, per progettare lo stadio di Braga. In generale, quando inizi un progetto, come interpreti il luogo e come ti confronti con la realtà naturale, ambientale, culturale, tecnologica ed economica locale?

ESdM: Cerco di aiutare. Devo aver già detto in passato che Dio ha creato male il mondo. Si riposò il sabato, lasciando ancora molto da fare. Le persone devono poter attraversare i fiumi senza bagnarsi i piedi, dormire senza che le bagni la pioggia. Una scrittrice brasiliana (Clarice Lispector) ha detto che il mondo è costituito da ciò che ha creato Dio che noi chiamiamo Natura e ciò che è fatto dagli uomini che chiamiamo architettura e ingegneria. Non sono religioso, ma ogni luogo ha la sua energia che può essere positiva o negativa, senza alcuna superstizione.

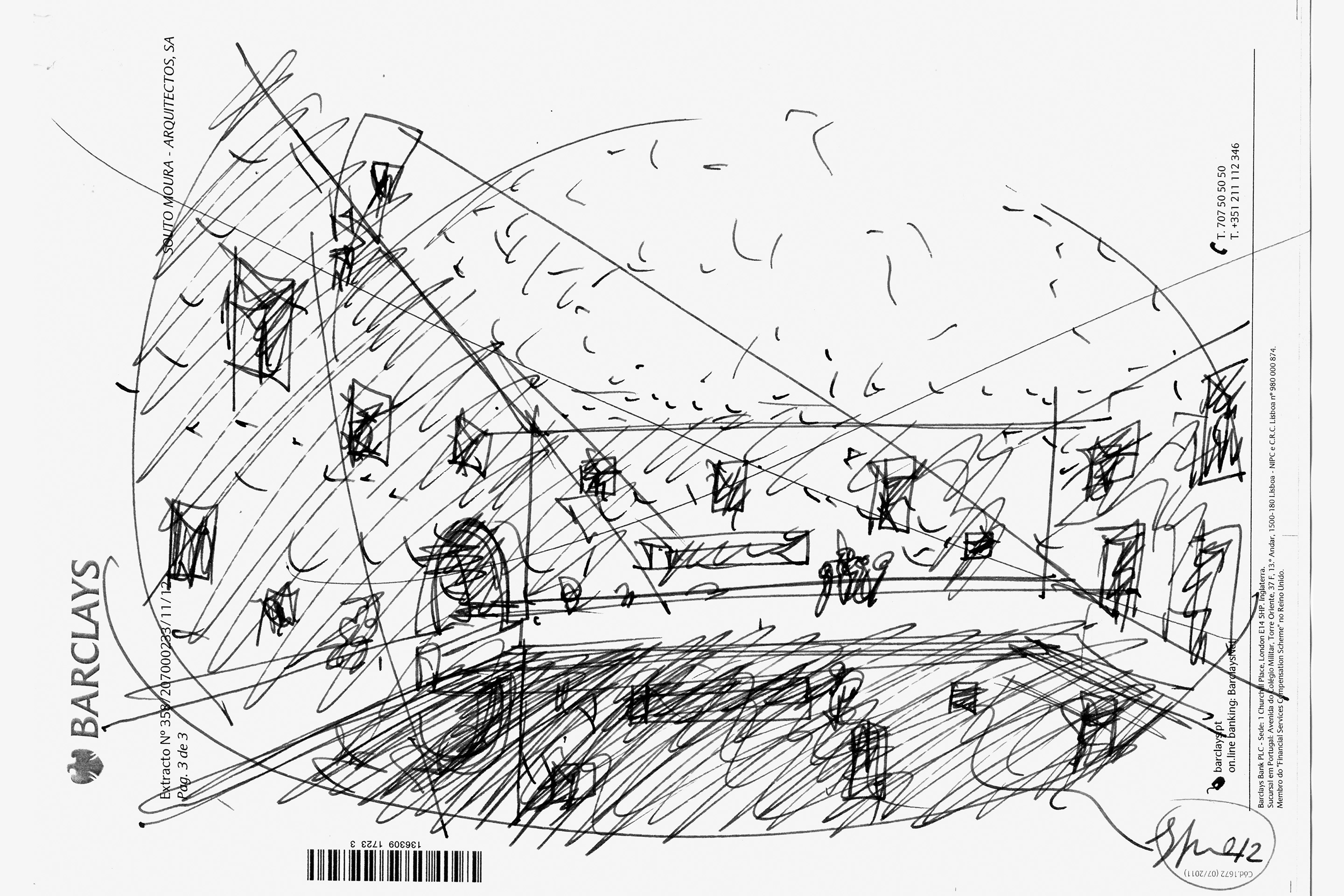

Quando mi chiamano per un progetto è perché qualcuno ritiene che in quel luogo manchi qualcosa e quindi faccio una proposta per completare l’esistente. Questo è successo ad esempio per lo stadio di Braga, ti ricordi all’epoca sono stato attaccato perché per alcuni stavamo scavando la montagna distruggendola; dopo la costruzione sono tornato a vederlo e da lontano, coprendolo con una mano, mi sono detto che andava tutto bene come al solito, ma poi scoprendolo mi sono detto che il paesaggio era meglio di prima. Progettare significa fare delle analisi oggettive di cosa manca, ma queste da sole non servono a molto e quindi occorre visualizzare attraverso degli schizzi, che per me sono analisi inconsce, una proposta che completi l’esistente. Lo schizzo è molto rapido e in qualsiasi situazione ti permette di visualizzare se un’architettura rotonda o a punta o altro può funzionare, genera immediatamente un dialogo, un discorso che attraverso scambi rapidi ti permetterà di giungere a delle conclusioni e questa per me è la ricerca.

Uno dei testi a mio parere più importanti dell’architettura moderna è la lezione che Rafael Moneo pronuncia sull’architettura arbitraria per l’ingresso alla Reale Accademia di Spagna. Dice che l’architettura inizia sempre come gesto arbitrario, una persona arriva in un luogo si siede e inizia un’analisi fatta di un susseguirsi di schizzi realizzati in rapida sequenza come fossero un flash; anche Herberto Helder lo spiega bene nei libri Flash e Photomaton & Vox. Attraverso suoni o immagini rapidamente apprendiamo il luogo e poi visualizziamo attraverso altri schizzi, che sono analisi inconsce, soluzioni dettate dall’intuizione. C’è chi dice che l’intuizione non abbia basi razionali e chi dice invece ne abbia, come alcuni filosofi; per me è molto importante perché è una decisione istantanea frutto di un sapere acquisito durante molti anni.

Quindi la scelta per intuizione non è arbitraria, ma molto personale. Il progetto è il processo di ricerca, di analisi e di sintesi delle ragioni che lo rendono non arbitrario. La costruzione deve essere razionale, altrimenti crolla.

CN: L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile lanciata dalle Nazioni Unite nel 2015, la New European Bauhaus proposta dall’Unione Europea nel 2021 e la Strategia Baukultur in via di attuazione nella Confederazione Svizzera in generale promuovono l’approccio sostenibile alla progettazione, qual è la tua posizione nei confronti di questi temi?

ESdM: La storia è costellata di edifici che non risponderebbero ai requisiti a mio parere deformati e tecnicisti di quanto oggi è considerato ecologico o sostenibile.

Il Partenone, le Piramidi, il Pantheon non sono sostenibili? E Villa Savoye o Farnsworth House? La mia domanda è questa: la sostenibilità è solo una risposta meccanicista sì/no a dei quesiti tecnici, oppure è frutto di un rapporto, di un equilibrio con l’ambiente?

A mio parere andrebbe rivisto il concetto di sostenibilità. L’architettura non è arte ma può diventarlo, il suo obiettivo è la bellezza e questa non è astratta, ma legata allo star bene in un luogo. Villa Savoye è un monumento al ponte termico, ma anche così è storia dell’architettura.

So che è necessario pensare alla sostenibilità per preservare il pianeta, ma è altrettanto chiaro che non si deve essere estremisti, come vorrebbero alcuni protocolli tecnici o gruppi politici. Anche la progettazione delle diverse specialità oggi sta prendendo troppa autonomia, è necessario e urgente che le persone non perdano la nozione dell’interconnessione tra tutti i diversi aspetti dell’architettura. Oggi gli urbanisti si occupano solo di viabilità, gli architetti disegnano solo facciate, gli strutturisti si preoccupano solo che l’edificio non cada. Si sta perdendo una tradizione umanistica europea che affonda le radici nell’antica Grecia e attraversa l’epoca romana, l’Umanesimo, il Rinascimento, il Barocco e il Moderno che è un altro rinascimento costruito in acciaio e cemento armato.

Penso che si stiano vedendo esagerazioni tipiche dei principianti e spesso accompagnate da speculazioni, più semplicemente a mio parere la Baukunst dovrebbe essere la condizione minima per costruire.

CN: Oggi progettare in modo sostenibile significa anche programmare la manutenzione degli edifici nel tempo. Quale è la tua opinione al riguardo?

ESdM: In Portogallo non c’è manutenzione. La manutenzione è un lusso dei paesi ricchi, in questo paese già poter costruire è una festa e in fase di preventivo le opere da realizzare vengono dimezzate perché è molto caro quello che disegnano gli architetti. Non si vede dunque il problema a lungo termine.

CN: Come sai, continuo a mantenere un rapporto stretto e continuo con la realtà culturale e in particolare architettonica portoghese. Se tra le nuove generazioni di architetti mi appare molto chiara la volontà di innovare i processi della progettazione, concordo con te che la sensibilità comune e diffusa sui temi della sostenibilità sia ancora troppo spesso superficiale o male informata qui, come in gran parte dell’Europa, Svizzera compresa. Il dovere di essere responsabili non è un fatto nuovo, anzi attraversa la storia della costruzione nei secoli, non pensi quindi che noi come architetti dovremmo insistere maggiormente per divulgare questo messaggio tra le persone?

ESdM: Sì, credo che dovrebbe essere diffuso, anzi conosco alcuni casi interessanti come, ad esempio, le opere di Siza in Olanda dove i battiscopa sono in sughero incollato per risparmiare denaro e investirlo invece nel giunto tra le pareti in mattoni e le finestre, che è dove può entrare umidità. Qui il giunto è sigillato con il piombo. In questi progetti si è speso quindi molto per sigillare l’involucro, mentre si è risparmiato sui battiscopa. Anche io ho avuto qualche esperienza all’estero, ad esempio in Svizzera con l’edificio per la Novartis o con Siza in altri progetti e mi sono comportato di conseguenza, ma qui in Portogallo oggi è impossibile, perché lo si ritiene ancora troppo costoso.

CN: Ricordo una tua conferenza a Serralves di tanti anni fa durante la quale, parlando di Santa Maria do Bouro, dicevi che nel corso della storia esiste una tradizione secondo la quale spesso i vecchi edifici venivano smantellati e i materiali riutilizzati per costruirne dei nuovi. Qual è la tua opinione sul tema del riutilizzo dei materiali e degli elementi costruttivi provenienti dalle demolizioni di edifici ordinari?

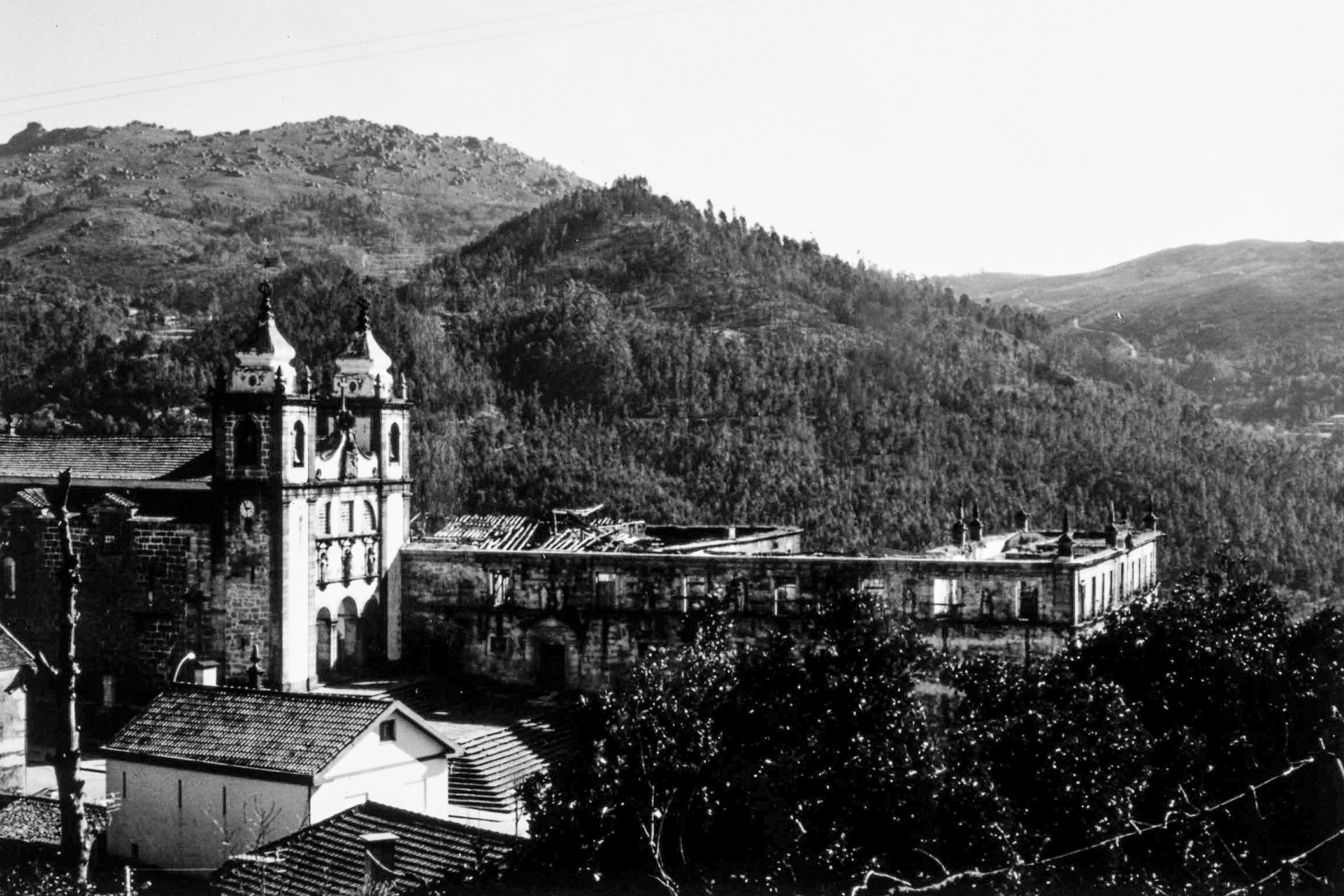

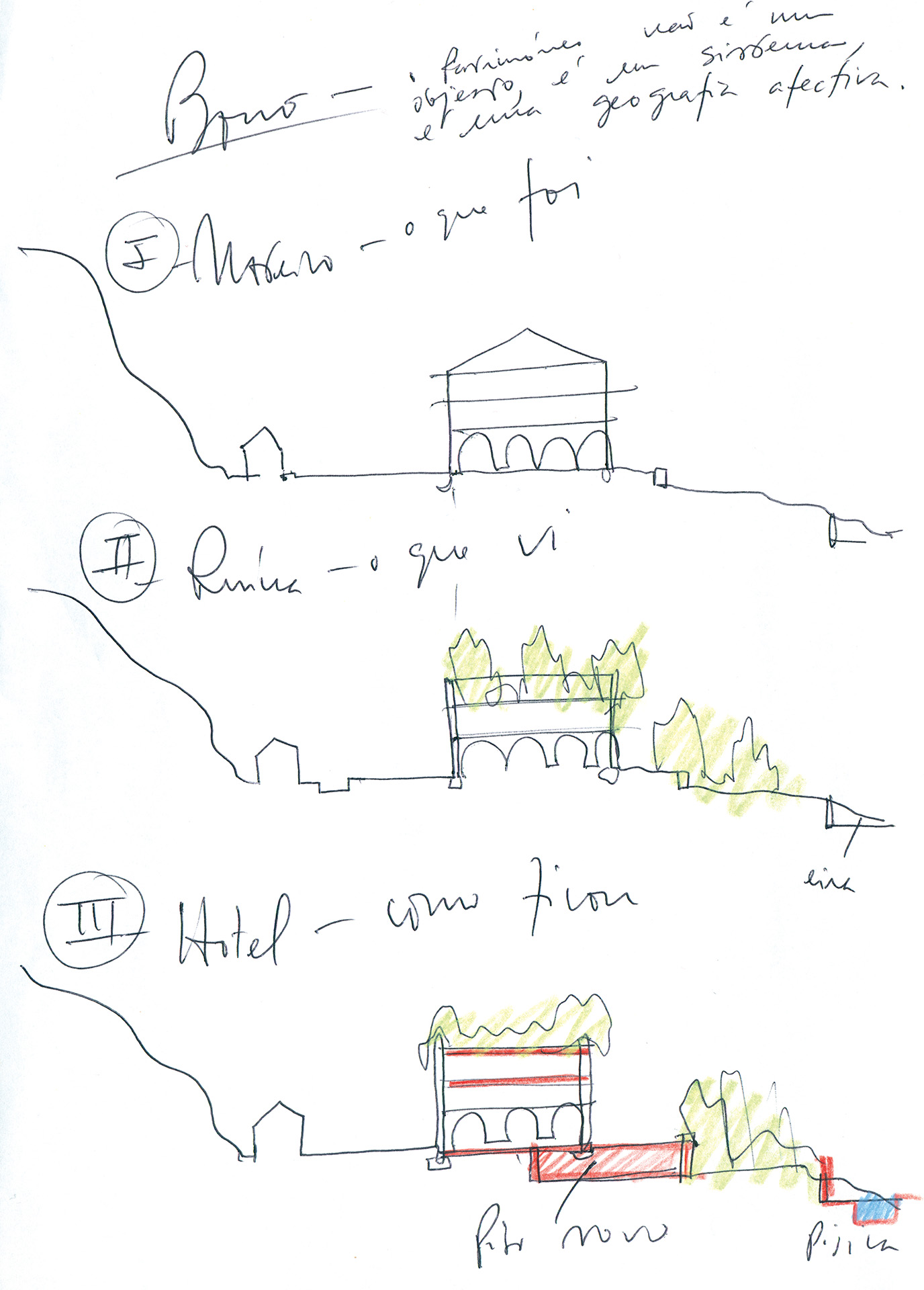

ESdM: La prima cosa è fare uno studio economico serio, se l’edificio è di qualità va mantenuto e riutilizzato, se non lo è si può sostituire, sempre che non si tratti di fabbricati di particolare valore e appartenenti al patrimonio. Io ad esempio ho progettato interventi in tre monasteri appartenenti al patrimonio portoghese, il convento di Santa Maria a Bouro, il Convento das Bernardas a Tavira e il Monastero di Alcobaça adottando tre modi di lavorare diversi.

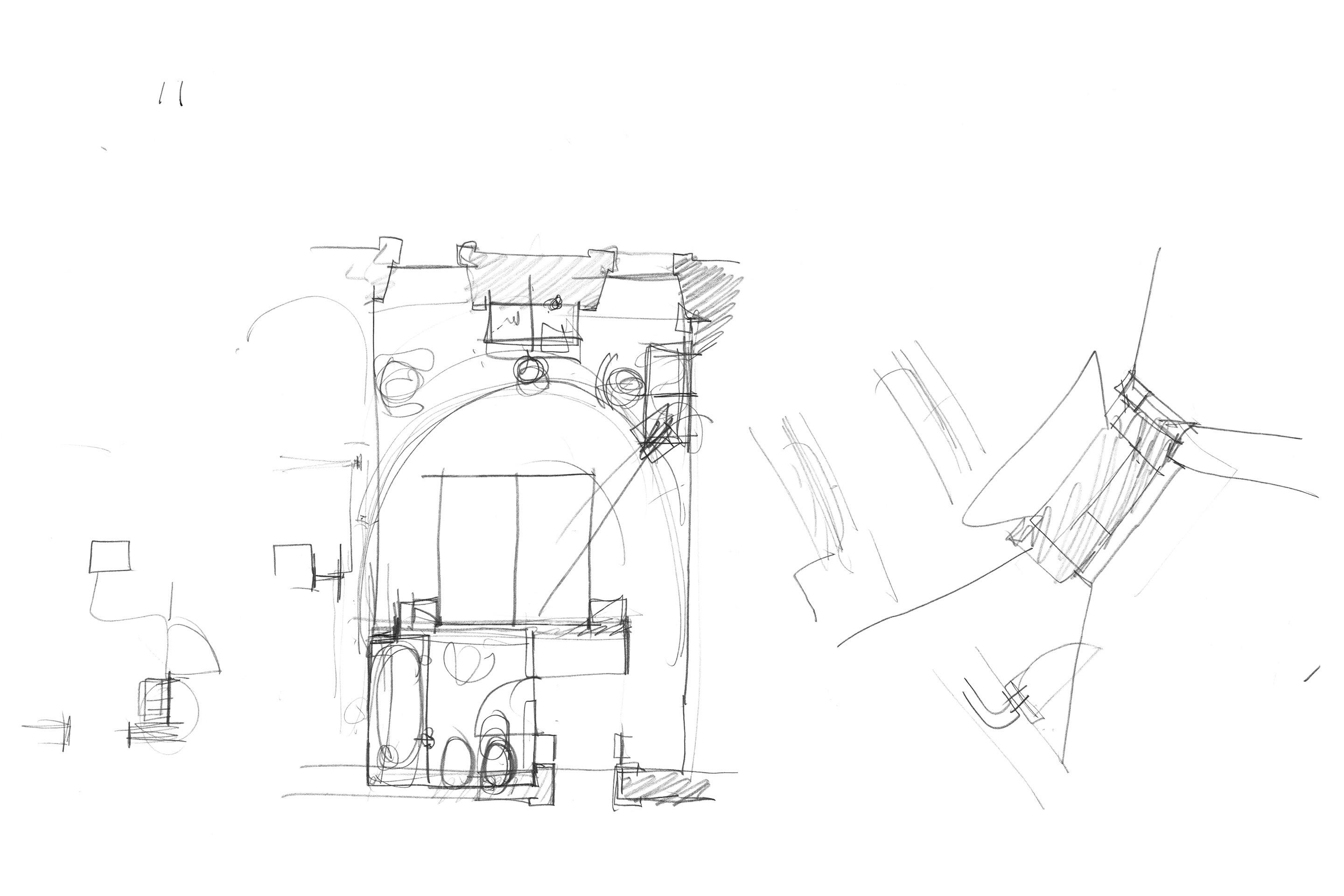

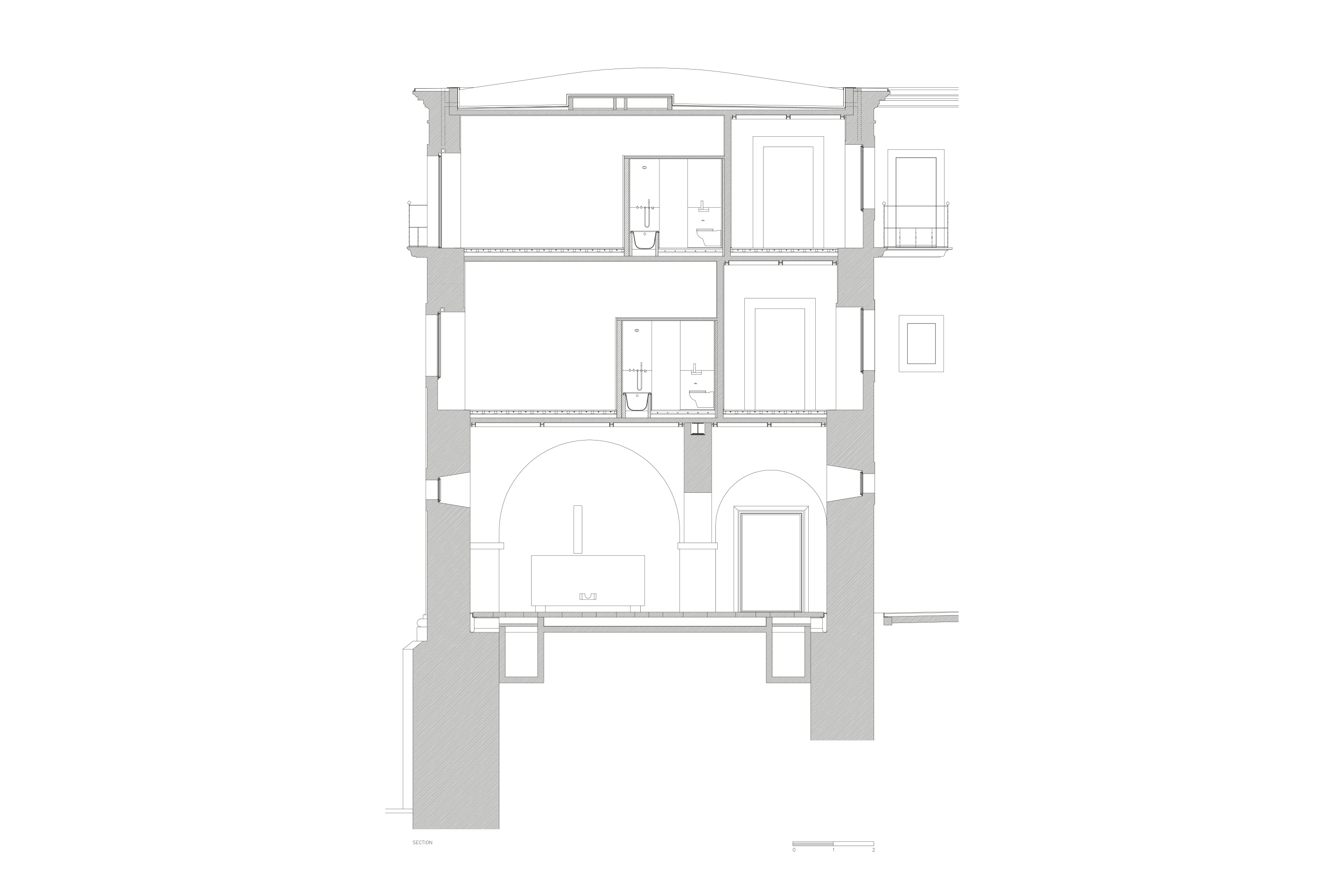

L’intervento a Bouro è legato a una certa radicalità e ai dettati della Carta di Venezia, quello che è antico resta originale, quello che è nuovo è riconoscibile, insomma un atteggiamento anti-pastiche. È un’opera moderna realizzata con pietre antiche. Nel Convento das Bernardas ho conservato sia la tipologia che la forma originali che erano già state alterate nel tempo, credo comunque bene. Il convento inizialmente fu un monastero e in seguito una fabbrica di farine e quindi ho rinforzato questa immagine aggiungendo un camino, che non è una scultura, ma è collegato alle caldaie, e poi un tetto, aprendo anche 110 finestre per rispondere alle esigenze del cambio d’uso da fabbrica a edificio residenziale. Questo progetto racconta l’evoluzione costante di un’architettura senza l’impiego di opere eclatanti o manifesto. Nel Monastero di Alcobaça, dopo essere intervenuto in maniera molto importante in Bouro e Tavira, ho sperimentato un terzo modo meno forzato accettando, un po’ a fatica, i difetti dell’edificio esistente, come una nonna che non è perfetta, con dignità mostra la sua età e quindi non si veste con abiti di cuoio, ma con un tailleur dimostrando la sua serenità. Quindi in Alcobaça quello che era storto così è rimasto. Il committente è privato, l’arredo è minimo, i corridoi sono completamente vuoti e contiene solo arredi disegnati da me e da Siza che nel tempo si trasformeranno in un investimento. È quindi un’opera molto morbida, sono visibili tutte le rughe lasciate dal tempo. Dei tre interventi è quello dove si vede meno l’azione dell’architetto.

Credo quindi non ci sia un unico modo di intervenire sul patrimonio, è necessario usare il buonsenso e decidere di volta in volta come procedere.

CN: Durante il processo della progettazione, quando e come scegli quale materiale impiegare, il conseguente sistema costruttivo e infine visualizzi il risultato architettonico?

ESdM: Dipende da vari fattori. In generale considero quasi sacro il triangolo con ai vertici materiale, sistema costruttivo e linguaggio e solo raramente faccio eccezioni. È un riferimento che mi accompagna.

CN: Penso ad esempio a come hanno trattato questa relazione tra concetto strutturale e risultato architettonico Mies van der Rohe, oppure Louis Kahn.

ESdM: Mies van der Rohe è fondamentalmente oggettivo nella struttura, lo fa molto bene ed è formalista solo negli angoli. La storia è piena di tradimenti, ma non è la storia degli adulteri che interessa, ma il romanzo Madame Bovary di Flaubert. Questa è una discussione filosofica: la verità non sempre è bella, altrimenti non ci sarebbe la letteratura. Mies inventava degli angoli falsi o aggiungeva profili inutili solo per rinforzare la verticalità degli edifici, ma anche in questi casi non nasconde mai la finzione, che usa invece come fosse il trucco per una signora, se ne serve per rinforzare la bellezza. Louis Kahn invece è tra gli architetti che copio meno perché penso che quelle strutture non siano molto vere. Sono stato in India, Pakistan e Bangladesh: i mattoni spesso sono rotti e so che ci furono discussioni infinite con l’ingegnere perché gli elementi in calcestruzzo funzionano al contrario di come dovrebbero. Kahn al contrario di Mies nascondeva la finzione.

Per me la struttura è vitale per comprendere l’architettura. Mi interessa quindi anche il movimento strutturalista perché ha contribuito a rendere più oggettive le scienze umane, sino ad allora troppo soggettive e a volte persino arbitrarie.

CN: La tua architettura è rappresentativa di un antico sapere, sempre rivolto all’innovazione. Come scegli i materiali per realizzare le tue opere?

ESdM: Credo nell’architettura pittorica. Quando realizzo un muro in pietra non è per nostalgia o per rivitalizzare la costruzione antica, ma perché mi piace la pietra ed è pittorica. Me ne sono reso conto quando stavo preparando il discorso per il Premio Pritzker, la mia architettura è moderna, ma non rompe con la tradizione. Quando costruisco prima realizzo una parete in calcestruzzo, perché la pietra ha vari difetti per essere impiegata direttamente in architettura e poi la rivesto in pietra. È in relazione con quanto pensava Schinkel o con la casa di John Soane a Londra, con l’idea di un collezionismo e di un interesse pittorico per il passato.

Ecco perché temo ancora così tanto disegnare finestre, posso copiare le misure esatte in altezza e larghezza di una finestra antica che mi piace, ma oggi ne perderei la profondità, perché dove era impiegata una pietra profonda 60 cm, dovrei utilizzare un blocco da 15 cm, massimo 20 cm.

CN: Ti interessano i materiali innovativi?

ESdM: Sto aspettando di poter utilizzare il carbonio...

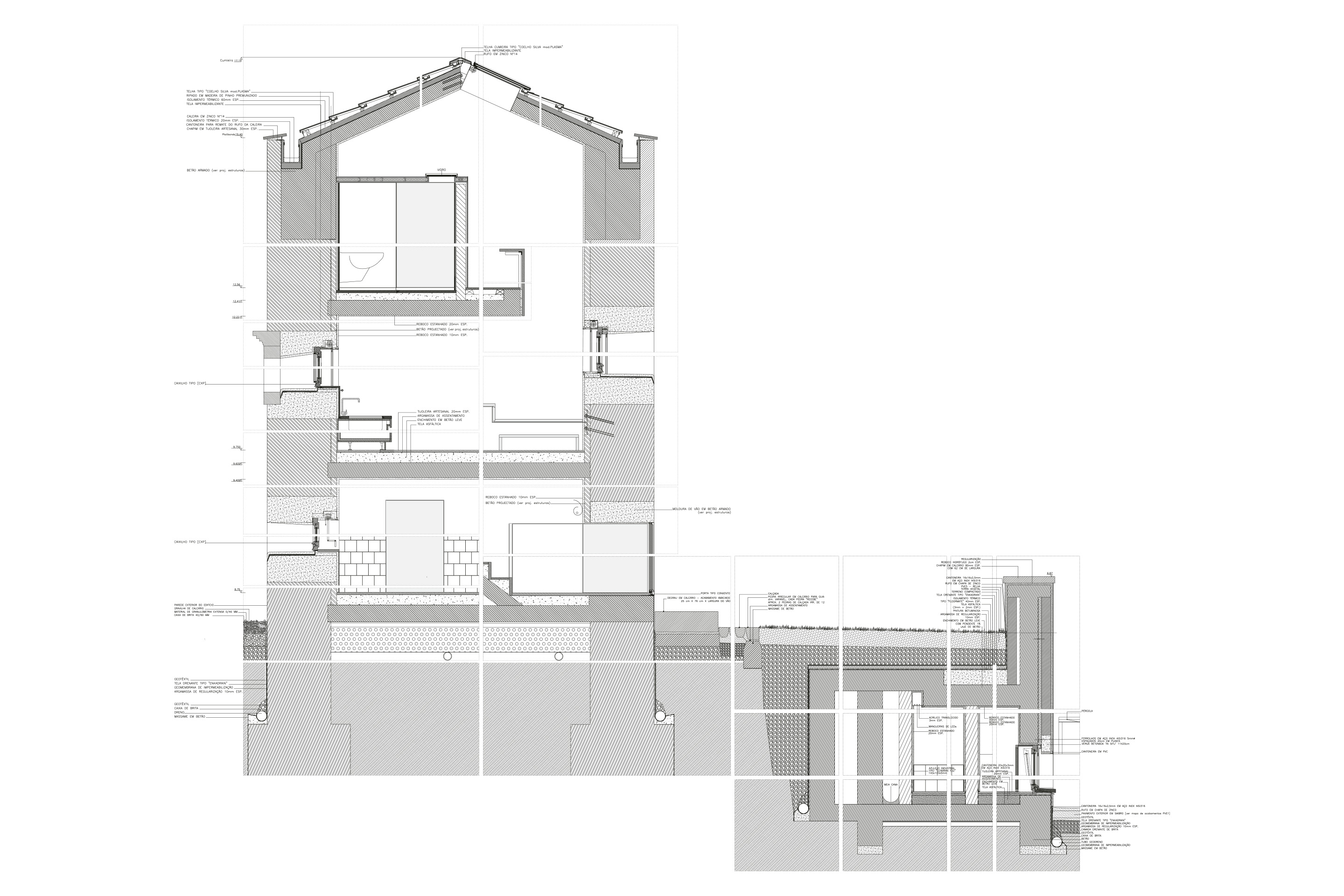

CN: Come interpreti la composizione generale e come articoli l’espressione della tettonica dell’assemblaggio nella progettazione dei dettagli costruttivi?

ESdM: Non riesco a scrivere senza virgole. Senza punteggiature non c’è tempo, ritmo, pause, silenzi e separazioni, resta solo un rumore indefinito. Credo che i dettagli servano come punteggiatura dell’architettura. Deve esserci un dettaglio per legare un serramento in continuità con una parete, oppure per separarlo. Questo è il giunto e ci sono due modi di fare architettura, con o senza giunti. La mia è una visione dell’architettura quasi neoplastica, ogni materiale ha il suo piano che deve poi entrare in relazione con gli altri senza conflitti, altrimenti entrerà l’acqua.

CN: Hai realizzato numerosi interventi sul costruito, sperimentando ogni volta approcci diversi. Quali sono i principali motivi che ti portano a proporre di restaurare o sostituire un edificio?

ESdM: Credo sia notevole il progetto di David Chipperfield per il restauro della Neue Nationalgalerie a Berlino. Gli è stato assegnato l’incarico e lui ha mantenuto integralmente l’architettura, i materiali e tutti i dettagli originali dell’edificio di Mies van der Rohe e previsto solo le innovazioni necessarie a combattere il degrado dell’edificio, ma tenendole nascoste. Quando un edifico ha un valore architettonico, credo debba esserne mantenuta la sua identità, quando invece non ne ha può essere sostituito. La gente ha vergogna di dire che oggi possiamo fare cose anche migliori di quelle antiche, spesso è invece più facile pensare che tutto ciò che è antico sia di valore, ma non è sempre vero.

CN: Quando si tratta di intervenire sul patrimonio costruito occorre prestare la massima attenzione alla lettura dell’esistente sia essa storica, documentale, progettuale o materiale. Quale è la tua posizione rispetto alla tutela e conservazione culturale e materiale dei tuoi progetti e delle tue opere?

ESdM: Non credo sia un mio problema. Se sono buone architetture la gente le proteggerà. Se decideranno di ammodernarle, spero che gli interventi resteranno nascosti, che venga salvaguardata l’atmosfera originale pur aggiornando il programma o la costruzione secondo le nuove esigenze. Io sono assorbito dal presente e ne sono entusiasta. Oggi per lavorare è necessaria molta energia, si deve essere ossessionati e ostinati.

CN: Come dicevamo conversando prima di cominciare questa intervista, Brasilia è un’autentica sorpresa, per certi aspetti un sogno ad occhi aperti. Di recente sono stato a visitarla, nella superquadra stupisce la qualità semplice di ciascuna unità abitativa e quella naturale dell’insieme, il modo in cui gli spazi aperti contemplativi o delle relazioni possono appartenere con tanta facilità all’architettura, anche a quella scala.

ESdM: Quando sono stato a Brasilia, nella superquadra con tutti quei giardini, ho capito che il moderno è stato davvero pensato per quella realtà e non è stato concepito in Svezia o alla Bauhaus, i blocchi residenziali sono sollevati da terra, servizi e attrezzature sono organizzati in fasce, le persone sono felici e si sentono al sicuro.

CN: Un desiderio che vorresti esaudire con l’architettura?

ESdM: Sfidare la gravità credo sia un’ambizione di tutti gli architetti. Cosa è il gotico? La liberazione dalla gravità. Cosa rappresentano i pilotis?