Die Rache der drei kleinen Schweinchen

Quartierzentrum Plaines-du-Loup, Lausanne

Es geschieht selten, daher lohnt sich ein genauer Blick: Das Quartierzentrum von Plaines-du-Loup ist vom Büro Joud Beaudoin Architectes auf Basis biogener und geogener Materialien entworfen worden. Besuch auf einer Baustelle, die Vorbild sein will.

Um mit dem ersten Gebäude ihres neuen Ökoquartiers Akzente zu setzen, wollte die Stadt Lausanne es zum Vorzeigeprojekt und Schaufenster der Nachhaltigkeit machen. Das künftige Quartierzentrum liegt am Rand des Geländes, an der Schnittstelle zum Parc du Loup, einem willkommenen Freiraum in diesem sonst so dichten neuen Stadtteil – dort soll es als Galionsfigur wirken, als Ikone aus Holz, Lehm und Hanf.

Das Vorhaben will so vorbildlich sein, dass man darüber fast vergisst, dass ihm das «Maison du Gendarme» weichen musste, das die sozialen Aktivitäten des Quartiers vorher beherbergt hatte. Die vor dem Wettbewerb durchgeführte Machbarkeitsstudie empfahl einen Rückbau, da es für den erwarteten Bevölkerungszuwachs zu klein war. Während des Wettbewerbs im Jahr 2021 hatten wir uns gefragt, ob das Vorhaben nicht als Lehmfeigenblatt für die Betonwüste des Quartiers dienen sollte.¹

Erschaffung einer Ikone

Ein Projekt mit biogenen Materialien zu entwerfen ist das eine – es zu realisieren etwas ganz anderes! Aber fangen wir doch von vorne an: 2021 schrieb die Stadt einen Wettbewerb für ein neues Quartierzentrum aus. In der ersten Projektphase der Plaines-du-Loup konzentrierten sich die ökologischen Ambitionen vor allem auf städtebauliche Aspekte und die Energieversorgung: Entstehen sollte ein autofreies Quartier ohne ober- und unterirdische Parkplätze, beheizt durch Erdwärme und mit einer auf Selbstversorgung ausgerichteten Stromerzeugung.

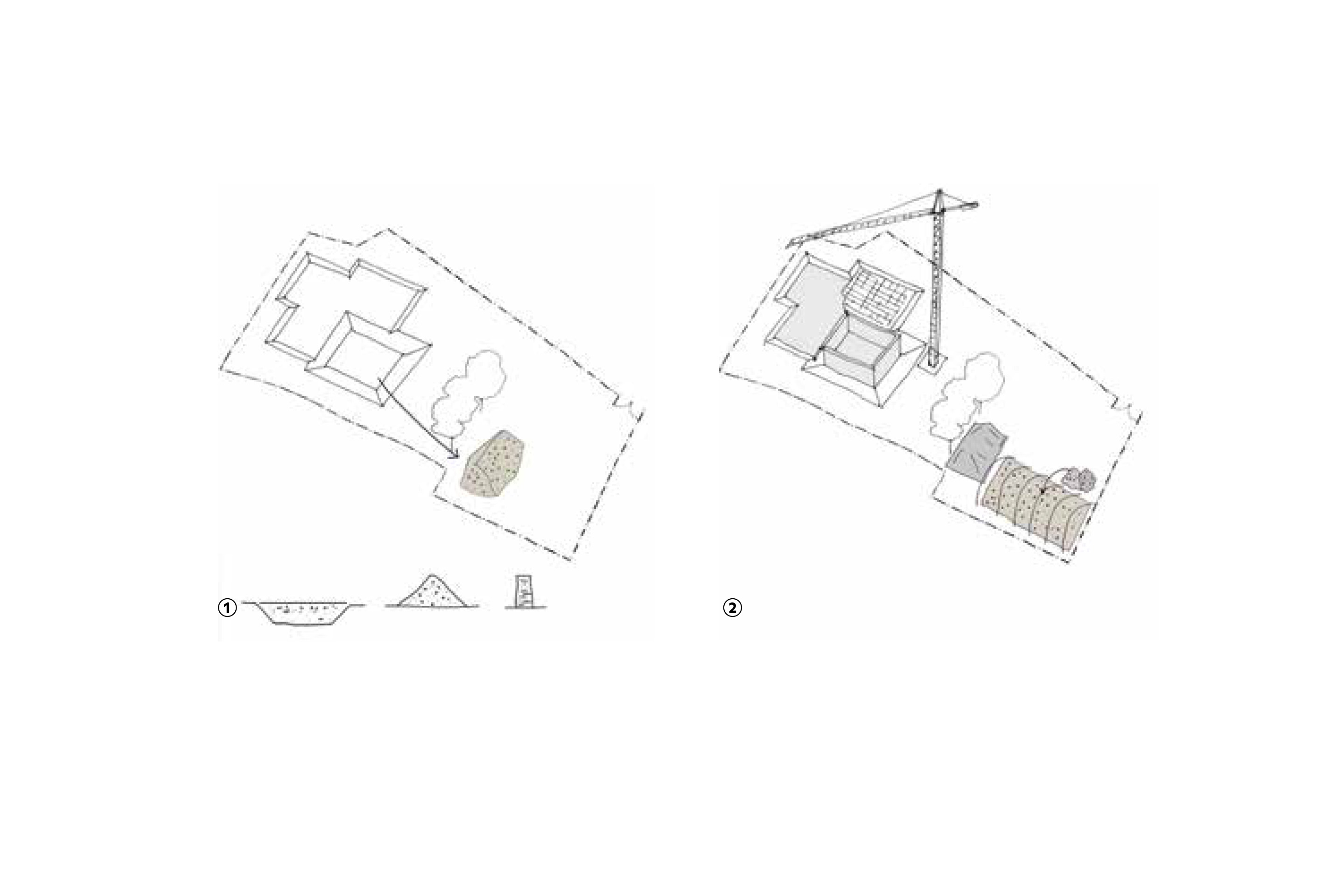

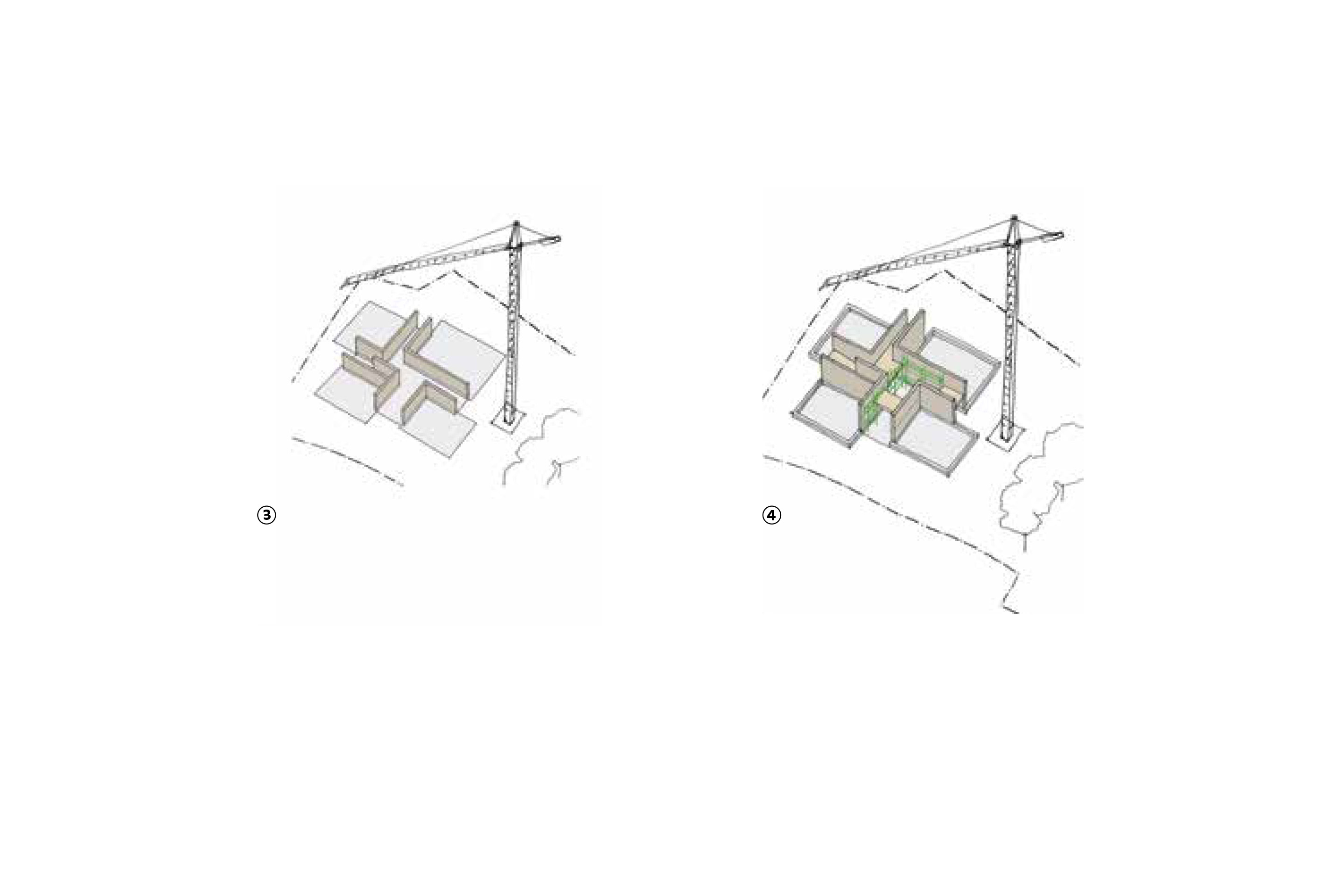

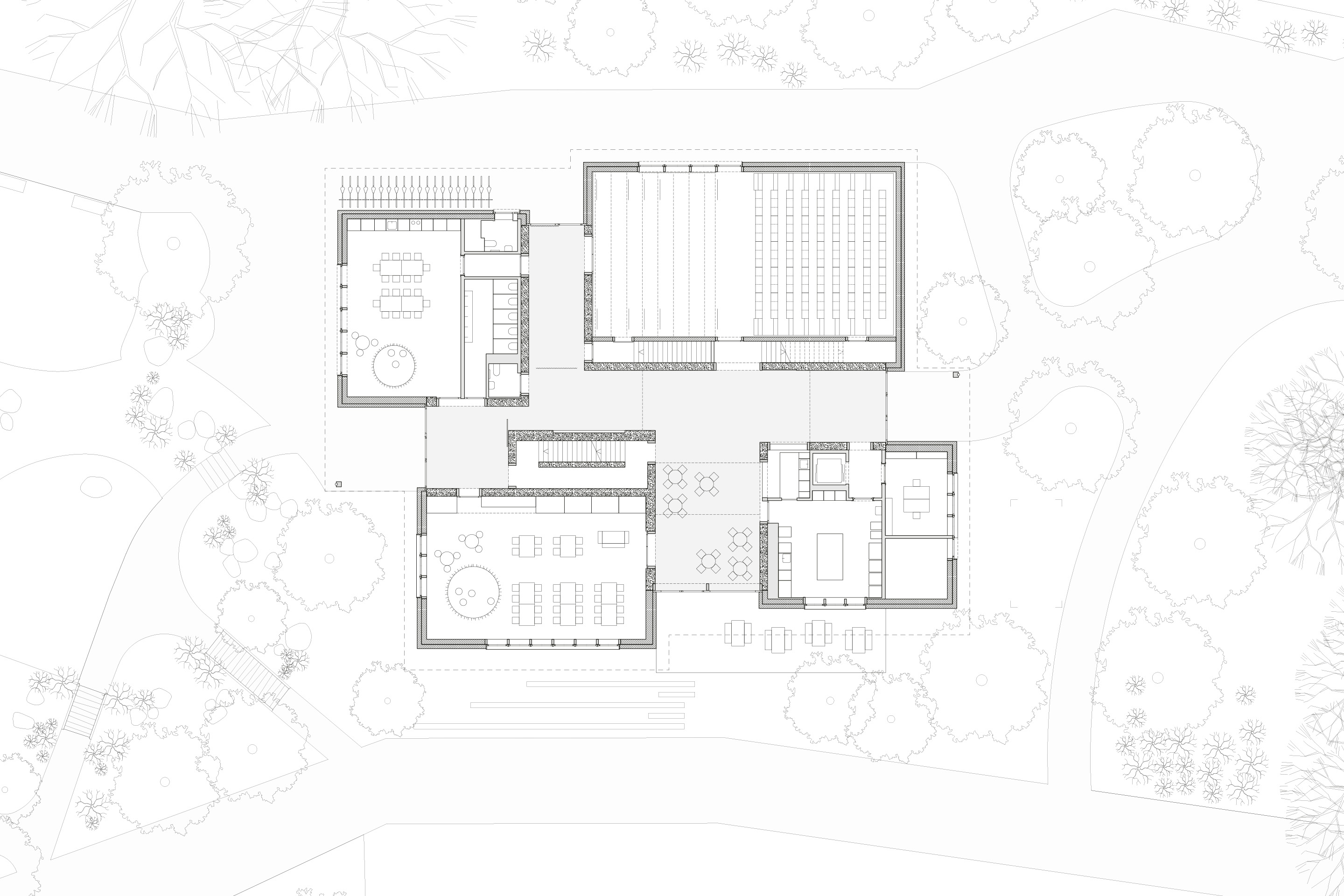

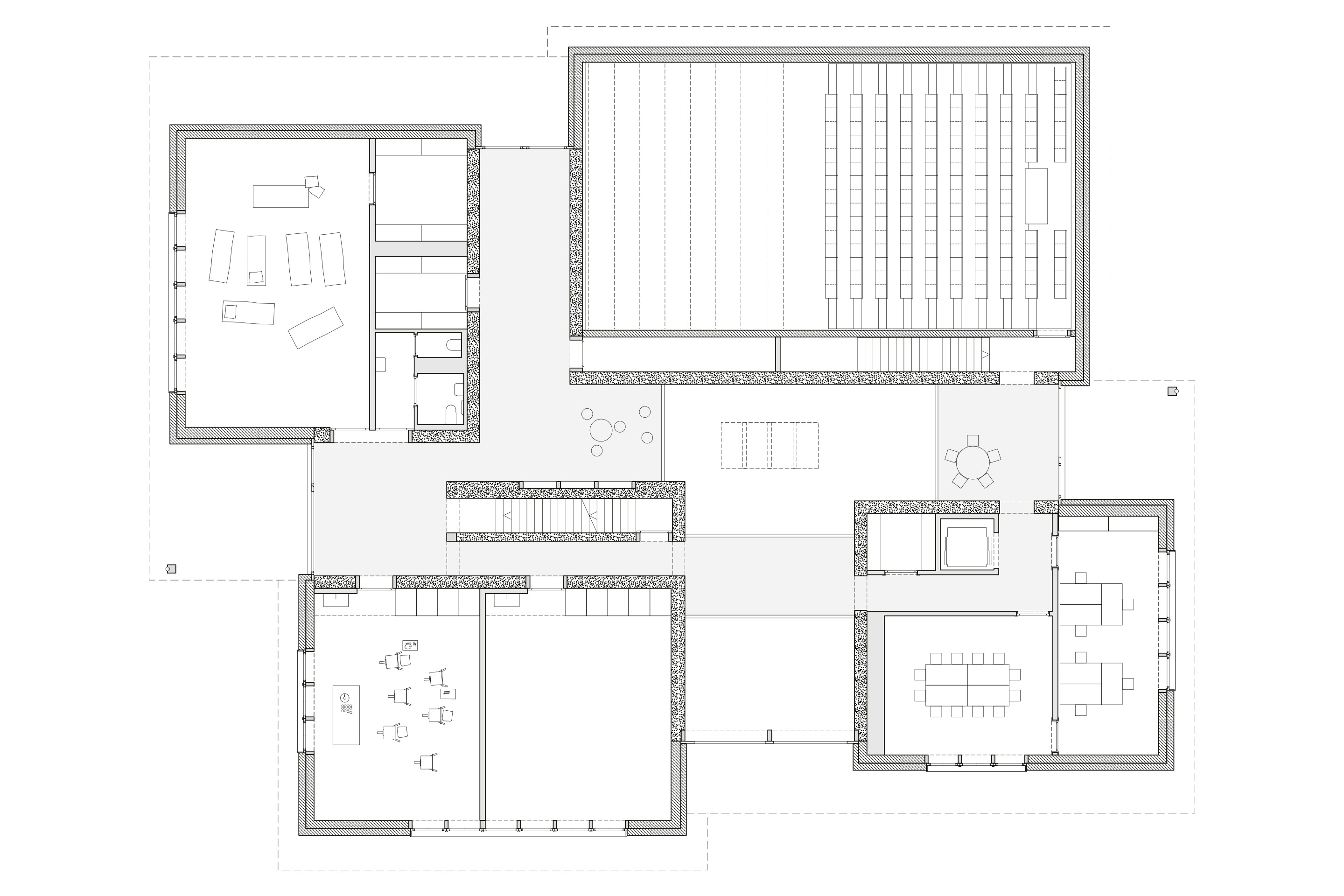

Im Anschluss rückten die Baumaterialien in den Fokus – hier war Lehm der Favorit. Anstelle eines Hauses schlugen Joud Beaudoin Architectes vier vor. Jedes sollte sein eigenes Programm haben und mit den anderen über einen dazwischenliegenden öffentlichen Raum verbunden werden. Dieser programmatischen Klarheit entsprach ein überlegter Umgang mit den Materialien: «Das richtige Baumaterial am richtigen Ort!»,2 pflegt Peter Braun von Normal Office zu sagen, der das Projekt als Lehmbauingenieur begleitete.

➔ Weitere Beiträge zum Thema Lehm finden Sie in unserem digitalen Dossier.

Der Entwurf basierte auf drei Hauptmaterialien und erinnert daher an das Märchen von den drei Schweinchen, die jeweils ein Haus aus Stroh, Holz und Stein bauten und letztlich natürlich dem Wolf entkamen. Beim Quartierzentrum wurde Holz als Tragstruktur, Lehm für die Innenwände (in Form von Stampflehm und Adobe, also geformten Lehmziegeln) und Hanfkalk an den Fassaden eingesetzt.

Da sich das vor Ort gefundene Material für den Stampflehmbau eignete – auch wenn es nicht ideal war –, beschlossen die Architekten gemeinsam mit Julien Hosta, Berater von CRAterre,3 mit der Erde zu arbeiten, die ohnehin für das Untergeschoss des Projekts ausgehoben werden musste. «Um die richtige Mischung zu erzielen, ergänzten wir den Lehm mit Kies. So konnten wir die benötigte Druckfestigkeit herstellen und den Materialschwund reduzieren», erläutert Lorraine Beaudoin, Teilhaberin des Büros.

Parallel dazu überarbeitete das Architekturbüro das Projekt mit Normal Office, um die Belastung der Stampflehmwände zu minimieren. Diese tragen die Böden und Dächer des Zwischenraums, aber nicht die Fussböden der vier Häuser, die ihre eigene Struktur haben. Nach drei Jahren Planung begann 2024 die Bauphase.

Innenwände: eine Baustelle für den Lehm

Die Lehmziegel für die Treppenhauswand wurden unter pädagogischer Anleitung in Handarbeit hergestellt. Im Sommer fand ein partizipativer Workshop statt, an dem Anwohnerinnen und Neugierige teilnahmen. Sie stellten 2400 Lehmziegel von Hand her und füllten sie in Formen. Die Ziegel trockneten dann mehrere Wochen an der Luft, bevor die Maurer sie auf der Baustelle verbauten.

Beim Stampflehm war es etwas komplizierter, da heutzutage nur noch wenige Unternehmen im Stampflehmbau tätig sind. Entweder sind es Handwerkerinnen, die auf kleinen Baustellen arbeiten und weder technisch noch finanziell für die Risiken einer Baustelle wie der des Quartierzentrums von Plaines-du-Loup gerüstet sind (210 m³ Schalungswände, 350 m³ Aushub), oder klassische Maurerbetriebe, die für die Lehmbauweise nicht ausgebildet sind.

Während der Ausschreibung engagierte das Architekturbüro den erfahrenen französischen Stampflehmbauer Vincent Robin aus der Region Rhône-Alpes, wo das Wissen über dieses Handwerk noch vorhanden ist, um die Maurer des beauftragten Unternehmens zu schulen. Der Zuschlag ging an die Firma ADV.

Der Aushub begann im Februar 2024; im Juni wurden die ersten Lehmmauern errichtet. Sie sind 45 cm dick, ein statisch und technisch optimiertes Mass, das den Stampflehmbauern eine Arbeit unter guten Bedingungen ermöglichte. Die Wände des Obergeschosses errichteten sie, nachdem der Zwischenboden verlegt worden war.

Wie so oft bei dieser Art Baustelle hat man herkömmliche Schalungen verwendet, sodass die Arbeiterinnen zwischen den Schalungsankern stampfen mussten. Jeden Abend deckten sie die im Bau befindlichen Wände sorgfältig ab. Das Stampfen war langwierig, kräftezehrend und die Sommergewitter erschwerten es zusätzlich: Ein kleiner Schauer konnte die Arbeit mehrerer Tage zunichte machen.

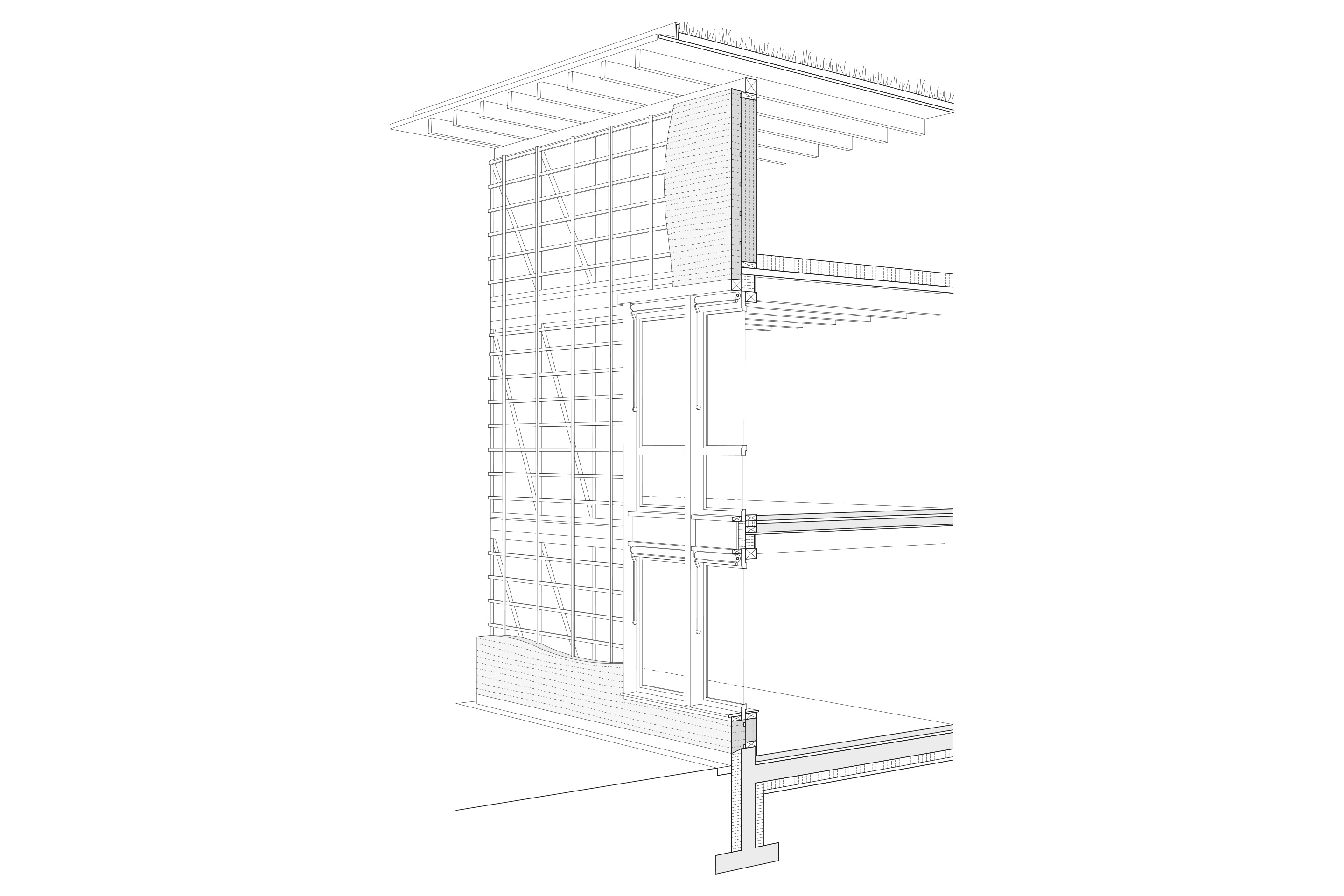

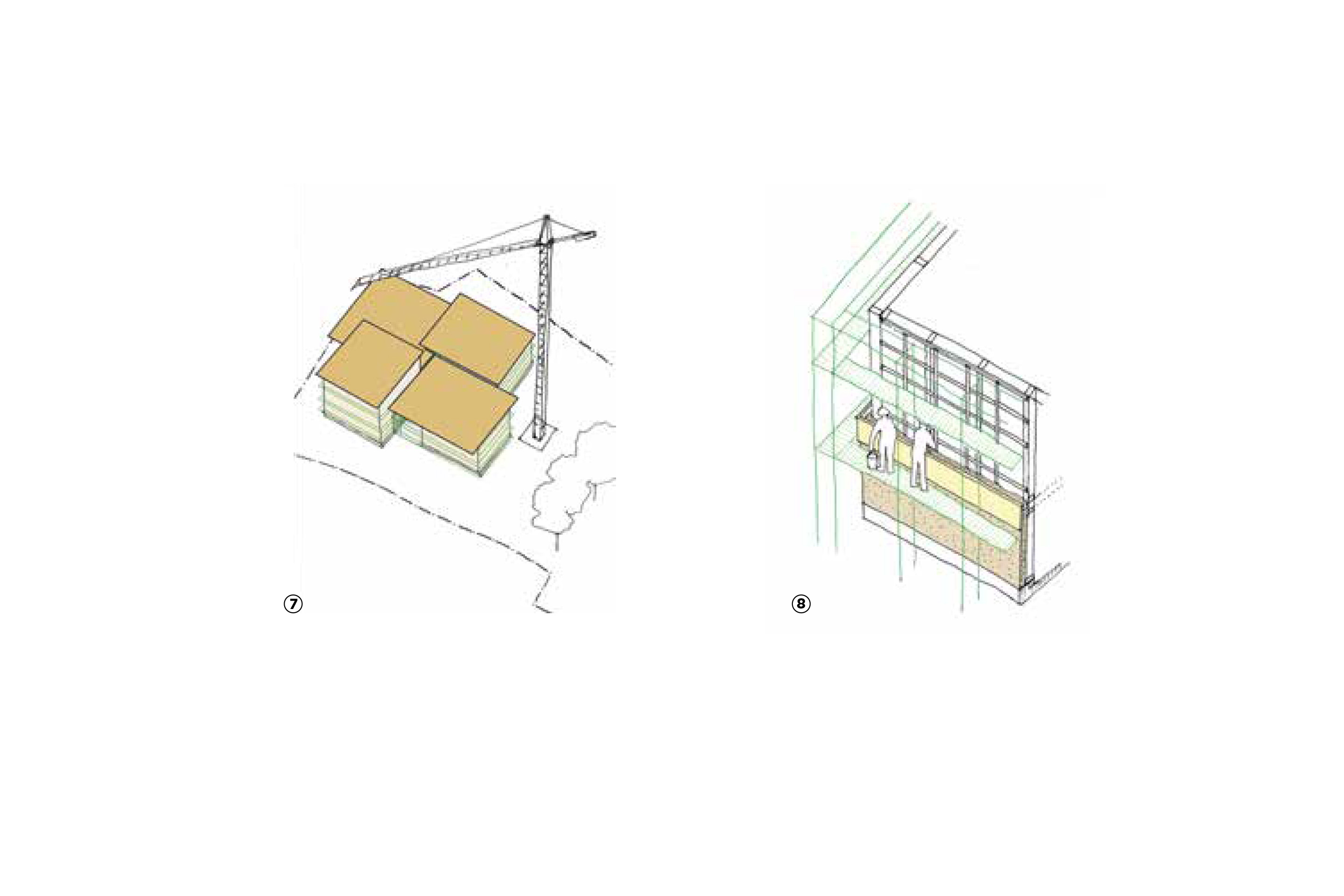

Vorgefertigte Fassadenelemente aus Hanfkalk

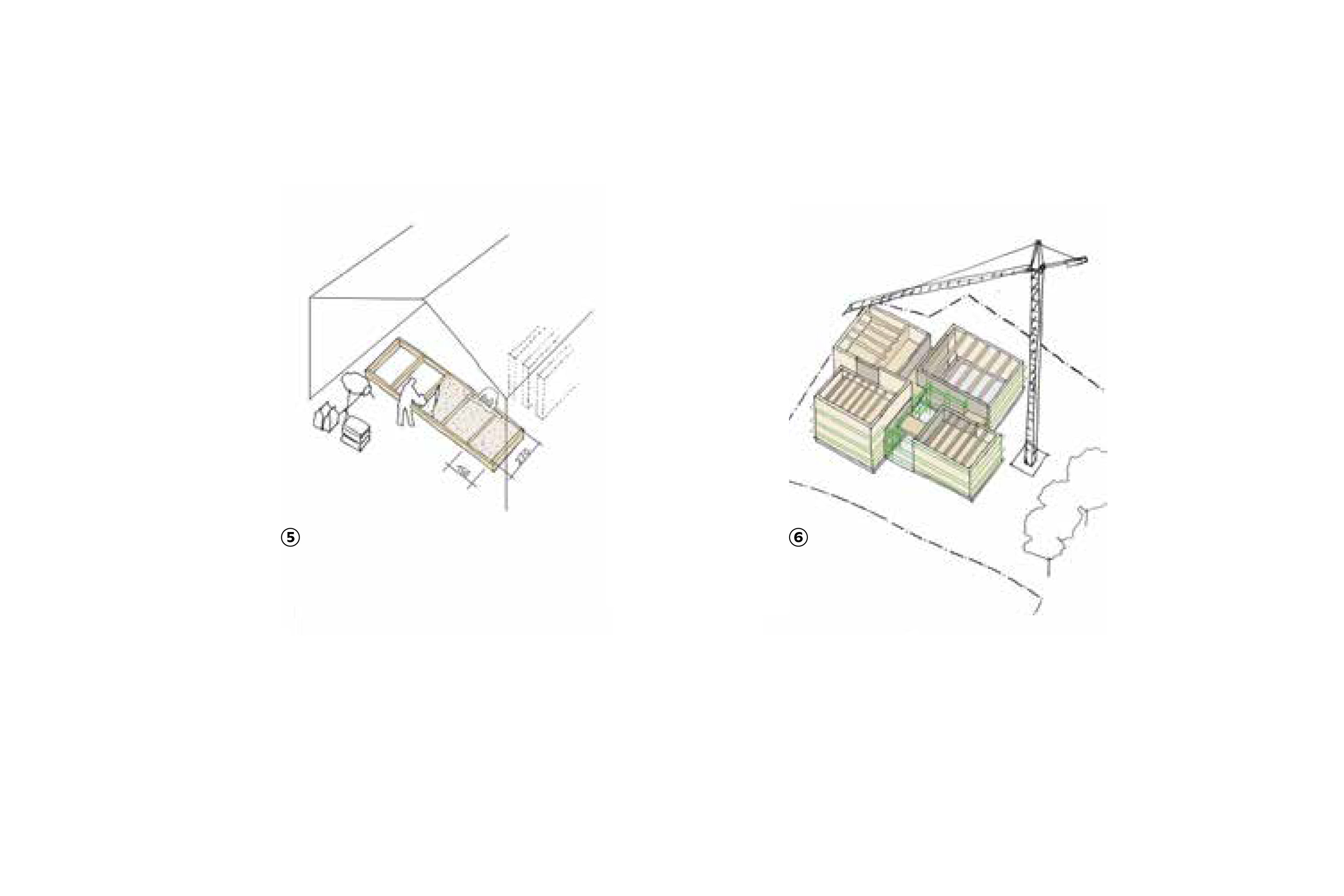

Die Innenwände wurden vor Ort erstellt; die Fassaden entstanden in zwei Schritten. Den ersten Teil fertigte das Unternehmen Arbio in seiner Zimmermannshalle vor, wo man vom Wetter weitgehend unabhängig war. Die Mitarbeitenden füllten die grossen, flach liegenden Fichtenholzrahmen mit Hanfkalk, richteten sie dann zur Lagerung und Trocknung auf, bevor sie sie zur Montage auf die Baustelle brachten, wo auch die Holzböden verlegt wurden.

Einmal getrocknet, war das Bauwerk fast abgeschlossen: Das gewählte Verfahren machte einen Grossteil der bei traditionellen Bauten üblichen Nacharbeiten überflüssig – Dampfsperren, Verkleidungen und Malerarbeiten konnten entfallen. Nur die Innenwände wurden zur Brand- und Schalldämmung mit Gipskartonplatten verkleidet, ausserdem können somit Bilder aufgehängt werden.

Die im Frühjahr 2025 fertig gestellten Dächer und Fenster machten das Gebäude wetterfest und winddicht. Dann folgte der zweite Teil der Fassade: eine äussere Schicht aus Hanfkalk, die in eine schräge Holzschalung eingebracht wurde. Die Fertigungslinien lassen klar erkennen, dass sich die Ausführung der Schwerkraft untergeordnet hat.

Schönheit durch Lesbarkeit

Wenn man heute die Eingangshalle des künftigen Quartierzentrums betritt, liest sich das Bauwerk wie ein offenes Buch. Die Spiegelungen im Regenwasser, das sich am Fuss der Betonsockel angesammelt hat, tanzen auf der Erde. Alle 40 cm unterbrechen die deutlichen Spuren der Schalung die wellenförmigen Linien des Stampflehms (12 cm aufgelockerte, auf 8 cm verdichtete Erde). Die Farbe der Erde aus den Höhen von Lausanne harmoniert mit den sandigen Tönen des Holzes und der vorgefertigten Hanfkalkwände. Sanft dämpfen die akustischen Eigenschaften des Materials die Stimmen auf der Baustelle.

Lorraine Beaudoin und Christophe Joud ziehen schon jetzt zahlreiche Lehren aus dem Projekt: In Zukunft würden die Architekten zuerst die Baustelle vollständig abdecken, um die Lehmelemente zu schützen. Vielleicht müsste man auch die Bauweise selbst weiterentwickeln – zum Beispiel durch einen turnusmässigen Wechsel der Maurer, um die körperliche Belastung durch das anstrengende Verfahren zu verringern. Ausserdem würde ein so umfangreicher Lehmbau in handwerklicher Ausführung einen höheren Mechanisierungsgrad erfordern.4

Betrachtet man das Quartierzentrum, kann man sich die Sommergewitter lebhaft vorstellen, denn trotz aller Vorsichtsmassnahmen haben heftige Regenfälle die für den Schutz des Lehms gedachten Planen durchdrungen. Wo sich das Wasser seinen Weg bahnte, hat es die obere Schicht des Lehmputzes aufgebrochen und runde Kieselsteine freigelegt. Vielleicht sind einige Ausbesserungen vorzunehmen – vielleicht aber auch nicht, denn die eleganten Narben sind die Spuren eines unbehandelten, nicht stabilisierten Materials, mit dem man erst wieder lernen muss, umzugehen.

Anmerkungen

1 Camille Claessens-Vallet, «Quand le terre à terre invite à rêver», TRACÉS 2/2022.

2 Alia Bengana, «Peter Braun: le bon matériau au bon endroit», TRACÉS 11/2023.

3 CRAterre, Centre international de la construction en terre, 1979 gegründet, ist ein Forschungslabor für Lehmbauarchitektur mit Sitz an der École nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG).

4 Siehe Dossier «Hors-site» in TRACÉS 3/2024 von Alia Bengana.

Dieser Artikel ist erschienen in TEC21 15/2025 «Mehr oder weniger Lehm»

Erstmals erschienen ist der Artikel auf Französisch in TRACÉS 5/2025 unter La revanche des trois petits cochons aux Plaines-du-Loup. Übersetzt hat ihn Martin Bärchtold.

Quartierzentrum von Plaines-du-Loup, Lausanne

Bauherrschaft

Stadt Lausanne

Architektur

Joud Beaudoin Architectes, Lausanne

Bauingenieurwesen

2M Ingénieurs, Yverdon-les-Bains

Holzbauingenieurwesen

Ratio Bois, Ecublens

Lehmbauingenieurwesen

Normal Office, Fribourg

Haustechnik

AZ ingénieurs, Lausanne

Weitere Beteiligte

Tragwerksplanung H. Schumacher, Savigny; Elektrotechnik Perrin & Spaeth, Crissier; Bauphysik Enpleo, Lausanne; Lehmspezialist Julien Hosta; Stampflehmbau ADV Construction, Penthaz

Fertigstellung

Voraussichtlich Herbst 2025

Kosten

ca. Fr. 9.5 Mio.