«Die Modelle wurden extern kaum geprüft»

Heinz Hossdorfs Methoden aus heutiger Sicht

Für Heinz Hossdorf kam erst der Entwurf, dann das Modell. Heute entsteht beides parallel zueinander. Die Anforderungen an den Ingenieur bleiben, doch sie haben sich gewandelt, wie Kilian Weiss und Tivadar Puskas erläutern.

Wie war Ihr beruflicher und persönlicher Zugang zu Heinz Hossdorf?

Kilian Weiss: 1958 hatte ich den ersten Kontakt mit ihm, als studentische Hilfskraft arbeitete ich während der Semesterferien in seinem Labor. Nach meinem Studienabschluss, einer ersten Anstellung 1962 und einem Auslandsaufenthalt fand mein eigentlicher Eintritt ins Büro Hossdorf 1963 statt. In dieser Zeit der Modellstatik musste sich jemand um das Büro kümmern, also sagte er mir 1968: «Schau du nach diesem Laden.» Nach 1972 hiess das Büro Hossdorf und Weiss Ingenieure. Ab 1978 hat er sich aus dem Büro zurückgezogen, hat sich nur noch um das Labor gekümmert und mir gesagt: «Mach das allein.» Natürlich hatte ich dann auch noch bis 2006 Kontakt zu ihm.

Tivadar Puskas: Ich habe Heinz Hossdorf in seinen späten Jahren kennengelernt, er war ein genialer Ingenieur. Im Hochbau zählt er sicherlich zu den national wichtigsten Ingenieurpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Neben Heinz Isler hat auch Hossdorf wesentliche Impulse im Schalenbau gesetzt. Er war zudem ein liberaler Weltbürger, der sich selten nach konventionellen sozialen oder beruflichen Mustern ausrichtete.

Hossdorf stützte sich auf physische Modelle, um die Tragfähigkeit seiner Entwürfe zu überprüfen. Wie entwickelte er seine Projekte?

Weiss: Die Ideen und Visionen kamen von Hossdorf, er war der Spiritus Rector. Wir haben an den Projekten mitgewirkt, die Einzelheiten gelöst und waren für die täglichen Abläufe im Büro verantwortlich. Dafür sorgten wichtige Mitarbeiter wie René Guillod, Projektleiter beim Stadttheater Basel, oder der Laborchef Leon Beuret, der die Spannvorrichtung für den Modellbau der VSK weiterentwickelte.

Puskas: Mit anderen Worten: Heinz Hossdorf war eine Art Rockstar unter den Ingenieuren. Seine Experimentierfreude bedurfte aber einer Backstage Area in diesem Fall des Labors für Modellstatik und kompetenter Mitarbeiter , um sich zu entfalten.

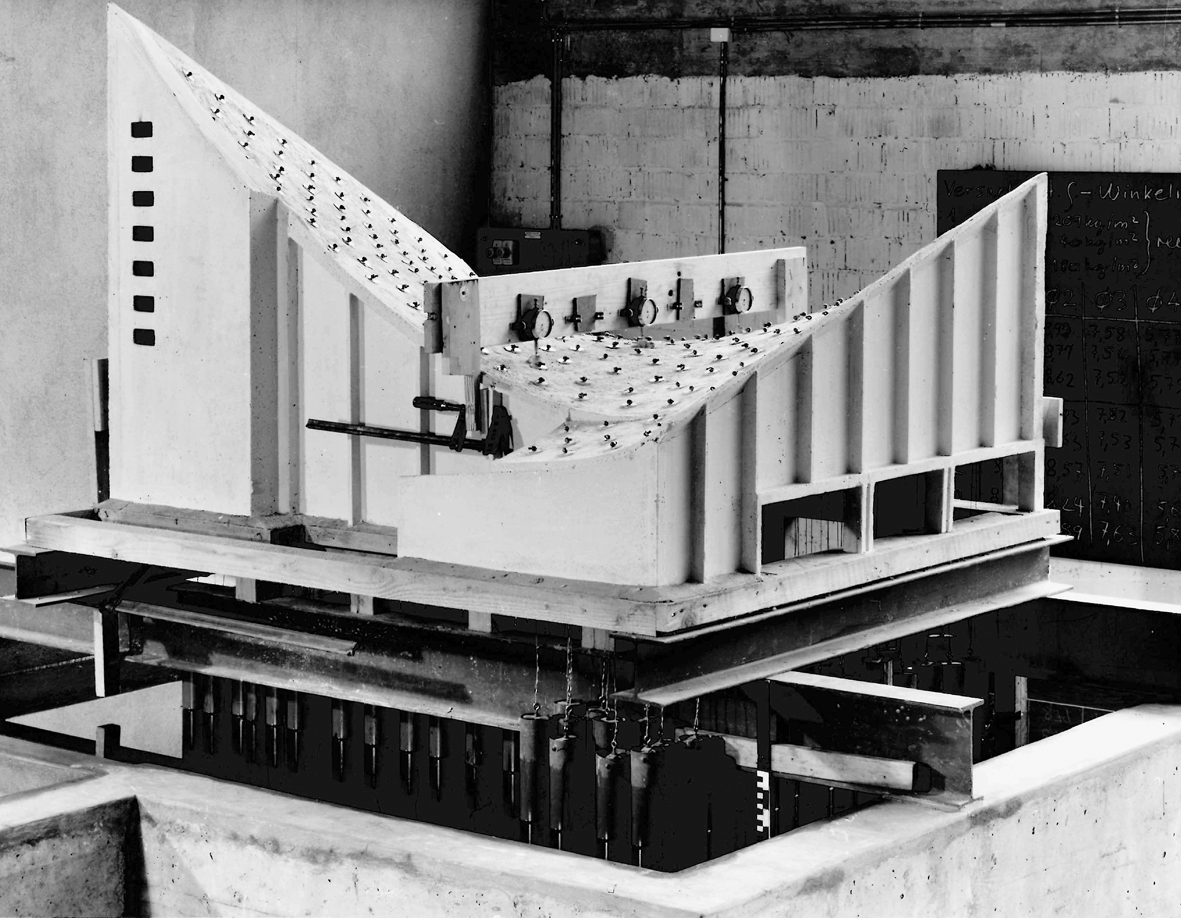

Nehmen wir das Beispiel der Kirche Winkeln. War es nicht mutig zu behaupten, dass das Modell als Nachweis der Tragsicherheit galt und die Realität abbildete?

Puskas: Die getroffenen Annahmen blieben grundsätzlich auf der sicheren Seite. Beim Modell kamen z. B. zweilagige Nähte anstatt der drei tatsächlich eingebauten Bewehrungslagen zum Einsatz. Für die Plausibilität hat man zwar grobe Handrechnungen gemacht, aber mutig war es schon! Heute könnten wir so etwas mit dem Computer rechnen und in Papierform sauber protokollieren. Damals war der Modellversuch aber der einzige Weg, ein solches Tragverhalten zu erfassen. Es gab ja keinen statischen Bericht, wie er heute von Ingenieuren verlangt wird.

Weiss: Richtig. Nachdem die Modellversuche gemacht waren, hat man ohne besondere Zwischenschritte die Ausführungspläne gezeichnet. Allenfalls haben wir einzelne konstruktive Details mittels Handrechnungen nachgewiesen, aber das Modell war die Grundlage unserer Statik.

Haben externe Instanzen die Modelle des Labors geprüft?

Weiss: Wer hätte die denn prüfen sollen? Unser Labor für Modellstatik war damals einzigartig in der Schweiz. Wir pflegten zwar einen regen Austausch mit Juan Antonio Torroja und seinem Labor in Madrid, aber extern geprüft hat uns niemand. Die Annahmen und die Resultate haben wir intern hinterfragt und mittels Plausibilitätsbetrachtungen geprüft. Die Verantwortung lag am Schluss einzig und allein bei Hossdorf.

Puskas: Ja, das war noch eine Zeit, in der man gewisse Risiken eingegangen ist und für seine Arbeit geradestand. Heutzutage fragt die Bauherrschaft, was für Versicherungspolicen und Qualitätssicherungszertifikate wir haben, ohne einmal unseren Entwurf gesehen zu haben. Damals war das Bauen weniger reguliert und die Innovationskraft entsprechend grösser. Heute werden wir immer wieder durch externe Ingenieure geprüft sei es beim Messeturm in Basel, beim Bahnhofsgebäude in Visp oder bei der Elbphilharmonie in Hamburg. Da steckt eindeutig ein anderer Zeitgeist dahinter.

Wieso hat Heinz Hossdorf die Realmodelle aufgegeben, um sich ausschliesslich der elastischen Modelle zu bedienen?

Weiss: VSK war eines der letzten Projekte am Realmodell. Allein die Herstellung der Modelle in Mikrobeton ist extrem aufwendig. Sie müssen die Schalung erstellen, richtig betonieren. Wesentlich waren aber die finanzielle Aspekte: Bei der computergesteuerten Modellstatik kamen Konkurrenten auf den Markt, die alle vom Staat subventioniert wurden. Abgesehen von der Unterstützung einiger befreundeter Ingenieurbüros stand Hossdorf aber mit Büro und Labor allein da; ein wesentlicher Punkt! Er hatte keine Unterstützung der öffentlichen Hand.

Puskas: Die Messmethoden wurden mit der Zeit ausgefeilter und konnten minimale Verformungen aufnehmen, wodurch die elastischen Modelle präziser wurden. Im Endeffekt reichte das Zeitfenster der Realmodelle von 1958 bis 1961, gerade einmal vier Jahre: Auch damals entwickelten sich die Modellierungsmethoden rasch!

«Heinz Hossdorf stand mit Büro und Labor allein da, ohne Unterstützung der öffentlichen Hand.»

Am Acrylmodell lässt sich nur das elastische Tragverhalten untersuchen, was für die statische Analyse meistens ausreicht. Mit den Realmodellen konnte man die Struktur ja immerhin bis zum Bruch untersuchen.

Weiss: Das stimmt. Sie hatten auch den Vorteil, dass die Modelle im Labor gezeigt werden konnten. Das gab der Bauherrschaft und den Architekten eine gewisse Sicherheit: «Ja, mit diesen Materialien hält es!» Diese Vorteile sind bei den späteren Acrylmodellen verloren gegangen.

Was war beim Stadttheater Basel der Anlass, ein physisches Acrylmodell zu erstellen?

Puskas: Solche Hängedächer waren typisch für Hossdorf im Gegensatz zu Isler, der Druckmembranen gemacht hat. Wie bei der Kirche in Winkeln wollte man die Unstetigkeiten am Rand erfassen. Man musste die Spannkabel der Schale im Bereich der radialen Wände auffächern, um dort die Kräfte der Vorspannung zu verankern. In diesem Bereich hat man eine skulpturale Architektur oder Ingenieurbauweise angestrebt und somit einen besonderen Ausdruck geschaffen, der sich aus der Tragweise ableitet.

Weiss: Wichtiger als das Modell scheint mir die statisch-konstruktive Bearbeitung des Projekts: Hossdorf und René Guillod haben sich wirklich im Detail mit dem Entwurf herumgeschlagen, bevor das Modell überhaupt hergestellt wurde! Es musste einiges im Voraus entwickelt werden, unter anderem mit dem Architekten.

«Wichtiger als das Modell scheint mir die statisch-konstruktive Bearbeitung des Projekts.»

Der Ingenieur hat scheinbar viel Gestaltungsfreiheit gegenüber dem Architekten gehabt.

Weiss: Ja, die gefaltete Schale kommt eindeutig vom Ingenieur. Der Architekt Rolf Gutmann war aber auch empfänglich für derartige Ideen. Solche Zusammenarbeiten hat Hossdorf sehr schön und für ihn charakteristisch in seinem Buch beschrieben: «Das für diesbezügliche schöpferische Momente geeignete Ambiente ist nicht das Büro, sondern ein Tisch mit einer guten Flasche Rotwein.» Die Zeiten haben sich auch hier geändert. Es ist eine Frage der Beziehung, ein Vertrauen zueinander zu haben, das kommt nicht von heute auf morgen.

Puskas: Nach wie vor gibt es Bauwerke, bei denen der funktional-gestalterische Ansatz des Ingenieurs zum Vorschein kommt. Ich denke da ans Schulhaus Leutschenbach von Ingenieur Dr. Joseph Schwartz und Architekt Christian Kerez oder an das Elefantenhaus in Zürich von Ingenieur Carlo Galmarini und Architekt Markus Schietsch. Im Endeffekt haben wir den Anspruch, dass wir nicht nur darauf schauen, dass es hält, und als Taschenrechner der Architekten fungieren, sondern dass tragende Elemente eben auch tragende Bestandteile der Architektur sind. Die Zielsetzungen, inspirierende Bauwerke für den Menschen zu entwickeln, sind ähnlich wie früher, wenn auch die Werkzeuge andere sind. Wir greifen heute eher zum Mineralwasser, der Wein kommt dann in den späteren Phasen des Projekts.

Der Ingenieur braucht Werkzeuge der Statik, um Aussagen zu treffen und seine Intuition zu stützen. Gestern waren es physische Modelle, heute sind es digitale Simulationsprogramme und Methoden der Finite-Elemente. Wie wirkt sich das auf den Ingenieurberuf aus?

Weiss: Grundsätzlich sollte sich nichts geändert haben. Gestern wie heute müssen wir vor allem konstruktiv denken, zuerst mit einem weichen Stift die Form entwerfen und dann die Bauteilgeometrien rechnerisch festlegen.

Puskas: Ja. Die heutige Generation lernt aber leider, statische Modelle zu bilden und diese sofort in einen Computer einzugeben. Resultate kommen schnell auf den Bildschirm seien es farbige Bilder oder Werte , und die jungen Ingenieure tendieren dazu, diese zu glauben. Wir versuchen sie so zu schulen, dass sie mittels Handrechnungen mit etwa 80-prozentiger Genauigkeit richtig liegen und somit in der Lage sind, die Computerresultate auf Plausibilität zu prüfen. Das konstruktive Verständnis entwickelt sich weder in der Schule noch am Computer, sondern vor allem in der täglichen Praxis im Büro und auf der Baustelle.

Hat dieser Verlust an Materialität nicht noch andere Auswirkungen auf diesen Beruf gehabt?

Puskas: Doch, ich glaube, der Ingenieur hatte früher ein besseres Verständnis für den Massstab. Heute gibt man eine Tragstruktur in den Computer ein ob das Gebäude 20 m oder 200 m lang ist, spielt bei der Darstellung keine Rolle. Wenn man damals ein physisches Modell bauen musste, z. B. ein 100 m hohes Hochhaus mit zig Decken, dann musste man sich bereits zu Beginn überlegen, wie das Gebäude hält. Oder beim Zeichnen musste man schon überlegen, wie der Plan auszusehen hatte, bevor die Details von Hand mit dem Rapidographen konstruiert wurden. Heute setzt man einfach an, konzipiert, verschiebt die Grundrisse und vergrössert die Details im Lauf der Planung. Generell stellt man sich das Gezeichnete nicht mehr so plastisch vor, und da haben wir heute sicherlich Einbussen erlitten. Die jungen Ingenieure sind immer überrascht, wenn sie zum ersten Mal mit dem 1 : 1-Gebäude konfrontiert werden. Sie staunen über den Mut, den sie bei ihrem statischen Urteil hatten, denn das 20 cm hohe Gebäude auf dem Bildschirm misst in der Realität nun 100 m. Das löst prägende Überlegungen aus!

«Früher hatte der Ingenieur ein besseres Verständnis für den Massstab.»

Zum Schluss: Welche Aufgabe war aus Ingenieurssicht die komplexere damals das Stadttheater Basel oder heute die Elbphilharmonie Hamburg?

Puskas: Die Grösse der zwei Objekte ist nicht vergleichbar, das ist das eine. Bezogen auf den jeweiligen Stand der Baukunst zur Zeit der Errichtung sind das Stadttheater und die Elbphilharmonie ähnlich komplex. Der Stadttheater ist ein Gebäude, in dem Wände und Schale monolithisch verbunden sind. Der grosse Saal der Elbphilharmonie steht dagegen auf 400 Federn, da er akustisch entkoppelt werden musste. Das sind andere Probleme, die man zur Zeit des Stadttheaters nicht kannte, geschweige denn ausführen konnte. Statisch gesehen fungiert das Dach des Stadttheaters als Hängeschale. Das von unserem Büro konzipierte Saaldach der Elbphilharmonie ist als «Hutkrempe» respektive Biegezugring gedacht. Die Druckstreben der radialen Stahlfachwerke werden durch die Betonschale seitlich gehalten. Eigentlich sind es radial gehaltene Fachwerke im Betonverbund mit einem umlaufenden Zugband

Weiss:

die überblickbar sind. Auch beim Stadttheater spielte die Akustik eine grosse Rolle. Wir haben die Betonkonstruktion mit Fugen versehen, um den Körperschall zu dämpfen.

Puskas: Ja. Die Komplexität liegt eher in der geometrischen Formgebung und in den grossen Dimensionen. Die Tangentialkräfte am Rand des Philharmoniedachs sind nicht vergleichbar mit den Membrankräften des Stadttheaters. Statisch-konstruktiv wurden in beiden Fällen die Grenzen des Machbaren ausgelotet. Beide Bauwerke sind ähnlich komplex, möglicherweise war die Bauzeit des Stadttheaters um einiges kürzer

Anmerkung

Die Fotos mit dem Nachweis «Archiv Hossdorf» bzw. «AH» stammen aus dem Privatarchiv von Leo Lanz sowie dem Büroarchiv von Schnetzer Puskas Ingenieure und sind im Buch «Das Erlebnis Ingenieur zu sein» (Springer Verlag) abgebildet.