Città commestibili

Essbare Städte

Sviluppo urbano ed effetti sulle aree verdi degli insediamenti metropolitani.

Negli ultimi cinquant’anni lo sviluppo urbano ha corroso in maniera significativa i confini delle città, prima chiari e distinti, creando un gran numero di spazi vuoti dalla vocazione ambigua. Se è vero che l’aspetto disordinato che ne risulta è la negazione di una morfologia urbana dotata di coerenza, pure mi sono reso conto della necessità di guardare con indulgenza a queste aree irregolari e frammentarie. Di fatto, esse sono parte del background estetico di una buona metà degli esseri umani e, in quanto luoghi che racchiudono potenziali qualità, meritano la nostra attenzione. Lo scrittore Philip Lopate, che come me ha trascorso molti anni in esilio accademico a Houston, paragonava queste città vittime di un’espansione incontrollata al «sorriso di una bocca sdentata». Di norma, le città europee non soffrono degli stessi problemi «dentali», non nei centri storici almeno; tuttavia, man mano che ci si avvicina alle aree periferiche, il tessuto urbano composto da strade ed edifici comincia a sfaldarsi e ad assomigliare sempre più al Texas suburbano, a quel fenomeno di dispersione urbana diffusa a livello globale. Qui l’infrastruttura prevale sugli edifici, e aree destinate alle coltivazioni fin dai tempi del Neolitico vengono aggredite dalle nuove costruzioni, fatte a pezzi da parcheggi e strade a scorrimento veloce e frantumate in inutili spazi vuoti, solitamente invasi dalle erbacce. Nella loro identità di terreni residui che non sono parte di un ecosistema naturale né di un paesaggio progettato esemplificano la teoria del «terzo paesaggio» provocatoriamente avanzata da Gilles Clément.1 Se il loro stato di abbandono può contraddire la sensibilità estetica dei paesaggisti, e suscitare in certi casi un senso di pericolo, proprio nella loro trascuratezza questi siti rappresentano per Clément un importante habitat evolutivo, in quanto «rifugi per la biodiversità».

Così, quando ci troviamo di fronte a una di queste lacune del tessuto urbano, anziché pensare a come riempirla o correggerla, forse il nostro primo istinto dovrebbe essere quello di acquistare consapevolezza della sua potenzialità come terzo paesaggio. Quali specie di piante sono riuscite a sopravvivere in quel sito? Da quali animali è abitato? Ha già un carattere formale? Pubblicato nel 2004, il Manifesto del Terzo paesaggio di Clément appariva come un perverso invito all’indolenza, al lasciare andare le cose, un atteggiamento totalmente contrario a quell’ambizioso rimodellamento del paesaggio che è l’obiettivo di tanti professionisti del settore. Quando lo lessi per la prima volta pensai che se questo discorso poteva avere un senso in Francia, dove il paesaggio è spesso frutto di un progetto, in Italia o in qualsiasi altro paese poteva finire per incoraggiare la tolleranza nei confronti del degrado urbano. Da paesaggista, Clément prende ad esempio un sito da lui stesso progettato a Lille, l’Ile Derborence, una straordinaria collina artificiale che si eleva per sette metri sull’uniforme prateria del Parco Henri Matisse. Realizzata nel 1992 nell’ambito del progetto di riqualificazione ambientale Euralille, l’isola è un pezzo di terra totalmente inaccessibile e intatto che acquista l’aura poetica di un concetto meraviglioso. Nella sua forma estrusa e irregolare, il sito riproduce una delle Isole Antipodi, a sud della Nuova Zelanda, che si estende su un’area di 3.500 mq. Teoricamente le due «isole» sono collegate da un ipotetico asse che attraversa il globo da Lille alla Nuova Zelanda. A vent’anni dalla sua creazione, quest’isola «innaturale», su cui inizialmente erano state innestate alcune piante, è ricoperta da un manto di grandi alberi spontanei che hanno dato vita a un ecosistema autonomo: luogo inaccessibile per gli esseri umani e splendido rifugio per gli uccelli proprio al centro della città.

Nel 1978 a New York, l’artista Alan Sonfist ha anticipato in qualche modo l’invito di Clément al non intervento, creando un santuario simile benché di dimensioni molto più piccole su un lotto incolto intorno al quale ha costruito una recinzione in ferro battuto rendendolo di fatto off-limits per l’eternità. Quest’opera d’arte concettuale dal titolo Time Landscape (Paesaggio del tempo) si estende su un tipico lotto edificabile delle dimensioni di 7,5 x 12 m di proprietà della New York University, nel mezzo della fitta sequenza di isolati di Lower Manhattan. Sonfist ha piantato nel terreno una gerarchia di essenze autoctone prato basso, giovani alberi, alberi da frutto, alte querce e olmi nel tentativo di ricreare la varietà di piante di cui l’isola era coperta prima dell’insediamento umano. Mentre l’isola di Lille, nella sua posizione sopraelevata, è una presenza monumentale all’interno della città, Time Landscape passa generalmente inosservato, come un pezzo di terra residuo, troppo piccolo per attirare l’attenzione di qualsiasi imprenditore. A trent’anni di distanza, questa rigogliosa vegetazione, che non ha mai subito manicure, è la prova che la natura ha il potere di riprendersi la terra e mantenersi in vita da sola.

Vorrei fare un ultimo esempio dell’arte di non intervenire. Si tratta in questo caso di un’ampia porzione di quel puzzle di aree periferiche che circonda Firenze: l’Oasi di Focognano. Procedendo verso l’imbocco Firenze Nord dell’autostrada, ci si trova di fronte una collina a forma di ziggurat che un tempo era la discarica pubblica. A poca distanza, i magazzini in calcestruzzo di alcune aziende leader del settore della moda come Gucci e Roberto Cavalli somigliano a grandi scatole orizzontali sparse qua e là tra vasti parcheggi. Alla fine degli anni Novanta, il wwf insieme a una delle città satellite di Firenze, Campi Bisenzio, iniziò ad acquistare dei terreni situati tra questa collina e l’autostrada. Sotto la guida del biologo Carlo Scoccianti, il sito è stato completamente rimodellato dai bulldozer che hanno creato una serie di stagni. Nell’Oasi, che attualmente occupa una superficie di 63 ha, sono stati piantati giunchi, canne ed erbe autoctone. L’area è stata completamente recintata in modo da evitare che la presenza umana disturbasse questo ambiente rinaturalizzato: l’Oasi si può visitare solo accompagnati da guide volontarie adeguatamente formate. Il progetto è stato attuato con i fondi provenienti dagli indennizzi ottenuti dalle autorità fluviali per la costruzione delle casse d’espansione necessarie a fronteggiare la costante minaccia delle inondazioni. Si è provveduto inoltre a sensibilizzare le locali fabbriche e l’ente autostradale riguardo al problema dei disagi ambientali legati alla loro presenza, spingendoli a donare ulteriori fondi. La ricca varietà di esemplari della flora e della fauna attirati in questo sito periurbano rinaturalizzato lo rende una vera oasi, una sorta di isola Galapagos, rifugio di specie rare e affascinanti che qui vivono al riparo dalle minacce dei cacciatori e dell’urbanizzazione. Guardando in retrospettiva la vicenda di Focognano, ci accorgiamo di come Scoccianti abbia promosso il progetto come un’opera d’arte, lasciando che la spontaneità creativa delle scelte umane venisse rielaborata e sviluppata dalla natura.2

Benché consacrati all’idea di assenza dell’intervento umano, ciascuno dei tre paesaggi sopra descritti ha richiesto un complesso lavoro di preparazione del sito e una piantumazione selettiva e accurata. Malgrado il loro aspetto selvaggio dunque, ognuno di essi è in realtà un prodotto artificiale scaturito da un preciso progetto. «Terzi paesaggi» come questi non si distanziano poi molto da quei «secondi paesaggi» di cui si prendono cura agricoltori e giardinieri. Anche se questa contraddizione non è di per sé contraria al principio morale secondo il quale la natura deve fare il suo corso, e benché non sia difficile farsi trasportare dalla qualità metafisica implicita in questi santuari «naturali» all’interno delle città, mi chiedo in quanti casi sia possibile applicare una simile strategia di abbandono programmato alle lacune prodotte dall’espansione urbana incontrollata. Concordo con Christophe Girot quando scrive: «Una natura sciatta e trasandata, lasciata crescere incustodita sul limitare di qualche vecchia zona industriale urbana da riqualificare, non comunica la stessa emozione positiva e sensuale di un giardino verticale (come le pareti verdi a coltivazione idroponica, altamente innaturali, di Patrick Blanc), a dispetto di tutti i suoi intrinseci meriti ecologici».3 Da molti anni sono fautore di un approccio alternativo rispetto al paesaggio all’interno del contesto urbano: l’«agricivismo» o agricoltura civica.4 Tutte le città, anche quelle più densamente popolate come New York (che dispone, a quanto si dice, di 700 community gardens) possono essere ripensate in modo da fare spazio a parchi agricoli in grado di produrre diversi alimenti in diverse quantità. Non è facile trovare esempi di interventi agricoli che eguaglino la maestosità dell’Ile Derborence o la grandezza degli stagni di Focognano, tuttavia ritengo che aree coltivate e colture agricole possano assumere una apprezzabile valenza estetica nei contesti urbani, oltre a promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, incrementando in loro la percezione di vivere in un ambiente più sicuro. Per questi motivi la mia proposta è di bonificare quei terreni abbandonati che possono essere interpretati come esempi di terzo paesaggio trasformandoli in paesaggi «commestibili». I benefici di una simile operazione dovrebbero suscitare l’interesse di ogni politico: il recupero di aree incolte con bassi costi di manutenzione, un accresciuto senso di sicurezza dovuto alla costante presenza di cittadini-giardinieri che hanno assunto la responsabilità dei rispettivi lotti da coltivare; il miglioramento della salute della popolazione grazie all’attività fisica del giardinaggio e al consumo di prodotti locali sani e di qualità biologica superiore.

Mentre l’agricoltura ha sempre avuto un ruolo attivo nelle città preindustriali, che ha mantenuto anche in seguito come dimostra il vasto tessuto industriale di Birmingham con i suoi orti urbani , dopo la seconda guerra mondiale le pressioni della speculazione edilizia unite all’egemonia dell’agricoltura meccanizzata hanno relegato la produzione agricola in zone sempre più lontane dai centri urbani. Nella periferia della grande città californiana in cui sono cresciuto non ho mai avuto il piacere di vedere un pollo vivo o un pomodoro attaccato alla pianta. Se questa alienazione dalla fonte originaria degli alimenti è tipica della globalizzazione, si avverte tuttavia l’esigenza crescente di un ritorno all’agricoltura nelle città, e ciò è dovuto in parte a una maggiore coscienza ecologica diffusa dai movimenti ambientalisti, in parte alle necessità economiche. L’attuale crisi del capitalismo iniziata nel 2008, che malgrado i costanti richiami all’ottimismo non dà segni di miglioramento, ha diminuito il valore dei terreni urbani al punto che l’inizio di quella «decrescita» di cui parla Latouche sembra davvero imminente. La città di Detroit, ad esempio, che alla fine del Novecento ha perso più della metà della sua popolazione diventando una città di lotti vuoti e privi di valore, ha accolto con favore numerose iniziative di urban farming. In certi casi l’agricoltura può incrementare il valore della terra. A Pessac, un sobborgo di Bordeaux famoso tra gli architetti per il progetto di case popolari di Le Corbusier, il prezzo dei terreni adibiti alla coltivazione dei vigneti che producono l’ottimo vino locale è più alto di quello delle aree edificabili e ciò ha contribuito a preservare il territorio urbano. In altri contesti, lo sfruttamento edilizio di alcune aree urbane potrebbe forse essere evitato grazie a coltivazioni specifiche. Un’altra importante manifestazione dedicata alla riprogrammazione agricola del territorio urbano è stata l’Internationale Bauausstellung (iba) del 2010 tenutasi in sette città dell’ex ddr che dal 1989 hanno visto costantemente decrescere il numero dei loro abitanti. Il programma prevedeva l’eliminazione dei Plattenbauten, i caseggiati divenuti ormai superflui, e la creazione di un tessuto più articolato grazie alla presenza di giardini urbani. Per quanto contraddittorio possa sembrare, lo slogan dell’iba, «Progresso senza crescita», ha lanciato una sfida ai professionisti del settore, inducendoli a ripensare le proprie priorità. Nonostante il miglioramento del tessuto urbano prodotto dalla creazione di nuovi frutteti e pascoli in luoghi come Paunsdorf Siedlung nei dintorni di Lipsia, il progetto iba ha suscitato scarsa attenzione a causa dell’assenza di finalità estetiche che avrebbero potuto stimolare l’immaginario collettivo.

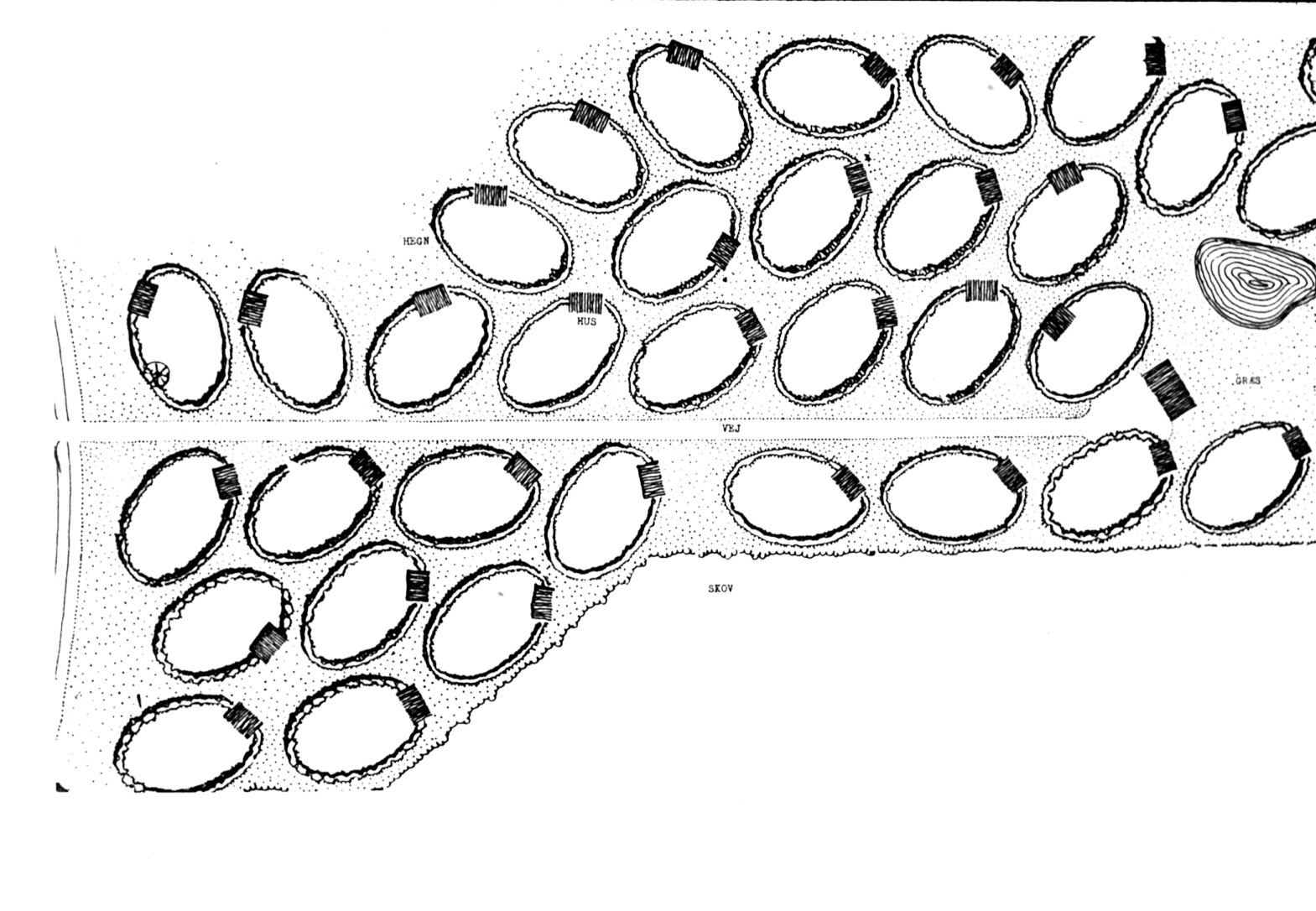

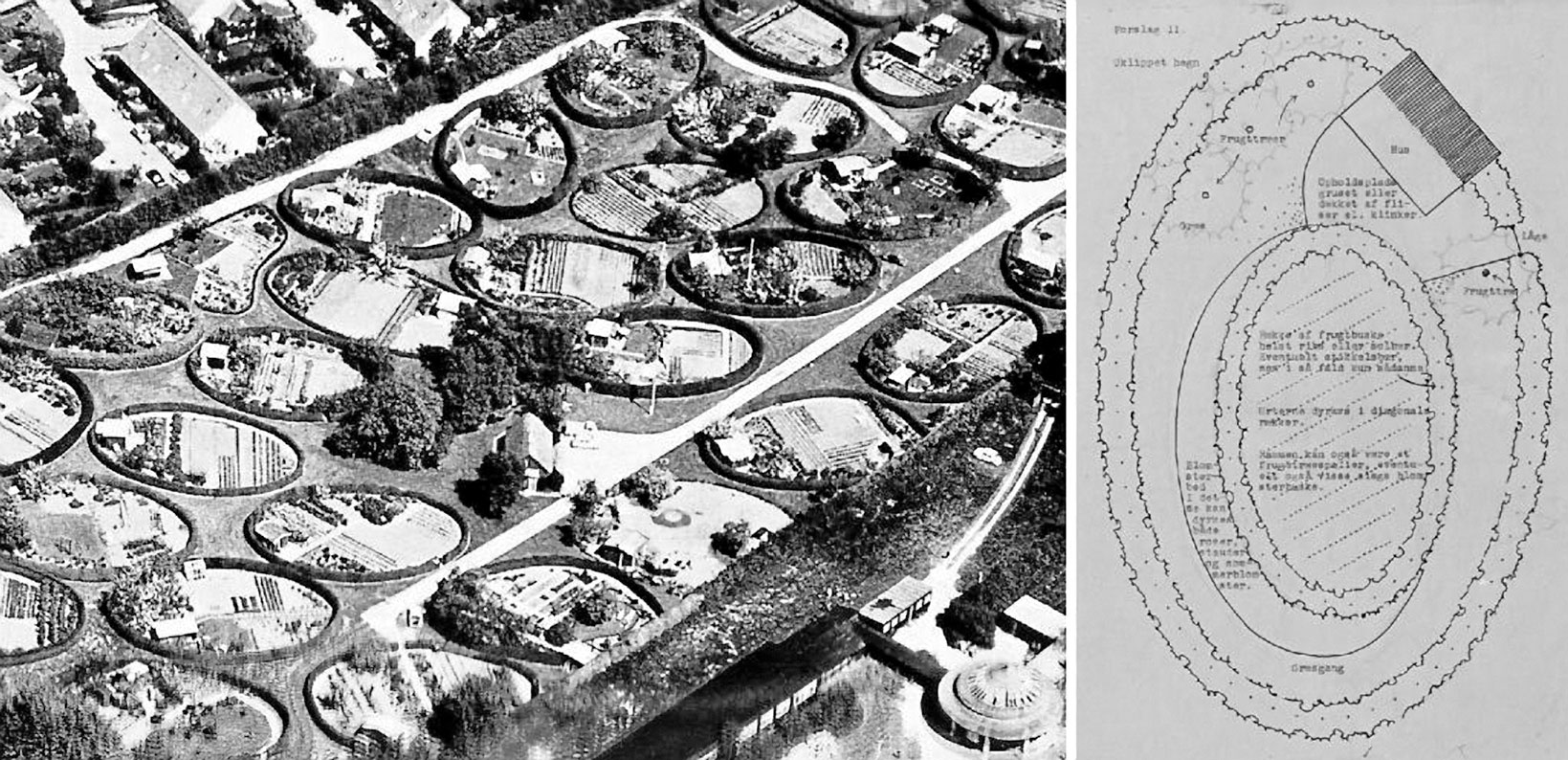

Anche se l’agricoltura urbana non può essere ridotta a una mera questione estetica, è pur vero che molto spesso si registra uno scarso impegno da parte di progettisti e operatori a creare paesaggi significativi. Un frutteto urbano e un campo coltivato per la sussistenza non sono la stessa cosa. Certo si può praticare l’agricoltura in città, ma una simile attività, esercitata all’interno di un contesto pubblico, richiede l’intervento dell’arte. Faccio sempre riferimento agli orti urbani di Nærum, un sobborgo a nord di Copenhagen, a mio parere uno dei progetti più belli mai realizzati. Nel 1948, il talentuoso architetto del paesaggio Carl Theodor Sørensen (1899-1979) progettò 50 orti urbani di forma ellittica, ciascuno di 500 mq, racchiusi da siepi di ligustro e biancospino. Gli interstizi larghi almeno due metri che separavano gli ovali erano destinati ad uso pubblico e ciascun lotto era provvisto del proprio capanno per gli attrezzi e poteva essere organizzato secondo i gusti dei singoli proprietari. Così, mentre all’interno delle siepi gli orti avevano un carattere peculiare corrispondente alla personalità del giardiniere, le aree pubbliche intermedie, piantate ad erba e unificate dall’omogeneità delle siepi potate ad altezza d’uomo conferivano al sito una pronunciata coerenza formale che richiamava sele antiche costruzioni ovali presenti nella regione. Dopo oltre sessant’anni, Nærum rimane uno straordinario parco pubblico, curato da 50 volenterosi giardinieri privati.

Il motivo per cui continuo a fare riferimento agli orti anziché ai parchi agricoli di maggiori dimensioni è duplice: 1) il parco agricolo a livello regionale, auspicabile in ogni città, richiede una titanica organizzazione burocratica e politica per essere realizzato e sostenuto; 2) credo che le dimensioni ridotte siano più adatte a incoraggiare l’incondizionata partecipazione di tanti giardinieri operosi. Molte città del Mediterraneo, tra cui Pamplona, Barcellona e Milano, hanno avviato progetti di parchi agricoli su scala regionale, nel tentativo di aprire al pubblico alcune aree metropolitane in cui è ancora praticata l’agricoltura tradizionale, suscitando così una maggiore consapevolezza della cittadinanza. Pamplona è l’esempio più piccolo e più coerente: piste ciclabili collegano numerose e diverse attività culturali e agricole, tra cui l’antico ponte del pellegrino e gli allevamenti di tori che forniscono gli animali per la celebre corrida. Il primo parco agricolo europeo, realizzato a Milano, è nato sulla scia dei dibattiti avvenuti all’interno del Politecnico alla fine degli anni Settanta. I progettisti hanno analizzato la geografia e le risorse idrologiche della regione catalogando le aziende agricole in base alla loro ubicazione e dimensione. Creato sotto l’egida della Provincia di Milano e ufficialmente riconosciuto nel 1990, il Parco Agricolo Sud interessa il territorio di 63 comuni (inclusa Milano), comprende 46.000 ha e più di 1.400 fattorie. Si tratta tuttavia di un luogo piuttosto enigmatico: tranne Bosco in Città un parco pubblico ben organizzato all’interno dell’area non si sa bene come visitarlo e addirittura nemmeno come individuarlo. Si ha inoltre la netta sensazione che l’espansione edilizia eserciti costanti pressioni che minacciano la sua sopravvivenza. Il parco agricolo di Barcellona deriva direttamente dall’esperienza milanese e condivide lo stesso genere di problemi, causati dalle competenze multiple e dalla difficoltà di individuare le aree accessibili ai visitatori. Anche se nelle città nei pressi del fiume Llobregat compaiono occasionalmente dei cartelli che indicano l’adesione delle rispettive municipalità al parco agricolo, per il momento le zone all’interno della sua giurisdizione non sono collegate né accessibili al pubblico. La realizzazione dei collegamenti principali dovrebbe cominciare dai corsi d’acqua, dai torrenti e dai canali, legalmente tutelati in quanto parchi fluviali. Se da un lato questi esempi non intaccano la mia convinzione che tutte le città dovrebbero adibire a parco agricolo le aree suburbane, dall’altro dimostrano la difficoltà di gestire simili progetti che pur producendo risultati oppongono resistenza agli input progettuali.

Invece, gli orti urbani richiedono un numero minore di intermediari: il comune, i gruppi di cittadini e talvolta alcune aziende private. Le aree coltivate posso no servire singole famiglie, come a Nærum, o comprendere istituzioni scolastiche, società botaniche, attività terapeutiche (pazienti con disagi mentali, detenuti ecc.) e terreni per analisi ambientali. Nel 2010, ad Andernach, si è deciso di coltivare il terreno pubblico che circonda il castello al centro di questa piccola città tedesca con una varietà di ortaggi, invitando la cittadinanza a coglierli e portarli a casa. Se la maggior parte del lavoro è svolto dai giardinieri municipali, i cittadini di Andernach si occupano del raccolto: in questo modo la città diventa letteralmente un luogo «commestibile» per i suoi abitanti. I giardini situati nelle scuole hanno comprovati effetti benefici sull’educazione dei più giovani ma dopo il mese di giugno, vista l’assenza degli studenti, richiedono l’intervento di personale specializzato nella cura delle piante fino alla ripresa delle lezioni, in autunno. Uno dei progetti di maggior successo che ha coinvolto i ragazzi di una scuola è stato East New York Farms!, realizzato nel 1998 dai docenti del Pratt Institute. In un’area degradata della periferia di Manhattan, in cui la maggior parte dei ragazzi afro-americani sono destinati a entrare a far parte della malavita, il programma prevedeva di rilevare alcuni lotti vuoti affidandoli a giovani tra i 12 e i 14 anni, pagando loro uno stipendio simbolico perché se ne prendessero cura qualche ora alla settimana. La metamorfosi delle aree in disuso e quella dei ragazzi svantaggiati coinvolti nel progetto è stata sorprendente e ha portato alla creazione, pochi anni dopo, di un mercato ortofrutticolo per i residenti e di numerosi posti di lavoro nel settore agricolo.

La Germania vanta il più alto rapporto di orti urbani pro capite al mondo. In molte città tedesche, in particolare Monaco e Berlino, la domanda supera di gran lunga l’offerta, tanto che sono nate numerose associazioni come la Nomadisch Grün di Berlino, che organizza iniziative di «agricoltura mobile». I fondatori, Marco Clausen e Robert Shaw, hanno iniziato nel 2009 con la creazione dei Prinzessinnengärten, giardini temporanei situati in un’area degradata di Kreuzberg non lontano dalla Moritzplatz, ottenuti riempiendo cassette di plastica, sacchi di vinile o di iuta e cartoni del latte con terra pronta per essere coltivata. Oggi un gruppo di circa 40 volontari partecipa a queste trasformazioni del paesaggio e durante i mesi invernali trasferisce i piccoli orti portatili all’interno del locale mercato coperto. Il progetto ha condotto all’apertura di un ristorante che serve gli alimenti prodotti in loco e attrae numerosi eventi culturali.5 A Berlino, l’esperimento dei Prinzessinnengärten ha dato il via a un’altra iniziativa del genere: decine di persone hanno occupato le piste abbandonate dell’aeroporto Tempelhof creando giardini spontanei con la tecnica dell’agricoltura mobile. Il desiderio di creare giardini nomadi è stato realizzato in maniera ancora più audace dal cineasta americano Ian Cheney che nel 2009, a Manhattan, ha riempito di terra il retro del suo pickup creando così la prima Farm on Wheels (fattoria su ruote) imitata in se guito da una pattuglia di 25 mezzi simili, noti oggi col nome di Truckfarms.6 Gli orti arricchiscono gli spazi urbani sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale e possono essere realizzati quasi ovunque, come ha dimostrato Michelle Obama nel 2009, trasformando un’area di circa 100 mq del prato della Casa Bianca nel First Garden e incoraggiando i giovani americani a seguire una dieta più sana. Nel maggio 2012, in collaborazione con la collega Marta Donati, un’agronoma che si occupa di ortoterapia per gli ex tossicodipendenti, ho allestito un «Giardino nomade» all’interno di un chiostro medievale a Montevarchi, in provincia di Arezzo. L’intervento faceva parte di un progetto artistico volto alla creazione di aree verdi negli spazi urbani. Trattandosi di un sito storico che non poteva essere alterato in alcun modo, abbiamo ideato il prototipo di un giardino composto da elementi mobili, accessibile a bambini e disabili. La struttura formale è stata ottenuta grazie a una pergola di bambù applicata su una griglia a nove quadrati: otto «stanze» disposte intorno a uno spazio vuoto centrale, ciascuna adibita a una diversa esperienza orticola. Molte piante sono state collocate all’altezza di un metro per poter essere osservate e toccate da persone in sedia a rotelle. L’ingresso avveniva attraverso un percorso fiancheggiato da ginestre tagliate. La seconda stanza conteneva una colonna di foglie d’alloro, simbolo di una natura i cui residui vengono raccolti e lasciati decomporre. Nella terza stanza si trovavano cassette (un’idea mutuata dai Prinzessinnengärten) con ortaggi di stagione (patate, cereali, barbabietole e fave). Nella quarta trovava posto un ficus esotico sistemato in una piramide di canne di bambù. La quinta era fiancheggiata da sacchi di iuta pieni di terra e piante aromatiche (un’idea ripresa dal ghetto di Mathare a Nairobi) come menta, basilico, salvia, rosmarino, finocchio selvatico e maggiorana. Nella sesta era collocata una panchina dove poter riposare e un barbecue. Nella settima erano piantati dei cavoli disposti a spirale, annaffiati da una damigiana rovesciata collegata a un tubo per l’irrigazione a goccia, vagamente ispirati all’opera di Smithson Spiral Jetty. L’ultima stanza era ricoperta da garofani che formavano una vera e propria coltre di fiori. Il «Giardino nomade» è costato 67 euro, è stato realizzato nell’arco di sei ore da quattro volontari ed è rimasto nel convento per tre settimane senza causare alcun danno al sito. Questo genere di giardino può essere creato ovunque e non deve necessariamente essere permanente. L’esposizione di piante vive, accessibili a tutti e curate da giardinieri coscienziosi offre un’immagine di speranza: anziché vivere in una città depauperata da uno sviluppo sterile, si potrebbe abitare in uno spazio urbano caratterizzato da un tessuto ininterrotto di colture commestibili.

L'autore e docente di Progettazione, Storia dell’architettura e Storia urbana. Tra le sue pubblicazioni sul tema: Sprawltown (2004) e con L. Bellicini, La Periferia italiana (2001)

Note

- G. Clément, Manifesto del Terzo paesaggio, Macerata 2005.

- C. Scoccianti, Ricostruire reti ecologiche nelle pianure. Strategie e tecniche per progettare nuove zone umide nelle casse di espansione. Dieci interventi a confronto nel bacino dell’Arno, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Firenze 2006.

- C. Girot, The Shifting Meaning of Nature in the City, in Stadtgrün, Europäische Landschaftsarchitecktur für das 21. Jahrhundert, a cura di A. Becker, P. Cachola Schmal, Basilea 2010, p. 221.

- Vedi B. Fucci, R. Ingersoll, M. Passatelli, Agricoltura Urbana, dagli orti spontanei all’Agricivismo per la riqualificazione del paesaggio periurbano, Regione Emilia-Romagna, Bologna 2008; R. Ingersoll, Agricivismo come terapia per la città diffusa, in La città: bisogni, desideri, diritti. La governance urbana, a cura di Guido Borelli, Bologna 2009.

- «Lotus», n. 149, aprile 2012, p. 74.

- C. Lang Ho, Spontaneous Interventions, US Pavilion, 13th Architecture Biennale of Venice, 2013, in «Architect», settembre 2013.