Das innere Leuchten

Neubau Hotel Maistra 160, Pontresina

In Zeiten, in denen sich der Schweizer Bergtourismus neu erfinden muss, ist es erstaunlich, wenn ein neues Hotel eröffnet. So geschehen im Fall des Hotels Maistra 160 in Pontresina. Ein Paar, das durch seine Erfahrung in führenden Positionen in Engadiner Hotelbetrieben um die Fallstricke des Gewerbes weiss, wagte den Schritt. Die Architektur des neuen Hauses schuf Gion Caminada.

Die Frage, ob ein ganzheitlicher Ansatz auch wirtschaftlich tragfähig sein kann, steht immer wieder zur Debatte – für die Bauherrschaft, das Hotelierpaar Bettina und Richard Plattner, ist diese Überzeugung Grundlage für alles Handeln. Ihr Konzept für das Maistra 160 schliesst neben den Gästen und Besitzern auch die Mitarbeitenden, die Geschäftspartner, die Nachbarschaft, die gebaute und natürliche Umgebung mit ein. Als Ortsansässige geniessen sie das Vertrauen der Dorfbevölkerung, eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz. Die Erfahrungen, die sie mit vorausgegangenen Projekten gesammelt haben, finden sich konzentriert im neuen Hotel.

Dass sie im Zuge der Überlegungen, mit welchem Architekten sie das Haus bauen würden, auf Gion Caminada kamen, ist nachvollziehbar: Mit seinem Werk steht der Bündner Architekt für Nähe zu ortsüblichen Materialien und handwerklichen Traditionen, verbunden mit einem Weiterdenken über das Gewohnte hinaus.

Die Monate zwischen Planungsbeginn und Ausführung boten Raum für einen intensiven intellektuellen Austausch, dessen Niederschlag in der Architektur sich nur nach und nach entschlüsseln lässt. Diese Hürde ist den Beteiligten bewusst. Mit der Veranstaltungsreihe «Maistra spricht» führen sie eine Diskussion rund um übergreifende Themen weiter, die während der Bauzeit aufkamen, und beziehen Interessierte und Gäste mit ein.

➔ Weitere Beiträge rund um die Themen Tourismus, Hotellerie und Restaurants finden Sie in unserem Dossier «Zu Gast».

Camouflage statt Abgrenzung

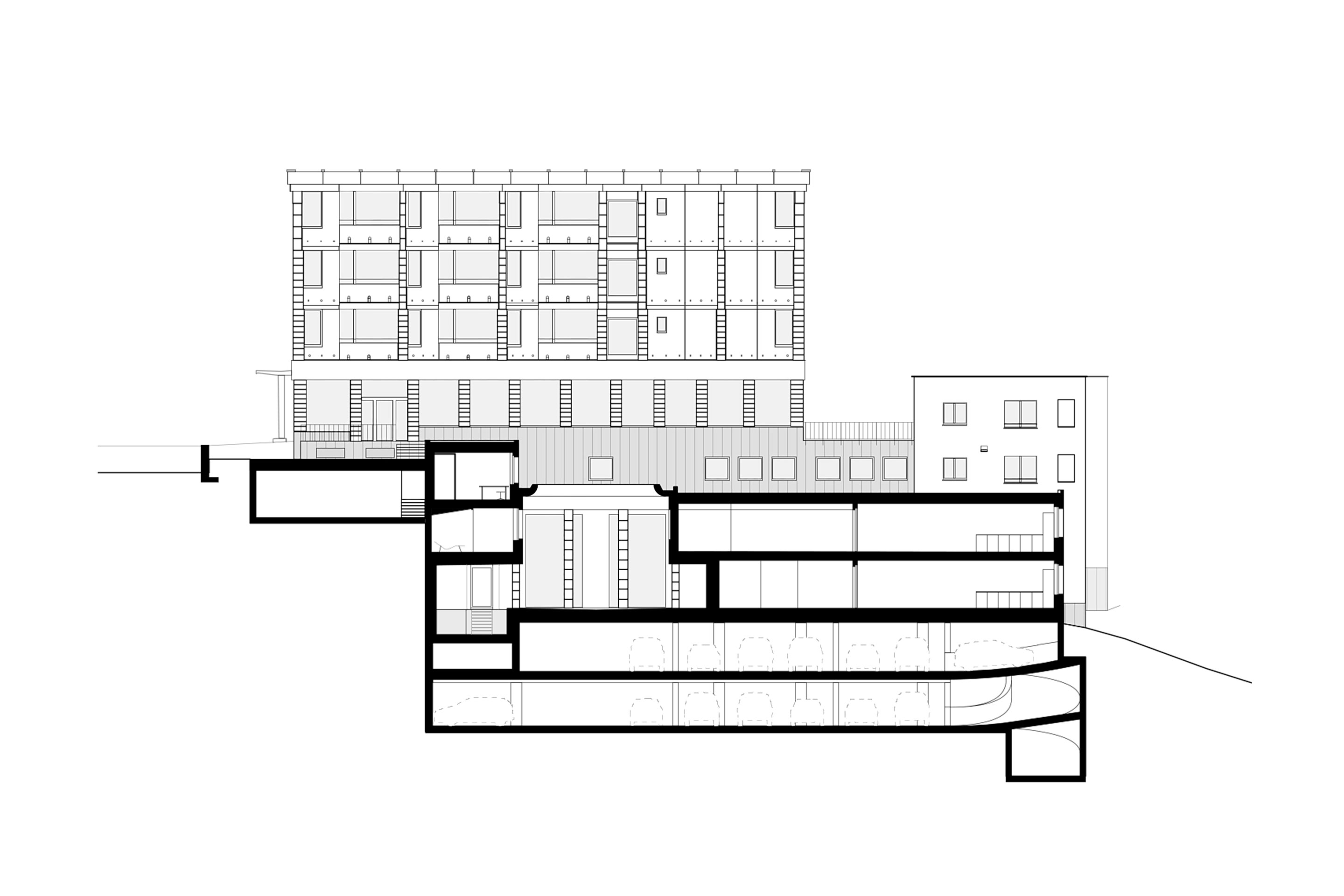

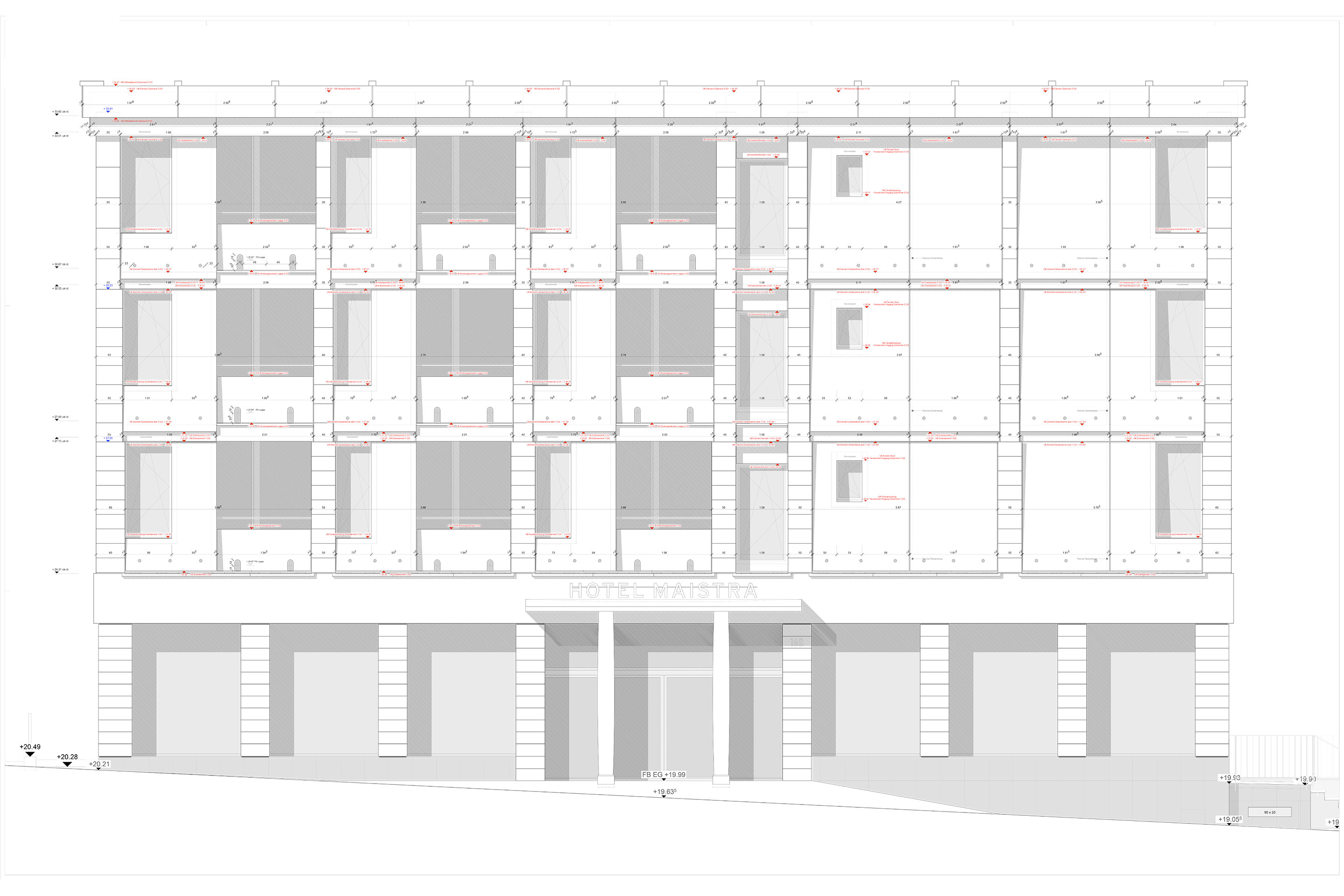

Das Hotel ist ein Ersatzneubau für ein früheres Hotel, das für einen Neuanfang nicht genügend Fläche bot und infrastrukturell nicht sinnvoll zu überarbeiten war. Es fügt sich in die heterogene Umgebung, was in diesem Fall kritisch zu sehen ist: Ein Gefüge aus dunkelgrauen Säulen, hellen Betonpaneelen, die sich leicht aus der Fassadenebene neigen, und eingerückten Fenstern bildet die Regelgeschosse. Obwohl sich das Sockelgeschoss mit grossen Fenstern zur Strasse öffnet, bleibt der Bezug ins Innere gering.

Die massiven Bauteile bieten Schutz vor der extremen Witterung, so wie es in diesem hoch gelegenen Ort, der über lange Monate winterlichen Temperaturen ausgesetzt ist, Tradition hat. Die bautechnische Raffinesse liegt in der Weiterentwicklung eines ressourcenschonenden Umgangs mit den regional verankerten Materialien: So bestehen die Stützen aus massivem Bodio Nero, einem regionalen Gneis, der in Blöcken zusammengespannt und verklebt wurde. Sie funktionieren als tragendes Element und setzen sich im Innenraum fort. Die sich daraus ergebende subtile Klasse hat ihre Berechtigung, dennoch wünschte man sich eine einladendere Geste – doch nur kurz, denn die Entschädigung folgt.

Das Ankommen als Prozess

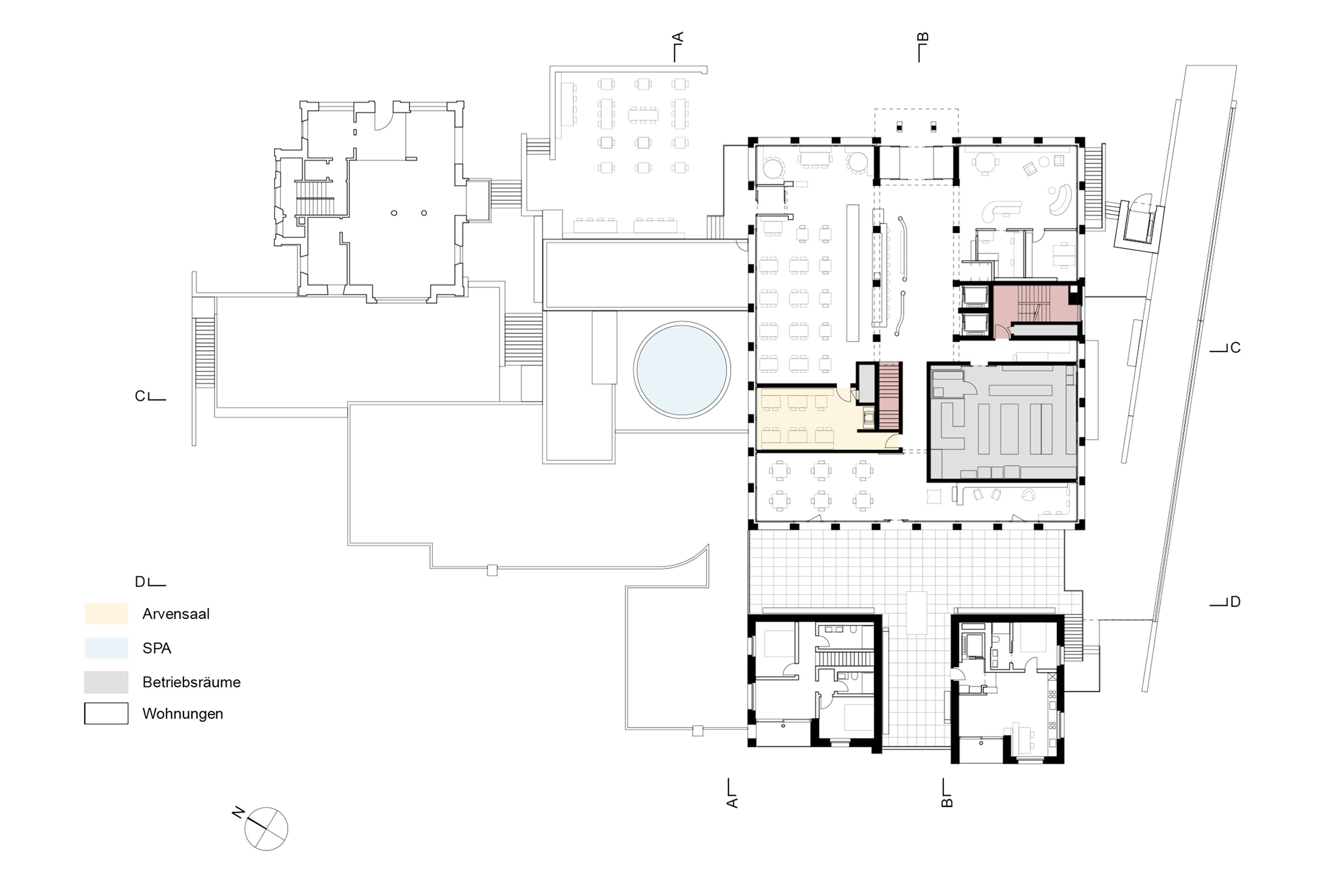

Vom zentralen Eingang aus öffnet sich eine Halle. Durch die Raumhöhe und eine lichte Möblierung verströmt sie eine urbane, auch festliche Stimmung. Die Fenster bieten Durchblicke bis ins Tal hinaus. Bänke und Lounges entlang der Eingangsseite schaffen einen Bezug zum Strassenraum und machen ihn bildhaft erlebbar. Marktgänger und Passantinnen sitzen hier ebenso wie Touristen.

Die Absicht des Architekten erscheint in einem neuen Licht. Der Kontrast zwischen dem harschen Erscheinungsbild des Baukörpers und seinem grosszügigen Innenraum überrascht und erlaubt den Menschen, darauf zu reagieren: sich darin auszubreiten und niederzulassen. Die wenigen Dinge, die den Raum gliedern, sind klug gesetzt: Zur Linken ist ein kleiner Tresen als Rezeption platziert, der sich mit den Loungemöbeln zu einem Ensemble fügt.

Zur Rechten bildet ein langer Bartresen, der seinerseits durch eine Holzwand zur Durchwegung abgeschirmt ist, die innere Flanke der Restaurants. Abgesehen von einer Arvenstube flottieren die Tische und Stühle in der Halle. Es ist klar, dass sie auch weggeräumt werden könnten, wenn hier mal eine Party steigen soll.

Als talseitiger Abschluss öffnet sich das Haus über die gesamte Breite zu einem Aufenthaltsbereich mit einer schmalen Lounge und Bibliothek. Ihm ist eine Terrasse vorgelagert, auf die sich jedwede Festivität oder auch stille Lektüre ausdehnen lässt.

Der dritte Ort

Die zugänglichen Bereiche haben ihre Namen, können aber alle für alles gebraucht werden. Das gesamte Erdgeschoss bietet sich zur Inbesitznahme an. Die Mitarbeitenden des Hotels leben eine hierarchiefreie Gastfreundschaft und signalisieren damit, dass individuelle Wünsche ihre Berechtigung haben, gar normal sind. Das ist neu in der Hotellandschaft und führt dazu, dass man als Gast in sich geht und nachsinnt, wo man sich wirklich aufhalten möchte und was man dazu braucht, etwa wie das Licht gerade steht, wo Betrieb herrscht oder wo es angenehm kühl wäre. Ob man im Restaurant lesen, in der Lounge vespern oder am Fenster arbeiten möchte.

Um möglichst viele dieser Wünsche erfüllen zu können, gibt es spezielle Zusatzräume. Das Spa ist voller suggestiver Anspielungen auf Kunstwerke wie zum Beispiel die «Skyspaces» von James Turrell, die Tag-Nacht-Gemälde von René Magritte oder die Iglus von Mario Merz. Kunst wurde hier nicht appliziert, sondern bildet einen integralen Teil der Architektur. Zum Beispiel das Innere des Dampfbads: Reto Müllers blasenwerfende Basalt-Güsse verleihen dem Ort eine düstere Magie, als liege er im Innern eines Vulkans.

Gleich nebenan befindet sich die «Creative Box», ein betreutes Kreativatelier, das zuvor schon acht Jahre lang in einem anderen Haus in der Nachbarschaft existierte. Seminarbesuchende oder Kinder aus dem Dorf können hier für wenig Geld einen konstruktiven Nachmittag verbringen. Ebenso ist es aber möglich, einen Wellnessaufenthalt mit einem Intensivkurs in Photoshop zu ergänzen. Dieser auch von aussen zugängliche Bereich ist einer der Anker, mit dessen Hilfe sich Hotel und Dorfgemeinschaft verbinden.

Ein weiterer ist der Pöstlikeller, den der Künstler Christian Kathriner aus Sarnen mit selbst entworfenen Möbeln als artifizielle Gegenwelt eingerichtet hat. Es ist der einzige Ort in Pontresina, der den Mitarbeitenden der Gastronomie für ein spätes Feierabendbier offensteht. Die Dorfjugend kann den Raum für eigene Veranstaltungen gratis nutzen, dazu gibt es regelmässig Konzerte.

Bettina Plattner schildert, mit welchen klassischen Nachteilen – Kosten, Lärm, Rauch, Arbeitsaufwand – die Institution verbunden ist und welchen Wert sie gleichzeitig darstellt. Für sie und ihren Mann war es ein Grundsatzentscheid, den Treffpunkt, der mit dem Abriss des Vorgängerbaus verschwand, wieder zu etablieren. Zu der Haltung, ihre Mitarbeitenden und deren Kolleginnen und Kollegen in ihrer sozialen und regionalen Verwurzelung zu unterstützen, gehört auch das Angebot von nahegelegenen und bezahlbaren Wohnungen.

Sowohl sozial als auch betriebswirtschaftlich motiviert ist der Verzicht auf eine Schliesszeit im Herbst. So ist das Haus belebt und die Mitarbeitenden sind durchgehend beschäftigt. Plattners nutzen diese Phase, um Pontresina als Ort für eine zeitgenössische Variante der ursprünglichen Idee des Tourismus, nämlich der Kur, zu positionieren. Mit fundiertem Engagement fördern sie die Idee der «Mind Body Medicine». Ein erster Kongress hat in diesem Herbst stattgefunden, zahlreiche Hotelangebote bauen darauf auf.

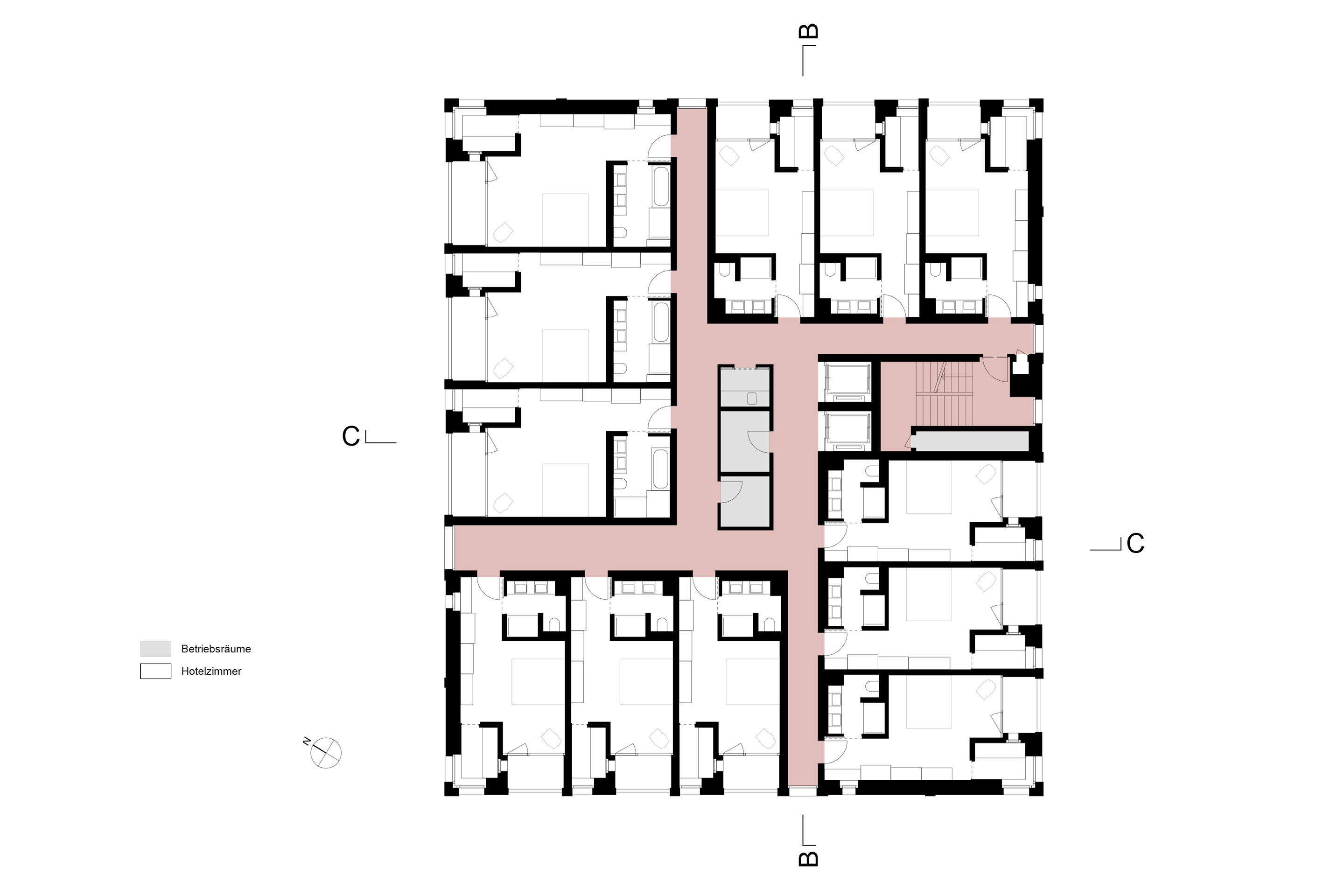

Schlafen plus

Obwohl den gemeinschaftlich nutzbaren Räumen eine hohe Priorität zukommt, sind die eigentlichen Hotelzimmer ebenfalls erwähnenswert: Hier wiederholt sich der Effekt, der schon das Betreten der Halle prägt. Windmühlenartig um einen Kern angeordnet, der wie ein überdimensionaler Koffer in der Mitte liegt, strahlen die schmalen Flure in Sichtbeton wenig Luxus aus.

Die Zimmer sind nicht besonders gross – was in Anbetracht der gemeinschaftlichen Bereiche sinnvoll ist – und mit einfachen, gut detaillierten Einbaumöbeln versehen. Die Bettstatt tritt darin nur als weisses Duvet in Erscheinung. Ebenso das Bad. Dass die weissen Plättli an Wand und Boden über glasierte Kanten verfügen, mit Eckmodeln, und sogar als einteilige Türschwelle zum Einsatz kommen, freut die Kennerschaft.

Der wahre Genuss ist aber ein kleiner Bereich, eine «Stüvetta» von vielleicht 2 m2, die jedem Zimmer zugehört. Zwischen den mit duftendem Arvenholz versehenen Wänden ist ein ledernes Daybed eingepasst, von dem aus sich in die Landschaft blicken lässt. Auch hier offenbart sich die Grundhaltung der Planenden, jedem Gast möglichst vielfältige Angebote zu unterbreiten. Wem das Hotelzimmer dennoch zu eng ist, stehen Ferienwohnungen offen, die dem Haus in zwei Türmen vorgelagert sind.

Simplizität schafft Intimität

Im Gespräch mit Gion Caminada und Bettina Plattner fiel immer wieder der Begriff der «Resonanz». Er ist so zu verstehen, dass der Raum auf die Menschen reagiert, die sich in ihm aufhalten. Die Architektur funktioniert als Klangkörper, wirft ein Echo zurück. Caminada möchte die Menschen aktivieren, die sich in den Räumen bewegen. Seine Architektur ist so angelegt, dass sie emotionale Reaktionen provoziert und zu einer Auseinandersetzung mit dem Gebäude führt. Das Ziel ist kein fertiges Bild, sondern ein fortlaufend veränderliches Erlebnis.

Diese philosophischen Ansätze bilden den Überbau. Ihre Wirkung entfaltet sich erst im Laufe des Aufenthalts. In diesem Sinne ist die Innenarchitektur ein wichtiges, nicht für sich greifbares Element im Konzept der Gastgebenden. Der Charakter des Hauses bildet sich nicht auf den Fotos ab, sondern ist etwas, das zwischen Architektur und Besuchenden entsteht. Es braucht Mut, auf die Emotionen zu setzen.

Es geht um die Freiheit der Aneignung, um die vielseitige Nutzbarkeit. Vielleicht auch eine zukünftige Funktion, von deren Bedeutung wir im Moment noch nichts wissen. Dafür muss die Architektur belastbar sein. Materialien, Bautechniken, Details, aber auch Ordnungen und Wege halten der Beobachtung stand. Es ist ein Haus, für das man sich Zeit nehmen muss und das durch die Gastgebenden, die Planenden und seine Nutzenden an Kontur gewinnt.

Am Bau Beteiligte

Bauherrschaft

Bettina und Richard Plattner

Architektur

Gion A. Caminada, Vrin

Projektleitung: Jean Luc Wagner

Ausführungsplanung

Gion A. Caminada, Vrin

Architekturbüro Stricker, Pontresina

Bauleitung

Büro Hirschi, Samedan

Tragkonstruktion

Conzett Bronzini Partner, Chur

Bauphysik

Martin Kant, Chur

HLKS-Planung

Gini PLanung, Champfèr

Lüftungsplanung

Kalberer + Partner, Chur

Kälteplanung

Frigo-Consulting, Chur

Elektroplanung

Scherler, Chur

Küchenplanung

Alig Grossküchen, Chur

Lichtplanung

Martin NIievergelt, Hausen am Albis

Wellnessplanung

Fitness-Parther, Thal; Berry, Grüsch

Qualitätssicherung

Liesch Ingenieure, Chur

Baukosten

35. Mio. Franken

Materialien

Naturstein Bodio Nero

Ongaro & Co Sa in Cresciano

Terrazzo

Christian Aubry, Baukunst Graubünden, Ilanz

Farbpigmente

Lucrezia Zanetti, Baukunst Graubünden in Ilanz, Farbpigmente exklusiv

Einheimisches Holz für Schränke, Möbel, Bibliothek

(Arve aus dem Engadin, Eiche, Fichte, Ahorn, Schwarznuss)

Schreinereien Rominger und Salzgeber, beide Pontresina; Schreinerei Fried, Bever

Arzo aus dem Tessin

Schmitt Natursteinwerk AG, Herisau

Textile Akustikdecken, Florale Deckenmotive, Malerarbeiten

Textildesignerteam Martin Leuthold, Bernhard Duss

Urushi

Salome Lippuner, Trogen

Handgemachte Keramik in den Badezimmern

Ceramica 3MC, Vignola, Italien

Kunst

Christian Kathriner (Gänge in den Untergeschossen; Möblierung Pöstlikeller)

Reto Müller (Dampfbad aus Basalt-Güssen)