Verkannte Radikalität

In seiner kompromisslosen Hinwendung zum Kunstwerk war der Neubau für das Berner Kunstmuseum durch Atelier 5 ein Meilenstein im europäischen Museumsbau. Im aktuellen Projektwettbewerb steht er zur Disposition. Grund genug, den Bau zu würdigen und damit zu einem vielleicht letzten Besuch anzuregen.

Die Geschichte der für das Berner Kunstmuseum errichteten Bauten ist hervorragend aufgearbeitet.1 Den Anfang machte der Museumsbau, den Eugen Stettler 1876–1878 als erste Gemäldegalerie der Schweiz an der Nordflanke der Altstadt erstellte. Das neue Museum war Bestandteil einer Gruppe öffentlicher Bauten, die in der näheren Umgebung neu erstellt wurden; sie umfasste auch das städtische Gymnasium, das Naturhistorische Museum2 und das kantonale Amthaus.

➔ Aktuell läuft der Projektwettbewerb «Zukunft Kunstmuseum Bern». Das Wettbewerbsprogramm sieht vor, den Stettler-Bau zu erhalten und den Anbau von Atelier 5 zu ersetzen.

Der gedrungene klassizistische Bau des Kunstmuseums öffnet sich zwischen kräftigen Risaliten zur Hodlerstrasse mit einem imposanten Mittelteil, der im Obergeschoss mit toskanischen Säulen und allegorischen Figuren der Künste besetzt ist. Darunter liegt das grosse Zugangsportal mit ausladender Freitreppe als markantes Zeichen des Eingangs. Die Ausstellungsräume fügen sich um die eindrückliche und grosszügige Treppenhalle, mit Seitenlicht im Erdgeschoss, Oberlicht im Obergeschoss. Der Stettler-Bau gehört in seiner Stellung im Stadtkörper, seiner äusseren Erscheinung und seiner Innengestaltung zu den besten Museumsbauten der Schweiz. Nach einer umfassenden und sorgfältigen Restaurierung von 1997 bis 1999 durch den Architekten Heinz Spörri, hat er seine hohen Qualitäten als Ausstellungsort wiedergewonnen.

Dem Kunstmuseum wurde 1932–1936 nach Plänen von Karl InderMühle3 gegen Osten ein niedriger Anbau mit mehreren Untergeschossen zugefügt; für die Bauausführung arbeitete er mit dem Büro von Otto Rudolf Salvisberg und Otto Brechbühl zusammen. Die von einem Glasoberlicht erhellte Ausstellungshalle mit Zirkulationszone und seitlich anschliessenden Ausstellungskojen mündete gegen Osten in den höheren «Hodlersaal». Direkt an den Stettler-Bau angeschlossen zeigte sich zur Hodlerstrasse eine bloss eingeschossige, durch ein kräftig vortretendes Gesims unterteilte Front, die Cuno Amiet im Bereich des «Hodlersaals» mit dem Sgraffito «Obsternte» ausstattete. Das 1936 datierte Werk war vom Museum als Geste gegenüber dem Künstler in Auftrag geben worden, der beim Brand des Münchner Glaspalasts am 16. Juli 1931 fünf Bilder verloren hatte.

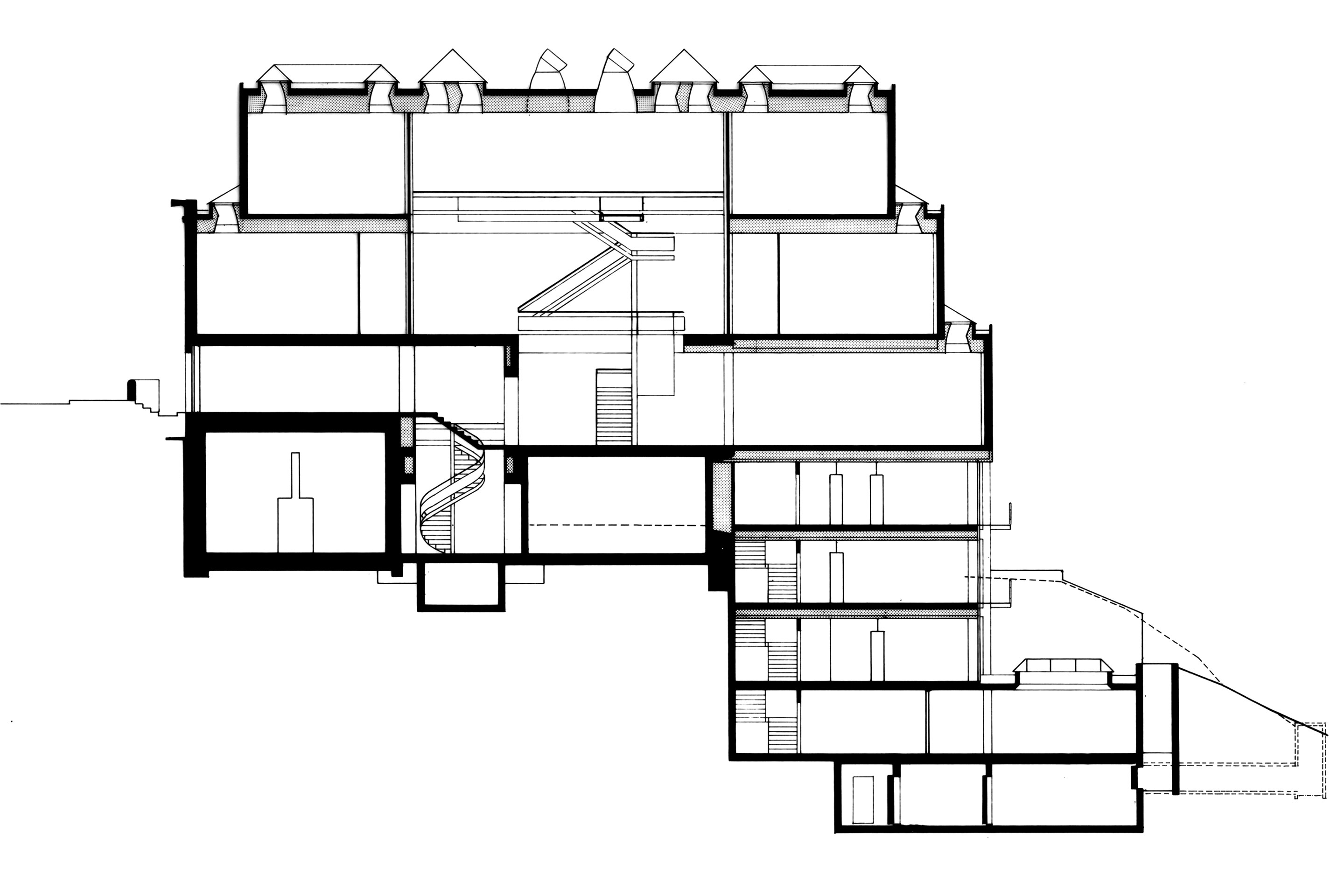

Für eine Erweiterung der Ausstellungsräume veranstaltete das Kunstmuseum 1975/76 einen Studienauftrag mit drei Architekturbüros für einen Neubau an der Stelle des InderMühle-Baus, den Atelier 5 für sich entschied.4 Ausschlaggebend für die Wahl des Projektvorschlags waren «das kompromisslose Nebeneinander eines umfassend erhaltenen Stettler-Baus und eines Neubaus»5 sowie der Verzicht auf jeglichen Eingriff in den Altbau. Die «Hallen» im Erdgeschoss und Untergeschoss, die InderMühle in den Stettler-Bau eingefügt hatte, wurden vom Atelier 5 mit den zugehörigen Treppen unverändert beibehalten. Die Jury hob auch die hohe Flexibilität des Entwurfs und die zentrale Halle mit ihrer Vertikalerschliessung6 hervor und lobte den Vorschlag für die Belichtung und die Beleuchtung der Kunstwerke. Um die bestehenden Bausubstanz des InderMühle-Baus nicht zu überlasten, konzipierte Atelier 5 eine Stahlkonstruktion.

Das Projekt bezog sparsam und nachhaltig die bereits bestehenden Untergeschosse in das Projekt ein, behielt das Amiet-Fresko an seinem ursprünglichen Standort und entwickelte sich mit zusätzlichen Untergeschossen und einer grösseren Gebäudetiefe in den Aarehang hinaus. Als Mitglied der Museumskommission hatte ich oft Gelegenheit, mich mit den Autoren des Projekts über ihre Entwurfsgedanken auszutauschen; die nachfolgenden Anmerkungen beruhen auf diesen Diskussionen.

Am Neubau zeigten sich nach wenigen Jahren gravierende ausführungstechnische Mängel, die 1992/93 behoben werden mussten (Planung: Heinz Spörri und Hans Althaus). Durch Verbesserungen bezüglich Wärmedämmung und Luftdichtigkeit sowie einer Neukonzeption der Klimatisierung, namentlich der Luftbefeuchtung, konnten die geforderten Werte erreicht werden.

Zurückhaltung als Entwurfsmaxime

Beim neuen Anbau an das Kunstmuseum musste sich das Atelier 5 mit einem komplexen Raumprogramm auseinandersetzen: So waren nicht nur zwei Hauptgeschosse mit Ausstellungsräumen, die mit dem bestehenden, tiefer liegenden dritten Ausstellungsgeschoss zu verbinden waren, und ein Kinosaal vorzusehen, sondern auch ausgedehnte Räumlichkeiten für die grafische Sammlung und die Verwaltung. Zudem mussten die Räume des kunsthistorischen Instituts der Universität und dessen Bibliothek untergebracht werden. Der vergleichsweise knappe Kostenrahmen bot zusätzliche Schwierigkeiten.

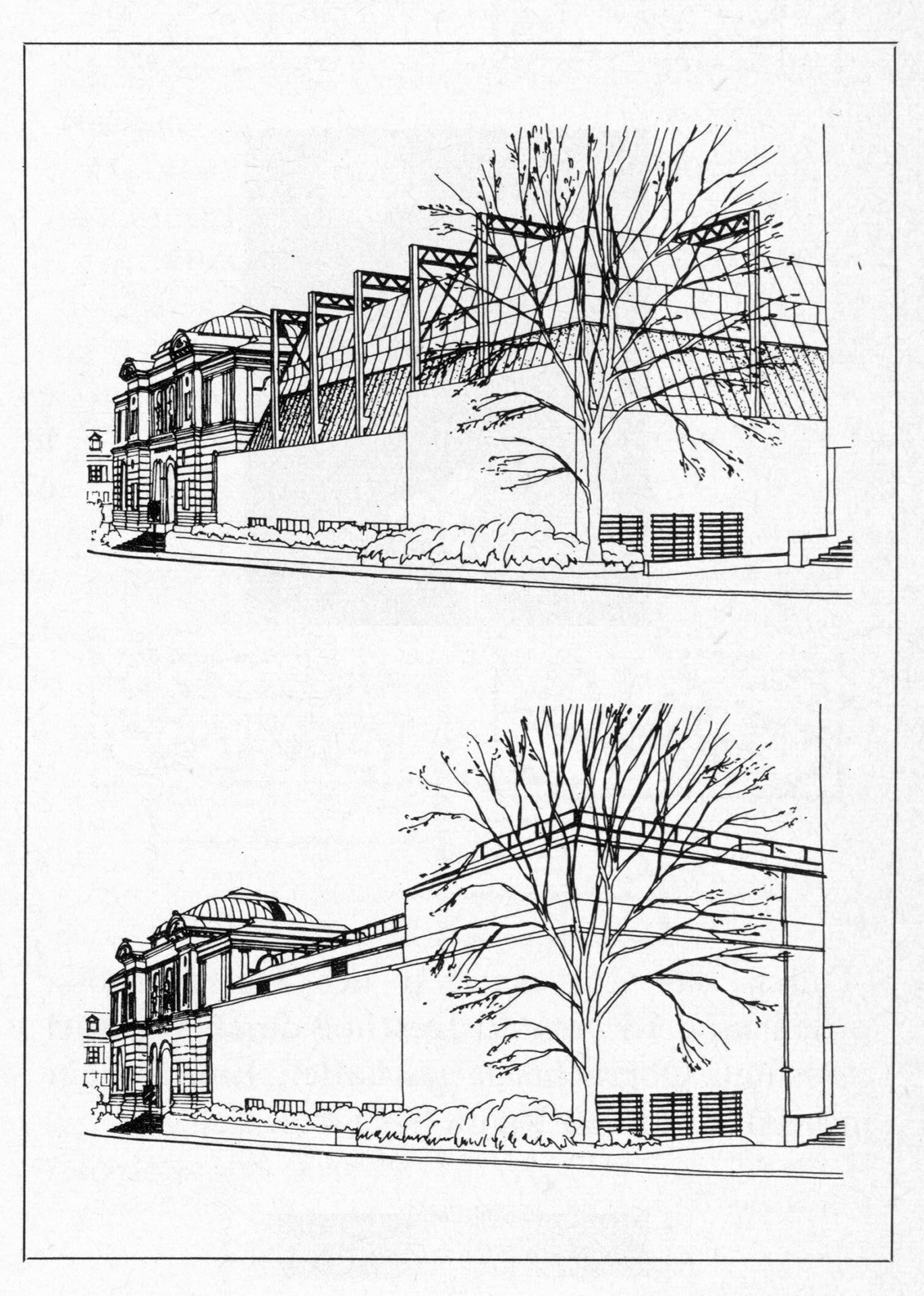

Beim Bauen im Kontext wertvoller historischer Substanz nahm Atelier 5 eine Grundhaltung ein, die auf einem dialektischen Verhältnis zwischen Bestand und eigenständigem Neubau beruht. Dabei blieb das Primat stets dem Altbau. In dieser Hinsicht ist der ausgeführte Anbau an das Kunstmuseum vergleichbar mit anderen Um- und Erweiterungsbauten der Architekten, die in jener Zeitspanne entstanden, etwa der Nationalbank an der Amthausgasse, der Spar- und Leihkasse am Bundesplatz und dem Amthaus an der Hodlerstrasse. Im Wettbewerbsprojekt für das Kunstmuseum war diese Haltung noch nicht erkennbar gewesen: In der Nachfolge des damals entstehenden Pariser Centre Pompidou hatte es eine aufsehenerregende technoide Konstruktion mit aussenliegender Tragkonstruktion vorgesehen.

Die Ausrichtung des Wettbewerbsprojekts änderte sich im Verlauf der Projektierung des neuen Anbaus. Schrittweise nahm Atelier 5 seinen Neubau gegenüber dem historischen, von ihm nicht angetasteten Museumsbau zurück, obwohl verglichen mit dem InderMühle-Bau ein zusätzliches Ausstellungsgeschoss zu planen war. Die Zurückhaltung zeigt sich darin, dass der ausgeführte jüngere Bau leicht unter der Traufhöhe des älteren bleibt und sich die mit grauem Metall verkleideten Fassaden optisch dem prominenten Altbau unterordnen. Wie erwähnt wurde die Fassade zur Hodlerstrasse weitgehend beibehalten und das Amiet-Sgraffito an Ort und Stelle belassen. Zudem ist das neue Obergeschoss kräftig zurückgesetzt. Diese Massnahmen trugen dazu bei, den mit Blech verkleideten Neubau in der Altstadt von Bern zu rechtfertigen, wo für Fassaden zum öffentlichen Raum das Baumaterial Sandstein vorgeschrieben ist.

Es war den Architekten ein wichtiges Anliegen, die südöstliche Gebäudeecke des Altbaus wieder freizulegen. Sie war durch die strassenseitige Wand des InderMühle-Baus sowie teilweise dessen Glasoberlicht verdeckt worden. Die realisierte Zäsur zwischen Stettler-Bau und Neubau lässt den Altbau wieder als Körper wirken. Im Zug dieser Massnahme waren grössere Teile der Fassade zu rekonstruieren.

Der Respekt gegenüber dem historischen Museumsgebäude zeigt sich nirgends so deutlich wie im Entscheid, das bestehende Eingangsportal mit seiner Freitreppe beizubehalten. Den Architekten wie den Betreibern war klar, dass damit für das erweiterte Museum die Anordnung von Kasse, Shop und Café nicht ideal lösbar sein würden.7 Die betrieblichen Schwierigkeiten wurden indessen in Kauf genommen und die Bauherrschaft verzichtete auf den während einiger Zeit diskutierten neuen Eingang an der Nahtstelle zwischen alt und neu.8 Damit blieb die architektonische Inszenierung des Eingangs von Eugen Stettler in das historische Gebäude als Zentrum des Museumskomplexes erhalten. Hauptbau und Erweiterungsbau blieben in ihrer Hierarchie klar definiert.

Im Zentrum steht die Kunst, nicht die Architektur

In der Überarbeitung des Wettbewerbsprojekts zum Bauprojekt verdeutlichte sich die Haltung, dass der Museumsbau nicht primär architektonisches Monument werden sollte, sondern Instrument zur optimalen Präsentation von Kunstwerken. «Alles geht vom Werk aus und alles führt zum Werk zurück», schrieb der Basler Maler und Konzeptkünstler Rémy Zaugg 1983.9 Diese nicht auftrumpfende, sondern dienende Auffassung einer Architektur im Hintergrund unterscheidet sich diametral von gleichzeitigen Museumsbauten wie der Staatsgalerie in Stuttgart von James Stirling (1979–1984) oder dem Städtischen Abteimuseum in Mönchengladbach von Hans Hollein (1972–1982).

Die entwerferische Grundeinstellung von Atelier 5 führte zunächst zu Ausstellungsräumen, die von den Architekten weder festgelegt noch durchgestaltet, sondern weitgehend flexibel unterteilbar sind. Die raumhohen, verschiebbaren Zwischenwände können innerhalb des Konstruktionsrasters frei angeordnet werden, wirken aber dennoch massiv und stabil. Auf jegliche Gliederung der Wände wurde verzichtet.

Im Neubau gibt es zudem keine monumentale Treppenanlage, wie sie in jener Zeit im erwähnten Abteimuseum in Mönchengladbach und – wesentlich prominenter – in den letzten Jahren vielerorts, etwa im neuen Kunsthaus Zürich von David Chipperfield inszeniert wurde. Eine feingliedrige Stahltreppe verbindet die beiden Ausstellungsebenen im quadratnahen, doppelgeschossigen Raum, der die Mitte des Neubaus bildet. Er ist durch eine diagonal verlaufende Passerelle zwischen Altbau und neuen Ausstellungsräumen sowie Galeriepartien gegliedert. Dieser zentrale Raum bietet den Besuchenden eine einfache Orientierung.

Die Beleuchtung der Kunstwerke ist in erster Linie als Schräglicht von oben konzipiert, das eine optimale Ausleuchtung von zweidimensionalen, an den Wänden befestigten Kunstwerken sichert und mit vergleichbarer Wirkung mit natürlichem und künstlichem Licht arbeitet. Für im Raum aufgestellte Objekte oder spezielle Effekte sind Punktleuchten vorgesehen. Raumhohe Fensteröffnungen an den Gebäudeecken ermöglichen den Besuchenden den visuellen Kontakt mit dem Aussenraum.

Der Anbau an das Kunstmuseum ist noch heute gut nutzbar. Letzte Ausstellungen wie «Gurlitt. Eine Bilanz» oder «Katharina Grosse, Studio Paintings» haben die hohe Tauglichkeit des Anbaus gezeigt; in ihrer Eindrücklichkeit waren sie nur dank der hohen Anpassungsfähigkeit, des hohen Zentralraums und der vielseitigen Beleuchtungsmöglichkeiten denkbar.

Zusammenarbeit über die Disziplinen und 1:1-Modell

Von Beginn an haben die Architekten ihr Projekt mit Fachleuten verschiedener Bereiche entwickelt. Gemeinsam sind innovative und wegweisende Lösungen entstanden, die im Massstab 1:1 in einem Musterpavillon, der während mehrerer Jahre auf dem Berner Gaswerkareal stand, ausgiebig getestet wurden.

Den wohl wichtigsten Einfluss hatte der Künstler Rémy Zaugg (1943–2005). Er war massgeblich beteiligt am Konzept der neutral gehaltenen, flexibel nutzbaren und ideal beleuchteten Räume. In unzähligen Versuchen entwickelte er zudem den grauen Farbton für die Wandbehandlung, bestimmte Farbtechnologie und Anstrichmethode. Der graue Anstrich blieb indessen bloss einige Jahre erhalten und wich danach dem herkömmlichen Weiss. Auch die Wiederherstellung des grauen Farbtons anlässlich der Sanierung 1992/93 überdauerte lediglich einige Jahre.

Grossen Einfluss auf das Projekt hatte der österreichische Pionier der Lichtplanung Christian Bartenbach (*1950) aus Innsbruck, der die innovative Zenitalbeleuchtung der Wände mit Spiegelrasterleuchten entwickelte. Der Ausstellungsraum ist mit dieser Auslegung der Beleuchtung nicht gleichmässig hell, vielmehr stehen die Betrachtenden im dunkleren Raum und sehen das hell erleuchtete Kunstwerk, nehmen es dadurch auch in seinen Einzelheiten besser wahr.

Das Konzept sichert eine gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung der Kunstwerke. In den Oberlichtsälen arbeitet es mit einem ausgeklügelten System von Tageslicht-Reflektoren aus poliertem Aluminium und Lenkrastern10, in den Erdgeschosssälen teilweise mit Beleuchtungsbändern. Damit garantiert es eine gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung der Kunstwerke, kann allerdings zu unerwünschtem Mischlicht führen. Der mit dunkelgrauen Basaltplatten belegte Boden absorbiert das auftreffende Licht und stellt sicher, dass keine Spiegelungen entstehen.

Für die Gestaltung des Museumscafés war der Berner Innenarchitekt und Designer Hans Eichenberger (1926–2024) verantwortlich. Er gestaltete es in Schwarztönen mit prägnanter Bartheke, einer in Hochglanzfarbe schwarz gestrichenen Wand und den von ihm entworfenen Möbeln, die auch im Museum of Modern Art in New York ausgestellt sind. Es ist ein eindrücklicher Raum von hoher Eleganz und eigener Atmosphäre, das wohl schönste Café Berns.

Durchmischte Rezeption

Die klare Haltung eines Kunstmuseums für die Kunst, nicht für die Architektur, stiess zur Bauzeit auf grosses Interesse. Kaum eine Fachpublikation, die sich dem Neubau nicht gewidmet hätte.11 Die Kommentare fielen unterschiedlich aus: Während die einen die Konzentration auf die Kunstwerke und deren perfekte Beleuchtung sowie die Zurückhaltung der funktionalistischen Architektur lobten, kritisierten die anderen die Ausrichtung des Baus zu einer «machine à contempler», die mächtigen Oberlichter an der Decke und die atmosphärische Kühle der Räume. Gelobt, aber auch kritisch hinterfragt wurde die Radikalität, mit der die Grundidee, die den Atelier-5-Bau zu einem Referenzbau machten, umgesetzt wurde. Der Gesamttenor ist deutlich: Hier ist «die Kunst ins beste Licht gerückt».12

Beim Berner Publikum ist der Neubau nie richtig angekommen. Besuchende des Museums kritisieren eine steril wirkende Atmosphäre, die knappen Ausblicke, die ungegliederten grauen (später weissen) Wände. Zur Ablehnung mögen auch die nach kurzer Nutzungszeit nötige Instandsetzung und deren Kosten beigetragen haben. Qualitäten wie die Wandelbarkeit der Räume, die guten Lichtverhältnisse oder die klare archtektonische Haltung traten und treten in den Hintergrund, auch bei der aktuellen Museumsleitung.

Heute ist der Bau des Atelier 5 – auch hinsichtlich seiner Erdbebensicherheit13 – in einem Zustand, der im Sinn der Nachhaltigkeit und Sparsamkeit nach den nötigen Unterhaltsarbeiten weitere Jahrzehnte der Nutzung zulassen würde. In spartanischer Nüchternheit verschliesst sich der Bau jeglicher Opulenz. Trotzdem sieht der aktuelle Projektwettbewerb vor, den Bau zu ersetzen. Seine radikal klare Haltung, das Kunstwerk, nicht die Architektur ins Zentrum zu stellen, genügt indessen im Wettbewerb der Städte offenbar nicht mehr.14

Anmerkungen

1 Zuletzt und mit ausführlicher Bibliografie: Siegfried Moeri, ADB Büro für Architektur, Denkmalpflege und Baugeschichte: Kunstmuseum Bern, Bauhistorisches Gutachten. Burgdorf 2018.

2 Nach dem Neubau im Kirchenfeld durch die Architekten Werner Krebs und Hans Müller 1933–1934 wurde der Altbau 1936 abgebrochen und an seiner Stelle der Erweiterungsbau des Eidgenössischen Telegrafenamts erstellt.

3 Der Architekt Karl InderMühle legte Wert auf das grosse M in seinem Nachnamen, weswegen nachfolgend diese Schreibweise verwendet wird.

4 Neben Atelier 5 nahmen Daniel Reist (Bern) und Alain G. Tschumi (Biel) am Verfahren teil. Anatole Dufresne und Ralph Gentner vertraten das Atelier 5.

5 Jurybericht, zitiert nach Siegfried Moeri, siehe Fussnote 1.

6 Das Konzept kollidiert im bestehenden Untergeschoss mit der erhaltenen und genutzten Baustruktur. Dieser Konflikt wäre mit einem grösseren Umbau der vorhandenen Bauteile lösbar gewesen.

7 Die Museumskasse war anfänglich im Treppenauge des Stettler-Baus untergebracht. Sie erwies sich als zu klein und trotz eines wirkungsvollen Windfangs mit «Warmluftvorhang» klagten die Mitarbeitenden über die winterliche Kälte.

8 Skizzen sahen einen direkten Zugang in den Neubau zur «Halle» im Erdgeschoss, dem heutigen Kassen- und Shopraum, vor.

9 Rémy Zaugg: Für das Kunstwerk. Zürich 1983. Hinterer Umschlag.

10 Anlässlich der Instandsetzung 1992/93 wurde sichergestellt, dass der Unterhaltsaufwand der Oberlichter massiv reduziert werden konnte. Mittlerweile ist dem Museum der Umgang mit dem Tageslichtsystem, das für empfindliche Kunstwerke zu viel Licht bringt, offenbar zu aufwendig und die Oberlichter sind allesamt verdunkelt.

11 Rezensionen unter anderem in: Baumeister, März 1978; Raum, 7/1983; werk, bauen + wohnen, Januar/Februar 1984; Rivista Technica, Januar, Februar 1984; Aktuelles Bauen, Januar, Februar 1984; Baumeister, März 1984; Kulturmagazin 52, Juni, Juli, August 1985; Deutsche Bauzeitschrift, August 1985; du, 1/1996.

12 Raum, 7/1983, S. 15.

13 «Die im Jahr 2019 ausgeführten Verbesserungen von konstruktiven Details haben zu einer wesentlichen Steigerung der Erdbebensicherheit geführt. Gemäss Norm SIA 269/8 genügt für eine ‹höchst mögliche› Erdbebensicherheit für das Museum ein Erfüllungsfaktor von 0.75; Massnahmen für einen höheren Erfüllungsfaktor wären nicht verhältnismässig. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit einem wirklichkeitsnäheren, rechnerischen Nachweis des heute verbesserten Tragwerks dieser Erfüllungsgrad ausgewiesen werden könnte.» Prof. em. Eugen Brühwiler, ETH–L, 2024.

14 Nach den Neubauten in Zürich, Basel, Lausanne und Zug und der Zusicherung einer bedeutenden Spende für einen Neubau scheint in Bern ein gewisser Zugzwang vorhanden zu sein.