Baden in Zürich und der Welt

Zwei Publikationen mit unterschiedlicher Flughöhe geben einen Überblick über die Badekultur – die eine legt den Fokus auf die Architekturgeschichte des öffentlichen Bads, die andere nimmt die Zürcher Badis unter die Lupe. Beide Bücher beeindrucken mit Faktendichte und Freude an deren Vermittlung.

Züribadibuch

Zürich ist für vieles bekannt – für seine Banken, die Bahnhofstrasse, seine Kreativbranche. Das wahre Alleinstellungsmerkmal sind aber die zahlreichen und sehr unterschiedlichen Freibäder der Stadt: Gemäss Tina Schmid, Autorin des «Züribadibuch», hat Zürich die höchste Bäderdichte Europas. 2019 erschien das Züribadibuch der Kunsthistorikerin im Selbstverlag und war nach kurzer Zeit vergriffen. 2024 hat der Verlag Scheidegger & Spiess die Publikation nun neu aufgelegt.

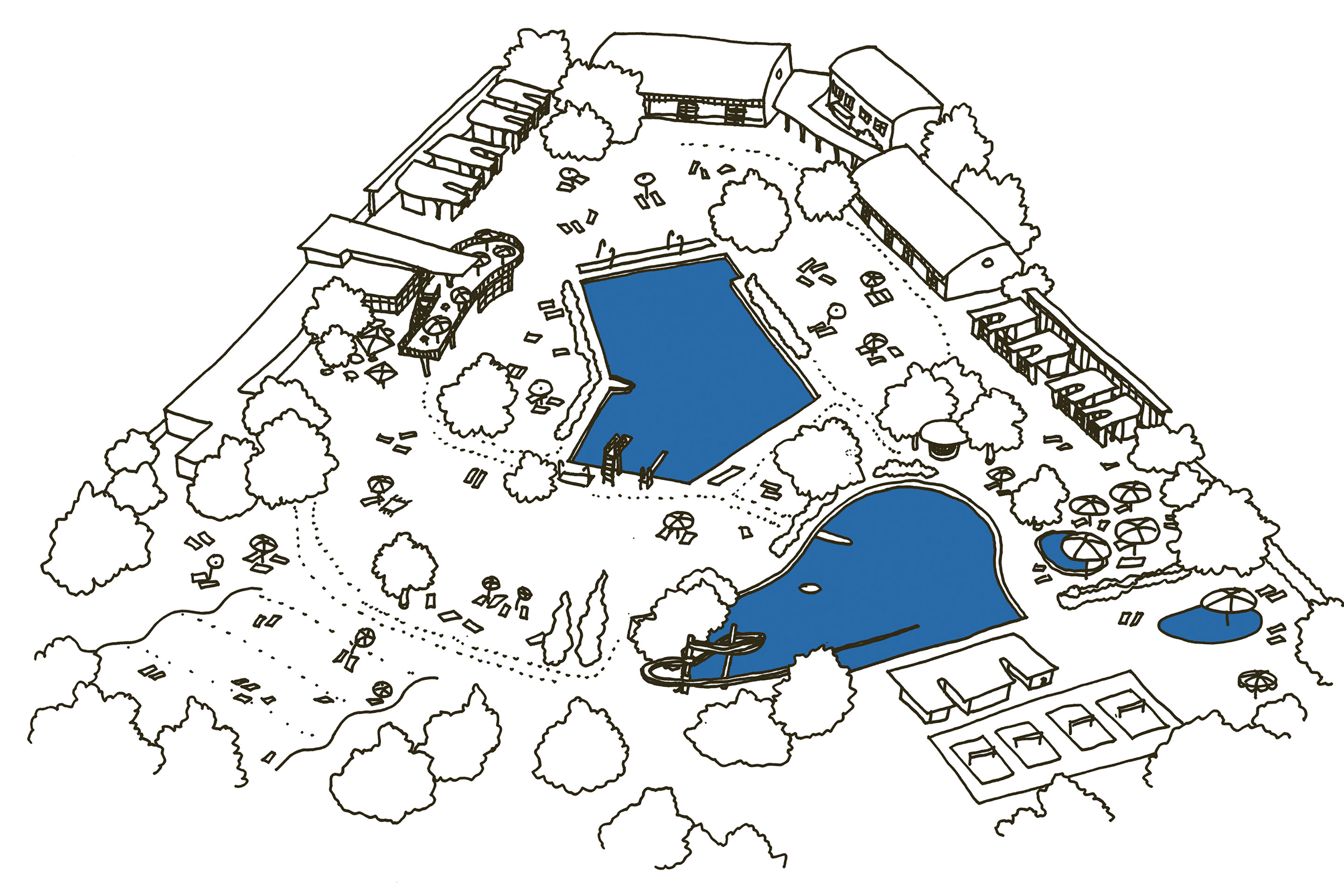

Ein Glücksfall, überzeugt das Züribadibuch doch nicht nur durch eine detaillierte Übersicht aller 24 Stadtzürcher Freibäder, sondern auch mit einer sehr individuellen grafischen Gestaltung: Jedes der nach Stadtkreisen gegliederten Bäder wird mit einer Handskizze der Autorin eingeleitet. Eine Chronologie der einzelnen Bäder erzählt deren Geschichte anhand wichtiger Meilensteine, ergänzt durch historische und aktuelle Fotos, letztere ebenfalls aus der Hand der Autorin.

Komplettiert werden die Porträts von Statements der Badegäste, was einen unmittelbaren Bezug zu den Bädern schafft. Dazu trägt auch bei, dass sie in Schweizer Mundart gehalten sind, im Anhang können sie auch auf Hochdeutsch nachgelesen werden.

Neben den 24 Porträts der Bäder taucht die Autorin auch in die Geschichte der Zürcher Badis ein. Diese reicht weit bis ins Mittelalter zurück, als etwa ein gewisser Theophrastus Bombastus von Hohenstein, heute bekannt als Paracelsus, als Badearzt am oberen Zürichsee tätig war. Ein von Elena Wirth illustrierter Exkurs zur Entwicklung der Bademode sowie ein ebenfalls grafisch dargestellter Überblick zu den vier in Zürich existierenden Bädertypen – Kastenbad, Seebad, Flussbad, Freibad – ergänzt das Kompendium.

Ein kurzes Kapitel nimmt sich der drei grossen öffentlichen Schwimmanlässe in Zürich an. Der Beitrag zu Seeüberquerung, Limmatschwimmen und Samichlausschwimmen zeigt, welchen Stellenwert das gemeinsame Schwimmen besitzt und wie stark die Badekultur im sommerlichen (und im Fall des Seebads Utoquai auch winterlichen) Leben in Zürich verwurzelt ist.

Schwimmbäder

Nicht weniger als 200 Jahre Architekturgeschichte des öffentlichen Bads nimmt sich Matthias Oloew in seinem bereits 2019 erschienenen Band vor, wie der Untertitel der Publikation ankündigt. Der Autor, zum Zeitpunkt des Erscheinens Unternehmenssprecher der Berliner Bäder-Betriebe, hat 2017 zur Architekturgeschichte des Bads an der FU Berlin promoviert, dementsprechend fundiert und dicht ist die Publikation.

Aussergewöhnlich daran ist, dass, wie der Autor im Vorwort darlegt, die Bauaufgabe Schwimmbad in der (deutschen) Architekturgeschichte bestenfalls gestreift und von den Baufachzeitschriften häufig ignoriert wurde. Dies gilt vor allem für die Bauten der Nachkriegszeit und sogar für solch prominente Beispiele wie etwa die Schalenkonstruktionen der Wuppertaler Schwimmoper von 1958 (Friedrich Hetzelt) oder der Alster-Schwimmhalle aus dem Jahr 1973 (Horst Niessen, Rolf Störmer).

Neben der Baugeschichte und der Entwicklung der Bäder von Hygieneeinrichtungen zu Sport-, Spass- und Wellnessanlagen stehen Überlegungen zum Begriff der «Daseinsvorsorge» im Zentrum des Buchs. Der 1938 vom Verwaltungsjuristen Ernst Frohoff geprägte Begriff umschreibt die Leistungen, die eine Gemeinde zu erbringen hat, um das Überleben ihrer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Aus Frohoffs Sicht gehörten Schwimmbäder vor allem aus Hygiene- und Gesundheitsgründen in diese Kategorie. Und obwohl sich die Bedingungen in dieser Hinsicht gebessert haben, wird das öffentliche Schwimmbad in der Regel – noch – als kommunale Bauaufgabe verstanden.

Was diese Einrichtungen aber bieten und damit kosten sollen, ist in der Regel jeweils Gegenstand hitziger Diskussionen. Dabei geht es um weit mehr als nur um das Raumprogramm: An der Architektur eines Schwimmbads lassen sich Werte und Überzeugungen einer Gesellschaft zur Erbauungszeit ablesen. Baden die Geschlechter getrennt oder zusammen? Liegt der Fokus auf der Ertüchtigung, der Entspannung oder der Hygiene?

Matthias Oloew konzentriert sich in seiner Arbeit auf die Bäderarchitektur in Deutschland und dort insbesondere auf das Schwimmen im Innenbereich – vom ersten gedeckten Hallenbad in Magdeburg 1830 bis zu heutigen Bauaufgaben, die sich vor allem um die Frage nach Erhalt oder Abbruch drehen, weniger um Neubauten. Ergänzend zeigt er aber auch Bauten aus dem Ausland, etwa aus Finnland oder den USA, wie das Bad in Brookline, Massachusetts, ein Werk des aus Glarus stammenden Architekten Joseph Untersee (1858–1927).

Als Ergänzung zu den sehr dichten Texten dienen die zahlreichen und aussagekräftigen Fotografien der Schwimmbäder. Sie widerlegen auf eindrückliche Art, dass es sich bei Schwimmbadarchitektur um ein seelenloses Raumprogramm oder um «industrielle Fliessbandproduktion» handelt, wie sie etwa Meinrad von Gerkan 1982 nannte. Im Gegenteil. Am Schluss des Buchs zitiert der Autor den österreichischen Architekten Friedrich Florian Grünberger: «Bäder sind Bauten der Kultur.» Dem bleibt nichts hinzuzufügen.

Tina Schmid: Züribadibuch. Scheidegger & Spiess, Zürich 2024. Gebunden, 232 Seiten, 106 Farb- und 100 s/w-Abbildungen, 19 × 25 cm, ISBN 978-3-03942-222-7, Fr. 49.–

Matthias Oloew: Schwimmbäder. 200 Jahre Architekturgeschichte des öffentlichen Bades. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 2019. Hardcover, 392 Seiten, 22 Farb- und 234 s/w-Abbildungen, 20 × 26 cm, ISBN 978-3-496-01617-5, Fr. 114.–

Bücher bestellen unter order [at] staempfli.com (order[at]staempfli[dot]com). Für Porto und Verpackung werden Fr. 9.60 in Rechnung gestellt.