L'architettura come improvvisazione

Intervista a Christophe Hutin

Con «Le comunità all'opera», il padiglione francese alla Biennale di Venezia presenta dei casi studio in cui gli abitanti partecipano al progetto architettonico. La mostra solleva così interrogativi sulla natura del mestiere dell'architetto e sui suoi strumenti: come rappresentare e trasmettere un approccio fondato sull'improvvisazione? Intervista al curatore, Christophe Hutin.

Marc Frochaux – Nel padiglione francese si trovano vari casi studio di natura diversa. Cos'hanno in comune?

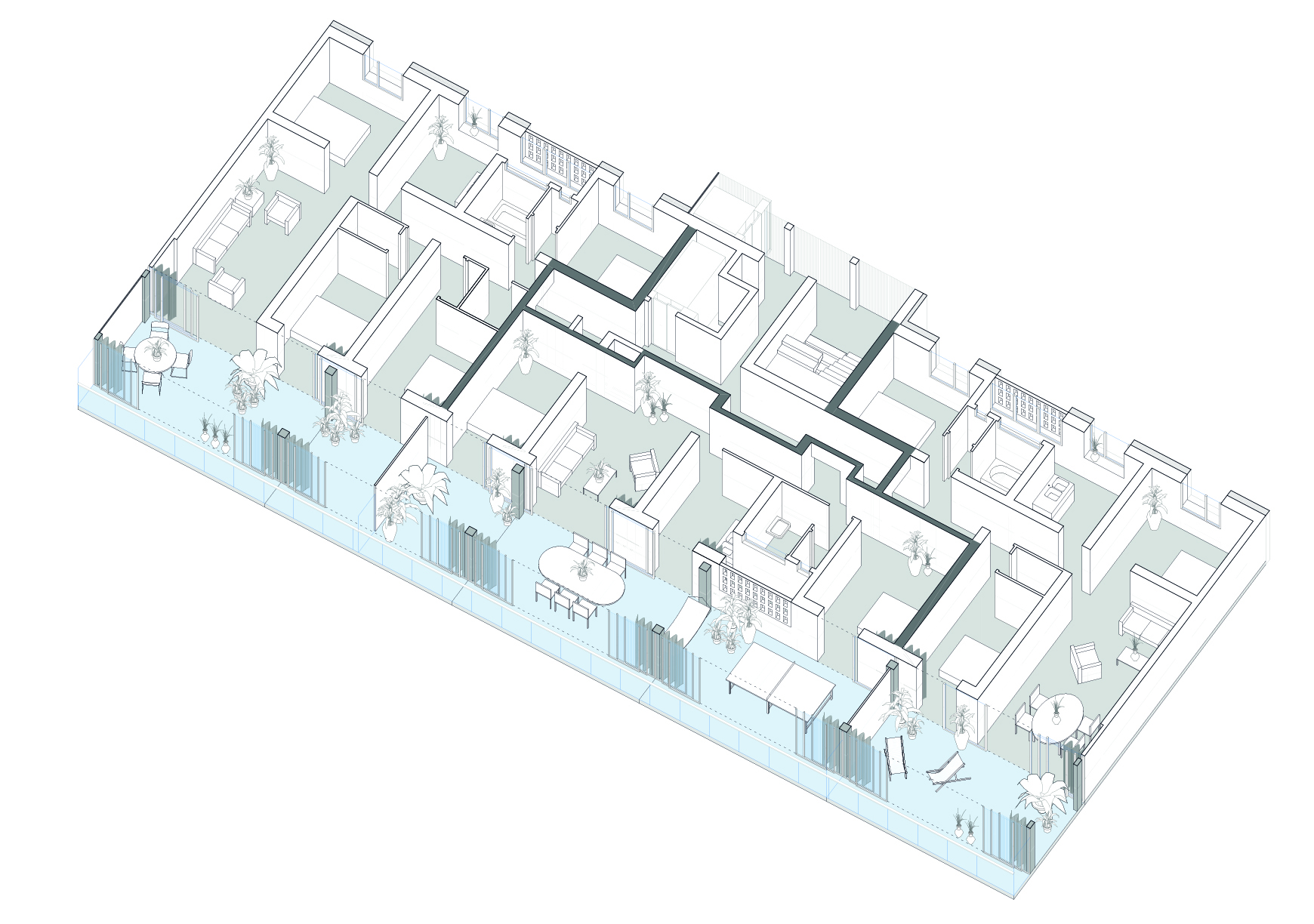

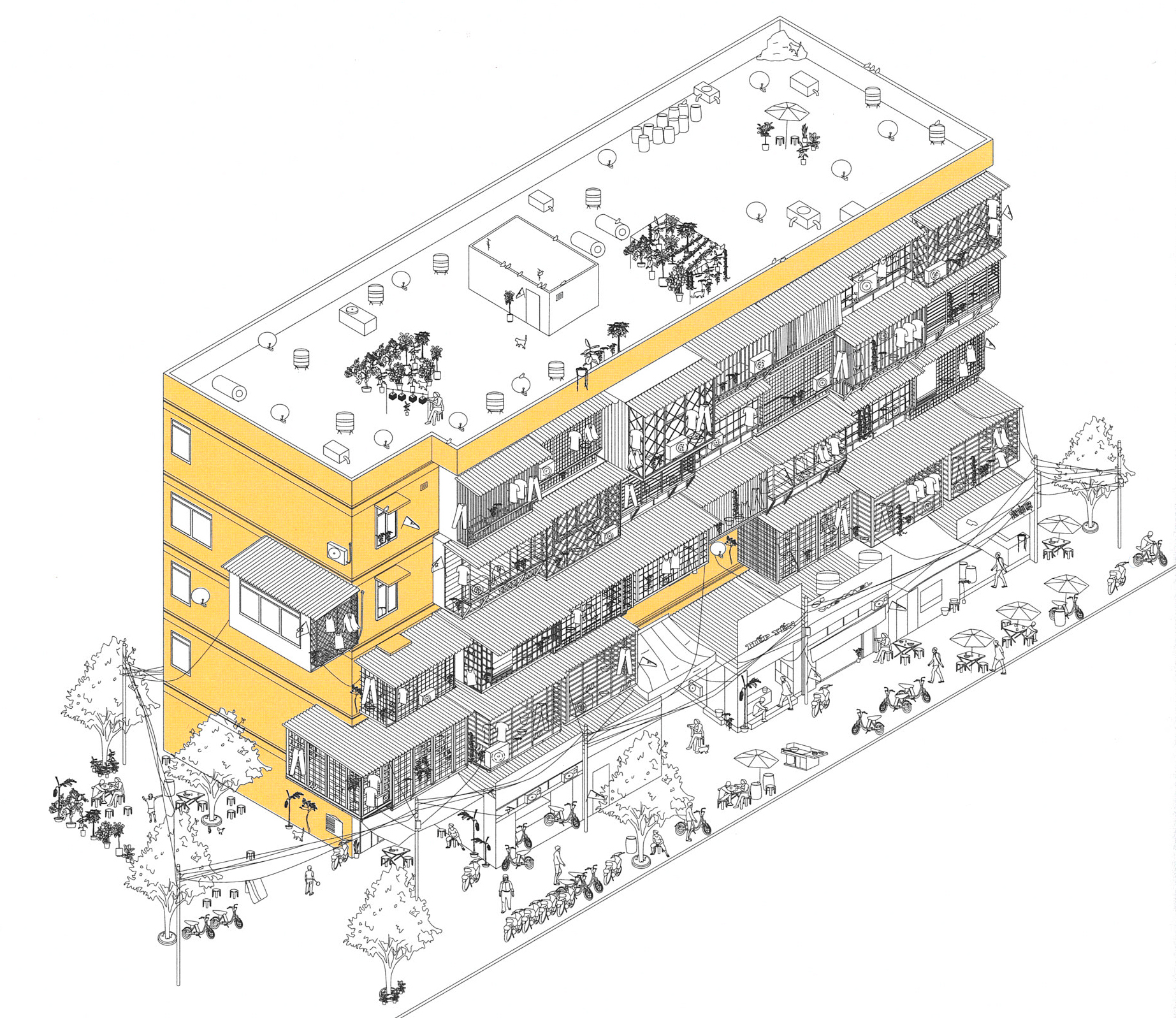

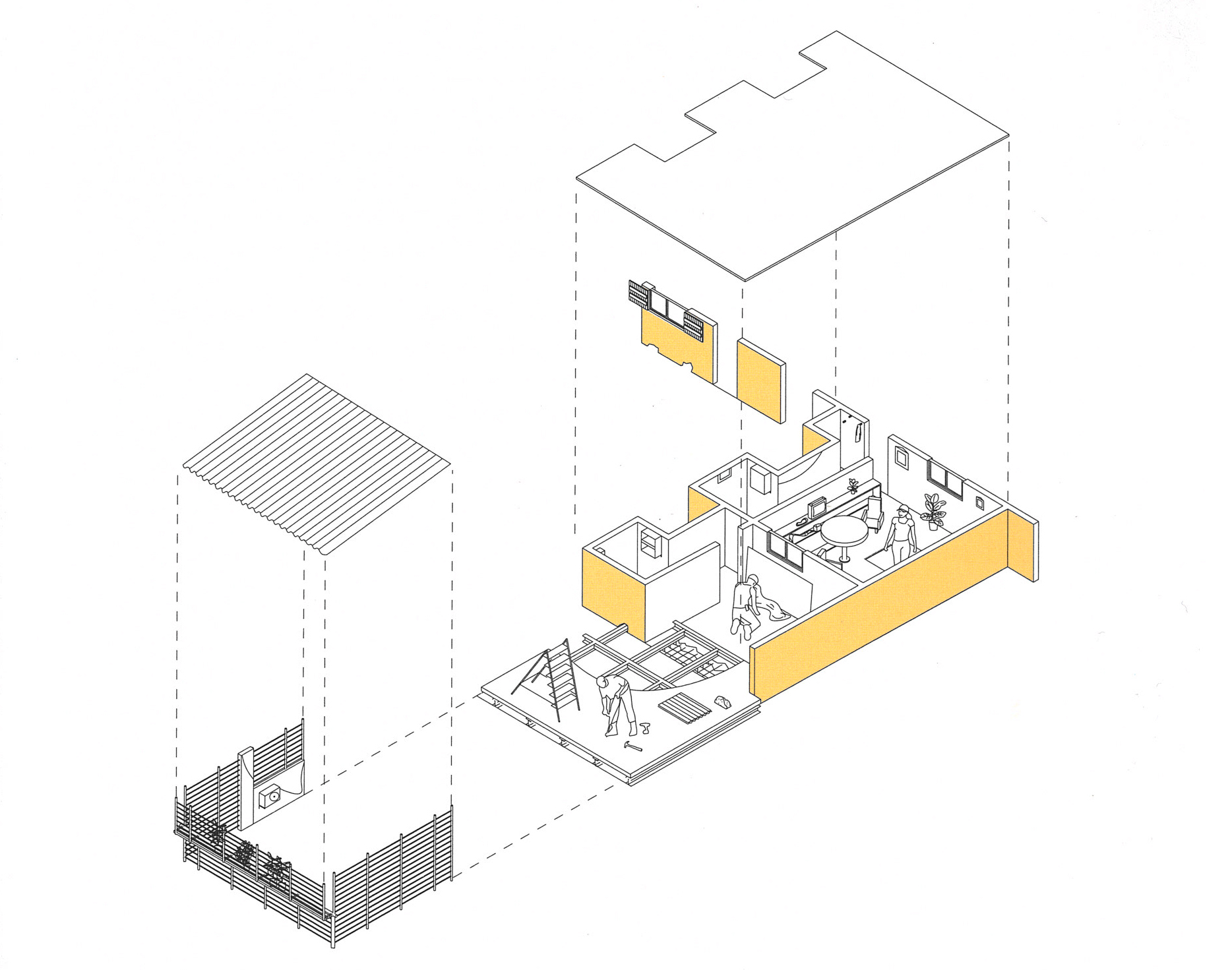

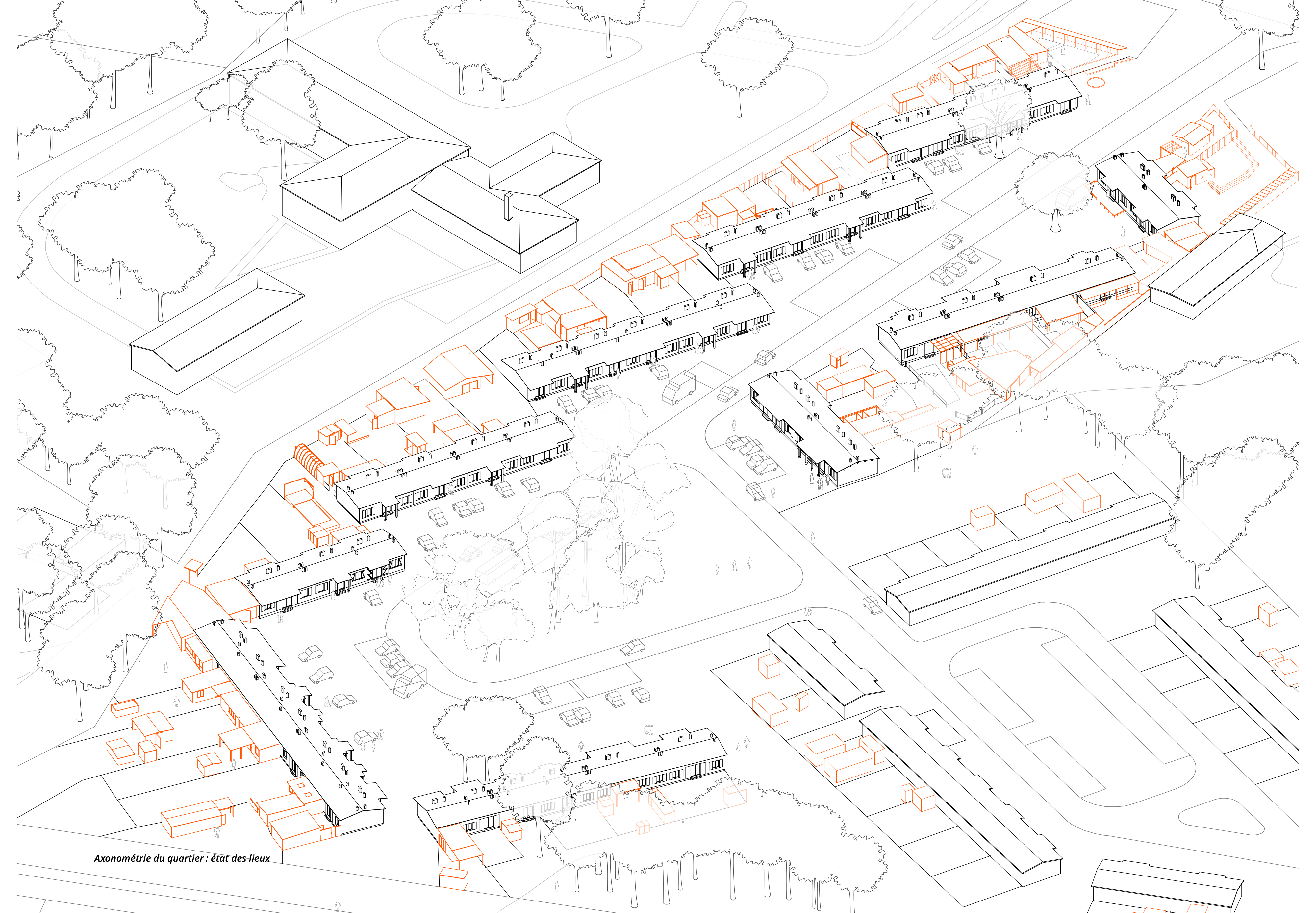

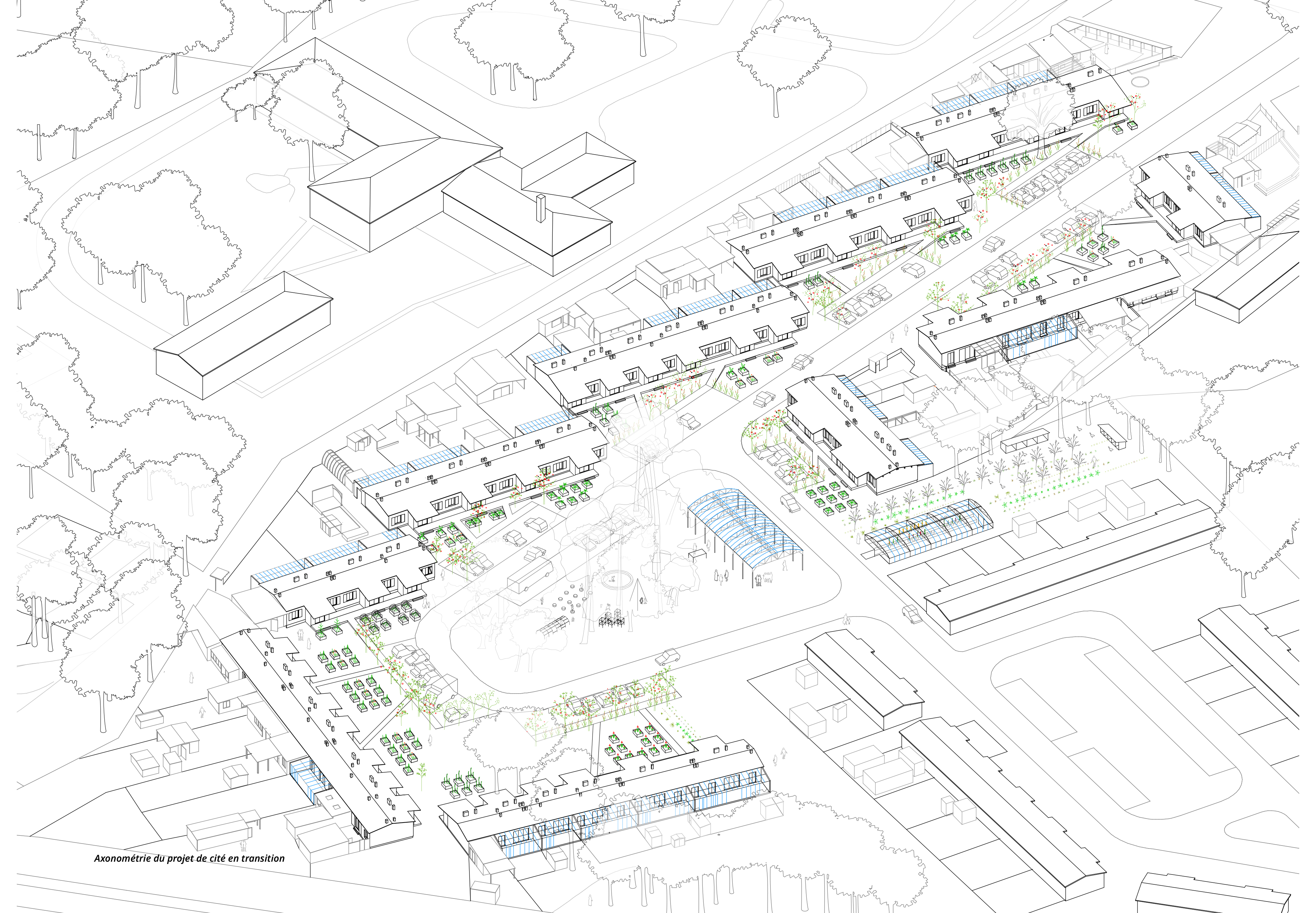

Christophe Hutin – Si tratta di casi studio in cui sono stato coinvolto e che si legano al tema delle «comunità all'opera»: progetti come l'operazione del Grand Parc, intrapresa a Bordeaux in collaborazione con Lacaton Vassal e Frédéric Druot, o quello per il quartiere di Mérignac-Beutre, su cui lavoro attualmente con il mio studio; laboratori didattici, come i seminari con i residenti organizzati a Detroit e Soweto; o ancora lavori di ricerca, come a Hanoi, dove abbiamo studiato in che modo gli abitanti di un immobile collettivo ampliano i propri alloggi – un progetto che ha quindi delle analogie con quello del Grand Parc.

Qual è l'idea centrale che accomuna tutte queste ricerche?

Abitare è un'azione. Quando le persone agiscono sul proprio habitat lo trasformano, lo modificano e infine lo rendono migliore, perché vanno a creare una sintonia tra il loro progetto di vita e l'oggetto costruito.

Nel caso di Hanoi non ci sono interventi di architetti. Presentando questo progetto vuole suggerire che in alcuni casi si può cavarsela piuttosto bene senza di loro?

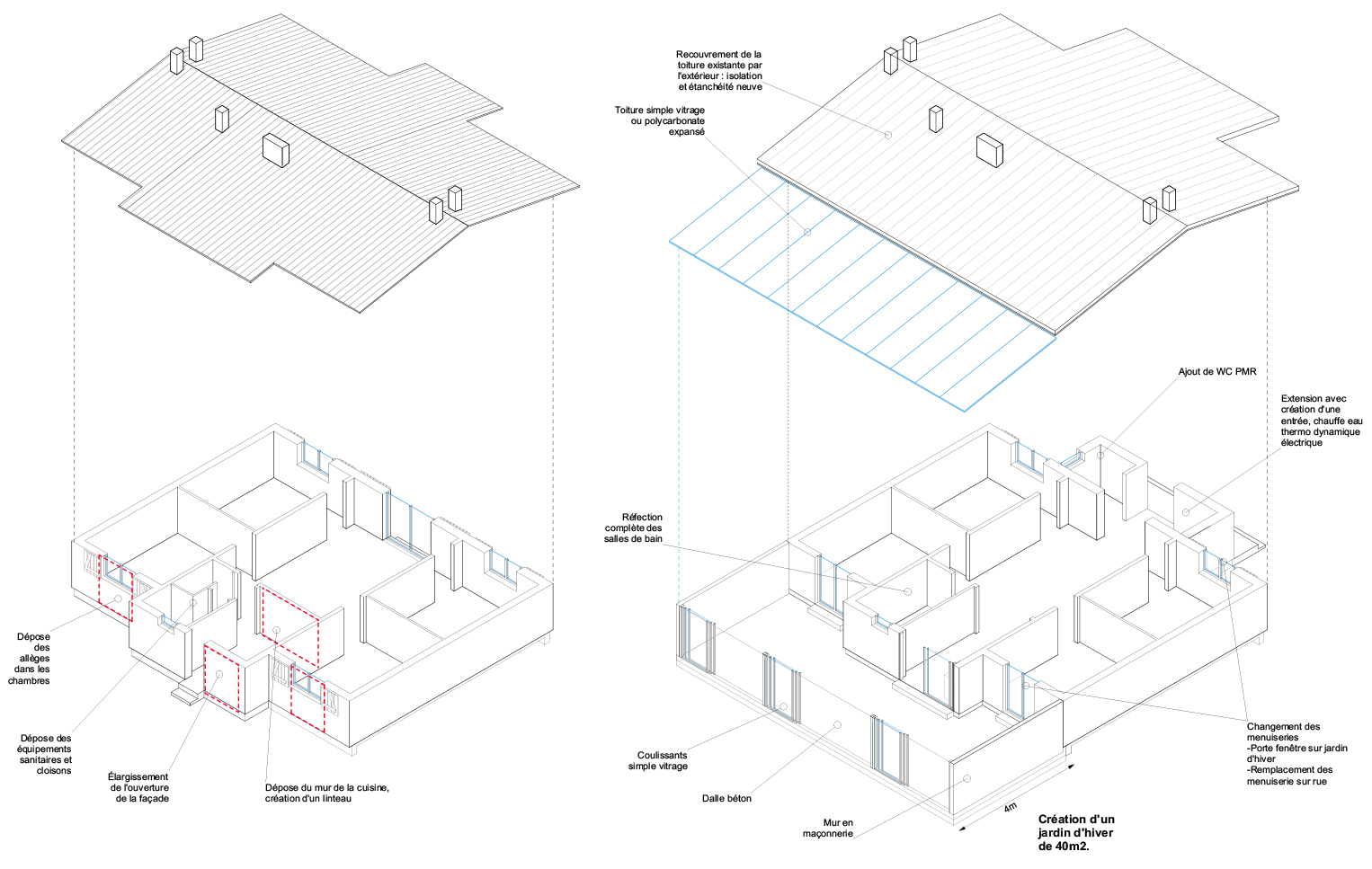

Assolutamente no. Quel che dice la mostra è questo: un incontro è possibile tra le competenze dell'architetto e la performance dell'abitante. Di solito, questa performance viene dopo il progetto architettonico. Ma ci sono processi che permettono d'integrarla nel progetto fin dall'inizio, considerandola una risorsa. A Mérignac, ad esempio, stiamo lavorando al rinnovo di 93 alloggi. È da 50 anni che gli abitanti ingrandiscono e migliorano queste abitazioni. Abbiamo voluto riconoscerlo come un fatto degno d'interesse, un valore aggiunto per il progetto. Le nostre competenze permettono d'analizzare la situazione, individuare ciò che funziona bene e sostenerlo, così da spingersi ancor più lontano. È così che vedo il mio mestiere.

«Non ho l'ambizione di cambiare la cultura degli architetti, soltanto di costruirne una mia. Per noi è la daily life degli abitanti l'oggetto primario dell'architettura»

Il suo lavoro invita forse a un cambiamento di paradigma nella cultura degli architetti, a intendere il mestiere non più come un lavoro di costruzione, ma innanzitutto di trasformazione dell'esistente?

Non ho l'ambizione di cambiare la cultura degli architetti, soltanto di costruire la mia. Noi agiamo nel presente, caso per caso, con parecchia improvvisazione, come gli abitanti che modificano la loro vita giorno per giorno. Questa daily life rappresenta l'oggetto primario dell'architettura. Non si può partire da una pagina bianca e fornire un progetto finito che risolverà tutti i problemi. Noi procediamo per tentativi, su tempi lunghi, facendo evolvere le situazioni.

Pensa che il Premio Pritzker 2021 potrebbe contribuire a diffondere questa visione?

Lo spero, perché è un riconoscimento alle idee di Lacaton Vassal, che sono stati precursori di tutto questo. Hanno dimostrato che le competenze dell'architetto giocano davvero un ruolo nella questione dell'habitat trasformato.

«La sostenibilità è la possibilità di rinnovarsi, e per farlo è meglio avere degli strati leggeri che possono essere sostituiti: è difficile riadattare una costruzione monumentale…»

Le comunità che presenta sono formate da persone che vivono nella precarietà. Alcune di esse lascerebbero i propri alloggi se ne avessero i mezzi. Perché non ha incluso nella mostra delle comunità formate dalla classe media, cioè da persone agiate che scelgono liberamente di vivere in comunità?

Semplicemente perché non è lì che mi ritrovo. Ho imparato moltissimo dagli abitanti di Soweto: ho imparato come con pochi mezzi l'architettura può essere messa al servizio d'un progetto di vita. Spesso, quando le persone hanno altri mezzi, quando il mercato immobiliare prende il sopravvento sul tema dell'architettura, come nelle gated communities, non ritrovo più ciò che ho appreso là. A Bordeaux come a Mérignac, le comunità sono quelle più sfavorite in termini socio-professionali. I condomini del Grand Parc erano connotati in modo estremamente negativo. La forza del lavoro della nostra équipe di architetti è d'aver saputo trasformare non solo gli edifici, ma anche l'immagine che essi trasmettevano alla società. Il progetto di Bordeaux concerne alloggi sociali con affitti molto bassi, eppure è un lusso; gli abitanti hanno capito molto bene dove stavano i benefici per loro.

Al Grand Parc sono stati utilizzati dei materiali relativamente poveri. Questo non contraddice la sostenibilità dell'operazione?

No, non sono dei materiali poveri. Ciò che conta è soprattutto che la loro installazione sia fatta con cura. Direi che questi edifici sono pensati per durare 50 anni! La sostenibilità è la possibilità di rinnovarsi, e per farlo è meglio avere degli strati leggeri che possono essere sostituiti: è difficile riadattare una costruzione monumentale… È questo l'insegnamento di Soweto: gli abitanti possono far evolvere le loro case perché sono leggere e flessibili. Questa leggerezza di ciò che non è struttura portante permette anche agli abitanti di partecipare, in particolare alle prestazioni energetiche, senza essere dipendenti da un sistema industriale. Sono attori del loro clima, esperti del quotidiano, e così diventano parte, con la loro performance, dell'architettura.

Qual è il modello economico che favorisce maggiormente questa dimensione comunitaria del progetto abitativo? La comproprietà, la locazione, l'alloggio sociale o la cooperativa (come se ne trovano in Svizzera)?

Non credo che sia l'assetto economico o giuridico a fare il progetto. In tutti i casi illustrati è grazie al processo che si intraprende, al modo in cui ci si impegna in quanto architetti, che si arriva a fare comunità e a far incontrare performance e competenze. Quale che sia il modello economico, la gente non può non essere coinvolta nello sviluppo del proprio habitat.

«Come rispondere alle necessità e ai progetti di vita degli abitanti? Per farlo, l'architettura dev'essere mobile»

Oggi non si sa per quanto tempo si abiterà in un determinato luogo. Quando si cambia lavoro, quando si ha un figlio, si trasloca. L'abitazione è vissuta come qualcosa di effimero.

Eh sì, è questo il vero problema! Come ingrandire un'abitazione, aggiungere una camera, come rispondere alle necessità, a un progetto di vita degli abitanti? È per rispondere a queste domande che l'architettura dev'essere mobile. Non ci sono risposte standard, altrimenti, in effetti, si finisce a cambiar casa ogni sei mesi. Ma se le persone iniziano a sentirsi coinvolte, a scrivere la propria storia nel proprio alloggio, penso che saranno meno inclini a proiettarsi altrove ogni sei mesi.

L'architettura è fondata su documenti e codici che rappresentano azioni. Come rappresentare l'improvvisazione che promuovete?

Bisogna guardare alla musica: al passaggio dalla musica classica a quella del XX secolo. Questo ha a che fare con la relazione tra competenze e performance di cui abbiamo parlato. Spesso per descrivere il ruolo dell'architetto rispetto al cantiere si ricorre alla figura del direttore d'orchestra. Ora, la partitura eseguita dai musicisti è scritta. Si può allora fare un parallelo con l'architettura: abitiamo grazie a piani su cui è scritta gran parte della nostra vita. Le prese elettriche sono installate qui, quindi il letto va lì… Il nostro modo di abitare, dunque, è fortemente predeterminato, perché tutto è stato scritto in anticipo. Nel XX secolo, John Cage ha integrato la performance del musicista nell'opera: ne ha fatto un elemento costitutivo. Christopher Dell ha scritto un libro intitolato Die Stadt als offene Partitur1 che evoca proprio questo problema epistemologico: come evitare di scrivere tutto in anticipo, per permettere alla vita di dispiegarsi con più libertà e improvvisazione? Qualcosa deve essere lasciato aperto.

I musicisti hanno dei documenti ben precisi: gli spartiti. Quali sono i vostri?

I documenti che usiamo si rifanno ai diagrammi. A Mérignac lavoriamo sotto forma di inchiesta. Produciamo documenti che permettono di conoscere lo stato delle abitazioni e d'ottenere risposte molto specifiche e puntuali. Nessuna di esse è inutile: tutte alimentano il contesto.

Inoltre, il progetto stesso è una partitura più o meno aperta. Nelle partiture aperte di John Cage non tutto è scritto, si lascia uno spazio al musicista per creare. Allo stesso modo, al Grand Parc ci sono spazi supplementari che andranno ad aumentare gli alloggi, ma sono gli abitanti che ci svilupperanno il loro progetto di vita. Sono spazi indeterminati. Dunque il documento fondamentale che impieghiamo è la struttura – quella dei pavimenti, nel caso di Bordeaux.

Questa intervista è apparsa, nella versione originale francese, su espazium.ch/fr. Traduzione a cura della redazione.

Note

- Christopher Dell, Die Stadt als offene Partitur, Lars Müller Publishers, 2016.

«Les communautés à l’œuvre»

Mostra proposta nel padiglione della Francia alla 17a Biennale Architettura di Venezia. Catalogo edito dalle Éditions de La Découverte. Fino al 21 novembre 2021.

Christophe Hutin è architetto, insegnante e ricercatore.