Ein Streifzug durch städtisches Gehölz

Urban Forestry

Stadtwälder und Parkanlagen bilden das Rückgrat der grünen Infrastruktur urbaner Räume. Urban Forestry umfasst sämtliche Tätigkeiten, die der Entwicklung und Pflege dieser Grünräume dienen. Die interdisziplinäre Aufgabe bringt es mit sich, dass Raumplaner, Förster, Gärtner und Landschaftsarchitekten vermehrt zusammenarbeiten.

Weltweit schreitet die Verstädterung voran. Schon heute lebt mehr als die Hälfte der Menschen urban. Stadtbäume und Wälder sind für die Lebensqualität in Ballungsräumen essenziell. Sie wirken ausgleichend aufs lokale Klima und kühlen während Hitzeperioden.

Im Rahmen einer umfassenden Grünraumplanung werden städtische Baumbestände und Wälder zunehmend gemeinsam betrachtet. Getrennte Welten und Einflusssphären beginnen sich zu vermischen. Für das gemeinsame Tätigkeitsfeld gibt es auch Bezeichnungen: Urban Green oder Urban Forests. Doch verbirgt sich hinter diesen Begriffen – abgesehen von der engeren Zusammenarbeit der Disziplinen – wirklich etwas Neues? Oder handelt es sich um alten Wein in neuen Schläuchen?

Mehr als Forstwirtschaft

Urban Forestry ist wesentlich mehr als «Forstwirtschaft in Städten». Es ist ein Sammelbegriff für verschiedene Aktivitäten rund um Bäume, Pärke und Wald im urbanen Raum. Das Konzept, Bäume und Wald als Elemente der grünen Infrastruktur von Städten zu betrachten, stammt aus den USA. Im Zentrum stehen der Schutz und die Entwicklung von Gehölzen und mit Bäumen bewachsenen Flächen im gesamten urbanen Grünraum.Neben den ökologischen und klimatischen Aspekten ist die Freizeit- und Erholungsfunktion zentral.1

In Megastädten sind Grünräume auch für Touristen ein Anziehungspunkt: Den Central Park in New York besuchen jährlich 25 Millionen Menschen. Und in dieser Stadt erlebte das Pflanzen von Bäumen in den letzten Jahren dank der «Million Trees Initiative» einen regelrechten Boom. 70 % davon pflanzte die Stadt in Pärken und entlang von Strassen; 30 % steuerten private Personen bei, weshalb die Aktion auch zu einer sozialen Angelegenheit wurde. Nach acht Jahren war im letzten November das Ziel erreicht: Bürgermeister Bill de Blasio pflanzte in der Bronx den millionsten Baum.

In den USA wird der Begriff Urban Forestry interessanterweise oft gemeinsam mit Community Forestry verwendet.2 Letzterer etablierte sich ursprünglich in Entwicklungsländern und bedeutet, die lokale Bevölkerung bei der Nutzung der Waldressourcen stärker miteinzubeziehen. Wenn aber wie in New York die urbane Bevölkerung zusammen mit den für die Grünräume zuständigen Stellen ihren Lebensraum mitgestaltet, so trifft dies in analoger Weise zu. Auch in Grossbritannien wird diese Komponente stark betont. Wälder ganz auf die Erholungsnutzung auszurichten, ist auf den Britischen Inseln weiter fortgeschritten als in vielen Ländern des europäischen Kontinents.

Und die Schweiz?

In Europa sind Urban-Forestry-Projekte vor allem aus dicht besiedelten Regionen bekannt. Und auch in der Schweiz kommt Bewegung in die Sache. Für Andreas Bernasconi, Mitinhaber des Planungsbüros Pan Bern, handelt es sich um typische Schnittstellenthemen, die interdisziplinär angepackt werden müssen. «In der Schweiz wird die Verzahnung von Siedlungsgebiet und Wald weiter zunehmen», ist er überzeugt.

Bei Wäldern, die ans Siedlungsgebiet grenzten oder gar von diesem umschlossen seien, bestehe der gesellschaftliche Hauptzweck in der Regel in der Erholungs- und Freizeitnutzung. Besondere Herausforderungen seien dabei die Bereitstellung der finanziellen Mittel für deren Pflege sowie die widersprüchlichen gesellschaftlichen Wertvorstellungen im Umgang mit diesen Waldflächen.

In der Schweiz gibt es zahlreiche lokale Initiativen, die sich dem Tätigkeitsfeld von Urban Forestry zuordnen lassen – in der Regel in den Städten. Eine Übersicht dazu fehlt aber. Laut Bernasconi existiert auf nationaler Ebene zurzeit keine explizite Waldpolitik für den urbanen und periurbanen Raum.

Eine solche könnte seiner Meinung nach neue Impulse setzen und die vielfältigen Ökosystemleistungen dieser Grünräume stärker ins Bewusstsein rücken. Besonders wichtig seien aber konkrete Beispiele, findet Bernasconi. In Zukunft könnten neue Ideen, so wie in der Architektur üblich, auch über Wettbewerbe ins Spiel gebracht werden (vgl. Interview am Ende des Artikels).

Abschied von der Kielwassertheorie

Viel Erfahrung in der Bewirtschaftung stadtnaher Wälder hat Baden. Für Georg Schoop, den langjährigen Stadtförster, sind städtische Parkanlagen und Wald in einem Kontext zu sehen. Er unterstreicht aber den unterschiedlichen Charakter von Park und Wald. Während Ersterer architektonisch gut gestaltet sein müsse, stehe beim Wald das Ökosystem im Vordergrund.

In Ballungsräumen werde die Holzproduktion zunehmend sekundär, sagt Schoop. In Baden würden nur noch 15 % der Einnahmen aus dem Holzverkauf stammen. Den Löwenanteil generierten Dienstleistungen sowie projektbezogene Beiträge der öffentlichen Hand und von Sponsoren.

Diese Entwicklung begann 1987, als sich die Ortsbürgergemeinde als Besitzerin des Badener Walds von der sogenannten Kielwassertheorie verabschiedete. Diese besagt, dass sämtliche Waldfunktionen wie Erholung, Naturschutz oder Schutz vor Naturgefahren im Kielwasser der Holznutzung automatisch erfüllt werden.

Über weite Strecken des 20. Jahrhunderts bildete die Kielwassertheorie die Richtschnur. «Doch das funktioniert heute nicht mehr», sagt Schoop. Die Förster müssten sich überlegen, welche nutzenstiftenden Produkte sie der Bevölkerung anbieten können. Sodann gelte es, Verbündete für deren Umsetzung und Finanzierung zu gewinnen. Laut Schoop ist es aber auch Aufgabe der Forstfachleute, eine Treuhänderfunktion für den Wald als Lebensraum wahrzunehmen.

Von einer zu starken Möblierung des Walds rät der Stadtförster ab. Die Ergebnisse der vor einigen Jahren im Auftrag des Bundes durchgeführten Umfrage zur Wahrnehmung und Nutzung des Walds stützen dies. So werden beispielsweise Infrastrukturen und Biketrails kontrovers beurteilt und von einem grossen Teil der Bevölkerung abgelehnt.3

Ein etabliertes Angebot in Baden ist etwa das Umweltbildungsprogramm. So bietet der Bereich Stadtökologie, der zum Forstamt gehört, verschiedene Angebote für die Schulen an. Diese Vermittlungstätigkeit sei gefragt, sagt Schoop, denn die Sehnsucht nach Natur sei gross. Mit entsprechenden Angeboten könne man auf diese Bedürfnisse eingehen.

Georg Schoop spricht auch von der «Anderswelt Wald». Sie stelle einen Gegenpol zur modernen, hektischen Welt dar. Am eindrücklichsten ist dies in Baden vielleicht im Teufelskeller zu erleben. Der Name stammt wohl von den zahlreichen Blöcken und Felsen aus Nagelfluh; dazwischen wachsen in den Mulden bis zu 50 m hohe Bäume. Die Stimmung hat etwas Mystisches. Wegen der Unzugänglichkeit wurde diese Waldpartie forstwirtschaftlich kaum genutzt. Heute ist der Teufelskeller ein Naturwaldreservat – während direkt darunter im Berg sich der Verkehr tagtäglich durch den Bareggtunnel zwängt …

Winterthur geht neue Wege

Eine spannende Entwicklung zeichnet sich auch in Winterthur ab. Seit Anfang Jahr bilden das Stadtforstamt und die Stadtgärtnerei eine organisatorische Einheit. Die Reorganisation hat auch finanzielle Hintergründe; Winterthur muss sparen.

In die Verantwortung von Stadtgrün Winterthur, so der neue Name, gehören sämtliche Park- und Grünanlagen, das Verkehrsgrün, die Pflanzenproduktion, die Friedhöfe, der Wildpark, die Naturschutzgebiete sowie die Wälder. «Unser Auftrag lautet, durch Pflege und Entwicklung der Freiräume die Lebens- und Standortqualität der Gartenstadt Winterthur zu stärken», sagt Beat Kunz, der bisherige Stadtförster und Leiter von Stadtgrün Winterthur.

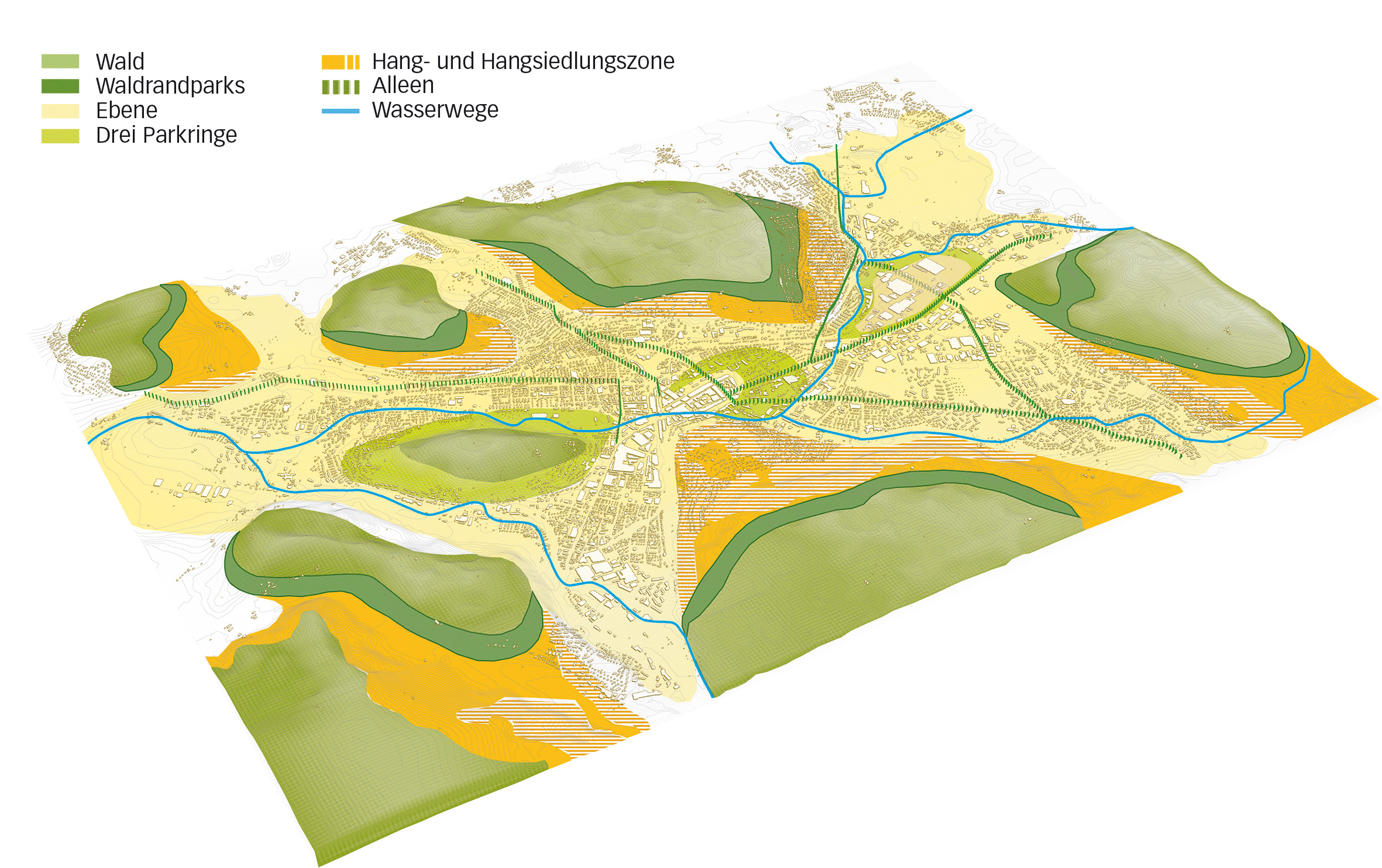

2007 analysierte Winterthur seine Stärken. Zu den 13 identifizierten Erfolgsfaktoren zählt auch die Gartenstadt. Was aber ist deren Zukunft? «Wir fassen den Begriff der Gartenstadt heute weiter», sagt Kunz, «dazu gehören auch die sieben bewaldeten Hügel». In einem Leitfaden sind Thesen zur Weiterentwicklung der Grünräume formuliert.4 So ist von Waldrandpärken die Rede, und der Brüelberg, der sich wie eine Insel aus dem Siedlungsgebiet erhebt, wird als grosser Park betrachtet.

«Wir streben keinen durchgestalteten Wald an», betont Kunz, «bei der Waldbewirtschaftung wollen wir aber ästhetische Aspekte bewusst berücksichtigen.» Die unterschiedlichen Denkweisen bei Stadtgrün Winterthur ergänzten sich in idealer Weise, findet er. Während die Förster die Entwicklung eines Waldbestands vor Augen hätten, lebten die Gärtner eher im Moment und würden vor allem die Baumbestände pflegen. Deshalb möchte Kunz möglichst bald die Altersstruktur der 13 000 Stadtbäume erheben lassen.

Freiwillige als Botschafter

Auch wenn sich der Wald stark an den Bedürfnissen von Erholung und Freizeit orientiere, sei eine Holznutzung im Wald weiterhin möglich, sagt Kunz. Kürzlich sorgte Winterthur auch mit der Suche nach Freiwilligen für Schlagzeilen. Mittlerweile sind 30 Personen als «Winti-Rangers» tätig. Sie erhalten von der Stadt Arbeitskleidung und werden unter Anleitung von Stadtgrün-Mitarbeitern für einfache Tätigkeiten im Wald und Unterhaltsarbeiten an Infrastrukturen eingesetzt.

Die Winti-Rangers sollen aber nicht nur arbeiten; sie sollen auch Botschafter für den Wald sein und auf diese Weise einen Multiplikationseffekt erzielen. So umgesetzt, wird Urban Forestry tatsächlich ein Stück weit zu Community Forestry, wovon alle profitieren.

Urban Forestry – alter Wein in neuen Schläuchen? Einige der Herausforderungen im Erholungswald sind bekannt. Andere hingegen ergeben sich aus neuen gesellschaftlichen Bedürfnissen und der interdisziplinären Zusammenarbeit. Doch heute noch mehr als früher gilt: Bäume und Grünräume werden von allen Seiten bedrängt. Soll die grüne Infrastruktur jedoch Wirkung entfalten, ist ihr genügend Raum zuzugestehen.

Anmerkungen

1 Marco Pütz, Silvio Schmid, Andreas Bernasconi, Brigitte Wolf: «Urban Forestry: Definition, Trends und Folgerungen für die Waldakteure in der Schweiz», aus: Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen 4, 2015

2 Vgl. z. B.: www.fs.fed.us > Managing the Land > Urban Forests > Urban and Community Program

3 Waldmonitoring Soziokulturell BAFU/WSL, 2012

4 Stadt Winterthur: Leitfaden zur Weiterentwicklung und Positionierung der Gartenstadt Winterthur. 2013

Rechtliche Ausgangslage

Gesetze schaffen künstliche Trennlinien: So gelten für Parkanlagen andere Regeln als für den Wald. Während städtische Pärke den Baugesetzen unterliegen, ist für Wälder das Waldgesetz massgebend. Seit 1993 gelten im Siedlungsgebiet jedoch statische Waldgrenzen. In der Folge wurden in den Bauzonen die bestehenden Waldflächen ausgeschieden. Neue Bestockungen ausserhalb dieser Grenzen gelten seither rechtlich nicht mehr automatisch als Wald.

«Der Wald könnte noch viel mehr»

Philipp Maurer war von 1999 bis 2008 Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes und von 2012 bis 2014 Mitglied der Geschäftsleitung von Grün Stadt Zürich. Aktuell ist der Forstingenieur und Raumplaner Inhaber und Geschäftsführer der BauSatz GmbH, die Projekte im Bereich Raum- und Landschaftsplanung, Ortsbildschutz und Entwicklung von Grünräumen begleitet.

Für Philipp Maurer sollte der Wald seinen Besuchern noch mehr optische Erlebnisse und Sinneseindrücke vermitteln. Ein Gespräch über ungenutzte Chancen und Möglichkeiten im Erholungswald.

TEC21: Herr Maurer, Sie plädieren für mehr Gestaltung im Wald. Weshalb?

Philipp Maurer: Die urbanen Gebiete in der Schweiz wachsen weiter und werden dichter. Städtische Grünflächen stossen zunehmend an Grenzen, wenn sie noch intensiver genutzt werden. Der Wald ist schon heute die grösste Ruhezone und wichtigste Sportarena für den Individualsport. Er könnte aber noch viel mehr sein. Zudem ist ein vielfältiger und attraktiv gestalteter Erholungswald wesentlich günstiger als eine innerstädtische Parkanlage.

TEC21: Bietet denn der Wald heute nicht genug?

Philipp Maurer: Früher war der Wald für sich allein für viele Menschen attraktiv genug. Das hat sich aber geändert. Für viele ist ein attraktiver Wald ein vielfältiger Wald. Es ist ein Wald, der optische Erlebnisse und Sinneseindrücke vermittelt. Urwüchsige Baumformen sprechen die Emotionen an.

Bäume mit tiefen Astansätzen nutzen Kinder als Kletterbäume. Warum nicht um einen Baumstrunk herum Tulpen pflanzen? Oder dunkle und lichte Waldpartien schaffen? Auch eine durch Bäume erzeugte Tunnelwirkung ist reizvoll. Skurrile Stämme könnten vermehrt zur Geltung gebracht werden. Das bringt Abwechslung und schafft ein Gegengewicht zur Waldbewirtschaftung, die tendenziell zu gleichförmigen Waldbildern führt.

TEC21: Wo sind solche gestalterische Eingriffe denkbar?

Philipp Maurer: Die Eintrittspforten in den Wald würden sich anbieten. Ebenso besondere Stellen im Wald oder Zielpunkte von Spazierwegen. Das wären aber punktuelle Eingriffe, die vielleicht fünf bis maximal zehn Prozent der Fläche eines stadtnahen Walds umfassten. Denkbar sind auch isolierte Wälder im Siedlungsgebiet.

TEC21: Haben Sie dazu ein Beispiel?

Philipp Maurer: Beim Einkaufszentrum Glatt zwischen Zürich Schwamendingen und Wallisellen befindet sich unmittelbar neben dem Richti-Areal ein kleines Waldstück. Obwohl so viele Menschen in diesem Quartier arbeiten und wohnen, führt kein Weg in und durch dieses Wäldchen. Deshalb kommt heute auch keiner auf die Idee, in diesen Wald zu gehen.

Das könnte ein parkartiger Wald mit verschiedenen Waldbildern ändern. Ein simpler Weg ist aber zu wenig, denn da ist man nach fünf Minuten wieder zurück; bei einer attraktiven Gestaltung würden die Leute vielleicht länger dort verweilen und diesen Ort im Wechsel der Jahreszeiten wiederholt aufsuchen.

TEC21: Setzt das Eidgenössische Waldgesetz nicht einen sehr engen Rahmen?

Philipp Maurer: Soll im Wald etwas gebaut werden, so ist der gesetzliche Rahmen eng. Der Spielraum für eine Gestaltung des Walds ist aber grösser, als man denkt. Seine Erholungsfunktion wird von niemandem bestritten. Die Frage ist, wie wir dieses Ziel am besten erreichen. So wie der Naturschutz auf einigen Flächen im Wald Priorität hat, soll an bestimmten Stellen die Erholung Vorrang haben – natürlich unter Einhaltung des Waldgesetzes.

TEC21: Was wäre nötig, damit es in die Richtung geht, die Ihnen vorschwebt?

Philipp Maurer: Gefragt ist ein aktiveres Vorgehen der Förster. Es lohnt sich auch zurückzuschauen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert pflegte man diese Ansätze viel stärker: Findlinge und Brunnen wurden aufgestellt, romantische Pärke angelegt. Diese Wurzeln sind leider weitgehend vergessen gegangen.

Heute haben die Förster oft Mühe, mit Landschaftsarchitekten zusammenzuarbeiten. Es wäre aber wichtig, dass sie gegenüber den Ideen anderer Disziplinen offener wären. Neue Impulse erwarte ich, wenn sich eine Gemeinde entscheiden würde, in einem Waldstück Neues auszuprobieren. Spannend wäre ein Gestaltungswettbewerb, der sich an gemischte Teams aus Förstern und Landschaftsarchitekten richtete. Die Ziele wären dabei sehr offen zu formulieren – damit eine möglichst grosse Vielfalt an Ideen zusammenkommt.

Das Interview führte Lukas Denzler.

ArboCityNet

In der Schweiz ist 2014 ein disziplinenübergreifendes Netzwerk für Fachleute gegründet worden, die sich mit Urban Forestry in der Schweiz beschäftigen. Die Auftaktveranstaltung fand im Herbst 2015 im Zentrum Paul Klee statt (vgl. TEC21 48/2015).