«La crisi mette in questione la densificazione e la moda degli spazi collettivi»

Intervista a Giovanna Borasi, Centre Canadien d’Architecture

Nello spirito del Centre Canadien d’Architecture, di cui da gennaio è direttrice, Giovanna Borasi ci fornisce un'analisi originale della crisi sanitaria ed economica che stiamo attraversando, crisi che, con gli sconvolgimenti che porta con sé, potrebbe rimettere in questione alcune ideologie e convenzioni che oggi determinano i modi di progettare la città e concepire l'architettura.

Giovedì 9 aprile 2020. Sono le 11 del mattino a Montréal, le 17 a Ginevra. Dall'altra parte dello schermo, Giovanna Borasi, nuova direttrice del Centre Canadien d’Architecture (CCA), ci “apre” le porte di casa sua. Il museo che dirige è chiuso, le mostre interrotte, i progetti di ricerca in corso di riconcezione. E tuttavia, pur in questo contesto la sua volontà di perseguire la missione primaria del CCA – interrogare da una prospettiva architettonica tutto quanto accade intorno a noi – resta effervescente.

Fondata nel 1979 da Phyllis Lambert, questa istituzione si caratterizza per la capacità di offrire delle sintesi di tematiche architettoniche e urbane complesse in forma di mostre o prodotti per il grande pubblico. Con sorprendente lucidità, il centro s'avventura nell'esplorazione di problematiche del quotidiano da altri bollate come accidentali, eccezionali o paradossali. Questa “altra normalità”, spesso trascurata o marginalizzata, è il campo di ricerca prediletto del CCA.

L'obiettivo della nostra intervista a distanza è di parlare d'architettura, città e progetti curatoriali. Due avvenimenti recenti andranno ad amplificare e nutrire il nostro scambio di incertezze e intuizioni: l'emergenza dettata dal Covid-19 e il cambiamento alla direzione del CCA. Dopo due ore di dialogo, concludiamo la nostra discussione con numerose riflessioni, qualche rivendicazione e, soprattutto, una serie di interrogativi e questioni che non lasceranno indifferente chi legge.

«Di fronte al virus è ci troviamo tutti a porci le stesse domande, ma le affrontiamo in modi diversi in funzione del contesto in cui ci situiamo»

Espazium – Quali domande si pone in questo periodo?

Giovanna Borasi – Il CCA è un centro d'architettura abituato a sollevare interrogativi legati a situazioni complesse come quella che stiamo attraversando. Personalmente, penso che questa crisi sia un'occasione per riconsiderare le priorità che definiranno lo sviluppo futuro del pianeta. Quel che trovo particolarmente interessante nella situazione generata dal virus è che ci troviamo tutti a porci le stesse domande, ma le affrontiamo in modi diversi in funzione del contesto in cui ci situiamo. Questo sconvolgimento collettivo ci spinge verso i limiti del sistema che abbiamo creato e ci obbliga a considerare altri scenari possibili. Certo, per raggiungerli anche la società deve percepire questa responsabilità. Avremo tutti un ruolo da giocare nella lotta tra economia e sanità.

Le domande che mi pongo vanno quindi in questa direzione. M'interrogo fondamentalmente sul nostro ruolo in questa ipotetica riconfigurazione sociale e economica: siamo pronti a difendere certe questioni cruciali che si pongono in questo momento? Se da questa crisi sorgessero delle soluzioni per un mondo più sostenibile, saremmo in grado di metterle in pratica? Accetteremo per esempio di ridurre o sopprimere i viaggi low cost? Saremo capaci di ridurre le nostre comfort zones? Avremo il coraggio di accettare un nuovo equilibrio planetario? Dovremo tendere verso un mondo più produttivo o verso un pianeta più sano? Nel 2016, l'artista canadese Douglas Coupland ci aveva posto alcune di queste domande nel suo progetto «Slogans for the Twenty-First Century / Slogans pour le vingt-et-unième siècle». La maggior parte dei suoi enunciati resta attuale.

Del resto non è la prima volta che il CCA si è proposto di osservare un periodo di crisi e il suo influsso sullo sviluppo futuro delle città. Quando, nel 2007, abbiamo analizzato la crisi del petrolio nella mostra e nel libro intitolati «1973: Sorry, Out of Gas / 1973: désolé, plus d’essence», ci siamo resi conto che un avvenire diverso avrebbe potuto sorgere da questo disastro energetico. Sfortunatamente allora la priorità fu data ancora una volta all'economia, e così siamo tornati alla stessa struttura sociale e politica che aveva preceduto la crisi. Faremo lo stesso ora?

Pensa che questa crisi avrà un impatto sul modo di concepire o “fare” la città? Ci sono delle opportunità da cogliere?

Più che come un'opportunità, io percepisco questo evento come un grande checkpoint generale: un punto di controllo che ci offre la possibilità di avallare o contestare alcune delle direzioni prese negli ultimi anni.

Nel campo dell'urbanistica, la crisi rimetterà in questione numerosi fondamenti che configurano le città odierne, come la questione in voga della “condivisione”, ovvero della riduzione degli spazi individuali a favore degli spazi collettivi. Tutte le tipologie fondate su questa premessa saranno messe in questione. Così come la tendenza alla densificazione: è anch'essa vantaggiosa come pensiamo? E la problematica delle persone senza fissa dimora in tempo di confinamento mi sembra altrettanto importante per la pianificazione futura delle città.

Dovremo inesorabilmente riconciliarci e separarci da tutti quei valori (o solo da alcuni?) che configurano la città di oggi, così da determinare quali saranno i parametri che informeranno la città di domani. Questa crisi ci permette di essere molto lucidi e di avere una visione più chiara su certe zone grigie che sono spesso oggetto di dibattito e di risposte contrastanti.

E quali lezioni può imparare l'architettura da tutto questo?

Qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio sul cellulare che diceva: «La migliore immunità di fronte al Covid-19 è stata inventata dagli architetti: è la casa».

C'è naturalmente un po' di cinismo in questa affermazione, ma come direttrice d'un'istituzione votata a questa disciplina penso sinceramente che l'architettura ha ora l'opportunità di riguadagnarsi un posto nei dibattiti e nei discorsi della società.

Dal design degli interni alla pianificazione delle città, l'architettura ha un ruolo predominante da giocare: numerosi ambiti di ricerca si aprono agli architetti e ai politici. Si dovrà riconsiderare l'uso di numerose tipologie, prevedere delle nuove relazioni tra utenti, progettare dei nuovi spazi. Su scala urbana, possiamo anche interrogarci sulla funzione e l'uso d'una piazza pubblica. Naturalmente non si dovrà cadere nei rimedi estremi e ad esempio iniziare a considerare l'autoisolamento come il nuovo stile di vita. Eppure bisognerà cercare nuovi equilibri e nuove forme del "vivere insieme". Si dovranno ridefinire i criteri per progettare delle città sane e sostenibili.

«Più che come un'opportunità, io percepisco questo evento come un grande checkpoint generale»

Da qualche mese, dopo che il precedente direttore Mirko Zardini si è dimesso, lei è a capo del CCA. Quali sono le vostre prossime mosse?

È vero, sono diventata direttrice questo gennaio, ma sono già più di 15 anni che lavoro per l'istituzione. Certo non mi ero mai messa nei panni della direttrice prima, ma ho comunque avuto il tempo di pensare al futuro del CCA.

Da una parte, desidero rinforzare la vocazione internazionale dell'istituzione. Noi ci interessiamo alla scena architettonica e urbanistica nel suo complesso, con l'ambizione di guardare al mondo nella sua globalità e complessità, senza restare ancorati a un punto di vista esclusivamente canadese o nordamericano. Una delle cose a cui teniamo di più è accettare opinioni diverse. In che modo possiamo incrociare i nostri sguardi con altri punti di vista? Come possiamo rimettere in questione le tematiche che trattiamo? La questione del “confronto” con altre realtà culturali è essenziale; ci ha portati a sviluppare uno dei nostri programmi di ricerca, il «CCA c/o»: una serie di iniziative temporanee realizzate localmente in diverse città del mondo.

Un secondo aspetto che vorrei sviluppare ulteriormente è quello dei formati. Per stabilire un dialogo con il pubblico e i nostri differenti partner è determinante il modo in cui veicoliamo i nostri contenuti e i nostri messaggi. Soprattutto per le persone che non hanno la possibilità di frequentare fisicamente il CCA a Montréal, la domanda è oggi particolarmente pertinente. Dobbiamo cercare dei nuovi veicoli di comunicazione che permettano di diffondere e promuovere i nostri contenuti senza alcuna limitazione.

Dobbiamo aspettarci una visione nuova a livello di metodo e pratica curatoriale?

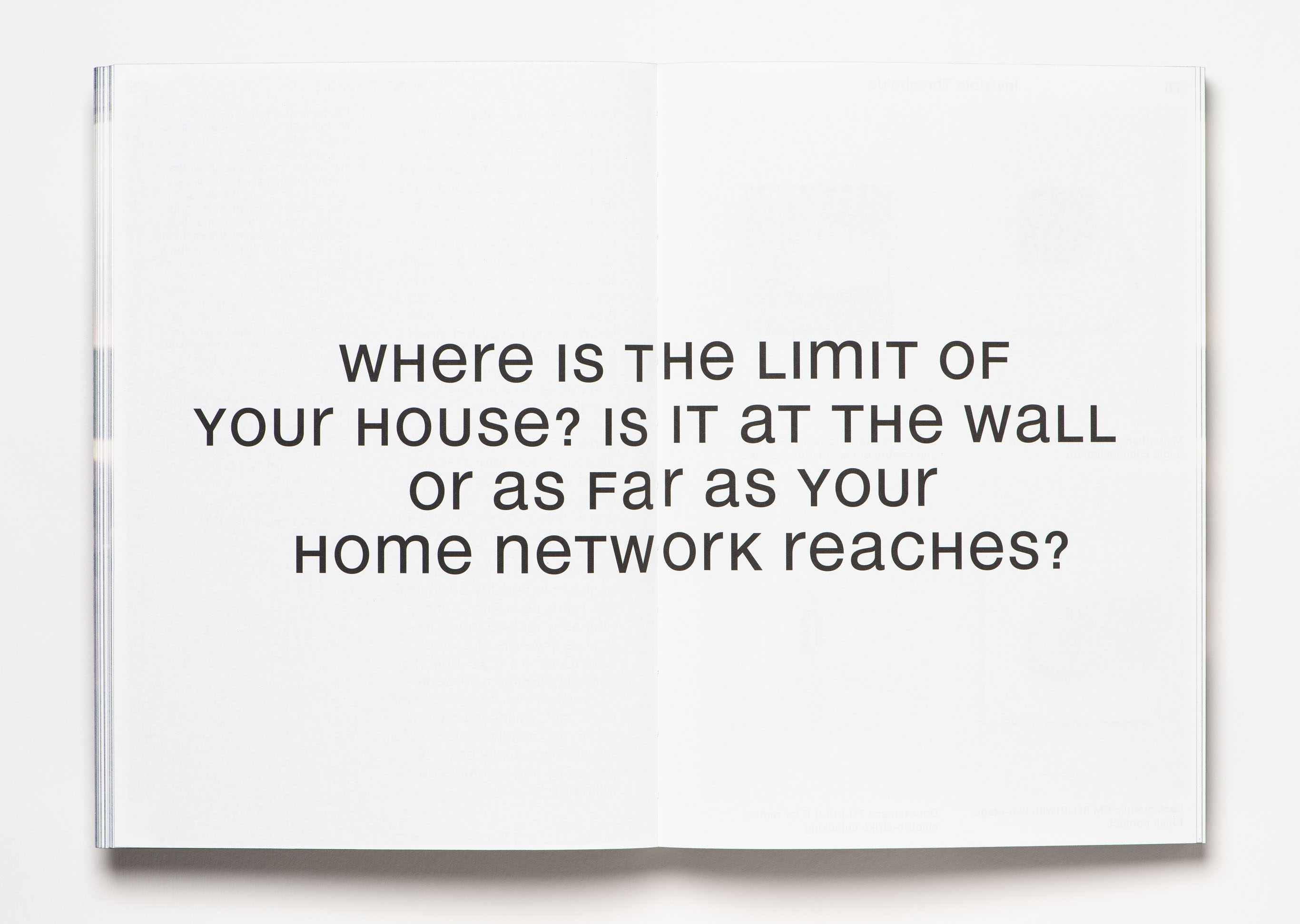

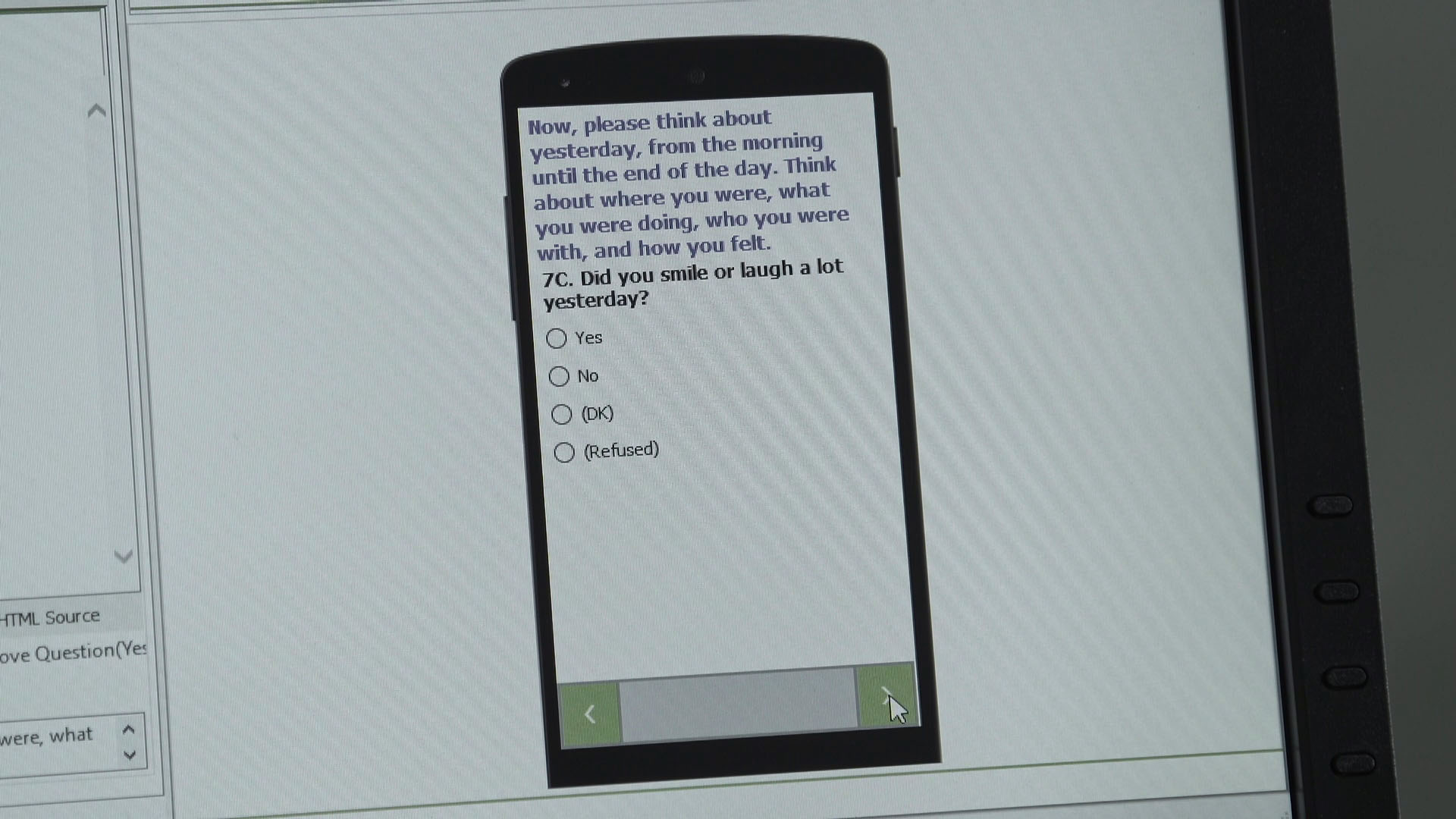

Dal punto di vista metodologico, ciò a cui aspiro è concepire un centro per l'architettura che lavori a due velocità. Da una parte, abbiamo bisogno di progetti agili che rispondano a questioni d'attualità, come «Our Happy Life / Nos jours heureux», lanciato l'anno scorso.

Parallelamente, dobbiamo avere la capacità di concepire dei progetti a lungo termine, come la ricerca che stiamo portando avanti attualmente sull'Africa, «Centring Africa: Postcolonial Perspectives on Architecture / Centrer l’Afrique: perspectives postcoloniales sur l’architecture». Una domanda fondamentale l'ha guidata: come possiamo scrivere una storia diversa dell'Africa, se partiamo sempre dagli stessi dati? Il nostro obiettivo iniziale è quindi stato raccogliere un fondo archivistico costituito da scritti e documenti inediti. Questo lavoro è attualmente realizzato da una rete di esperti locali, così da garantire che la raccolta di informazioni sia rappresentativa delle diverse voci interne all'Africa e delle diverse culture e regioni che la compongono. Questo progetto naturalmente è pensato sul lunghissimo termine, perché ciò che ci interessa è il processo. Un metodo di apprendimento che abbiamo attuato per inquadrare le domande da affrontare in seguito.

La costante in questo lavoro a due velocità è che riguarda sempre questioni durature. Dirigo un'istituzione del XXI secolo che si pone delle domande su problematiche contemporanee, ma esse devono trovare la loro eco nei tempi lunghi dell'architettura: queste problematiche non devono rispondere soltanto a una logica dell'immediatezza. Tale relazione tra l'«essere contemporanei» e il «perdurare nel tempo» è essenziale per il futuro del CCA. La situazione che stiamo attraversando ne è un buon esempio. Una decina d'anni fa abbiamo dedicato uno studio al tema della salute; un capitolo, «Cities of the CDC/ Les villes des CDC», era dedicato alle epidemie. Ecco come una domanda posta tempo fa va a ricollocarci nel tempo presente.

In questo momento molti temi di portata generale come l'ecologia, l'habitat o la campagna attirano l'attenzione dei media. Quali sono le inquietudini principali del CCA?

La città è sempre stata al centro degli interrogativi del CCA. Esattamente come l'ambiente o il tema delle «geografie altre». Ma al di là di questi temi generici, quel che ci interessa di più sono le sfide contemporanee che li costituiscono.

Noto che queste sfide si ricollegano spesso a una certa classe della popolazione che escludiamo dalla definizione “occidentale” di normalità. Se prendiamo per esempio uno dei temi che al momento stiamo affrontando nel documentario intitolato «What It Takes to Make a Home», ovvero quello dei senza fissa dimora, osserviamo che la quantità delle persone toccate da questo fenomeno aumenta di giorno in giorno. Non si tratta solamente dei senzatetto o di persone che soffrono di disturbi psichici, bisogna anche considerare coloro che vivono costantemente in modalità «couchsurfing», gli espatriati, i dirigenti falliti, chi viaggia ecc. Dimentichiamo che questo insieme di persone si è fortemente diversificato e che costituisce una fetta piuttosto grande della nostra società. Quando la massa critica diventa tanto rilevante, quali sono le nostre risposte? Non ne abbiamo.

Approfittando del nostro statuto d'istituzione indipendente, possiamo dire che queste forme di realtà diverse ci interessano particolarmente. Amiamo scrutare le zone grigie della nostra società, amiamo esplorare questa “normalità altra”.

«La crisi rimetterà in questione numerosi fondamenti che configurano le città odierne, come la questione in voga della “condivisione”»

La missione del CCA è di fare dell'architettura una «preoccupazione pubblica», seguendo i principi di Phyllis Lambert, che l'ha fondato oltre 40 anni fa. In che modo questa volontà di avvicinare l'architettura al pubblico si è evoluta nel tempo e qual è il suo approccio?

Questa missione è una costante del CCA. Naturalmente ogni direttore è partito da essa e l'ha poi inquadrata a modo suo, definendo qual è il ruolo dell'architettura nella società della propria epoca.

Oggi per me la nostra funzione primaria è sensibilizzare il pubblico ai molteplici aspetti dell'architettura. Per farlo dobbiamo imparare a raccontare l'architettura in modo diverso. A cambiare le sue storie e narrazioni per avvicinarle a un linguaggio che sia familiare alla società. Dobbiamo interrogarci sulla definizione contemporanea di architettura: cos'è l'architettura oggi? Una persona comune le parlerà della facciata e dello stile moderno o classico; il nostro ruolo è invece alimentare con nuovi elementi la visione diffusa tra il pubblico: dobbiamo sensibilizzarlo e invitarlo a osservare la complessità dell'architettura. Il mestiere dell'architetto è uno dei più complicati al mondo: bisogna confrontarsi con la realtà economica, le urgenze ambientali, i regolamenti, gli specialisti, le volontà dei singoli, l'immaginario collettivo ecc. Se lo scopo è trovare una soluzione che risponda in maniera adeguata a tutti questi quesiti, si può davvero dire che un buon progetto è il frutto di un miracolo.

Lei attribuisce un ruolo centrale al pubblico…

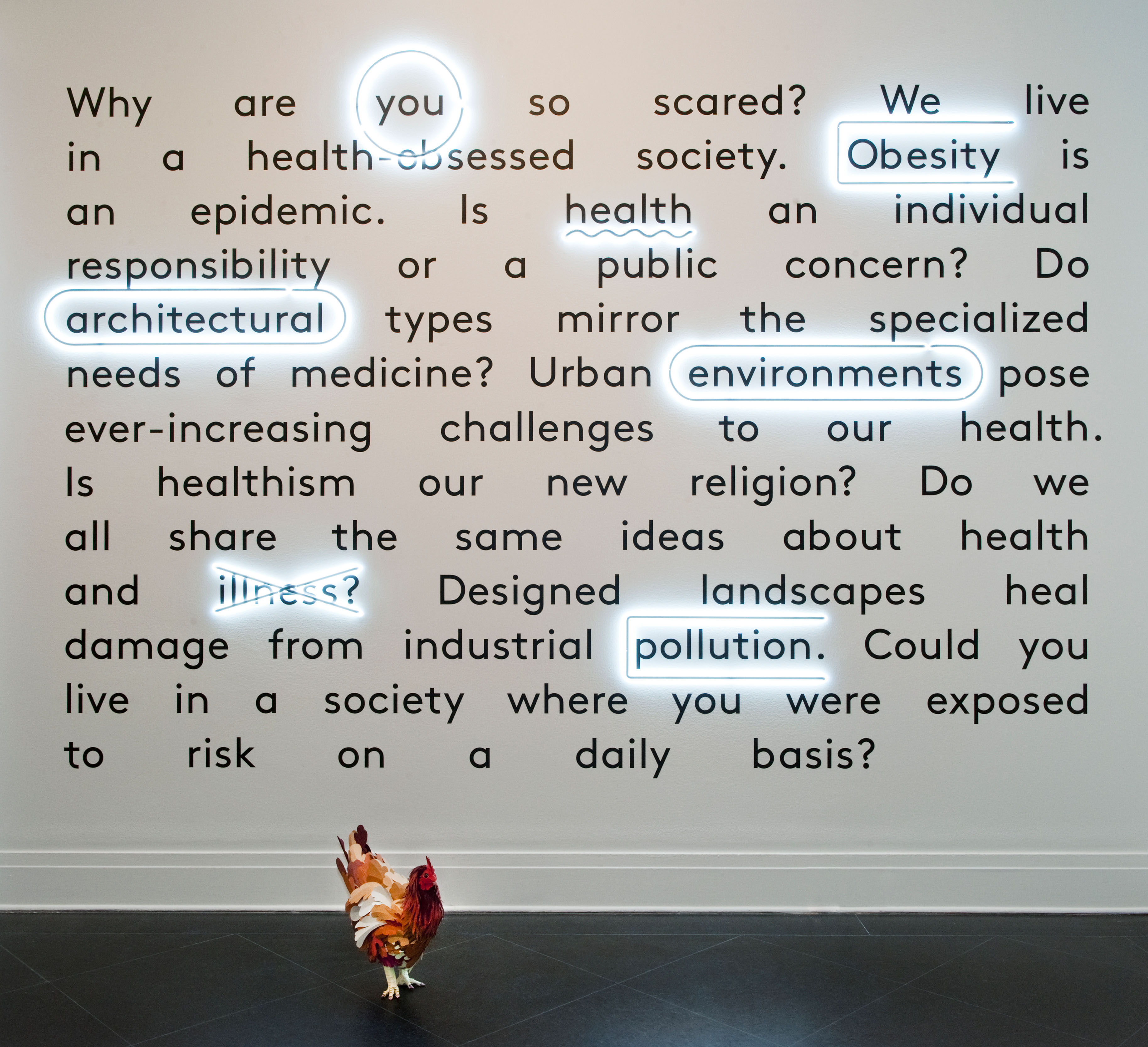

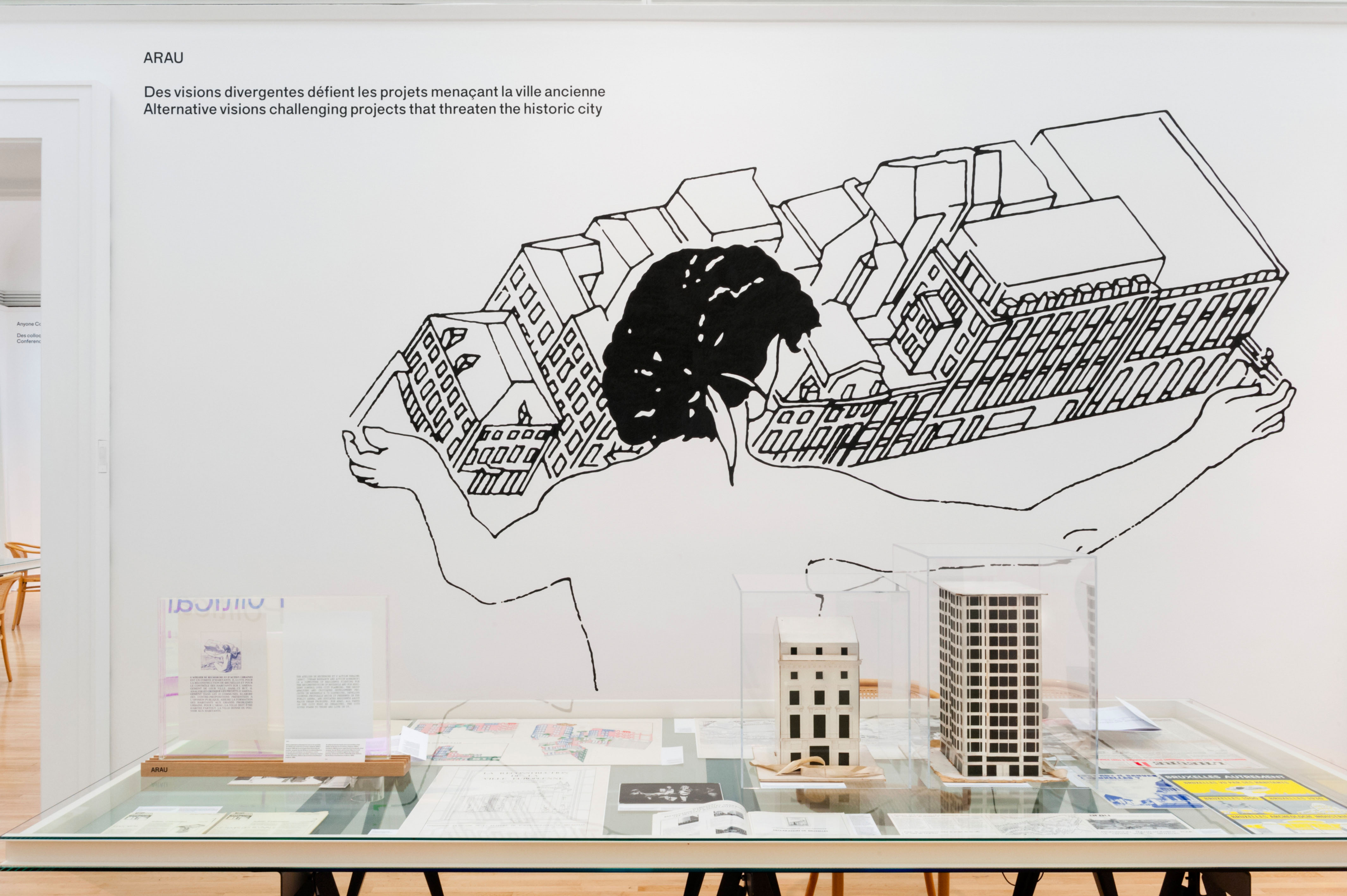

Ci impegniamo per attribuire al pubblico un ruolo attivo, così da spingerlo a interrogarsi su quale possa essere il suo apporto all'architettura. Ogni individuo ha un ruolo da giocare negli sviluppi futuri delle città. Non possiamo limitarci a responsabilizzare gli architetti: esiste una responsabilità condivisa tra ideatori e fruitori. È questo che abbiamo cercato di mostrare nella nostra mostra «Our Happy Life / Nos jours heureux», che si interrogava principalmente sulla figura dell'utente: abbiamo esaminato le implicazioni del desiderio di vivere in architetture che ci rendano felici. Se lo standard del «vivere felici» è lo stesso per tutti, il ventaglio delle soluzioni possibili si riduce, cosa che si oppone alla complessità e all'eterogeneità architettoniche. Desideriamo forse tutti di vivere in un solo tipo di abitazione? e nelle stesse città? Le nostre mostre e pubblicazioni «The Other Architect / L’architecte, autrement» e «Actions: What You Can Do With the City / Actions: comment s’approprier la ville» sono due ulteriori esempi di questa volontà di porre il pubblico al centro dei nostri interrogativi.

La Svizzera abbonda di centri e forum per l'architettura. Qual è la situazione in Canada e nell'America settentrionale? E cosa pensa della situazione elvetica? L'architettura qui è forse fin troppo esposta e tematizzata?

La situazione in Canada è molto diversa dalla vostra. Noi abbiamo il problema opposto, una carenza di voci e di pluralità. Ci piacerebbe molto che ci fossero altre istituzioni interessate all'architettura perché quest'assenza ci rende fragili. Siamo come una specie in via di estinzione. Nel resto dell'America settentrionale la situazione è diversa, perché numerose università portano avanti dei progetti curatoriali interessanti.

La situazione in Svizzera è semplicemente notevole. Ai centri dedicati all'architettura si aggiungono le università, istituzioni molto potenti e che producono mostre di alta qualità. Questa molteplicità di centri e forum dedicati all'architettura ha il vantaggio di proporre una grande varietà di contenuti. Di costruire una voce plurale. Al contempo, ciò comporta una debolezza, perché è difficile digerire tutto quanto viene prodotto.

La molteplicità dei centri e la sovraesposizione dell'architettura comportano inoltre un altro rischio. Quando un'istituzione affronta un soggetto concreto, sottrae il terreno da sotto i piedi agli altri centri, che probabilmente non potranno affrontare quella tematica a breve termine. In quanto centro per l'architettura si ha dunque la responsabilità di garantire la qualità di ogni mostra e di sottrarsi agli approcci superficiali. La priorità non va quindi alla quantità ma alla qualità.

In Svizzera, questo fenomeno è amplificato dalla diversità culturale del paese. I punti di vista sono multipli, il che risulta molto potente agli occhi di un osservatore esterno, ma sarebbe pure interessante se, di tanto in tanto, i centri collaborassero a comporre una partitura musicale unitaria.

«Non possiamo più limitarci a concepire una mostra avvalendoci di documenti d'archivio e di spiegazioni teoriche. Dobbiamo tradurre il tutto in un'esperienza spaziale ed emozionale»

A questo proposito, secondo lei l'interesse per l'architettura e le mostre che le sono dedicate sta crescendo o calando?

Quel che è veramente cambiato nel tempo non sono gli interessi ma le aspettative del pubblico, in particolare per quanto riguarda l'esperienza-esposizione. Non possiamo più limitarci a concepire una mostra avvalendoci di documenti d'archivio e di spiegazioni puramente teoriche. Dobbiamo tradurre il tutto in un'autentica esperienza spaziale ed emozionale. Le mostre d'arte sono spesso più riuscite di quelle d'architettura perché, anche se non se ne comprende appieno il senso, in molti casi offrono un'esperienza travolgente e immersiva che non lascia indifferenti.

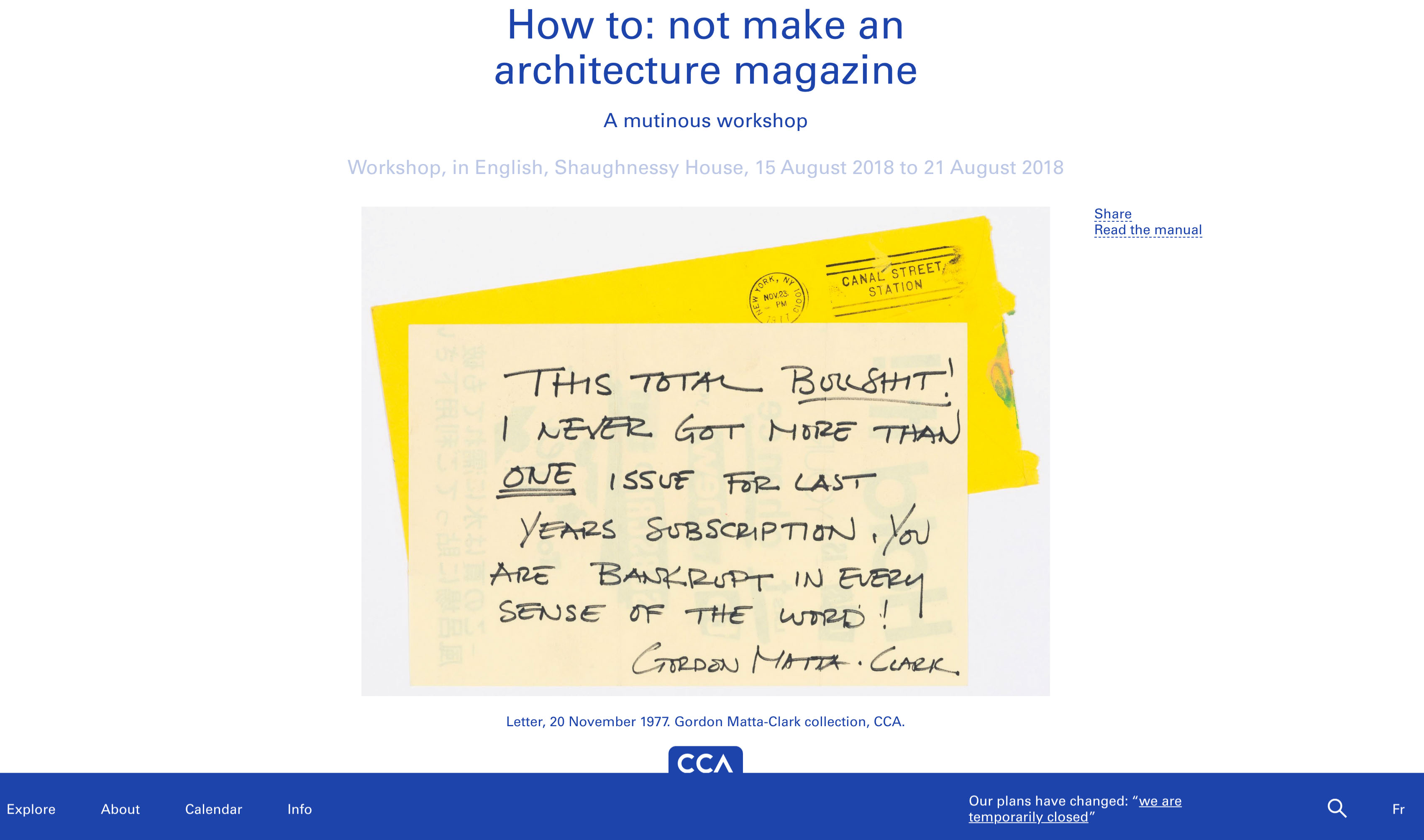

Un altro esempio di progetti che abbiamo sviluppato in quest'ottica è la serie di residenze annuali «How to not make an architecture magazine / Comment ne pas faire un magazine d’architecture»; «How to disturb the public / Comment ébranler le public»; «How to reward and punish / Comment récompenser et punir» ecc. Un modo per produrre un nuovo strumento e iniziare rapidamente a rispondere a un'opportunità o un bisogno specifico. Ci interroghiamo su dogmi architettonici messi di rado in questione affinché le risposte riconfigurino il nostro modo di percepire l'architettura.

Il CCA è un museo pubblico, un centro di studio, un insieme di archivi, una libreria, un centro di ricerca e molto altro ancora. Sperimenta nuove idee, nuove tipologie, nuovi spazi, nuove teorie, nuove correnti. Lei non è semplicemente «un'architetto»…

Tocca una questione centrale per il CCA: cosa siamo? Una cosa è certa, giochiamo due ruoli principali.

Da una parte, quello di un'istituzione di riferimento per persone che s'interessano ad architettura e urbanistica. I nostri contenuti e i nostri prodotti – video, testi, pubblicazioni, podcast ecc. – vengono messi al servizio del pubblico, specializzato e generalista.

Dall'altra, abbiamo un'opinione; abbiamo una voce; ci impegniamo appieno nelle questioni che solleviamo. E cerchiamo di non essere timidi nel rispondere.

Questa questione identitaria è oggetto della nostra recente pubblicazione «The Museum Is Not Enough / Le musée ne suffit pas». Una storia in prima persona. È difficile per noi ridurci esclusivamente a una delle nostre funzioni: trovo che sia molto produttivo proprio il mantenerci in uno stato di messa in questione permanente, perché ciò ci obbliga a cercare i limiti della nostra istituzione.

Mi permetta allora di concludere lasciando questa domanda aperta.

Intervista realizzata il 9 aprile 2020; traduzione di Sara Groisman

Architetto, redattrice e curatrice, Giovanna Borasi ha iniziato a lavorare per il Centre Canadien d'Architecture (CCA) nel 2005, prima come curatrice per l'architettura contemporanea (2005-2010), poi come capocuratrice (2014-2019). Dirige il CCA dal gennaio 2020. Il suo lavoro esplora altri modi di sperimentare ed esaminare l'architettura e tiene conto dell'impatto sull'urbanistica e l'ambiente costruito dei problemi ecologici, politici e sociali contemporanei.

Ha studiato architettura al Politecnico di Milano, ha lavorato come redattrice di «Lotus International» (1998-2005) e «Lotus Navigator» (2000-2004) ed è stata vice-caporedattrice di «Abitare» (2011-2013). Il suo ultimo progetto curatoriale è costituito da una serie di film documentari in tre parti che esamina l'evoluzione delle definizioni attribuite all'alloggio e alla mancanza di alloggio in funzione delle pressioni urbane ed economiche. Il primo film, What It Takes to Make a Home, è stato presentato in anteprima l'anno scorso a New York e continuerà a circolare nei festival cinematografici di tutto il mondo. In febbraio è stato proiettato presso la sede delle Nazioni Unite di New York durante la 58a sessione della Commissione dello sviluppo sociale.

La cultura della costruzione di fronte all'emergenza Covid-19 – La parola ai professionisti

La crisi sanitaria ed economica che stiamo attraversando sta colpendo tutti i settori professionali, tra cui anche l'edilizia. Per valutarne l'impatto sulla cultura della costruzione, Espazium dà la parola ai professionisti del settore affinché testimonino di come hanno riorganizzato il proprio lavoro, di quali difficoltà abbiano incontrato e – poiché ogni crisi rivela i punti di forza ma anche le debolezze di un sistema – condividano con noi i loro pensieri sulla propria professione. Per non dimenticare, e nella speranza che queste testimonianze ci aiutino a riflettere così che, una volta sconfitto il virus, non tutto torni com'era prima.

I contributi di questo ciclo sono raccolti nel dossier digitale.