Ertüchtigung von Körper, Geist und Gebäude

Sanierung Hallenbad Rialto, Basel

Das 1934 in Basel erbaute Hallenbad Rialto wurde umfassend saniert. Reuter Architekten überführten das bezüglich Programm avantgardistische und städtebaulich prägnante Gebäude mit geschickten Eingriffen in die Gegenwart.

Vielleicht war die Rialtobrücke in Venedig namensgebend für das Hallenbad am Viadukt in Basel, denn das Gebäude hat wie ein Schiff an der Brücke angelegt. Eine andere Spur zum Verständnis des faszinierenden Bauwerks führt nach New York – doch bleiben wir zunächst in der Schweiz, wo der Bau von Hallenbädern zu Beginn des 20. Jahrhunderts der europäischen Entwicklung hinterherhinkte: In mehreren Schweizer Städten existierten zwar bereits überdeckte Bäder, doch das erste moderne Hallenbad mit wettkampftauglichen 25 m langen Bahnen entstand erst 1934 in Basel.

Über das Hallenbad Rialto berichtete die Schweizer Bauzeitung bereits 1935.

Ein Kuriosum des Rialto war das leicht geschwungene, nicht rechteckige Becken, das dem bogenförmigen Gebäudegrundriss folgte. Seit letztem Herbst ist der Bau nach sorgfältiger Gesamtsanierung wieder in Betrieb. Von aussen sind die Eingriffe nur an den dunklen Fensterrahmen zu erkennen, die an die ursprünglichen Bronzefenster erinnern und in starkem Kontrast zur beinahe weissen keramischen Hülle stehen.

Potenzial der städtebaulichen Lage

Erste Ideen für ein Hallenbad in Basel gehen auf das Jahr 1882 zurück. Verschiedene Bauplätze wurden vorgeschlagen, darunter auch der heutige Standort. Diese und weitere Pläne scheiterten jedoch an den zu hohen Kosten. Erst die private Initiative der 1932 gegründeten «Hallenschwimmbad Viadukt Aktiengesellschaft» führte zum Erfolg. Der Kanton Basel-Stadt stellte das Grundstück zur Verfügung und die ortsansässigen Architekten Bercher & Tamm entwarfen ein Projekt, das die Parzelle restlos besetzte.

Das war notwendig, damit neben dem Bad alle zusätzlichen Nutzungen Platz fanden, die für die angestrebte Rendite sorgen und das Hallenbad querfinanzieren sollten. Im Oktober desselben Jahres erfolgte der Spatenstich für das flussseitig achtgeschossige, prägnante Volumen. Zwei Jahre später fand die Eröffnung des komplexen, nicht nur angesichts der grossen Wirtschaftskrise herausfordernden Projekts statt.

Im Themendossier Schwimmbäder haben wir alle Beiträge für Sie gebündelt.

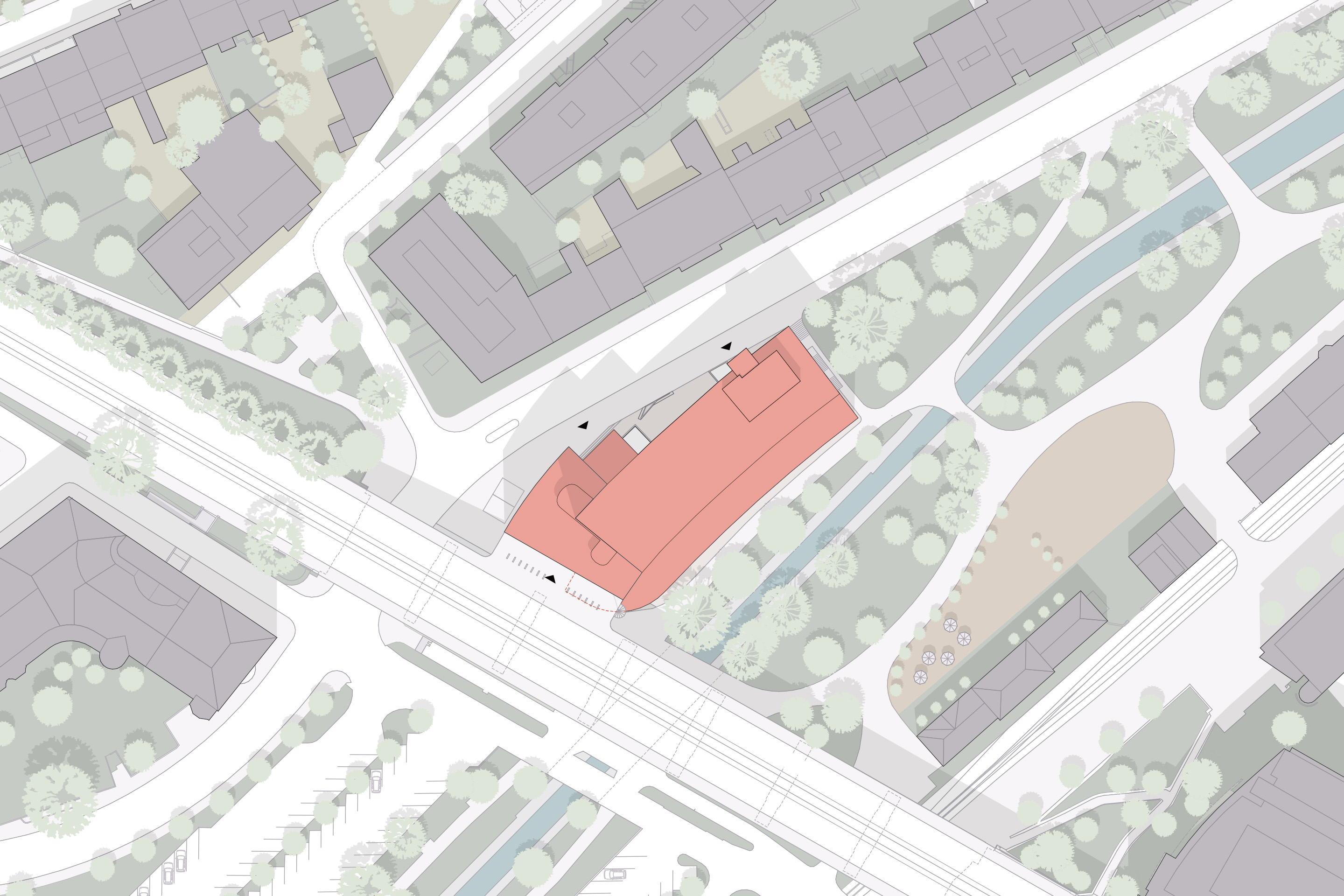

Der langgezogene Baukörper steht am Ufer des Birsig. Im Vergleich zur umgebenden Stadt liegt der Flussraum rund 15 m tiefer. Er bildet vom Zoo bis zum Nachtigallenwäldeli auf der Nordseite des Viadukts eine grüne Oase, bevor der schmale, kanalisierte Fluss bei der Heuwaage Richtung Altstadt und Rhein in einem Tunnel verschwindet.

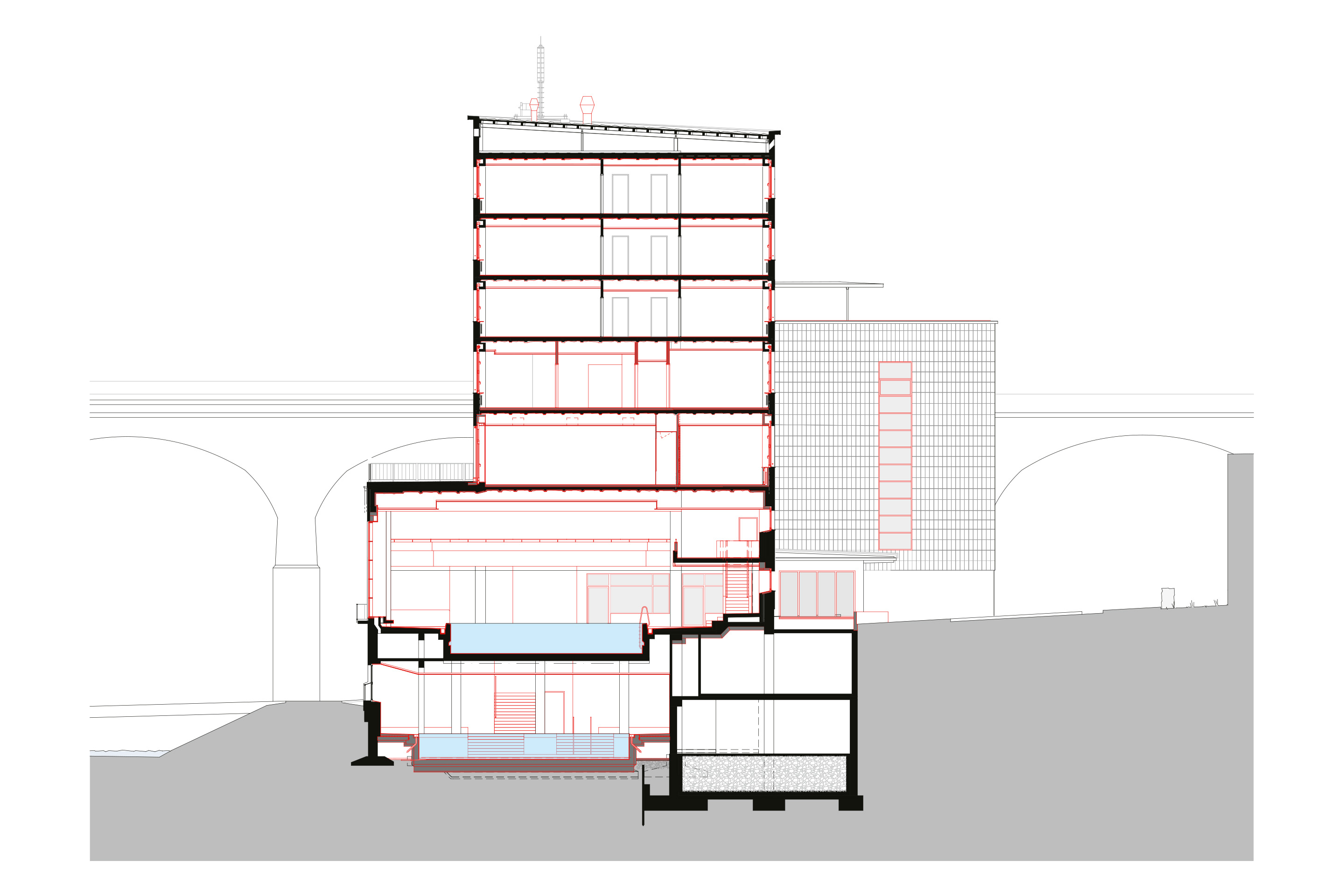

Auf der Seite des Birsig springt der Gebäudesockel dreigeschossig vor und bildet eine grosse Terrasse. Eine Wendeltreppe führt von dort auf das Niveau des Viadukts, dessen Trottoir brückenartig ausgeweitet ist und die Vorzone des Nebentrakts bildet. Dieser ergänzt das Volumen zu einem L und unterstreicht damit die Anbindung an die Brücke. Von der Birsigstrasse hingegen, die unter dem Viadukt hindurchläuft und wo sich der Eingang zum Bad befindet, löst sich das Gebäude mit elegantem Schwung. Hier erscheint das Rialto als Solitär.

Die reizvolle Ambivalenz zwischen Objekt und kontextuellem Entwurf ist Ausdruck der speziellen Lage – und ein grosses Potenzial: Der Standort vereint hervorragende Erreichbarkeit wenige Gehminuten vom Bahnhof SBB und der Innenstadt entfernt mit idyllischer Natur. Zusammen mit dem Zoo und dem seit Januar eröffneten Neubau der «Kuppel», einem angesagten Konzert- und Clublokal, versammeln sich hier mehrere Sport-, Freizeit- und Kulturangebote.

Delirious New York in Basel

Aus ökonomischen Überlegungen der privaten Bauherrschaft erhielt das Rialto in den 1930er-Jahren neben dem Bad eine umfangreiche Mantelnutzung. Dadurch entstand ein multifunktionaler Komplex von überraschender Vielfalt und Lebendigkeit. Hinsichtlich des gegenwärtigen Imperativs zur inneren Verdichtung erscheint das Gebäude wie ein Vorläufer dieser Entwicklung.

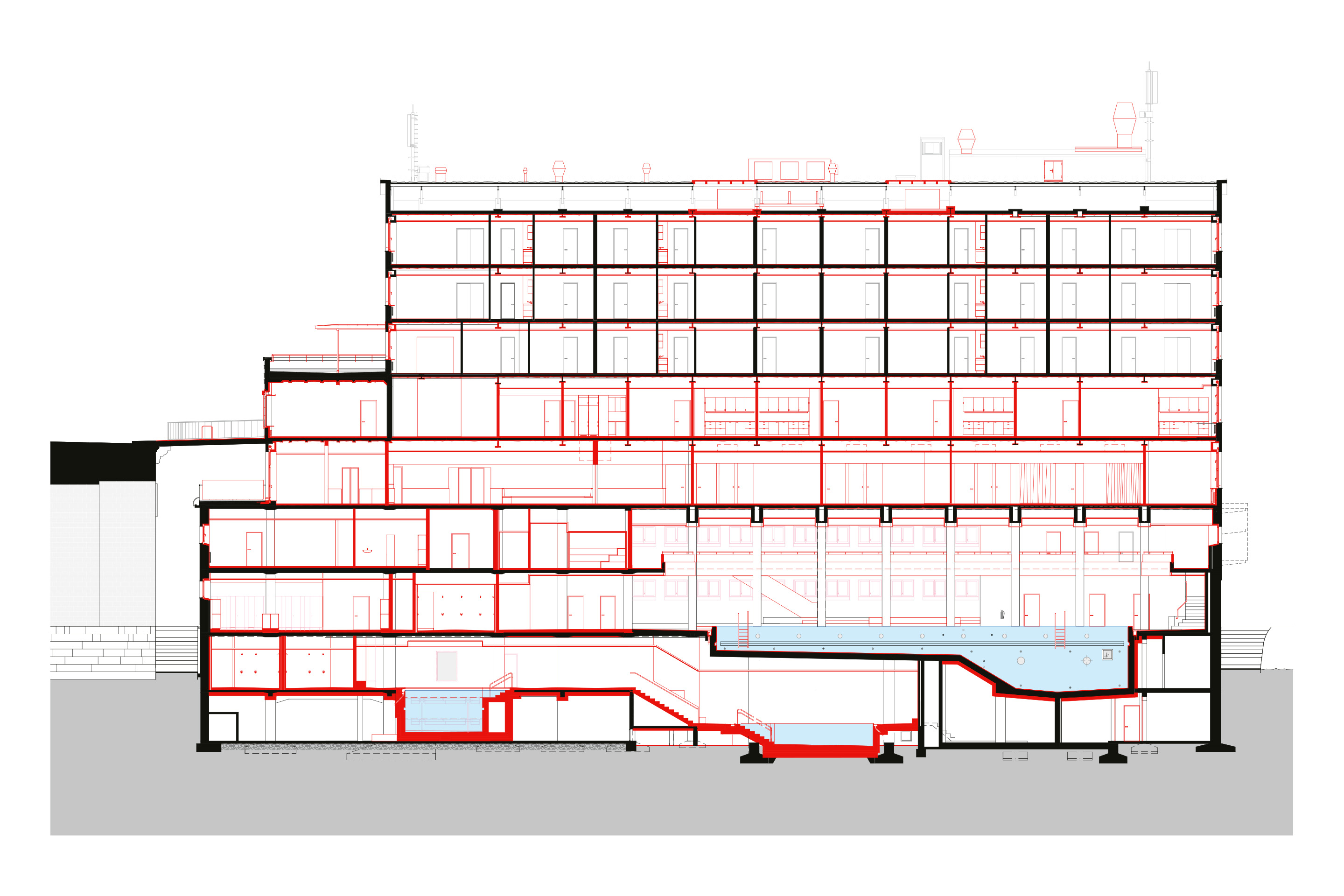

Breit war bereits das Angebot der Badeabteilung mit Schwimmhalle, römisch-irischem Bad, Massageräumen sowie Heil- und Kurbädern. Dazu kamen ein Coiffeursalon und in den oberen Geschossen ein Saal, ein Konferenzzimmer, ein Dancing, eine Konditorei mit Tearoom, eine Bierhalle, ein Jägerstübli, Büros und Wohnungen. Mit diesem wilden Nutzungsmix sowie den thematisch und dekorativ gestalteten Innenräumen hinter sachlich regelmässiger Fassade erstellten Bercher & Tamm einen «sozialen Kondensator».

So nannte Rem Koolhaas diesen grossstädtischen Gebäudetyp, der über ein Zusammenprallen verschiedener Funktionen unerwartete Begegnungen und Aktivitäten provoziert. Damit sind wir in Manhattan angelangt. In seinem berühmten Buch «Delirious New York» von 1978 erklärte Koolhaas die beliebige Stapelung unterschiedlichster Nutzungen hinter unbeteiligten Fassaden zum grössten Potenzial eines Wolkenkratzers.

Zur Illustration zog er das Hochhaus des «Downtown Athletic Club» heran, das dank Stahlskelett eine völlig flexible, stockwerkweise ändernde Einteilung erlaubte. Im Kleinformat folgt das Rialto diesem Ansatz: Während der untere Bereich mit dem Bad in Stahlbeton ausgeführt ist, wurde aus wirtschaftlichen Gründen sowie zur Minimierung der Auflasten und der Stützenquerschnitte für die oberen Geschosse Stahlbau gewählt.

Differenzierter Umgang mit dem Bestand

Diese faszinierende Grundlage bildete den Ausgangspunkt der Gesamtsanierung. Nachdem die Betreiber des Hallenbads bereits ab 1937 Subventionen benötigten und in den folgenden Jahren trotz Erhöhung der Beiträge keine Kostendeckung erreichten, erwarb die Einwohnergemeinde Basel-Stadt 1970 die Liegenschaft. Fünf Jahre später übernahm die Stadt auch den Betrieb.

In den Folgejahren wurden grössere Veränderungen vorgenommen: Man sanierte das Hallenbad, hob die Spezialbäder auf und ordnete die weiteren Funktionen teilweise neu an. Die grundsätzliche Zweiteilung in Bad und ergänzende Nutzungen blieb jedoch bestehen. Diese teils starken Eingriffe bewogen die Denkmalpflege dazu, nur die Hülle des Gebäudes unter Schutz zu stellen. Zudem sollte im Badbereich eine Annäherung an den bauzeitlichen Zustand gesucht werden.

Lesen Sie hier mehr zur Keramikfassade des Hallenbads Rialto.

Während in der Vergangenheit die einzelnen Nutzungsbereiche in verschiedenen Etappen und unabhängig voneinander saniert worden waren, konnte nun das Gebäude in seiner Gesamtheit betrachtet und umgebaut werden. Zusätzlicher Spielraum ergab sich durch den Wegzug des eingemieteten Sozialgerichts.

Dank grosser Offenheit der Bauherrschaft und vertieften Planungsstudien von Reuter Architekten konnten grössere und wichtige räumliche und betriebliche Anpassungen umgesetzt werden, die dem Gebäude wieder eine ganzheitliche Erscheinung verleihen. Alle Eingriffe respektieren die bestehende Struktur.

Gang durch das Gebäude

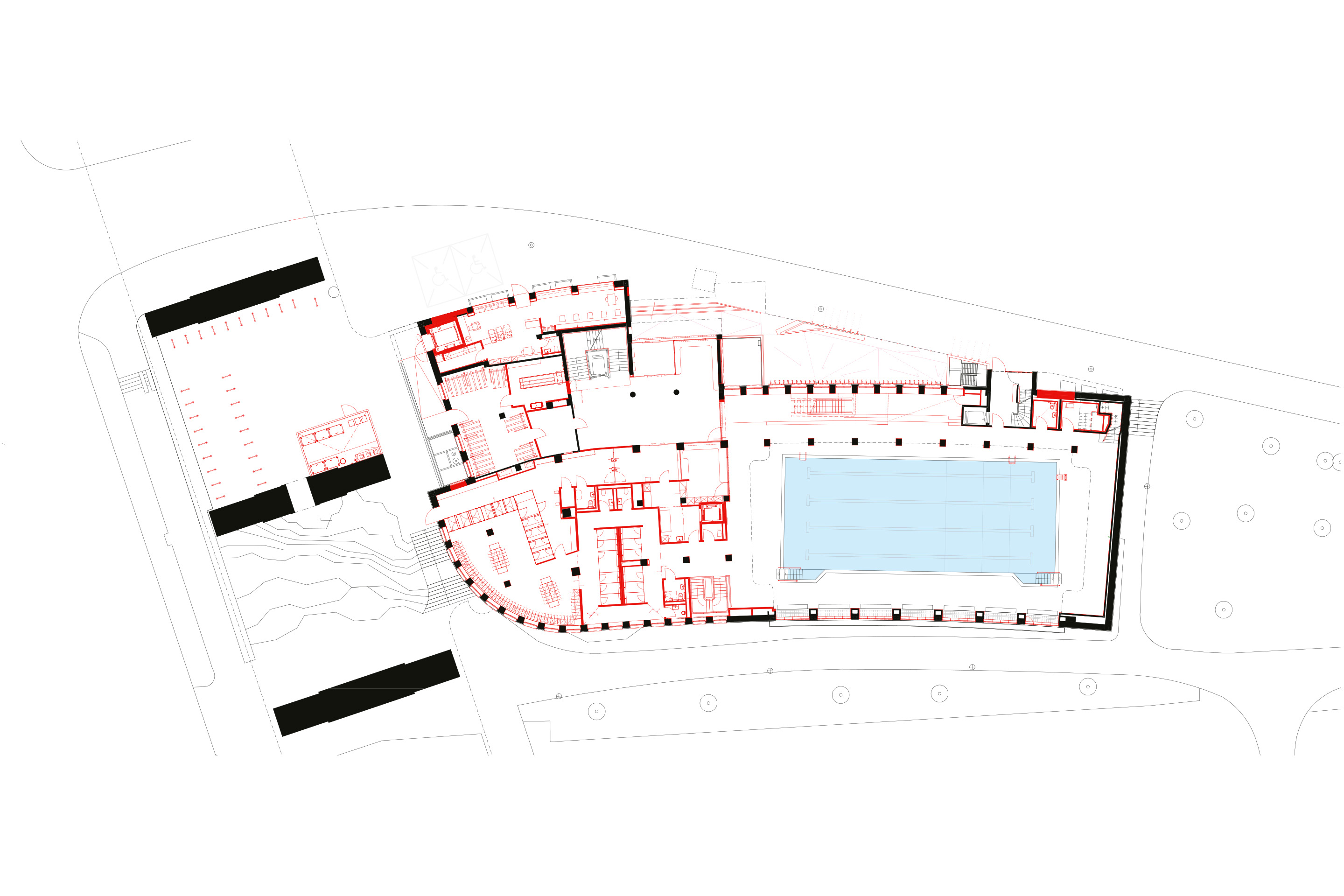

Bereits von der Eingangshalle her ist ein Blick ins Bad möglich. Über den allgemeinen Umziehbereich und abschliessbare Einzelduschen gelangt man in die lichtdurchflutete Schwimmhalle. Die zweiseitige, asymmetrische Belichtung, die eingefügte Galerie und die strukturierenden Stützen und Unterzüge gliedern den Raum, ohne ihm seine Grosszügigkeit zu nehmen. Die leicht grünlichen Bodenfliesen, die mattweissen Fliesen an den Wänden und die glänzend verkleideten Stützen sowie alle übrigen weissen Flächen unterstreichen in Kombination mit den dunklen Fensterprofilen den sportlich-nüchternen Charakter der Schwimmhalle.

Kühle Farben und harte Kontraste ziehen sich durch das ganze Hallenbad und erinnern an den Originalzustand. Eine Ausnahme bildet die neue, warmtonig gehaltene Sauna. Sie liegt auf der Ebene der Galerie, die über eine zusätzliche Treppe mit der Schwimmhalle verbunden ist.

Von der Halle gelangt man ins Untergeschoss, wo sich die Umkleiden für die Schülerinnen und Schüler befinden und ein kleines Lehrschwimmbecken mit Hubboden eingebaut wurde. Die massiven Stützen und die Hinterwand überzog die Künstlerin Renée Levi mit einem geometrischen Muster aus blauem, grünem, schwarzem und in Regenbogenfarben schimmerndem Glasmosaik, das dem Raum eine spezielle Atmosphäre verleiht. Die Sequenz unterschiedlich charakterisierter und proportionierter Räume wird einen Treppenlauf tiefer mit dem bestehenden Lehrschwimmbecken abgeschlossen.

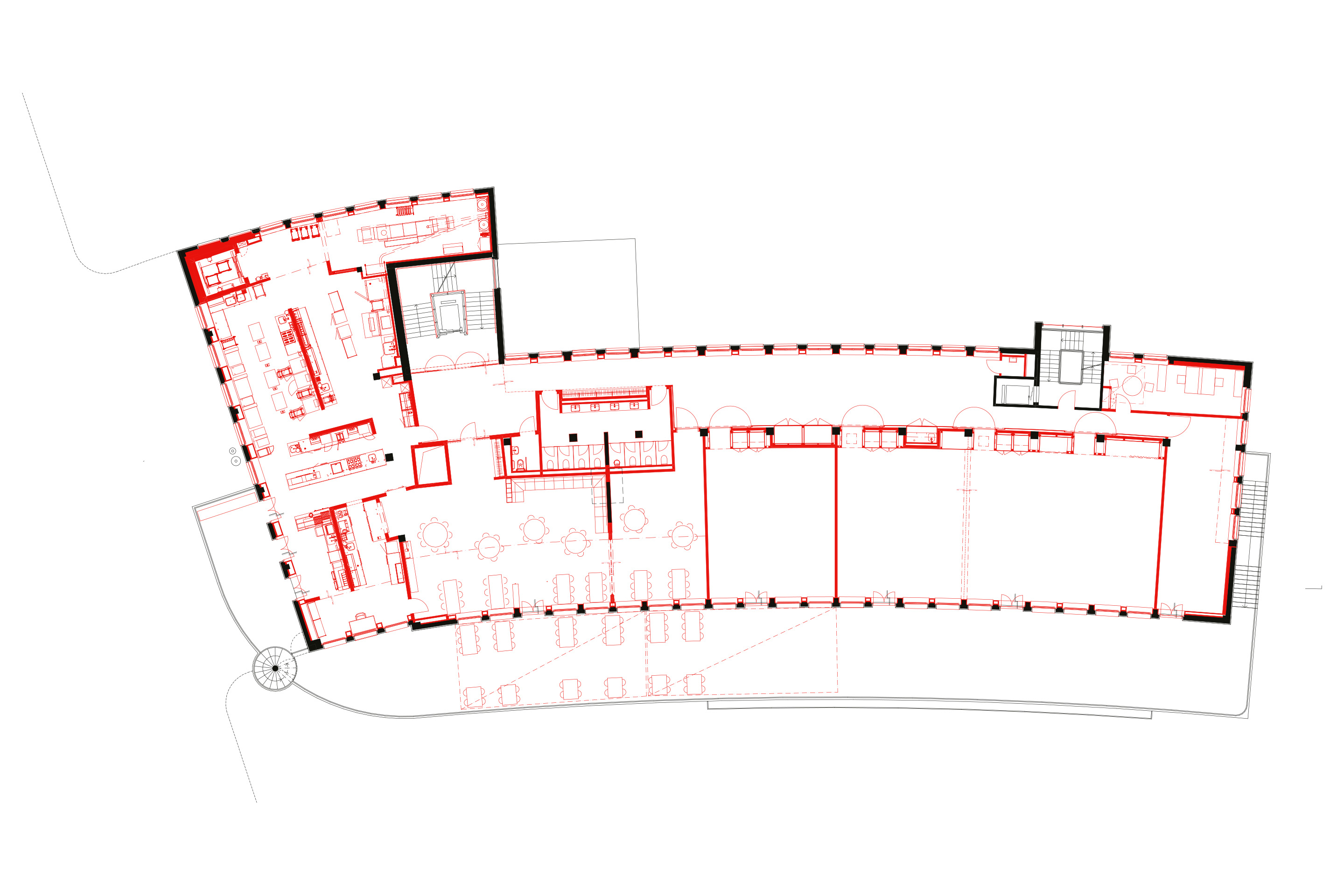

Das Restaurant und die Konferenzsäle befinden sich auf dem Niveau der flussseitig vorgelagerten Terrasse. Blaue Wandverkleidungen nehmen das Thema des Wassers im grosszügigen Foyer auf und schaffen zusammen mit den Parkettböden eine gediegen moderne, zum Gebäude passende Stimmung.

Ein Geschoss darüber flankieren Gewerberäume den Eingang auf Viaduktebene. Ein Mittelkorridor verbindet erstmals die drei Treppenhäuser und ermöglicht eine horizontale Durchwegung des Gebäudes. In den überhohen Räumen wurden kompakte Kleinwohnungen eingebaut. Sie profitieren wie die meisten Wohnungen vom Ausblick in den Flussraum.

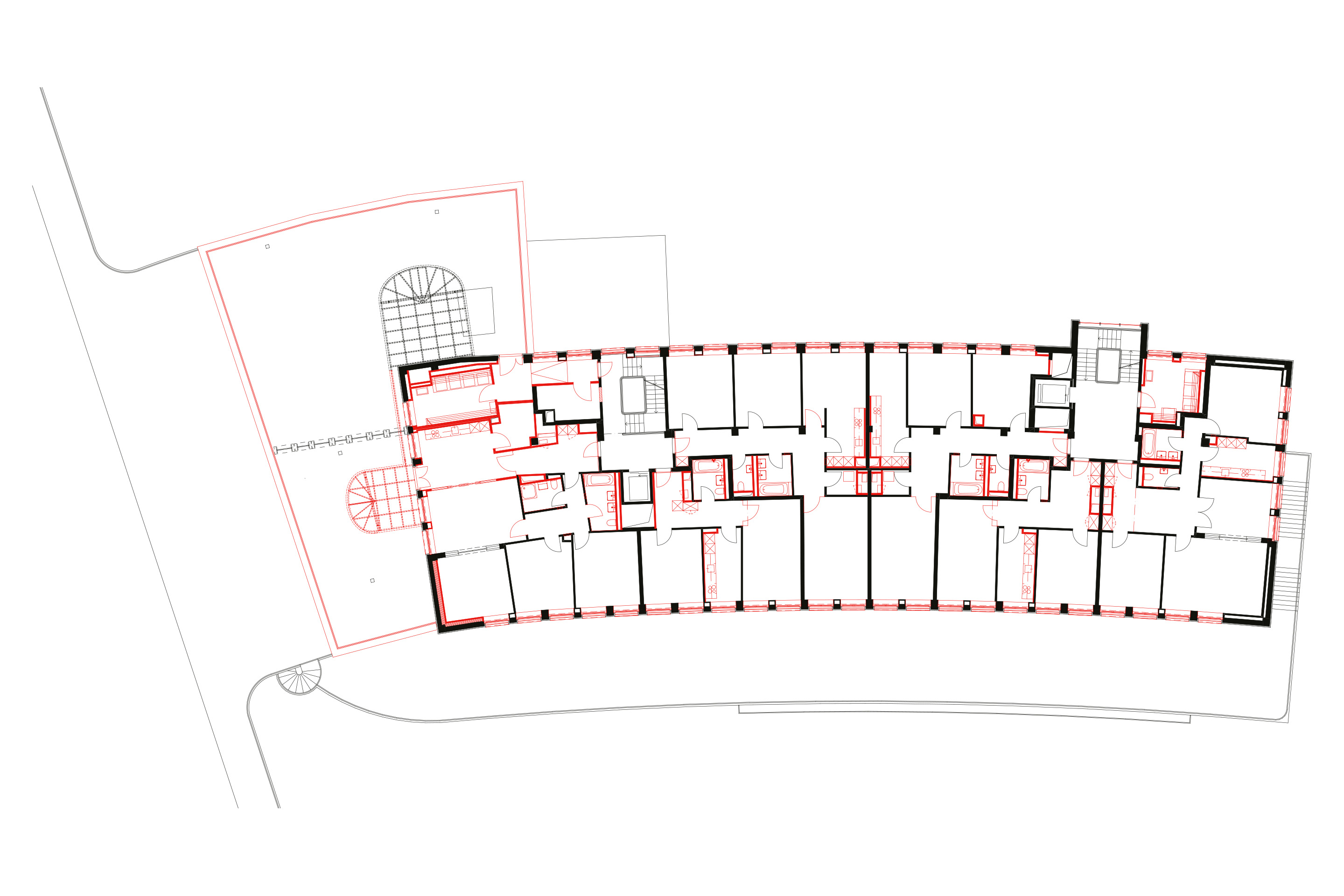

Die restlichen drei Geschosse enthalten mehrheitlich zweiseitig orientierte 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen. Die gut geschnittenen Grundrisse wurden übernommen, aber neue Küchen und Bäder sowie eine kontrollierte Lüftung eingebaut. Letztere hilft zu vermeiden, dass zusätzliche Feuchtigkeit den Wärmehaushalt der Fassade verändert und das Abplatzen der Fliesen provoziert. Das bestehende Parkett wurde belassen und stellenweise ergänzt.

Als einzige Wohnung hat diejenige am Kopf zum Viadukt einen Teil des Aussenraums auf der Terrasse des Nebentrakts für sich zur Verfügung. Die restliche Fläche steht allen Bewohnenden offen, denn Balkone konnten schon aus denkmalpflegerischen Gründen nicht angefügt werden.

Die minutiöse Erneuerung der Fassade und die undogmatische, aber präzise Arbeit mit dem heterogenen Bestand führen das Rialto auf überzeugende Weise in die Gegenwart. Alt und Neu ergänzen sich zumeist auf selbstverständliche Weise. Mit der Sanierung verloren die Innenräume allerdings etwas an Wärme.

Deren ursprünglich episodenhaft verspielte Gestaltung und der moderat moderne Gebäudeausdruck verkörperten den damals aufkommenden Landigeist. Heute zeichnet eine sportlich klare Haltung die meisten Räume des Bauwerks aus und verleiht ihnen durch die farblichen Kontraste eine gewisse Härte, sodass das Innere und Äussere nunmehr einheitlicher wirken. Mit seinem differenzierten, dicht gepackten Programm ist das Rialto nach der Gesamterneuerung wieder Vorzeigeprojekt einer städtisch attraktiven Lebenswelt.

Dieser Artikel ist erschienen in TEC21 10/2025 «Hallenbad Rialto»

Sanierung Wohn- und Geschäftshaus mit Hallenbad Rialto, Basel

Vergabeform

Planerwahlverfahren

Geschossfläche GF (SIA 416)

10 596 m²

Gebäudevolumen GV (SIA 416)

41 674 m³

Gebäudekosten BKP 2

38.9 Mio. Fr.

Baukosten BKP 1–9

45.5 Mio. Fr.

Energieversorgung

Fernwärme

PV-Ertrag

Hauptdach, 160 Module, 66 kWp Nennleistung, 81 Ampere max. Stromstärke

Eigentümerin

Immobilien Basel-Stadt

Bauherrschaft

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Architektur

Reuter Architekten, Basel

Baumanagement

Büro für Bauökonomie, Basel

Tragkonstruktion

Schmidt + Partner Bauingenieure, Basel

HLKS-Planung

Gruner, Basel

Elektroplanung/Brandschutz

Hefti. Hess. Martignoni., Bern

Bauphysik/Akustik

Gartenmann Engineering, Basel

Gewerbliche Kälte

Refcon, Illnau

PV-Planung

Basler Hofmann, Basel

Gastroplanung

GaPlan, Villigen

Schwimmbadplanung

Beck Schwimmbadbau, Winterthur

Schwimmbadberatung

Köpfli Urs, Wolhusen

Saunaplanung

Fimex Distribution, Lyss

Fassadenplanung und Rekonstruktion Fassadenplatten

Bernardi – Keramik am Bau, Basel; Guth Naturstein, Riehen; Swisskeramik, Sarnen

Kunst am Bau

Studio Renée Levi, Basel

Grafik/Signaletik

Weisswert, Basel

Photovoltaikanlage

CKW Gebäudetechnik, Basel