Eine Geschichte aus dem Berliner Kiez

Wem gehört die Stadt? Wer baut sie weiter? Und wer kann sich Wohn- und Arbeitsraum überhaupt noch leisten? Obwohl das urbane Leben ein tragender Pfeiler der Nachhaltigkeit sein soll, wird der physische Raum knapp. Besuch an einem Ort, an dem vieles anders gedacht wird.

Vor und in der Gokart-Halle ist kein Betrieb. Der Biergarten davor ist fast leer. Die Blumen in den Hochbeetkästen nebenan welken. Ein paar Jugendliche sausen auf E-Trottinettes umher; Passanten, denen sie den Weg abschneiden, fühlen sich davon provoziert. Wir befinden uns mitten im Rollberg-Kiez in Neukölln, einem wenig mondänen Stadtteil von Berlin. Die Behörde sorgt sich um das prekäre Sozialgefüge: Der Arbeitslosenanteil im Quartier liegt über 20 %, die Migrationsquote ein Mehrfaches höher, und lokale Jugendbanden steigern die Kriminalitätsrate auf ein ungemütliches Niveau.

Nichtsdestotrotz sind solche rauen Milieus beliebt; man findet hier leichter bezahlbare Räume zum Wohnen und Arbeiten als anderswo. Die Gegensätze sind nicht überall derart ausgeprägt wie in Berlin; doch die jüngere Geschichte vieler Städte in Europa gleicht sich in einigem: Quartiere und Areale, die sich im Umbruch befinden, locken anderes Klientel an, woraus plötzlich ein lebendiges urbanes Gemisch entsteht. Hinlänglich bekannt ist, dass eine dritte Kraft, die Immobilienwirtschaft, aus derart angesagten Standorten eigenen Profit zu ziehen versucht.

Bereits 1967 brachte ein Westschweizer Aktionskomitee die eidgenössische Volksinitiative «Recht auf Wohnung» an die Urne, ohne Erfolg. In den 1980er-Jahren skandierten Demonstrierende in Zürich erstmals die bis heute bekannte «Wo, wo, Wonige»-Parole. Es folgten unzählige Häuserbesetzungen in fast allen deutschsprachigen Grossstädten von Wien bis Hamburg. Zwischendurch machte der Protest für das «Wohnen als Menschenrecht» Halt in beschaulicheren Zentren wie Freiburg im Breisgau.

Am deutlichsten drückt sich der Widerstand gegen steigende Bodenpreise aktuell nun in Berlin aus. Kritisiert wird hier vor allem, dass börsenkotierte Immobilienkonzerne mit freien Grundstücken spekulieren (vgl. «‹Impulse für das Wohnen in der Stadt›»). Um dagegen mehr Raum für bezahlbare Wohnungen und kreative Lebens- und Arbeitsformen zu fordern, wird ein Ruf nach deren Enteignung laut. An der hitzigen Debatte beteiligt sich längst auch die offizielle Stadtpolitik: «Berlin hat Platz für vieles», wünschte sich Regula Lüscher, ehemalige Zürcher Stadtbaumeisterin und seit 2007 Senatsbaudirektorin der deutschen Hauptstadt, in einer Rede vor dem Bevölkerungsforum vor zwei Jahren.

«Wem gehört die Stadt?» war der Titel der damaligen Veranstaltung. Stellen wir die Eigentumsfrage der Architektin Angelika Drescher auf einem Rundgang durch das brachliegende Kindl-Areal in Berlin-Neukölln, antwortet sie: «Das ganze Gelände gehört einer gemeinnützigen Stiftung und einem privaten Investor; beide kommen aus der Schweiz.»

Einst: grossspurige Umbaupläne

Auf diesem 8 ha grossen Areal mitten im Kiez soll die Entwicklung irgendwie anders laufen. Fast 150 Jahre war es Stammsitz und Produktionsstätte der Berliner Kindl-Brauerei. Nach dem Wegzug der Bierbrauer vor über zehn Jahren folgte eine Serie grossspuriger Umbaupläne. Aber anstelle der nie realisierten Shopping-Malls oder Kulturzentren steht das ehemalige Sudhaus immer noch. Ein Schweizer Privatinvestor erwarb den denkmalgeschützten Klinkerbau; eine Kunstgalerie und eine Kleinbrauerei finden darin Platz. Der Biergarten davor, an diesem kühlen Sommertag nur spärlich besucht, gehört dazu.

Ab hier beginnt nun das Eigentum der gemeinnützigen Besitzerin, der Edith-Maryon-Stiftung aus Basel. Vor fünf Jahren hat sie die weitgehend unveränderte Hälfte des Bracheareals erworben und keinen Bauzaun darum herum gezogen, sondern Treppen und Zugänge für die Quartierbevölkerung erstellt. Auch langfristig ist die Nachbarschaft willkommen; sie darf aktiv mithelfen, das Grundstück zu beleben, hofft Angelika Drescher.

Architektin Drescher ist Vertreterin der Stiftung vor Ort mit dem Auftrag, die Brache in eine durchmischte Adresse für sozialverträgliche und ökologische Gewerbe- und Kulturbetriebe umzuwandeln. Vor dem provisorischen Garten erzählt sie, wie schnell die benachbarte Bevölkerung diesen Freiraum entdeckte respektive wie man einer Jugendgang ein gleichberechtiges Anrecht auf Aneignung für alle Anwohnenden erklärt.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in TEC21 34–35/2020 «Wir! sind! auch! noch! da!»

Solche Betreuungsaufgaben hält die Stiftungsvertreterin aber nicht davon ab, sich um langfristige Raum- und Baufragen zu kümmern. Mit der Bezirksbehörde hält sie Kontakt, um gegenseitig Vertrauen aufzubauen. «Selbst als gemeinnützige Eigentümerin werden wir oft mit Vorurteilen konfrontiert, weil wir von ausserhalb kommen.» Denn nur im gegenseitigen Einvernehmen lässt sich der formale Rahmen für das künftige Nutzungsprogramm und die erforderlichen Baugesuche abstimmen. Gleichzeitig verhandelt sie mit Institutionen und Organisationen aus dem Menschenrechts- oder Umweltschutzbereich, die ihr Interesse an einer Ansiedlung bekunden.

An zwei Ecken des Brauereiareals wird fleissig gebaut; an einem Ende ist bereits ein Neubau entstanden: Hinter dem Brachegarten entsteht ein Gebäude aus Holz, das preisgünstigen Wohnraum für sozial Benachteiligte bieten wird. Genau gegenüber wird eine alte Halle nach dem Re-use-Prinzip zu einer Coworking-Stätte umgebaut. Und in Sichtweite davon steht schon das «Eine-Welt-Zentrum Berlin»: Ende Sommer haben sich lokale Entwicklungsorganisationen im ehemaligen und nun erweiterten Verwaltungstrakt der Brauerei niedergelassen. Eine nationale Umweltschutzorganisation wird ebenfalls hierhin zügeln und ihren Hauptsitz über die einstige Wende- und Verladestelle der Brauerei legen, ohne den offenen Platz zu verdrängen.

Fortsetzung der Mietverhältnisse geplant

Das Neue darf sich nur bedingt auf Kosten des Bestehenden ausbreiten. Die grösste Gokart-Bahn Berlins kann so lang bleiben, wie der freie Platz für ihren Rundkurs genügt. Andere Kleinbetriebe, Künstlergruppen und Start-ups, die hier ebenfalls eine informelle Bleibe gefunden haben, wurden beim Arealkauf «miterworben». Ebenso hat sich ein lokales Künstlerkollektiv in den Kellerräumlichkeiten der alten Brauerei eingerichtet, für deren Verbleib sich die Stiftung gemäss Angelika Drescher sehr engagiert. «Der Entwicklungsprozess soll niemanden verdrängen; im Gegenteil hoffen wir, dass das Areal noch mehr Raum für kreative Anliegen aus dem Quartier bieten kann.» Entsprechend gelte es mit allen Mieter vorgängig abzuklären, zu welchen Bedingungen eine Fortsetzung der Miete möglich sei.

Um die informelle Aneignung in einen legalen Zustand zu überführen, sind jedoch Auflagen der Behörden zu erfüllen. Für die Stiftung als Grundeigentümerin bedeutet dies, bauliche und finanzielle Vorleistungen in Kauf zu nehmen, um die legale und sichere Nutzung des Gesamtareals zu gewährleisten. «Bis heute haben wir etwa 1.5 Mio. Euro in die Infrastruktur investiert, unter anderem zur Entwässerung des Areals und für Brandschutzmassnahmen in den vermieteten Hallen», bestätigt Angelika Drescher.

Sechsstöckige Halle als stille Reserve

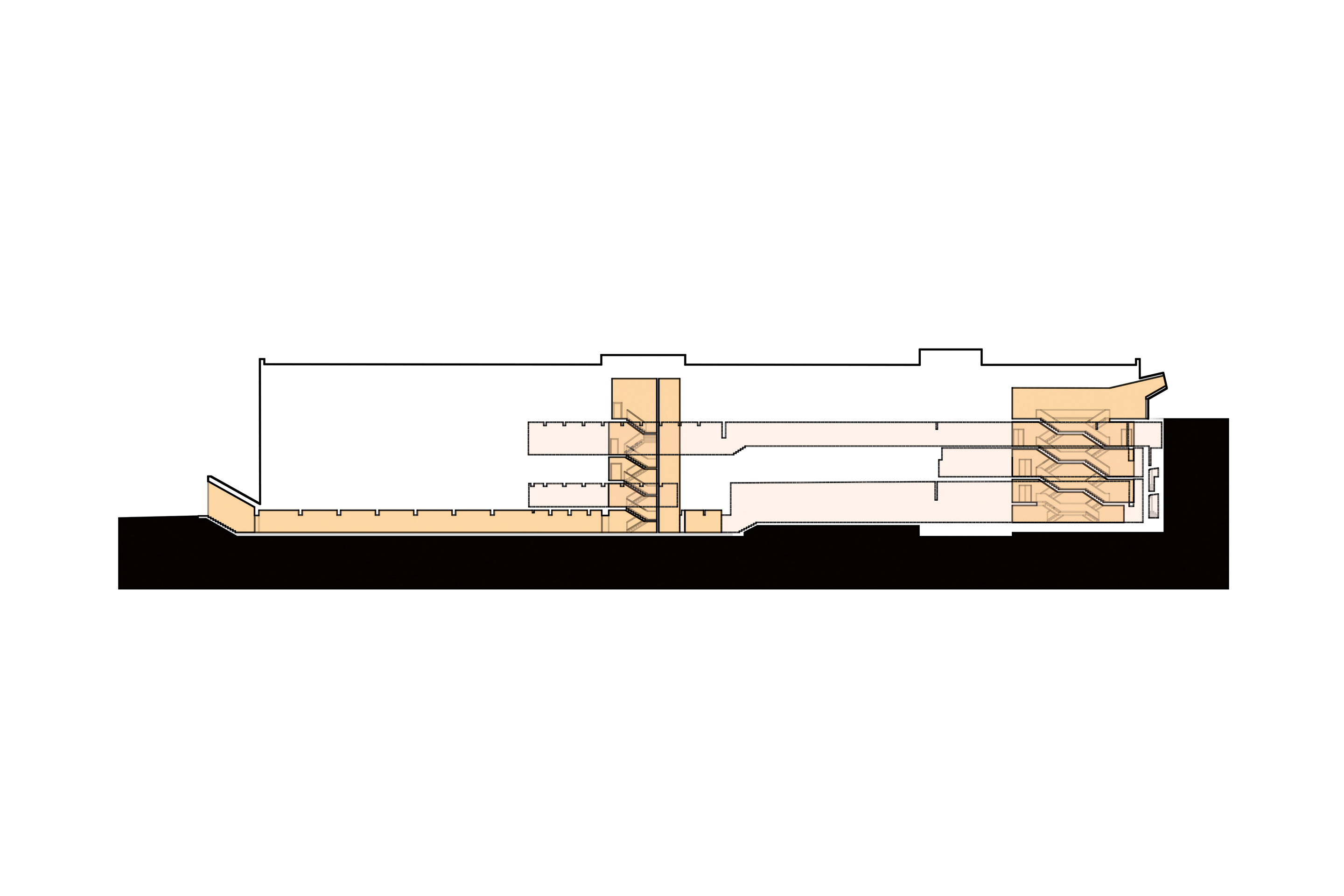

Die stillen Reserven für eine räumliche Entwicklung liegen über dem, unter dem und teilweise sogar tief im Boden. Kernstück ist eine 50 Jahre alte Abfüll- und Vollguthalle, die im Lauf der Zeit zu einem sechsstöckigen Gebilde erweitert wurde. Ganz unten beginnt es mit Gewölbekellern aus dem 19. Jahrhundert, darüber folgen überhohe Geschosse, die teilweise mit Sattelschleppern befahrbar waren.

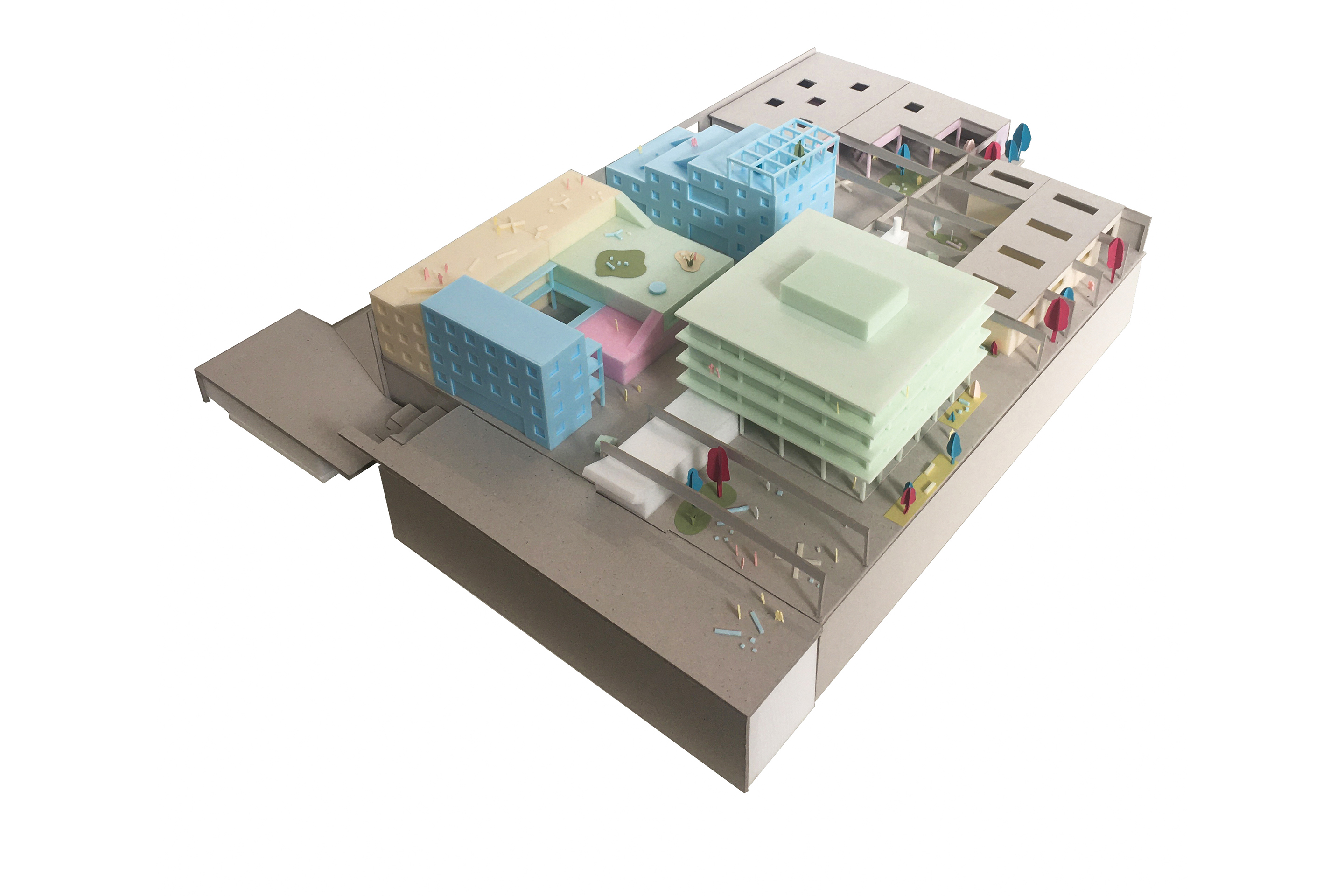

Um die Vorgaben für eine bezahlbare Nutzung einzuhalten, hat die Stiftung ihr eigenes Baubudget limitiert. Tabula rasa kann sie sich nicht leisten; preisgünstiger ist es, das komplizierte Gefüge weiterzubauen. Mehrfach wurden Architekten, auch aus der Schweiz, beauftragt, die Machbarkeiten auszuloten. Die Version, wie das Gebäudemonster architektonisch zu bändigen ist, entwarf das Berliner Büro Hütten und Paläste – mit flexiblen Räumen und erweiterbaren Modulen: «Wir denken nicht an fertige Gebäude, sondern entwickeln eine architektonische Idee, wie sich die Ausgangsstruktur räumlich und zeitlich aktivieren lässt», sagt Architektin Nanni Grau.

Wo der Untergrund statisch belastbar ist, werden Holzmodule mit maximal vier Geschossen platziert. Darum herum sollen sich Wege und Plätze winden, auf denen dereinst öffentliche Anlässe und Märkte stattfinden. Vergleichbar einem Basislager mögen hier viele kleine Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe ihre Zelte aufschlagen. Die Verwandlung der Vollguthalle soll Ende nächstes Jahr beginnen und darf sich mindestens zehn Jahre in die Länge ziehen. Denn wichtiger als das Entwicklungstempo ist eine gut zusammengefügte Komposition: «Das Kindl-Areal soll einen Mix aus Mietern versammeln, die sich untereinander vernetzen und gegenseitig aushelfen wollen», erklärt Architektin Grau.

Kreislaufexperiment: zurück auf Feld eins

Ein Feld zurückgerutscht ist dagegen das Vorhaben, die ehemalige Bierfasshalle ökologisch und zirkulär umzubauen und umzunutzen. Das Gebäude ist fast komplett ausgeräumt, alle Fenster sind fein säuberlich demontiert und auch die vormaligen Dachträger schadlos auf die Seite gelegt. Den ursprünglichen Plänen zufolge hätte der Umbau den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft folgen sollen. Von der Fassade bis zur Innenausstattung war bereits vielfältiges Secondhand-Baumaterial auch von ausserhalb organisiert.

Die Umsetzung wurde danach an einen genossenschaftlichen Bauträger delegiert. Dieser präsentierte anfänglich eine spektakuläre Zirkulärhalle als künftige Coworking-Stätte. Kurz vor Baubeginn kam es allerdings zur Planänderung, um die Kosten zu senken. Nun wird eine abgespeckte Recycling-Variante realisiert. Immer noch sollen möglichst viele rückgebaute Bauteile und Oberflächenmaterialien an Ort und Stelle wiederverwendet werden.

Baurecht für 99 Jahre

Die Kosten sind auch für die Eigentümerin des Kindl-Areals ein wichtiges Thema. Die Stiftung will den Lohn für ihre Entwicklungsarbeit aber nicht in Form von Verkaufserlösen empfangen, sondern vergibt die Grundstücke dazu im Erbbaurecht. «Diese Pacht läuft auf 99 Jahre. In einem Zusatzvertrag werden die Nutzung und die Bauverpflichtungen festgelegt», ergänzt Angelika Drescher.

Ökologische Baustandards und Baustoffe sind jeweils selbstverständlich. Der rollenden Planung und des mosaikartigen Treibens wegen hat man jedoch bei der Energieversorgung ein koordiniertes Vorgehen verpasst. Doch die bereits in Angriff genommenen Vorhaben zeigen: Die Pächter springen selbst in die Bresche und realisieren eigene, klimafreundliche Varianten unter Nutzung von Solarenergie und Geothermie.

Das Kindl-Areal im Rollberg-Kiez regt nicht nur zu nachhaltigen Ideen an, sondern füllt sich allmählich mit Bauten und neuem Leben. Was bleiben soll, sind die heutigen Freiräume, die weiterhin für die Quartierbevölkerung offen stehen werden. Architektin Nanni Grau hofft zudem, dass es so auch genug Platz für thematische Experimente gibt. Ihr wäre am liebsten, die Umnutzung des Kindl-Areals funktionierte wie die Stadt Berlin selbst: «Sie ist permanent am Sich-Verändern und ewig am Werden!»