Nach Venedig

Die Architekturbiennale in Venedig verhandelt alle zwei Jahre aktuelle Fragestellungen der Architektur und bewegt besonders die Fach-Bubble. Doch der Blick zurück in ihre Entwicklungsgeschichte eröffnet ein Verständnis für die Bedeutung darüber hinaus.

Zum 19. Mal findet dieses Jahr die Architekturbiennale statt. Architekturschaffende pilgern nach Venedig – einen Ort, an dem sich architektonische Produktion, politische Repräsentation und kulturelle Identität in historischer Tiefe und räumlicher Dichte überlagern. Die Biennale ist weit mehr als ein Ausstellungsort: Sie ist Teil eines institutionellen Gefüges, das sich im Spannungsfeld von Kunst, Architektur und Nation immer wieder neu verortet und definieren muss.

Die Gründung im geopolitischen Kontext

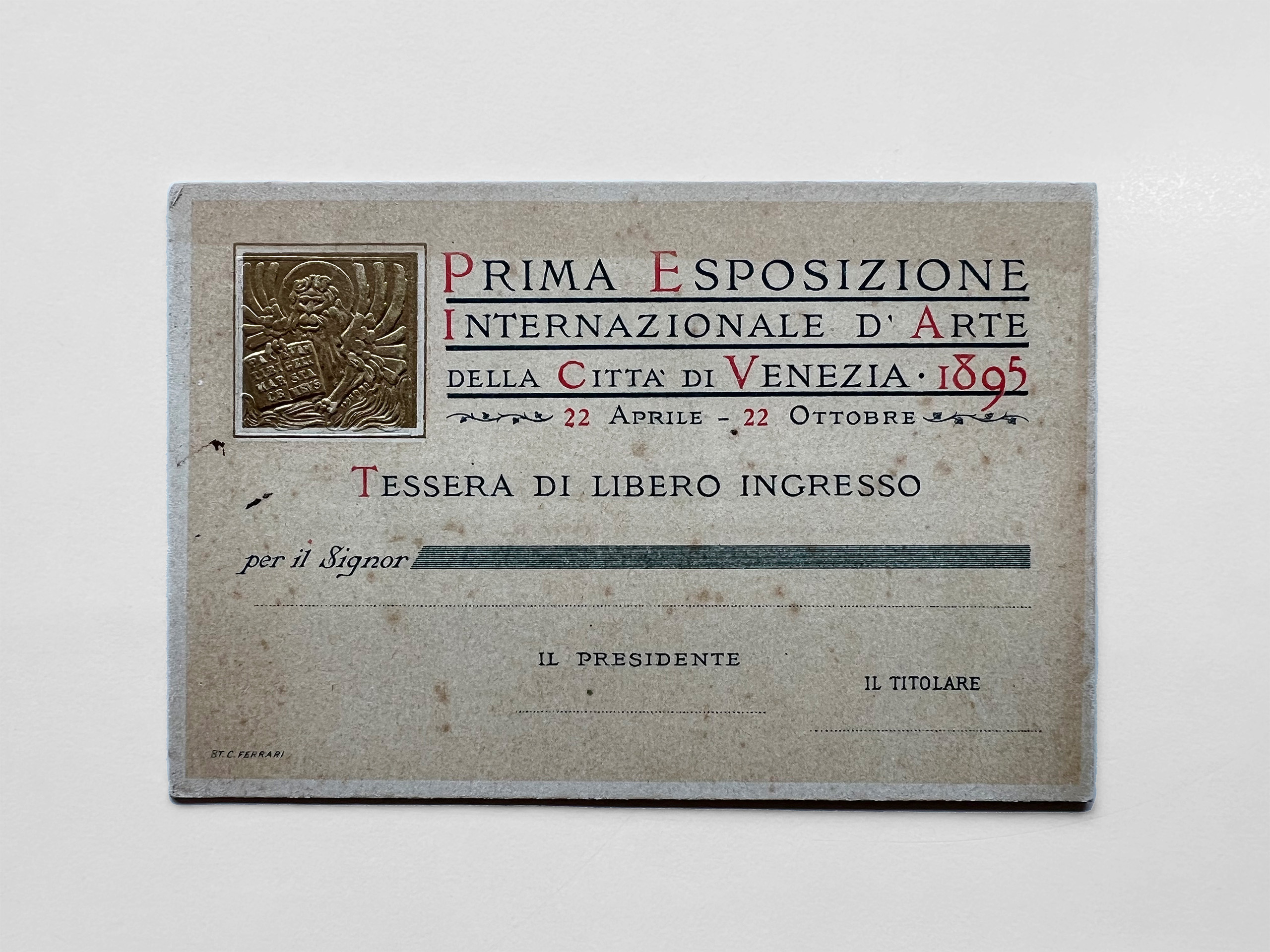

Die Ursprünge der Biennale di Venezia sind eingebettet in die gesellschaftlichen Transformationsprozesse des 18. und 19. Jahrhunderts. Aufklärung, Industrialisierung und die Herausbildung europäischer Nationalstaaten legten den Grundstein für ein neues Verständnis kollektiver Identität. In dieser Zeit entstanden drei internationale Veranstaltungsformate, die bis heute bestehen: die Weltausstellungen (ab 1851 mit der 1. Weltausstellung in London), die Olympischen Spiele (ab 1896 in Athen wiederaufgenommen) und die Biennale in Venedig, die 1895 als erste internationale Kunstausstellung ins Leben gerufen wurde.1

Venedig hatte damals bereits seine wirtschaftliche Bedeutung als Handelsmacht verloren. Der sich etablierende «Mythos Venedig» als Stadt der Melancholie, der morbiden Schönheit und Vergangenheit zog Kunstschaffende, Literatinnen und Literaten aus ganz Europa an. Die Stadtregierung reagierte darauf, indem sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erst nationale, dann mit der Biennale internationale kunstbezogene Verkaufsausstellungen initiierte, mit dem Ziel, kulturellen Glanz mit ökonomischem Nutzen zu verbinden. Die Biennale von 1895 war somit nicht nur ein kulturpolitisches Signal, sondern ein bewusstes wirtschaftliches Instrument. Zehn Prozent des Verkaufserlöses flossen in die Kasse der Stadt.2

Die Giardini als Ausstellungsgelände und Repräsenationsraum der Nationen

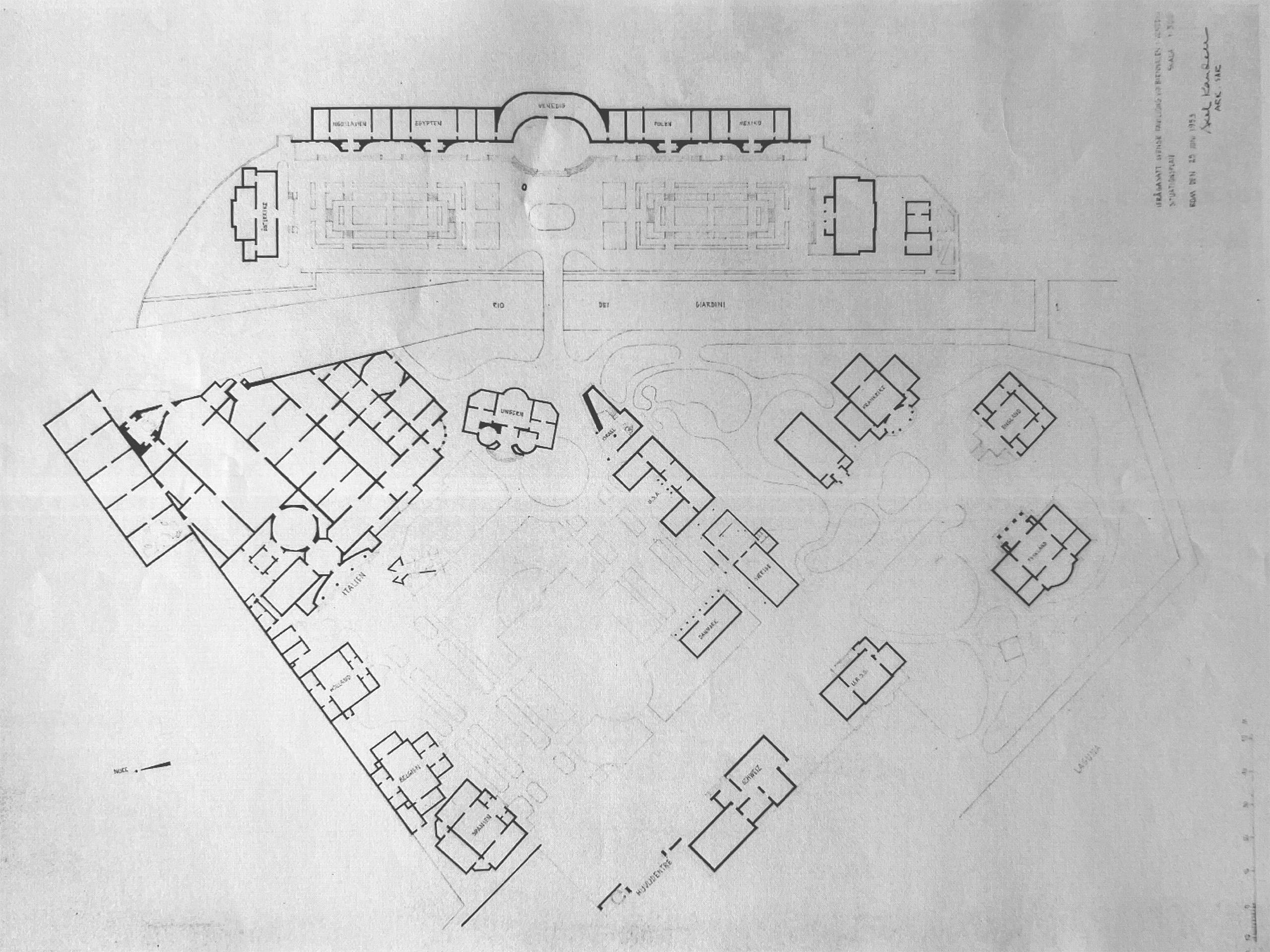

Veranstaltungsort waren von Beginn an die Giardini di Castello, ein 1807 von Napoleon Bonaparte angelegtes Parkareal. Ausstellungsort für die erste internationale Biennale war der Padiglione Pro Arte, später dann als Palazzo Centrale oder Padiglione Italia bekannt.

Durch den Wunsch der Nationen nach stärkerer Abgrenzung und Repräsentation entschied sich die Stadt Venedig bereits einige Jahre später zum Bau eigenständiger Pavillons. 1907 errichtete Belgien den ersten Länderpavillon, gefolgt von Grossbritannien, Ungarn und Bayern, das 1909 den späteren Deutschen Pavillon baute. Die venezianische Gemeinde finanzierte die Pavillons zunächst vor und übertrug sie anschließend an die jeweiligen Länder.

Bis 1934 kamen weitere nationale Pavillons hinzu – Frankreich (1912), Russland (1914), die USA (1930) und Dänemark (1932). In den 1930er-Jahren wurde das Ausstellungsgelände auf die benachbarte Insel jenseits des Kanals erweitert. Nach dem 2. Weltkrieg folgten weitere Gebäude, so dass heute in den Giardini 29 Länderpavillons stehen – architektonisch disparat, teils dicht gedrängt, ohne ein übergreifendes städtebauliches Konzept –, ein Konglomerat architektonischer Selbstinszenierung, in dem historische und nationalpolitische Narrative in gebaute Form übersetzt wurden.

➔ Weitere Beiträge zur Biennale auf deutsch,französisch und italienisch finden Sie in unseren E-Dossiers Architekturbiennale, Biennale d'architecture de Venise 2025 und Biennale di Venezia

Anlässlich der ersten Architekturbiennale 1980 ergänzt das Arsenale als zweiter zentraler Austragungsort die Giardini. Hinzu kommen zahlreiche dezentrale Ausstellungen in der gesamten Stadt – eine Polyphonie geografischer Satelliten, denn nicht jede Nation besitzt das Privileg eines eigenen Pavillons.

Der Deutsche Pavillon: Architektur als Zeugnis politischer Geschichte

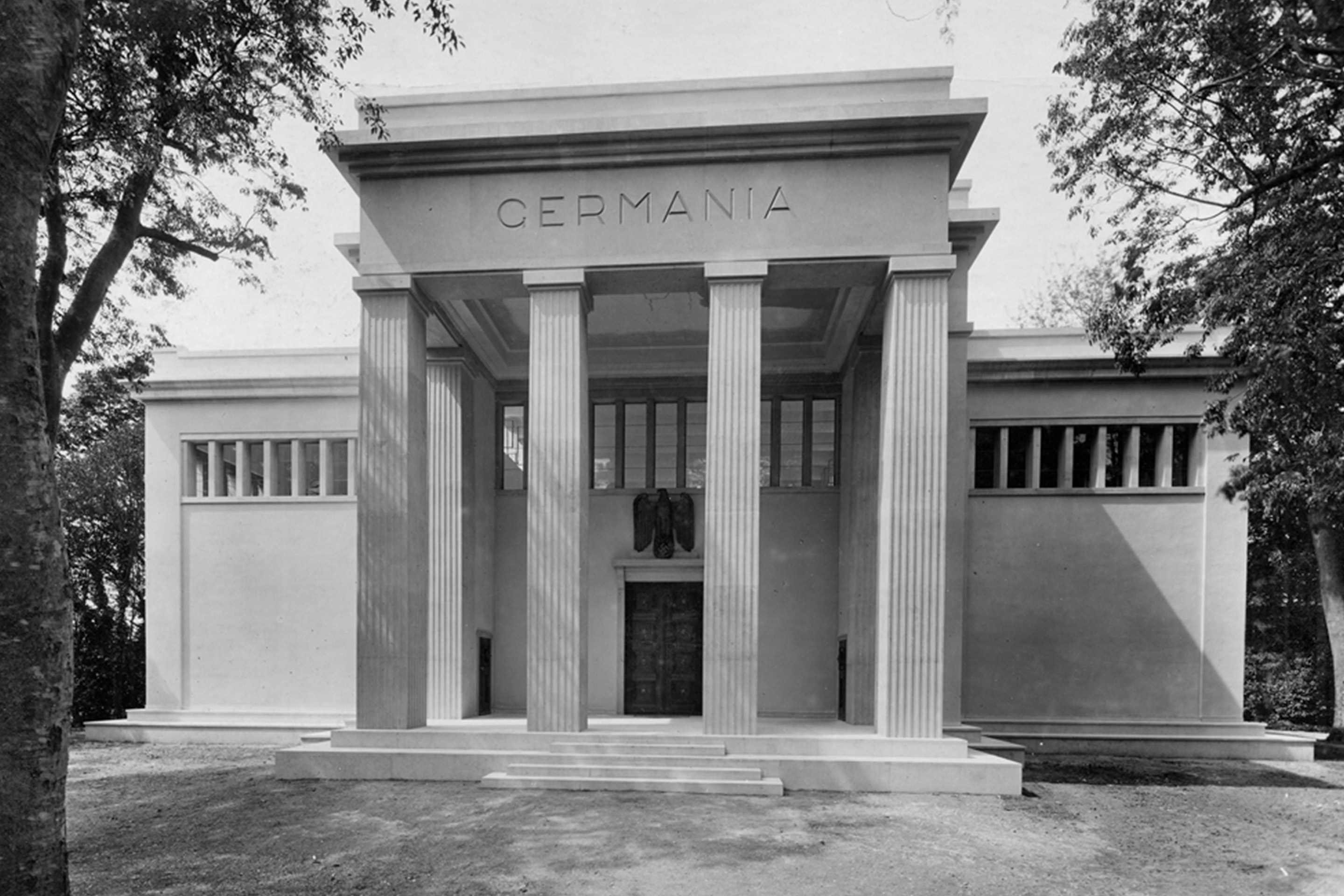

Der Deutsche Pavillon gilt als paradigmatisches Beispiel für die politische Lesbarkeit architektonischer Repräsentation innerhalb des Konstrukts Biennale. Komplett von der Gemeinde Venedig vorfinanziert, wurde er 1909 als Padiglione Bavarese durch den venezianischen Stadtbauingenieur Daniele Donghi3 errichtet und zunächst an die Münchner Secession verpachtet. Genau wie in den Jahren zuvor im Pavillon Pro Arte standen die Kunstwerke auch im eigenen Pavillon zum Verkauf. Ab 1912 firmierte er als Padiglione della Germania4 und stand fortan Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Deutschland offen.

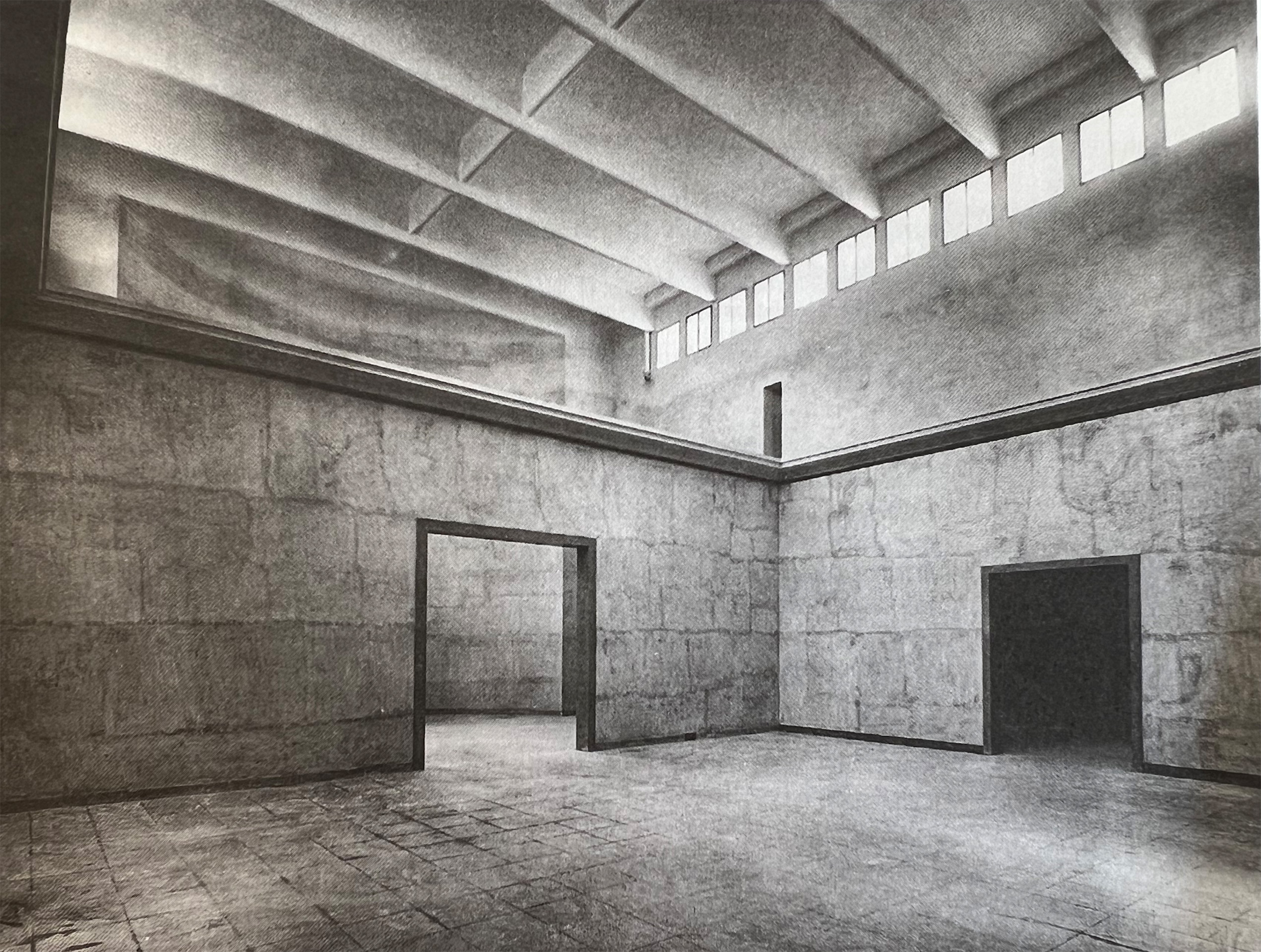

In der NS-Zeit wurde der Pavillon gezielt für propagandistische Zwecke instrumentalisiert. Als Adolf Hitler 1936 den Deutschen Pavillon besuchte, fand er ein marodes Gebäude vor und veranlasste 1938 dessen Umbau und Erweiterung. Dies führte zu seiner bis heute bestehenden neoklassizistischen Erscheinung – ein monumentaler Neubau im Stil faschistischer Repräsentationsarchitektur. In Verbindung mit den darin gezeigten Ausstellungen diente der Pavillon dem nationalsozialistischen Regime über Jahre hinweg als Bühne ideologisch aufgeladener Selbstdarstellung – auf internationalem Terrain.

Diese historisch belastete Architektur wirft bis heute grundlegende Fragen auf: Ist der Erhalt gerechtfertigt? Wie lässt sich ein solcher Raum kritisch bespielen? Künstlerische Beiträge wie die Entkernung durch Hans Haacke5 (1993), die Implantation von Alex Lehnerer und Savvas Ciriacidis6 (2014), die architektonische Freilegung der Struktur durch Maria Eichhorn7(2022) oder die temporäre Umnutzung durch ARCH+, Summacumfemmer und Juliane Greb8 (2023) sind exemplarisch für einen produktiven Umgang mit dieser Vergangenheit. Sie zeigen, wie Geschichte performativ re-artikuliert werden kann – durch Destruktion, Implementation, Inversion oder Aneignung.

Kritik am nationalen Prinzip – Diskursraum Biennale

Dass ein wesentlicher Teil der Biennale-Ausstellung noch immer in strikt national getrennten Pavillons stattfindet, erscheint aus heutiger Perspektive anachronistisch. In einer zunehmend globalisierten, postnationalen Welt steht dieses Format unter Kritik. Doch gerade dieser Widerspruch zwischen internationaler Gegenwartskunst, aktuellen architektonischen Fragestellungen und nationaler Repräsentationsarchitektur bietet Reibungsflächen und eröffnet einen fruchtbaren Diskursraum. Kunst und Architektur reagieren auf diese Spannung, thematisieren sie, dekonstruieren sie und nutzen sie zugleich als Bühne für kritische (nationale und internationale) Positionen.

Zwischen Repräsentation, Kritik und Transformation

Die Biennale in Venedig – ob Kunst oder Architektur – ist auch heute noch ein einzigartiger Ort transdisziplinärer, internationaler Auseinandersetzung. Ihr institutionelles Format, ihre Verankerung in der Stadt Venedig und ihre historische Tiefendimension machen sie zu einem lebendigen Archiv kultureller Selbstvergewisserung und Neuverhandlung. Inmitten touristischer Kulisse bleibt sie ein temporärer Resonanzraum für eine weltweite Gemeinschaft von Gestaltern und Denkerinnen. Venedig ist dabei nicht nur Schauplatz, sondern Mitakteurin in einem komplexen Spiel von Geschichte, Macht und Gestaltung.

Anmerkungen

1 Vgl. Sabine B. Vogel, Biennalen – Kunst im Weltformat. Wien: Springer 2010, S. 17-18.

2 Vgl. Robert Fleck, Die Biennale von Venedig. Eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, Hamburg: Philo Fine Arts 2012, S. 36–39.

3 Daniele Donghi (1861–1938) studierte Ingenieurwesen in Turin und war von 1904 bis 1913 oberster Ingenieur der Stadt Venedig.

4 Vgl. Kinga Bodi und Jan May, «Die Pavillons Bayerns und Ungarns. Oder wie die Pavillons in die Giardini kamen», in: Der Deutsche Pavillon: Ein Jahrhundert nationaler Repräsentation auf der Internationalen Kunstaustellung «La Biennale di Venezia»1912–2012, hg. von Jan May und Sabine Meine, Regensburg: 2015, S. 40

5 Hans Haacke gewann innerhalb der 45. Kunstbiennale 1993 gemeinsam mit Nam June Paik den Goldenen Löwen und setzte sich mit der Geschichte des Deutschen Pavillons auseinander.

6 Im Rahmen der 14. Architekturbiennale 2014 beschäftigten sich Alex Lehnerer und Savvas Ciriacidis in ihrem Beitrag «Bungalow Germania» mit der Frage der nationalen Repräsentation von Architektur. Sie erstellten einen 1:1-Teilnachbau des Bonner Kanzlerbungalows von 1964 innerhalb der historischen Pavillonstruktur von 1938.

7 Maria Eichhorn realisiert zur 59. Kunstbiennale 2022 im Deutschen Pavillon das Projekt «Relocating a Structure». Sie kontextualisiert die Geschichte des Pavillons auf mehreren Ebenen.

8 Der Beitrag «Open for Maintenance» von ARCH+, Summacumfemmer und Büro Juliane Greb (2023) verwandelte den Deutschen Pavillon in eine aktive Baustelle, in der Reparatur, Pflege und gemeinschaftliche Instandhaltung thematisiert und praktisch umgesetzt wurden – ein politisches Plädoyer für nachhaltiges Bauen und soziale Teilhabe.