Stadtgewebe

Stoff und Raum – Städtebau

Die Arbeit an der Struktur der Stadt gleicht dem Bearbeiten eines Stoffs. Wenn wir Raum verstehen wollen, reicht eine zweidimensionale Betrachtung nicht aus. Theodor Fischers Staffelbauplan von München, verstanden als Schnittmuster für ein zu entwickelndes Stadtgewebe, zeigt exemplarisch eine Lösung. Dies prägt den Stadtkörper bis heute.

Wenn man über die gebaute Stadt sprechen möchte und sie nicht nur mit funktionalen Parametern erfassen will, stösst man unweigerlich an Grenzen. Das, was eben Stadt ausmacht, lässt sich nicht funktional beschreiben. Es ist die Gleichzeitigkeit vieler relevanter Aspekte, die uns ästhetisch betreffen – Aspekte wie Stimmungen, Atmosphären, Zustände, Fügungen, Brüche, die der gebauten Entwicklung hinterlegte Geschichte und die Geschichten, die sich in der Stadt ereignen und sie in der Vergangenheit geprägt haben.

Wie lässt sich also das wohl komplexeste Thema der Architektur, die ortsbildende Häufung von Architekturen und Behausungen, betrachten und beschreiben? Welche Werkzeuge und Sehweisen können wir anwenden, um sinnvoll über Stadt zu kommunizieren, wenn wir nicht nur Erkenntnisse sammeln, sondern auch ästhetische Entscheidungen und Urteile fällen wollen? Ein probates Mittel scheinen – zumindest für formale Fragen der Stadtbaukunst – morphologische Studien und Beschreibungen sowie Argumentationen mittels Bildern, Allegorien und Metaphern zu sein, um nicht eindeutig messbare Zusammenhänge darzustellen und nachvollziehbar zu machen.

Dieses Denken und Entwerfen in Vorstellungen, Metaphern und Analogien, Modellen, Zeichen, Symbolen und Allegorien, das gerade auch von Rationalisten wie Oswald Mathias Ungers und Aldo Rossi theoretisch hinterlegt wurde, fand 1976 eine konzise Zusammenschau in der Ausstellung «MAN transFORMS» im New Yorker Cooper Hewitt Museum1, bei der Oswald Mathias Ungers seine morphologische Betrachtungsweise von Stadt anhand von Bildpaaren darlegte: Stadtgrundrisse aller möglichen Orte, Epochen usw., denen er morphologisch passende Metaphern und Allegorien gegenüberstellte.

1982 veröffentlichte er die Zusammenschau, erweitert als Buch, unter dem Titel «City Metaphors», bei denen sich unter den insgesamt 57 Bildpaaren Begriffe finden wie: Ausstrahlung, Fühlungnahme, Verteidigung, Entfaltung, Verdopplung, Schutz, Brennpunkt, Regelmässigkeit, Organismus, Wiederholung, Abschirmung, Umhüllung, Netzwerk, Einförmigkeit, Begegnung, Umschliessung, Zirkulation, Verwirrung, Verkleinerung, Verästelung, Kristallisierung, Labyrinth, Schichtung, Wachstum, Verdichtung und Gewebe.

Ungers schrieb, die Städtebilder seiner persönlichen morphologischen Betrachtungsweise, die in dieser Anthologie gezeigt werden, seien nicht nach Funktionen und messbaren Kriterien analysiert – Methoden, wie sie normalerweise angewandt werden –, sondern auf einem konzeptionellen Niveau interpretiert, was Ideen, Vorstellungen, Metaphern und Analogien zeigen solle. Im morphologischen Sinn begriffen seien die Interpretationen weit offen für subjektive Spekulationen und Transformationen. Anders ausgedrückt zeige es das allgemeine Prinzip, das gleich ist in ungleichen Situationen oder ungleichen Bedingungen.2

City Metaphors – Gewebe als Pars pro Toto

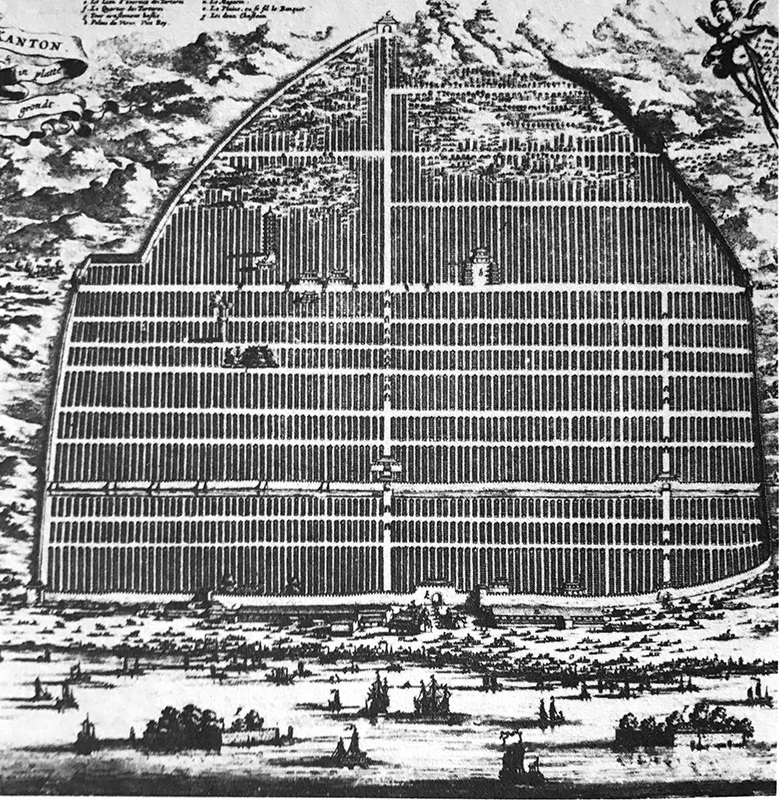

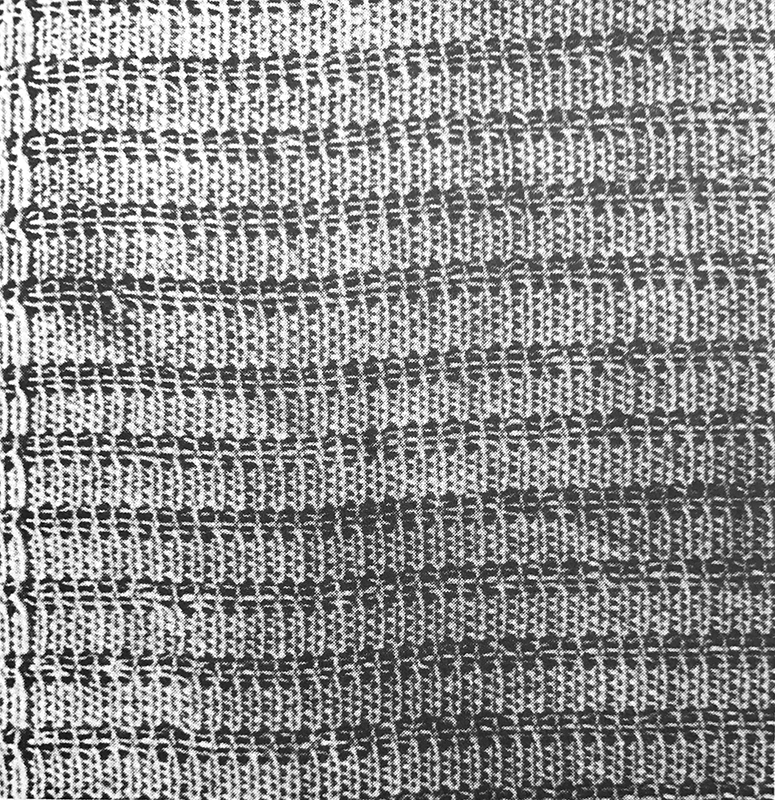

Es würde sich lohnen, über jedes dieser einzelnen Paare nachzudenken und die jeweilige Sichtweise von Stadt zu untersuchen. Nehmen wir jedoch als Pars pro Toto das Paar «texture/Gewebe», das auf der einen Seite einen Plan der chinesischen Stadt Canton (heute Guangzhou) von 1665 zeigt und als gegenübergestellte Metapher ein Strickgewebe mit horizontaler Gliederung (Abb. hier und hier). Die breiteren Abstände im Gewebe verweisen morphologisch auf das Strassennetz im alten Plan von Canton – eine Stadt als Grafik, als Stadtplan, als «verarbeitetes Material», geordnet, in Form und Funktion einem Form- bzw. Materialwillen untergeordnet. Es ist ein Gewebe, das sich über die flache Landschaft legt – Stadtgewebe.

Über den konkreten Plan einer alten Stadt und eine einfache metaphorische Gegenüberstellung können wir also Stadt im doppelten Sinn als stofflich betrachten; und wenn man sich an andere Stadtpläne und Karten erinnert, so lässt sich die metaphorische Idee des Stadtgewebes weiterdenken: Wie ist die Struktur, die Textur, die Materialität? Sind die Fäden des Gewebes natürlich oder synthetisch? Wie ist dieses Gewebe entstanden? Ist es aus einem einzigen Garn gestrickt? Ist es gehäkelt oder gewebt? Ein Netz? Gibt es eine Unterscheidung zwischen Faden und Schuss – analog den Haupt- und Nebenstrassen, Achsen und Querbezügen? Geordnete Einheiten, Muster bildend im Gewebe? Oder besteht das Ganze aus zusammengesetzten Stücken, ähnlich einem Patchwork, in Farbe, Textur, Muster unvermittelt vernäht?

Das Gewebe gibt nicht nur Hinweise auf Herstellungsart und Material. Man bemerkt die mögliche Elastizität, Anschmiegsamkeit, unterschiedliche Maschenweiten, die auf Dehnungen zurückgehen, Transparenz, Durchlässigkeit, Verstrickungen. Das Interesse fällt auf die Übergänge, Nähte, Ränder, Muster und Wiederholungen, letztendlich auf die Gesamtkomposition als Raster oder eingewobenes Muster. Wie bei der Betrachtung von Kleidung, bei der das Gewebe, der Stoff die Fläche bildet, interessiert aber eigentlich etwas anderes: der Schnitt, das Zusammenkommen von Körper und Stoff und die entscheidenden Punkte: die Ränder, der Saum, die Nähte und die Übergänge vom einen Stück ins andere.

Mehrwert der Stadt-Gewebe-Metapher

Über diese vielleicht schöngeistige, aber passive Betrachtung des Gewebes hinaus bietet die Stadt-Gewebe-Metapher aber auch einen Mehrwert, um Vorstellungen von der Stadt zu entwickeln. Es sind die Aspekte, die uns bei der Stadtbaukunst und dem städtebaulichen Entwurf im Kern beschäftigen, auch wenn – um in der metaphorischen Sprache zu bleiben – das Stricken und Weben der grossen Stoffe eigentlich die Ausnahme bleibt. Auf die Aufgaben der heutigen Stadtplanung übertragen ist es eher die Frage nach Gewebereparatur, dem Flicken von Löchern, dem Verlängern an den Rändern, dem Weiterstricken an Vorhandenem und der Notwendigkeit, das bestehende Gewebe den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Man wird sich dabei fragen, wann sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt. Wie viel kann man vom Alten noch behalten? Ersetzt man wie ein Kunststopfer die Lücke aus dem Kontext heraus, oder nimmt man sie zum Anlass, etwas Neues als offensichtliche Überarbeitung einzuweben? Bleibt der Eingriff unauffällig normal oder wird er heroisch ideal? Das sind Fragen eines kontextuellen Stadtentwurfs, bei dem weniger die Idealstadt als Neugründung relevant ist, die alle Probleme auf einmal lösen will, sondern der an Vorhandenes bewahrend oder weiterentwickelnd anknüpft. Sollte der Saum besser nicht zu eng genäht sein, um noch später ein Stück vom gleichen Stoff herauslassen zu können, ohne gleich etwas anderes annähen zu müssen? Diese Vorstellungen funktionieren immer im Kontext der «schönen» Stadtkerne und des zusammenhängenden Stadtgewebes. Aber wie verhält es sich zum Beispiel im Teppichgewebe der Agglomeration, wenn dort eine Lücke zu schliessen wäre? Nimmt man den Faden der räumlich nichtssagenden umgebenden Typologien auf und affirmiert so das Bestehende? Kann man in der Agglo überhaupt kunststopfen?

Verlassen wir die Agglo und die Gewebemetapher wieder in Richtung Architekturtheorie, so begegnen wir dem «tessuto urbano», einer besonderen Ausprägung des Kontextbegriffs bei Aldo Rossi3 und Saverio Muratori, die das Verständnis des Stadtgewebes als Grundlage für das Weiterbauen und die Stadtreparatur voraussetzen, die Bestehendes verstehen wollen, um es interpretativ weiterzubauen. Stadtreparatur ist mehr als Flicken.4

Können wir Stadträume anhand von 2-D-Darstellungen verstehen?

Es ist das Suchen von Typen im Stadtgewebe und die Feststellung von Permanenz, von dem, was sich im «tessuto urbano» ändert und was über die Zeiten der (Be-)Nutzung, des Tragens bleibt. Dazu wurden in jenen Jahren mit grosser Begeisterung Unmengen von Plänen (vorzugsweise mit Studierenden) gezeichnet und morphologisch an Schwarzplänen die Körnungen der Stadt diskutiert. Grundrisspläne ganzer historischer Städte (Venedig, Rom usw.) entstehen. Angeregt durch die Einflüsse Colin Rowes versuchen wir auch die städtischen Räume in Figur-Grund-Karten zweidimensional, schwarz-weiss zu begreifen. Es ist die Zeit der Wiederentdeckung der alten Stadtpläne, die mit der grossen Faszination an Plänen einhergeht, wie dem alten Stadtgrundriss Roms von Giambattista Nolli (1748), bei dem im Stadtgewebe sogar die öffentlichen und privaten Flächen erkennbar werden (Abb. hier).

Im Lauf der Jahre verschwindet diese Begeisterung für das «tessuto urbano» im Diskurs um Stadt, zurück bleiben aber die Werkzeuge von damals – keine städtebauliche Analyse und kein Wettbewerb, der ohne Schwarzpläne bzw. Figur-Grund-Kartierung durchgeführt werden kann. Eigentlich seltsam, da die zweidimensionale Abbildung in diesen Karten doch nur eingeschränkt Hinweise auf den tatsächlichen, also räumlichen Stadtkörper zulässt, da weder die Topografie noch die Feststellung, ob Wasser oder Land, geschweige denn Gebäudehöhen eindeutig nachvollziehbar wären. Eine sehr hübsche Plangrafik aus Gottvater-Perspektive, die eigentlich nichts aussagt, was für Stadtraum dreidimensional massgebend wäre, ausser der Textur. Diese Art der Darstellung würde allenfalls funktionieren, wenn alle Häuser ähnlich hoch wären und in einer Ebene lägen. Warum verwenden wir also explizit 2-D-Darstellungen, wenn wir Raum verstehen wollen?

Flächen versus Raum

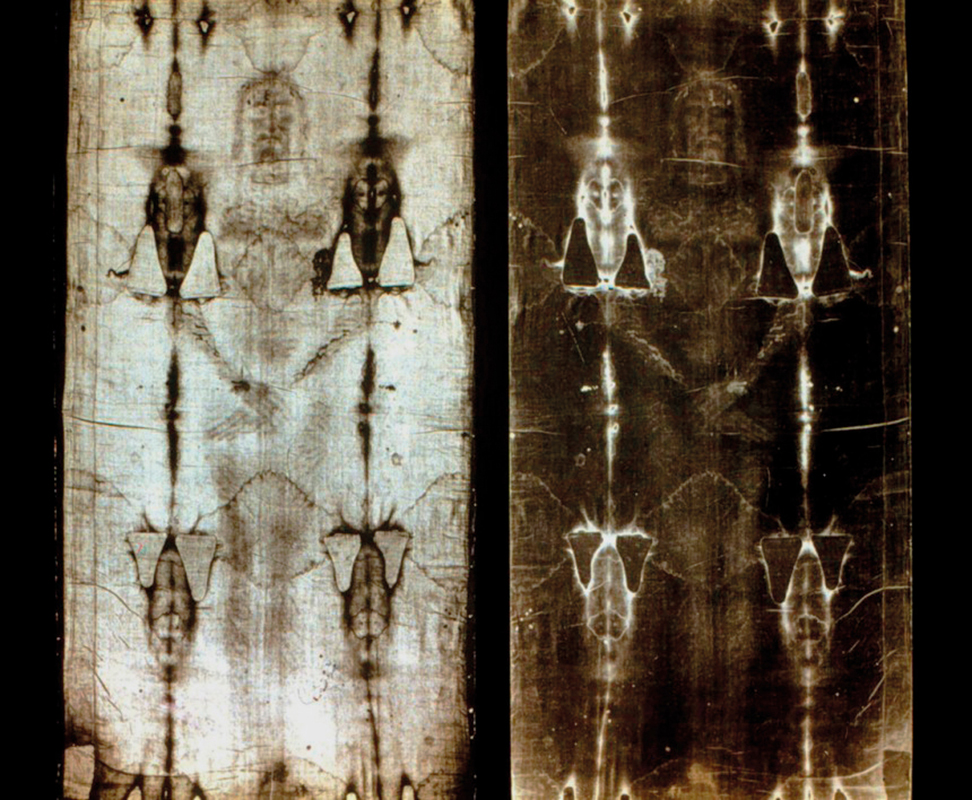

Liegt die Faszination vielleicht immer noch darin, dass wir Stadt, gerade im Hinblick auf die Gewebemetapher, die so nah liegt und viele Aspekte der Stadt anschaulich macht, als Webereien mit Mustern betrachten – und dass uns die Flächen mehr interessieren als das räumliche «Unideale» einer Stadt beim Beobachten auf Augenhöhe? Sind es die abstrakten Bilder und Metaphern, die mehr faszinieren als die räumliche Realität? Oder liegt die Begeisterung für diese Darstellungen letztendlich in den metaphorischen Kartierungen eines «Stoffs», eines Gewebes, das losgelöst vom eigentlichen Körper, wie ein ausgezogenes Kleidungsstück, als Abdruck eines Körpers im Gewebe vor uns liegt? Liegt sie im Moment, wenn wir uns – über das Bild im Stoff – den Körper in unserer Fantasie vorstellen und ihn vielleicht verehren möchten, wie z. B. beim Turiner Grabtuch oder den anthropometrischen Drucken von Yves Klein?

Welche weitere Form der zweidimensionalen Darstellung von Körpern oder eben des Stadtgewebes, das den Körper der Stadt aus dem Plan ablesen lässt, gäbe es denn noch, um abstrakt Stadt wahrnehmen oder sogar planerisch beschreiben zu können? Lässt sich der Schnitt der Stadt in den flächigen Plan als Muster und Bild eines Gewebes übertragen?

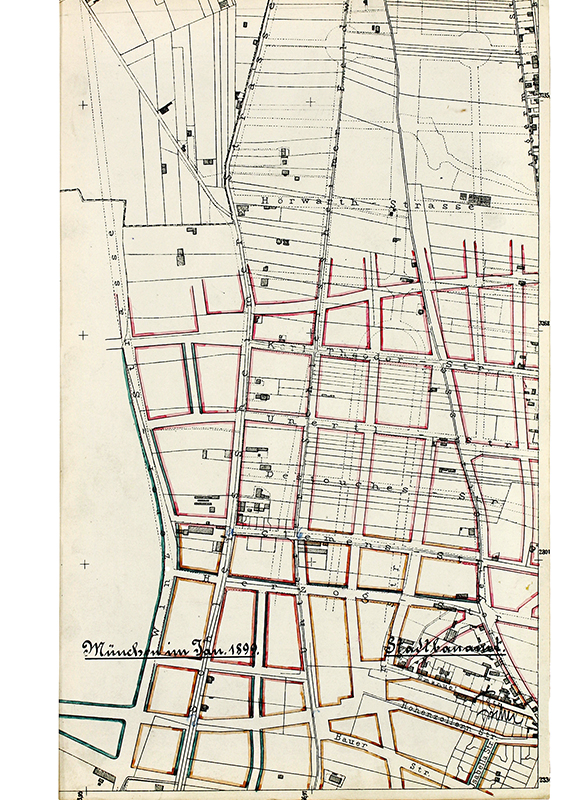

Eine schöne und praktikable Möglichkeit bietet hier die Form des «Staffelbauplans», wie ihn Theodor Fischer bereits am Ende des 19. Jahrhunderts mit den Planungen zur Stadtentwicklung in München entwickelte. Ein «synthetischer» Plan, bei dem die Strassen, also die wesentlichen Fäden des Stadtgewebes, dargestellt sind und durch farbige Flächen die gewünschte Dichte (Gebäudehöhe) und die zu wählende Typologie (geschlossene oder offene Bebauung) angegeben werden. Damit wird in diesem Plan die Darstellung eines Stadtkörpers möglich (Fischers Modell ging von einer dichten und hohen Stadtmitte aus, die an den Rändern verflachend in den Landschaftsraum übergehen sollte).

Gleichzeitig zeigt sich in diesem Plan auch seine synthetische Auffassung der Stadtentwicklung und ein tiefes Verständnis eines Stadtgewebes und dessen sinnfälliger Weiterentwicklung. An den bestehenden Rändern der damaligen Stadt wurde im Zuge der Stadterweiterung ab 1893 der Faden aufgenommen und auf den alten Parzellierungen und Strassenführungen weitergestrickt und somit die bestehende Stadt mit den neuen Quartieren verwoben (vgl. TEC21 15/2016). Die Synthese aus dem Zusammenweben von Vorhandenem und Neuem bestand aber auch darin, dass die beiden Haltungen zur Strassenführung, die geschwungene, «malerische Strassenführung» im Sinn eines Camillo Sitte gegenüber der geraden Strassenführung, nicht gegeneinander ausgespielt wurden.5

Staffelbauplan als «Schnittmuster»

In Fischers Plan des zu entwickelnden Stadtgewebes zeigt sich ein «Schnittmusterbogen, der beides miteinander zu versöhnen weiss», wie es seiner synthetischen Grundauffassung zur Stadtbaukunst entsprach, indem er Form und Gestalt der Stadt «aus dem breiten Grund der realen Voraussetzungen entwickelte»6 und es in seiner Einführung zu den sechs Vorträgen zur Stadtbaukunst deutlich formulierte: «(…) so werde ich mich leicht aller dogmatischen Enge enthalten können (…). Ich werde Sie also weder davon zu überzeugen suchen, dass die freie, malerische Form der Stadt das Richtige sei, noch Ihren Glauben an die allein seligmachende Wirkung der Regelmässigkeit zu stärken mich bemühen. Wohl aber will ich versuchen, Ihnen zu zeigen, dass beide Formen, um diese Extreme zunächst einmal festzuhalten, gut und schön sein können, wenn sie aus der Entwicklung notwendig entstanden sind, und dass beide schlecht und leer sein können (…)».7

Und so findet dann diese Haltung ihren Ausdruck in seinem Schnitt, in komplexer Webart, mit einem tragfähigen Muster, und formt so, mit seinem «Schnittmuster», den Stadtkörper Münchens bis heute.

Anmerkungen

1 «Man transforms» war die Eröffnungsausstellung im Cooper Hewitt National Museum of Design in New York, 1976. Sie wurde kuratiert von Hans Hollein und Lisa Taylor und enthielt Beiträge von Hans Hollein, Richard Buckminster Fuller, Arata Isozaki, Richard Meier, Ettore Sottsass und Oswald Mathias Ungers.

2 Oswald Mathias Ungers, «Morphologie City Metaphors», 1982, S. 14–15.

3 Vgl. Wolfgang Sonne, Urbanität und Dichte im Städtebau des 20. Jahrhunderts, 2014, S. 275: «(…) Aldo Rossi kommt der Verdienst zu, durch eine Kritik der funktionalistischen Stadtauffassung, in der sich das Gebaute der Stadt durch die sich stets wandelnden Funktionen verflüssigte – und in seinem Anspruch als künstlerisch Bleibendes gar verflüchtigte –, der Architektur der Stadt wieder eine eigenständige und konstitutive Rolle im Städtebau zugewiesen zu haben. In seinem epochemachenden Buch ‹L’architettura della città›, 1966, unterschied er die Bauten der Stadt in primäre Elemente, die auch in ihrer Materialität erhalten bleiben und die Wohnbebauung, die sich im Lauf der Jahrhunderte materiell verändere, aber geistig – in ihrem Typus – bewahrt bleibe und auch im Entwurf prägend bleiben solle: ‹Aufgrund all dieser Überlegungen können wir die Stadt als eine Architektur deuten, die aus verschiedenen Komponenten, insbesondere den Wohngebieten und den primären Elementen, besteht (…)›.»

4 Vgl. Zierau, Malfroy «Stadtquartiere vom Webstuhl – wie textile Metaphern ab 1950 die Komplexität der Stadt veranschaulichen», in: «Multiple City: Stadtkonzepte 1908 bis 2008», hrsg. von Sophie Wolfrum und Winfried Nerdinger, 2008.

5 Gemeint ist hier die krumme Strasse als «Weg des Esels», wie Le Corbusier sie bezeichnete, gegenüber der geraden, «langweiligen», wie es Karl Henrici formulierte. Vgl. dazu Karl Henrici, «Langweilige und kurzweilige Strassen», Erstveröffentlichung in «Deutsche Bauzeitung», Juni 1893, und in «Beiträge zur praktischen Ästhetik im Städtebau», München, 1904. Le Corbusier, «Der Weg der Esel», in Le Corbusier, Städtebau, S. 5, hrsg. von Hans Hildebrandt, 1929.

6 Theodor Fischer, 1–6 Vorträge über Stadtbaukunst, 1. Vortrag, S. 10, 2. erweiterte Auflage, hrsg. von Matthias Castorph, 2012.

7 Ebenda S. 10.