Miroslav Šik en Terre du milieu

Une histoire d'analogies

Miroslav Šik a reçu cette année le prix Meret Oppenheim – l’occasion de revenir sur l’Architecture analogue et altneu, sa portée dans l’architecture suisse, et se demander ce qu’il en reste aujourd’hui

Pour les artistes, le prix fédéral Meret Oppenheim incarne la production helvétique du moment. Pour les architectes, c’est une consécration qui vient en fin de carrière. Après Botta, Diener, Herzog & de Meuron, etc., la distinction couronne le parcours d’un architecte qui a profondément marqué la culture du bâti quotidienne, et peut-être plus que ces derniers, par ses réalisations et surtout son enseignement. L’histoire, bien connue à Zurich, où elle a été maintes fois narrée (surtout par ses protagonistes)1, l’est moins en francophonie. Ce prix est l’occasion de livrer ce récit aux architectes qui ne savent plus vraiment de quoi on parle quand on évoque l’Architecture analogue.

Un langage sans mots

Le terme analog est une allusion directe à la Città analoga, ce collage de références urbaines qu’Aldo Rossi et ses comparses exposent à la Biennale de Venise de 1976. Mais l’Architecture analogue est une méthode de projet, fondée sur des références non verbales. Elle est développée au sein de la chaire de Fabio Reinhart à l’ETH Zurich et en grande partie par l’accompagnement de ses assistants, Miroslav Šik, Luca Ortelli et, dans une moindre mesure, Santiago Calatrava. Reinhart y poursuivait alors l’enseignement d’Aldo Rossi, dont il avait été le premier assistant jusqu’en 1978. Pendant les années où il enseigne à Zurich (1974-1976, puis 1978), Rossi développe un intérêt pour la psychologie jungienne et son goût des archétypes. Dans un essai2, il désignait comme source de son approche une lettre que le futur psychiatre suisse avait adressée à Freud, alors au sommet de sa carrière, mais toujours convaincu que les rêves ne s’expliquent que par les mots. N’existerait-il pas, demandait le jeune Jung à son aîné, un langage archaïque, nourri d’images et de souvenirs, un langage non verbal?

Appliquant cette théorie à la lettre, la méthode développée par Reinhart et ses assistants se nourrit d’images que l’on croit connaître, sans savoir d’où exactement. Des souvenirs personnels, des déjà-vu, qui finissent par composer des références communes, cet «inconscient collectif» théorisé par Carl Gustav Jung. L’enseignement de Reinhart était «plus rossien que Rossi lui-même».3

L’image avant le plan

À partir de 1986, Miroslav Šik devient le premier assistant de la chaire et est rapidement identifié comme le meneur de ce qui apparaît comme une école de tendance cohérente et autonome. Les étudiants, bientôt tous vêtus de noirs, participent à l’esprit de rigueur et de discipline, de compétition collégiale qui y règne. Quelques mains habiles et prometteuses (Quintus Miller, Paola Maranta, Andrea Deplazes, Christian Kerez, Valerio Olgiati, etc.) font bientôt la réputation de l’atelier, dont la pédagogie est résolument conçue comme Meisterschule (à l’image des écoles d’art, par l’observation des gestes du «maître»).

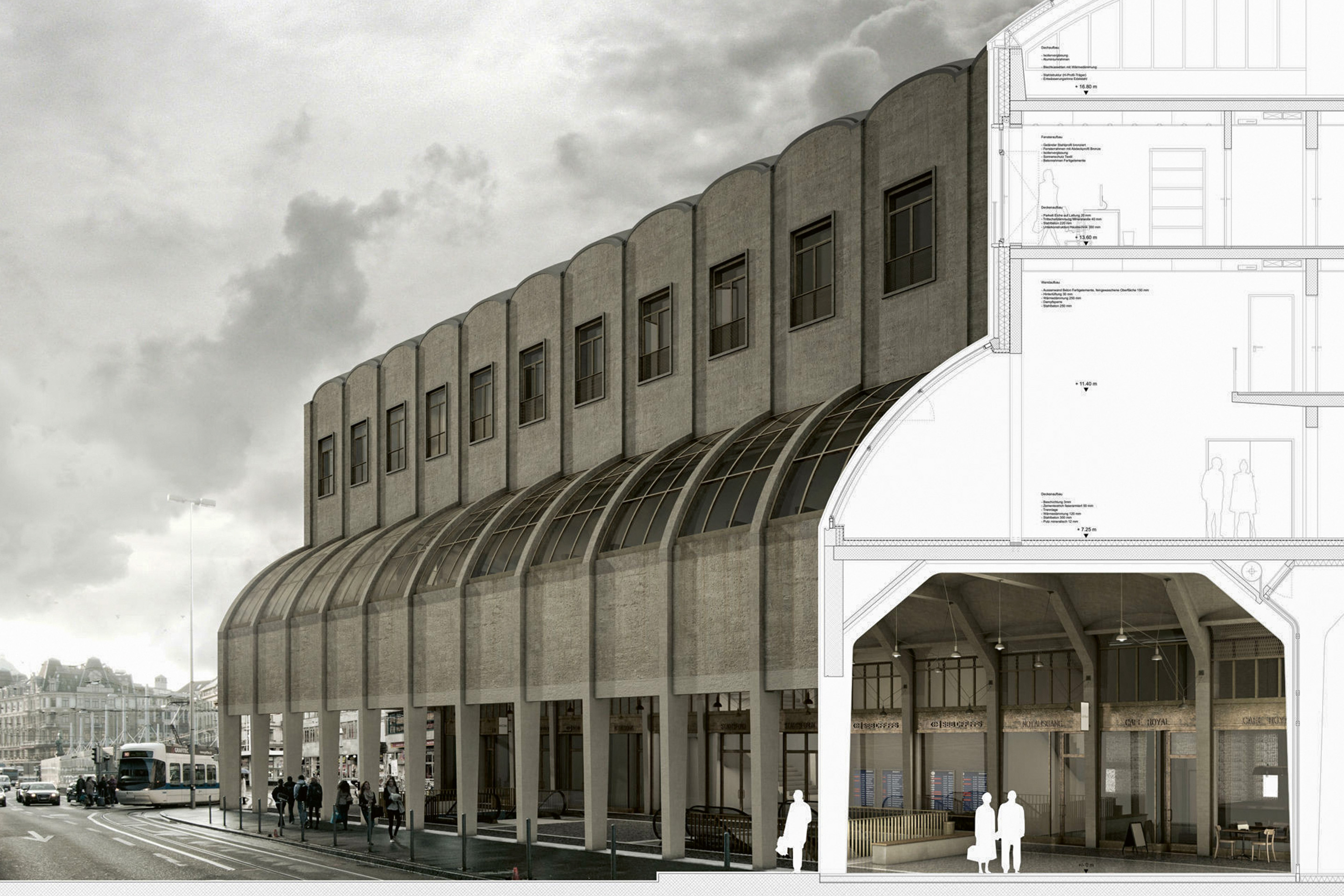

Entre 1987 et 1991, l’exposition itinérante Analoge Architektur en présente les résultats en Suisse et en Europe. Les dessins réalisés au pastel Jaxon et au crayon de couleur4 sont à situer quelque part entre la métaphysique de Chirico, le réalisme magique et l’esthétique steam-punk. Ils mêlent influences régionales, industrielles, vernaculaires, mobilisent des références construites provenant de la modernité naissante (Otto Wagner, Auguste Perret), du mouvement réformiste (Heinrich Tessenow, Michel de Klerk) ou du classicisme nordique (Erik Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz, Kay Fisker).

Dans le portrait que lui consacre Benedikt Loderer dans Hochparterre 5/1992, intitulé «Der Wertkonservativ Rebell» – Le rebelle conservateur, Šik inscrit résolument son approche dans la tradition réaliste, un langage accessible à tout un chacun. «Le réalisme répond aux questions que se pose la société. En somme, l’inverse de l’autonomie avant-gardiste.» Fallait-il que cette approche réconciliatrice (si neutre, si helvétique) émane du fils d’un immigré tchécoslovaque, un professeur d’économie adepte de la Troisième voie qui avait dû fuir Prague pour avoir suscité son Printemps?5

Le catalogue de l’exposition6 prend la forme d’un coffret précieux, noir rehaussé de lettres d’or. Son manifeste (signé par Šik), adressé Aux peintres des âmes (An die Seelenmaler), est une invitation à interpréter, à improviser, abstraire et chercher le flou atmosphérique. Tout cela avec une méthode rigoureuse et des détails au 1:10.

De la méthode

La méthode consiste en un patient travail d’aliénation (Verfremdung) d’une image de référence jusqu’à ce qu’elle ne soit plus identifiable. Le semestre, très structuré, se déroule en six étapes7: en premier lieu, un collage. Non pas de plans, mais littéralement de photos, à l’aide d’une photocopieuse Xerox. À la Stimmungsbild du site de projet (en général une périphérie petite-bourgeoise ou une zone industrielle) est superposée la photo d’un édifice, soit trouvé dans un livre, soit rencontré lors d’une promenade, le Baugedanke – l’idée visuelle qu’on souhaite voir là.

Le collage est ensuite transformé en perspective puis l’organisation intérieure recherchée à l’aide d’une maquette. Les plans ne sont réalisés qu’à la quatrième étape, quand il s’agit de faire coïncider extérieur et intérieur, quitte à adapter un peu ses ambitions. La cinquième étape est consacrée aux détails constructifs, abordés avec grand réalisme, au point de prendre en compte les dernières normes SIA. La dernière étape est un rendu extrêmement exigeant, présentant le projet avec des détails au 1:10 ou 1:20 et ces fameuses perspectives, dignes des prix de Rome de l’École des Beaux-Arts. Le maître, dit-on, pouvait en réaliser une en huit heures. Bien moins de temps que les images de synthèse que l’on fait faire aujourd’hui.

Analogies dans l’existant

Le programme Analoge Architektur s’achève au semestre d’été 1991. Mirsolav Šik réalise alors ses premiers projets, deux transformations qui resteront parmi les plus emblématiques de sa production. Le premier est un centre de paroisse construit dans les années 1920 dans un style régionaliste à Egg (ZH). Il est rénové, restauré et augmenté d’une salle paroissiale qui prend la forme d’une coque de bateau retournée, soit une «arche», image archétypique du salut chrétien. Le second est une école catholique et une salle paroissiale qui ont été transformées en centre de congrès et d’hôtellerie (La Longeraie, à Morges, VD), en extrapolant directement certains éléments de l’architecture de l’église, érigée en 1954 dans un style inspiré par le rationalisme perretien. La moitié de la production du bureau sera composée de transformations, extensions ou restaurations.

L’image à l’ère de la compétition

Après la réalisation de ses premiers projets, Miroslav Šik est invité à enseigner à Prague, puis à l’EPFL, avant d’être nommé professeur ordinaire à l’ETH Zurich, en 1999. Il y enseigne pendant 60 semestres consécutifs dans un atelier intitulé Altneue Architektur.

Au niveau théorique, l’approche, réaliste, s’oppose toujours aux postures radicales, autant au modernisme international, réputé progressiste, qu’aux nouveaux classiques – incarnés à Zurich par l’atelier de Hans Kollhoff, qui s’enfoncera peu à peu dans une posture réactionnaire. Quant à la méthode, elle n’a pas beaucoup changé: Photoshop remplace la Xerox et les maquettes cèdent le pas à Cinema4D. Pourtant, le postulat est resté le même: d’abord l’image, ensuite les plans. Les typologies, les communs, etc. ne sont pas discutés. Mais contrairement à ce que l’on reprochera par la suite aux architectes de compétition qui produisent des images alléchantes en fin de charrette, l’image est toujours le départ du projet. Image à comprendre au sens large (en anglais, image et non picture).

L’atelier Šik est un passage obligé pour les futurs architectes qui s’apprêtent à entrer en lice et cherchent à acquérir des outils, notamment la maîtrise des logiciels d’imagerie de synthèse.

La période correspond également à un changement de paradigme majeur de la culture du bâti helvétique, marqué par trois jalons importants: le programme «10000 logements» qui relance la construction à Zurich (1998); la création du label Minergie (1998); et l’entrée en vigueur du nouveau régime de marché public, à la suite de l’adhésion de la Suisse aux accords du Gatt/OMC (1996). Cela entraîne des phénomènes concomitants: une prolifération de concours ouverts, des interventions sur des contextes bâtis, et une injonction à la façade périphérique. Pour aborder ce triple enjeu, il faut savoir dessiner des façades et le communiquer. Réputé pour sa très haute exigence, l’atelier Šik est un passage obligé pour les futurs architectes qui s’apprêtent à entrer en lice et cherchent à acquérir des outils, notamment la maîtrise des logiciels d’imagerie de synthèse. Rétrospectivement, on peut dire qu’une grande partie de l’Agglo (le petit nom des périphéries alémaniques), cette urbanité pittoresque, douceâtre et bienheureuse de la classe moyenne, a été dessinée par une génération formée à la méthode altneu. Cette nouvelle Città analogica, réellement advenue, Miroslav Šik la représente dans le pavillon de la Suisse à la Biennale d’architecture de Venise 2012, dans/avec un collage de projets réalisés par une flopée d’«analogues»8.

Analogue aujourd’hui?

Trente ans après l’Achitecture analogue, certains motifs inlassablement répétés (angles courbes, fenêtres rondes, crépis colorés …) confirment que la méthode est devenue un style, qui vire au maniérisme. Il faut se promener dans le gigantesque projet immobilier d’Andermatt (UR) pour prendre la température de l’altneu, devenu tiédasse. Ce morceau d’urbanité conçu sur mesure pour les touristes chics du monde entier n’a plus grand-chose à voir avec le dirty realism des années 1980. Dans les années 2010, les images de synthèse deviennent suspectes et la revue Hochparterre Wettbewerbe se moque volontiers de cette architecture «nostalgisch», d’autant plus quand l’Accord de Paris (2015) déploie ses effets et change la mission fondamentale des architectes. L’image de la ville n’est plus le sujet qui nous préoccupe.

Appliquée aux contingences de notre époque, la pensée altneu pourrait-elle appuyer la continuité, non plus seulement dans l’image, dans l’atmosphère, mais dans la matière?

Que retenir de cette pédagogie? D’abord que son impact a été immense dans la Baukultur suisse depuis les années 1980. Pas seulement chez de grands noms comme Christian Kerez ou Valerio Olgiati, dont Adam Caruso a rappelé la dette9, mais surtout sur les architectes du quotidien, celles et ceux qui ont reconstruit la ville sur la ville pendant trente ans, malgré la prolifération des exigences environnementales et normatives. En 1992 déjà, Benedikt Loderer notait que le réalisme constructif de Šik était également une prise de conscience des problèmes écologiques, «non par raison, mais par amour de la simplicité». Les références mobilisées dans son enseignement, notamment celle de la Reformarchitektur suisse10, sont fondées sur des matériaux locaux, une technique low-tech et une construction rigoureuse, simple et durable (dans le temps). Tout l’inverse de ce qu’on propose aujourd’hui avec l’architecture durable (dans la communication). Dans les années 2010, quand Minergie et l’isolation périphérique triomphent, son assistant Lukas Imhof produira une réflexion poussée sur le confort de la Reformarchitektur, dont il tire une méthode de projet fondée sur l’expérience de l’usager11.

Surtout, l’architecture analogue a fortement contribué à révéler, dès les années 1980, les qualités de l’architecture mineure, banale, «ordinaire», celle que l’on cherche aujourd’hui à préserver de la démolition, à soigner, à réinvestir. Dans ce cadre, le refus d’opposer «l’ancien» au «nouveau» contredit les tendances actuelles, écartelées entre innovation destructrice et conservation désuète. Appliquée aux contingences de notre époque, la pensée altneu pourrait-elle appuyer la continuité, non plus seulement dans l’image, dans l’atmosphère, mais dans la matière?12 Jadis les collages de références de différentes époques s’effectuaient à la photocopieuse, aujourd’hui la transformation, la réparation et le réemploi impliquent des collages dans l’existant. À celles et ceux qui la recherchent, l’architecture analogue pourrait encore offrir une méthode pour ancrer culturellement ces pratiques nouvelles (en réalité, anciennes).

Notes

1. Eva Willenegger, Lukas Imhof, Lehrstul Miroslav Šik, Analoge Altneue Architektur / Analogue Oldnew Architecture, Lucerne, Quart, 2019

2. Aldo Rossi, An Analogical Architecture, Architecture and Urbanism, 56 (mai 1976). Dans son Autobiographie scientifique (1981), Rossi explique ses projets par le recours aux souvenirs personnels et aux archétypes. Pour une mise en contexte de cet essai et de l’emploi de l’analogie en général, voir Jean-Pierre Chupin, Analogie et théorie en architecture, Gollion, Infolio, 2010. Sur l’enseignement de Rossi à Zurich, voir également Ákos Moravánszky et Judith Hopfengärtner, Aldo Rossi und die Schweiz Architektonische Wechselwirkungen, Zurich, gta Verlag, 2011 et Irina Davidovici, Forms of Practice – German-Swiss Architecture 1980-2000, Zurich, gta Verlag, 2012, pp. 60 et sq

3. Selon Lukas Imhof, Analoge Altneue Architektur… op. cit. p.13

4. D’après Philippe Rahm (diplôme 1991), les étudiant·es dessinaient le fond avec des craies grasses puis le rehaussaient avec des crayons de couleur Polychromos de la marque Faber-Castell.

5. Ota Šik (1919–2004), professeur d’économie politique à la haute école politique de Prague (1957-1962), puis directeur de l’institut d’économie de l’Académie des sciences tchécoslovaque et membre du comité central du parti communiste de Tchécoslovaquie (1962-1969). Connu surtout pour son modèle de la Troisième voie, combinaison entre économie de marché et économie planifiée, il fut l’un des chefs de file du Printemps de Prague (1968). Dictionnaire historique de la Suisse.

6. Analoge Architektur, édition Boga, 1988, réédité en 1991 à Prague

7. La méthode est racontée en détail par Benedikt Loderer, «Der Weltkonservative Rebell», Hochparterre, 05/1992

8. «And Now the Ensemble!!!», pavillon de la Suisse à la 13e exposition d’architecture de la Biennale de Venise, 2012

9. En recensant les deux ouvrages de Christian Kerez et Valerio Olgiati (parus tous deux en 2009), Adam Caruso regrette que les deux architectes vantent leur méthode de projet, fondée sur un rapport à l’image, sans mentionner la dette qu’ils ont envers Reinhart et Šik. Tous pourtant avaient fait leurs classes dans la marmite bouillonnante dans laquelle l’analogie a été conçue. Adam Caruso, «Whatever Happened to Analogue Architecture», AA Files, Londres, 59/2009, pp.74-75

10. Parfois incorrectement traduit par Heimatsil ou architecture régionaliste, la Reformarchitektur est ce courant architectural protomoderne émanant d’Angleterre (Ruskin, Morris…) et d’Allemagne (Tessenow), prônant une architecture simple, rationnelle et adaptée aux usagers. Elle sera adaptée notamment en Suisse par Hans Bernoulli.

11. En 2018, Lukas Imhof rassemble ses recherches dans un ouvrage: Midcomfort – Wohkomfort und die Architektur der Mitte, Bâle, Birkhäuser, 2018

12. Marco Svimbersky, Daniel Nyffeler, «Construire l’inachevé: la petite échelle pour une transformation permanente», TRACÉS, rubrique Tout se transforme, juin 2025