Sette Architetture Automatiche

In attesa dell’inaugurazione ufficiale nel prossimo autunno, che offrirà una grande e inedita mostra sull’opera di Louis Kahn, il Teatro dell’architettura di Mendrisio collauda i suoi spazi presentando una serie di opere molto particolari, realizzate all’interno dell’Accademia di architettura.

In scena, nel nuovo edificio disegnato da Mario Botta, c’è infatti una serie di installazioni concepite e materialmente costruite dagli studenti di Riccardo Blumer (direttore e docente dell’ateneo ticinese), in cui a prima vista il legame con la nobile arte del costruire sembra labile.

Per comprendere queste Sette Architetture Automatiche, è necessario abbandonare per un attimo la canonica visione della prassi compositiva e costruttiva che segna la vita professionale dell’architetto, giungendo all’architettura da un’altra prospettiva. Blumer, infatti, parla orgogliosamente di interferenze: giocando sul significato più popolare del termine – interferenza come fastidiosa interruzione di una trasmissione radio, ad esempio – egli ne enfatizza in realtà il concetto scientifico offerto dalla fisica, secondo cui da una sovrapposizione di fenomeni si viene a produrre un rafforzamento reciproco degli effetti di ognuno di essi.

Anche le Sette Architettura Automatiche nascono da un’interferenza, in questo caso costituita da un interesse per il concetto di Automa, cioè di macchina capace di muoversi in modo autonomo (autómatos: ciò che si muove da sé), che oggi ritorna – in modo più sofisticato – nelle ricerche sulla robotica. Partendo da questa – ancora vaga – suggestione, gli studenti hanno dunque cercato di incrociare assieme diversi ambiti di indagine.

Da un lato, essi hanno preso un tema architettonico semplice, elementare, archetipico: la porta, il muro, il percorso, il confine tra uno spazio e l’altro, la struttura ecc. Dall’altro lato, invece, si è sviluppata una riflessione – un’interferenza – che indaga i fenomeni fisici e utilizza la pratica di laboratorio, l’elettronica, la programmazione, il bricolage ecc. L’incontro ha prodotto sette diverse installazioni che offrono al visitatore una meditazione sui temi primari dell’architettura attraverso il loro confronto con tecnologie più o meno sofisticate e il riferimento, consapevole e non, alle esperienze artistiche e architettoniche dell’ultimo secolo.

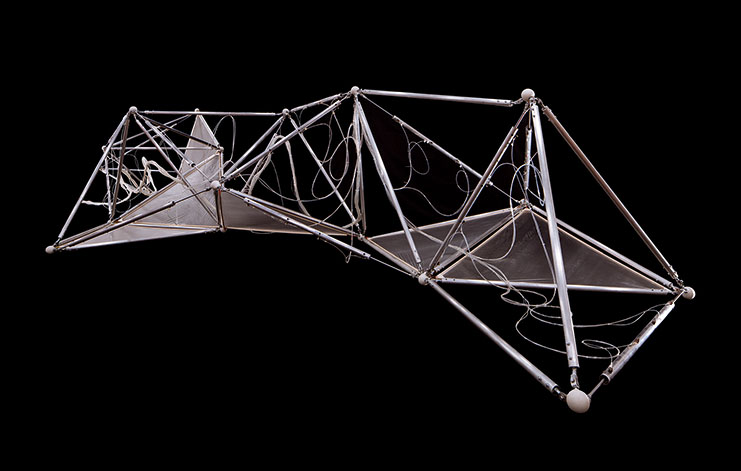

L’installazione Bridge, ad esempio, esplora le proprietà spaziali – ma anche estetiche – che uno spazio deve avere per essere riconosciuto come percorso attraversabile, capace di mettere in scena, nell’atto della sua formazione, una danza visiva e sonora protratta nel tempo. Essa annuncia e celebra l’atto del passaggio, ricordando con mezzi tecnologici il primordiale tracciamento dei sentieri nella natura indistinta e il passaggio concettuale da grotta a casa. Spider, ingombrante incastro reticolare in tubi d’alluminio capaci di muoversi grazie a pistoni pneumatici, propone invece un pensiero sul rapporto tra struttura e forma, considerando la prima conditio sine qua non della seconda, e quest’ultima indispensabile per la vita. L’installazione evoca così concetti ancestrali non solo dell’architettura ma della stessa formazione biologica.

Cube, Wall ed Eco lavorano, con materiali diversi ma similmente labili, sul rapporto visivo e percettivo tra corpo umano e spazio architettonico, grazie a sensori, circuiti e meccanismi che creano elementi di divisione. Cube utilizza il vapore acqueo, introdotto nell’installazione sotto forma di flusso laminare, per creare pareti e angoli effimeri che sfumano verso il cielo rivelando la loro inconsistenza. Wall sceglie la soluzione saponosa per creare una sequenza di ambienti alla scala domestica, quasi fosse la versione saponosa delle glass houses di Mies van der Rohe. Eco sceglie invece leggerissime palline da ping pong sollevate da un flusso d’aria come segnali architettonici per suddividere lo spazio, facendoci anche riflettere – a voler allargare lo sguardo – su come e perché sono divisi i luoghi pubblici nei quali viviamo, a cominciare dagli aeroporti.

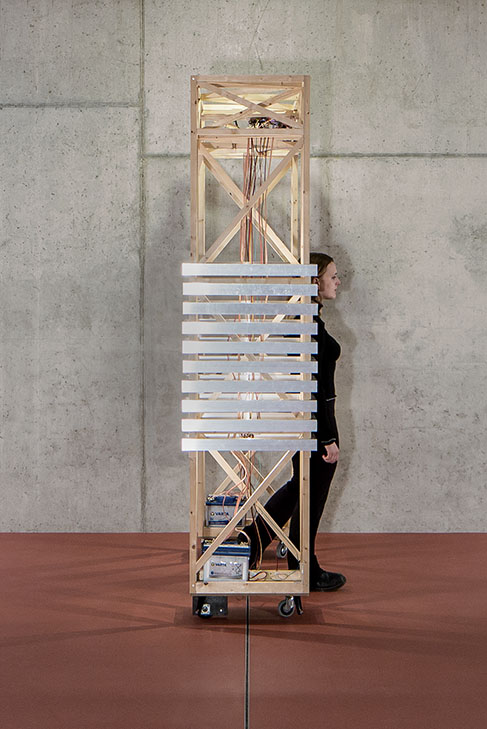

L’installazione Door si presenta come un portale, rievocando uno degli atti primari dell’architettura – il passaggio da un esterno a un interno – ma utilizzando la tecnologia per trasformare un’azione quasi istantanea in un evento continuato. Il portale, dotato di ruote e sensori, è infatti capace di seguire la persona che lo valica così come di suggerire ad essa un movimento voluto dalla macchina, producendo una sorta di danza che mette in atto l’opposizione o la sinergia dei due «attori». E infine c’è Space, un parallelepipedo «generatore di geometrie», semplice solo all’apparenza. Dentro alla sua astratta silhouette c’è un groviglio di cavi e circuiti elettronici progettati per governare la danza di una griglia di 121 elementi mobili in legno, simili a pixel tridimensionali, chiamati a formare diverse configurazioni spaziali.

Assistere al movimento simultaneo delle Sette Architetture Automatiche all’interno del Teatro dell’architettura rievoca i tanti lavori legati all’arte programmata e cinetica, l’Art en mouvement di Tinguely e Calder, le sculture industriali di Moholy-Nagy; ma anche le folli macchine dell’illustratore inglese William Heat Robinson o le gag di Chaplin e Buster Keaton alle prese con i meccanismi della modernità. C’è una (forte) componente ludica in queste installazioni, così come c’è pure un lato inquieto – perturbante, per riprendere il noto libro di Anthony Vidler – che si manifesta quando il corpo sembra sopraffatto dal rumore – uno degli aspetti più interessanti di questa installazione collettiva – prodotto da pistoni, motori, pulegge, compressori, estrattori e sensori a fotoni.

Certo, queste installazioni non vanno giudicate come opere d’arte: perderebbero in partenza una sfida che non gli è richiesta. E neanche come sofisticate opere di robotica o informatica: le facoltà di ingegneria darebbero dimostrazioni più aggiornate dello stato dell’arte di questi settori. Ma tra queste due dimensioni le Architetture Automatiche trovano un raggio d’azione fantastico: quello spazio che, parafrasando Claude Lévi-Strauss, divide pensiero magico e conoscenza scientifica. Si tratta di uno spazio particolarmente fertile, tutto da coltivare: un terreno in cui gli specialismi si diradano lasciando intravedere prospettive spiazzanti, indefinibili, inutili e proprio per questo indispensabili per riflettere sul nostro ruolo di architetti di un mondo che per la maggior parte non è lineare, ma fatto di interferenze.

Le performance dell'Atelier Blumer qui.