Diario dell'architetto, giugno 2016

Via dall'angolo retto: da Claude Parent a Zaha Hadid

Una riflessione scaturita dalla recente scomparsa di due protagonisti, l’uno sconosciuto ai più, l’altra invece conosciuta quasi fosse una star del cinema, Claude Parent, e l’iraniana Zaha Hadid. Completamente diversi tra loro, hanno progettato e realizzato opere che in nulla si assomigliano, eppure...

L’eredità dell’angolo retto

L’eredità del Movimento Moderno nel Dopoguerra è in prevalenza quella della geometria, dell’angolo retto. Determina i decenni della ricostruzione europea e tutta l’architettura fino agli anni Ottanta, poi progressivamente meno dogmatica rispetto a quella precedente. Si socchiudono allora spiragli dentro cui si infilano ricerche progettuali in cui altri temi si affacciano: da Stirling e Gowan con la Facoltà di Ingegneria a Leicester (1963) e la Facoltà di Storia a Cambridge (1963), una frammentazione degli edifici in volumi di forme diverse incastrati tra loro, entità autonome con funzioni e spazi diversi. «... elementi identificabili, cioè le colonne degli ascensori e scale e il grande tetto a forma di tenda che indica la sala di lettura della biblioteca», scrivono gli architetti. E poi Louis Kahn con i laboratori Richards dell’Università di Pennsylvania (1961), dove l’aggregazione di volumi assume un ruolo più rigoroso, più concettuale, in cui forma e dimensione di ciascuna torre verticale ha un ruolo preciso nel dare significato al progetto – torri con «spazi serventi» e altre con «spazi serviti» – nonché nel definire la gerarchia dell’intero complesso. In seguito Stirling da un lato e Kahn dall’altro seguiranno percorsi diversi, ma entrambi avranno un’influenza decisiva nell’evoluzione dell’architettura degli anni Ottanta e successivi.

Degli anni Sessanta non bisogna però dimenticare chi cavalca l’utopia e si sgancia dalle vicende del passato, come quei gruppi e movimenti che inventano mondi e architetture dell’immaginario utopico, e penso a Archigram e Yona Friedman, fino alle cupole e gli involucri – questi realizzati – di Buckminster Fuller.

Claude Parent e Zaha Hadid

L’utopia: ciò che mi spinge ad accennare tutto questo è la recente scomparsa di due protagonisti, l’uno sconosciuto ai più, l’altra invece conosciuta quasi fosse una star del cinema. Il primo è il francese Claude Parent, morto il 27 febbraio 2016 all’età di 93 anni, la seconda è l’iraniana Zaha Hadid, morta il 31 marzo 2016. Completamente diversi tra loro, hanno progettato e realizzato opere che in nulla si assomigliano. Eppure... eppure avevano in comune delle complicità – si può usare questo termine? – e delle affinità le cui radici affondavano nell’identico humus culturale e – perché no? – sensitivo. Primo, erano dei visionari, più prossimi all’utopia che alla realtà, pur se da buoni architetti la rincorrevano. Secondo, insofferenti (quindi) alle certezze acquisite, sempre tesi a destabilizzare, essere critici, mai cedevoli ai compromessi. Radicali insomma. Terzo, odiavano due componenti che da secoli caratterizzano l’architettura: l’orizzontale e la verticale. Che è dir tutto.

L’architettura dell’obliquo

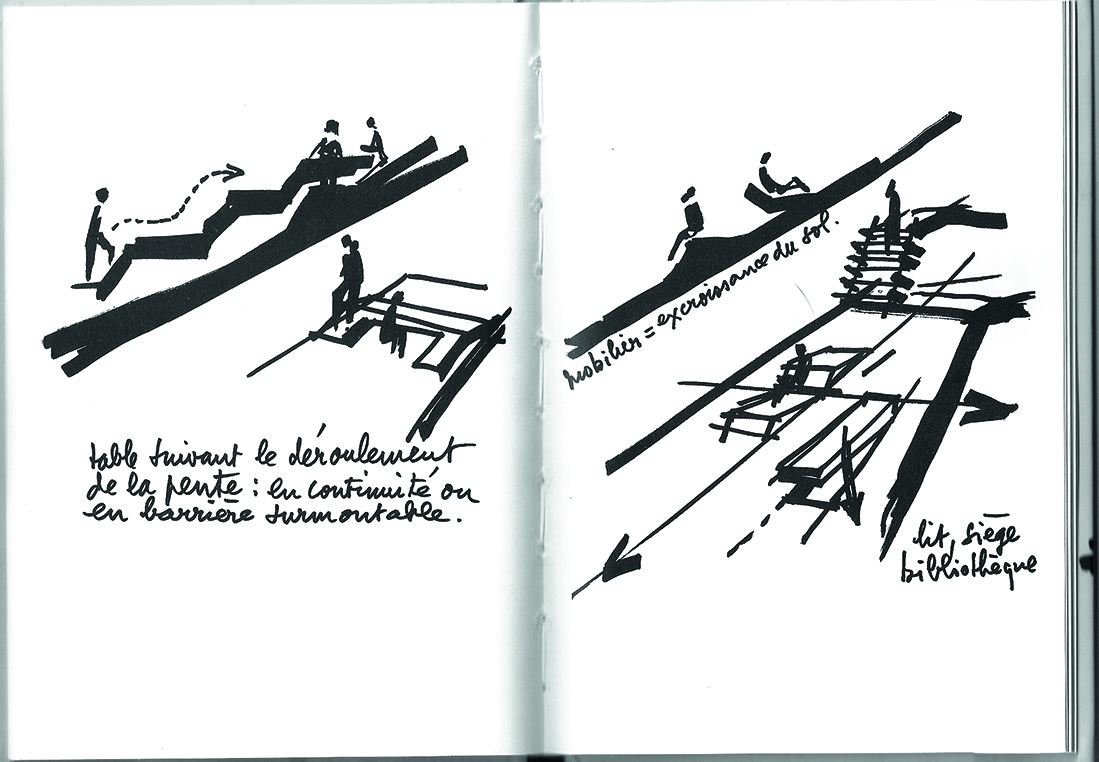

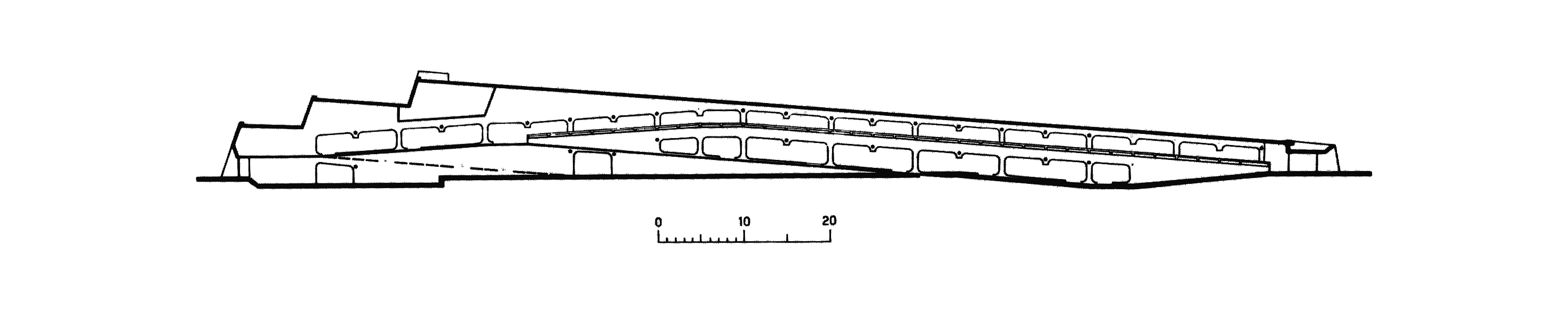

Per Claude Parent il mondo naturale non è né orizzontale né verticale. Non lo sono le valli, né le colline e le montagne e le grotte, e persino il deserto è solcato da dune. E nell’unica superficie perfettamente orizzontale, il mare, non è possibile vivere. È stato invece l’uomo ad aver inventato l’artificio del verticale e dell’orizzontale – il muro e il pavimento – per poi aver bisogno di piani inclinati piccoli per sedersi e poggiare la schiena, e grandi con rampe e scale per passare da un piano all’altro. Quindi, soprattutto dopo il suo incontro con Paul Virilio nel 1963, ciò che aveva dapprima sperimentato in ipotesi (Maison Drusch, 1963) diverrà vera e propria teoria, o utopia se si vuole: immaginare un’architettura che esclude la verticale e l’orizzontale, fatta solo di piani inclinati.

Edifici e progetti (soprattutto) fondati sull’utilizzo di piani posti con inclinazioni differenti: l’inclinazione necessaria per salire o scendere da un livello all’altro, o quella adatta per sedersi e chiacchierare, o ancora quella per riposarsi, o per spostarsi da un luogo all’altro dell’abitazione. Ecco allora che tutta l’abitazione diviene uno scenario, uno spazio continuo, fluido, ininterrotto, senza scale e soffitti e pavimenti e porte. È questo il «vivre à l’oblique» di Claude Parent. Scrive nel libro Entrelacs de l’oblique, Edition Moniteur, Paris, 1981: «La vie à l’oblique est dès le début de sa trajectoire, par ses intentions philosophiques de base, une morale, une aventure spirituelle».

E in coerenza con queste idee, in piena politica urbanistica dei Grand Ensembles degli anni Ottanta che la Francia stava realizzando nelle periferie delle grandi città, rifiuta un incarico per 500 alloggi a Trappes e si lancia con veemenza polemica contro la disseminazione di torri e blocchi dentro un’urbanistica standardizzata, così come standardizzata è la vita dei suoi abitanti, dove ci si muove su strade rettilinee, si gioca, ci si riunisce, si mangia e ci si ama in posti precostituiti. No, per Parent, nella «vie à l’oblique» non solo l’interno dell’abitazione, ma la città intera deve interagire, tutto deve confluire e interconnettersi: «Toutes les activités seront intégrées dans un tissu urbain très dense, continu, dont les noeuds constitueront les principaux points de rassemblement et de contact. Intégrées cela veut dire imbriquées, étroitement associées». Insomma, già allora, Parent comprese che l’urbanistica doveva diventare obliqua, vale a dire interconnessa, fluida. Oggi diremmo: densificare.

Nella dedica a un libro che mi regalò nel 1984 tra l’altro scrisse «... mais en plus, un amour forcené (et rare) du mouvement».

L’architettura inclinata

Rem Koolhaas omaggiò Claude Parent invitandolo a partecipare all’ultima Biennale di Venezia del 2014, e la sua istallazione fu proprio una serie – indovinate – di piani inclinati. Nella rivista «L’Architecture d’Aujourd’hui», n. 411 del marzo 2016, in ricordo di Parent Koolhaas scrive che fu «... enemy of the orizontal plane sharing the essence of his life long campaign with a vivid energy that made you want to urgently enlist in his war on flatness». E nello stesso numero Jean Nouvel scrive: «... la forme est souvent la conséquence des réalités programmatiques et contructives, il faut alors l’amadourer, la domestiquer, la valoriser. Je vous ai vu battre avec elle. Chaque fois que je me retrouve à affronter le volume, la masse, le monolithe, je pense à vous...». Né, in questo numero della rivista è mancato un omaggio da parte di Zaha Hadid: «... was one of architecture’s most radical and audacious visionaries, audacious enough to question the horizontal plane as architecture’s natural plane of inscription and to propose the tilted plane as engine of invention and surprisingly fertile basis of an alterantive architectural scenario».

Così scrive Zaha Hadid, pochi mesi prima di morire. Jean Nouvel ha lavorato nello studio di Parent, Zaha Hadid ha collaborato con lo studio di Koolhaas, e quest’ultimo ha omaggiato Parent invitandolo alla Biennale: tra loro corrono e si intrecciano fili di complicità culturale e affinità – per un certo verso – caratteriali. Anche se poi i loro progetti sono ben diversi tra loro.

Anche l’architettura di Zaha Hadid è fatta di piani inclinati come lo era quella di Parent, ma con un’origine ben diversa. Conseguenza piuttosto di un modo progettuale in cui è tutta la massa dell’edificio a concorrere al processo inventivo, tutto è plasmato in un magma fluido, immerso in una continuità senza interruzione cui partecipano gli spazi e le pareti e i pavimenti e rampe e scale, fino alle forme esterne. Che si dilatano a dismisura nel paesaggio urbano, architetture che poco hanno a che fare con il contesto urbano in cui si trovano, che anzi a questo contesto vogliono dare nuovo significato, toglierlo dall’imbarazzante banalità in cui (spesso) si trova. Ma il merito maggiore di Zaha Hadid, a mio parere, è di essere riuscita a risolvere la realizzabilità dei suoi eccessi formali, a trovare la tecnica necessaria: una sperimentazione che dal gesto fatto a matita porta alla tastiera del computer e costituisce un indiscutibile progresso nella tecnologia del costruire. A conferma del resto degli insegnamenti della storia: che non vi è evoluzione dell’architettura senza progresso tecnologico. Dal come trasportare le pietre e modellarle di scalpello nell’antichità remota all’invenzione dell’arco e poi della cupola, dall’uso del ferro e del cemento armato fino all’elaborazione col computer e dei sistemi informatici.