«Gleichgewicht ist einer der schönsten Begriffe»

Christian Menn und Werner Oechslin im Gespräch über den Abbruch der Schrähbachbrücke und den Erhalt von historischen Brücken.

Der geplante Abbruch der von Robert Maillart entworfenen Schrähbachbrücke im Wägital war der Anstoss für das Gespräch zwischen dem Ingenieur Christian Menn und dem Kunsthistoriker Werner Oechslin. Sie haben sich für TEC21 zusammengesetzt und über die Tagesaktualität hinaus die Frage des Erhalts historischer Brücken diskutiert. Was bedeutet es, sie zu schützen? Wo liegen Verantwortungen, Kosten und Gewinn? Der hilflose Umgang mit Kunstwerken des Ingenieurbaus entlarvt das Selbstverständnis einer Gesellschaft, die technische und kulturelle Aspekte zu trennen versucht.

Christian Menn: Ein Eingriff in ein Bauwerk wird dann notwendig, wenn die Funktionalität nicht mehr gewährleistet ist sei es aufgrund der Geometrie, der ungenügenden Tragsicherheit oder von Mängeln mit Schadenfolgen. Kritisch ist die Beurteilung, wenn die Erhaltungskosten deutlich höher sind als die eines Abbruchs mit Neubau, wenn mit der Erhaltung eine beschränkte Funktionalität in Kauf genommen werden muss oder wenn die Mehrkosten einer Erneuerung unter Beibehaltung der Authentizität zu gross werden grösser, als wenn man das Bauwerk normal erhalten könnte. Die Alternative zur Erhaltung eines Bauwerks ist der Abbruch. Prioritäten sollten bezüglich Konzeption, Konstruktion, Erscheinungsbild und Erbauer gesetzt werden.

Werner Oechslin: Die Kosten und die Funktionalität sind die Hauptargumente gegen die Erhaltung. Doch was sind diese Kosten? Wir müssen vorerst bestimmen, von welcher Kostenwahrheit wir sprechen. Lediglich die Kosten des Eingriffs zu berücksichtigen ist nicht ausreichend. Die Schrähbachbrücke im Wägital ist Teil eines kulturellen Ensembles, das man touristisch vermarkten könnte. Das ist ein Plus, das sich als Gewinn niederschlagen würde, leider aber schwierig zu berechnen ist. Kostenwahrheit ist nicht auf die unmittelbar mit dem Projekt allein verknüpften Aufwendungen zu begrenzen, volkswirtschaftliches Denken ist erforderlich. Das gleiche gilt bei der Funktionalität: Es wird festgelegt, welche Funktionalität erbracht werden muss, doch wer überprüft die Zahlen? Wer hinterfragt die Annahmen, die ja letztlich auf Hypothesen basieren? Wie kommt man dazu, die Funktionalität so stark verändern beziehungsweise erhöhen zu wollen? Wenn wir erhaltenswerte Bauwerke nicht zu Kulissen verkommen lassen wollen, müssen wir die geplante Nutzung hinterfragen. Es hat keinen Sinn, Werke museal zu erhalten, die dann einfach in der Landschaft herumstehen. Man muss ihnen die gleiche, eine leicht veränderte, eine stark veränderte oder eine andersartige Nutzung zuweisen können. Bei Brücken ist die Hauptnutzung so evident, dass sie auf jeden Fall funktionsfähig bleiben müssen. Die Frage ist also, ob ihr Erhalt eine Anpassung an eine leicht verbesserte oder an eine leicht erweiterte Nutzung ermöglichen soll und ob man diese im Rahmen des Bestehenden vernünftigerweise garantieren kann.

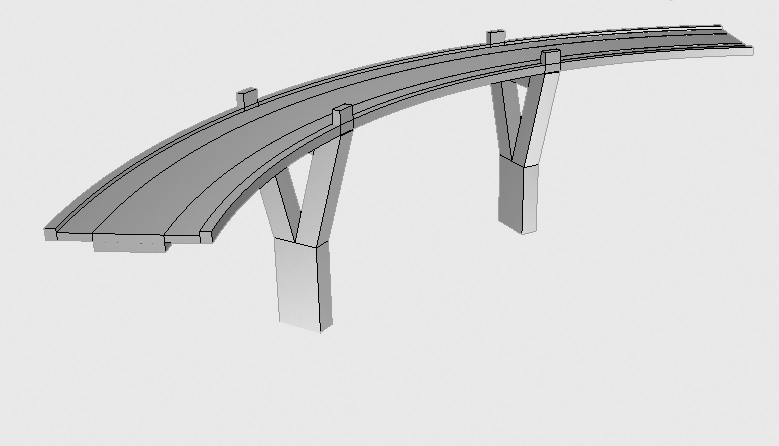

Christian Menn: Verbesserungen oder Verschönerungen im Erscheinungsbild eines schützenswerten Bauwerks sind nur beschränkt möglich. Konsequenterweise müsste man eine neue Brücke in einem ähnlichen Stil bauen. Die Erhaltung, wie wir sie heute verstehen, hat bei wertvollen Bauwerken jedoch absolute Priorität. Ihr Ziel ist eine möglichst grosse Authentizität. Das Projekt, das das Berner Nachfolgebüro von Maillart Diggelmann + Partner AG für die Schrähbachbrücke gemacht hat, ist ein gutes Beispiel dafür (vgl. TEC21 11/2010, Einsprache für die Schrächbachbrücke). Der Wert eines Bauwerks misst sich dabei an zwei Kriterien: Entweder das Bauwerk selbst ist kulturhistorisch bedeutend, oder der Projektverfasser war eine Art Kultfigur. Hat das Bauwerk aus kulturhistorischen Gründen Priorität, muss es so erhalten bleiben, wie es konzipiert und gebaut wurde; konstruktive Änderungen können allerdings ohne weiteres vorgenommen werden, sofern man sie nicht sieht. Wenn der Projektverfasser prioritär ist, muss das Erscheinungsbild auf jeden Fall erhalten bleiben; das Konstruktive sollte dabei auch auf jeden Fall sichtbar bleiben, denn man möchte ja wissen, wie sich der Ingenieur entwickelt hat. Wenn Maillart die Schrähbachbrücke nicht befriedigt hat, soll das nicht kaschiert werden. Die Widerlager der Schrähbachbrücke zum Beispiel sind zumindest fragwürdig. Seine späteren Kunstbauten haben keine solchen massiven Klötze bei der Überführung bei Arth hat er auf jeden Fall darauf verzichtet. An der Schrähbachbrücke aber hat er sie gebaut, aus welchen Gründen auch immer.

Werner Oechslin: Selbst Maillart war in den kulturellen Kontext seiner Zeit eingebunden. Selbst er konnte sich der damaligen Vorstellung, wie eine Brücke auszusehen habe, nicht entziehen; er musste nicht nur stabile Konstruktionen entwerfen, sondern die Leute auch visuell abholen, damit sie das Werk begreifen und akzeptieren konnten. Menschen haben Angst, eine Brücke zu betreten, wenn sie nicht visuell nachvollziehen können, dass sie hält. Die massiven Widerlager können damals solche visuellen Stützen gewesen sein.

Christian Menn: Ingenieurkunst besteht auch darin, etwas so zu konstruieren, dass es den Laien durch Eleganz und Leichtigkeit verblüfft.

Werner Oechslin: Der Laie ist aber nur anfangs verblüfft, danach tritt Gewöhnung ein. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass wir über sehr filigrane oder äusserst hohe und vielleicht auch schwingungsanfällige Brücken gehen können wir befürchten nicht mehr jedes Mal, dass sie einstürzen. Das ist gut so: Wenn wir uns nicht an neue Dinge gewöhnen könnten, würden wir uns auch nicht mehr verändern. Man muss sich von eingebrannten Bildvorstellungen lösen, um sich weiterzuentwickeln. Der Mensch kann sich auf seinen Sehsinn verlassen, doch muss er dem Auge auch die Möglichkeit geben, sich anzupassen und zu verbessern. Die Widerlager der Schrähbachbrücke sind ein typischer Fall dieser fortschreitenden Adaption. Es hat Zeiten gegeben, da konnte man sich nicht vorstellen, dass sich Kräfte schräg verlagern, alles musste horizontal geschichtet werden. Die Geschichte des Bogens hat die Welt jahrhundertelang durcheinander gebracht! In spätgotischen Gewölbebauten hat man sogar Gewichte an den Schlussstein gehängt um die Stabilität zu beweisen, aber auch als Provokation.

Christian Menn: Ebenso wichtig wie der kulturelle Kontext sind auch das topografische und das gewachsene Umfeld. Am Anfang eines Entwurfs denke ich nicht an das Tragsystem der Brücke, sondern an die Umgebung, in die sie sich einfügen soll. Kürzlich wurde eine meiner Fussgängerbrücken fertig. Sie steht in Princeton in einem waldigen Umfeld, und das Konzept ist meines Erachtens gelungen. Berufskollegen hätten mit ihren Überlegungen vermutlich direkt bei der Brücke angesetzt und eine Konstruktion mit Seil da und Seil dort konstruiert etwas Spektakuläres eben. Diese Brücke ist nicht spektakulär: Stützen aus Cortenstahl verzweigen sich und halten eine Betonplatte. Das gesamte Erscheinungsbild fügt sich so in den Wald ein, dass man die Stützen kaum mehr von den Baumstämmen im Wald unterscheiden kann. Leider lernt man diesbezüglich kaum etwas während der Ausbildung: Brücken werden als rein technische Konstrukte vermittelt, ohne jegliche kulturellen oder topografischen Bezüge das ist unbefriedigend.

Werner Oechslin: Heute herrscht eine technisch-wirtschafliche Denkweise vor, in der die Effizienz alles und der Rest nichts ist. Planung und Projektierung sind selten von geschichtlichem Denken begleitet. Doch Planung wäre umfassend zu verstehen, die Einbettung des Werks in seinen kulturellen, ökonomischen, topografischen Kontext sollte selbstverständlich sein. Leider hat sich der Ensemble-Begriff nicht einmal in der Denkmalpflege richtig durchgesetzt: Angeblich ist er nicht praktikabel. Wir sind offenbar unfähig geworden, etwas im städtebaulichen Ensemble zu denken respektive durchzusetzen. Schon bei einem einfachen Fall wie diesem Maillart-Brücklein sind wir mit der schier unlösbaren Frage konfrontiert, wer überhaupt etwas dazu sagen darf. Die Meinungen driften auseinander, weil nur eine Minderheit sich bewusst ist, dass man die Dinge umfassend sehen muss. Ich kenne die Brücke in Princeton nicht, doch wenn du aus Cortenstahl etwas machst, worüber du selber sagst, dass es wie ein Baumstamm aussieht, dann denkst du über das rein Technische hinaus und benutzt Symbole und Bilder, um das Umfeld erfahrbar zu machen. Genau an diesem Punkt könnte eine Begegnung von Ingenieur und Architekt stattfinden. Dass der Ingenieur nur rechnen und der Architekt der kreative Kopf sein soll, ist doch absurd! Man müsste alles unternehmen, um die angebliche totale Andersartigkeit von Ingenieur und Architekt zu hinterfragen. Es gibt zwar spezifische Befähigungen, Kompetenzen und Begabungen, aber eben auch Überlappungen.

Christian Menn: Gerade wenn das Umfeld Teil des Ganzen ist, können Ingenieure bei ihren Konstruktionen vor allem bei Brücken das Räumliche ausnützen. Wenn eine Brücke auf so feinen Stützen steht wie die Sunnibergbrücke, ist das nur möglich, weil das Fahrbahndeck mit beiden Endwiderlagern fest verbunden ist.

Werner Oechslin: In der Architektur entspricht das der Forderung nach Angemessenheit. Wenn eine dünne Stütze das Geforderte leisten kann, mache sie nicht künstlich dicker. Die Sparsamkeit ist eine alte Tugend, die nicht nur der Ingenieur kennt, sondern die unzähligen Massnahmen der Gesellschaft inhärent ist. Eine räumlich definierte Bibliothek beispielsweise ist eine Sparsamkeitsübung im Vergleich zur Utopie, man könne täglich Millionen von zusätzlichen Informationen auftürmen, mit denen wir in Tat und Wahrheit nichts mehr anfangen können. Wir Menschen sind ökonomische Gebilde. Unser Raum und unsere Zeit sind endlich.

Christian Menn: Du brauchst das Wort Angemessenheit. Ich brauche im Brückenbau ein ganz anderes Wort, nämlich Gleichgewicht physikalisches Gleichgewicht und metaphysisches Gleichgewicht. Gleichgewicht ist einer der schönsten Begriffe, die es gibt.

Werner Oechslin: Es ist klar, dass sich die beiden Bereiche stark voneinander entfernt haben. Die kulturrelevante Reihenfolge ist: notwendig nützlich schön. Notwendig ist selbstverständlich die Statik; Schönheit leistet man sich, wenn man zu viel Geld hat. Hier orte ich eine Krise unserer Gesellschaft. Früher waren die drei Bereiche viel enger miteinander verbunden. Giedion schreibt in Bauen in Frankreich 1928 zur Abbildung von Gropius’ Dessauer Bauhaus: Erst nach einem halben Jahrhundert ist man imstande, die Spannungen, die in den Materialien sind, wirklich auszunützen und den dekorativen Schleim zu überwinden, und präzisiert in einer Fussnote: Spannung im ästhetischen Sinn. Da ist doch der Wurm drin. Spannungen ein Begriff, den wir ingenieurspezifisch verstehen löst er aus dem Ingenieurbereich heraus und ordnet ihn eindeutig dem ästhetischen zu. In der Ideologie der Moderne müssten diese beiden Bereiche eigentlich zusammenkommen. In diesem Punkt ist die Spaltung geschehen. Wir müssen korrigieren. Synthesen sind möglich; es stimmt nicht, dass wir auf der einen Seite präzise Zahlen und auf der anderen schwammige Beschreibungen haben. Tatsache ist, dass alles ein Ganzes bildet.

Christian Menn: Das wiederum wirft die Frage der Mitsprache bei der Erneuerung oder Erhaltung eines Kunstbauwerks auf. Sollen Nichtbrückenbauer in der Diskussion um den Erhalt von Ingenieurkunstbauwerken mitreden und mitbestimmen dürfen? Wenn es um die Erhaltung geht, auf jeden Fall, weil sie dem Gespräch ein Gegengewicht zum ingenieurspezifischen und auf das Technische fokussierten Denken geben können.

Werner Oechslin: Wir haben heute zwei Kompetenzen Architektur und Ingenieurwissenschaft. Der Gegenstand aber ist immer der gleiche, und die Einheit des Gegenstandes verkörpert beide Elemente. Es ist falsch, wenn man die Ingenieure nur ingenieurspezifisch beurteilen und den Kulturhistoriker nur kulturhistorisch argumentieren lässt. Die Argumente müssen sich begegnen, denn sie sind miteinander verkettet. Wir können sie nicht auseinanderdividieren und das Ingenieurspezifische, das Ästhetische und das Kulturgeschichtliche voneinander trennen. Im Gegenteil, wesentlich ist der Zusammenhang aller einzelnen Elemente; erst dieser bildet den Wert des Kunstbauwerks. Das Bauwerk ist vermutlich weniger bedeutend, wenn es einfach zerlegt werden kann, weil die verschiedenen Aspekte additiv zueinandergefügt wurden. Die guten Werke leben davon, dass alles untrennbar zusammenfindet. In der Diskussion um das Bauwerk müssen darum zwingend alle Tatsachen aller Beteiligten respektiert werden. Jeder begegnet einmal der Situation, in der mangelnde Kenntnisse ein Risiko werden, das zu einem Fehlurteil führen kann. Darum braucht es verschiedene Fachspezialisten, die mitdenken, die Tatsachen aufdecken. Auf diese Weise gibt es Berührungen mit anderen Sachverständigen, es gibt Berührungen mit andern Menschen und mit anderen Kompetenzen. Erst dann erfüllt sich, was in der Gesellschaft wirklich passiert. Heute achtet man ja vor allem darauf, dass in der Zusammenarbeit keine Widersprüche entstehen. Hier haben wir riesige Mängel und Tabus, die wir nicht ausdiskutieren.

Christian Menn: Auch der Projektverfasser sollte mit einbezogen werden und das betrifft in gewissen Fällen auch mich. Falls der Projektverfasser noch lebt, sollte man ihn bei einer Anpassung beiziehen und seine Erfahrungen nutzen. Aber auch wenn er tot ist, sollte ihn jemand gleichsam vertreten. Bei der Eisenbahnbrücke der Rhätischen Bahn in Klosters, die ebenfalls von Maillart stammt, war dies nicht der Fall. Niemand hat gegen die bedenkliche Veränderung des Brückenbildes im gesamten Umfeld Einsprache erhoben. Die ursprüngliche Brückenkonstruktion war schön entwickelt und lag elegant in der Kurve. Ein Neubau wäre nicht notwendig gewesen, denn das andere Gleis hätte auf die bestehende Konstruktion aufgebaut werden können. Der Beschluss ging durch alle Instanzen, die RhB, die Gemeinde, den Denkmalschutz, den Heimatschutz an mich haben sich die Verantwortlichen nicht gewandt.

Werner Oechslin: Auch ich gehöre zu denjenigen, die ihr Leben lang nicht gefragt wurden. Warum? Weil die Verantwortlichen Angst haben, dass ihre Gradlinigkeit durch eine andere, unberechenbare Meinung gestört würde. Als Intellektuelle pflegen wir die radikal offene Situation. Wir schalten kein Argument a priori aus, wir bedenken alles. Du hast eine vorbildliche Toleranz gegenüber Personen, die etwas zu einer Brücke sagen, obwohl sie vom Konstruktiven nichts verstehen. Diese radikal offene Situation finden wir in der Gesellschaft jedoch selten, sie wird von den Verursachern der Handlungen häufig gemieden. Wir haben in der Schweiz insofern absolut unkoordinierte Zuständigkeiten, und das entspricht jener radikal offenen Situation in keiner Weise. Im Fall der Schrähbachbrücke war es so, dass der ganze Prozess für den Abbruch abgekoppelt von der Öffentlichkeit eingeleitet wurde. Erst in letzter Minute habe ich zufälligerweise in der Zeitung davon erfahren und mit ein paar Kollegen darüber gesprochen. Ist es möglich, dass eine Maillart-Brücke tatsächlich an der öffentlichen Diskussion vorbei weggeschoben wird? Das richtige Vorgehen hätte sein müssen, dass sich die zuständige Behörde mit Aufsichtspflicht an kompetente Personen gewendet, die Problematik geschildert und mit ihnen diskutiert hätte. Doch wir haben hier eine Gemeinde, einen Kanton und eine komplexe Situation, in der die Kompetenzen nicht freigelegt sind.

Christian Menn: Das ist eine fragwürdige Entwicklung. Aber ich bin einverstanden, Maillart war ein aussergewöhnlicher Mensch... Soll man denn nun die Schrähbachbrücke erhalten? Und soll man die Widerlager zeigen oder nicht? Nun, es geht um Maillart und nicht prioritär um das Bauwerk. In diesem Fall sage ich: Ja, die Brücke müsste man in ihrem Erscheinungsbild und mit ihren konstruktiven Elementen erhalten.

Werner Oechslin: Selbstverständlich. Wir Schweizer haben nicht viele so grosse Figuren. Maillart spielte nicht nur in der Schweiz, sondern international eine bedeutende Rolle, was die Entwicklung des Brückenbaus betrifft. Kommt hinzu, dass er kulturgeschichtlich etwas zustandegebracht hat, womit sich die Schweiz rühmen kann: eine grosse Schweizer Tradition, die zum Kernbereich unserer kulturellen Leistung gehört. Man kann nicht sagen, es habe genügend Maillart-Brücken! Genauso wenig sagen wir, es gebe genügend Gemälde von Hodler, weniger würden auch reichen. Robert Maillart ist von solcher Bedeutung, dass es auf jede einzelne Brücke ankommt. Mir gefällt übrigens, dass du als Ingenieur sagst: Maillart ist nicht ein Mensch ohne Fehler. Ich habe früh von Architekten allerdings nicht in der Schweiz gelernt, dass man ein berühmtes Bauwerk nicht nur anschauen, sondern auch kritisieren kann. Man darf auch von einem Borromini sagen, dass er Fehler gemacht hat. Wohin führt es, wenn wir nur mit Autoritätsbeweisen durch die Geschichte gehen? Maillart hat ausprobiert, Erfahrungen umgesetzt und seine eigenen Ansichten verbessert. Gerade darum ist die Schrähbachbrücke als Objekt wichtig, weil sie uns nicht nur über Maillart mehr Erkenntnisse ermöglicht, sonder auch darüber informiert, wie sich die relativ junge Technologie entwickelt hat. Nun muss man Lösungen suchen, den Sachverstand haben und Fachleute beiziehen. Man muss die bestehende Situation nicht als gottgegeben annehmen, sondern sie zur Disposition stellen. Dann sieht man plötzlich, dass Vieles machbar ist. Das ist unsere Überzeugung.

Christian Menn: Ich habe den Eindruck, dass man manchmal über das Ziel hinausschiesst. Man sollte das Gleichgewicht halten. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass man die Brücke in Klosters kaputt gemacht hat. Das gleiche soll nun nicht auch bei der Schrähbachbrücke geschehen. Sie sollte authentisch erhalten werden. Baut man eine neue Brücke, vielleicht sogar im gleichen Stil, so geht viel Kulturgeschichtliches verloren. Denn dann ist es keine Maillart-Brücke mehr es ist nicht mehr der Robert Maillart zu dieser Zeit, in der er war und die Brücke gebaut hat.