«Die Stimme der Stadt habe ich vermisst»

An Fonteyne war Jurymitglied beim umstrittenen Wettbewerb zur Maag-Areal in Zürich. Im Interview spricht sie über den Entscheidungsprozess, das Wettbewerbswesen in ihrem Heimatland Belgien und den Diskurs zum Thema Umgang mit dem Bestand in der Lehre an der ETH Zürich.

TEC21: Sie waren Teil der Fachjury für den Wettbewerb zum Maag-Areal in Zürich. Warum entschied sich die Jury für das Projekt von Lacaton & Vassal?

An Fonteyne: Dafür muss ich etwas ausholen. Zu Beginn war für den Auftraggeber, die Swiss Prime Site, nicht klar, ob die Maaghalle erhalten bleiben sollte. Also bat man die acht eingeladenen Architekturbüros jeweils um zwei Entwürfe, einmal mit und einmal ohne die Halle. Gemeinsam entschieden wir, welches Büro mit welcher Variante in die zweite Runde gehen sollte. Lacaton &Vassal zeigten nur ein Projekt, ein Abriss kam für sie nicht in Frage.

Ihr Entwurf ist über den Erhalt der Halle hinaus überzeugend, sehr klar und in sich stimmig. Für mich ist das Projekt gleichzeitig überraschend und nicht überraschend: Ersteres wegen der Radikalität, alles zu behalten und nicht zu differenzieren. Spannend ist auch die Art und Weise, wie die Eingriffe die bestehende Struktur aufgreifen: Das lange Vordach über der Maschinenstrasse als Beginn des neuen, langgestreckten Volumens.

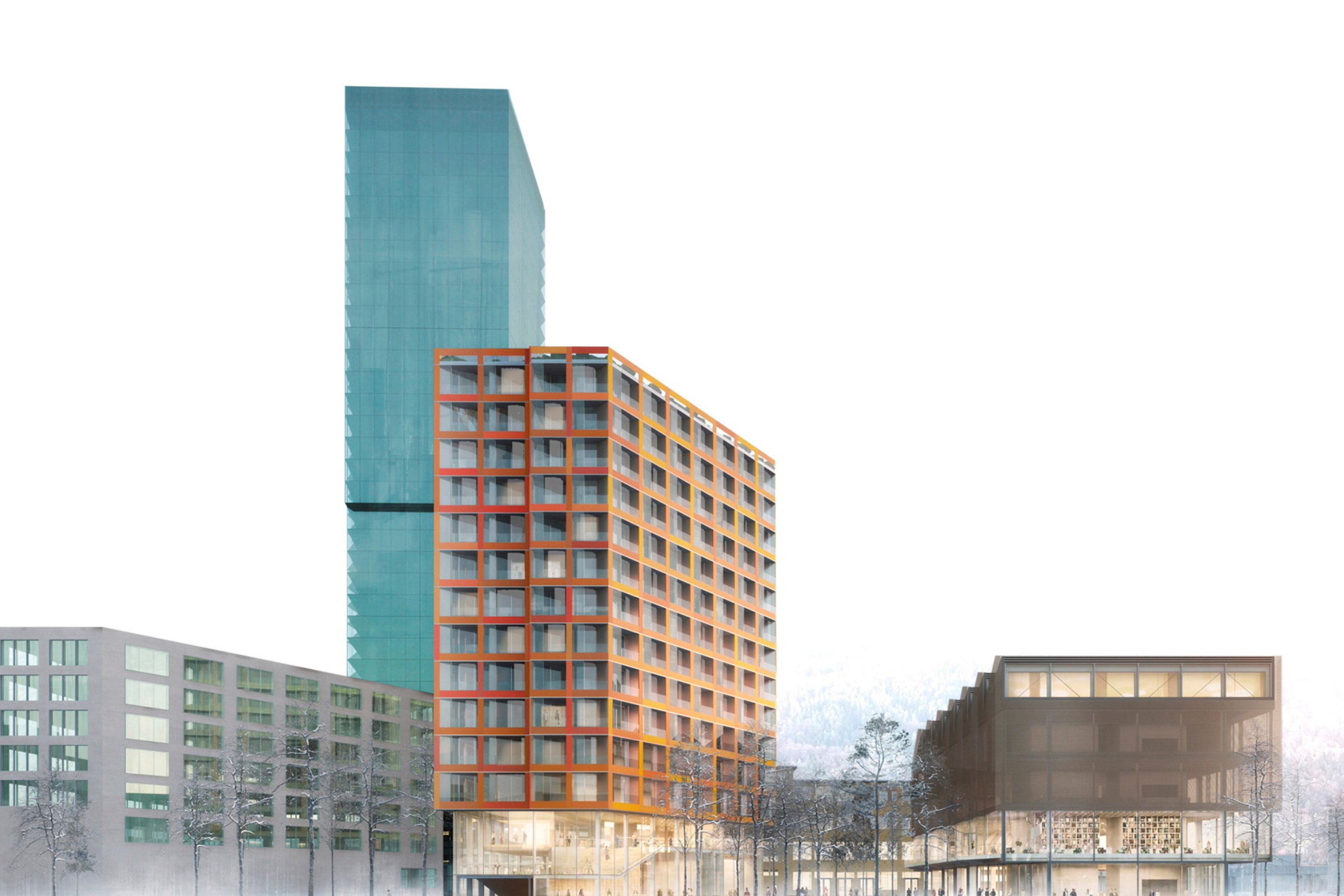

Weniger überraschend ist hingegen die Gestaltung: Die typische Architektur von Lacaton & Vassal mit den sichtbaren Betondecken, der spezifischen Fassade. Einerseits fanden wir das eine interessante Position im Umgang mit den noch vorhandenen Industriebauten, andererseits sahen wir es als grossartige Ergänzung zur architektonischen Landschaft in Zürich. Die Gegend um den Escher-Wyss-Platz zeichnet sich durch viele Neubauten aus. Obwohl jedes Gebäude für sich meist eine eigene Qualität hat, ist deren Interaktion mit dem öffentlichen Raum bescheiden.

Den Ansatz, die Maaghalle zu erhalten, an ihr weiter zu arbeiten, sie noch chaotischer zu machen, als sie ohnehin schon ist, sahen wir als Chance, eine neue Denkweise in den hiesigen Kontext zu bringen, der sehr stark auf Abriss und Ersatz ausgerichtet ist.

TEC21: Trotz der Empfehlung der Jury entschied sich die Bauherrschaft, das Projekt von Sauerbruch Hutton zu realisieren, das den Abbruch der Maaghalle vorsieht – mit der Begründung, das Weiterbauen der Halle verletze die Sonderbauvorschriften auf dem Areal. Angesichts der planungsrechtlichen Möglichkeiten, die Vorschriften anzupassen, wirkt das wie ein Vorwand, den eigenen Favorit vorzuziehen.

An Fonteyne: Wir mussten uns für zwei Projekte entscheiden, also schlugen wir diejenigen vor, die wir in diesem Stadium bevorzugten: den Entwurf von Sauerbruch Hutton mit dem Abbruch der Halle und jenen von Lacaton & Vassal mit dem Erhalt. Anschliessend liess die Bauherrschaft beide Projekte auf wirtschaftliche, administrative und juristische Aspekte hin prüfen. Diese Beurteilung erhielt ich schriftlich und wurde um meine – ebenfalls schriftliche – Meinung dazu gebeten.

Ein Entwickler ist in der Regel daran interessiert, das zu tun, was er immer getan hat, weil er die Risiken kennt und trägt. Wenn diese Position von der Verwaltung bestätigt wird und es zudem auch nicht billiger ist, Gebäude zu erhalten, dann ist es praktisch, in der eigenen Position bestätigt zu werden. Die Präferenz der Bauherrschaft für das Projekt von Sauerbruch Hutton war wahrscheinlich vorhanden, die externen Beurteilungen haben diese Meinung bestätigt.

TEC21: Vor diesem Hintergund ist es überraschend, dass die Bauherrschaft ein so aufwendiges Verfahren mit einem so offenen Programm durchführte. Hat der Wettbewerb sich trotzdem gelohnt?

An Fonteyne: Als Architektin bin ich grundsätzlich immer für Wettbewerbe. Sie zwingen uns dazu, unser Bestes zu geben. Dennnoch finde ich die Art und Weise, wie hier in der Schweiz bisweilen Wettbewerbe organisiert sind, etwas befremdlich. Ein Beispiel: Unser Büro wurde zu einem Wettbewerb für die UBS am Paradeplatz eingeladen, zusammen mit vier weiteren Büros. Die Bauherrschaft hatte ihre eigene Jury, es fand kein Austausch mit der Öffentlichkeit statt. Der Auftraggeber hat eine Machtposition. Doch ab einem bestimmten Punkt, egal ob privates Unternehmen oder nicht, ist ein Bauprojekt von so grossem öffentlichem Interesse, dass man die Entscheidungsgrundlagen offenlegen sollte.

In Brüssel und in Flandern ist die Regierung daran interessiert, sich an Projekten zu beteiligen, die von öffentlichem Interesse sind, auch wenn sie von privaten Unternehmen durchgeführt werden. Das ist eine relativ neue Entwicklung. In den letzten 40 Jahren dominierten private Investoren das Baugeschehen in Brüssel, soziale Nachhaltigkeit stand nicht auf ihrer Agenda. Doch seit 2009 gibt es ein Gremium, das «Bouwmeester Maitre Architecte», das auf die privaten Investoren zugeht, um politische, soziale und kulturelle Interessen einzubringen. Das hat sich als äusserst nützlich erwiesen. Diese Stimme der Stadt habe ich beim Wettbewerb zum Maagareal vermisst.

Und es gibt noch einen zweiten Punkt: Die Verdichtung. Unter der Prämisse, neuen Wohnraum zu schaffen, lässt sich in Zürich nahezu jedes Bauprojekt rechtfertigen – egal, welche Form von Wohnraum gebaut wird. Bei den Vorgaben der Swiss Prime Site für das Maagareal sind es Mikroapartments, sprich, aus Sicht der Bauherrschaft: Produkte mit einer guten Risikokalkulation, die eine sehr homogene Bewohnerschaft anziehen werden in einem ohnehin bereits stark gentrifizierten Gebiet. Nennen wir das Verdichtung? Ist das die zukünftige Bevölkerung der Stadt? Das Kulturleben durch diese Art von Wohnungen unter der Flagge der Verdichtung zu ersetzen, wirft Fragen auf.

Das Projekt von Lacaton & Vassal hatte mehr zu bieten als nur den Erhalt der Maaghalle. Es hatte auch das Potenzial, zu wachsen, sich zu verändern – so wie die Maaghalle selbst, die schon so viele Leben hatte. Auch die Gebäude von Lacaton & Vassal haben diese architektonische Intelligenz. Sie sind spezifisch genug für den Kontext, aber ausreichend offen, um vielleicht einmal zu einer Schule zu werden, zu grösseren Wohnungen, selbst zu Mikroapartments.

TEC21: Sie erwähnten die Art und Weise, wie Bauprojekte in Flandern und in Brüssel gehandhabt werden. Wie kam es dort zu diesem Sinneswandel?

An Fonteyne: Wir hatten eine politische Verschiebung in mehreren Schritten. Brüssel wurde lange von einer Partei regiert, was letzten Endes zu Filz im Bauwesen führte. Anfang der Nullerjahre wurde die Stadt wieder für ein anderes Publikum attraktiv, das diese Dinge in Frage stellte, was sich letztlich auch in den Wahlen niederschlug. In Flandern gibt es die Position des «Baumeisters» bereits seit 1999, das hat die Qualität der Architektur dort enorm gesteigert. Diese Institution arbeitet unabhängig von der Abteilung für Stadtplanung. Indem sie öffentliche Auftraggeber dabei unterstützt, einen guten und kohärenten, realistischen Auftrag zu entwickeln, hilft sie, die Rolle der Bauherrschaft zu professionalisieren. Daher richtete auch die damals neue Regierung in Brüssel vor etwa zehn Jahren eine solche Stelle ein.

Man erkannte, dass es für die architektonische Qualität von Vorteil ist, die öffentliche Hand zu beraten, sie mit dem System der Wettbewerbe vertraut zu machen. Eine der Strategien des «Baumeisters» in Brüssel besteht darin, auf die wichtigsten privaten Investoren zuzugehen und sie davon zu überzeugen, Wettbewerbe durchzuführen. Wenn sie Wettbewerbe veranstalten, sitzt in der Jury auch jemand aus dem Team des Baumeisters. Es ist ein fortlaufendes Gespräch: Man hat verschiedene Leute mit unterschiedlichen Fachkenntnissen und unterschiedlichen Befugnissen an einem Tisch. Ich denke, Zürich würde durch einen solchen Austausch enorm gewinnen. Plötzlich fangen Entwickler an zu verstehen, dass auch sie profitieren können: Sie können ihre Macht zum Vorteil der Stadt nutzen, was positiv auf sie zurückfällt. Hier sollte sich die Stadt Zürich engagieren. Es ist sehr einfach für eine Behörde zu sagen, wir mischen uns nicht ein, wir reagieren. Doch das reicht nicht.

TEC21: Sie lehren auch an der ETH Zürich. Was ist der Tenor im internationalen Architekturdiskurs in Bezug auf den Umgang mit dem Bestand?

An Fonteyne: Ich bin seit vier Jahren an der ETH, in dieser Zeit hat sich der Diskurs dramatisch verändert. Wir alle sind uns darüber im Klaren, dass wir uns mit den derzeitigen enormen Herausforderungen auseinandersetzen müssen, sowohl in unserer Praxis als auch in unserem Unterricht. Natürlich gibt es verschiedene Ansätze zur Bewältigung der Krise. Neue Technologien und materielles Wissen bieten Möglichkeiten, nachhaltig und dauerhaft bauen zu können. Ein Ansatz ist, bei Null anzufangen, mit neuen Gebäuden, um alles kontrollieren zu können. Andererseits wächst das Interesse, mit dem zu arbeiten, was schon da ist. Bei diesem Ansatz ist der Abriss immer die letzte Option. Durch den Abbruch von städtischer Bausubstanz wird nicht nur die Geschichte des Orts ausgelöscht, es entsteht auch eine Menge Abfall. Oft sind noch voll funktionsfähige Gebäude aus den 1980er- und 1990er-Jahren betroffen. Ihre Ästhetik gefällt nicht mehr, sie werden nicht mehr genutzt, also geht die Tendenz zum Kaufen, Abreissen und Ersetzen.

Andererseits sieht man immer mehr, dass Investoren Wiederverwendung als Marketingstrategie sehen und versuchen werden, sie als Trumpf in die Planungsdiskussion einzubringen. Zu Recht: Wenn man etwas Positives tut, sollte man dafür belohnt werden.

Doch Re-use allein ist nicht die Lösung. Wird der Abbruch eines Gebäudes geplant, siedelt sich bis dahin oft Kleingewerbe an, als temporäre Mieterschaft – die Mieten sind dann günstiger. Diese Dienstleistungen – Schönheitssalons, Wäschereien usw. – können meist nicht bleiben, wenn neue Gebäude entstehen. Wir müssen daher auch vermitteln, dass die Nutzungen, die in bestehenden Gebäuden existieren, von uns allen gebraucht werden. Die immaterielle Wiederverwendung ist etwas, worauf wir im Zug der Diskussion um Nachhaltigkeit und Langlebigkeit verstärkt achten sollten. All diese Dinge zusammen machen die Stadt aus. Ersetzt man die Architektur, ersetzt man die Gemeinschaften, die dort leben. Auch wir Architektinnen und Architekten sollten unsere Rolle in diesem Prozess hinterfragen.

Weiterlesen

Maag-Areal: offener Brief des BSA

Oder: Hier gehts zur Übersicht aller Beiträge