Begrünter Betonfelsen zwischen Wohnbauten

Ueberlandpark, Zürich-Schwamendingen

Der im Mai eröffnete Ueberlandpark auf der Einhausung der Autobahn A1 hat sich zu einem städtebaulichen Highlight entwickelt. Vor 25 Jahren wurde die Volksinitiative dazu eingereicht. Die Beharrlichkeit, mit der das Quartier mehr als nur Lärmschutz forderte, hat zum neuen Hochpark geführt. Auf die gewonnene Lebensqualität folgt eine tiefgreifende Transformation der Gartenstadt.

Begeisterung schwingt mit bei der Begehung des Ueberlandparks von Krebs und Herde Landschaftsarchitektur mit dem «Agglowanderer» Caspar Schärer. Denn dort, wo Schwamendingen seit den 1980er-Jahren durch eine sechsspurige Autobahn zerschnitten war, steht heute ein 30 m breiter, bis zu 8 m hoher und fast einen Kilometer langer begrünter Betonfelsen zwischen den Wohnbauten. Das Bild ist noch ungewohnt – aber in seiner Wucht faszinierend. Die eingekehrte Ruhe ist bestechend.

Schärer hat auf seinen Exkursionen in Zürichs Agglomeration die Einhausung der Autobahn und die Erstellung des Ueberlandparks seit Baubeginn im Jahr 2019 mitverfolgt. Er ist überzeugt, dass nicht nur die Bevölkerung den neu gewonnenen Freiraum rege nutzen, sondern auch «eine ganze Generation Planender» den Ueberlandpark als inspirierendes Beispiel besuchen wird. Laut Grün Stadt Zürich, der Bauherrschaft des Parks, sei neben Vertretenden anderer Schweizer Städte selbst aus Dänemark Besuch angereist.

Der eingehauste Autobahnabschnitt ist einer der Äste des «Zürcher Ypsilons», das die Innenstadt mit der Autobahn-Umfahrung verbinden sollte – eine Planungsvision aus den 1960er-Jahren. Im Gegensatz zum innerstädtischen Teil wurde das Konzept ausserhalb des Zentrums grösstenteils realisiert. Der Autobahnabschnitt durch die Gartenstadt Schwamendingen war bald einer der meistbefahrenen der Schweiz, mit rund 120000 Autos pro Tag. Kein Wunder, dass sich im Quartier Widerstand gegen den Lärm und die Emissionen regte und 1999 die Volksinitiative zur Einhausung der Autobahn eingereicht wurde.

➔ Mehr zu Planung und Bau der Einhausung Schwamendingen finden Sie in unserem E-Dossier.

Entwicklung über Etappen

Von etwas oberhalb schauen wir auf den Ueberlandpark, der dem geschwungenen Strassenverlauf folgend hinter einem höheren Wohnhaus verschwindet. Dass die Einhausung heute auch Hochpark und Flaniermeile und nicht nur die gesetzlich nötige Lärmschutzmassnahme ist, war nicht von Beginn weg projektiert.

Über die lange Planungszeit hat sich das Projekt entwickelt und wurde immer wieder nachjustiert. Dafür mussten Bund (ASTRA), Kanton und Stadt zusammenarbeiten: Im Studienauftrag von 2003 bis 2004 wurden erst drei mögliche Höhenlagen der Autobahn geprüft: Hochlage (Diener und Diener), Mittellage (agps architecture) und Tieflage (Theo Hotz Partner).

Da sich unter einem der Teilabschnitt der Autobahn das Tramtrassee befindet, erwies sich die Tieflage als zu teuer. Das Quartier wollte keine Strasse auf Stelzen wie die Sihlhochstrasse, die als Teil des «Zürcher Ypsilons» in den frühen 1970er-Jahren realisiert worden war.

Somit blieb die Mittellage von agps architecture als politisch tragfähige Variante. Die Planenden hatten die Aufgabe, die Einhausung einheitlich zu gestalten – dies trotz konstruktiv unterschiedlicher Tunnelquerschnitte und Infrastrukturelemente wie der Entrauchungslüftungen oder der Erschliessungs-Annexe von Boden zum Hochpark.

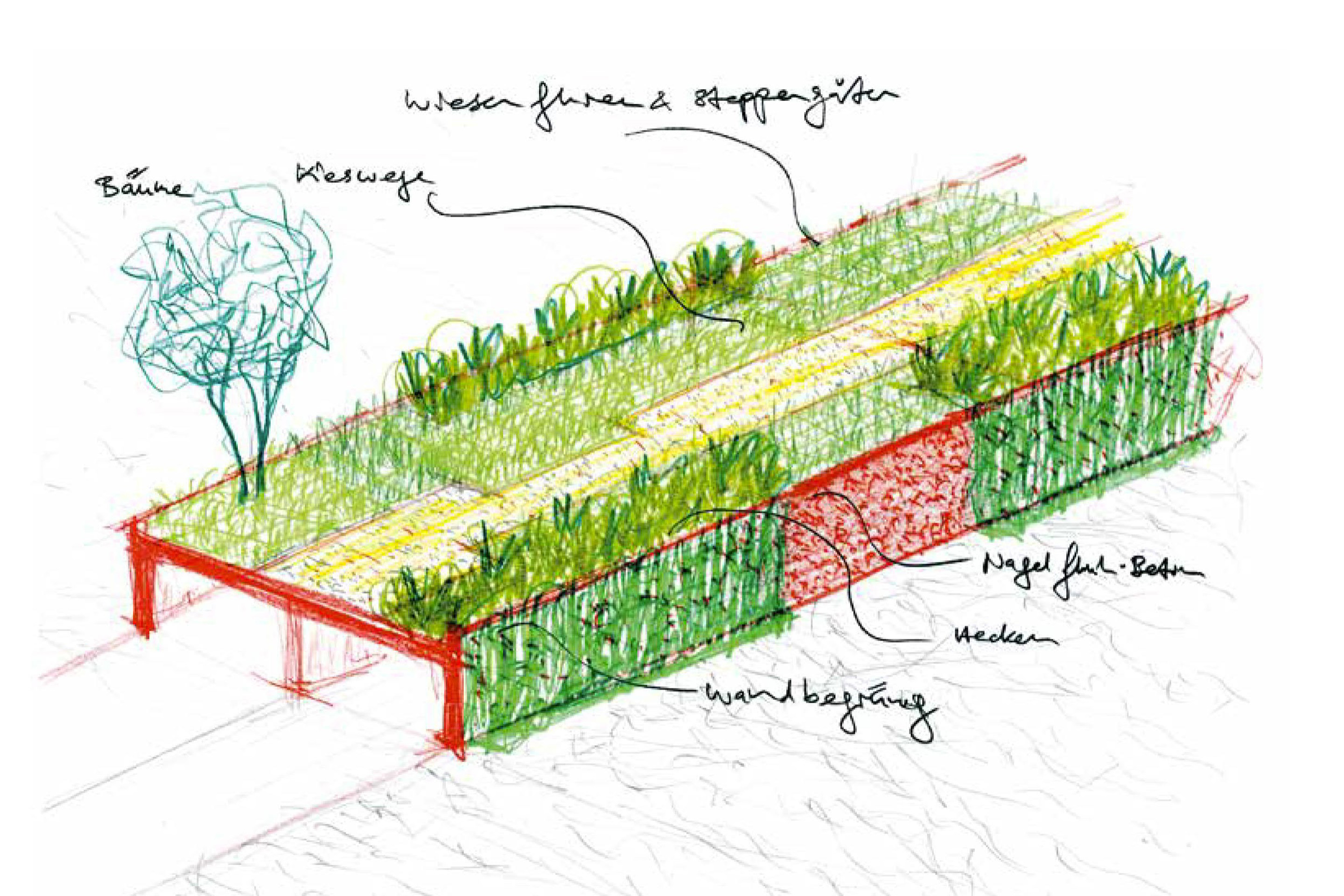

Ursprünglich war die Begrünung minimal geplant; die Böschungen rechts und links der Einhausung sollten den Park mit dem Quartier verbinden. 2007 stiessen die Landschaftsarchitekten Krebs und Herde, damals unter dem Namen Rotzler Krebs, nach einem Studienauftrag zum Planungsteam dazu.

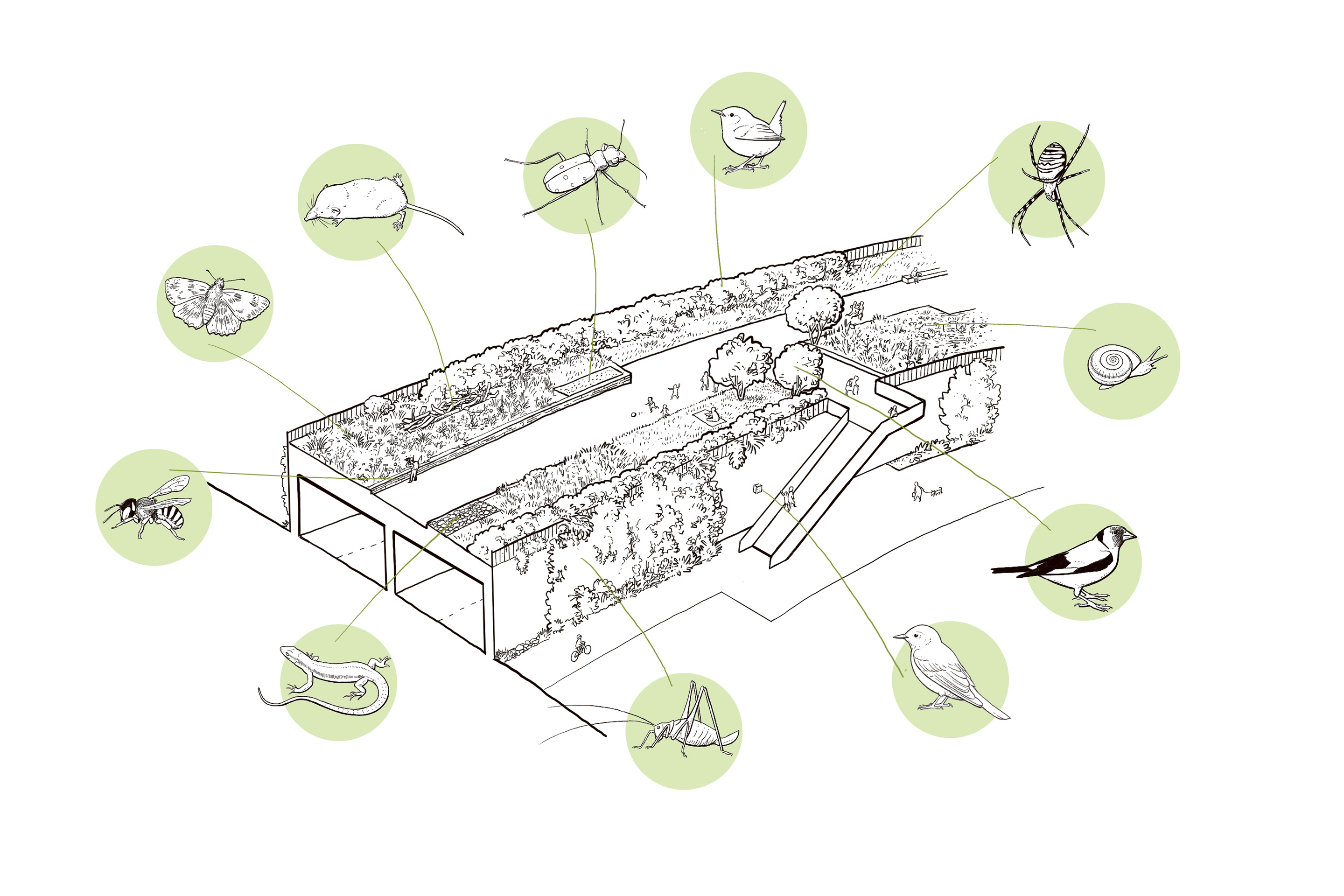

Der Ueberlandpark ist das grüne Kleid der «Betonkiste» und in unterschiedliche Abschnitte gegliedert. Vom ruhigen Schöneich-Parterre bis zum Aubrugg-Belvedere – über der rauschenden Autobahn bildet der Park ein Mosaik aus unterschiedlichen Gärten, Wiesen und einem Spielplatz. Begrünte Seitenwände sind ebenso Teil der Parkgestaltung.

Dank eines Nachtragskredits der Stadt Zürich wurde aus einem minimal begrünten Projekt ein zeitgemässer Quartierpark mit Bäumen und einem Pavillon. Was der Park heute bietet, wäre kaum in einem Wurf mehrheitsfähig gewesen: Silvan Durscher, Projektleiter bei Grün Stadt Zürich, sagt, «dass die Anpassungen auch noch zu Unzeit und das Mitgehen aller Beteiligten» zum tollen Ergebnis geführt haben.

Einbettung und Transformation

«Es ist eine interessante Zwischenphase», sagt Schärer, «der Park ist eröffnet, das Quartier steht aber mitten in der Transformation.» Ein Wald an Baugespannen links und rechts überragt den Hochpark, denn die Ersatzneubauten werden um einiges höher sein als der Bestand aus den 1940er- und 1950er-Jahren. In zehn Jahren wird der Park nicht mehr über den Bauten schweben, sondern in mittlerer Höhe zu liegen kommen.

Im Perimeter des Gestaltungsplans Ueberlandpark gehören zwei Drittel der Bauten unterschiedlichen Wohnbaugenossenschaften, die etappiert Ersatzneubauten erstellen. Auf Initiative der IG pro Zürich 12, einem Zusammenschluss der Schwamendinger Baugenossenschaften, ist die Spurgruppe Leben am Ueberlandpark der sechs Anreiner-Genossenschaften entstanden. Diese gleichen sich in Schlüsselthemen wie Mobilität, Nutzungsangebote oder Wohnungsmix ab. Die möglichst sozialverträglichen Umsiedlungen in Hinblick auf die Transformation entlang des Parks haben bei den Genossenschaften längst begonnen.

➔ Hier gibt es ein Video mit einem Flug über den Ueberlandpark.

Schon für den Bau der Einhausung benötigte das ASTRA Platz und dafür mussten Bauten weichen. So etwa die 80 Wohnungen der Baugenossenschaft Süd-Ost am Tulpenweg: In den sechs neu geplanten Zeilenhäusern und einem Hochhaus als städtebaulichem Orientierungspunkt werden in Zukunft 164 Wohnungen Platz finden. Dazu kommen gemeinschaftliche Räume und öffentliche Nutzungen wie ein Café. Die neue Dichte entlang des Parks erfordert erweiterte Nutzungsangebote.

Der einzige Bau auf Park-Niveau gehört ebenfalls der Baugenossenschaft Süd-Ost – früher thronte er über der Autobahneinfahrt Schöneich. Als Lärmschutzarchitektur gebaut, wendet das Gebäude dem neuen Park die Rückseite zu. Die auf der Parzelle projektierten Neubauten werden nicht nur mehr Wohnungen bieten als heute, sondern beziehen sich auf den neuen Freiraum indem sie gleichzeitig die Fläche zum Park und zur Winterthurerstrasse hin freispielen. Die erste Baustelle am Park liegt aber auf privatem Grund und ersetzt keine Wohnhäuser, sondern die ehemalige Grossgarage der AMAG. Der Betonrohbau der Utorem ist bereits über Park-Niveau gewachsen.

Der Gestaltungsplan des Amts für Städtebau fördert bei den Neubauten bauliche Brückenschläge zum Park, ein Schild auf Baustellenhöhe der Utorem weist auf die geplante Verbindung hin. Die Brücken schaffen einen direkten Zugang für die Bewohnenden und ergänzen gleichzeitig die öffentlichen Treppen und Lifte in den Annexen.

Damit verbessert sich die Vernetzung der Quartiere Saatlen und Schwamendingen-Mitte, die damit noch besser zusammenwachsen. Wir steigen über eine der Treppenannexe vom Park hinunter, um die eindrückliche Nähe der Einhausung zu den Wohnbauten zu erleben.

Neue Visionen

«Eine Vision wird wahr» heisst die Broschüre zu Parkeröffnung des Vereins Einhausung Autobahn Schwamendingen und der IG pro Zürich 12. Sie schaut auf die lange Planungsgeschichte zurück und hält fest, wie viel Ausdauer alle Beteiligten mitbrachten und welche Zusammenschlüsse für die Realisierung nötig waren.

Auch wenn Schwamendingen stark unter dem Verkehr zu leiden hatte und teilweise noch immer leidet, hat die Transformation von einer prekären zu einer attraktiven Wohnlage Begleiterscheinungen: Längst nicht alle heutigen Mietenden werden in Zukunft am Ueberlandpark wohnen; denn durch die Ersatzneubauten und die steigenden Mieten wird sich die Bevölkerungsstruktur ändern.

Wie in anderen Quartieren ist die Verdrängung vulnerabler Personen ein brisantes Thema und steht im Widerspruch zur Aufwertung. Mit den rund zwei Dritteln Wohnbaugenossenschaften ist die Eigentümerschaft am Ueberlandpark aber strukturell nicht rein marktwirtschaftlich orientiert.

Die künftigen Mietpreise der Genossenschaften werden sich an den Erstellungskosten der Bauten und nicht am Bodenpreis orientieren und damit nicht billig, aber für viele bezahlbar sein. Sobald die ersten Wohnungen privater Investoren und Genossenschaften ausgeschrieben sind, wird sich das Preisgefälle vergleichen und ebenso die wertsteigerde Wirkung des Parks ableiten lassen.

Lesen Sie hier den Wettbewerbsbeitrag zur Ersatzneubau Wohnsiedlung Neuwiesen, Zürich Schwamendingen

Die extrem belastete Wohnsituation beizubehalten um die Transformation zu verhindern, wäre sicherlich keine echte Alternative gewesen. Die realisierte Einhausung mit Park wird langfristig zur guten Lebensqualität in Schwamendingen beitragen. Wie Transformationen mit flankierenden Massnahmen begleitet werden können, bleibt jedoch Thema.

Für die betroffenen Mietenden am Ueberlandpark konnten dank der vorausschauenden Zusammenarbeit der Genossenschaften sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Ein künftiges Generationenprojekt müsste sich bezüglich Mobilität neu orientieren. Die Vision einer Stadt ohne innerstädtische Autobahn mag eine Utopie sein – doch Städte wie Paris oder Kopenhagen haben bereits entscheidende Schritte in diese Richtung unternommen.

Heute aber ist die Einhausung ein Bekenntnis zum Quartier und die Reparatur eines defekten Stadtraums – eine grosse Leistung. Während die öffentliche Hand sonst meist «diskret und etwas bürokratisch ihre Aufgaben erfüllt», macht sie mit dem Ueberlandpark «ein kraftvolles Statement für das Quartier», so Schärer.

Der Name Ueberlandpark wird sich gemäss dem Landschaftsarchitekten Matthias Krebs langfristig fest im Zürcher Alltag verankern. Mehr über den neuen Freiraum auf dem Dach der Einhausung und die geschaffene Biodiversität im folgenden Artikel zum Ueberlandpark.

Ueberlandpark, Zürich-Schwammendingen

Bauherrschaft

Bundesamt für Strassen ASTRA; Kanton Zürich; Stadt Zürich

Architektur und Städtebau

agps architecture, Zürich

Landschaftsarchitektur

Krebs und Herde Landschaftsarchitekten, Winterthur

Ingenieurinnen und Ingenieure

Inge K12plus: Locher, Zürich; Emch+Berger, Bern; Bänziger Partner, Zürich

Statik und Auflasten

Basler & Hofmann, Zürich

Biodiversität

bunterhund, Zürich

Signaletik

Integral Axel Steinberger, Zürich

Lichtplanung

Vogt und Partner, Winterthur

Rankgerüst

Gähler und Partner und Jakob Rope Systems

Mobiliar (Konstruktionsplanung)

Burri Public Elements, Zürich

Spielgeräte

Kukuk Schweiz

Projektdaten

Planerwahlverfahren: 2007, 1. Preis

Projektierung: 2008–2022

Realisation: 2023–2025

Fertigstellung: Mai 2025