Verzogen und verzerrt

SAM Architekten und die Ingenieure von Conzett Bronzini Gartmann haben ein Ferienhaus nach traditionellem Rezept erstellt: Holzaufbau auf mineralischem Sockel. Das Konstruktionsprinzip ist bekannt, doch die Interpretation hält Überraschungen bereit.

In aufgeklärten Architektenkreisen geniesst die Bauaufgabe «Ferienhaus» einen zwiespältigen Ruf und dies nicht erst seit der Annahme von Zweitwohnungsinitiative und revidiertem Raumplanungsgesetz. Beim Ferienhaus spitzt sich das Dilemma zu, das auch beim Einfamilienhaus stets mitschwingt: Der Reiz, mit einem frei stehenden Gebäude zu experimentieren, kollidiert mit dem Unbehagen, die Landschaft zu zersiedeln und Ressourcen zu verschleissen.

Dabei ist die Nutzung beim Feriendomizil naturgemäss noch spärlicher, die induzierte Mobilität höher und der Eingriff in die Landschaft empfindlicher als beim Einfamilienhaus. Gleichzeitig ist die gestalterische Freiheit oft grösser: Neben all dem Pragmatismus, der solche Investitionen begleitet, ist das Thema des architektonischen Entwurfs näher beim Lustschloss als beim Bauen für das Existenzminimum angesiedelt. Schliesslich soll dieser Typus einen Rückzugsort aus den Zwängen des Berufslebens ermöglichen eine fast unwiderstehliche Verlockung für viele Architektinnen und Architekten, deren Arbeitsalltag selten solche Gelegenheiten bereithält. Und eine Chance, die Bauaufgabe als technische und formale Versuchsanordnung zu nutzen.

Beim Ferienhaus Tgiesa Crapera in Lenzerheide GR haben SAM Architekten und Partner aus Zürich und die Churer Bauingenieure Conzett Bronzini Gartmann denn auch die Gelegenheit genutzt, konstruktive und gestalterische Ideen konsequent weiterzudenken. Das Haus befindet sich am östlichen Rand des Dorfs; es ist das vorletzte Gebäude an einem Strässchen, das sich den Hang hinaufschlängelt und im Wald verliert. Unterhalb liegt das Tal mit dem Dorfkern, oberhalb gibt es nur noch Fichten und Lärchen und in der Ferne den kahlen Gipfel des Rothorns. Die Nachbarschaft besteht aus meist älteren Bauten, die sich unter ihren Satteldächern ins Gelände ducken.

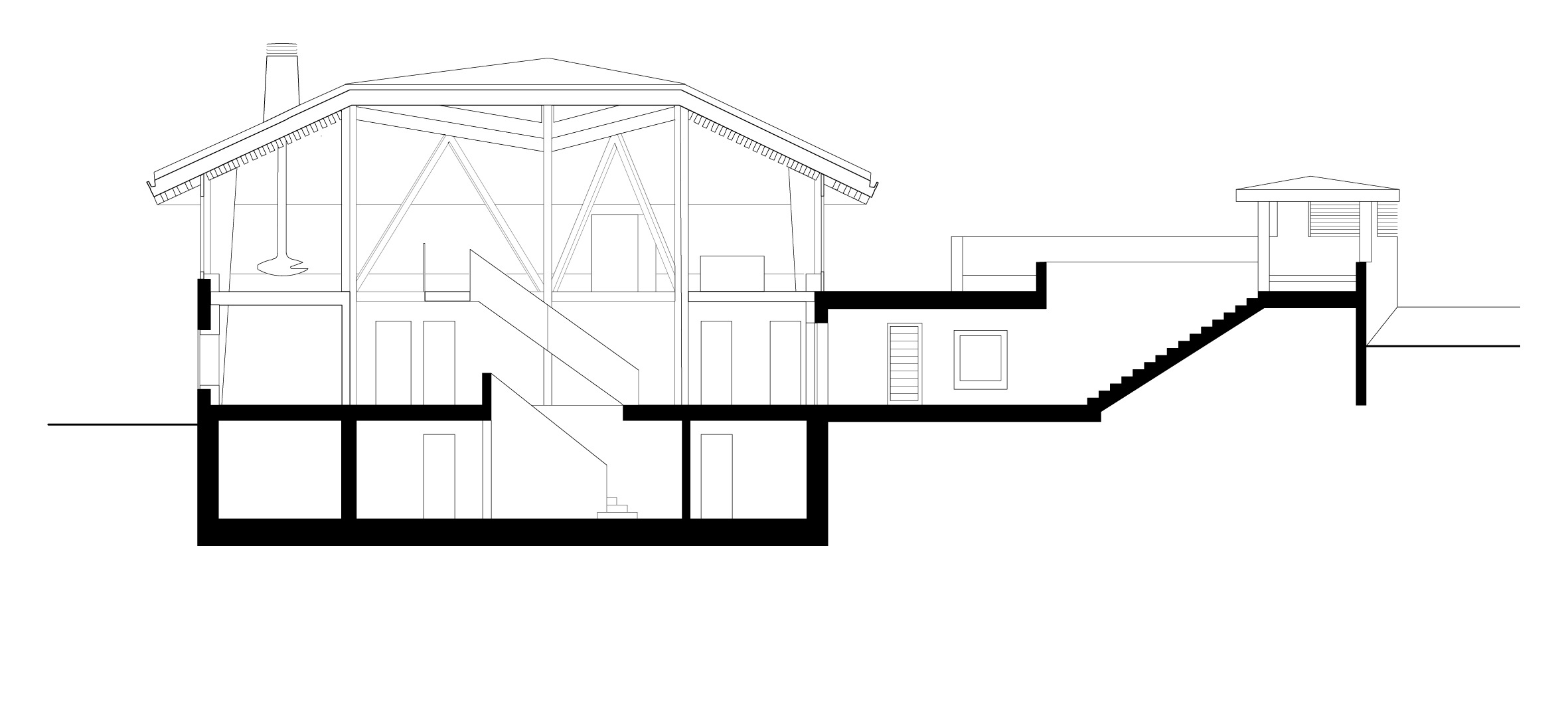

Der Neubau ersetzt ein Baumeisterhaus aus den 1940er-Jahren, das nach mehreren Besitzerwechseln und einem stark gewachsenen Raumprogramm einiges von seiner ursprünglichen Qualität eingebüsst hatte. Seine prägenden Attribute die Zufahrt von unten, der Knick im Grundriss entlang der Höhenlinie, die mächtige Terrasse im Westen, die Ausrichtung des Baukörpers gemäss den Hauptwindrichtungen und die Hinwendung zum Panorama waren indes stimmig, und die Planer haben sie für den Neubau wieder aufgegriffen. Dabei haben sie zwei Themen besonders vertieft: zum einen die verzerrte Form des Gebäudes, dessen Geometrie dem Verlauf der Bergkante folgt, und zum anderen die traditionelle Kombination eines mineralischen Sockels mit einer aufgesetzten Holzkonstruktion.

Holz auf Beton

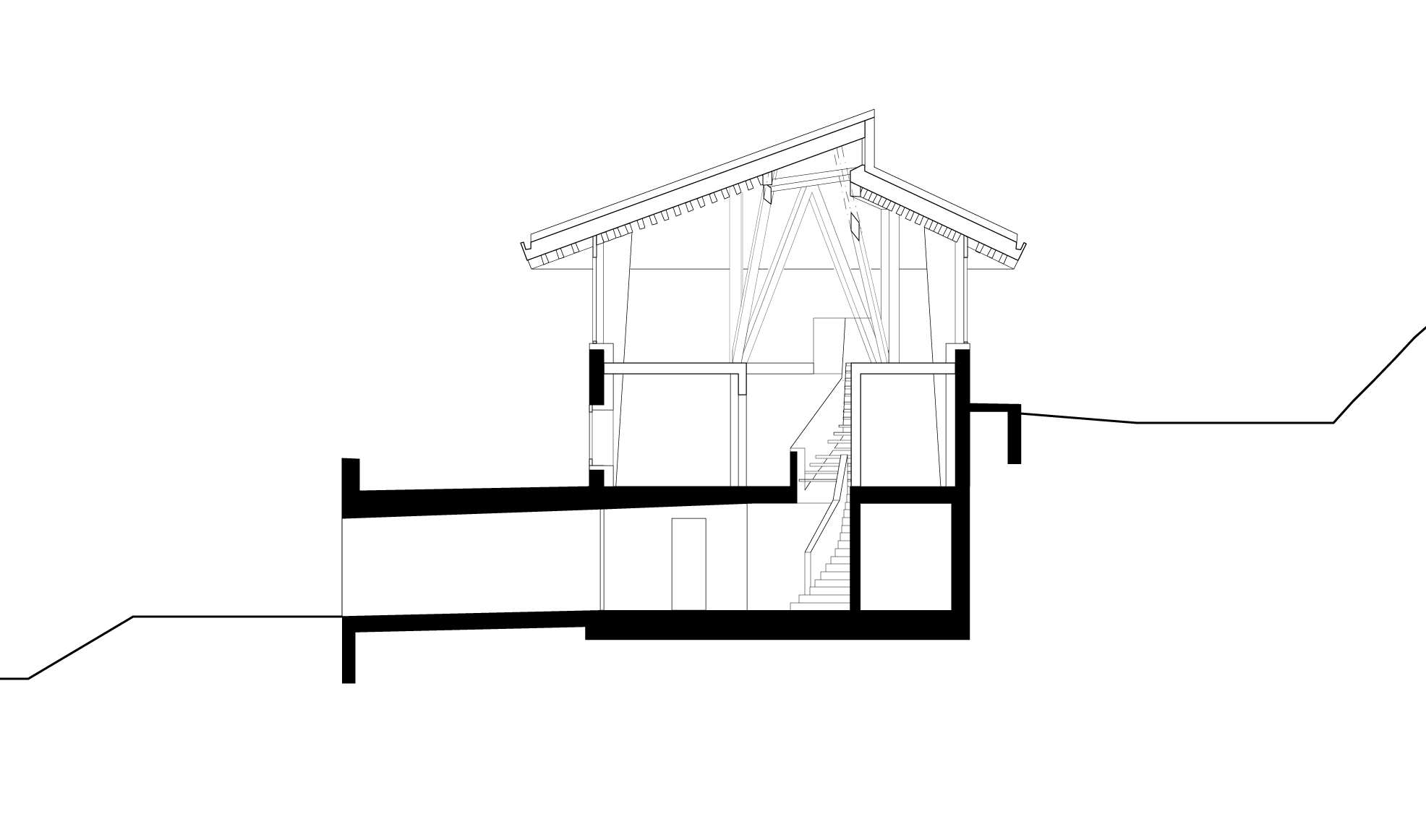

Die Vorfahrt unterhalb des Hauses wird dominiert von massiven, aus Weissbeton gegossenen Stützmauern. Hinter diesen befinden sich die Garage, diverse Keller- und Technikräume und der Eingang; man betritt das Haus durch eine harte, felsige, in den Hang gestemmte Sequenz. Eine Etage weiter oben, im Sockelgeschoss, wo das Gebäude teilweise aus dem Erdreich ragt, reihen sich fünf Schlafzimmer und drei Nassräume um die zentrale Treppe. Hier wechselt die Stimmung: Die Trennwände sind aus Holz, ebenso wie die Decke, die von vorgefertigten, in den Sockel eingespannten Holzpilastern gehalten wird. Die nächste Etage schliesslich, die wegen des steilen Hangs ebenerdig zum oberen Strässchen liegt, besteht aus einem einzigen, nach allen Seiten offenen Küchen- und Wohnbereich, der ganz aus Holz gezimmert ist und von einem mehrfach gefalteten Dach überspannt wird.

Chalet oder Pagode

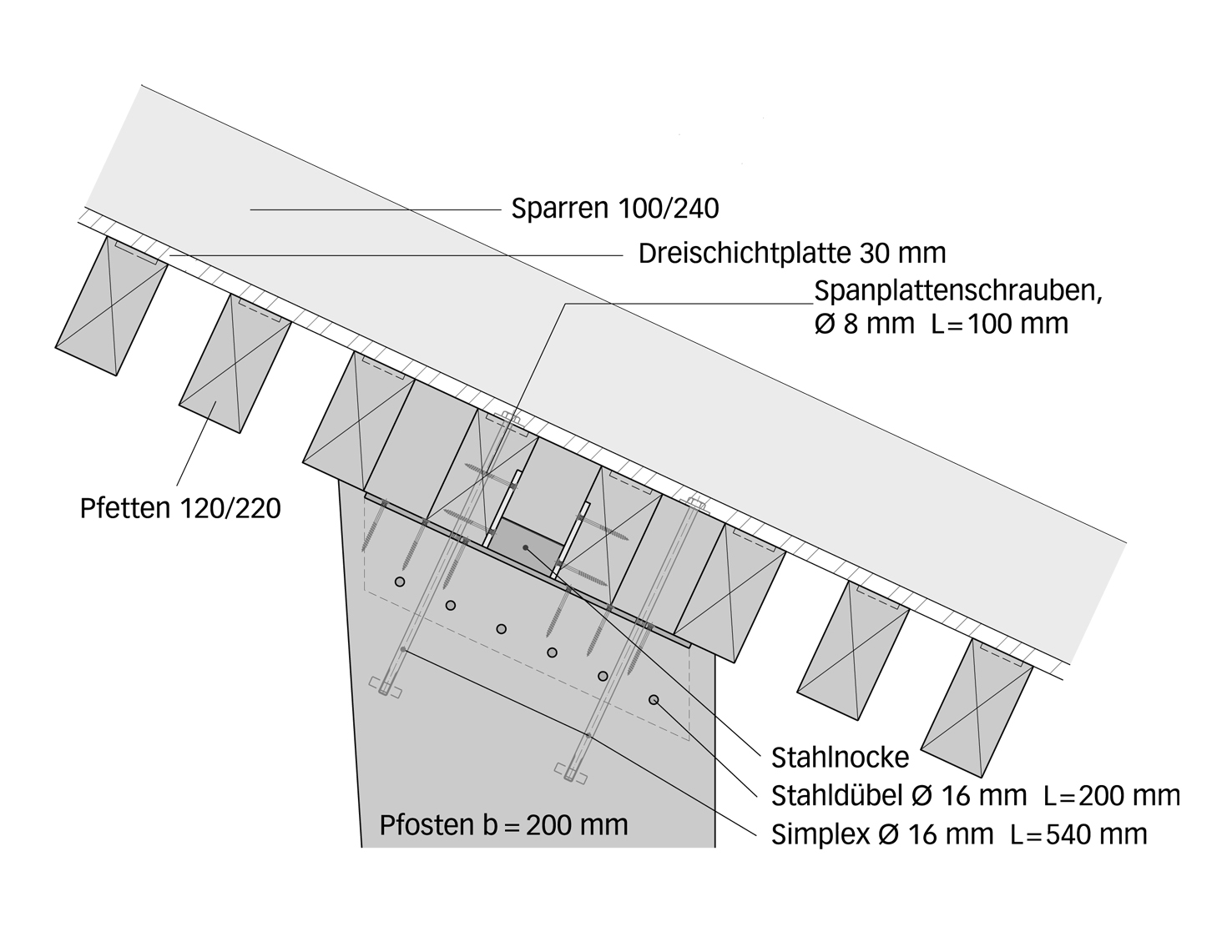

In diesem Dach konzentrieren sich mehrere Eigenheiten des Hauses. Auf den ersten Blick erkennbar ist die ungewöhnliche Konstruktion: Anstelle der Sparren sind in der Untersicht Pfetten als regelmässiges Streifenmuster zu sehen. Dies ist nicht nur ein Hinweis auf die besondere statische Lösung (vgl. Kasten «Räumliches Tragwerk aus Holz», unten); die dicht angeordneten Pfetten betonen die horizontale Ausdehnung des Dachs, das dadurch flächiger und weiter wirkt und den Raum entsprechend grösser erscheinen lässt. Die Sparren dagegen sind nur von aussen zu erkennen, wo ihre Stirnen im offenen Dachrand sichtbar werden. Ihre unregelmässige Anordnung verweist auf den Kräftefluss innerhalb der Dachkonstruktion: Über den Stützen sind die Sparren doppelt so dicht angeordnet wie dazwischen. Gleichzeitig bilden die Stirnen ein rhythmisches Muster, das im Kontrast zu den strengen Streifen der Pfetten eine gestalterische Komponente einbringt.

Diese Spannung zwischen den nüchternen Entwurfs- und Konstruktionsregeln, die sich die Planer selbst auferlegt haben, und der zurückhaltenden Verspieltheit, mit der sie sie auslegen, prägt das ganze Gebäude und verleiht ihm seinen leicht subversiven Reiz. Dass im ganzen Haus kein einziger rechteckiger Raum zu finden ist, müsste keineswegs zwingend aus der Figur des Vorgängerbaus folgen. Doch im Neubau ist fast alles verzerrt und verzogen: die Zimmer, das Treppenhaus, die fünfeckigen Bodenplatten im Eingangsgeschoss, die sich nach unten verjüngenden Pilaster in der Fassadenebene, die schrägen Stützen rund um das Treppenauge, das Dreieck-Sterne-Muster der Tapeten in den Zimmern, das Faltdach aus Trapez- und Dreiecksflächen, der schräg abgeschnittene Dachabschluss und sogar noch das Kamin mit der trapezförmigen Seitenansicht.

Selbst «unverfängliche» Elemente wie die Wasserspeier wirken mehrdeutig: Ihre Überlänge ist im alpinen Raum sinnvoll und durchaus üblich; doch die Proportionen und die schrägen Spitzen evozieren auch gereckte Drachenhälse, und diese Assoziation unterläuft die rationale Begründung. Ein latenter Spieltrieb beseelt das Haus mit unzähligen, leise angedeuteten Fährten, denen die geneigte Fantasie folgen kann. Wer sich darauf einlässt, entdeckt eine Welt von Interpretationen. Dieses mächtige, bewegte Dach mit seinen spitzigen Speiern, das sich unter dunklen Fichten und Lärchen und steilen Schneehängen an den Berg schmiegt gehört es zu einem alpinen Ferienhaus, einem würdigen Nachfolger des gemütlich-hölzernen helvetischen Chalets, oder am Ende vielleicht doch zu einer japanischen Pagode, die sich aus einem Manga hierher verirrt hat

Räumliches Tragwerk aus Holz

Es hätte auch ein Betondach sein können. Als Sacha Menz von SAM Architekten die Skizzen seiner Dachlandschaft den Ingenieuren zeigte, kam zuerst die Idee des Faltwerks auf. Aus Kostengründen und wegen des lokalen Kontexts war für das Dach des Ferienhauses in Lenzerheide bestehend aus sechs trapez- und dreiecksförmigen Flächen ein Tragwerk aus Holz gewünscht. Doch wie wurde diese für einen Holzbau unübliche Flächentragwirkung erzeugt? Wie wirkt sich diese Lösung auf die Wahrnehmung im Innenraum aus? Das Tragverhalten von Faltwerken wird durch das Wechselspiel von Platten- und Scheibentragwirkung charakterisiert. Dafür sorgt hier der dreischichtige Aufbau des Dachs: Die obenliegenden Sparren und die untenliegenden Pfetten übernehmen als zweidimensionaler Rost die Plattenwirkung. Die dazwischenliegenden Dreischichtplatten übernehmen die Scheibentragwirkung. Wesentlich ist die kraftschlüssige Verbindung der Ränder in diesem Fall die Grat- und Kehlsparren mit dem Rost und den Scheiben, die die gegenseitige Stützung der anstossenden Elemente gewährleistet. Ein Vorteil dieses Aufbaus ist die reduzierte Anzahl Holzverbindungen, da jede Schicht gerichtet ist und somit keine Kreuzungen entstehen. Ein weiterer Vorzug ist, dass im Faltwerk die aus vertikaler Beanspruchung anfallenden Horizontalkräfte kurzgeschlossen werden wie beim Zugband des traditionellen Hängewerks. Somit genügen die im Sockel eingespannten Stützen sowie der zentral gelegene, aussteifende Kern für die horizontale Stabilität des Dachs. Im Innenraum nimmt man den Holzbau optisch als flächig wahr, womit das ebenso flächige Tragverhalten intuitiv ablesbar wird. Die im 24-cm-Raster dicht angeordneten Pfetten haben alle die gleichen Abmessungen 120/220 und bilden einen ruhigen Rhythmus, der nur durch die Knicke in der Dachlandschaft unterbrochen wird. Verschiedene Indizien deuten auf eine verborgene tragende Schicht: zum einen die ungewohnte Schlankheit der Gratsparren, die ebenfalls 120/220 messen, und zum anderen die Füllhölzer im Auflagerbereich, die eher an eine punktgestützte Pilzdecke als an ein gerichtetes Tragwerk erinnern. Von aussen sind die Sparren und damit die dritte tragende Schicht gut sichtbar. Im Unterschied zu den Pfetten sind die Sparren (100/240) schlanker, und nicht immer im gleichen Abstand angeordnet: 55 cm im Regel- und die Hälfte davon im Stützenbereich. Diese Differenzierung hebt die innere Stützenanordnung hervor und verdeutlicht, dass diese Schicht keine sekundäre Tragwirkung hat, sondern als integraler Teil des Dachtragwerks wirkt. Weniger intuitiv erscheinen hingegen die trapezförmigen Stützen. Ihre nach unten verjüngte Form deutet darauf hin, dass Einspannmomente im Stützenkopf eingeleitet werden. Konstruktiv ist dies über Simplex-Verbindungen möglich, aber entscheidend für die Dimensionierung des Querschnitts (h bis 650) ist die Krafteinleitung in die Pfetten quer zur Faser, die durch Stabdübelverbindungen unterstützt wird.

(Thomas Ekwall, Redaktion TEC21)

Am Bau Beteiligte

Bauherrschaft

privat

Architektur

SAM Architekten und Partner, Zürich

Tragwerksplanung

Conzett Bronzini Gartmann, Chur

Realisation

Zoanni Baumanagement, Chur

Bauphysik

Kopitsis Bauphysik, Wohlen

Elektroplanung

Marquart Elektroplanung + Beratung, Vaduz

HL-Planung

Remo Collenberg Büro für Energietechnik, Chur

Sanitärplanung

Marco Felix Planungsbüro für Haustechnik, Chur

Spenglereiarbeiten

Dachtechnik AG, Domat/Ems