Wofür es Wert ist, Gebautes zu pflegen

Ausstellung im ZAZ Bellerive

Die Ausstellung «For What It’s Worth» im ZAZ Bellerive spannt einen Bogen von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft der Denkmalpflege. Der Aufruf: für die gebaute Umwelt Sorge zu tragen und bisher marginalisierte Gruppen miteinzubeziehen.

Bruchstücke von steinernen Säulen mit floralen Kapitellen - aufgebahrt auf Paletten - empfangen die Besuchenden der Ausstellung «For What It’s Worth» draussen vor dem Eingang. Im Inneren führen weitere Bauteile aus abgebrochenen Häusern unterschiedlichen Alters und Stils durch die Ausstellung und erzählen so im Massstab 1:1 vom Wert des gebauten Erbes.

Auf grossen angehängten Etiketten erfährt man zusätzlich, woher die Gebäudefragmente wie zum Beispiel die schwarze Marmorplatte oder das detailreiche Gipsfries stammen.

Denkmalpflege und Wiederverwendung

Die assoziative Annäherung an das Thema Denkmalpflege oder das «Sorgetragen», wie es die Kuratorin Roxane Unterberger formuliert, führt zunächst auf eine nicht ganz korrekte Fährte. Man könnte daraus schlussfolgern, dass nur «schöne» Gebäude mit kunstvoll gefertigten baulichen Elementen und werthaltigen Materialien es wert seien, geschützt zu werden.

Dabei geht es bei Denkmalschutzobjekten um weit mehr als ästhetische Aspekte. Die Baudirektion des Kantons Zürich beschreibt sie als «wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder baukünstlerischen Epoche». Die Denkmalpflege erfasst Gebäude aber erst mit einer Generation Abstand.

Somit rücken Bauten ab 1980 gerade erst in ihren Fokus, jene aus den 1960er- und 1970er-Jahren sind noch nicht lange oder nur teilweise inventarisiert. Die vage Annahme, bei schützenswerten Gebäuden handle es sich um Baubestand aus der Vorkriegszeit rührt demnach aus dem zeitlich versetzten Betrachtungszeitraum der Denkmalpflege.

Die Ausstellung läuft vom 5.September 2025 bis 18. Januar 2026 im ZAZ Bellerive, Zentrum Architektur Zürich, Höschgasse 3, 8008 Zürich

Am 13. November 2025 findet im Anschluss an die öffentliche Führung durch die Ausstellung «For What It’s Worth» die Podiumsdiskussion «Theater – Bauen oder Bewahren» statt.

Information und Anmeldung HIER

Die vom Kontext losgelösten ausgestellten Bauteile erzielen aber noch einen weiteren Effekt. Sie weisen unmissverständlich auf das Thema Re-Use hin. Aktuell wird es eher aufgrund ökologischer Aspekte thematisiert als im Zusammenhang mit der Denkmalpflege. Dabei können auch alte Bauteile, die bei neuen Gebäuden wiederverwendet werden, einen grossen Identitätswert aufweisen.

Die signifikanten rostigen Trapezbleche der Fassade des Schulhauses Wallrüti, die am Fotomuseum Winterthur wiederverwendet wurden, schaffen eine einzigartige Wiedererkennbarkeit. Ein Zeitstrahl an der Wand informiert über die lange Tradition des Wiederverwendens, die während der Moderne zunehmend verschwand und erst jetzt langsam wieder zurückkehrt.

Immaterielles Erbe

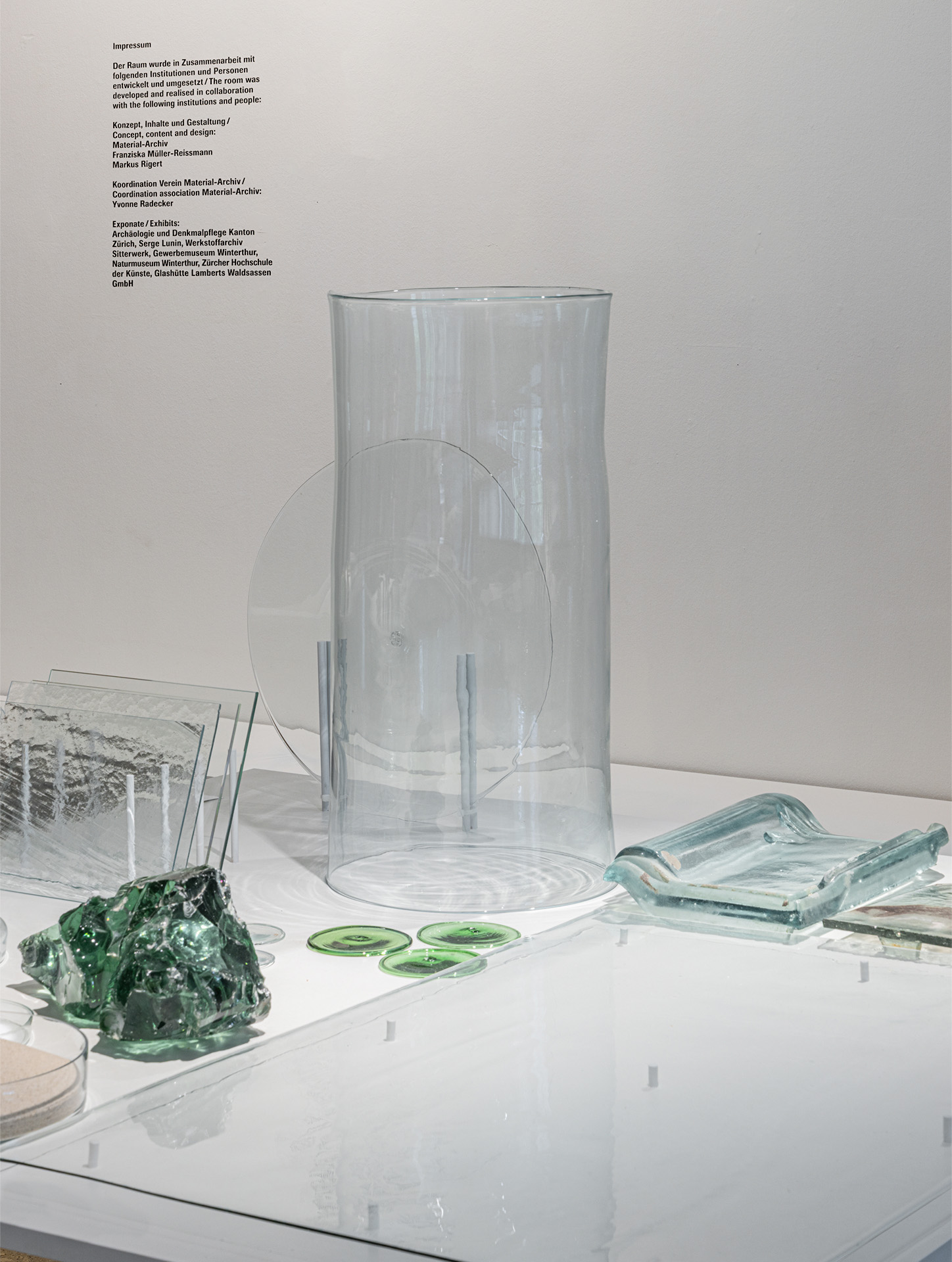

Während sich die untere Etage mit dem materiellen Erbe und der Institution Denkmalpflege befasst, schaut die obere auf das immaterielle Erbe. Im mittleren Raum stehen das Materialwissen, dessen Vermittlung und Weiterentwicklung im Zentrum.

Franziska Müller-Reissmann, Leiterin des Material-Archivs, stellt in einer stückreichen Installation die Geschichte von fünf Materialkomplexen vor: Glas (Geschichte des Durchblickens), Kohle (Geschichte des Verbrennens), Eisen (Geschichte des Transformierens), Gips (Geschichte des Nachbildens) und Holz (Geschichte des Wachsens). Dieses handwerkliche, materialbezogene Wissen bildet heute eine reichhaltige, fachübergreifende Grundlage für einen sorgsamen Umgang mit dem Bestand.

Zukünftiges Erbe

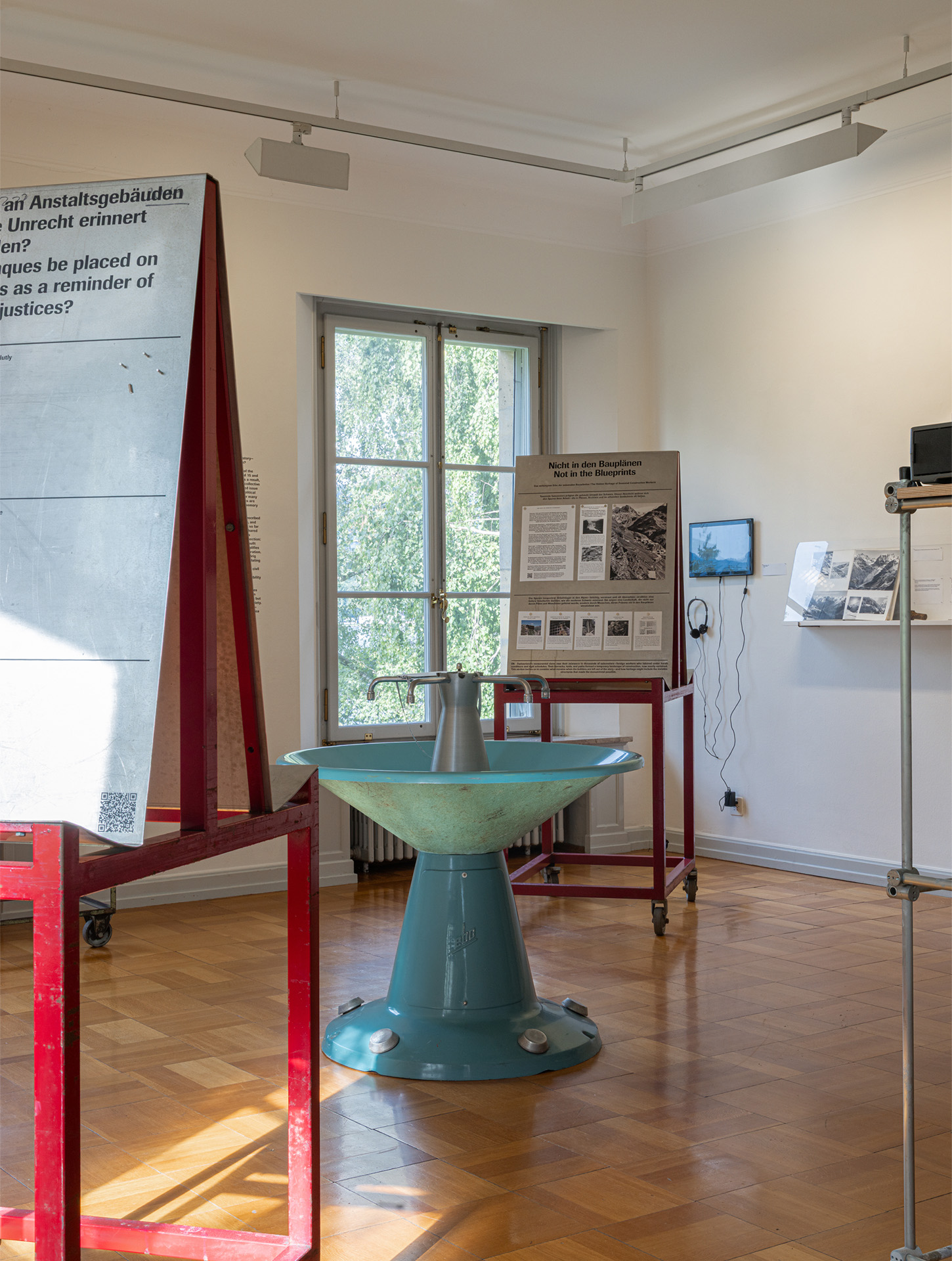

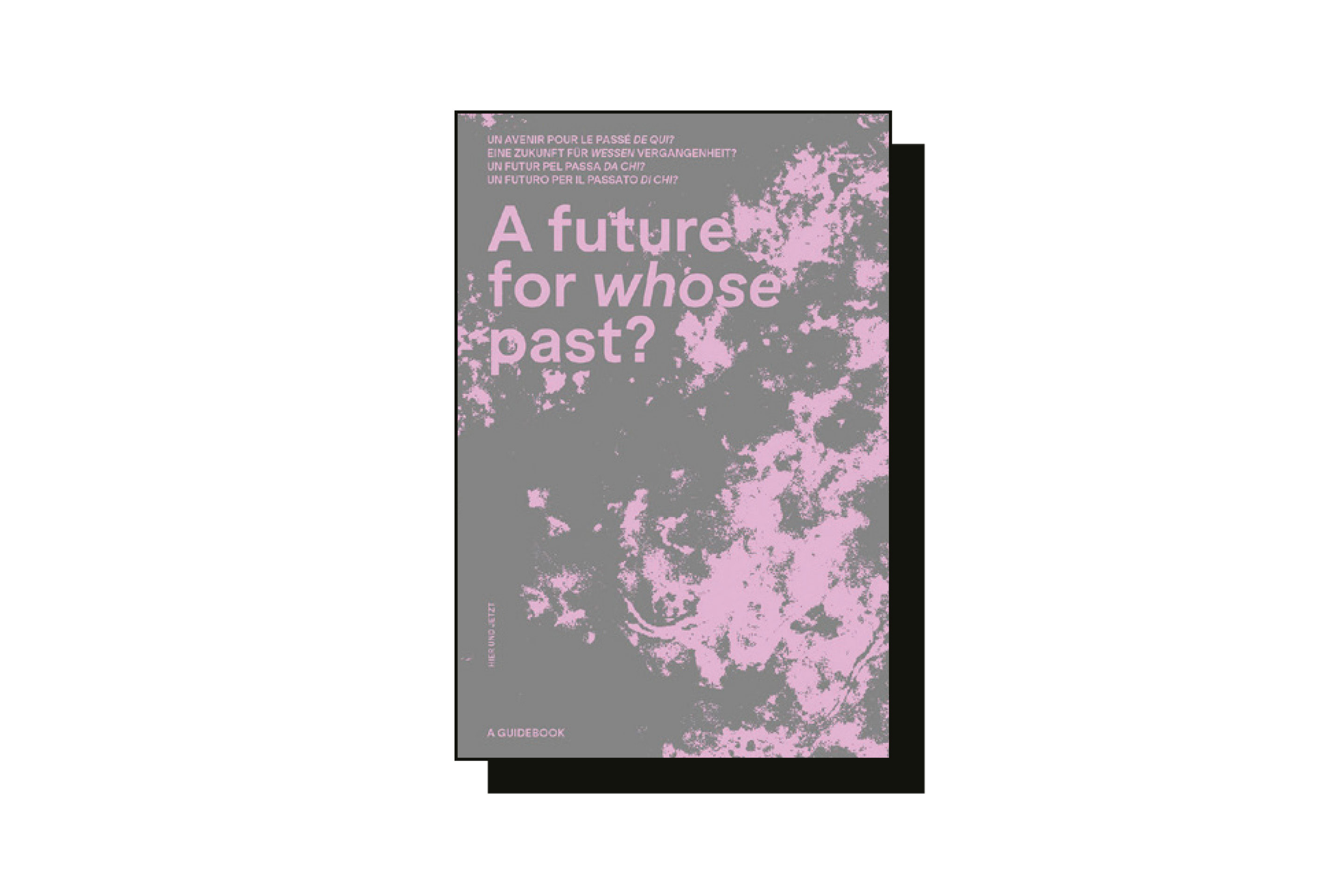

Der dritte Teil der Ausstellung befindet sich in den vier kleineren Kabinetten des Obergeschosses. Mit dem Thema «Eine Zukunft für wessen Vergangenheit» greift er den Inhalt des Buchs «A future for whose past?» auf, herausgegeben von ICOMOS Suisse und dem Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege der ETH Zürich.

Der Lehrstuhl von Silke Langenberg gestaltete diese Räume. Mit den Beiträgen über Kinderdörfer in Griechenland, Fotoarbeiten von Personen aus der Skate-Community oder die durch Ersatzneubau verdrängte Bevölkerung in Zürich Schwamendingen richten sie den Blick auf bisher vernachlässigte Perspektiven und Themen wie «Teilhabe» in der Denkmalpflege.

Damit regen sie dazu an, künftig auch Minderheiten in die allgemeine Erinnerungskultur miteinzubeziehen, und stellen gleichzeitig die Frage: Wie erreichen diese Diskurse überhaupt marginalisierte Bevölkerungsgruppen? Als Antwort darauf konzipierten sie eine Ausgabe des Strassenmagazins «Surprise». Ein starkes Zeichen, das vielleicht den Anfang eines inklusiveren Austauschs über das gebaute Erbe darstellt.

Mit dem Bogen vom Gestern über das Heute zum Morgen des Sorgetragens für die gebaute Umwelt macht das ZAZ Bellerive auf die Wichtigkeit der Denkmalpflege aufmerksam. Sie ist ein institutionelles Mittel, um kulturell wichtige Bauten zu bewahren und gegen Abrissinteressen zu schützen. «Ihre langfristige Erhaltung liegt im öffentlichen Interesse», konstituiert die Denkmalpflege.

Doch Abriss ist nicht nur sozial oft ein Debakel, sondern auch ökologisch, denn es wird damit immer bauteilgebundenes CO2 freigesetzt. So bleibt eine dringende, von Silke Langenberg formulierte Frage: «Muss man wirklich alles schützen, damit es nicht abgerissen wird?»