Gebautes Klangbild

Kambodscha erholt sich nur langsam vom Erbe der Gewaltherrschaft der Roten Khmer. Vor allem in ländlichen Regionen ist der Zugang zu Bildung stark eingeschränkt. Hier setzt das Projekt «Smiling Gecko Cambodia» an. Auf dem Campus der lokalen NGO hat das Westschweizer Designstudio Atelier Oï verschiedene Gebäude mitgestaltet. Als jüngster Zugang wurde Ende Juni das Kulturzentrum «The Gong» eingeweiht.

Unter dem Motto «Kambodschaner für Kambodschaner» soll auf unternehmerischer Grundlage und mit Eigenleistung der Bevölkerung auf einem eigenen, ländlichen Areal eine Gemeinschaft entstehen, die den Menschen Ausbildung und regelmässiges Einkommen ermöglicht. 2014 startete das Projekt auf 9 ha Fläche, inzwischen ist das Gelände auf 150 ha angewachsen. Der Campus liegt in der Provinz Kampong Chnang, rund 60 km von der Hauptstadt Pnom Penh entfernt. Unternehmerische Bereiche wie Ackerbau, Tierzucht, Schreinerei, Metallbau und vor allem ein luxuriöses Resort sollen unter anderem die zweisprachige Modellschule Education Campus finanzieren.

In Bildung investieren

Auf dem Campus hat das Westschweizer Designstudio Atelier Oï bereits verschiedene Gebäude mitgestaltet. Der Kontakt zwischen den Designern und Hannes Schmid kam 2018 anlässlich der Ausstellung «Oïphorie» im Museum für Gestaltung Zürich zustande: «Hannes Schmid hat uns dort von seiner humanitären Arbeit sowie den Bildungs- und Ausbildungsprojekten erzählt», sagt Atelier-Oï-Mitbegründer Aurel Aebi. Der Austausch führte dazu, dass Aebi das Projekt in Kambodscha besuchte. In der Folge entwickelte das transdisziplinäre Team aus La Neuveville ein Konzept einer Universität für Wissenschaften und plante eine Mittelschule bis zur Ausführungsreife.

Als jüngster Zugang auf dem Campus wurde Ende Juni das Kulturzentrum «The Gong» eingeweiht. «Wenn man in etwas Nachhaltiges investieren will, investiert man am besten in Menschen und in Bildung», sagt Aurel Aebi. Erklärtes Ziel des neuen Kulturzentrums ist es, die kambodschanische Musik und Kunst zu bewahren und neu zu beleben. So beherbergt es das «Sonic Studio», ein hochmodernes Aufnahmestudio, in dem traditionelle Khmer-Musik dokumentiert und für künftige Generationen archiviert werden kann. Darüber hinaus bietet «The Gong» ein Auditorium für Live-Auftritte, Tanzworkshops und Bildungsprogramme, die sowohl die lokale Bevölkerung als auch internationale Künstlerinnen und Künstler einbeziehen.

Natürliche Belüftung

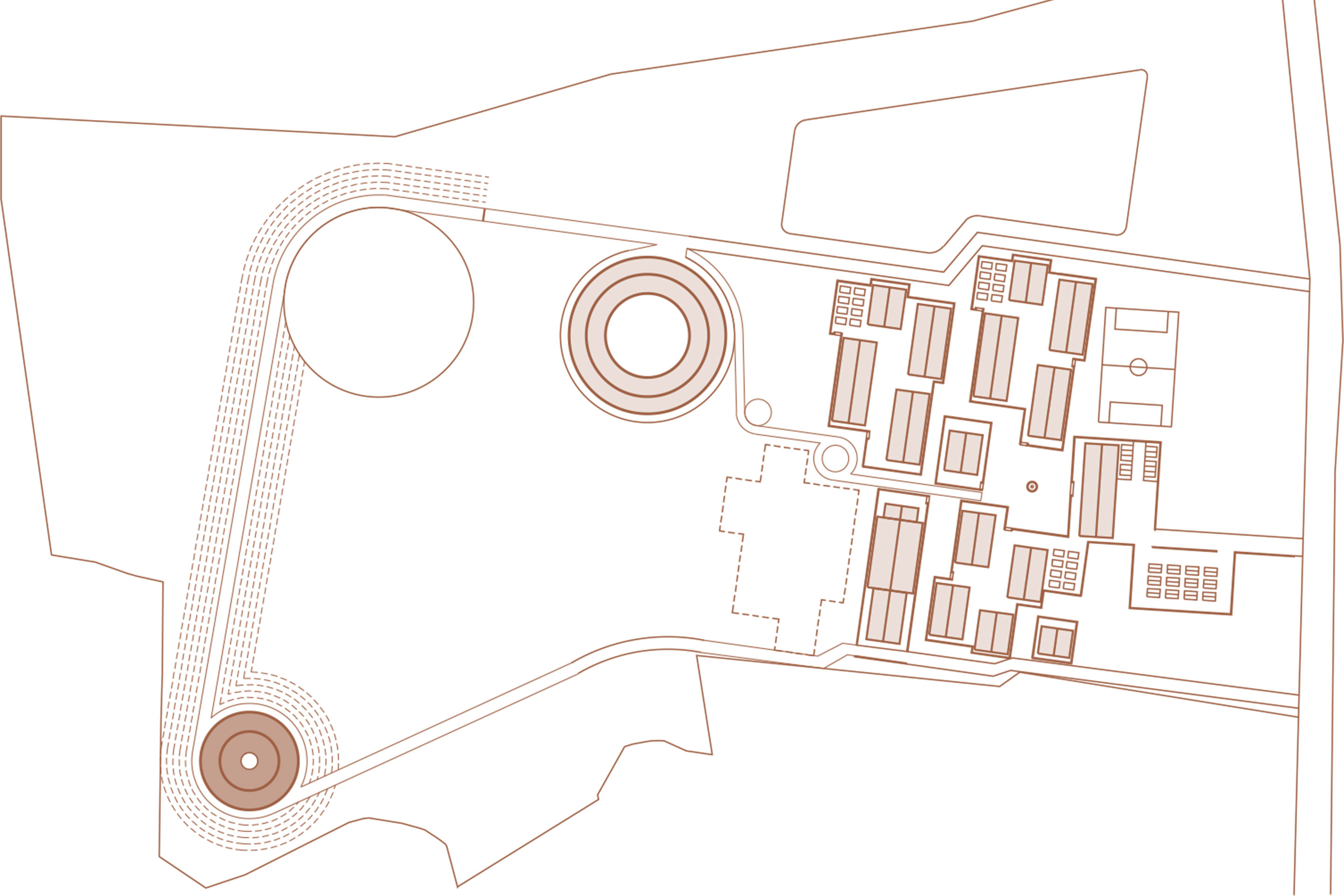

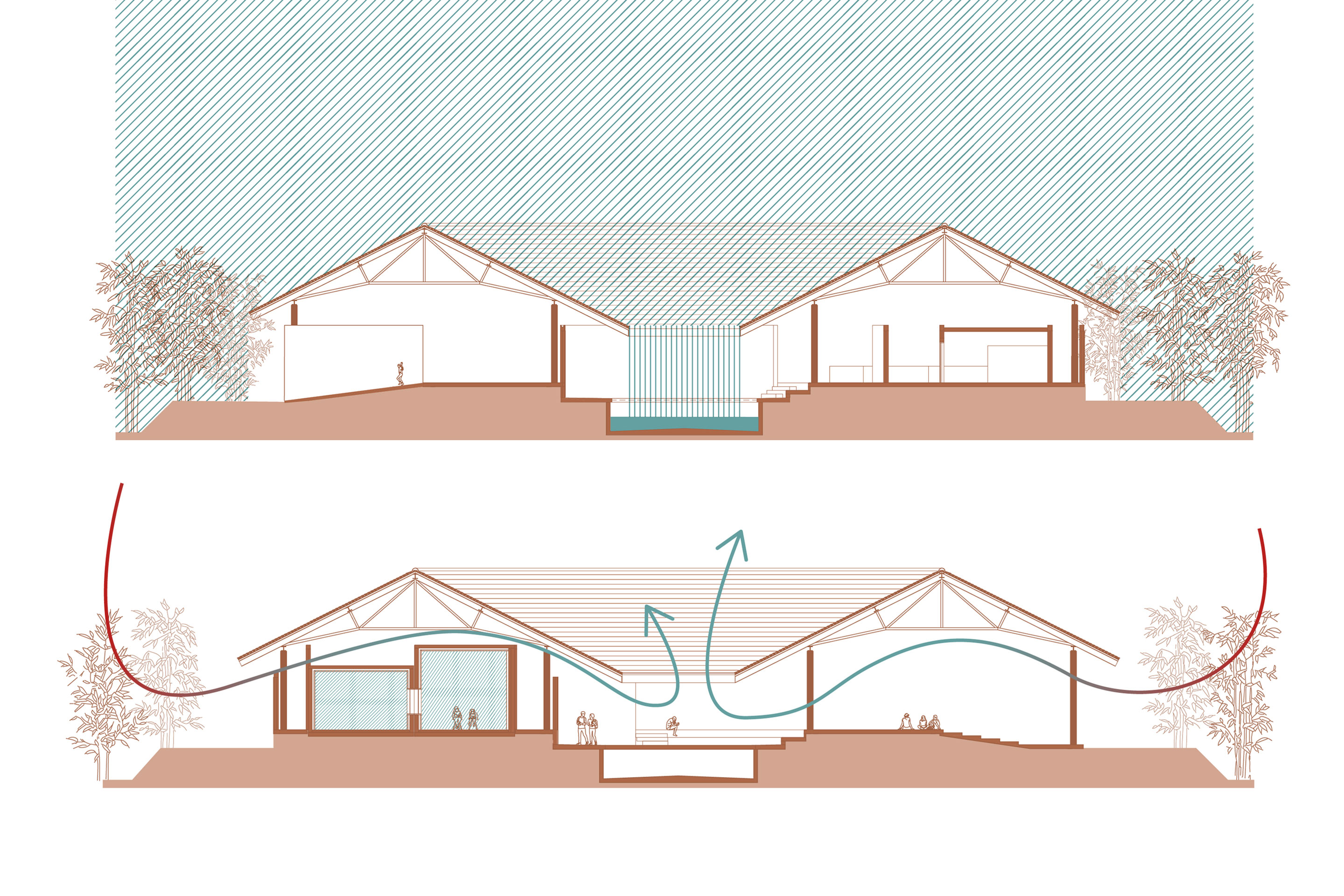

Am höchsten Punkt des Geländes wurde das Terrain um 2 m aufgeschüttet. Darauf erhebt sich wie auf einer Plattform, sichtbar erhöht und gegen Überschwemmungen geschützt, das Gebäude. Der Rundbau hat einen Durchmesser von 40 m und eine Höhe von 9.60 m. Organisiert ist das Gebäude gemäss seiner Ausrichtung: Im Norden befinden sich Rezeption und Café, im Westen die Aufnahmestudios. Letztere sind aus Stahlbeton-Hohlwänden gebaut und – zwecks Vermeidung der Schallübertragung zwischen den Studios – voneinander getrennt. Im Osten ist das mit geschwungenen Ziegelwänden eingefasste Auditorium mit 100 Sitzplätzen untergebracht. Das Dach sitzt wie ein Hut auf 36 Stützen und besteht aus einem Stahlfachwerk mit einer Spannweite von 14 m, das sich auf 18 Achsen wiederholt und so die Kreisform bildet.

Die Aussenhülle minimiert mit ihrer runden Form die Fläche, die der tropischen Sonne ausgesetzt ist. Das Lochlehmziegelmuster der Fassade ist höchst dekorativ, reguliert aber auch die Temperatur im Innern. Eine doppelte Gebäudehülle schützt die Aufnahmestudios vor direkter Sonneneinstrahlung und verringert so die Wärmeaufnahme. Neben der Aussenwand ermöglichen auch der Haupteingang im Norden und die Nebeneingänge im Südosten und Westen eine bessere Querlüftung. In der Regenzeit wird Regenwasser vom Dach ins Zentrum des Gebäudes geführt, dort gesammelt und in ein Rückhaltebecken geleitet. Das so gespeicherte Wasser wird in der Trockenzeit in den landwirtschaftlichen Betrieben auf dem Gelände genutzt.

Der Bau wurde gemeinsam mit einem lokalen Generalunternehmer für die Stahl-, Beton- und Maurerarbeiten zwischen 2023 und 2024 realisiert. Die Schreinerarbeiten in den Aufnahmestudios setzten Handwerker aus der Campus-Schreinerei unter Verwendung von lokalem Kautschukholz um. Die Schweizer Firma Implenia hat zudem jeweils für einige Monate Mitarbeitende entsandt, die die Bauleitung vor Ort übernommen haben.

Herr Aebi, Atelier Oï arbeitet für viele Luxuskunden wie Louis Vuitton oder Fendi Casa. Sind Luxus und Hilfsprojekte nicht Gegensätze?

Nein. Jedes Projekt, ob gross oder klein, lokal oder international, gehen wir auf die gleiche Weise an. Zunächst geht es darum, in die Geschichte der Marke einzutauchen, ihre DNA durch Materialien zu illustrieren, zu konstruieren, zum Leben zu bringen, zu inszenieren und ins rechte Licht zu setzen.

Was war Ihre Motivation, sich in einem humanitären Entwicklungsprojekt zu engagieren?

Atelier Oï ist eine Gemeinschaft von 45 Menschen. In unserem transdisziplinären Team kommen unterschiedliche Kompetenzen zusammen, wir arbeiten für viele verschiedene Kunden – und wir wollen gemeinsam soziale Verantwortung leben. Daher setzen wir unsere Fähigkeiten auch für humanitäre Projekte ein, mit denen die Lebensbedingungen der Menschen verbessert werden. In Brasilien zum Beispiel im Várzea-Queimada-Projekt mit einer Kooperation im Produktdesign oder jetzt in Kambodscha mit dem Gebäude The Gong. Unsere Philanthropie ist gebaute Unterstützung. Wir sehen, wie unsere Arbeit positiven Einfluss auf die Menschen vor Ort hat. Gleichzeitig war The Gong eine kreative Herausforderung, weil wir mit begrenzten Mitteln und den lokalen Anforderungen neue Lösungen finden mussten.

Aber Sie arbeiten nicht unentgeltlich?

Wir arbeiten seit 2018 mit und für Smiling Gecko an kleinen und grösseren Projekten. Seither haben wir in drei Architekturprojekte investiert. Für zwei dieser Projekte – The Gong und die sich im Aufbau befindende Middle School – haben wir einen Unkostenbeitrag erhalten.

The Gong ist das jüngste Teilprojekt im grossen Bildungscampus. Braucht es ein Musikhaus?

Wir bauen, was man uns anvertraut. Während des Regimes der Roten Khmer wurde Kultur in Kambodscha fast vollständig verboten. Sie verschwand aus dem Alltag der lokalen Bevölkerung und damit aus dem kulturellen Gedächtnis. Heute sind Musik, Tanz und Theater wieder Teil der Landeskultur. Einen Ort für Musik und Kultur zu haben, ist besonders für Kinder und junge Erwachsene wichtig, denen die Eltern kein Wissen weitergeben können.

Wieso heisst das Projekt «The Gong»?

Der Gong ist in Asien fester Bestandteil spiritueller Praktiken. Sein Klang wird als heilig betrachtet. Er definiert Anfang und Ende von Zeremonien und Veranstaltungen. Als Instrument gibt sein Klang Rhythmus und prägt die musikalische Atmosphäre. Und, das kennen wir alle, ein Gong ruft die Menschen zusammen, er fördert Gemeinschaft.

Wie haben Sie dies in Architektur übersetzt?

Wir haben uns gefragt, wie ein Gebäude aussehen könnte, das Schwingungen, die von einem geschlagenen Gong ausgehen, in der Architektur quasi einfriert. Unsere Antwort ist ein Klangbild – eine ringförmige Struktur. Wie ein angeschlagener Gong Schallwellen aussendet, so soll auch dieses Gebäude für Wellen sorgen. Die Form des Gongs zeigt sich aus der Vogelperspektive am besten.

Was sind die baulichen Vorteile eines Rundbaus im tropischen Klima?

An Ost- und Westfassade ist die Fläche minimiert, die der tropischen Sonne ausgesetzt ist. Kreisbauten sind stabiler gegen Wind, weil sie weniger Angriffsfläche bieten, und sie verteilen Belastung gleichmässiger. Der Bau nutzt auch natürliche Bedingungen, um den Energieverbrauch zu verringern und den Komfort der Besucher zu maximieren. Wir haben dafür ein System zur natürlichen Klimaregulierung im Innern entwickelt.

Wie funktioniert dieses System?

Die Architektur und das Design von Dach und Aussenhülle fördern die natürliche Belüftung. Der Haupteingang im Norden und zwei Sekundäreingänge im Südosten und Westen gewährleisten kontinuierliche Luftzirkulation. Stützen tragen das Dach, die Ziegelmauern bilden den Raum. In die Fassade sind Luftschlitze integriert, eine Mauertechnik, die wir mit den lokalen Bauleuten entwickelt haben. Nur die Tonstudios sind klimatisiert, um die Instrumente zu schützen.

Welche Materialien kommen zum Einsatz?

Beton, Stahl und Ziegel sind lokal erhältlich. Ziegel haben eine hohe Wärmekapazität und helfen dabei, die Innentemperatur zu stabilisieren. Sie sind im feucht-heissen Klima Kambodschas gut zu verbauen, langlebig und unkompliziert im Unterhalt – das ist wichtig bei einem Bau für eine Hilfsorganisation. Die Mauertechnik mit den Lüftungsschlitzen verwandelt die Ziegelwand in eine ornamentale Fassade.

Welche Herausforderungen haben sich im Projekt gestellt?

Wir konnten nicht viel vor Ort sein. Das physische Erleben von Bau und Prozess ist wichtig – auch weil zwei Kulturen mit unterschiedlichen Arbeitsmethoden aufeinandertrafen. Wenn man das digital abwickelt, fehlt die Massstäblichkeit, Details können nicht geprüft werden.

Sie sind deshalb einige Male während der vierjährigen Bauarbeiten nach Kambodscha geflogen. Steht das nicht in hartem Kontrast zum Nachhaltigkeitsanspruch des Projekts?

Seit 2018 waren wir fünfmal auf dem Campus, sprich weniger als einmal pro Jahr. «The Gong» dient als Werkzeug zum Lernen und Entdecken und trägt dazu bei, die verlorene Kultur im kambodschanischen Bewusstsein zu verankern. Die sozialen Auswirkungen dieses Projekts stehen also im Mittelpunkt. Durch regelmässige Zoom-Meetings konnten wir einen grossen Teil der Begleitung des Prozesses sicherstellen. Um jedoch ein Projekt für und mit Kambodschanerinnen und Kambodschanern zu entwickeln und zu bauen, die Bedürfnisse zu verstehen und die richtigen Fragen zu stellen, war es fundamental wichtig, von Zeit zu Zeit auch vor Ort im persönlichen Kontakt zu sein.

Was haben Sie durch die Zusammenarbeit gelernt?

Wenn man mit lokalen Handwerkern zusammenarbeitet, können nachhaltige und kulturell angemessene Lösungen entstehen. Jedoch sind die Prozesse nicht so, wie man sie sich vorstellt. Sie machen es nicht wie wir, sondern anders. Das zu akzeptieren ist wichtig. Also arbeiteten wir eng und auf Augenhöhe zusammen.

Vor Ort wächst ein Bambuswald heran. Welche Rolle spielt die örtliche Vegetation?

Der Bambuswald rund um das Kulturzentrum wird aufgeforstet. Die Grundidee ist, dass ein Bambuswald Schatten spendet und die Umgebungstemperatur senkt. Der wachsende Bambus ist für uns aber auch ein schönes Symbol, weil er uns zeigt, wie der Bildungscampus funktionieren kann: So wie der Bambus wächst, so wachsen auch die Schüler und der Campus.