Den eigenen Wald im Zimmer

Lobenswert, dass eine ländliche Gemeinde für ein Seniorenzentrum einen Wettbewerb ausschreibt. Wirklich ungewöhnlich ist aber das Vorgehen der Planergemeinschaft Wier, das die Verwendung von regionalem Holz besonders förderte.

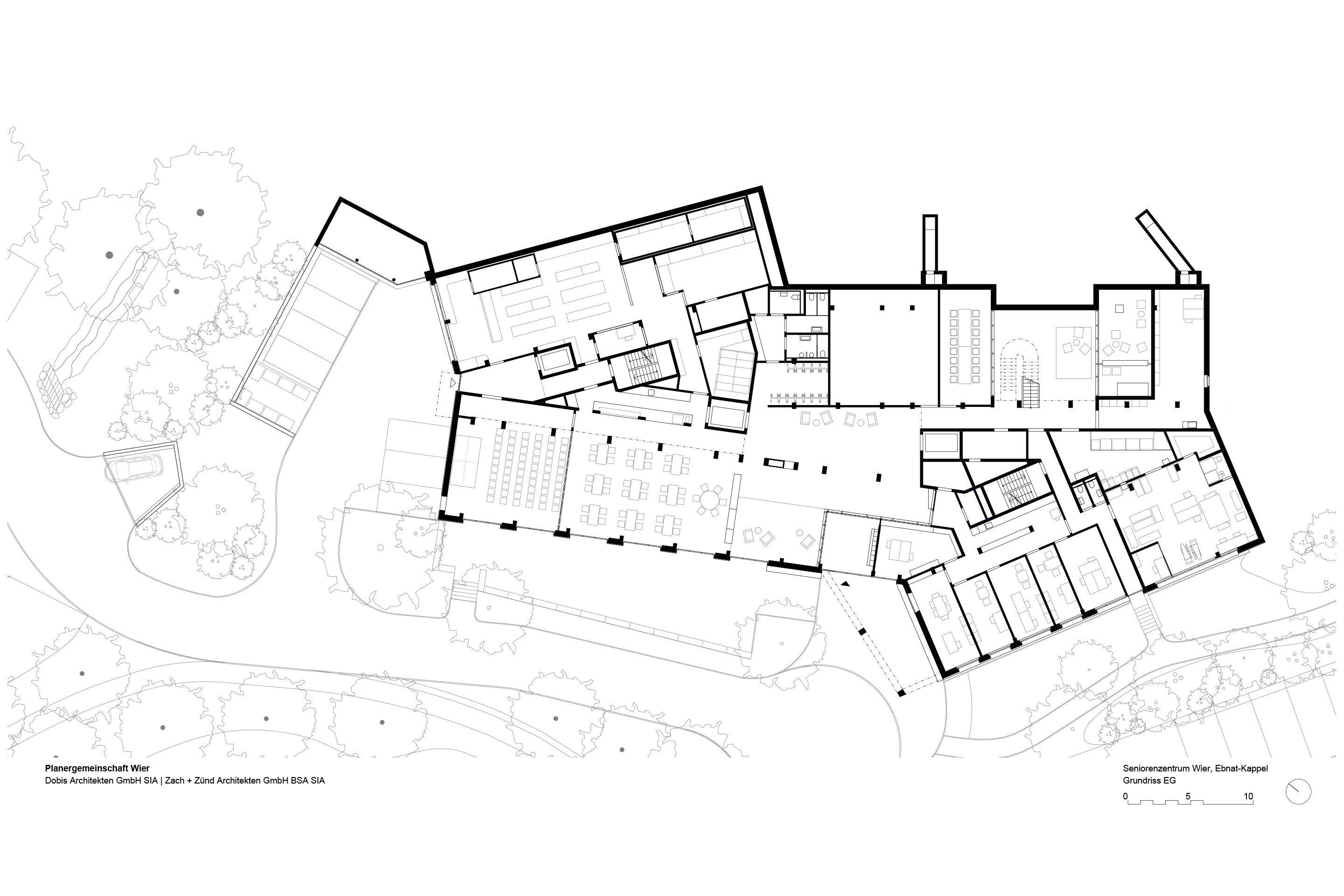

Oberhalb des Ortskerns von Ebnat-Kappel im Toggenburg hat die Gemeinde ein Grundstück gewählt, auf dem sie mithilfe eines Wettbewerbs ein Seniorenzentrum und später Seniorenwohnungen plant. Der erste Teil, ein Haus für 94 Bewohnende inklusive einer geschützten Wohngruppe, ist fertiggestellt und bezogen. Zu Beginn ihrer Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe hat sich die Zürcher Planergemeinschaft Wier mit dem Typus Seniorenwohnheim befasst. Anders als die üblichen, schnell zu dechiffrierenden Bauten von Pflegeheimen schwebte ihnen ein Ensemble vor, das Assoziationen an alpine Kurhäuser der vorletzten Jahrhundertwende weckt.

Die exponierte Lage am Hang bestärkte diese Überlegungen: Nähert man sich vom Tal her, strahlt der dunkelbraune Baukörper, der von bodentiefen Fenstern und Loggien durchbrochen ist, Offenheit aus. Das Restaurant, das sich an den Eingang anschliesst, streckt sich mit seiner vorgela-gerten Terrasse bis in den Aussenraum. Im Inneren gibt es eine Durchwegung mit halböffentlichen Nutzungsangeboten.

Orte statt Flure

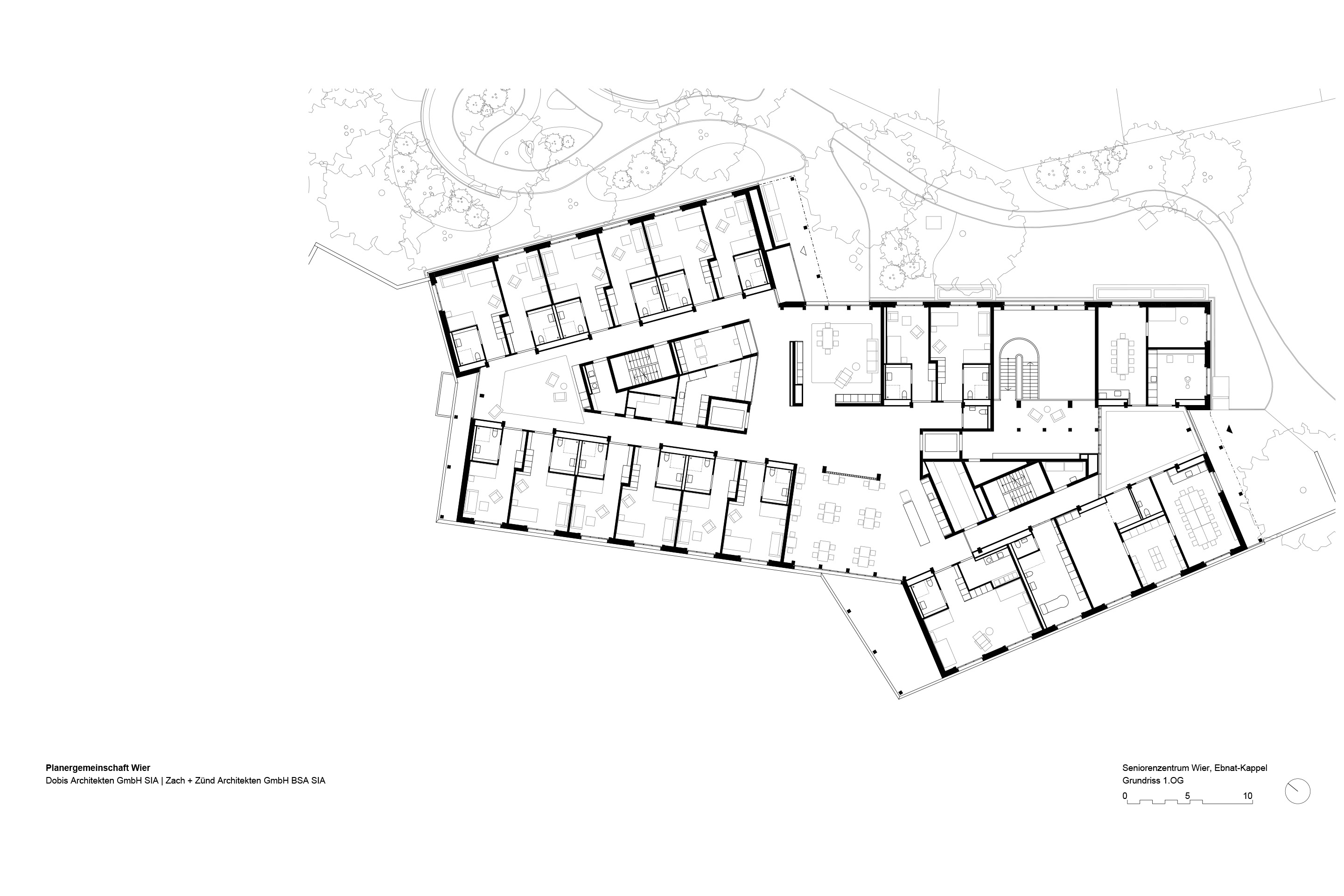

Konzeptuell basiert der Entwurf auf Grundrissen, die die Flure und Erschliessungsflächen zum Zentrum des Hauses erklären. Um die Bewohnenden bei der Orientierung zu unterstützen, bleiben die ineinander fliessenden Gemeinschaftsbereiche anhand der Ausstattung als Küche, Esszimmer oder Wohnzimmer erkennbar. Gut belichtetet und grosszügig umschliessen sie zwei Betonkerne mit der vertikalen Erschliessung und Räumen für das Personal. Als äussere Schicht sind – jeweils leicht verschoben – vier Trakte angelagert, die je sechs Zimmer beherbergen. Diese Riegel bestehen aus orthogonalen, sich wieder-holenden vorgefertigten Holzelementen.

Dieser Artikel ist erschienen im Sonderheft «Stadt aus Holz – Gesundheitsbauten und Kreislaufwirtschaft». Weitere Artikel zum Thema Holzbau finden Sie in unserem digitalen Dossier.

Zusammen mit den Kernen bilden die Stahlbetondecken der horizontalen Erschliessungen das aussteifende Gerüst. Ab der Decke über dem ersten Obergeschoss ist die äussere Schicht, die die Zimmer trägt, auch in der horizontalen Ebene aus Holz. Überraschend ist die durchgängige Sichtbarkeit der Holzstützen. Ihr Querschnitt ist so massiv, dass die Tragfähigkeit im Falle eines Feuers über die geforderte Zeit von 60 Minuten nicht beeinträchtigt ist. Im Erdgeschoss wirken die Stützen mit 40 × 60 cm raumbildend. In den oberen Geschossen beträgt der Querschnitt 32 × 54 cm.

Möglich ist der Verzicht auf Kapselung durch ein ausgeklügeltes Brandschutzkonzept. Der massgebliche Kniff besteht darin, dass die zwei vertikalen Fluchttreppenhäuser in den Betonkernen im Erdgeschoss über Korridore direkt ins Freie führen. Die horizontalen Fluchtwege sind so grosszügig, dass eine Möblierung gemäss RF2 erlaubt ist und ihnen die Anmutung von Aufenthaltsräumen verleiht. Innerhalb der Zimmer und in den Loggien sind wandmontierte Sprinkleranlagen installiert.

Regionale Holzwirtschaft im Fokus

Ungewöhnlich ist auch die Idee, die Holzbeschaffung vom Auftrag für die ausführenden Holzarbeiten abzulösen und über eine vorgezogene Submission zu vergeben. So lag die Vorbereitung des Holzes und die termingerechte Lieferung vom Wald bis zum verarbeitenden Betrieb in der Hand eines eigenen Anbieters. Die Vergabe wurde mit der Prämisse versehen, dass Holz aus der Gemeinde, ergänzt um Bestände aus dem Toggenburg, zu verwenden ist. Damit es zum Zeitpunkt des Einbaus ausreichend getrocknet war, wurde das Holz über drei Winter hinweg gefällt und gelagert. Zum Einsatz kam kesseldruckimprägnierte, dunkel gefärbte Fichte für die vorgefertigten Kassetten der Fassade und helles Fichtenholz, das mit einer Art Sonnenschutz vom vorzeitigen Nachdunkeln abgehalten wird.

Im ganzen Haus kommt Holz stets als Bauteil und nicht als Verkleidung zum Einsatz. Indem die Planenden die Sichtbarkeit der Holzbauteile zum identitätsstiftenden Thema erhoben, statt ihre Massivität zu bekämpfen, ist ein charaktervolles und regional verankertes Haus entstanden.

AM BAU BETEILIGTE

Bauherrschaft: Gemeinde Ebnat-Kappel

Architektur: Planergemeinschaft Wier, Dobis Architekten, Zürich; Zach + Zünd, Zürich

Statik: Timbatec, Zürich; Jauslin Stebler, Zürich

Landschaft: Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur, Zürich

Holzbau: Egli Zimmerei, Oberhelfenschwil

Koordination Holzbeschaffung: ThurHolz, Buhwil

GEBÄUDE

Geschossfläche: 10 100 m2

Volumen: 33 500 m3

Gesamtnutzfläche: 7600 m2

Nettogeschossfläche: 8800 m2

Label: Schweizer Holz

HOLZ UND KONSTRUKTION

Konstruktionsart: Hybridbauweise

Konstruktionsholz: Fichte/Tanne, vorwiegend einheimisch

Holzmenge: 1290 m3, davon 87.7 % gelabeltes Schweizer Holz

DATEN UND KOSTEN

Bauzeit insgesamt: 2021–2023

Gesamtkosten: 40 Mio CHF

Montagebau in Holz (BKP 214): 3.4 Mio CHF