Ein goldener Käfig für die Kunst

Der im Oktober eröffnete Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich von David Chipperfield Architects polarisiert. Während die Innenräume überzeugen, stehen Ausdruck und Bezug zum Aussenraum in der Kritik. Der Bau ist so widersprüchlich wie die Hängung der gezeigten Werke.

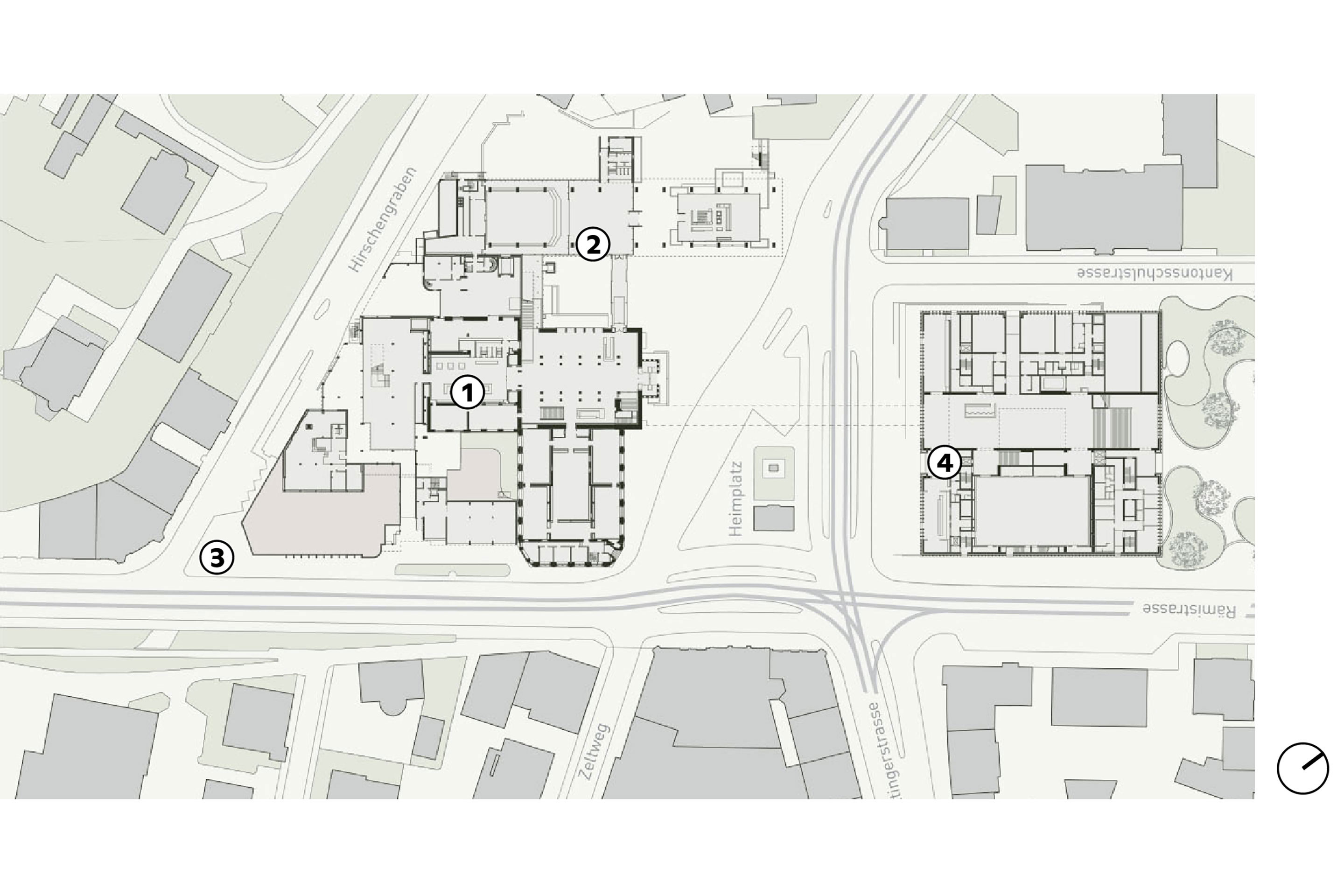

Im Städtebau sind die banalen Lösungen oft nicht die schlechtesten. Diesen Eindruck hatte man beim Wettbewerb für den Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses, und heute, angesichts des frisch eröffneten Museums, bestätigt er sich. Der Neubau kann in seiner betonten Autonomie als Auftakt zum Kranz der Monumentalbauten im Raum der ehemaligen Schanzen gelten, gleichzeitig gewinnt der Heimplatz Fassung und Form. Stünde noch eine Reihe Platanen auf dem Asphaltstreifen, man könnte von einem echten Gewinn sprechen.

Leider trägt die Architektur des Gebäudes weder zur Qualität des neu geschaffenen Raums bei, noch profitiert sie von ihm. Dabei hätte sich aus der klaren städtebaulichen und typologischen Festlegung des Wettbewerbsprojekts leicht ein Haus geradezu klassischen Zuschnitts entwickeln lassen. Das realisierte Gebäude ist aber leider ein abstraktes Volumen, überzogen mit einer homogenisierenden Hülle aus Stein.

Widersprüchliche Gliederung

Diese Art einer im eigentlichen Sinn oberflächlichen Architektur, wie sie vor 30 Jahren Mode war, hat ihre Vorteile. Dass die Öffnungen in ihrer Erscheinung hinter dem All-over der Hülle zurücktreten, eröffnet grosse Freiheiten. Eine Fassade braucht nicht entworfen zu werden, und Fragen nach einer Gliederung stellen sich höchstens bezüglich der Oberflächentextur.

Lesen Sie auch: «Erweiterung Kunsthaus Zürich: Nach allen Regeln der Kunst»

Es gibt aber auch spezifische Probleme. Weil sich die innere Ordnung nicht nach aussen hin abzeichnet, haben solche Bauten die Tendenz, stumm zu bleiben. Wenn nicht der Baukörper selbst expressiv gestaltet wird, drohen Ausdruckslosigkeit und Banalität. Und es ist grundsätzlich herausfordernd, eine Beziehung zur Umgebung zu gestalten, insbesondere einen sinnvollen Übergang zwischen innen und aussen. Alle diese Probleme zeigen sich auch bei der Kunsthaus-Erweiterung.

Das All-over besteht hier aus einem Netz aus steinernen Lisenen und Gesimsbändern. Da die Lisenen eng stehen und recht tief sind, schliessen sie sich in der Perspektive zu einer geriffelten Fläche, während die eigentliche Wandfläche – mal aus Stein, mal aus Glas bzw. aus dem Stoff der Markisen – ausgeblendet wird. Die Horizontalen zeichnen zum Teil eine Geschossigkeit nach, zum Teil nicht. Als Folge verblasst die Massstäblichkeit, und die wahren Grössen lassen sich nur schwer einschätzen.

Eine Flächengliederung mit Lisenen kann grundsätzlich auf zwei Arten aufgefasst werden – als ein Gitter, das in der Art einer Curtain Wall eine Ausfachung oder eine dahinter liegende Wand hält, oder aber, wie zum Beispiel in der romanischen Architektur, als Relief der Wand selbst. Für Ersteres sprechen die Gläser hinter monolithischen Kunststeinstäben, aber auch die vertikalen Fugen, durch die hier die Lisenen generell von der Wand getrennt werden; für Letzteres die Kontinuität der Horizontalfugen sowie die nördliche Gebäudeecke, in der das Relief monolithisch in Beton gegossen auftritt. Dieser innere Widerspruch erzeugt den Eindruck von Beliebigkeit, als wäre von den Fassadenbauern eine Steintextur umgesetzt worden, wie sie von Zeichenprogrammen per Mausklick zur Verfügung gestellt wird.

Austauschbares Vokabular

«Deine Rippen aus Kalkstein stehen fest vermauert am Boden», schwärmte Sabine von Fischer in der NZZ.1 Tatsächlich ist die Formulierung «… am Boden» präzise. Lisenen und Wand stehen auf einem Kunststeinband, das gleich in Erscheinung tritt wie die Gurtgesimse weiter oben. Allerdings verläuft es nicht horizontal, sondern ist bündig in den Boden eingelassen und folgt dabei der unregelmässigen Topografie des Grundstücks. Es gibt also weder einen Sockel, auf dem die Wand stünde, noch eine Mauer, die sich aus dem Boden erheben würde. Das Gebäude scheint vielmehr auf dem Randstein der Bodenbeläge zu stehen, die es umgeben.

Zum Heimplatz kommt als zusätzliches Element ein Marmorband dazu, das sich wie ein Teppich den Unregelmässigkeiten des Bodens anpasst, an den Ecken aber sockelartig Treppenstufen ausbildet, deren Marmorblöcke wiederum dem Asphalt folgend abgeschliffen wurden. Die computergesteuerte Technologie der Steinbearbeitung kann das: jedes Element etwas anders formen. Sinnvoll ist die hier zelebrierte Umkehrung konventioneller Hierarchien aber nicht.

Wüsste man nicht, dass Chipperfield eine vergleichbare Lisenen-Architektur schon an manchen Orten für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt hat, könnte man darin eine Reminiszenz an den Ort vermuten: ein angepasstes, skaliertes Aufgreifen der Rillenstruktur des Bührle-Saals für die neue Heimat der Sammlung Bührle. Die Gebrüder Pfister hatten 1959 bei ihrer Kunsthaus-Erweiterung die Textur eines Montana-Blechs in eine marmorveredelte Betonarchitektur übertragen und mit diesem Stoffwechsel einen eloquenten und höchst adäquaten Ausdruck für ihren Kunstcontainer gefunden.

Ein Kunst-Gefängnis?

Doch was sagt uns die steinerne Hülle des Neubaus? Der Kalkstein aus dem Jura und der Beton, der diesem farblich perfekt angepasst wurde, sind mit ihrer warmen, im Herbstlicht fast goldenen Tonalität der grau-grünen, vom lokalen Sandstein geprägten Koloristik Zürichs völlig fremd. Obwohl Chipperfield mit seiner Architektur an die Sandsteinfassade des Moser-Baus anknüpfen wollte2, hat er einen Fremdkörper in die Stadt gestellt. Passend zur Globalisierung des Kunsthauses, in dem das Lokale nur noch eine untergeordnete Rolle spielt? Kommt im Gitter, das den Bau umhüllt, vielleicht ein Wille zum Ausdruck, die Kunst vor ihrem Publikum zu schützen? Oder aber das Publikum vor einer allzu kontaminierten oder aus anderen Gründen gefährlichen Kunst?

Kunst-Knast: Diese Bezeichnung hat man schon gehört. Tatsächlich tritt das neue Kunsthaus als mächtiger, fremdartiger Käfig auf. Sein nicht gerade einladender Ausdruck wird durch die Gestaltung des Eingangs bestärkt. An scheinbar zufälliger Stelle findet sich eine Öffnung, die von einer glatten, geschlossenen Metalltafel verstellt wird. Hinter ihr zwingt eine Schleuse zu einer Zickzackbewegung, die über Öffnungen, die in massive Betonwände eingeschnitten sind, seitlich in die Bar oder in die Halle führt. Unterschiedliche Tür- und Öffnungshöhen unterstreichen die Diskontinuität dieser Bewegung.

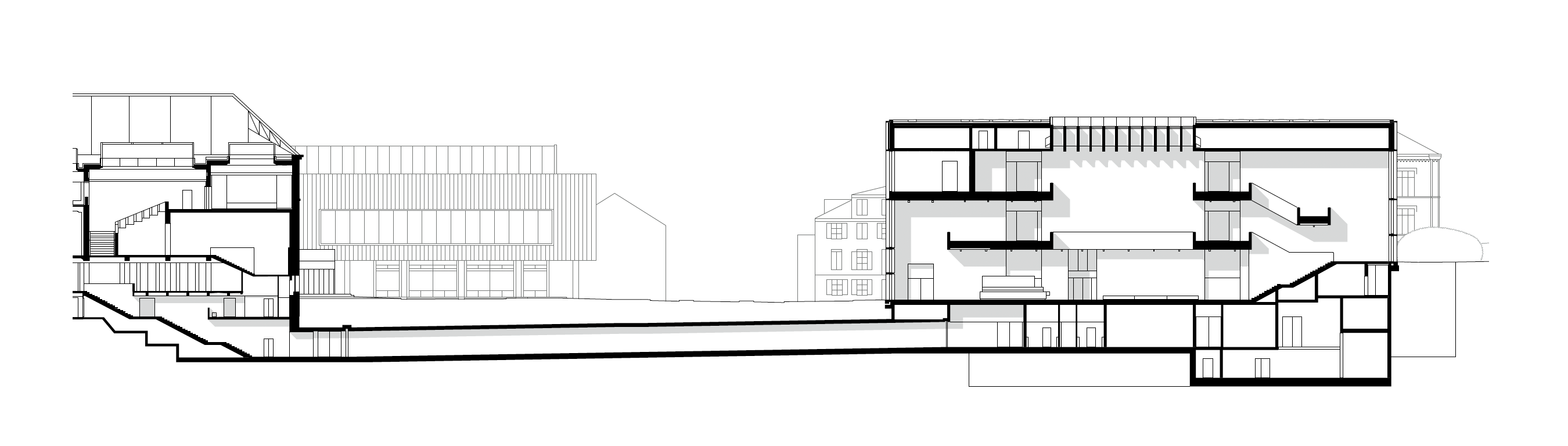

Gute Ausstellungsräume

Die zentrale Halle ist dann fraglos ein beeindruckender Raum, nur schon aufgrund ihrer schieren Grösse. Zwei mächtige Betonwände erstrecken sich von einer Gebäudeseite zur anderen und vom Boden bis zur obersten Decke, dazwischen sind Terrassen eingespannt, und seitlich kragen Galerien aus. Der Raum wird als Passage bezeichnet, und tatsächlich ist er eine Art Zwischenraum zwischen zwei Gebäuden, wobei die überdeckte Strasse aber bloss von einem Gitter zum anderen führt, ohne räumlich Anschluss an das Aussen zu finden.

Die mächtige Treppe, die das Eingangsgeschoss prägt, zeigt nicht, wohin sie führt, sodass sie den Raum eher abschliesst als öffnet. Das trägt dazu bei, dass dieser Bereich etwas versunken anmutet. In den Obergeschossen aber wirkt die Halle überzeugender, wohl auch, weil hier die fehlende Verbindung nach aussen keine Rolle spielt. Die Abstraktheit der glatten Sichtbetonarchitektur böte einen guten Hintergrund für grossformatige oder animierte Kunst. Dass das Calder-Relief an den Rand gedrängt wurde, wo es keine Luft erhält, und die Arbeit von Ellsworth Kelly von der gewaltigen Wand, an der sie hängt, erschlagen wird, ist nicht das Verschulden der Architektur.

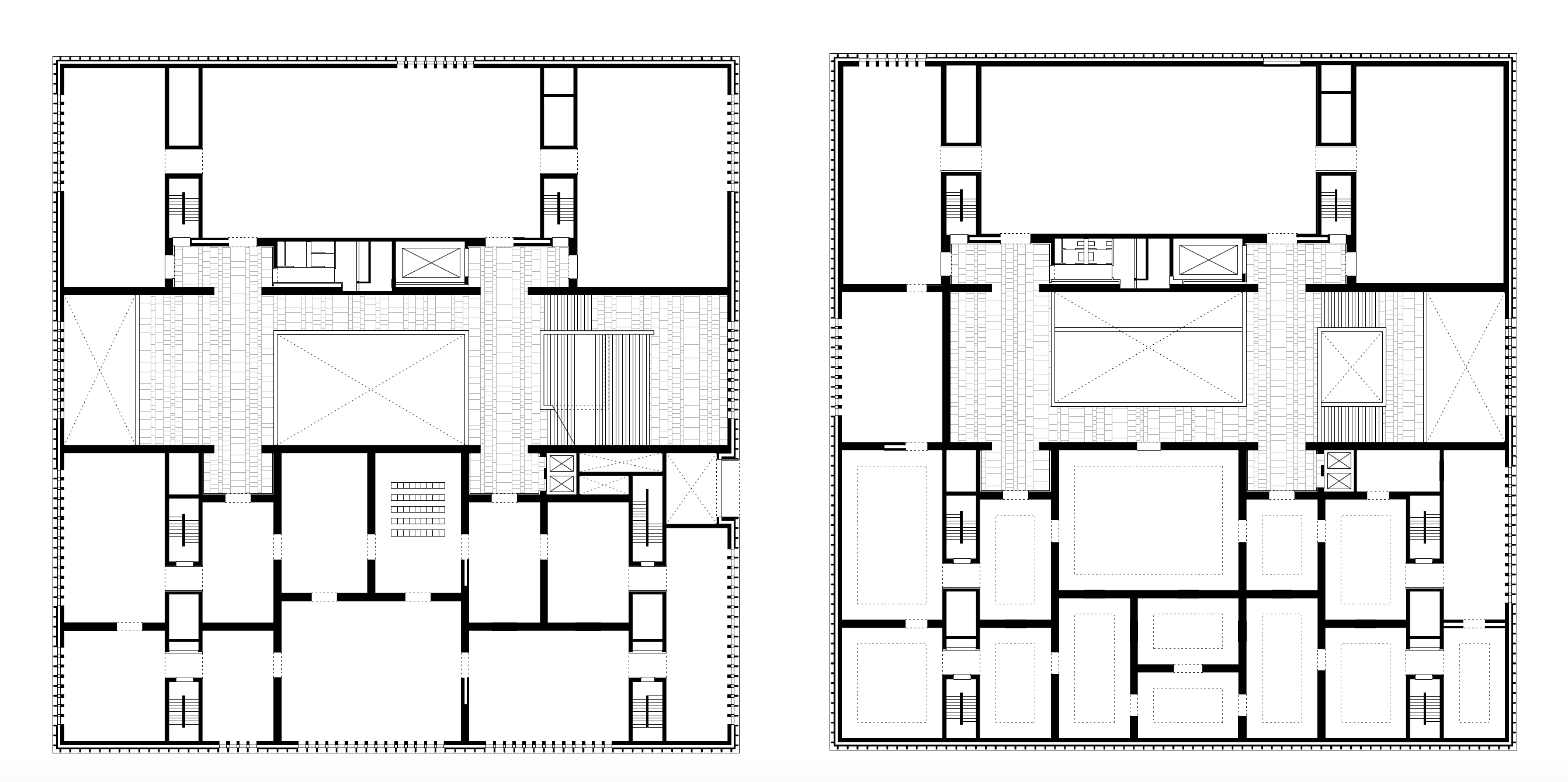

Zwischen der Kolossalarchitektur der Halle und den Ausstellungssälen gibt es Schwellenräume, die mit ihrer vorhangartigen Bekleidung aus Messingröhren erfolgreich zum überwiegend häuslichen Massstab der Kunstwerke und zur warmen Farbtonalität der Säle vermitteln. Diese wird primär von den Eichenböden geprägt. Die Wände sind glatt und nach Wunsch der Kuratoren gestrichen, die Raumhöhe ist angenehm. Unter dem Dach profitieren die Räume überwiegend von Oberlicht.

In den grossen Sälen, in denen mit temporären Unterteilungen gerechnet werden muss, spannt die Glasdecke von Wand zu Wand, in den kleineren Kabinetten wird sie von einem kräftigen Betonkranz gerahmt. Im ersten Obergeschoss gibt es viel Seitenlicht, das durch schmale, raumhohe Fenster einfällt und in der Tiefe der Lisenen und Pfeiler gerichtet, aber auch gestreut wird. Die Technik, selbstredend auf dem aktuellen Stand3, tritt auf wohltuende Art nicht in Erscheinung. Es sind schöne und brauchbare Ausstellungsräume, die der Neubau zur Verfügung stellt.

Welche Räume für welche Kunst?

In seiner gut hundertjährigen Geschichte ist das Kunsthaus Zürich bereits mehrfach erweitert worden.4 Jede Zeit baute sich dabei Ausstellungsräume, die ihr und den Ansprüchen ihrer Kunst entsprachen. 1925 ergänzte Karl Moser die opulente Raumkunst des Gründungsbaus von 1910 um nüchterne Ausstellungskabinette und eine Skulpturengalerie. Der von den Gebrüdern Pfister geplante und von Emil G. Bührle finanzierte Flügel von 1959 ergänzte das Raumangebot um eine weiträumige, frei bespielbare Ausstellungshalle und artikulierte mit seinem offenen Erdgeschoss, dem öffentlichen Restaurant und dem marmorbelegten Platz eine neue Offenheit gegenüber der Stadt.

Die von Erwin Müller geplante Erweiterung an der Rämistrasse schliesslich, eingeweiht 1976, brach mit dem Konzept der Kabinette und bot mit seinen offenen, terrassierten Ebenen einen geeigneten Rahmen für eine Kunst, die sich von der Wand löste und die konventionellen Grenzen zwischen den Gattungen infrage stellte. Der aktuelle Erweiterungsbau ist nun der erste, der sich nicht mehr an den Bedürfnissen der aktuellen Kunst orientiert und das Raumangebot nicht mehr um neuartige, eigenständige Ausstellungsmöglichkeiten ergänzt. Verlangt waren im Wesentlichen Räume, die den Bedürfnissen verschiedener Privatsammlungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten entsprechen. Die Ausstellungsräume sind deshalb im besten Sinn konventionell und orientieren sich an der Idee des White Cube, der sich selbst zurücknimmt und weder Anregung noch Widerstand bietet, dafür vieles zulässt. Nicht von ungefähr erinnern sie an jene im Erweiterungsbau

von 1925.

Welche Kunst für welche Räume?

Abgesehen von der politischen Frage, ob es wirklich die Aufgabe einer überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanzierten Institution ist, Räume für das private Sammeln zur Verfügung zu stellen5, ergeben sich daraus auch architektonische Fragen. Zumindest die kleinteilige Kabinettstruktur im zweiten Obergeschoss scheint passgenau auf die Sammlung Bührle zugeschnitten zu sein. War es aber wirklich sinnvoll, diese Raumstruktur in Beton zu giessen, wenn der Leihvertrag, der nicht öffentlich ist, nur bis 2034 garantiert ist? Wäre es nicht Aufgabe der Architektur gewesen, flexiblere Räume zur Verfügung zu stellen, zumal die Nachhaltigkeit der gerade aktuellen Konzeption des Kunsthauses durchaus fragwürdig ist?

Die Problematik eines Sammlermuseums zeigt sich nämlich bereits jetzt in ziemlicher Schärfe. Das traditionelle Verhältnis zwischen privaten Leihgaben und öffentlicher Sammlung hat sich umgekehrt. Leihgaben und Schenkungen werden nicht mehr in ein Ganzes integriert, um es zu ergänzen und abzurunden, vielmehr wird die Sammlung auseinandergerissen, um die privaten Kollektionen zu bereichern und zu nobilitieren. So überrascht es nicht, wenn vom überforderten Aufsichtspersonal die eigenen Impressionisten, die in den Neubau disloziert worden sind, grosszügig der Bührle-Sammlung zugeschlagen werden. An diese schliessen sie nahtlos an, während sie den Bezug zum Sammlungsganzen verloren haben.

Dass die eigenen Bestände aus dem Kontext gerissen wurden, führt nicht nur im Neubau, sondern auch in den Altbauten zu einer Ordnung, über deren Kriterien man immer wieder rätseln darf. Warum hängt Rembrandt neben Koller, der alte Jacopo Palma neben Lorrain, Munch neben Baselitz? Warum wurde ein Teil von Hodler in den Neubau gezügelt, ein anderer nicht? Warum die Impressionisten von ihren Vorläufern und Nachfolgern getrennt?

Mit der neuen Hängung6 wurde die Zuordnung der unterschiedlichen Räume zu einer ihnen adäquaten Kunst aufgegeben. Darunter leidet nicht nur die Kunst, sondern auch die Architektur. Insbesondere der Müller-Bau wurde mit zahlreichen Zwischenwänden und Einbauten regelrecht entstellt, ohne dass damit befriedigende Räume für die gezeigten Werke entstanden wären.

Aber auch im Neubau findet die Kunst nicht unbedingt Bedingungen vor, die besser sind als zuvor im Altbau. Das fällt bei Monets Seerosenbildern auf, die nun in einem allzu kleinen Kabinett hängen, das überdies nur in einer Ecke betreten werden darf, sobald es viele Besucher gibt. Und die Werke von Cy Twombly finden sich nun, um die luftig präsentierte Sammlung Merzenbacher zu ergänzen, in einem kleinen, ungünstig proportionierten Raum wieder, wo sie eher ab- als ausgestellt wirken.

Die Schuld der Architektur ist dies nicht. Aber nicht jede Kunst passt in alle Räume, und im Kunsthaus Zürich ist das Zusammenspiel von Kunst und Architektur noch längst nicht überall geglückt. Auf Ann Demeester, die Nachfolgerin von Kunsthausdirektor Christoph Becker, wartet eine Herkulesaufgabe.

Anmerkungen

1 Sabine von Fischer: «Dein steinerner Schleier und deine lichte Halle – eine Liebeserklärung an das Kunsthaus Zürich», in: NZZ online

2 David Chipperfield: Kunsthaus Zurich Extension, in: El Croquis 174/175 2014, S. 54ff.

4 Benedikt Loderer: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich 1910–2020, Zürich 2020; Ulrike Jehle-Schulte Strathaus: Das Zürcher Kunsthaus, ein Museumsbau von Karl Moser, Zürich 1982.

5 Philipp Meier: Hier ist das private Sammeln zu Hause – Die Erweiterung des Kunsthauses Zürich öffnet ihre Türen, in: NZZ online, 7. 10. 2021, 05.30 Uhr.6 Kunsthaus Zürich – Die Sammlung im neuen Licht, Zürich 2001, bes. S. 24f.

Am Bau Beteiligte

Bauherrschaft

Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterung (EGKE)

Projektmanagement Bauherrschaft

Stadt Zürich, Amt für Hochbauten

Eigentümerin

Stiftung Zürcher Kunsthaus (SZK)

Architektur

David Chipperfield Architects, Berlin

Tragkonstruktion

IG EKZH, Uster

HLKS-Planung

Polke, Ziege, von Moos, Zürich

Landschaftsarchitektur

Wirtz International, Schoten (B)

Facts & Figures

Kreditsumme

206 Mio. Fr. inkl. Reserven

Baubeginn

August 2015

Eröffnung

Oktober 2021