Das Ziehen der Säge

Das japanische Zimmermannshandwerk hat sich über Jahrhunderte zu einer Kunstform entwickelt, die bis heute ihre Eigenheiten kultiviert. Eine beinahe spirituelle Wertschätzung des Materials und die Hingabe zum Detail durchdringen alle Phasen des Bauens vom Fällen der Bäume über das Bearbeiten mit spezifischen Werkzeugen bis zum Aufrichten des Hauses. Die japanischen Zimmerleute schufen komplexe Verbindungen, ohne die Verwendung von Leim oder Metallteilen jemals in Betracht zu ziehen. Darin wurzeln viele Entwicklungen des Handwerks, des Entwurfs und der Architektur.

Einfachheit, Zurückhaltung und Elimination des Unwesentlichen gelten als Wesenszüge des japanischen Gestaltens schlechthin. Fast prototypisch zeigt sich dies im traditionellen japanischen Wohnhaus, dessen Raumstruktur aufs Engste mit seiner Konstruktion verflochten ist. Es besteht sozusagen aus purer Konstruktion, die durch ihre ästhetische Klarheit im Westen eine ungeahnte Ausstrahlung entwickelt hat.

Viele Themen der westlichen Moderne sind dem japanischen Bauen von jeher eigen und dort zu höchster Subtilität entwickelt worden: der offene Grundriss, die Trennung von Tragsystem und Raumdefinition, die Betonung von klaren Flächen und insbesondere die Normierung von Bauteilen in Grund- und Aufriss. Im Grunde sind darin die Kompositionsregeln von De Stijl oder die Mies’sche Architektur von Haut und Knochen ebenso vorgezeichnet wie die spätere Bewegung der niederländischen Strukturalisten.

Japans ist reich an Wäldern, was die Entwicklung des Holzbaus beförderte. Holz war preiswert, einfach zu bearbeiten und eignete sich für eine Vielzahl von Aufgaben, die vom Schiff- bis zum Hausbau reichten. Das extrem feuchte Klima im Sommer machte eine stete Querlüftung der Wohnhäuser nötig, was mit einer leichten, pavillonartigen Baustruktur erreicht wurde.

Da als Baumaterial fast ausschliesslich Holz verwendet wurde, steht dem japanischen Zimmermann der Rang des wichtigsten Handwerkers zu. Dazu kam sein überaus breit gefächertes Aufgabengebiet: Durch seine feinen Arbeitsmethoden und Werkzeuge war er in der Lage, das gesamte Haus bis hin zu den letzten Einbauten zu erstellen. Aufschlussreich ist, dass der japanische Zimmermann (daiku = Meister-Handwerker) sein westliches Pendant im Begriff Architekt (griechisch archein = der Erste, tekton = Zimmermann) findet.

Knoten wachsen zusammen

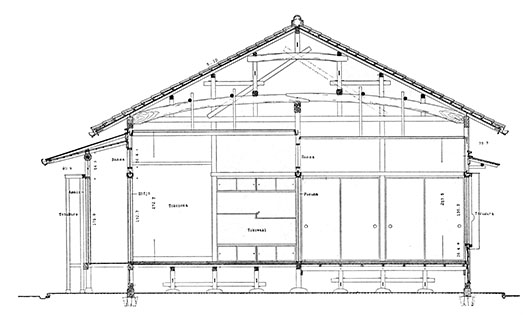

Ein archetypisches Motiv prägt das japanische Haus: Auf seiner filigranen Stabstruktur ruht ein mächtiges Dach. Die beiden Elemente bilden zusammen ein ausgeklügeltes statisches System, das von den Stössen eines Erdbebens in Schwingungen versetzt wird, ohne Schaden zu nehmen.

Wie bei den chinesischen Pagodendächern gerät die schwere Masse des Dachs auf seinen leichten Beinen in eine träge Bewegung. Deshalb sind im gesamten Tragwerk keinerlei diagonale Aussteifungen eingebaut, die in der westlichen Zimmermannsarbeit unverzichtbar zur Struktur gehören. Die Kräfte werden innerhalb einer Vielzahl von passgenauen Verbindungen durch die Reibungsflächen absorbiert. So erklärt sich der Fokus des japanischen Zimmermanns auf die Technik und Fügung dieser Verbindungen.

In der Arbeit ohne Toleranzen ist Präzision gefordert, da für beide Seiten einer Holzverbindung die gleichen Schnittmasse verwendet werden. Sogar das Quellen des Holzes wird berücksichtigt, um die Verbindungen zu schliessen. In trockenerem Zustand gesägt, schwillt das Holz nach dem Einbau an. Im Knoten entsteht ein innerer Druck, und die Einzelteile der Struktur wachsen beinahe organisch zu einem einzigen Körper zusammen.

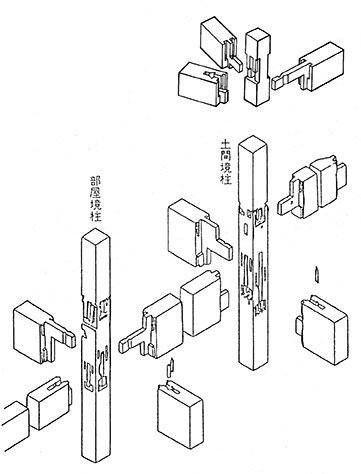

Axiales Fügen

Im Unterschied zum westlichen Haus kommt der Wand im traditionellen japanischen Wohnhaus neben der starken Präsenz des aufgeständerten Dachs eine sekundäre Rolle zu: Sie füllt die Lücken im strukturellen Gerüst und facht sie aus, ohne zu tragen. «The skeleton frame of wood is the inner discipline of Japanese architecture, and it is the physical outline of a conception of space.»1 So deutete Arthur Drexler in seinem Buch «The Architecture of Japan» die Dominanz des Rasters und wies auf den additiven Charakter des Raumgefüges hin.

Zwar sind die Definition der Räume wie auch das Tragsystem des Hauses beide an das modulare System gebunden, das durch die Tatamimatten des Fussbodens festgelegt ist, aber Tragen und Trennen sind nicht deckungsgleich. Die schlanken Pfosten des Holzbauskeletts besetzen präzise Punkte in einem strengen Koordinatensystem. Darin werden die raumdefinierenden Elemente wie Wandschirme, Schiebetüren oder Fenster fast wie Vorhänge eingehängt. Entsprechend sind die Wandstärken kleiner als die Pfostendimensionen.2

Dadurch wird eine axiale Fügung der Stäbe untereinander zwingend. Dies erfordert, dass die Bauteile rigid zusammenkommen, beispielsweise in einem Knoten zwischen Pfosten und Balken, der zwar äusserst komplex hergestellt werden muss, schliesslich aber schlicht erscheinen soll. So greifen die Teile durchaus in einer paradoxen Schönheit ineinander: Ein Bauteil nimmt auf, das andere fügt sich ein, die Stäbe passen ineinander wie Schlüssel und Schloss, die Stäbe werden über die Knoten zu einem Gerüst verflochten.

Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht, dass die Pfosten und Balken der Urform der japanischen Behausungen mit Schnüren zusammengehalten wurden, die Knoten also tatsächlich geknüpft wurden.3 Erst seitdem Eisen gewonnen und zu Werkzeugen bearbeitet wurde, entwickelte sich die Kunst der Zimmerleute weiter, da sie Holz mit den neuen Werkzeugen präziser schneiden konnten.

Die Kunst des Schneidens

Wenn das Werkzeug gewissermassen die Verlängerung der menschlichen Hand ist, zeigen sich in ihm beispielhaft die Unterschiede zwischen verschiedenen Traditionen. So auch im Vergleich zwischen der japanischen und der westlichen Technik, wo Werkzeuge auf eine völlig unterschiedliche Weise gebraucht werden.

Beim Sägen spannt der japanische Zimmermann traditionellerweise das Holz nicht ein, sondern hält es oft mit dem Fuss fest. Das kniende oder gar sitzende Arbeiten auf dem Fussboden ist für westliche Handwerker undenkbar. In Japan hingegen ist der Tatamiboden im Wohnhaus weniger ein Fussboden als vielmehr eine universelle Fläche, auf der gearbeitet, gesessen und geschlafen wird.

Japanische Sägen und Hobel werden, anders als ihre westlichen Pendants, nicht mit Schwung gestossen, sondern gegen den Körper gezogen. Dank dieser Technik kann der Zimmermann die Säge fein und präzis führen, wobei er nur sehr wenig Kraft einsetzen muss. Die spezielle Zahnung des Sägeblatts gegen innen verleiht dem Schnitt seine einzigartige Glattheit: Die Fasern des Holzes werden rasiermesserscharf geschnitten und nicht gerissen, wie es bei europäischen Sägen der Fall ist. Die Mikrostruktur bleibt erhalten und erscheint wie mit einer blanken Klinge getrennt.

Diese eigene Zugtechnik lässt sich teilweise dadurch erklären, dass im Sitzen das Stossen der Säge merklich schwerer fällt, im Zug hingegen der ganze Körper spielend leicht und präzis eingesetzt werden kann. Dem Schärfen des Hobels, der ebenfalls gezogen wird und auf der ganzen Länge des Werkstücks papierdünne Hobellocken erzeugen soll, gilt denn auch höchste Aufmerksamkeit und jahrelange Übung in der Ausbildung.

Wenig erstaunlich erscheint vor diesem Hintergrund, dass das Schleifen des Holzes dem Japaner grundsätzlich unbekannt ist: Das Holz würde seine Oberflächenbrillanz und Widerstandsfähigkeit verlieren, da wiederum die Fasern angerissen würden.

Ein weiteres, eher unscheinbares Gerät ist die Schlagschnur. Die damit verbundene Technik ist der westlichen sehr ähnlich, jedoch werden an Stelle von Kreidemehl und Schnur mit Leim versetzte Tusche und Seidefaden verwendet. Die «geschlagene» Linie wird mit dem Gerät als präzise Markierung förmlich ins Holz gezeichnet, beinahe tätowiert. Die Schnur zu schlagen galt als besondere Kunst, die immer vom Meister ausgeführt werden musste und erst das genaue Sägen von Stämmen erlaubte.

Material lehrt durch Widerstand

Das Material verlangt eine entsprechende Behandlung und Pflege, die im japanischen Kontext einhergeht mit dem Anspruch nach Meisterschaft. Oder wie Ludwig Mies van der Rohe, der die japanische Architektur verehrte, in seiner Antrittsvorlesung am IIT bemerkte: «Let us guide our students over the road of discipline from materials, through function, to creative work. Let us lead them into the healthy world of primitive building methods, where there was meaning in every stroke of an axe, expression in every bite of a chisel.»4 Er betonte damit den Stellenwert des Handwerks für das Erlernen der Architektur bis hin zu einer Poesie der Konstruktion und man mag anfügen: zu Einfachheit, Zurückhaltung und einer Konzentration auf das Wesentliche.

Der hermetische Kosmos der japanischen Zimmermannskunst mag in der heutigen Bauproduktion an Bedeutung verloren haben, umso mehr stellt er in der beschwerlichen Suche nach der Essenz der Architektur einen reichen gedanklichen Fundus dar. So spitzt es der amerikanische Soziologe Richard Sennett in einem kurzen Interview zum Thema Handwerk zu: «Körperliche Arbeit zu verrichten bedeutet, sich auf Widerstände einzulassen. Der Dialog zwischen dem Handwerker und seinem Material und Werkzeug ist ein kontinuierlicher Prozess des Lernens und des Ausprobierens von neuen, besseren Möglichkeiten, mit unserer materiellen Welt zurechtzukommen.»5

Das fast Perfekte

Die als einzige Teile gebogenen und möglichst natürlich belassenen Hauptbalken sind ein eigentümliches Merkmal des fast Perfekten im japanischen Wohnhaus. Die darauf stehenden schlanken Dachpfosten müssen in der Länge angepasst werden, sämtliche Anschlüsse sind für den Zimmermann aufwendig auszuführen. Trotzdem sind sie wesentliche Bestandteile des traditionellen Hauses.

Neben den statischen Vorteilen der leichten Bogenform und der Möglichkeit, auch krumm gewachsene Stämme zu verwenden, sind sie dem Bewohner ein Sinnbild der Natur, des Gewachsenen und Nicht-Domestizierten. Den Handwerker aber erinnern sie an den rohen Stamm in seinen Händen, der mit Sorgfalt zu feinen Balken, Brettern und Latten gesägt wird.

Der rohe Hauptbalken schärft als etwas dezidiert Imperfektes die Klarheit der käfigartigen Reinheit der Struktur und individualisiert das ansonsten überaus standardisierte Bauwerk. Das hat wenig mit rustikalem Bauen zu tun, aber viel mit dem japanischen Sinn für Perfektion: Durch eine bewusst gesetzte Störung im ansonsten perfekten System gelingt es, die höchste Reinheit auszustrahlen.

Perfektion per se ist nicht erwünscht, im Gegenteil: Vollendung wird erst lesbar durch einen bewusst gesetzten feinen Bruch. Vollkommenheit würde die Fantasie einengen und die Weiterentwicklung hemmen.

Tektonisches Wissen

Die japanische Zimmermannskunst offeriert uns aber weit mehr als eine Sammlung von Techniken der Holzbearbeitung. Wir können sie als eine Bibliothek des Fügens, als eigentliche Geisteshaltung verstehen, die vom Detail über die Struktur bis zum Raum das gesamte baukulturelle Feld breitflächig bestellt und einen fruchtbaren Nährboden für das Bauen bietet. Nicht nur vermochte sie die europäischen und chinesischen Einflüsse erfolgreich zu absorbieren und zu einer eigenständigen Handwerkskunst weiterzuentwickeln. Ebenso augenfällig ist die universale Wertschätzung des Materials, des Knotens, der Struktur und letztlich des Raums Dinge, die wir unter dem Begriff der Tektonik diskutieren und die zum Rüstzeug eines Architekten gehören.

Auch wenn das Handwerk an der realen Bauproduktion heute nur noch marginal beteiligt ist, mutet die Kunst der Holzbearbeitung als regelrechte Schatztruhe fast vergangenen Wissens an, das über Generationen tradiert wurde. Obwohl in Japan ausgeklügelte Masssysteme zum Einsatz kamen, die den Bauprozess des Wohnhauses vereinfachten, ist eine Sammlung wie jene der chinesischen Bauhandbücher des Yingzao Fashi oder Lu Ban Jing nicht bekannt. Vielmehr wurde das Wissen in den lokalen Zimmermannszünften wie ein Schatz gehortet und von Generation zu Generation weitergegeben.

Eine eigene Überlieferung der Technik, der Masse und Verbindungen im Zimmermannswesen Japans stellt der Wiederaufbau des Ise-Schreins dar. Seit Ende des 7. Jahrhunderts wird der Schrein ohne Unterbruch alle 20 Jahre auf dem identischen Nachbargrundstück neu errichtet: als authentische Replika ohne Zeichnung oder Modell. Dauerhaftigkeit im westlichen Sinn ist dabei kein Anspruch, die Idee des Alterns ist vielmehr eine Paradoxie: Um das Traditionelle zu bewahren, wird es immer wieder exakt nachgebaut, in einem ewigen Prozess der Erneuerung unvorstellbar in unserer Kultur, wo das Alte immer auch das Originale ist. Das Original im japanischen Sinn aber wird durch das permanente Kopieren in seiner höchsten Form konserviert.

Im immer wiederkehrenden Kopieren des Ise-Schreins können wir eine Metapher für die Vergänglichkeit der Architektur und gleichzeitig ein Sinnbild der Konstanz einer perfektionierten Konstruktion in einer sich verändernden Zeit sehen.

Ist nun der Architekt nach Loos’ berühmtem Satz «ein Maurer, der Latein gelernt hat», also ein gebildeter Handwerker? Oder ist es umgekehrt: Muss der geschulte Theoretiker das praktische Wissen nach seiner Architektenausbildung erst erlernen? Gewiss ist, dass es sowohl das eine wie auch das andere braucht, um den Beruf des Architekten zur vollen Entfaltung zu bringen. Tektonik in diesem Fall die Kunst des japanischen Zimmermanns soll dazu anleiten, die vermeintliche Kluft zwischen beiden Polen zu überbrücken.

Anmerkungen

1 Arthur Drexler, The Architecture of Japan, Reprint 1966, S. 55

2 «Beachtenswert ist auch, dass in Japan Haus und Zimmerdimensionen von Pfostenmitte zu Pfostenmitte gemessen werden, während sie in westlichen Ländern im Lichten der Wände gemessen werden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in japanischen Häusern die Dicke der Wand genormt und sehr dünn ist.» Tetsuro Yoshida, Das japanische Wohnhaus, 1954, S. 6869

3 Im Wort «Abbund» überlebt dieses ursprüngliche Zusammenfügen von Stäben bis in die moderne, maschinell ausgeführte Zimmermannstechnik.

4 Ludwig Mies van der Rohe, «Inaugural Address as Director of the Department of Architecture at Armour Institute of Technology» (1938), in: Alfred Swenson, Pao-Chi Chang, Architectural Education at IIT 1938-1978, S. 2627

5 «Material macht erfinderisch», Richard Sennett im Gespräch mit Simone Achermann, in: Abstrakt Taschenlabor für Zukunftsfragen, Think Tank W.I.R.E., 2012