La salute pubblica e l’architettura

Sono stato testimone del modo di progettare di Silvia Gmür e Livio Vacchini, documentandolo con numerose pubblicazioni, e ho avuto l’opportunità di partecipare direttamente alla progettazione dell’ospedale di Venezia-Mestre. Proverò a raccontare. Da più tempo mi occupo in quanto storico delle idee di cosa sta accadendo nel passaggio dal modo di produzione industriale a quello digitale, con inevitabili e repentini cambiamenti. Questa è una buona occasione per esemplificare cosa accade nel settore della sanità pubblica indicandone le ricadute rispetto alla progettazione architettonica.

Prima di segnalare i momenti più significativi della storia dell’architettura ospedaliera, in particolare per la contemporaneità, non posso non porre una questione che ritengo cruciale e da redimere: soprattutto nel Novecento l’interpretazione e la rappresentazione dominante del medicale è stata mediata – meglio totalizzata – dalla idolatria della tecnica. Si è ritenuto che si dovesse privilegiare l’ingegneria, come se l’elemento fondamentale delle pratiche mediche fosse di natura impiantistica o dominato solo dalla funzione; come se solo la tecnica, con il suo carattere asettico, potesse «salvarci»; come se il nostro corpo «paziente» fosse una macchina da aggiustare; come se la pietà fosse qualcosa di un passato da rimuovere. Analogamente è accaduto al pensiero della medicina teso alla specializzazione sempre più spinta e sospettoso verso una visione olistica dell’idea di persona. Certo le cose sono andate così non perché programmate da qualche ragione epistemologica e tanto meno ideologica, ma le ricadute di questo atteggiamento presupposto, di questa precompressione del fenomeno, hanno determinato – ripeto non programmaticamente – il fatto che i progetti di architettura ospedaliera (almeno nei paesi cosiddetti sviluppati) sono per lo più stati assegnati a ingegneri o a gruppi di ingegneri.

Certo ci sono stati anche casi di progettisti architetti, come Powell e Moya, Le Corbusier, Valeriano Pastor, Renzo Piano, Silvia Gmür e Livio Vacchini (dei quali scriverò nelle pagine successive). La differenza si vede e non perché indubbiamente gli architetti hanno più attenzione agli aspetti estetici rispetto alla cura dell’efficienza che caratterizza il mondo degli ingegneri, ma perché l’approccio progettuale risulta meno determinato dalle ragioni tecniche, senza che per questo quelle ragioni vengano eluse. Non voglio affatto riproporre un vecchio conflitto architetti - ingegneri, ma far presente che è tempo di superare alcune idiosincrasie o incrostazioni culturali, non certo continuando a contrapporre le due ragioni professionali, né, tantomeno, aprire a una qualche argomentazione nella quale non si riconosca l’utilità somma delle specializzazioni e delle differenze tra diversi imprinting culturali. È necessario aprirsi, e non solo in un settore così significativo come quello dell’architettura ospedaliera, a logiche di progettazione in coworking là dove si possono far interagire saperi e culture, e capacità di visione collettiva. D’altra parte il digitale oggi si alimenta di intelligenza e creatività collettiva.

Note per una storia dell’architettura ospedaliera

Percorrere l’intera storia dell’architettura ospedaliera sarebbe eccessivo in questo contesto. Mi sembra invece opportuno cercare di cogliere i momenti di trasformazione dell’idea di progetto dal momento nel quale la sanità è diventata questione di Stato non più governata dalle varie chiese in nome di una pur umanissima idea di umanità e di pietà. Sino al XVIII secolo la cura dei malati si limitava all’assistenza dei bisognosi, dei poveri e degli infermi e si svolgeva al capezzale. I tipi costruttivi elaborati a questo scopo presentano tutti un impianto a grande aula o a padiglione. I letti erano disposti lungo le pareti o talvolta anche al centro, nel caso delle sale più larghe. Lo spazio era coperto da alte navate con soffitto a volta sostenuto da colonne o pilastri. In altri casi lo spazio per l’assistenza era quello del refettorio dei grandi complessi monastici. Solo nel XV secolo sorsero i primi ospedali indipendenti gestiti da istituzioni fondate da vescovi, aristocratici o dalle case reali.

Lo spazio a una o più navate trovò allora una nuova definizione in strutture a crociera o articolate intorno a una corte. Dal XVIII secolo la disposizione spaziale dovrà rispondere alla complessità delle procedure che trasformano la medicina in una pratica scientifica dall’analitica alla diagnostica, dalla terapeutica sino alle varie forme della chirurgica. Dovrà così tener conto dell’organizzazione del sempre più alto numero degli spazi altamente specializzati, dei vari momenti e delle molteplici funzioni nonché dell’aumento degli addetti alle varie procedure, dai medici con ruoli sempre più diversificati, agli infermieri sempre più specializzati, sino al personale per le cucine, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti, in particolare medicali, anche loro professionalizzati, vista l’importanza assoluta che ha assunto l’igiene per la medicina sin dalla metà del Settecento. Fondamentale è la comprensione e l’individuazione delle giuste strategie per guidare e controllare la mobilità di questo numero sempre più alto, concentrato e diversificato di operatori. Il controllo e la determinazione spaziale, quindi l’architettura, diventa fondamentale, e così il progetto di architettura nel suo insieme, sia perché può contribuire a risolvere problemi tecnico-funzionali ma anche perché quell’architettura ha comunque un enorme valore sociale.

Nel XVIII secolo le scoperte scientifiche in campo medico, in particolare nel settore dell’igiene, e l’alto tasso di mortalità dovuto a malattie infettive e contagiose negli ospedali richiedevano un approccio più professionale e una nuova concezione di ricovero del malato. L’installazione di ospedali da campo militari fece comprendere che la buona aerazione delle sale, uno spazio adeguato per ogni letto, l’igiene e la nutrizione erano fattori che contribuivano in modo decisivo alla guarigione del paziente. Nel 1788 Jacques Tenon propugnava la realizzazione di edifici con una struttura a padiglione, in cui i reparti destinati alla degenza dei malati venivano arieggiati grazie alla presenza di grandi finestre a tutta altezza poste accanto a ogni letto, le quali si affacciavano su giardini coltivati con erbe mediche.

John Aitken e Florence Nightingale a metà Ottocento si impegnarono strenuamente a favore della costruzione di ospedali a padiglioni. La Nightingale si servì dei disegni, delle statistiche e dei dati che aveva raccolto nei lunghi periodi trascorsi negli accampamenti militari in Inghilterra e in Crimea per progettare il cosiddetto «Nightingale ward», un esempio perfetto di organizzazione della camera del degente come luogo di guarigione, grazie a una quantità sufficiente di aria e luce. Proponeva inoltre adeguate stanze per il personale sanitario, retrocucine per ogni padiglione, lavandini, vasche da bagno e gabinetti completi in numero proporzionato a quello dei degenti e completamente isolati da ogni altro padiglione dell’ospedale.

Agli inizi del XX secolo l’assistenza sanitaria assume un’impostazione che si avvicina al modello industriale. La professionalizzazione dell’organizzazione ospedaliera, delle cure dei degenti e dei processi operativi orientati alla massima efficienza portano a una messa in discussione del sistema a padiglioni. I lunghi percorsi per il personale, l’esigenza di infrastrutture specifiche per ogni unità, la distanza fra reparti di degenza e sale operatorie, che diventano evidenti nei progetti di ospedali dalla metà dell’Ottocento, il trattamento delle infezioni grazie alle ultime scoperte farmacologiche sono tutti fattori che si pronunciano a favore della realizzazione di architetture ospedaliere compatte. L’efficienza della produzione industriale servì da modello e segnò il passaggio dal sistema a padiglione a strutture di grandi dimensioni. I nuovi ospedali sono architetture con planimetrie a pettine, a stella, ad H, a T o a L, che il più delle volte separano l’area destinata alle terapie mediche dai reparti di degenza.

L’architetto Jean Walter elencò nei primi del Novecento le argomentazioni a sfavore del sistema a padiglione e a favore di un’architettura ospedaliera a blocco: la sempre maggiore necessità di spazi con un numero crescente di funzioni, l’espansione in termini di dimensione, buoni collegamenti interni ed esterni, un’organizzazione più semplice dei diversi settori e maggiore controllo. Tale concentrazione strutturale offriva vantaggi operativi in termini di minori distanze fra i diversi settori, fra i reparti di degenza e le zone destinate alle terapie mediche. Lo sviluppo di efficienti ascensori per i collegamenti verticali fu naturalmente il presupposto per la costruzione di edifici monoblocco molto alti, in particolare negli Stati Uniti. Un vantaggio di queste strutture concentrate consisteva nella superficie di terreno relativamente ridotta che richiedevano, un fattore determinante in città come New York e Chicago.

Nel suo ruolo di direttore di diversi ospedali in Canada, Gordon A. Friesen acquisì un notevole bagaglio di esperienze. Secondo Friesen la planimetria dell’edificio doveva essere articolata seguendo lo svolgimento delle funzioni. Diversi furono gli elementi fondamentali del suo pensiero che trovarono applicazione in Canada, negli Stati Uniti e in Europa: centralizzazione delle funzioni di rifornimento e smaltimento dei rifiuti, automatizzazione della distribuzione, separazione delle vie di accesso per persone, materiali e informazioni. Il concetto di assistenza sanitaria da lui proposto prevedeva, con il decentramento delle singole attività del processo assistenziale, la liberazione del personale sanitario da attività non specificatamente professionali, in modo da migliorare lo svolgimento delle prestazioni di assistenza. Sin dagli anni Settanta Friesen cercò di promuovere il modello della camera singola d’ospedale. Fu un convinto sostenitore della separazione rigorosa fra i percorsi destinati ai pazienti e ai materiali nei reparti di analisi e terapia, e sviluppò il sistema del triplo corridoio.

Tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta la Gran Bretagna assunse un ruolo di primo piano nell’ambito della progettazione ospedaliera. La crisi economica che seguì la Seconda guerra mondiale favorì lo sviluppo di nuove concezioni; il National Health Service assunse una funzione propulsiva nell’ambito dell’elaborazione e attuazione di principi e tipologie architettoniche innovative. Ad esempio il Best Buy System, con la sua proposta di un’organizzazione planimetrica meno rigida e reticolare, intendeva rispondere alle critiche sulla mancanza di aerazione e luce naturale, e l’isolamento dal mondo esterno dei complessi a monoblocco. La ripetizione modulare e la riduzione all’essenziale garantivano una costruzione rapida ed economica. Questa concezione presenta alcuni elementi caratteristici, quali per esempio lo sviluppo orizzontale dei volumi (che constano al massimo di due piani), l’introduzione di un numero sufficiente di corti interne che garantiscono l’aerazione e l’illuminazione naturale e, in ultimo, la semplificazione degli impianti tecnici.

Un progetto esemplare viene elaborato da Le Corbusier per Venezia nel 1965. Propone uno sviluppo orizzontale, enfatizzando il rapporto con il contesto urbano. Con la massima coerenza, egli tratta i tre piani dell’edificio come un elemento di continuità con il modello urbano. Il piano terra è «poroso» e funge da elemento di collegamento con la città; tutti gli accessi e le funzioni rivolte al pubblico si trovano su questo livello. Il primo piano ospita gli spazi destinati alla diagnosi e alle terapie mediche, mentre il secondo piano è riservato alle camere dei degenti. L’integrazione dell’ospedale nella struttura urbana deve restituire al paziente il suo abituale spazio vitale e stabilire quella relazione con la città, che nello spazio pubblico e privato di Venezia è così forte e presente. Le Corbusier illustra la sua interpretazione dell’ospedale con estrema chiarezza: «Un hôpital est une maison d’homme, comme le logis est aussi une "maison d’homme". La clé étant l’homme: sa stature (hauteur), sa marche (l’étendue), son oeil (son point de vue), sa main, soeur de l’oeil. Tout le pychisme y est attaché en total contact. Ainsi se présente le problème. Le bonheur est un fait d’harmonie».

Negli anni Settanta sorsero interessanti ospedali di grandi dimensioni, per lo più di matrice universitaria, che attraverso un progetto chiaro e un’organizzazione planimetrica strutturata intendevano tenere conto delle questioni dell’ampliabilità e della flessibilità interna. Questi complessi sviluppavano schemi planimetrici che ricordavano l’impianto urbano romano con il suo Cardo e Decumano e le sue Insulae. In questo modo la struttura ospedaliera si avvicina ed entra in dialogo con il contesto urbano. L’ospedale inteso come città, o come sua parte integrante, era un tema dibattuto già da lungo tempo in Europa, e alla fine del secondo millennio entrerà a fare parte della pianificazione architettonica negli studi di Renzo Piano (metaprogetto) e nei progetti per gli ospedali Orbis in Olanda. Gli immensi complessi di Herlev a Copenhagen, in Danimarca, di Aquisgrana in Germania e di Huddinge in Svezia, oltre ai requisiti di flessibilità immediata e futura, soddisfano anche l’esigenza di interconnessione multipla fra i reparti e la versatilità dei singoli settori. Inoltre, questo tipo di agglomerato può essere paragonato alla struttura di un mercato e quindi interpretata anche come continuità della struttura urbana all’interno di un edificio o di un padiglione.

A cavallo del nuovo secolo, Umberto Veronesi e Renzo Piano pubblicano un «decalogo» in cui stabiliscono dieci principi che, secondo gli autori, devono essere alla base di un’architettura ospedaliera orientata al futuro: umanizzazione, urbanità, socialità, organizzazione, interattività, appropriatezza, affidabilità, innovazione, ricerca, formazione. Il metaprogetto di Piano e Veronesi del 2001 è un esempio di applicazione di tali principi.

Negli anni 2000, anche in Olanda nascono alcuni progetti-pilota a fondamento dei quali vengono posti criteri analoghi a quelli del «decalogo». I processi operativi del personale trovano una definizione come componenti prioritarie delle procedure organizzative e vengono studiati prima della fase progettuale, in collaborazione con lo staff, per essere poi ridefiniti, in modo da elaborare un progetto più razionale, efficiente ed economicamente valido. Il paziente è visto come un cliente; la razionalizzazione dell’azienda ospedaliera ha l’obiettivo di vedere soddisfatte le esigenze del degente in modo più diretto e confortevole. Il principio secondo cui è il curante ad andare dal paziente (e non viceversa) trova espressione nella creazione di «isole-consultorio» sparse in tutto l’ospedale. Sia nei colloqui con il paziente, sia nel coordinamento degli interventi del personale sanitario, la comunicazione è considerata un fattore fondamentale. Dal punto di vista architettonico, la grande hall di ingresso che attraversa in altezza tutti i piani dell’edificio, con le sue diverse isole dotate di sedute e i percorsi di collegamento, rappresenta un simbolo di questa filosofia di comunicazione e accoglienza nei confronti del degente.

Un caso esemplare: l’esperienza di Gmür-Vacchini

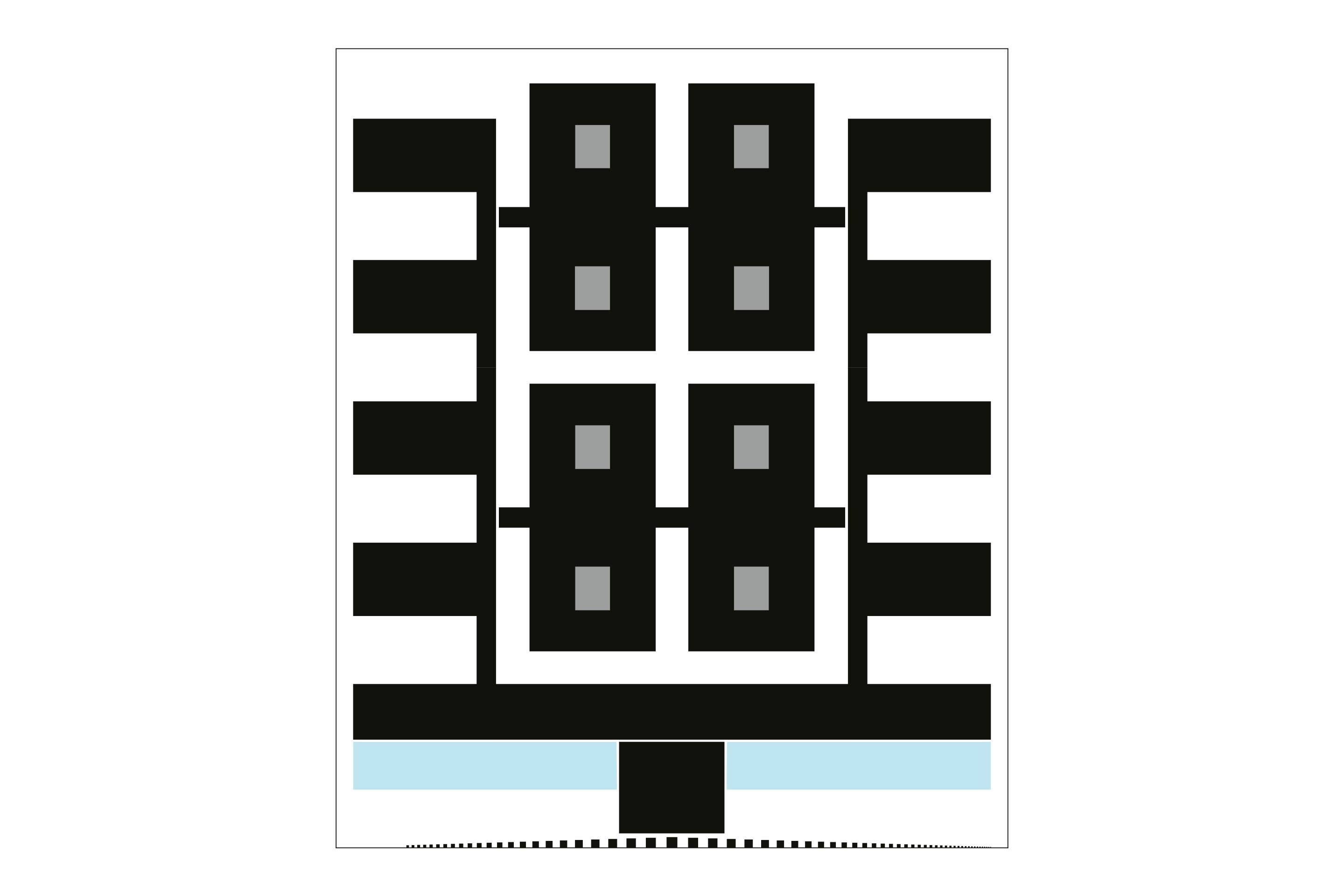

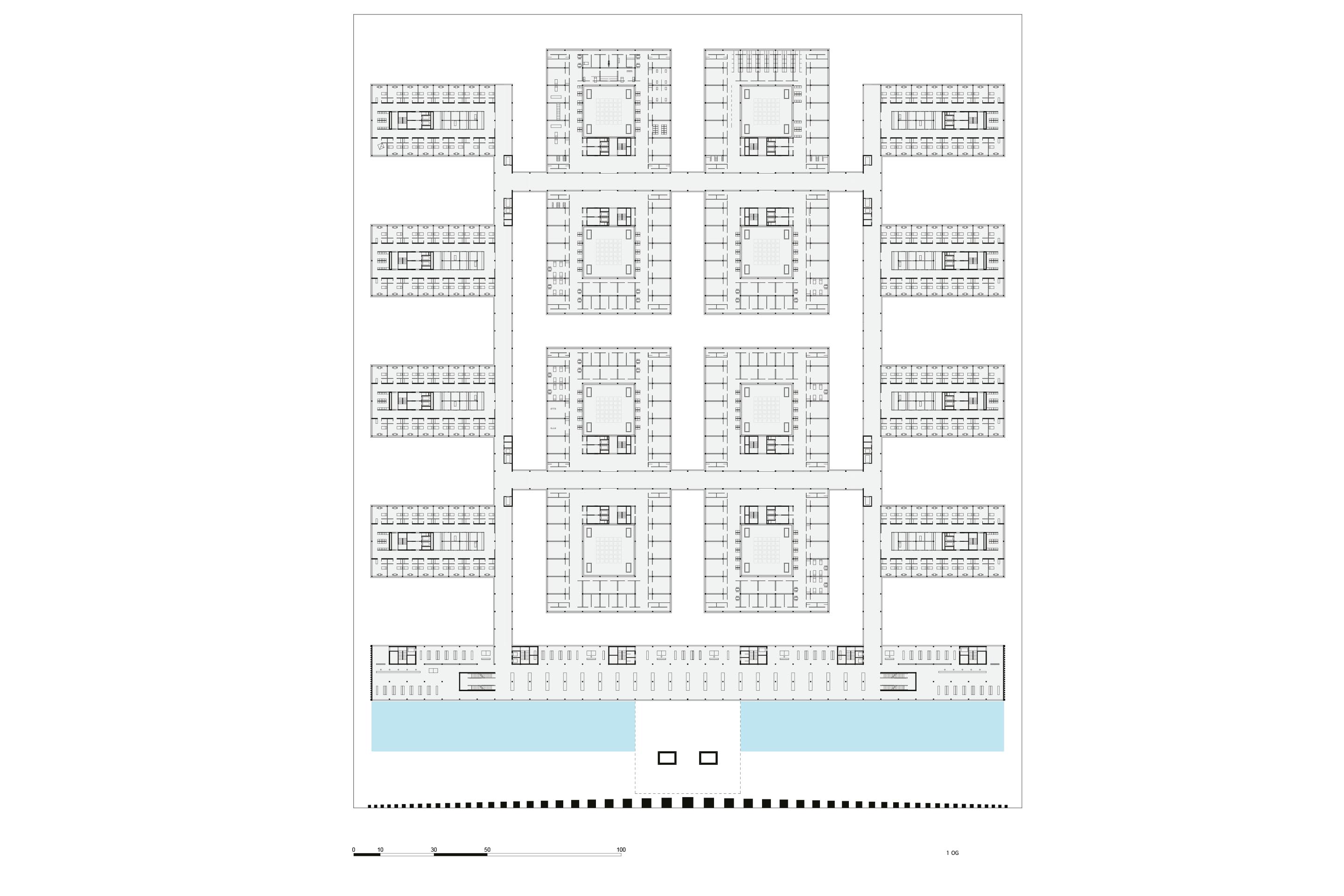

«[L’ospedale di Venezia-Mestre] è considerato innanzi tutto come un architettura privata, una somma di case: ospedale come "maison de l’homme". La sua altezza non supera quella delle abitazioni tipiche di quel territorio; è fatto di parti tra loro in relazione; è modulare, estensibile; tutti gli spazi sono fatti per e nella luce naturale. L’unità dell’insieme è data della chiarezza dell’impianto, dall’uniformità dell’altezza, dalla presenza in ogni parte della luce naturale, dall’omogeneità dei materiali, dal modulo costruttivo. I tre elementi che costituiscono l’ospedale (accoglienza, degenza, terapia) sono espressi in modo chiaro e autonomo. Questo ospedale è città fra le molte città del Veneto con le quali convive attraverso la viabilità: flussi automobilistici, pedonali, rete ferroviaria. Il sistema costruttivo, le geometrie, i materiali sono di grande semplicità e si ripetono uniformemente in tutto l’ospedale». Livio Vacchini

È noto l’approccio che ha sempre guidato la ricerca progettuale di Silvia Gmür e Livio Vacchini (ndr. cfr. bibliografia dell'autore sull'argomento). Questi principi li ritroviamo anche e inevitabilmente nei progetti di ospedali con alcune considerazioni ulteriori che provo di seguito a tracciare. Se esaminiamo le funzioni operative delle singole parti di una struttura ospedaliera, ci rendiamo conto che per alcuni aspetti anche i loro requisiti architettonici indispensabili si differenziano notevolmente.

Distinguiamo innanzitutto fra settori ad alta densità di impianti funzionali (i cosiddetti hot floor) e zone a bassa densità. Alla prima categoria appartengono le sale riservate alla diagnostica, le sale operatorie, la sterilizzazione e i laboratori (che esigono un’altezza di 3 m e uno spazio di circa 1 m per gli impianti). Il secondo gruppo comprende le postazioni del personale sanitario, gli uffici direzionali e amministrativi, i servizi informativi al paziente. Le aree destinate al pubblico e alle terapie sono prevalentemente a bassa densità di impianti, ma richiedono spazi con soffitti più alti rispetto ad altre zone della stessa categoria (in genere è sufficiente un’altezza fra i 2,50 e 2,80 m, dove lo spazio riservato agli impianti a soffitto occupa di solito un’altezza di 0,50 m). Risulta dunque altamente antieconomico inserire ampie zone a uffici nelle aree destinate alla diagnostica e alle terapie mediche. Per funzionare in modo efficiente, l’area destinata alla diagnostica e alle terapie richiede alcuni requisiti fondamentali nella distribuzione degli spazi: griglie di supporto per impianti della maggiore dimensione possibile; collegamenti multipli fra i singoli settori; flessibilità interna; zone destinate al pubblico spaziose e continue con ambienti di ampiezza variabile; capacità di ampliamento; accesso separato per pazienti e visitatori da un lato, per il personale, i letti e le operazioni di logistica dall’altro; chiarezza di visione d’insieme del complesso e delle vie di accesso, percorsi brevi, buoni collegamenti; possibilità di sinergie fra diversi ambiti, identità dei reparti; qualità degli spazi, della struttura residenziale, del luogo di lavoro; luce naturale, rapporto con l’esterno.

Nelle unità riservate al personale sanitario vigono ulteriori criteri legati al benessere del paziente. Affinché gli infermieri siano in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti professionali, l’ambiente di lavoro dev’essere organizzato in modo razionale e i compiti adeguatamente strutturati. La tipologia delle postazioni a loro riservate dovrebbe riflettere il più possibile la vita quotidiana: il carattere familiare di quegli spazi è generatore, infatti, di benessere. Negli ospedali pediatrici è importante inoltre rendere visibile la ripartizione in gruppi delle camere. Le camere singole sono preferibili e sempre più diffuse, dal momento che molti studi ne hanno dimostrato i vantaggi sia sul piano igienico sia operativo. Se sono previste, tuttavia, camere doppie, ogni degente deve godere di un proprio spazio privato e di un analogo accesso al mondo esterno.

I corridoi dei reparti di degenza rappresentano anche zone di sosta e di attraversamento legato alle terapie. Dovrebbero possedere dunque un’alta qualità spaziale, essere facilmente percorribili e consentire un accesso visivo al mondo esterno. Analogamente al soggiorno di un appartamento, questi ambienti dovrebbero invitare la gente a sostarvi ed essere appartate rispetto alle vie di traffico dell’ospedale. Panorama, qualità dello spazio, arredamento devono creare un insieme armonioso. La qualità della luce naturale e il suo trattamento sono di notevole rilevanza nella progettazione della facciata e dell’interno dell’edificio. Se i materiali costruttivi utilizzati riescono a comunicare la sensazione di un’atmosfera familiare, questo aspetto avrà un impatto positivo tanto sul paziente quanto sul personale.

Permane nella cultura contemporanea un’idea tecnocratica della malattia e quindi dell’ospedalizzazione, cultura che, in ultima analisi, considera l’uomo alla stregua di una macchina e l’ospedale come «officina». E così l’ospedale viene visto, pensato, e progettato come oggetto di ingegnerizzazione. Di contro la malattia fa emergere questioni di diversa e complessa natura: psicologiche, sociologiche, esistenziali, e un umanissimo rapporto con la possibilità non solo della malattia, ma anche della morte.

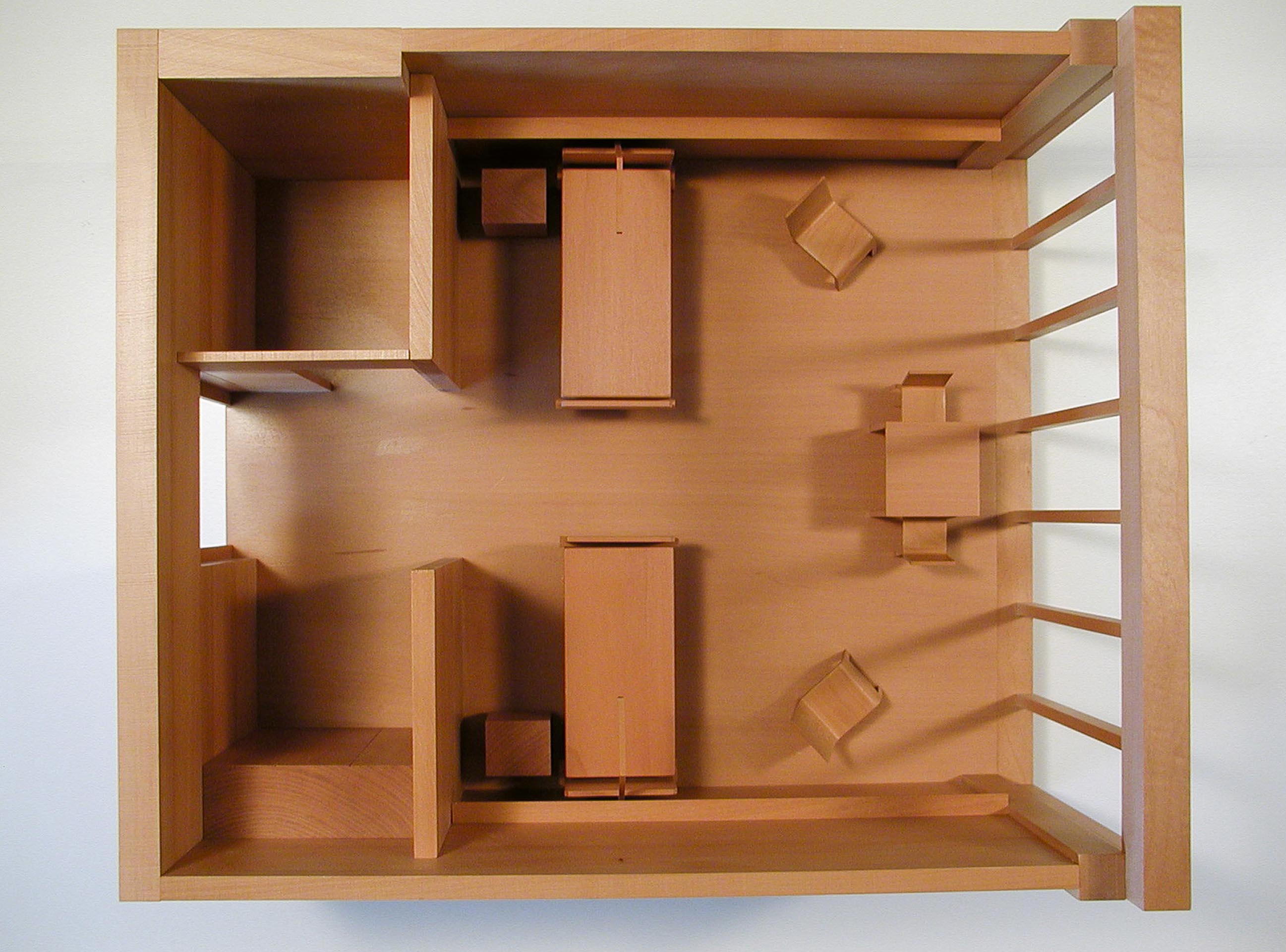

Da alcuni decenni si sta consolidando, con alterne fortune, un pensiero olistico, che, se non altro, ha avuto il pregio di farci considerare non solo la condizione umana, ma tutto il vivente come un insieme correlato di parti che andrebbero costantemente ricondotte a un’unità/totalità. Progettare un ospedale significa allora organizzare e definire questa potenziale unità/totalità a partire dalla cellula in cui si abita questo insieme: la stanza di degenza.

Diventa necessario ricomporre una faticosa intimità, la possibilità che il proprio tempo diventi un tempo di riflessione, che l’approccio all’altro come al fuori sia occasione di speranza o di fiducia, trovando il senso dell’essere accolti e una possibile empatia con l’altro. È necessario accompagnare, manipolando sapientemente lo spazio, un tempo verso la speranza. Può l’architettura aiutare? Certamente progettando uno spazio confortevole, animandolo con la luce e caratterizzandolo con ciò che può dare il senso della intimità in un difficile equilibrio tra privato e pubblico; connotando lo spazio del riposo per il tempo lungo dell’autoriflessione e organizzando la distribuzione in modo da rendere la stanza da letto luogo in cui anche si soggiorna. La tipologia della stanza a due letti, che è la giusta scelta per evitare la fatica della promiscuità e per non far percepire del tutto l’isolamento, deve permettere una forte e caratterizzata relazione con lo spazio esterno e con il paesaggio intorno. Le finestre devono essere molto ampie per portare la luce in profondità e per creare sintonia con l’intorno. Molti studi di psico-oncologia dimostrano che la convalescenza è aiutata da questi fattori e creare una sintonia tra lo spazio e il corpo fa sì che la stanza possa essere percepita come una vera e propria stanza dell’anima. Nella stanza d’ospedale il quotidiano viene come sospeso, il paziente viene costretto a convivere con uno sconosciuto. C’è bisogno di pace e di riposo. Ancora in questo aiuta la configurazione dello spazio, la disposizione del letto e degli armadi per gli effetti personali dei pazienti.

Le mutazioni in atto con il digitale

Siamo definitivamente passati da un modo di produzione industriale a quello digitale. In questo passaggio si continua ovviamente a produrre prodotti in modalità industriale, ma i processi di produzione e valorizzazione sia economica che sociale sono governati da logiche e tecnologie digitali. Quando cambia un sistema di produzione cambia molto per non dire tutto. Nel digitale tutto è in relazione (ad esempio malattia e salute), tutto è informazione (compresi i dati relativi alla salute sia privata che pubblica), tutto è computabile sia in modalità numerica che algoritmica. Matematica e algoritmica sono sorelle, ma non sono la stessa cosa: la prima riconduce tutto al numero, la seconda al processo logico che permettere di fare il minor numero di passi per risolvere un problema. Potremmo affermare che la prima si ferma sulla soglia della quantità, la secondo prova a controllare la qualità. E la salute è in fondo il problema della qualità della vita. Il digitale ha attivato delle procedure (operando sul discreto per controllare anche i processi del continuo) che rendono evidente che la logica (e/o la computazione) non può essere risolta solo dalla meccanica, ma può adattarsi alla biotica. Possiamo cioè dire che abbiamo perso qualcosa quando (da tanto tempo) abbiamo elaborato l’idea che a rappresentare i sistemi logici fossero le macchine (riduzionismo) e non la vita (olismo), non accorgendoci che ogni tecnologia è in sé biologia e ogni biologia è tecnologia. Questo è il cuore del digitale.

E per la medicina? Abbiamo elaborato nel tempo una idea di medicina su uno schema universalistico (per il mal di fegato si prende una medicina con una dose determinata). Con il digitale la medicina diventa singolare. (per il mal di fegato – valutati tutti i dati clinici, le informazioni del DNA, i dati relativi ai malati con la stessa patologia ecc.– si prende una medicina definita ad hoc sulle specifiche caratteristiche del paziente). Come cambierà l’intero settore farmaceutico? Dall’universale al singolare. Non è questione di poco conto.

Zhu, il creatore del nuovo sistema di sicurezza «Dragonfly Eye» ha elaborato un algoritmo, Alcare, che permette di analizzare delle indagini mediche visive (raggi X, scanner o risonanze magnetiche) di un paziente, collegandole alla storia genetica e medica del paziente stesso e confrontando questi dati con una infinità di indagini analoghe per arrivare alla diagnosi. Uno specialista impiega generalmente 10 minuti per il referto, l’algoritmo 2 o 3 secondi per produrre un file con tutte le informazioni e in alcuni casi anche con la diagnosi rielaborando milioni di cartelle mediche ed esami di ogni genere. Rapidamente, con una accuratezza quasi assoluta e con un costo estremamente basso. Anche un medico di famiglia può rivedere tutta la storia clinica del malato consultando un qualche big data. Con la telemedicina il controllo da remoto cambia radicalmente il rapporto medico/paziente, i modi dell’assistenza, ma cambia anche la diagnostica.

Nelle sale operatorie siamo nelle mani (sic!) di automi governati da complessi sistemi cibernetico-digitali. Le operazioni chirurgiche sono già comandate da remoto. Cosa accadrà della professione medica? Cosa succederà di un sapere antichissimo che da universale diventa singolare? E come si stanno riorganizzando gli ospedali? E il corpo? Cosa c’è di più intimo del corpo, della salute e, ovviamente, della malattia? La medicina digitale sta proponendo una miriade di tecniche sensorie e di macchine di supporto sia nella chirurgia che nella riabilitazione o nella sostituzione di parti del corpo stesso. Sta cambiando tutto nella diagnosi, nella terapia, nella cura, nell’organizzazione ospedaliera e persino nel rapporto medico - paziente. Con la telemedicina abbiamo le reti collaborative, la medicina domiciliare, gli accessi a distanza ai dati, l’uso della realtà aumentata nella riabilitazione. Il digitale sta anche cambiando il limite tra la malattia e la salute. Il monitoraggio continuo chimico-fisico (nella biotecnologia) porta a educare il cittadino alla salute e così ad aiutarlo a modificare gli stili di vita. La tradizionale distinzione corpo/mente vacilla nelle dinamiche del digitale. Il corpo può avere il suo doppio oggi nel metaverso, un doppio con il quale simulare e prevedere di tutto e di più. Si pensi al potenziale in atto dell’IoT (Internet of Thinks).

Tutto è connesso, e quindi tutto è ambiente, noi stessi singolarmente e collettivamente siamo ambiente cioè dati come stati di relazione. Esemplifico: le analisi di laboratorio di ogni singolo paziente verificano la quantità di inquinamento che produce giornalmente, come viene ridistribuito in vari modi nell’ambiente, come intervenire per bloccarne eventualmente gli effetti, come interagisce anche se per quantità minimali nelle variazioni climatiche e nel contempo diventa dato o un insieme di dati per organizzare la telemedicina o la riorganizzazione della medicina territoriale che potremmo anche definire ambientale. Dati che permettono anche un controllo sul regime alimentare, sulla salute sia privata che pubblica. I liquami, potranno essere non solo analizzati ma trasformati in concime utile alla crescita dell’orto o della serra. Nel frattempo dei sensori registrano l’emissione termica e attivano regolatori di calore, di luce o di umidità... e così di seguito. Tutto è ambientato e ambientale, controllato da sensori e messo in rete che può essere espansa a volontà, modificando la stessa idea di ciò che consideriamo pubblico o privato. Tutto questo non sarebbe possibile senza il digitale. Il digitale è ambiente e noi ne siamo intimamente parte (dell’ambiente e del digitale ambiente). E l’ambiente è un immane insieme di dati, non preorganizzati, fluido, dati che possono essere raccolti, selezionati, individuati anche stocasticamente sia rispetto a determinati scopi, sia per elaborare relazioni non preprogrammate.

E l’architettura non è anche costruzione di spazi, relazioni, funzioni, ambienti? Abbiamo avuto conferma con queste brevi note di quanto l’architettura si adatti e in alcuni casi riesca a governare cambiamenti profondi non solo sulle forme/funzioni ma anche sul significato stesso che essa ha. A fronte del dominio attuale del digitale c’è anche qualcosa in più: il mondo (noi) scopre non solo che ogni tecnologia è biologia e che ogni biologia è tecnologia ma che noi (da sempre o solo ora è inessenziale) viviamo in una totalità talmente artificiale da permetterci una doppia vita con un doppio corpo virtuale con il metaverso e che il nostro ambiente è totalmente antropizzato e che l’architettura lungi dall’essere come nel modo di produzione industriale un’arte tra le arti è il nostro modo di stare al mondo e, in fondo, di essere ciò che siamo (e forse ciò che siamo sempre stati): produttori di mondi.

Tutto questo sarebbe piaciuto a Silvia Gmür e a Livio Vacchini? Di una cosa sono però certo: che avrebbero comunque capito e, in questo, continuato a fare delle splendide architetture. Ora tocca a noi.

In tedesco, sull'importanza della digitalizzazione nella progettazione delle strutture ospedaliere espazium.ch/it/tec21-bim-der-praxis-2020.