Accoglienza e diritto all’assistenza

Accogliere i rifugiati significa progettare dignità e appartenenza: spazi aperti, soglie porose e infrastrutture partecipative trasformano il riparo temporaneo in comunità, promuovendo giustizia, relazioni e cura come principi architettonici e urbani.

Reception and the right to care, english version

L’accoglienza come atto di assistenza e giustizia

Una tendopoli in un deserto remoto, una fila di container alla periferia urbana o un edificio istituzionale vuoto trasformato in alloggi per rifugiati: ognuno riflette una distinta condizione materiale e spaziale di sfollamento. Nonostante le differenze, questi ambienti derivano da un paradigma architettonico e urbanistico comune: la logica della risposta all’emergenza. Sia nel Sud che nel Nord del mondo, le risposte alla migrazione forzata sono spesso governate da imperativi di rapidità, contenimento ed efficienza logistica. In questo contesto, l’architettura è ridotta a strumento di gestione temporanea delle crisi, mentre l’urbanistica diventa pratica di controllo spaziale più che di inclusione. Sebbene materialmente distinti, questi alloggi di emergenza – tende, unità modulari o strutture convertite – spesso producono configurazioni spaziali di esclusione. Posizionati alla periferia o invisibili nella città, restano scollegati dai servizi pubblici, dalle reti comunitarie e dalle visioni urbane a lungo termine. Anziché favorire l’integrazione, rafforzano la logica spaziale della condizione di eccezione, dove l’assistenza è ridotta a un riparo minimo invece che a un’inclusione relazionale o infrastrutturale.

E se riconsiderassimo questa premessa? Invece di considerare l’accoglienza dei rifugiati come una semplice operazione logistica, potremmo considerarla una pratica architettonica ed etica, un’espressione spaziale della cura. Fornire un riparo non significa solo offrire un tetto e delle pareti, ma anche il messaggio che quelle pareti trasmettono. Un campo recintato alla periferia della città è un segno di contenimento, di stallo. Al contrario, un centro di accoglienza progettato con cura e integrato nel tessuto urbano può trasmettere un senso di inclusione e rispetto. In altre parole, la disposizione e l’ubicazione degli spazi di accoglienza riflettono come noi, come società, percepiamo e valorizziamo le persone che ospitiamo. Ogni percorso, piazza, cortile, edificio o stanza può rafforzare il senso di alterità o alimentare appartenenza attraverso la cura.

Questo articolo sostiene che la progettazione degli spazi per i rifugiati è strettamente legata a giustizia, dignità e cura. Quando parliamo di «accoglienza», non ci riferiamo solo alla fornitura di un alloggio, ma all’esperienza iniziale di una nuova casa in una nuova terra. Architettura e urbanistica diventano strumenti essenziali per trasformare questa esperienza. È possibile progettare un campo o una struttura di accoglienza come una vera e propria comunità e non come un deposito? Una città può trattare i rifugiati non come un problema da parcheggiare in periferia, ma come nuovi vicini da accogliere nei quartieri? Reimmaginando l’accoglienza come architettura radicata nella cura, spostiamo la narrazione dall’emergenza all’ospitalità, all’appartenenza e alla dignità. Questa transizione dal contenimento alla cura mostra che le disposizioni spaziali per le popolazioni sfollate non sono neutre, ma riflettono – e mettono in atto – i nostri valori collettivi e impegni etici.

L’eredità dell’architettura dell’emergenza e le sfide dell’urbanistica dell’accoglienza

Le configurazioni spaziali dedicati ai rifugiati sono profondamente radicate nell’eredità dell’architettura emergenziale, un paradigma operativo storicamente fondato sulla logica dell’urgenza, dell’eccezionalità e del controllo.1 Questa eredità si è concretizzata in modo più visibile sotto forma di campi profughi, siti spesso localizzati in zone periferiche, assemblati rapidamente e funzionalmente orientati al contenimento piuttosto che all’integrazione. Nelle aride zone di confine, negli interstizi urbani o negli edifici istituzionali riadattati a rifugi, il linguaggio architettonico dell’emergenza privilegia spesso l’efficienza e la temporalità a scapito della giustizia spaziale, della dignità e dell’inclusione.2

Nel corso del tempo, questa modalità di emergenza ha plasmato una concezione riduttiva dell’accoglienza come misura reattiva e temporanea piuttosto che come infrastruttura civica proattiva. Il campo, sia come tipologia architettonica che come modalità di governance, incarna ciò che Agamben3 descrive come uno «spazio di eccezione», una zona che ospita senza ammettere pienamente, offrendo protezione e sospendendo contemporaneamente i diritti politici e spaziali. Tali spazi spesso producono una forma di liminalità prolungata, rafforzando la segregazione spaziale, limitando l’autonomia e istituzionalizzando l’emarginazione degli sfollati.

Al contrario, sono emersi immaginari urbani alternativi che riconfigurano il processo di arrivo. Il concetto di città di arrivo di Doug Saunders4 evidenzia il potenziale dei quartieri urbani di transizione, zone caratterizzate da densità, informalità e adattabilità, come motori dell’integrazione e della mobilità sociale dei migranti. Lungi dall’essere caotici o disfunzionali, se sostenuti da pianificazione e politiche eque, questi spazi possono diventare ambienti generativi in cui i nuovi arrivati costruiscono mezzi di sussistenza, identità e reti sociali. Partendo da questo presupposto, Meeus, Arnaut e van Heur articolano il concetto di infrastrutture di arrivo,5 i sistemi socio-materiali che consentono ai nuovi arrivati di accedere ad alloggio, istruzione, mobilità e socialità. Queste infrastrutture non sono centralizzate o esclusive, ma distribuite, integrate e intrecciate nel tessuto urbano. Facilitano la connessione invece del controllo, permettendo la realizzazione di cure attraverso la vicinanza e l’interazione quotidiana. Come osservano Meeus et al., «le infrastrutture di arrivo non sono strutture di controllo, ma quadri di connessione, dove alloggio, mobilità e incontri quotidiani diventano l’architettura dell’appartenenza».6

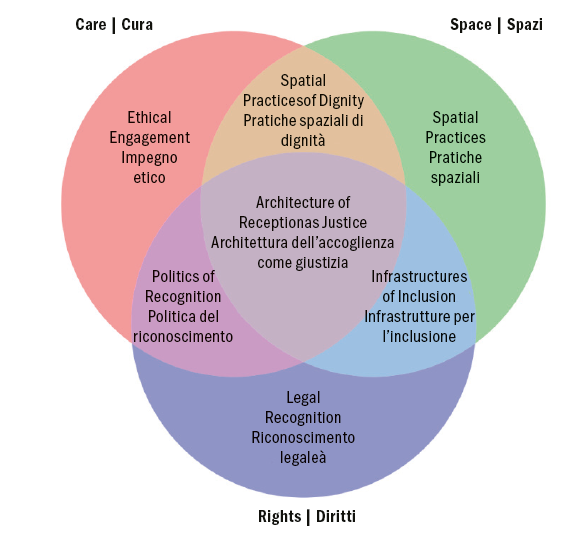

Nonostante gli sforzi critici per ripensare l’accoglienza, il paradigma dell’emergenza continua a dominare. Nel Nord del mondo, ciò è rafforzato da una governance securitaria della migrazione, mentre nel Sud del mondo avviene tramite pianificazione umanitaria dei donatori. Anche nei sistemi urbani ben dotati di risorse, l’accoglienza è spesso trattata come funzione provvisoria, con investimenti minimi in infrastrutture inclusive a lungo termine. Per superare questo quadro, l’accoglienza deve essere ripensata non come soluzione spaziale, ma come processo urbano dinamico che richiede sostegno infrastrutturale, consentendo stabilità e mobilità. L’accoglienza dovrebbe essere inserita in un continuum che colleghi l’alloggio di emergenza a percorsi di integrazione civica. Come illustra la figura 1, l’architettura dell’accoglienza e la cura. Questo riorientamento richiede un urbanistica basato sui diritti,7 in cui l’architettura e la pianificazione siano strumenti di inclusione, integrando materialmente, socialmente e simbolicamente la cura nelle strutture quotidiane della città.

Architettura della cura: spazi di guarigione, empowerment e appartenenza

Riformulare l’accoglienza attraverso la lente della cura consente un ripensamento radicale, passando dai rifugi provvisori a infrastrutture civiche e affettive che promuovono la dignità, l’autonomia e il senso di appartenenza. Attingendo all’etica femminista della cura,8 la cura stessa non è solo un sentimento personale, ma una pratica spaziale e politica, una responsabilità collettiva e continua distribuita tra istituzioni, organismi e ambienti. Richiede attenzione alla vulnerabilità, reattività ai bisogni concreti e impegno a sostenere la vita in tutta la sua complessità. In termini architettonici e urbani, la cura implica la progettazione di spazi che lascino spazio alla partecipazione, alla memoria, alla privacy e all’espressione affettiva.

Da questo punto di vista, la cura è intrinsecamente spaziale.9 Nella loro discussione sul paesaggio della cura, Milligan e Wiles sostengono che essa non è solo una pratica morale, ma anche spaziale che influenza il modo in cui organizziamo la vicinanza, consentiamo l’accesso, sosteniamo la privacy e gestiamo la visibilità e il ritiro. Questi principi sfidano il predominio della funzionalità logistica nelle infrastrutture per i rifugiati, invocando invece la giustizia spaziale10 e l’attuazione del Diritto alla città di Lefebvre,11 inteso come il diritto di co-produrre lo spazio, non solo di abitarlo. Quando viene tradotta in progettazione, l’etica della cura si concretizza su più scale spaziali ed elementi architettonici. Inizia con gli spazi interni che favoriscono guarigione e benessere, si estende alle soglie dell’edificio, dove avvengono i primi incontri con la comunità locale, e raggiunge il quartiere o il campo circostante, dove gli spazi condivisi favoriscono interazione, appartenenza e relazioni sociali.

Interiorità: atmosfere di guarigione

La cura inizia da dentro. L’interiorità non è solo una questione di chiusura, ma anche di recupero, autonomia e appartenenza simbolica. Nel contesto dell’accoglienza dei rifugiati, il design degli interni deve andare oltre la semplice fornitura di un riparo e creare un’atmosfera che favorisca la guarigione. Ogni dettaglio, dalla disposizione di una cucina comune alla texture di una parete, può sostenere il recupero psicologico e promuovere la coesione sociale.

Il Bidi Bidi Performing Arts Centre in Uganda (fig. 2), progettato da Hassell e Arup, è un esempio di questa sensibilità. Concepito come un intervento spaziale e culturale nell’insediamento di rifugiati di Yumbe, il progetto recupera lo spazio interno come luogo di memoria, identità e istruzione. Utilizzando materiali di provenienza locale, processi di progettazione partecipativa e atmosfere stratificate di luce, colore e suono, gli interni non solo offrono riparo, ma anche dignità. Rispondono ai ritmi della vita quotidiana, offrendo stanze che non sono anonime, ma intimamente in sintonia con le pratiche culturali e i rituali di chi le abita. Progetti di questo tipo resistono all’impersonalità standardizzata che troppo spesso caratterizza gli alloggi di emergenza. Materiali caldi come il legno, i tessuti intrecciati e le superfici acusticamente reattive contribuiscono a creare un linguaggio interno sensoriale, leggibile e umano. Queste scelte progettuali contrastano la logica del contenimento creando un vocabolario spaziale fatto di familiarità e cura.

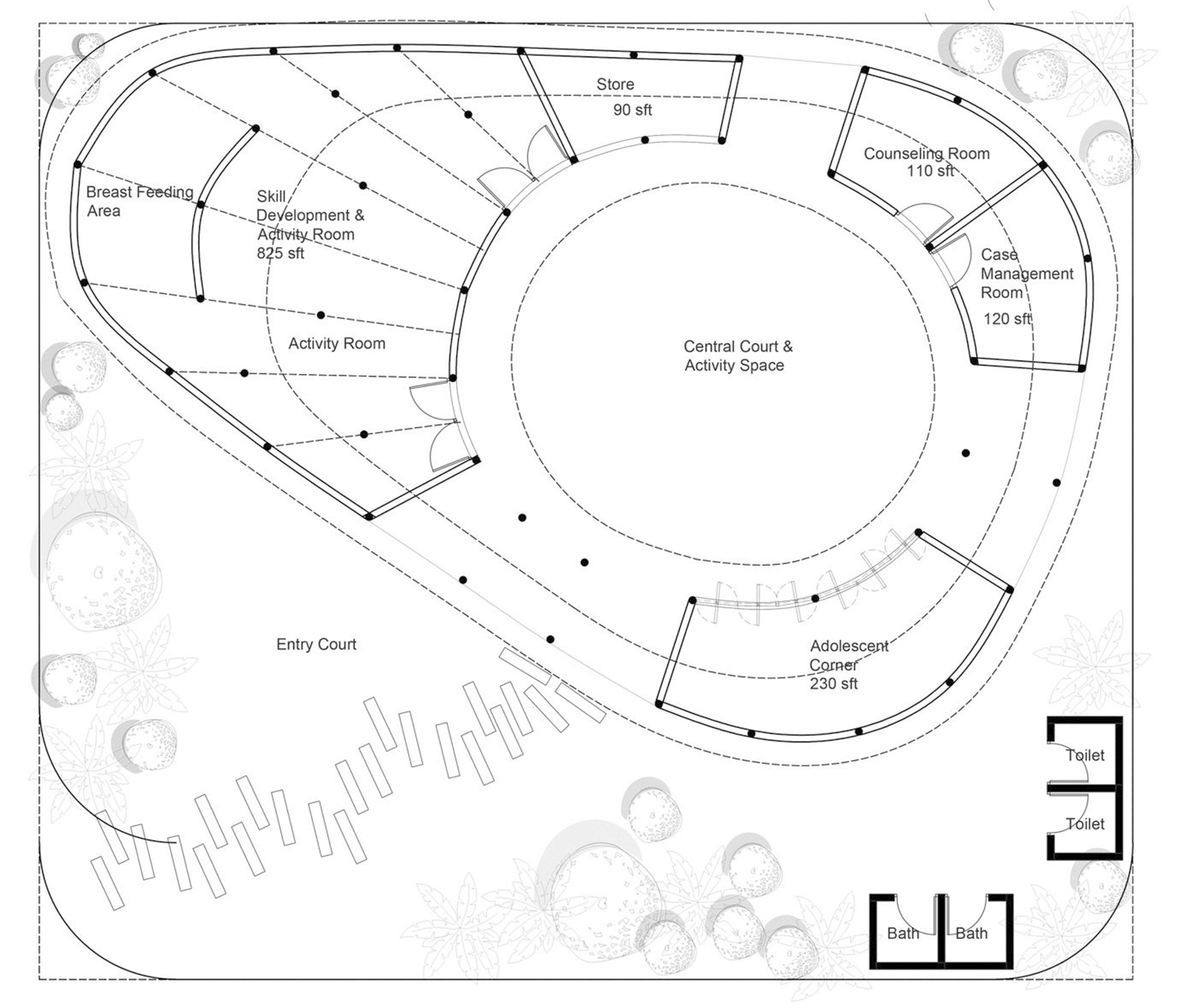

L’architettura è più efficace quando intreccia dignità spaziale e leggibilità culturale. Come illustrato nella pianta allegata del Centro per le donne rohingya sfollate in Bangladesh (fig.3), la privacy non è un lusso, ma un diritto. Pareti divisorie interne, soglie a più livelli e stanze decentralizzate, come la sala per lo sviluppo delle competenze e le attività, l’area per l’allattamento e la sala di consulenza, consentono una gamma sfumata di esposizione e interazione. Questi elementi offrono alle residenti controllo su come e quando interagire, consentendo loro di stare da sole senza perdere il contatto. Spazi come il cortile centrale e l’angolo per le adolescenti fungono da aree di ritrovo flessibili, favorendo attività comuni e momenti informali di riposo e cura.

Questa filosofia di giustizia spaziale è integrata nei materiali e nel processo del progetto. Costruito con bambù e risorse locali, il centro riflette un profondo impegno verso resilienza vernacolare e progettazione partecipativa. La sua adattabilità, visibile nei layout aperti e modificabili, garantisce reattività a esigenze climatiche e comunitarie. Segnaletica e motivi simbolici tratti da forme culturali familiari, insieme all’organizzazione circolare dello spazio, rafforzano senso di orientamento e appartenenza. L’architettura non è monumentale, ma silenziosamente radicale: incompiuta per design, consente agli utenti di rimodellarla continuamente, un atto di cura in sé.

Esteriorità: soglie che invitano

La cura non si ferma sulla porta. Nell’architettura dell’accoglienza, la soglia non è mai solo una linea; è un dispositivo politico e sociale che modella il modo in cui vengono mediate l’inclusione, l’accessibilità e la visibilità. Un approccio attento all’esteriorità ripensa i confini non come perimetri difensivi, ma come interfacce di incontro. Anziché isolare, il bordo può invitare: spazi semipubblici, giardini condivisi, stanze all’aperto ombreggiate e facciate porose generano momenti di interazione che sfumano il confine tra la comunità ospitante e quella ospitata. Un precedente sorprendente è rappresentato dagli spazi modulari per l’apprendimento dei rifugiati progettati da Zaha Hadid Architects (fig. 4) in collaborazione con Education Above All e realizzati nelle comunità sfollate. Sebbene destinate ad aule temporanee, queste strutture esemplificano come le condizioni dei bordi possano essere re-immaginate. Le tende formano gruppi attorno a cortili comuni, utilizzando la geometria per creare zone esterne riparate per incontri informali e apprendimento condiviso. Le loro membrane leggere e ad alte prestazioni offrono trasparenza e permeabilità, segnalando apertura invece che chiusura. Qui, il margine diventa una membrana condivisa piuttosto che un muro divisorio.

Questi interventi sottolineano l’importanza della leggibilità spaziale e della dignità degli individui nei loro movimenti. I tracciati sono definiti con chiarezza, gli ingressi dimensionati con generosità. Nel loro insieme, questi gesti calibrati – pur nella loro apparente modestia – rafforzano la permeabilità tra gli spazi di accoglienza e il contesto circostante, creando le condizioni per connessioni e reciprocità con la comunità più ampia. L’architettura dell’accoglienza deve estendere la cura fino ai margini stessi della sua impronta. Le soglie, se progettate con attenzione, possono favorire reciprocità anziché esclusione, rendendo possibili rituali quotidiani di scambio, di sosta, di ospitalità. In questa prospettiva, lo spazio esterno non è un elemento accessorio, ma una condizione critica di margine: qui la continuità della cura interna si articola spazialmente verso l’esterno, stabilendo legami relazionali con il quartiere o la zona urbana circostante.

Dalle infrastrutture all’abitabilità

La cura non è confinamento, è convivenza. I rifugi umanitari spesso ricorrono al minimalismo infrastrutturale: unità standardizzate, ripetizione modulare ed efficienza logistica hanno la precedenza sulla dignità, l’adattabilità e il senso di appartenenza. Queste forme di rifugio fungono più da magazzini che da case. Tuttavia, progettare attraverso la lente della cura significa spostare il paradigma da un’infrastruttura intesa come deposito a un’architettura intesa come abitazione. L’architettura che sostiene l’abitazione offre più delle semplici prestazioni tecniche. Fornisce un quadro di riferimento per l’abitare, la memoria e la trasformazione. Il Bidi Bidi Performing Arts Centre è un esempio di questo approccio. Sviluppato in collaborazione con artisti e residenti locali, il progetto radica la vita culturale e sociale all’interno di un insediamento di rifugiati. I suoi cortili aperti e le strutture flessibili invitano a spettacoli, insegnamento e incontri informali, creando un linguaggio spaziale che valorizza l’espressione tanto quanto il riparo.

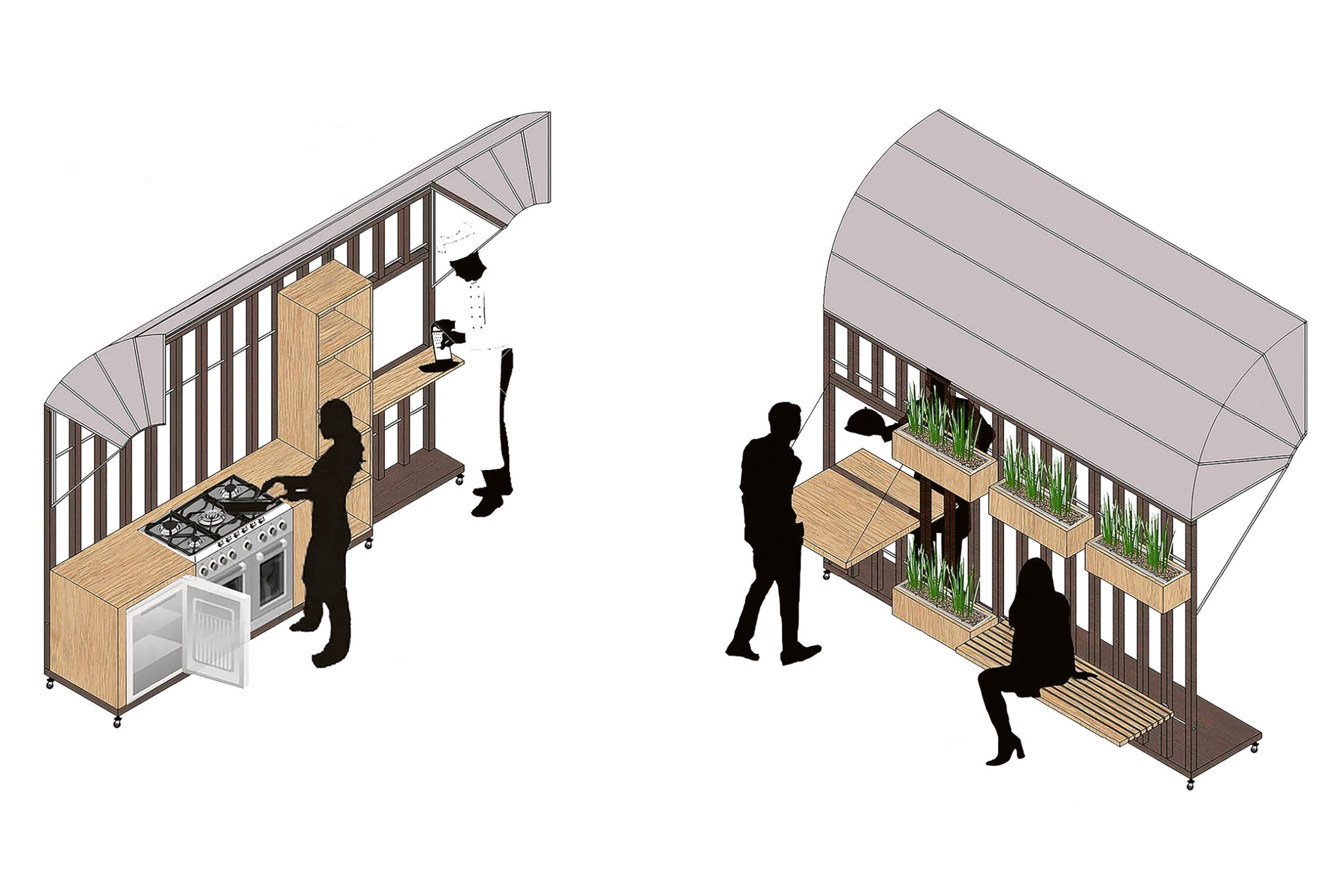

La Portable Kitchen, progettata da Soup International (fig. 5), sottolinea il valore dei sistemi aperti e co-progettati. Creata per sostenere le popolazioni sfollate in campi e insediamenti temporanei, questa unità mobile consente la preparazione comune dei pasti, un aspetto fondamentale ma spesso trascurato di una vita dignitosa. Introducendo un’architettura di cucina, incontro e condivisione, ripristina un rituale quotidiano che nutre identità culturale, autonomia e cura collettiva. La cucina diventa un nucleo sociale che resiste all’isolamento e rafforza i legami comunitari.

Questi progetti sfidano il tradizionale approccio dall’alto verso il basso all’edilizia di emergenza. Essi abbracciano la flessibilità, l’appropriazione e la partecipazione. Che si tratti di pareti che ospitano ganci e foto personali, cucine che viaggiano con i loro utenti o aule che fungono anche da palcoscenici culturali, questi spazi consentono agli abitanti di segnare, modificare e appropriarsi dei propri ambienti. Questo approccio fa eco all’invito di Henri Lefebvre a considerare gli abitanti come coproduttori dello spazio. Progettare per la cura richiede quindi rinunciare alla paternità dell’opera a favore di un invito spaziale: un invito a dimorare, narrare e appartenere.

Conclusione: progettare l’ospitalità, praticare la cura

L’accoglienza non è un momento, ma un processo, e la cura non è un gesto, ma una pratica spaziale. Attraverso i diversi esempi esaminati, dalle cucine comuni e dai cortili culturali agli interni co-progettati e alle soglie porose, emerge un’etica comune che resiste all’architettura del controllo e coltiva invece l’architettura della relazione. Progettare per le popolazioni sfollate non significa progettare per le crisi, ma progettare per la continuità, la convivenza e il diritto all’abitazione. In questa nuova prospettiva, la cura diventa sia metodo che materia: un modo di costruire, ascoltare e permettere che lo spazio sia modellato da coloro che lo abitano. La posta in gioco non è solo il riparo, ma anche la possibilità di appartenere. È tempo di andare oltre le tipologie di emergenza e verso un’architettura accogliente, attenta alle differenze, fondata sulla dignità e aperta alla trasformazione.

Un approccio lungimirante immagina le città come ecosistemi di cura, dove i rifugiati non sono ammassati ma ospitati, non trattati ma accolti. Qui l’accoglienza non devia verso l’emarginazione, ma è un ingresso nella vita sociale, economica e politica. Un modello del genere non è utopico, ma urgente. In un mondo di sfollamenti prolungati, la città non è più sfondo per la migrazione, ma la sua prima linea. Pianificare l’assistenza non è dunque un compito elementare, ma infrastrutturale.

Note

1 M. Agier, Managing the Undesirables: Refugee Camps and Humanitarian Government. Polity Press, Cambridge 2011.

2 R. Sanyal, Urbanizing Refuge: Interrogating Spaces of Displacement, «International Journal of Urban and Regional Research», 38(2) 2014, pp. 558–572.

3 G. Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford University Press, Redwood City 1998.

4 D. Saunders, Arrival City: How the Largest Migration in History Is Reshaping Our World. Knopf Doubleday Publishing Group, New York 2012.

5 B. Meeus, K. Arnaut, B. van Heur, Migration and the Infrastructural Politics of Urban Arrival, in B. Meeus, K. Arnaut, B. van Heur (Eds.), Arrival Infrastructures: Migration and Urban Social Mobilities, Palgrave Macmillan, London 2019, pp. 1-32.

6 Ibidem, p. 3.

7 H. Lefebvre, Le Droit à la ville, Anthropos, Paris 1968. M. Purcell, Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant, «GeoJournal», 58(2–3) 2002, pp. 99-108.

8 M. Puig de la Bellacasa, Matters of care in technoscience: Assembling neglected things. «Social Studies of Science», 41(1) 2011, pp. 85–106. J. C. Tronto, Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Routledge 1993.

9 C. Milligan, J. Wiles, Landscapes of care. «Progress in Human Geography», 34(6), Sage 2010, pp. 736-754.

10 E. W. Soja. Seeking Spatial Justice, University of Minnesota Press, Minneapolis 2010.

11 H. Lefebvre, Le Droit à la ville, Anthropos, Paris 1968.