Chiasso «Città 30»

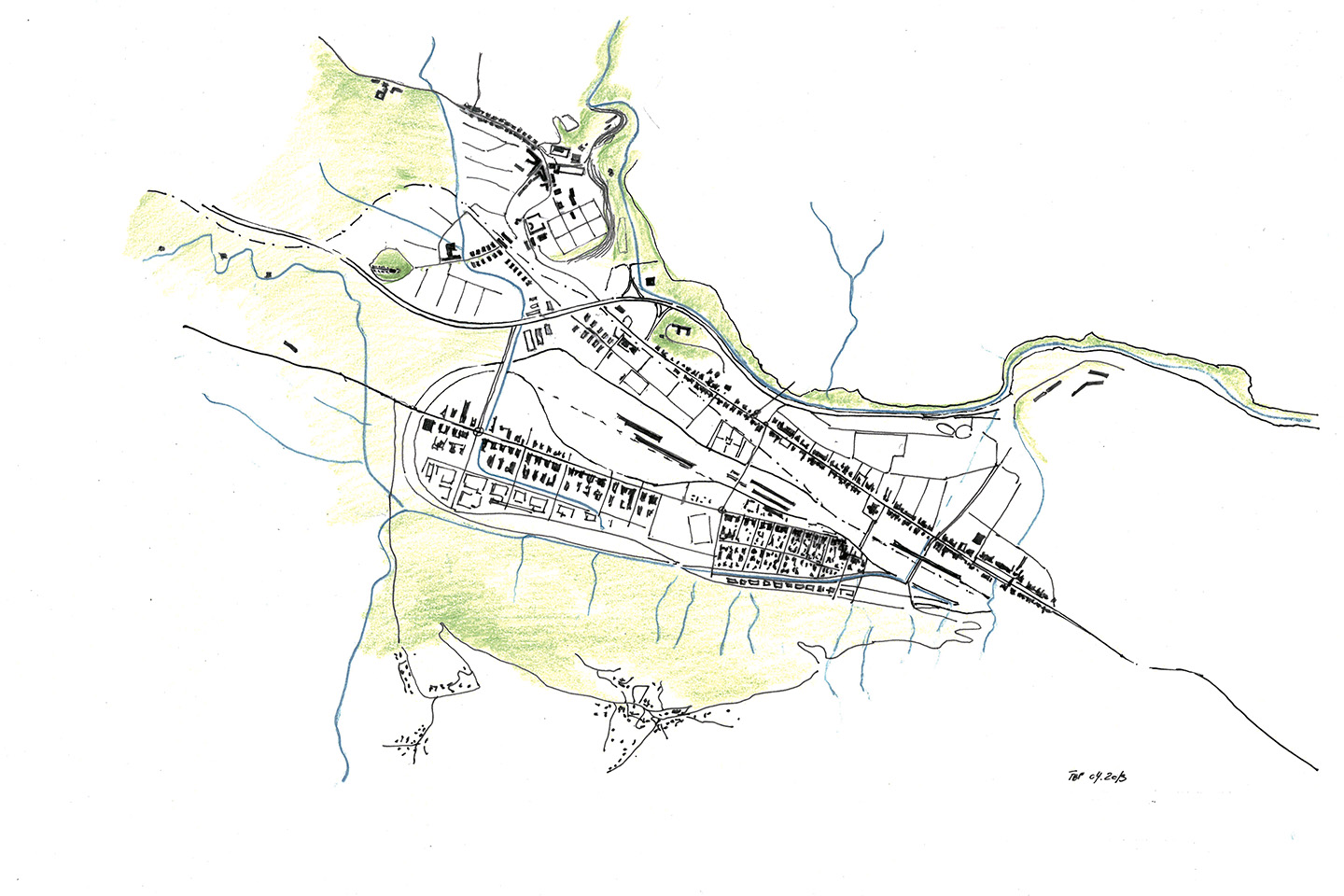

Forse perché è una città che rifugge le etichette o anche per la sua natura di città di confine, in costante trasformazione, risulta così difficile parlare, e raccontare Chiasso. Città che ha vissuto diverse vite, la cui identità si è plasmata attorno ai cambiamenti del contesto economico transnazionale in cui è sorta, Chiasso è diventata il caso di studio per gli studenti dell’Accademia di architettura di Mendrisio, quando nel semestre di diploma 2020, coordinati dal direttore di Diploma Muck Petzet, hanno provato a immaginarne il volto futuro, alla ricerca delle vocazioni e delle potenzialità inespresse del suo territorio, considerato nel più ampio contesto del limitrofo quartiere comasco di Ponte Chiasso. Le risposte dei 141 studenti, di cui racconta nel dettaglio lo stesso Muck Petzet nel suo articolo, hanno toccato temi diversi. Nonostante la grande varietà dei progetti presentati, è emersa la comune necessità di ripartire dall’esistente, mettendo a frutto le potenzialità del tessuto urbano e le risorse naturali del territorio. Non dunque generare una nuova Chiasso, ma ri-generare la Chiasso esistente è la riflessione condivisa emersa dal lavoro di Diploma 2020, nonché la via che l’amministrazione cittadina ha tracciato con il Piano di Azione Comunale - PAC (cfr. pp. 28-29), i Mandati di Studio Paralleli - MSP e i diversi progetti di agopuntura urbana che vengono presentati in questo numero di Archi.

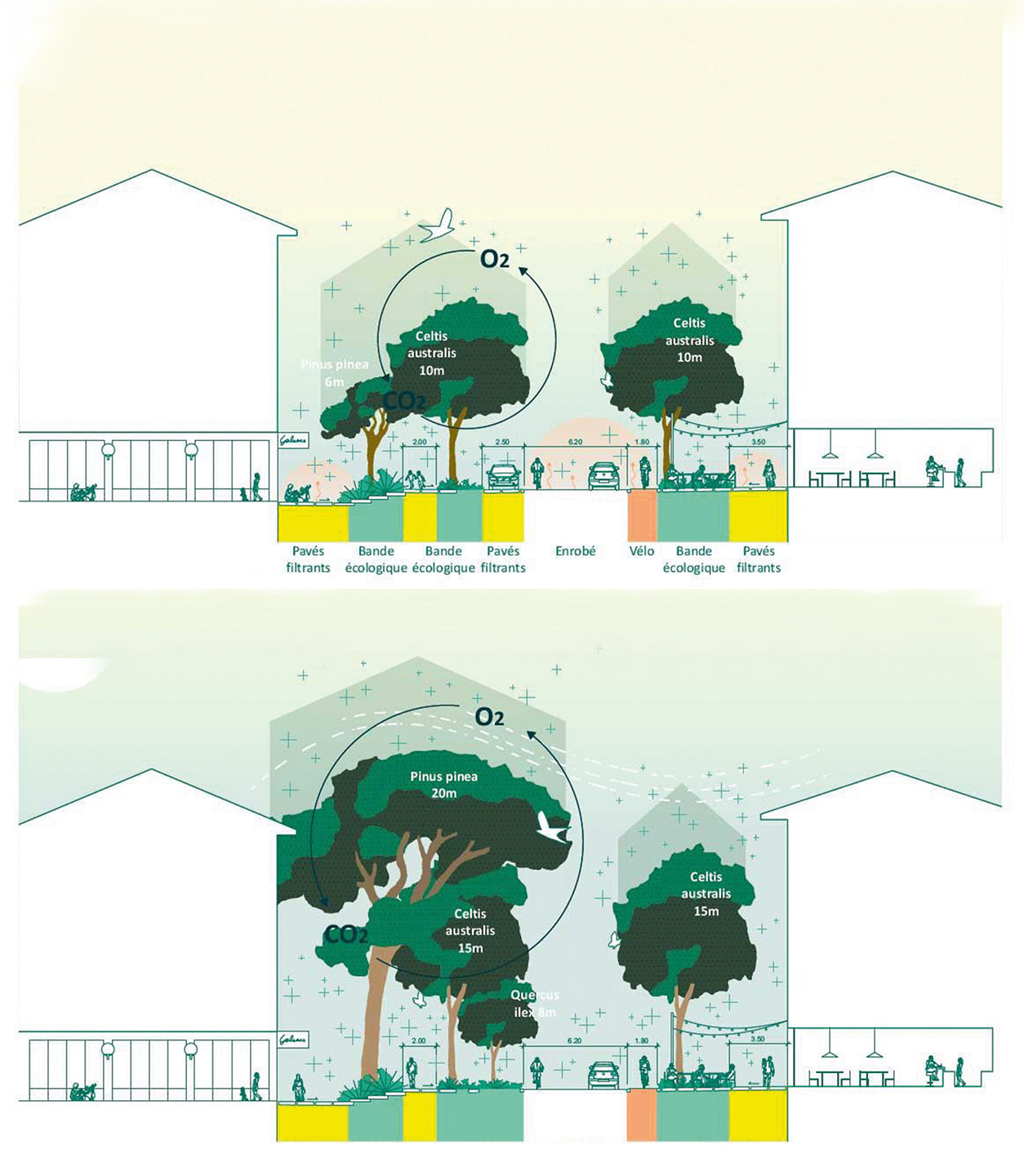

Comune ad alcuni di questi progetti è un ripensamento dei limiti di velocità nelle tratte residenziali, il quale si inserisce nella tradizione – ormai consolidata – della costruzione di una «Città 30», concetto di cui si è parlato molto in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo sul quadro strategico dell’UE per la sicurezza stradale 2021-2030, che ha proposto l’introduzione del limite a 30 km/h in tutte le città europee dove sono presenti zone residenziali e un elevato numero di ciclisti e pedoni.1 In realtà l’idea di «Città 30» è sul tavolo delle discussioni politiche comunitarie da oltre 50 anni2 ed è stata adottata da città svizzere – malgrado sia stata messa recentemente in discussione dal Parlamento svizzero – ed europee già da qualche decennio: Chambery (dal 1979), Graz (dal 1986), Edimburgo (dal 2016), Zurigo (dal 1991), Barcellona (dal 2020), Bruxelles (dal 2021) e Bologna (dal 2023), ma anche città dalle dimensioni più piccole, come le italiane Cesena (dal 1998), Rovereto (dal 2012) e Olbia (2021).3 Tale nozione si estende oltre la semplice somma di tratti urbani a velocità ridotta, basandosi sull’inversione generalizzata della regola e della sua eccezione nella regolamentazione dei limiti massimi di velocità consentiti nelle zone residenziali e fuori: se oggi la norma sono i 50 km/h, nella «Città 30» la norma diventano i 30 km/h salvo alcune arterie di scorrimento veloce con limiti di velocità più elevati. E tuttavia, in questo concetto, «30» non è solo un nuovo limite di velocità, quanto piuttosto una nuova scala di progettazione urbana. Il punto di vista con cui la città ripensa se stessa, è una nuova prospettiva, orientata al miglioramento della qualità della vita attraverso la promozione di una mobilità più sostenibile e la creazione di spazi pubblici più accoglienti: un ripensamento, prima ancora che infrastrutturale, culturale, dell’esistente. Da un lato i progetti, gli interventi e le pratiche che concorrono nella direzione di costruire una «Città 30» sembrano essere uno strumento politico consolidato, adottato in molte città e avallato dalle istituzioni europee, dall’altro diffusa è la sensazione che questo ripensamento degli spazi urbani, orientato al benessere dei pedoni, dei ciclisti, prima che del traffico veicolare, comporti restrizioni e limitazioni per chi si muove prevalentemente in auto, portando a un congestionamento degli assi già trafficati delle città. In realtà la velocità media di spostamento in ambito urbano è già oggi molto bassa e non supera i 30 km/h. A Varsavia ci si muove a una velocità media di 26 km/h, a Londra e Berlino si scende fino a 19 km/h, mentre nelle città italiane, dove il numero di automobili pro capite è il più alto d’Europa la velocità media crolla: a Milano ci si sposta a 9 km/h e a Roma a circa 8km/h.4 Promuovendo scelte di mobilità alternativa a quella veicolare, principalmente individuale, dal car sharing al trasporto pubblico, a quella pedonale e ciclabile, questo modello contribuisce a decongestionare il traffico. Ridurre il limite di velocità nei tratti urbani però non basta: bisogna adattare l’intero contesto urbano a una diversa concezione di uso in cui al centro ci sia l’esperienza della mobilità lenta di pedoni e ciclisti. Parte integrante di questo approccio, in concomitanza con la riduzione, fisica, dello spazio per il traffico veicolare con il restringimento delle carreggiate, sono l’introduzione di nuovi tratti ciclabili e l’allargamento dello spazio pedonale dei marciapiedi. Questi interventi rendono l’ambiente urbano visivamente più piacevole e, offrendo benefici per la salute e l’ambiente, contribuiscono a contrastare il fenomeno delle isole di calore, l’inquinamento atmosferico e acustico5 e, in generale, favoriscono il miglioramento della qualità della vita.

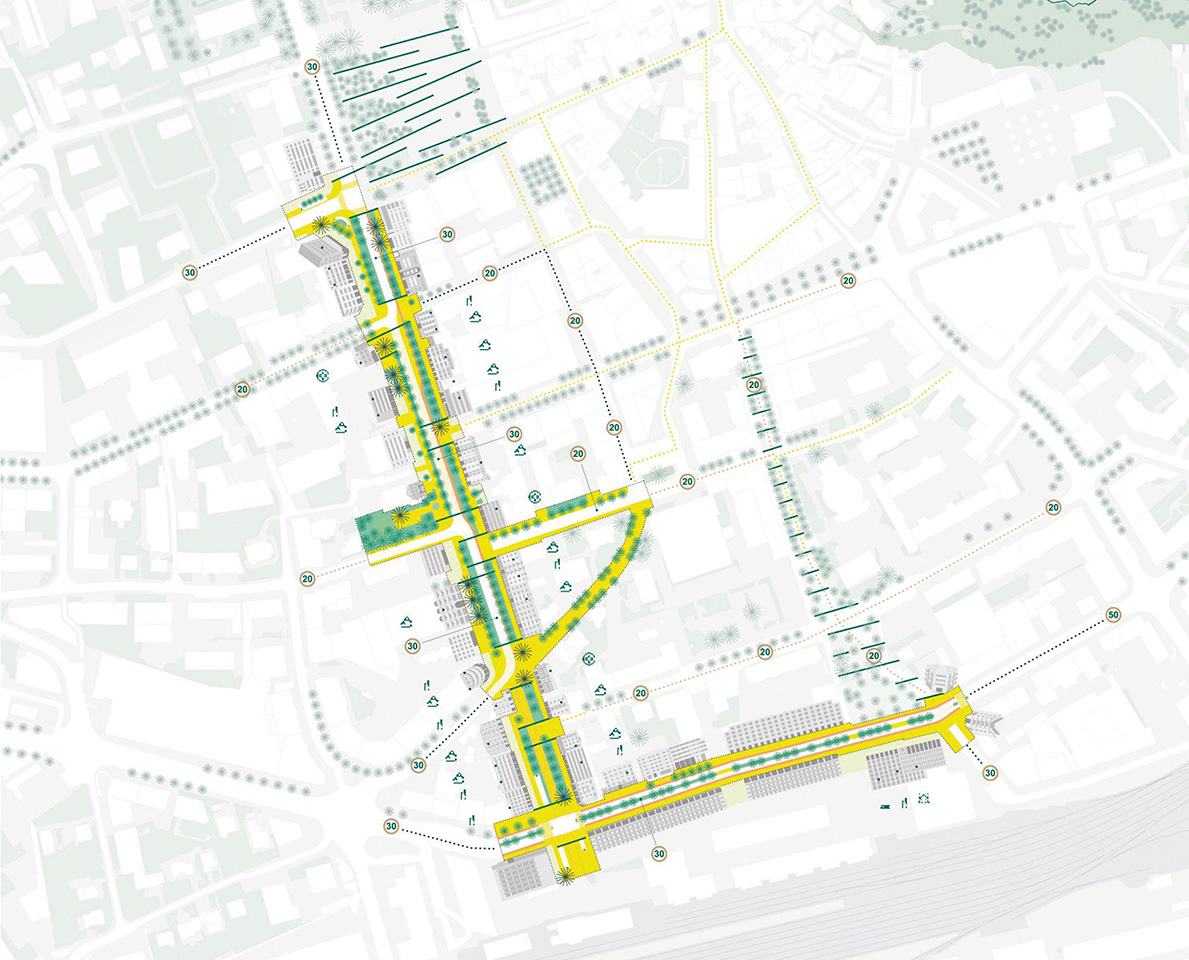

A Chiasso questo approccio si manifesta nei progetti presentati in questo numero che, pur molto diversi per scala di intervento, estensione e tipologia, concorrono a creare una risposta organica alle sfide ambientali, sociali e culturali a cui la città è chiamata a rispondere. La proposta per la riqualificazione stradale del corso San Gottardo, tra largo Kennedy e via G. Verdi, si propone di rendere più sicuro e piacevole l’attraversamento dell’area per i pedoni, con un restringimento della carreggiata che, pur mantenendo una larghezza minima di 6 m per consentite il traffico veicolare nelle due direzioni, permette l’inserimento di piattaforme studiate appositamente per favorire una diminuzione della velocità e consentire l’aggiunta di nuovi elementi d’arredo urbano, come sedute in legno, stalli per le biciclette, punti di ricarica per e-bikes e fioriere. Il progetto per il completamento di corso San Gottardo si relaziona con la proposta per il comparto Franscini, pensato per favorire l’esperienza pedonale, attraverso l’allargamento dei marciapiedi che rendono più sicuro e piacevole il rientro a casa dal polo scolastico e museale. Questo intervento, a sua volta, si collega fisicamente e concettualmente al progetto limitrofo di via Dante Alighieri sviluppato dall’artista Alex Dorici, volto a favorire l’utilizzo della strada pubblica compresa tra il Cinema-Teatro e il lato sud del m.a.x. museo come spazio di aggregazione esterno, con nuovi elementi di illuminazione e sedute posizionabili dagli utenti in configurazioni diverse a seconda delle esigenze.

L’attenzione verso una nuova scala di progettazione esce dai confini del centro cittadino con il progetto per la riqualificazione del nucleo storico della frazione di Pedrinate. La necessità di manutenzione e sostituzione di sottoservizi stradali è diventata l’occasione per ripensare alcuni spazi residui che si aprono lungo la strada Regina che, nel tratto compreso tra la Scuola dell’infanzia e la chiesa di Santa Croce, viene ripavimentata con un conglomerato bituminoso a bassa immissione fonica. Al nuovo asfalto fonoassorbente si associa l’impiego di dadi in gneiss Cresciano, che verranno disposti con un disegno a filari per marcare nuovi marciapiedi e attraversamenti pedonali, ma anche il tratto di strada antistante la chiesa, che si dota così di un nuovo sagrato, e con disegno ad archi contrastati per segnare nuovi spazi pedonali di sosta – come nello slargo occupato oggi da posteggi e nell’incrocio tra strada Regina e via Santo Stefano.

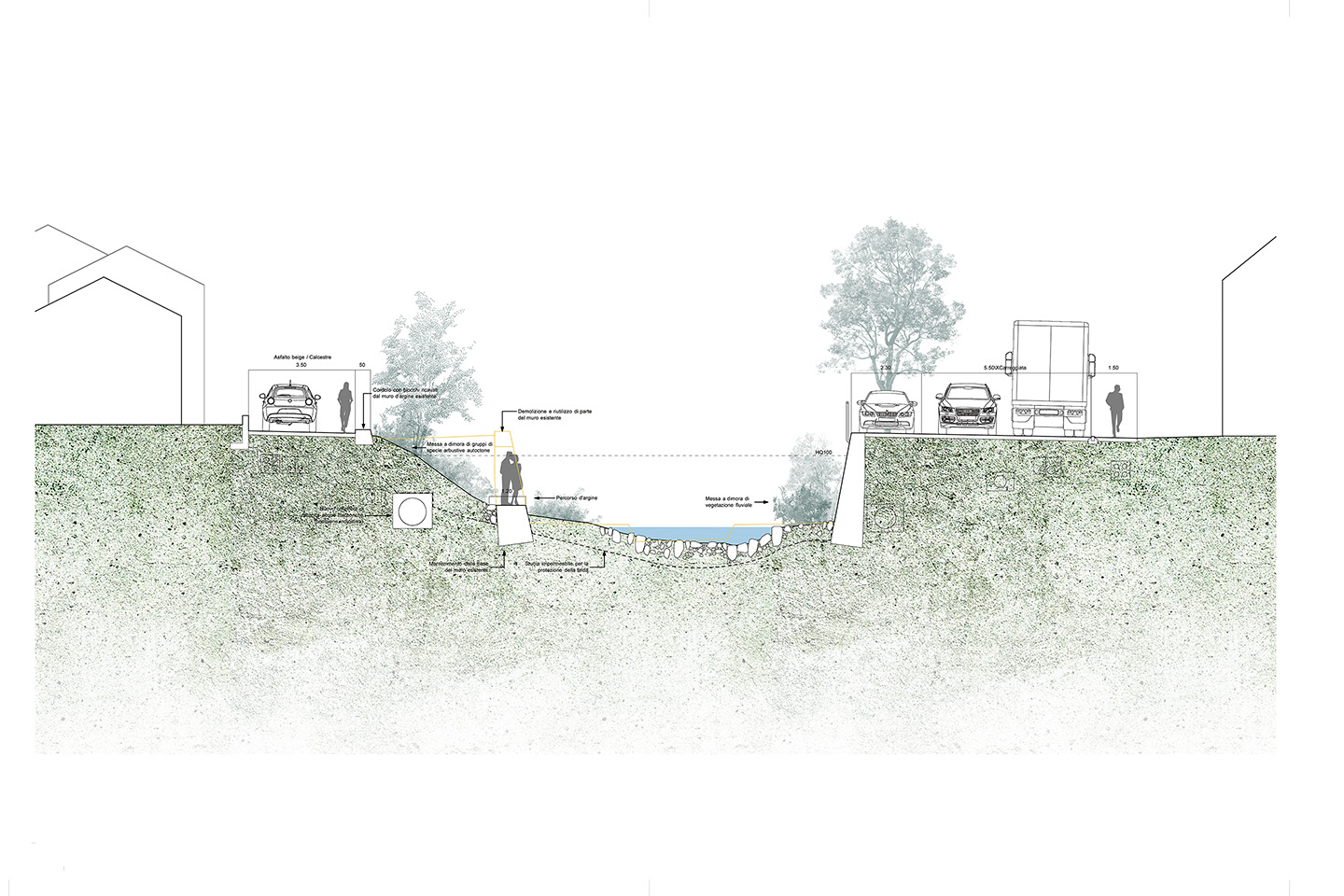

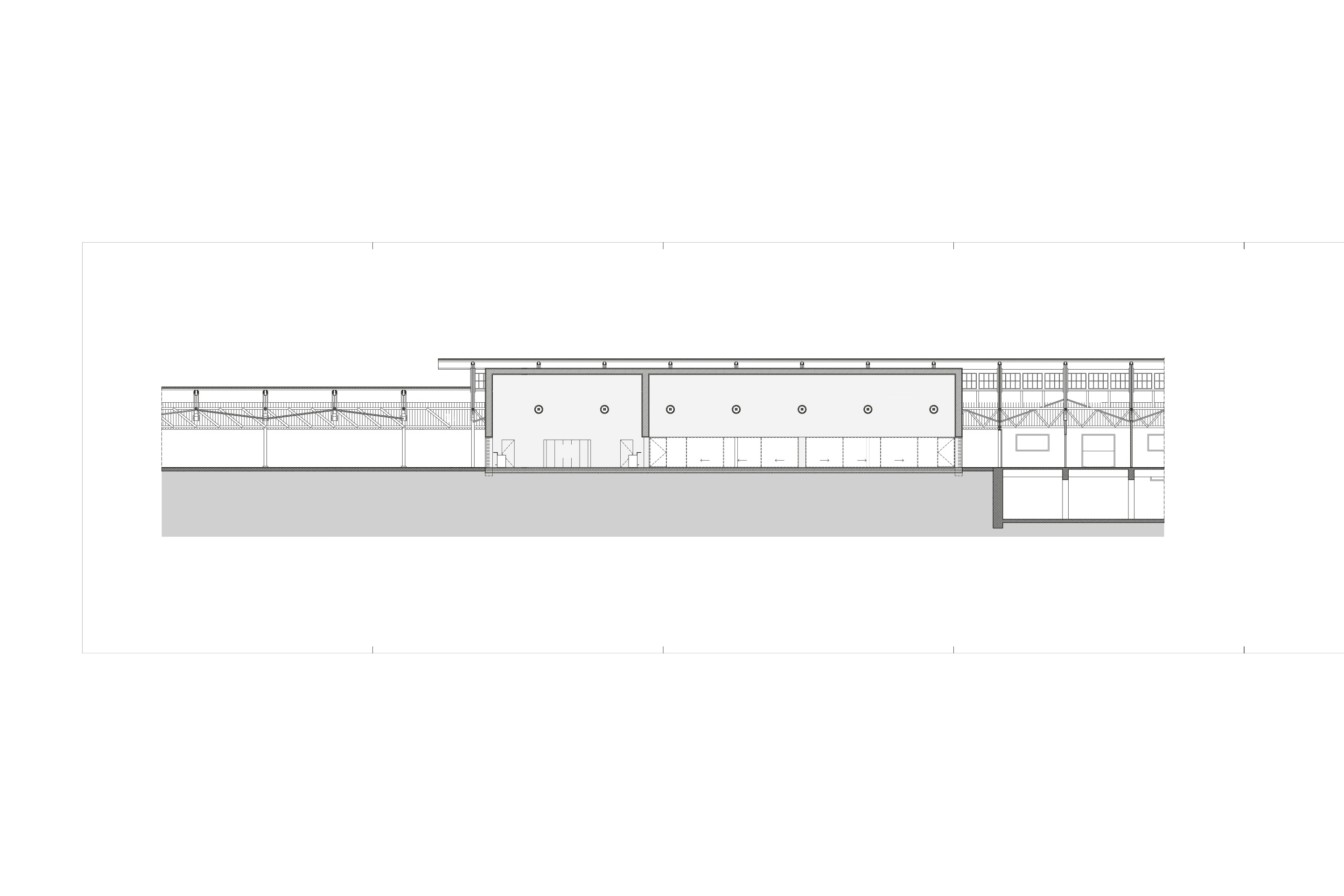

Il futuro di Chiasso passa dunque per la rigenerazione urbana, ma non solo. Chiasso si rinnova anche grazie a un diverso approccio con le risorse naturali esistenti e una loro integrazione con il tessuto urbano. L’intervento di riqualificazione paesaggistica e naturalistica del torrente Faloppia è in questo senso esemplare. I documenti di progetto raccontano la volontà di reintegrare nel tratto urbano un sistema fluviale naturale, per contrastare il surriscaldamento estivo e rendere fruibile l’argine del fiume come nuovo spazio pubblico, accessibile tramite piattaforme mobili e, al contempo, nella tratta del Sottopenz, ridare spazio allo sviluppo naturale del corso d’acqua, favorendo le migrazioni della comunità biologica acquatica e lo sviluppo della flora autoctona. Rigenerazione urbana, rigenerazione naturale, ma anche rigenerazione «sociale» che passa dall’ampliamento dell’offerta culturale, educativa e ludica già presente in città. In questo contesto si inserisce il progetto Gleis4, con le sue tre fasi e rispettive aree: dalla nuova sede per il Centro Professionale Tessile (CPT), allo studio per i nuovi contenuti educativi e sportivi dell’area occupata oggi dal parcheggio compreso tra via Rampa e viale Manzoni, fino al progetto per un’area di svago di competenza comunale nel comparto «Piccola Velocità» di proprietà di FFS. I progetti presentati in questo numero, in continuità con alcune trasformazioni messe in atto dall’amministrazione comunale negli anni passati, dalla pedonalizzazione del tratto di corso San Gottardo tra piazza Elvezia e via Enrico Dunant, ai lavori di adeguamento e sistemazione stradale del quartiere Soldini, concorrono, in modalità diverse, a costruire una nuova immagine di Chiasso che, lasciatasi alle spalle il suo passato di città «monofunzionale», abbraccia la complessità delle sfide con cui è chiamata a confrontarsi, rispondendo con una strategia coordinata, integrata e multiscalare.

Note

1. Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 - Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l’obiettivo «zero vittime», https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_IT.html

2. E. Galatola, A. Colombo (a cura di), Città 30 - il vademecum, https://www.fiab.info/download/VademecumCITTA30.pdf.

3. https://www.bolognacitta30.it/citta-30-nel-mondo/

4. D. M. De Luca, A che velocità si muovono le auto in città?, editoriale, «Domani», 13 gennaio 2023.

5. Lo studio Bruxelles Ville 30 - dernier bilan et perspectives! 2021 ha messo in luce un calo dell’impatto acustico con cali di rumorosità compresi tra i 2 e i 4 dB, vale a dire una riduzione del rumore percepito stimabile fino al -50%.

-> https://mobilite-mobiliteit-brussels.prezly.com/bruxelles-ville-30-dernier-bilan-et-perspectives.