SNBS für Infrastruktur

Im Hochbau ist der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz bereits etabliert. Es gibt in aber auch für Infrastrukturprojekte. Ein Gespräch mit Ingenieurinnen von Flückiger + Bosshard über ihre Erfahrungen damit.

Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz existiert auch für Infrastrukturprojekte. Wie aber bewerkstelligt man den Einstieg in den SNBS-Infrastruktur, mit welchen Schwierigkeiten, aber auch mit welchen Mehrwerten ist dabei zu rechnen? Martin Grether vom SNBS erörterte diese Fragen am Beispiel der Nachhaltigkeitsbewertung des Projekts Glattalbahnverlängerung in Kloten mit Marléne Plätzer, Mitglied der Geschäftsleitung von Flückiger + Bosshard, Linda Summermatter und Chenda Prum von Flückiger + Bosshard sowie Oliver Bertschinger als Vertreter der Bauherrschaft der VBG Verkehrsbetriebe Glattal.

Das Glattal gehört zu den wachstumsstärksten Regionen im Kanton Zürich. Hier liegen die Stadt Kloten und der Flughafen Zürich, die heute ungenügend vor einem Hochwasser geschützt sind. Die Verlängerung der Glattalbahn umfasst daher neben einer neuen Velohauptverbindung auch eine Verbesserung des Hochwasserschutzes. Das entsprechende Gesamtprojekt hat diesen Sommer mit dem Finanzierungsantrag des Zürcher Regierungsrats eine wichtige Hürde genommen. Ab Ende 2027 soll die Realisierung erfolgen.

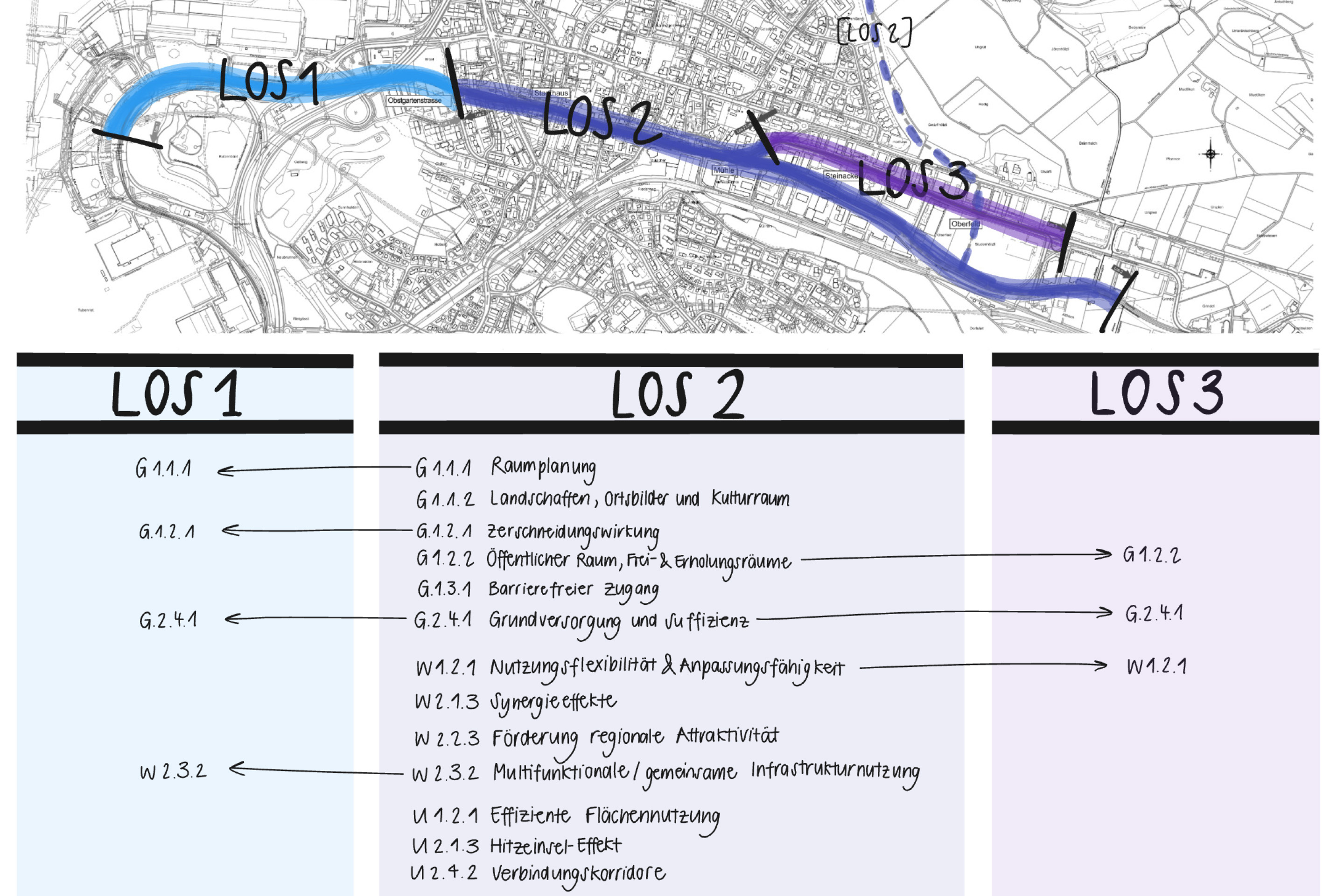

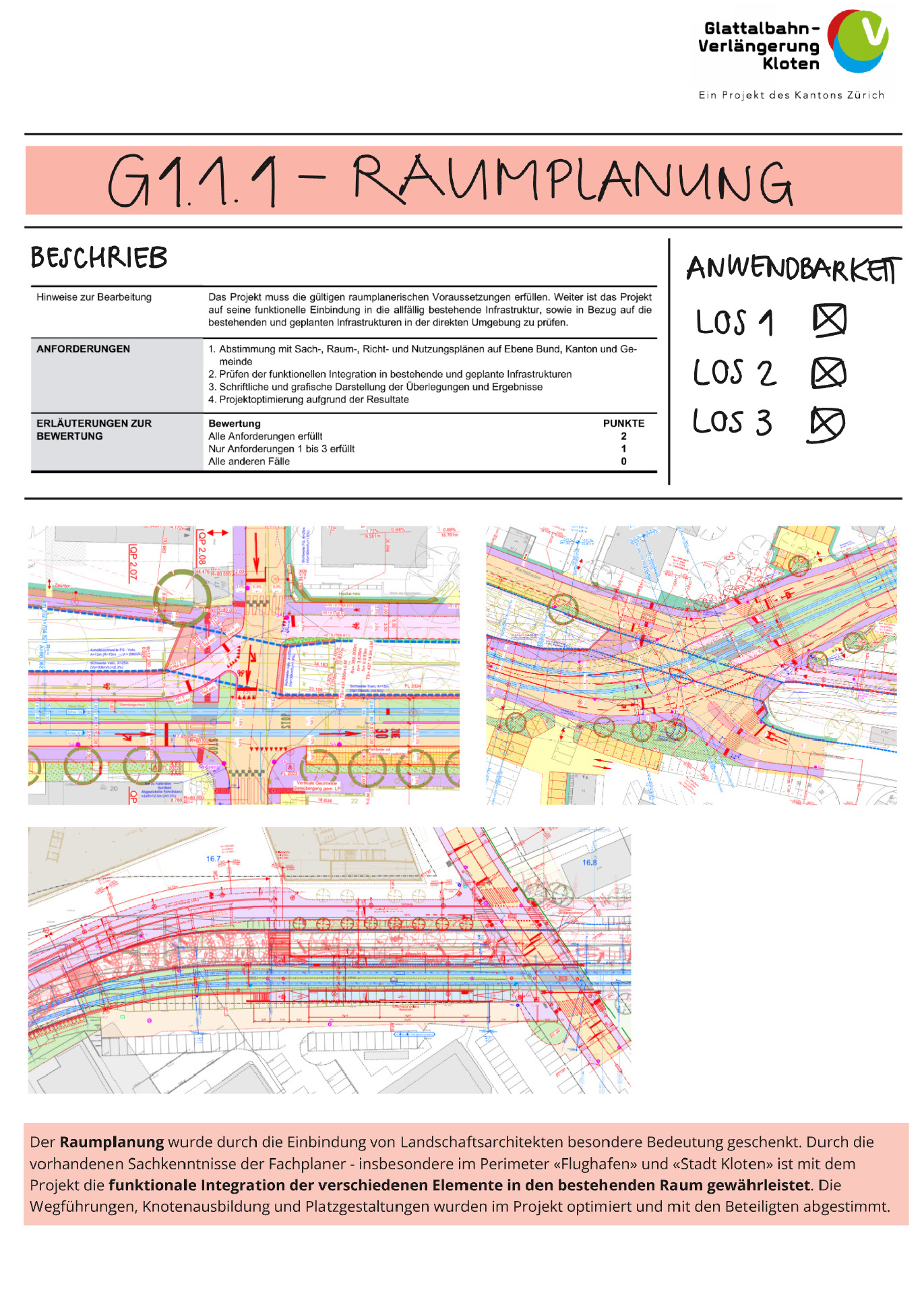

Flückiger + Bosshard leitet im Rahmen der Ingenieurgemeinschaft HFBI das Los 2 «Stadt» und bewertet zudem die Nachhaltigkeit des Gesamtprojekts, wobei für das Erstellen des Nachhaltigkeitsberichts der SNBS-Infrastruktur zur Anwendung kam.

Bestand von Anfang an die Aufgabe, die Nachhaltigkeit des Projekts zu bewerten?

Marléne Plätzer: Nein, aber wir erachteten den Einbezug der Nachhaltigkeit als unabdingbar und stiessen damit bei der Bauherrschaft auf offene Ohren. So begannen wir im Bauprojekt mit der Beurteilung, wobei wir uns an die SNBS-Infrastruktur hielten. Im Hochbaubereich haben wir den Aspekt der Nachhaltigkeitsbetrachtung bereits etabliert, im Infrastrukturbau handelte es sich jedoch um unser erstes Projekt.

Dann standen Sie vor der Aufgabe, einen Kriterienbeschrieb mit 120 Seiten Umfang, 29 Kriterien und 75 Indikatoren durchzuarbeiten und zu verstehen. Wie gingen Sie dabei vor?

Linda Summermatter: Zuerst dachte ich, dass ich den Kriterienbeschrieb einfach einmal durchlese, merkte aber bald, dass dies nicht praktikabel war. Der strukturierte Aufbau wirkt in der Lektüre schnell repetitiv. Es zeigte sich aber, dass sich der Zugang über die stete und laufend vertiefte Beschäftigung mit dem Projekt rasch besser erschloss.

Wie haben Sie die für Ihr Projekt relevanten Kriterien herausgeschält und diese von den weniger wichtigen getrennt?

Linda Summermatter: Die Grösse dieses Projekts machte alle Kriterien relevant. Zudem sind die drei Lose bezüglich Nachhaltigkeit so ineinander verschachtelt, dass wir alles betrachten mussten. Die dazu abgehaltenen Workshops mit der Bauherrschaft sowie den Losen 1 und 3 waren zu Beginn schwierig, weil es allen Beteiligten noch an Kenntnis mangelte. Es zeigte sich aber, dass die Arbeit mit dem Standard nach den ersten Schritten schnell einfacher wurde.

Was fanden Sie besonders schwierig?

Marléne Plätzer: Die qualitative Bewertung an und für sich ist einfach, aber deren Dokumentation ist schwierig. Oder anders gesagt: Die Subjektivität kann bei Diskussionen mit anderen Fachleuten zu Schwierigkeiten führen, gerade wenn man die erteilte Note begründen muss. Vielleicht wäre eine externe Kontrolle hilfreich, vertretbar wäre sie selbstverständlich aber erst ab einem bestimmten Projektumfang.

Linda Summermatter: Die Nachhaltigkeit zu kommunizieren, fand ich schwierig. Das kann aber auch daran liegen, dass ich als Bauingenieurin einen eher technischen Fokus habe. Zudem wäre es wünschenswert, wenn man einzelne Kriterien mit Fallbeispielen dokumentieren könnte.

Chenda Prum: Ich habe aufgrund meiner früheren Erfahrungen mit den Zertifizierungen im Hochbau die konkrete Nachweisführung vermisst. Das hat für mich die Dokumentation etwas erschwert.

Die Version 1.1 des SNBS-Infrastruktur, die bald freigeschaltet wird, enthält ein Priorisierungstool, mit dem sich relevante Kriterien rasch orten lassen. Hätte das bei der Aufgabe geholfen?

Linda Summermatter: Bei kleineren Projekten unbedingt, aber im vorliegenden Fall mussten wir tatsächlich alles genau untersuchen.

Marléne Plätzer: So ein Tool stelle ich mir sehr hilfreich vor, gerade bei kleineren oder mittelgrossen Projekten, bei denen der Aufwand für die Nachhaltigkeit ein gewisses Mass nicht überschreiten darf.

Hat die Anwendung des Standards einen Mehrwert erbracht? Ergaben sich gewisse Erkenntnisse nur aufgrund der Beschäftigung mit dem Standard?

Linda Summermatter: Es tauchten zusätzliche Themen auf, die ich zuvor nicht auf dem Radar hatte. Auch bin ich den Projektstand immer wieder mit dem Standard durchgegangen und bin dabei oft auf Übersehenes gestossen.

Chenda Prum: Mich hat der Standard zum Beispiel beim Indikator Lärm und Erschütterungen dazu gebracht, mich vertiefter mit verschiedenen Bauweisen zu befassen, die unterschiedliche Erschütterungen auslösen. Zudem förderte das Vorgehen nach dem Standard die Interdisziplinarität, was ich wichtig finde. Wir haben alle Teams zusammen an einen Tisch gebracht und sind die Probleme so viel umfassender und ganzheitlicher angegangen.

Oliver Bertschinger: Der Nachhaltigkeitsbericht hilft uns sehr, weil wir damit auf einer faktenbasierten Ebene kommunizieren können. Das vereinfacht die Kommunikation, versachlicht die Diskussion und stärkt das Vertrauen in unsere Arbeit.

Marléne Plätzer: Mein Blick auf Bauprojekte hat sich geändert. Ich bin nicht nur bezüglich Nachhaltigkeit sensibilisierter, sondern auch mit Blick auf die weiteren Stakeholder und betrachte Projekte damit eindeutig ganzheitlicher. Auch bürointern hat eine umfassendere Betrachtungsweise spürbar an Gewicht gewonnen.

Welchen Rat würden Sie einem anderen Büro geben, das sich erstmals mit dem SNBS-Infrastruktur auseinandersetzt?

Marléne Plätzer: Haben Sie keine Hemmungen, den SNBS projektbezogen durchzulesen. Ohne konkretes Projekt wirkt er zwar trocken, mit Projektbezug jedoch nachvollziehbar und klar strukturiert. Der Einbezug von Fachleuten bei Fragen und Präzisierungen ist zudem sehr hilfreich.

SNBS-Infrastruktur, Version 1.1

Die überarbeitete Version 1.1 wird Anfang 2026 freigeschaltet. Die Bezeichnungen von Kriterien und Indikatoren werden dabei so weit wie möglich vereinfacht. Auch findet eine Harmonisierung mit den anderen Standards des NNBS statt, sodass alle Standards nun eine einheitliche Gliederung aufweisen. Ganz neu ist vor allem das Priorisierungstool «Easy Access», das den Einstieg in den SNBS-Infrastruktur erleichtert und in den ersten Praxistests bereits zu sehr positiven Rückmeldungen geführt hat.