Vernetzte Gesundheitsversorgung

Auch in Nicht-Krisen-Zeiten schreitet der Effizienzwettbewerb der Schweizer Krankenhäuser voran. Eine Fachperson skizziert die heutige Landschaft der Spitäler, Pflegeheime, Reha-Kliniken und Psychiatrien.

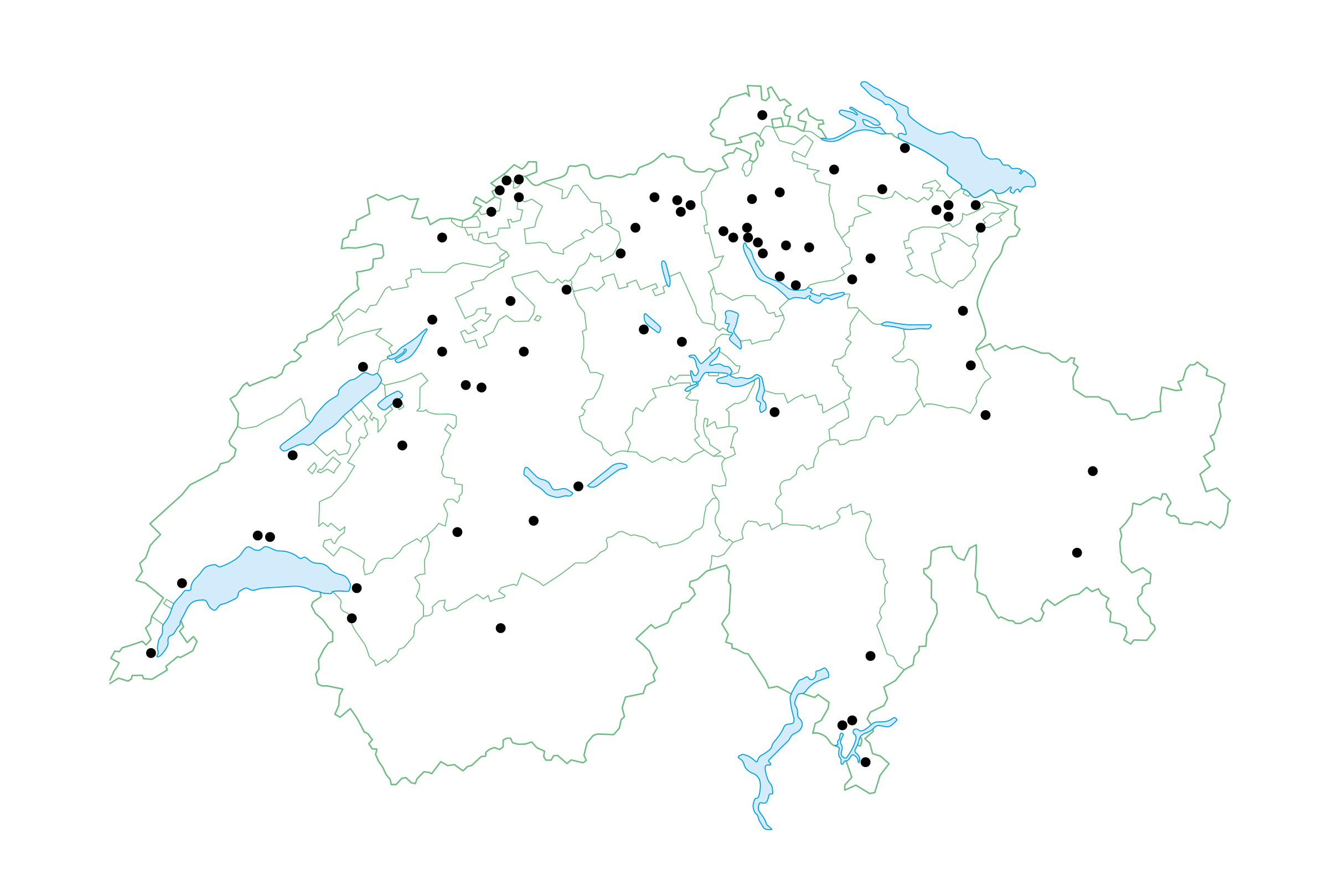

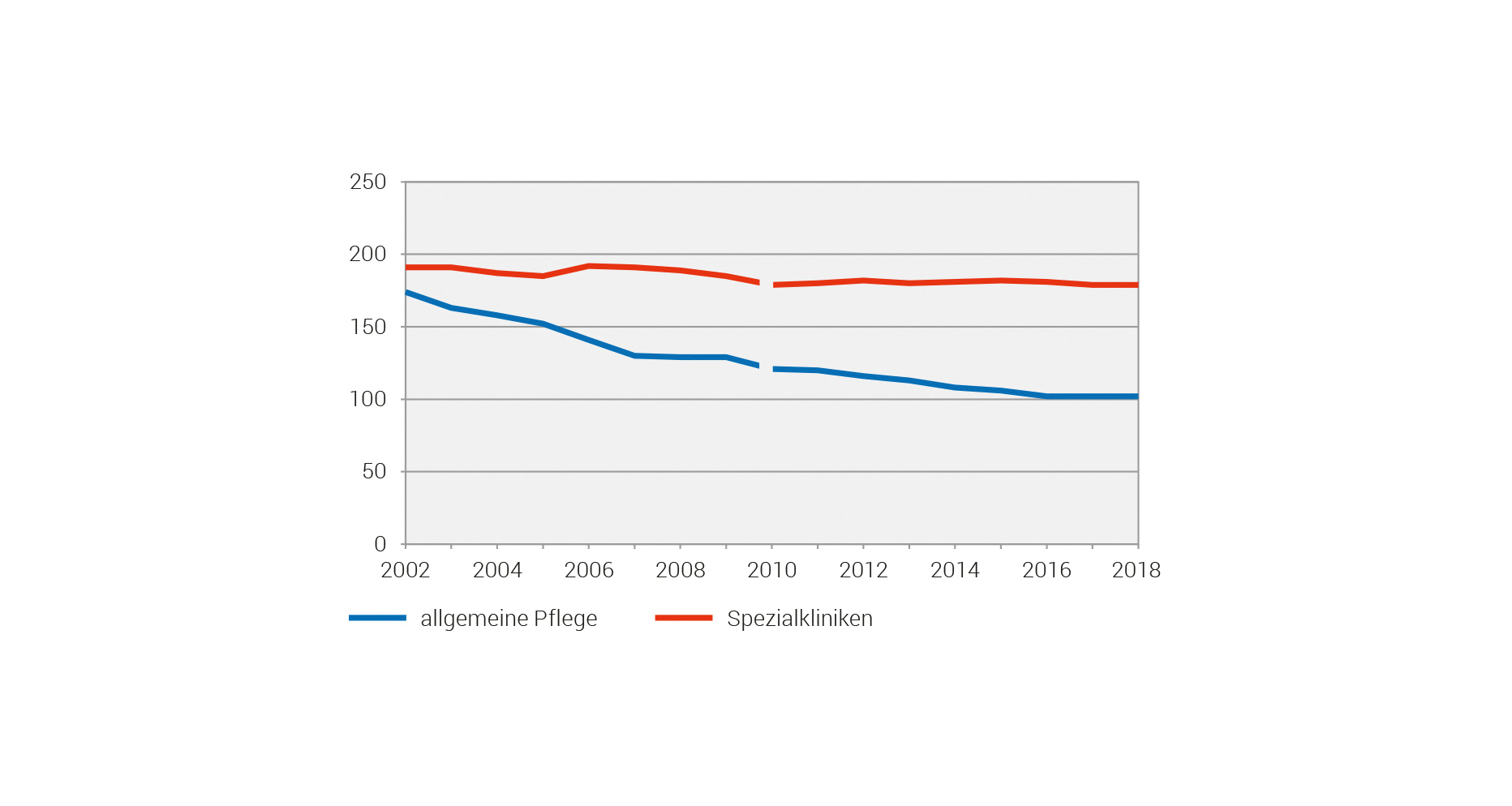

Die Landschaft der Gesundheitsbauten in der Schweiz ist noch sehr klassisch: 281 Spitäler in 26 Kantonen1 mit teilweise viel Redundanz im Leistungsangebot. Hierzulande gibt es pro 100 000 Einwohner 3.3 Spitäler. In Deutschland, wo der Kostendruck deutlich höher ist, sind es 2.3 Spitäler. Die Niederlande haben auf 1.8 reduziert, und in Dänemark sind es nur noch 0.6 Spitäler pro 100 000 Einwohner. Die Qualität der Gesundheitsversorgung ist dennoch ähnlich gut wie in der Schweiz. Seit 2012 gilt in der Eidgenossenschaft eine neue Spitalfinanzierung. Die Einrichtungen müssen jetzt zum Beispiel ihre Investitionen selbst tragen. Davor finanzierten die Kantone Gebäude und Anlagen der öffentlichen Spitäler aus Steuergeldern.

Nun sind die Krankenhäuser für ihren wirtschaftlichen Erfolg selbst verantwortlich. Dies führt zu einem – politisch durchaus gewünschten – Wettbewerb unter den Spitälern. Als Konsequenz daraus änderte die Mehrheit ihre Rechtsform in eine AG oder GmbH. Die Hälfte der stationären Fälle werden jedoch in öffentlichen Unternehmen behandelt.2 Wie wird der permanent steigende Kostendruck im Gesundheitswesen in anderen Ländern gehandhabt?

Ein Blick nach Norden

Dänemark besitzt ein rein staatliches Gesundheitssystem. Bis 2007 gab es in Dänemark wie in der Schweiz viele «Ämter» (Kantone). Dann fiel der politische Entscheid, das Land in fünf Regionen zu gliedern und in jeder Region nur je ein sogenanntes Super-Hospital auf der grünen Wiese neu zu bauen: Es sind sechs Neubauten geworden und zehn Umbauten, für insgesamt umgerechnet über 7 Milliarden Franken. Die Super-Hospitals sind Akutspitäler von ähnlicher Grösse (ca. 1000 Betten), ausschliesslich stationären Patienten und Patientinnen vorbehalten und mit moderner Technik für die Spitzenmedizin ausgestattet. Die Idee: einige wenige grosse Zentren mit hohen Fallzahlen zur Maximalversorgung einzurichten. Gleichzeitig werden dezentral viele kleinere Medizinische Versorgungszentren bereitgestellt. Anfänglich gab es starken Widerstand gegen die Schliessung kleinerer Regionalspitäler. Mit enormem medialem Aufwand und unter Einbindung regionaler Entscheidungsträger wurde die Bevölkerung informiert, sodass die Akzeptanz inzwischen relativ hoch ist.

Dänemark ist nur ein Beispiel. In ganz Skandinavien werden zurzeit sogenannte Super-Hospitals gebaut oder sind gerade fertiggestellt.

Auch wenn im vergangenen Jahr die grosse, kantonsübergreifende Fusion der Spitäler von Basel Stadt und Baselland vom Volk abgelehnt wurde, zeigt sich dieser Trend auch in der Schweiz. Im Durchschnitt hat jedes Spital schon jetzt zwei Standorte.1 Kleinere Häuser werden in Zukunft zu ambulanten Zentren oder ganz geschlossen. Dennoch werden viele Spitäler neu gebaut. Wie kommt das?

Veränderte Abläufe

Nicht nur die Medizin ändert sich, sondern auch die Prozesse. Die in alten Häusern oft ungünstige Aufteilung der Funktionsbereiche und Kliniken bewirkt lange Wege, ineffiziente Abläufe und einen deutlichen Qualitätsverlust. Ein Umbau bei laufendem Betrieb ist für ein Spital eine enorme Herausforderung. Ein Neubau ist daher meist wirtschaftlich sinnvoller.

Die Digitalisierung wird in Spitälern, Pflegeheimen und sogar im Home-Care-Bereich zunehmen. Auch hier gehört Dänemark zu den weltweit führenden Ländern – unter anderem deswegen, weil die Dänen toleranter gegenüber dem Datenaustausch sind. Die elektronische Patientenakte, die in der Schweiz bald eingeführt wird, gibt es dort schon längst – sowohl in Spitälern als auch in Alters- und Pflegeheimen. Mit ihr wird der Self-Check-in im Spital Einzug halten, wie uns dies von anderen Ländern vorgemacht wird. Das Luzerner Kantonsspital hat damit bereits begonnen. Dadurch ändern sich die Prozesse, was sich auch im Bau niederschlagen wird.

Die Digitalisierung ermöglicht es zudem, den stationären Arbeitsplatz zu überdenken. Räume kosten viel Geld, nicht nur im Bau, sondern auch im Betrieb. Bereits 2009 hat das Orbis Medical Center in Sittard (NL) die Konsequenzen daraus gezogen, dass die Ärzte sich nur selten in ihren Büros aufhalten. Dem Personal steht nur noch ein Open-Space-Bereich zur Verfügung mit einem persönlichen Login am Arbeitsplatz. Sieben Jahre später hat das Kantonsspital Winterthur diese Lösung übernommen und im Departement Chirurgie eine Bürolandschaft in einen Open-Space-Bereich umgebaut. Andere Häuser werden nachziehen.

Vernetzung von Leistungserbringern

In Zukunft sind die Spitäler nicht mehr Solitäre, sondern vielmehr Teil einer vernetzten Gesundheitsversorgung. Spitäler, Alters- und Pflegeheime sowie der private Pflegebereich (Home Care) werden künftig enger zusammenwachsen (müssen). So werden Synergien genutzt und die Effizienz gesteigert. In wenigen Jahren wird es keine Altersheime mehr geben, sondern nur noch Pflegeheime, die eng mit den Spitälern zusammenarbeiten. Das Spital Limmattal macht es vor: Hier wird ein Pflegezentrum mit direktem Anschluss an das Spital gebaut.

Die Pflegeheime beginnen bereits, ihre zukünftigen Bewohnerinnen daheim «abzuholen». Zunächst wird die Betreuung zu Hause vom Pflegeheim organisiert, dann die Kurzzeitpflege. Später folgt der Umzug in betreutes Wohnen, ebenfalls vom Pflegeheim bereitgestellt. Menschen so lang wie möglich daheim zu betreuen ist humaner und dazu noch kostengünstiger für die Gesellschaft. Professor Jos Schols von der Maastrichter Universität geht sogar noch weiter und fordert proaktive Pflege durch die Kommunen. Diese sollen aktiv auf die pflegebedürftigen Menschen zugehen und die Pflege organisieren. Oft sind gerade ältere und alleinstehende Menschen damit überfordert.

Auch Psychiatrien werden in letzter Zeit vermehrt gebaut, meist nah beim Spital, dafür aber offener. Es wird versucht, den Psychiatrien das Stigma zu nehmen und den Fokus auf Hilfe und Unterstützung zu legen.

Die Entwicklung der Demografie und damit die wachsende Zahl dementer Patienten werden immer wieder thematisiert. Demenzdörfer 3 haben sich bewährt. Aber auch wenn die absolute Anzahl deutlich steigen wird, sind es doch insgesamt wenige Einrichtungen.

Was bedeutet das für künftige Bauprojekte?

Für die Zukunft ist Flexibilität wichtig, zumal die Gebäude Jahrzehnte bestehen bleiben. Hier stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, Gebäude auf lange Haltbarkeit auszulegen. Abriss und Neubau alle 20 bis 30 Jahre könnten effizienter sein als ein andauernder Umbau. Denn alle Veränderungen bedeuten eine Veränderung der Prozesse. Diese müssen vor der (Um-)Bauplanung klar sein, damit nicht bereits veraltete Prozesse «in Beton gegossen» werden. Hier ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauherren, Planern und Architekten wichtig. Der Bau mit BIM ist sicherlich eine wichtige Basis der Kommunikation und Weichenstellung im Vorfeld (vgl. TEC21 45 / 2019 «Spitalbau – digital unterstützt»).

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie in unserem digitalen Dossier «Gesundheitsbauten»

Anmerkungen

1 Bundesamt für Statistik 2018.

2 Bundesamt für Gesundheit, Kennzahlen Schweizer Spitäler, 2017.

3 Nur wenige Projekte haben in den letzten Jahren eine so lebhafte Diskussion ausgelöst wie das Alzheimer-Dorf De Hogeweyk. Das Konzept für De Hogeweyk ist entstanden, als ein grosses Pflegeheim aus baulichen Gründen abgerissen und durch eine neues Gebäude ersetzt werden musste. Die neue Einrichtung besteht nun nicht mehr aus einem grossen mehrgeschossigen Wohnklotz, sondern aus kleineren Einzelhäusern, die um einen geschlossenen Innenbereich herum angeordnet sind. In De Hogeweyk gibt es keine Zäune. Durch die sehr geschickte Bauweise ist es dennoch ein geschlossenes Dorf. Der Innenbereich ist stadtähnlich gestaltet, bietet Sitzgelegenheiten und strassenähnliche Wege. Ausserdem gibt es einen Marktplatz, einen Coiffeur, ein Café und einen kleinen Supermarkt, eine Bar etc. In De Hogeweyk werden keine Uniformen getragen, sodass sich der Eindruck eines normalen Lebensalltags verstärkt.