Du fragment au bâtiment

Au sein du nouveau quartier de Lysbüchel Süd à Bâle, le bureau Loeliger Strub Architekten réalise des logements à partir d'éléments de réemploi et part à la recherche d’une nouvelle esthétique re-use.

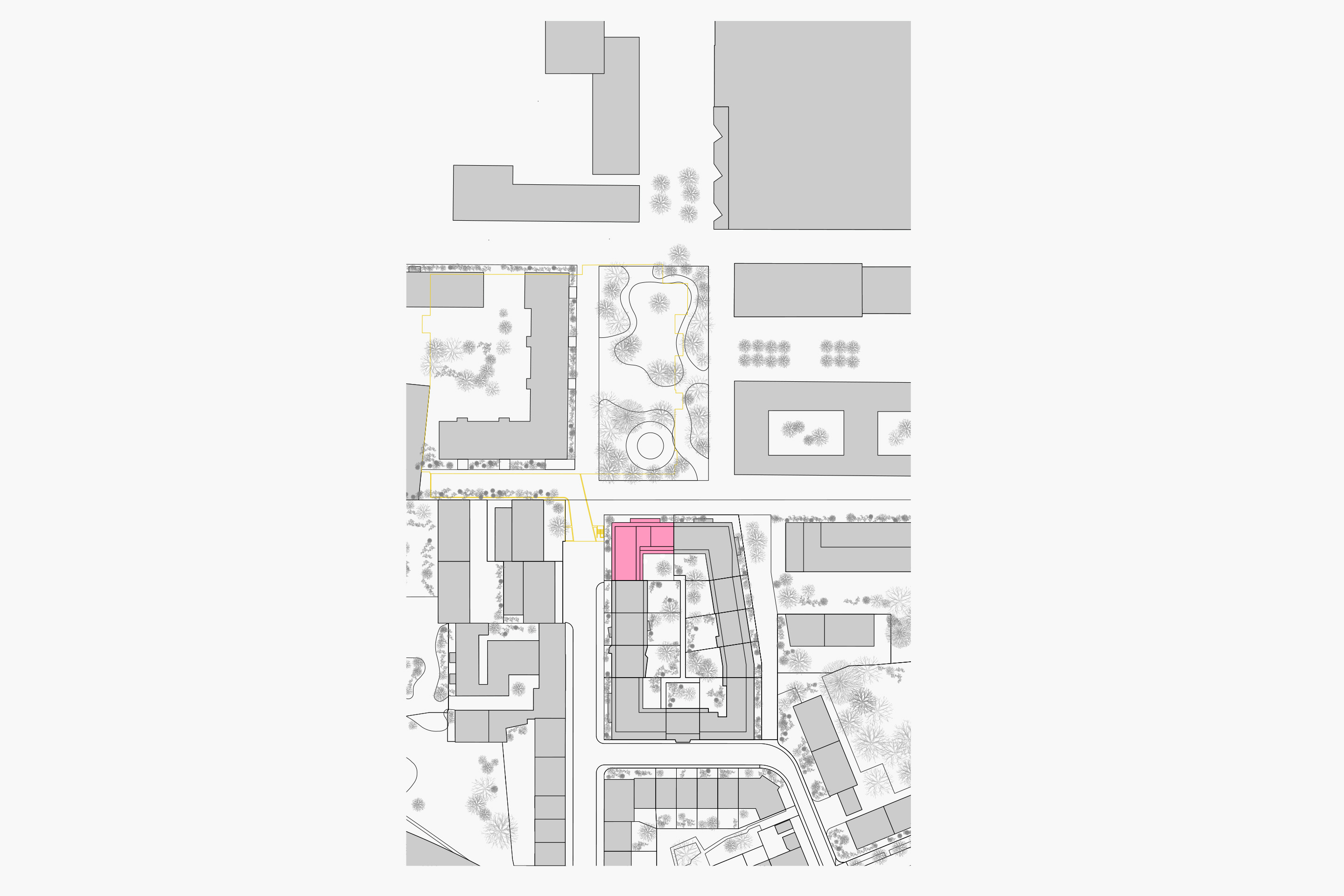

À Bâle, Lysbüchel-Areal est un vaste site anciennement industriel en cours de réaménagement. Quartier mixte et expérimental en matière de logements1, on y a vu apparaître quelques objets remarquables tels que le Weinlager de Esch Sintzel (transformation et surélévation d’un ancien dépôt de vin en logements, vainqueur du prix SIA 2024)2. Le bloc de nouveaux logements sur cour avoisinant s’achève maintenant avec la construction de la dernière pièce: LysP8.

La parcelle a fait l’objet d’une procédure de sélection organisée par le maître d’ouvrage Stiftung Habitat, finalement remportée par Loeliger Strub Architektur. Parmi les exigences majeures, on trouve l’obligation de réutiliser des éléments de construction. Demande remplie ici par une proposition séduisante: profiter de la réalisation prochaine d'une opération de démolition-reconstruction (Ersatzneubau) à Lucerne par les mêmes architectes afin de réemployer à Lysbüchel des parties de l’immeuble démoli. Rien ne se perd, tout se transforme. Une ambition néanmoins contrée par les réalités de la planification : comme le bâtiment de Lucerne n'a toujours pas pu être démonté, Loeliger Strub a fait appel au bureau Zirkular, spécialisé dans le réemploi, pour les aider à trouver ailleurs les pièces nécessaires afin de s'approcher de l'image promise.

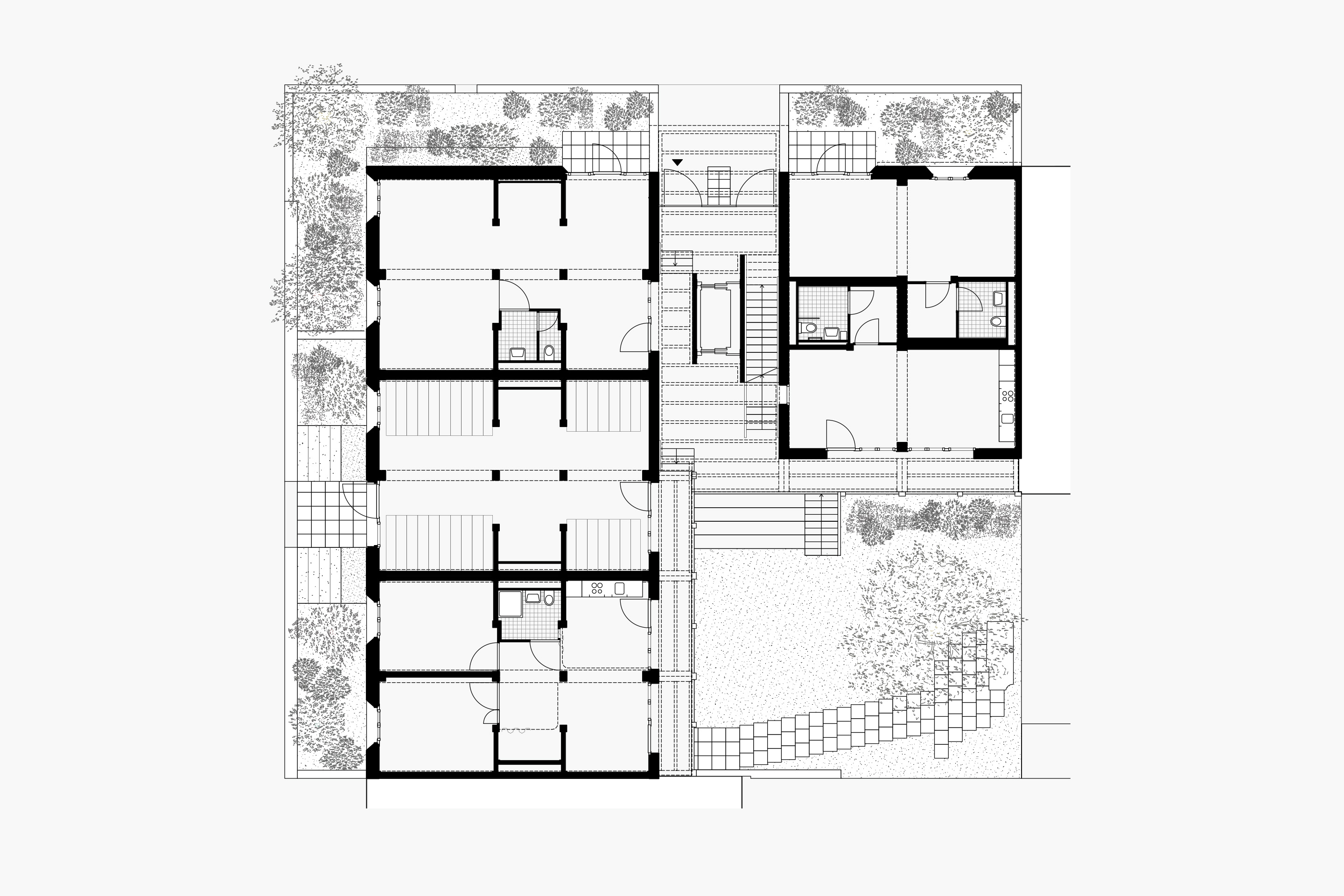

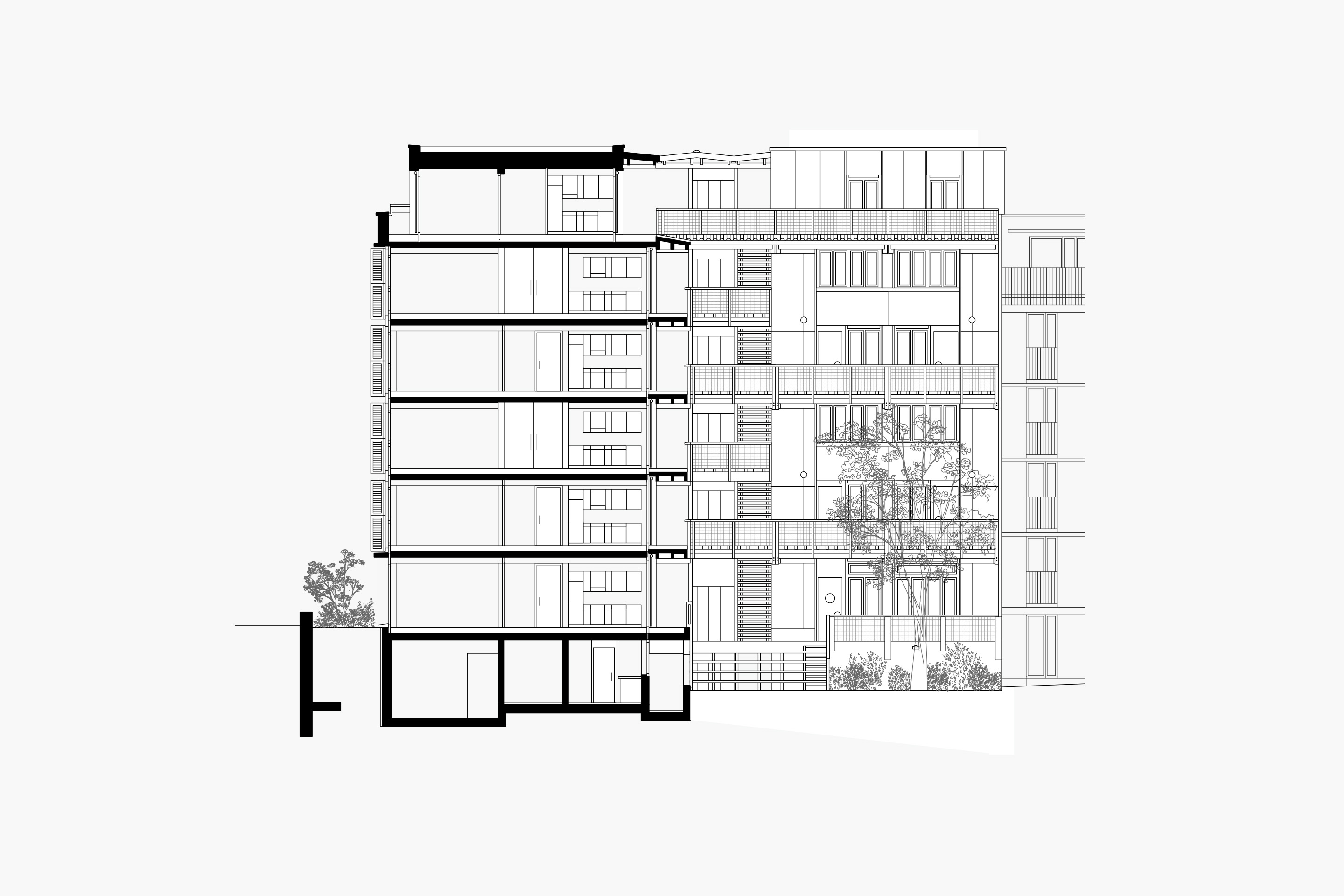

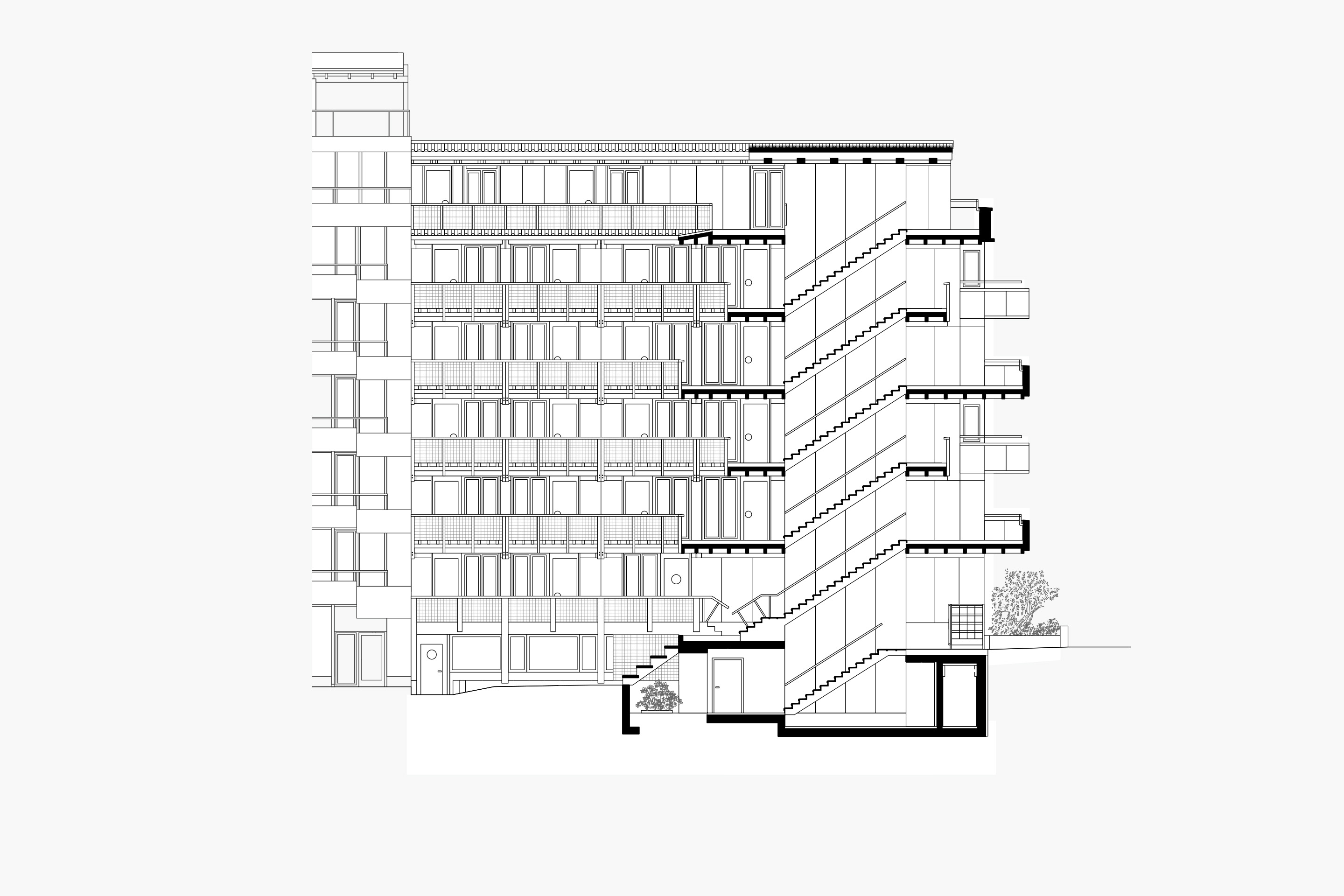

Le maître d’ouvrage exprime une deuxième demande conséquente lors du concours : la surface de référence énergétique (SRE) ne doit pas dépasser les 45m2 par personne. La réponse des architectes à cette contrainte est l’emploi de la coursive à la fois comme lieu de rencontres informelles, mais aussi comme circulation non chauffée. La cage d’escalier sépare ainsi le bâtiment en deux blocs et crée un noyau de liaison. Au rez-de-chaussée, elle ouvre donc une entrée pour les logements mais aussi pour la cour intérieure, un point de rencontre entre cette dernière et le futur parc Volta Nord. Ce passage est accentué ici non par l’oriel, élément d’entrée courant dans le quartier de St-Johann, mais par une succession de balcons, témoins d’une mise à distance de la tradition bâtie du quartier. Une approche encore renforcée par la circulation extérieure mais aussi par la façade. Celle-ci a séduit le jury en renonçant au crépi ou encore à la brique, propres au contexte bâti de St-Johann, afin de construire son propre langage, au nom du re-use. LysP8 accepte ainsi le caractère expérimental du nouveau quartier et cherche en conséquence à se lier à son environnement futur et à ses jeunes voisins hétérogènes plutôt qu’aux existants, geste qui lui permet une grande liberté expressive.

De l’unité d’habitation au plan d’étage

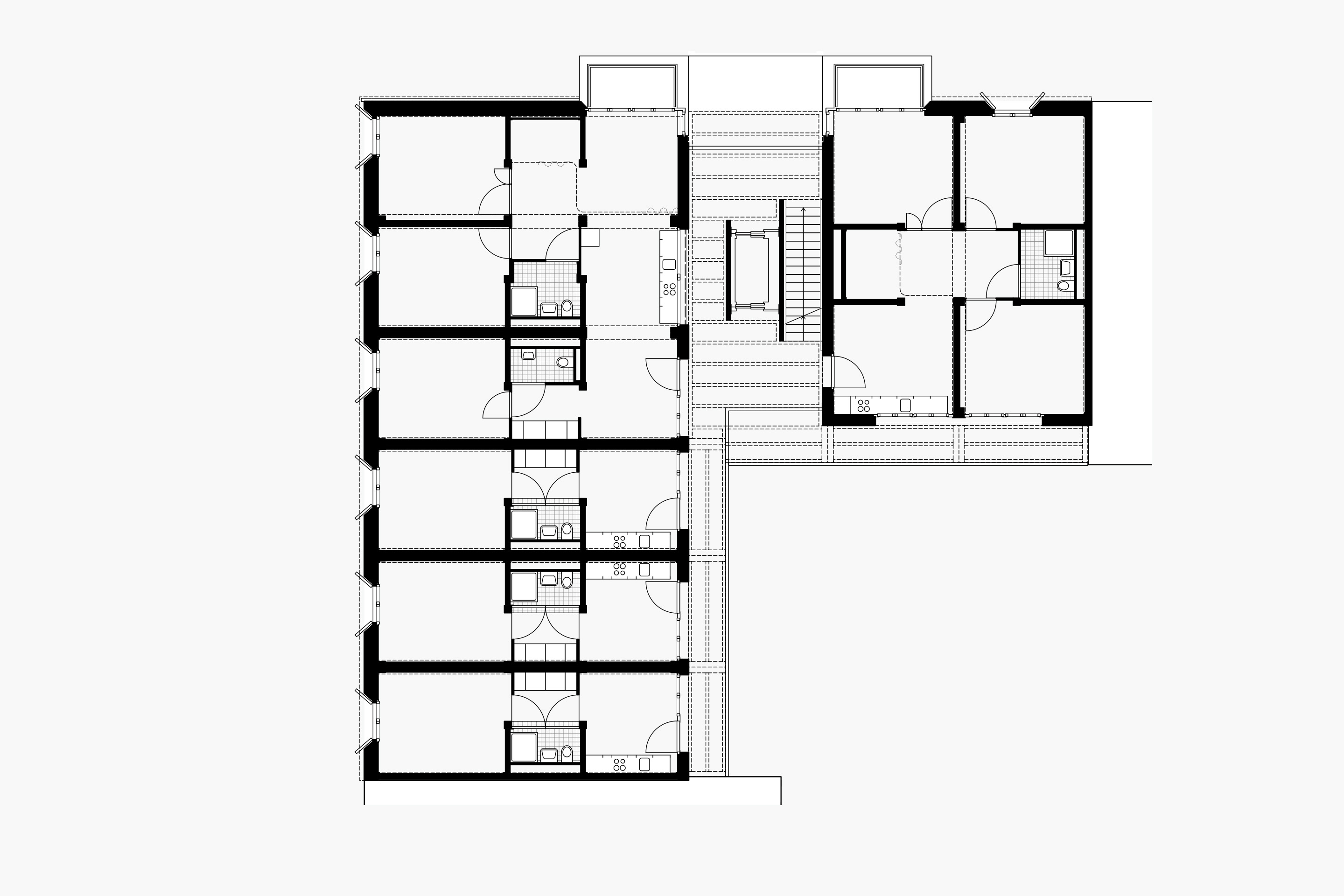

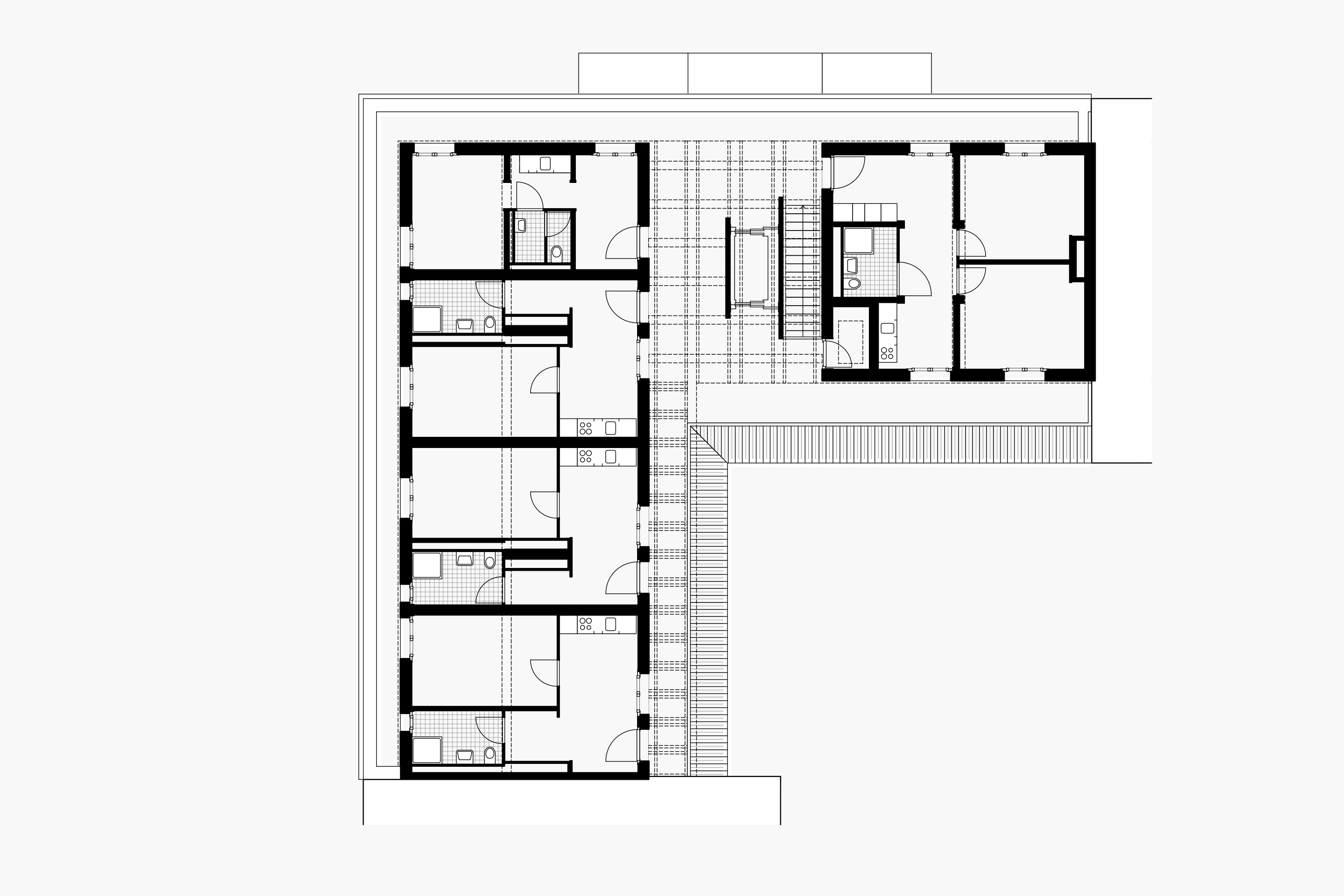

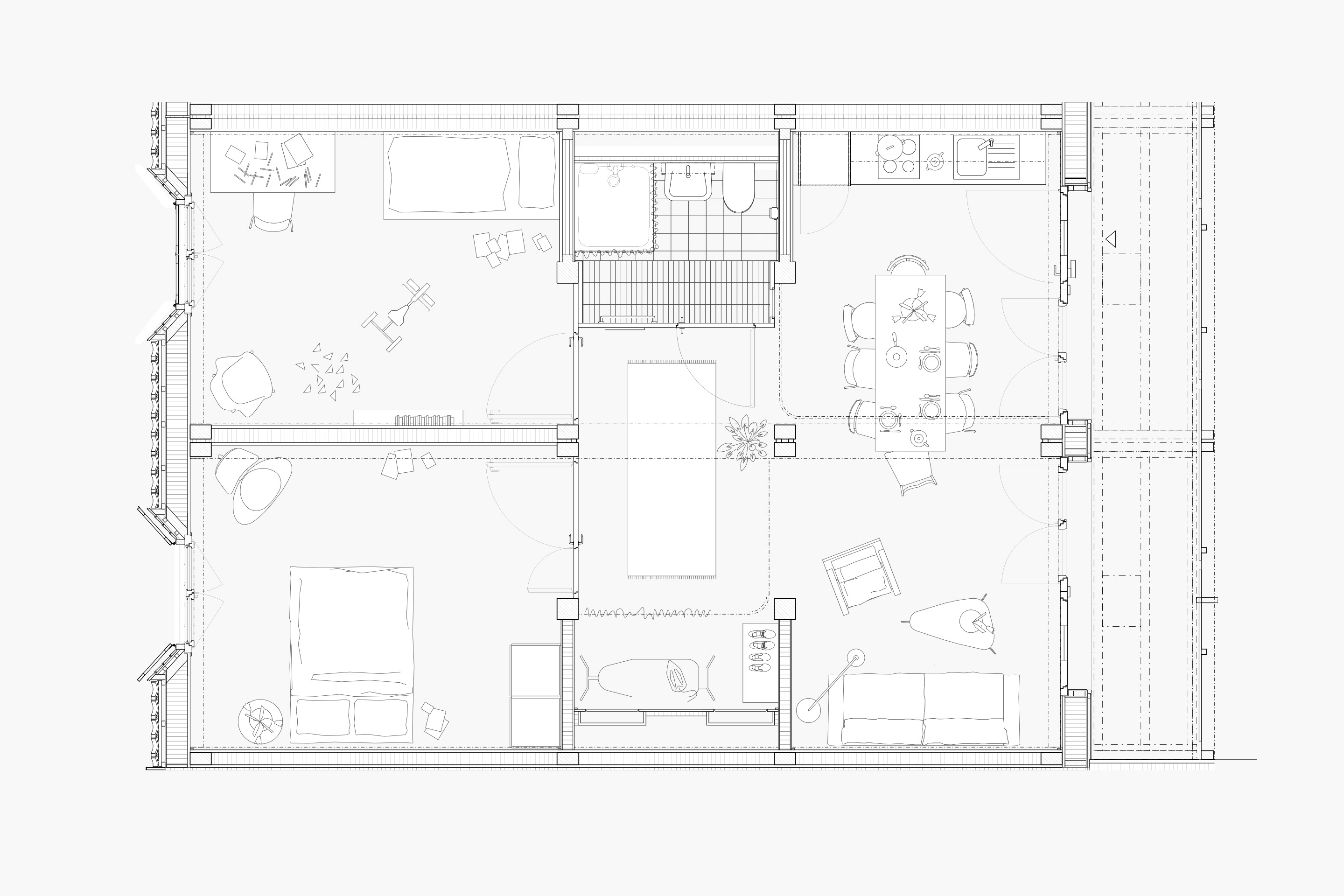

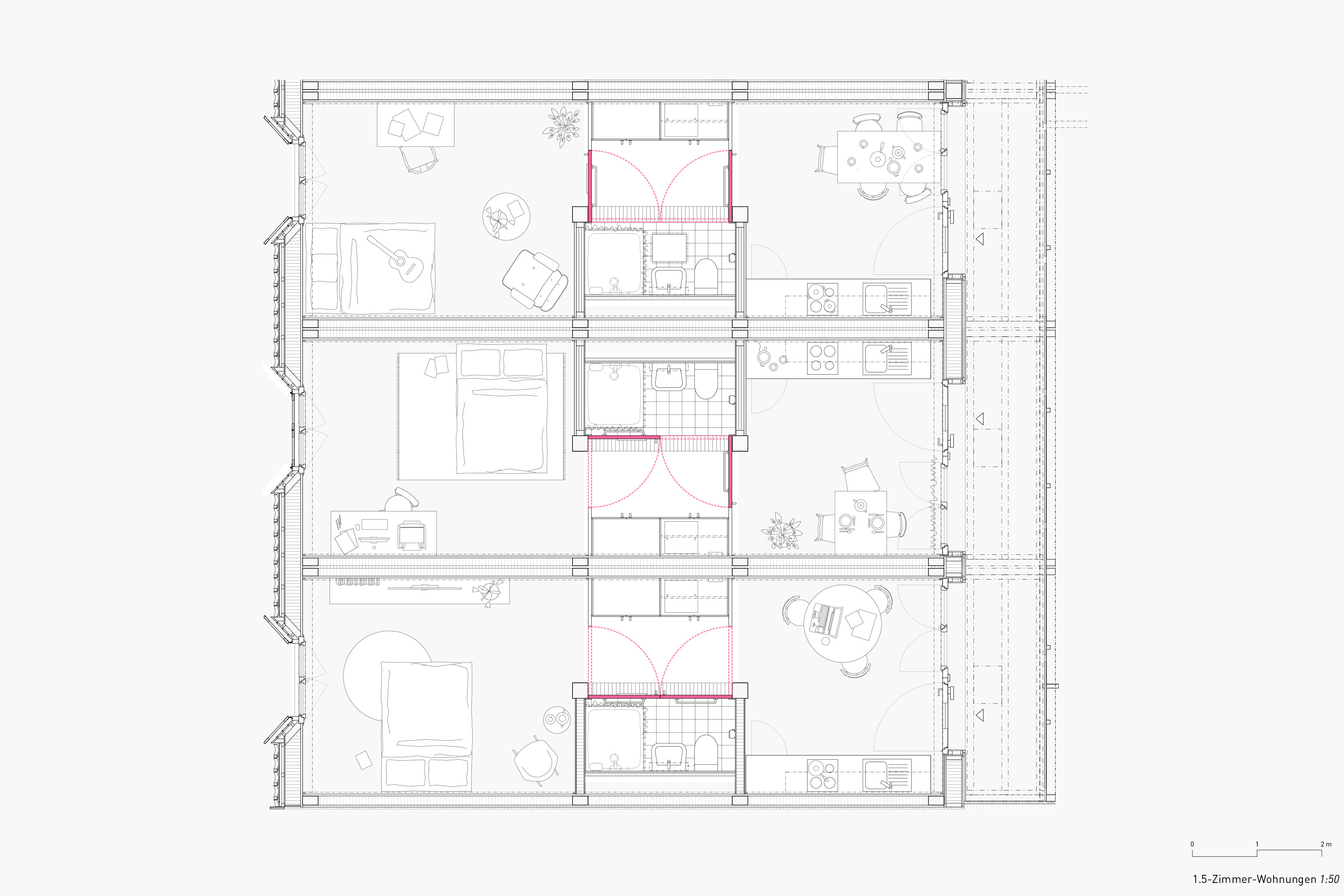

Les appartements prennent place aux étages supérieurs, articulés sur deux ailes, alors que le rez-de-chaussée est réservé à un local vélo, une salle commune pour les habitant·es et la fondation Rheinleben, ainsi qu’à des espaces commerciaux. La construction en bois étant imposée et la surface maximale par personne minimisée, une structure simple et modulaire devient une priorité. Chaque aile est le produit de la répétition et du dédoublement de son propre module composé de quatre poteaux surmontés de poutres. On retrouve ainsi trois modules côté ouest et deux modules côté nord. Le logement le plus petit dicte alors la cadence structurelle, qui se dédouble quand cela est nécessaire pour devenir une unité de 3.5 ou 4.5 pièces.

Cette cadence est rendue possible par une solution ingénieuse: le remplacement d’une des parois de la salle de bain par deux portes pivotantes. Une fois fermées, les deux portes se juxtaposent afin de séparer la salle de bain du corridor. Si, dans cette position, les dimensions de la salle d’eau dérogent à la norme SIA 500 Construction sans obstacle, une fois ouvertes, le couloir disparait et s’ajoute à cette surface, favorisant la mobilité exigée par la norme. Ce faisant les architectes réduisent la taille du module et optimisent la surface disponible. À cela s'ajoute une flexibilité typologique: en ouvrant les deux portes, les pièces de nuit sont isolées des pièces de jour, ce qui permet de cloisonner l’intimité quand nécessaire sans pour autant privatiser l’accès à la salle de bain, une caractéristique appréciée d’avantage dans les logements plus minimaux. L’introduction de ces éléments transparaît certes dans la volonté de réduire l’espace de vie minimal mais elle est aussi un essai, d’apport de qualité de vie aux habitant·es malgré ces contraintes.

Re-use ou Nouvelle brutalité?

Malgré le changement de source de matériaux lors de la réalisation, la façade reste similaire aux promesses du concours. Les architectes proposent un détournement de la fonction originelle des éléments réutilisés, dont l’exemple le plus évident reste la façade côté rue. En effet, la maquette de rendu dévoilait déjà des solutions originales : des tuiles de toiture réemployées en revêtement de façade minéral, superposition de volets bleus récupérés sur des fenêtres aux cadres rouges. Les couleurs de ces deux derniers éléments s’interchangent lors de la planification mais la forme reste inchangée.

La tripartition, présente dès le concours, persiste dans la réalisation, mais le socle finit par être orné aussi de tuiles. Puisque ces dernières proviennent d’une autre source, les architectes se permettent de repenser la composition: ils acceptent donc de récupérer des tuiles de deux couleurs différentes afin d’obtenir le résultat escompté. Celles-ci sont choisies pour leur tonalité, afin de respecter la palette imposée par les cadres et les volets. L’attique est couronné d’une bande en Eternit récupérée des fins de série.

On retrouve l’Eternit à nouveau une fois le seuil d’entrée franchi. Les pièces estimées en principe non commercialisables par le fabricant se retrouvent sur presque toutes les surfaces une fois sauvées de la déchetterie pour un prix inférieur. Ici, réemploi rime avec limitation des déchets et l’œil inattentif ne perçoit pas la variété de couleurs et textures des pièces car les architectes les réarrangent avec élégance. Ainsi après un extensif travail de catalogage, les éléments analogues sont regroupés afin d’achever l’illusion d’une composition unifiée en façade. Celle-ci est le témoin d’une intention architecturale précise, qui refuse de devenir victime des matériaux de réemploi.

Balcon, article de luxe?

Les concepts de la façade et de la circulation traduisent l’intention de s’intégrer dans le quartier, non par la forme ou par la syntaxe constructive, mais plutôt par un rapport urbain, une association par le tissage de liens plutôt que par la recherche d’un vocabulaire similaire. Les coursives sont toutefois plus qu’un dispositif de circulation : elles sont aussi un lieu de rencontre informel. Si tous les logements ont accès à des espaces de partage – coursive, deux balcons communautaires, un toit terrasse – seules les unités familiales disposent d’un balcon privé. Les architectes justifient cette démarche par un concept de durabilité sociale dont le réel impact sur les modes de vie reste encore à observer. En effet, quand il s’agit d’optimiser les surfaces afin de réduire les coûts, le balcon est l’une des dernières choses dont les locataires, surtout les jeunes, acceptent de se passer3. Afin de ne pas les priver de ce bien tout en respectant les exigences du maître d'ouvrage, les architectes décident alors de partager les balcons. On distingue donc trois types. Le premier, le plus petit et le plus convoité, privilège de la sphère privée, est réservé aux unités qui accueillent plusieurs personnes. Viennent ensuite les balcons partagés et le toit terrasse, espaces communautaires réduits. À cette composition s’ajoute encore, au rez, l’installation de gradins faits de grilles recyclées, permettant de s’adapter à la topographie du terrain. Ce dernier dispositif sert à la fois de liaison entre la rue et le jardin de la cour, mais il est aussi un acteur social important de ce même espace.

Une esthétique du vécu

Les intérieurs accueillent eux aussi l’expérimentation. Certains appartements dans l’aile nord présentent des vestiges d’essais non poursuivis ailleurs, comme la réutilisation de plafond en bois ou un sol en terre battue. Dans les autres, les parois sont revêtues de plaques de plâtre à finition fine couleur blanc-gris. Les joints sont cachés par des plinthes horizontales et verticales en bois brut de sciage, éléments rugueux et fibreux en contraste avec la chaleur de la structure en bois. À ce «brutalisme domestique» vient s’ajouter une palette de couleurs analogue à celle de la façade.

D’autres projets récents sont à découvrir dans le dossier réalisation, qui rassemble une sélection critique d’architectures en Suisse romande, en Suisse et au-delà.

L’esthétique re-use s’y infiltre également. Une partie des éléments de cuisine provient d’autres constructions et rapportent ainsi leurs propres histoires et souvenirs collectifs. Chaque cuisine est complétée par des éléments neufs de couleur noire afin de contraster avec l’ancien, geste inspiré de la Charte de Venise, qui ouvre paradoxalement une fenêtre sur une domesticité familière dans un intérieur à la recherche d’un nouveau langage. Preuve vive de la provenance de matériaux, la patine devient un outil esthétique chargé de mémoire, prête à jouer avec l'imaginaire des locataires, comme le ferait une commode achetée en brocante. Cela demande évidemment aux habitant·es de s’ouvrir à une nouvelle conception de la domesticité. Tisser un lien entre le passé et le présent, non par l’ajout du nouveau dans un immeuble ancien, mais plutôt par l’intégration d’objets anciens fixes dans un immeuble récent. L’union de ces éléments n’enlève pour autant pas le caractère expérimental des appartements, geste exigeant une grande ouverture de la part du maître d’ouvrage car la récupération de ces éléments coûte quasiment autant que l’achat à neuf.

Une expérience unique en son genre ou reproductible?

Les logements LysP8 constituent-ils une expérience qui ne peut exister que dans un quartier aussi excentrique que celui de Lysbüchel? Les architectes affirment que le re-use n’est probablement pas une solution miracle à employer par défaut, mais une option à considérer intelligemment. Toutefois, si la construction en réemploi demande une extrême flexibilité et parfois une inversion de processus, LysP8 n’en devient pas victime.

Notes

1. Ana Carvalho, « Luxueuse Simplicité », TRACÉS 01/2023

2. Marc Frochaux, « Surélever la Suisse », TRACÉS 10/2023

3. «La situation et les aspirations de la jeune génération en matière de logement», wuestpartner.ch

LysP8, nouvel immeuble de logements et commerces, Bâle (BS)

Maîtrise d’ouvrage: Stiftung Habitat, Bâle

Architecture: Loeliger Strub Architektur, Zurich

Gestion de la construction: Eitel & Partner, Bâle

Planification de la construction en bois : Pirmin Jung Schweiz, Sursee

Réutilisation : Zirkular, Bâle

Procédure de sélection: 2020