Una torre per il Natel

Nel 1999, la Nokia indice un concorso per una antenna tower che fosse non solo «simply attractive» ma pure capace di promuovere una discussione sulla «visual pollution». La particolarità del concorso stava innanzitutto nei suoi destinatari: otto diverse Fachhochschulen elvetiche, chiamate a una riflessione intergenerazionale e interdisciplinare. Ci si chiedeva: un’antenna va esibita o mimetizzata? Gabriele Neri ne parla con gli studenti della SUPSI che avevano partecipato alla procedura.

Alla fine degli anni Novanta, la diffusione esponenziale della telefonia mobile portò a programmare – in Svizzera e non solo – una rete infrastrutturale dedicata, offrendo ai progettisti un tema tutt’altro che banale su cui riflettere da diverse prospettive, a partire dal suo segno più evidente: l’antenna. Dal punto di vista tipologico, tale infrastruttura verticale – indipendente e riproducibile – si inserisce in una lunga genealogia di cui il Novecento ha fornito esempi notevoli. Tre esempi, tra i tanti: la torre Šuchov di Mosca (1920-1922), traliccio d’acciaio alto 160 metri basato sulla geometria dell’iperboloide, capolavoro dell’ingegneria sovietica ideato da Vladimir Šuchov; l’antenna radiotelevisiva strallata della KVLY-TV nel North Dakota (1963), che con i suoi 628,8 metri è la seconda costruzione più alta del pianeta, e la Torre de Collserola (1990-1992), 288 metri disegnati da Norman Foster, ormai parte dello skyline allargato di Barcellona.

Al di là dell’eccitazione per la performance erettiva, un simile tema offre ulteriori spunti di riflessione. Senza scomodare analogie intriganti ma eccessive (le antenne della telefonia come nuovi campanili del terzo millennio, oggi per i fedeli del 5G), non è da sottovalutare la valenza simbolica di elementi tangibili che creano una rete eterea capace di collegare il mondo intero. E neanche lati «oscuri»: a cominciare dall’impatto sul paesaggio e dallo spettro degli effetti nocivi per la salute, confermati o ridimensionati dalla scienza ma in ogni caso parte dell’effetto anche psicologico di strutture che sono intrinsecamente ambigue, in quanto portatrici concrete di un messaggio impalpabile, invisibile, magico.

Tali e altri aspetti nutrirono i pensieri e i progetti sviluppati per un concorso organizzato da diAx – Nokia Schweiz AG nel 1999, avente come oggetto una antenna tower di circa 30 metri, che fosse non solo «simply attractive» ma pure capace di promuovere una discussione sulla collocazione di queste strutture e sulla «visual pollution», cioè l’inquinamento visivo provocato dal nostro desidero di ubiquità. La particolarità del concorso stava tuttavia, innanzitutto, nei suoi destinatari: non studi professionali ma otto diverse Fachhochschulen elvetiche (Fribourg, Bern, Biel, Burgdorf, Chur, Horw, Manno, Winterthur), incoraggiate a formare dei gruppi interdisciplinari (architetti, designer, ingegneri) e – parole del bando – a spingersi «outside of the box», cioè a prendere strade non convenzionali. Di certo stimolante e positiva fu tale condivisione di esperienze: da un lato il confronto tra scuole diverse, dall’altro la collaborazione interna tra dipartimenti e punti di vista eterogenei, non sempre abituati a parlarsi.

La giuria era composta da un gruppo di esperti, architetti e ingegneri: G. Oberer (architetto, a capo della giuria); J. Vouga e I. Pelivan per diAx; J. Hofer e J. Ylinen per Nokia; J. Grob (ingegnere civile); H.U. Imesch (industrial designer). Tutti uomini, si noterà.

Vincitrici ex aequo furono la Hochschule für Technik + Architektur Chur e la Zürcher Hochschule Winterthur, premiate con 70’000 franchi per team e un allora ambitissimo telefono Nokia 9110 – ibrido tra un cellulare e un piccolo laptop – per ogni membro. Vogliamo però concentrarci sul quarto posto, assegnato alla SUPSI di Manno. Premio misero (niente soldi, solo un Nokia 3210 cadauno, utile soprattutto per giocare a Snake) ma contenuti interessanti, che i componenti del team (composto da Fabio Reinhart, Dario Galimberti, Alberto Bianda, Giovanni Stoffel, Andrea Salvadé e Gabriele Geronzi) ci hanno aiutato a scoprire.

Reinhart ci racconta ad esempio come alla SUPSI cercarono di guardare ben oltre il disegno dell’oggetto: un’antenna va esibita o mimetizzata? Ovvero: bisogna celebrare il «fatto nuovo» (l’avvento della telecomunicazione mobile) oppure attuarlo in sordina? Inoltre, il coinvolgimento di diversi dipartimenti produsse un esperimento didattico stimolante che vide coinvolti ingegneri, grafici, architetti d’interni e anche esperti di cinema per la comunicazione del progetto.

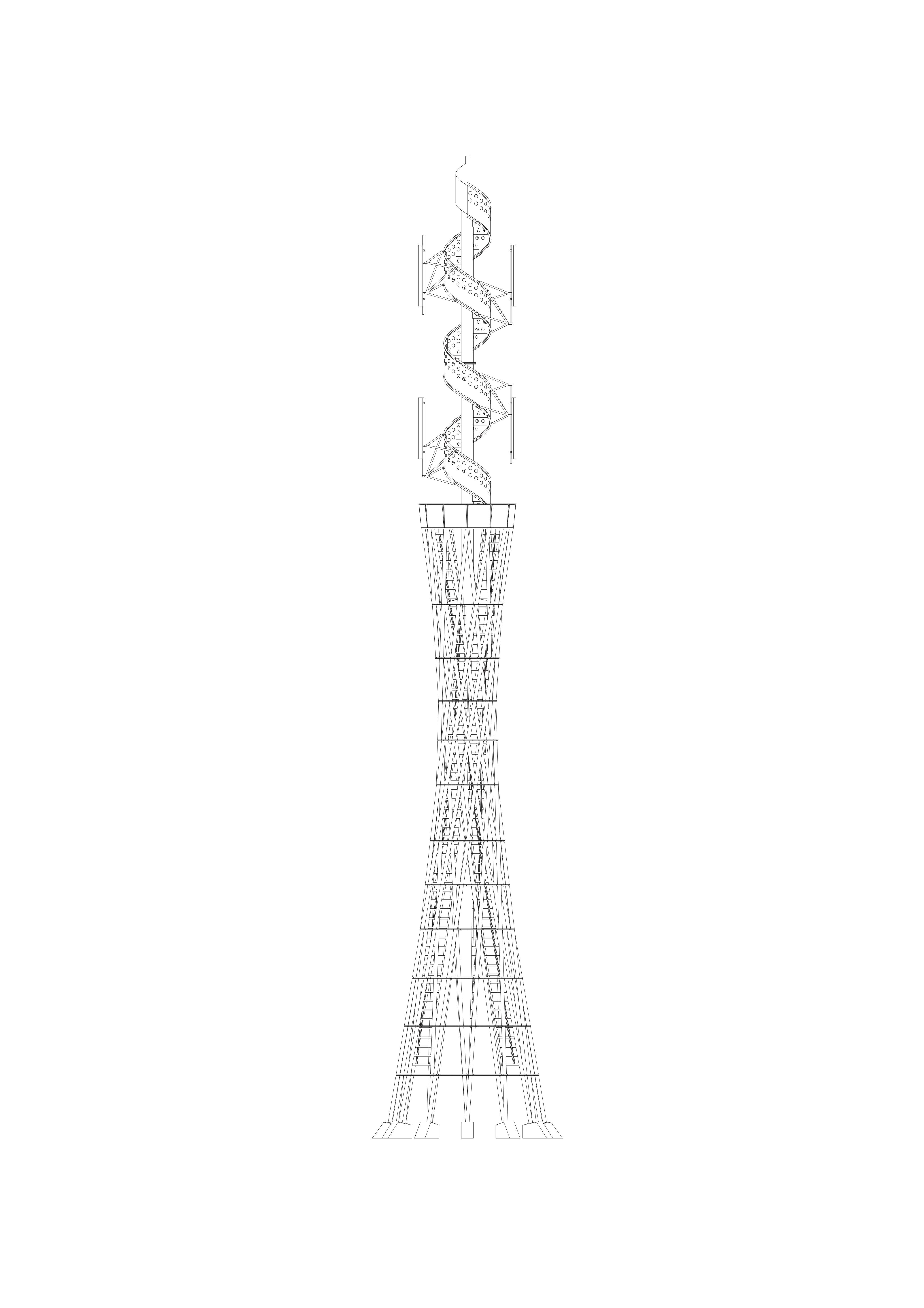

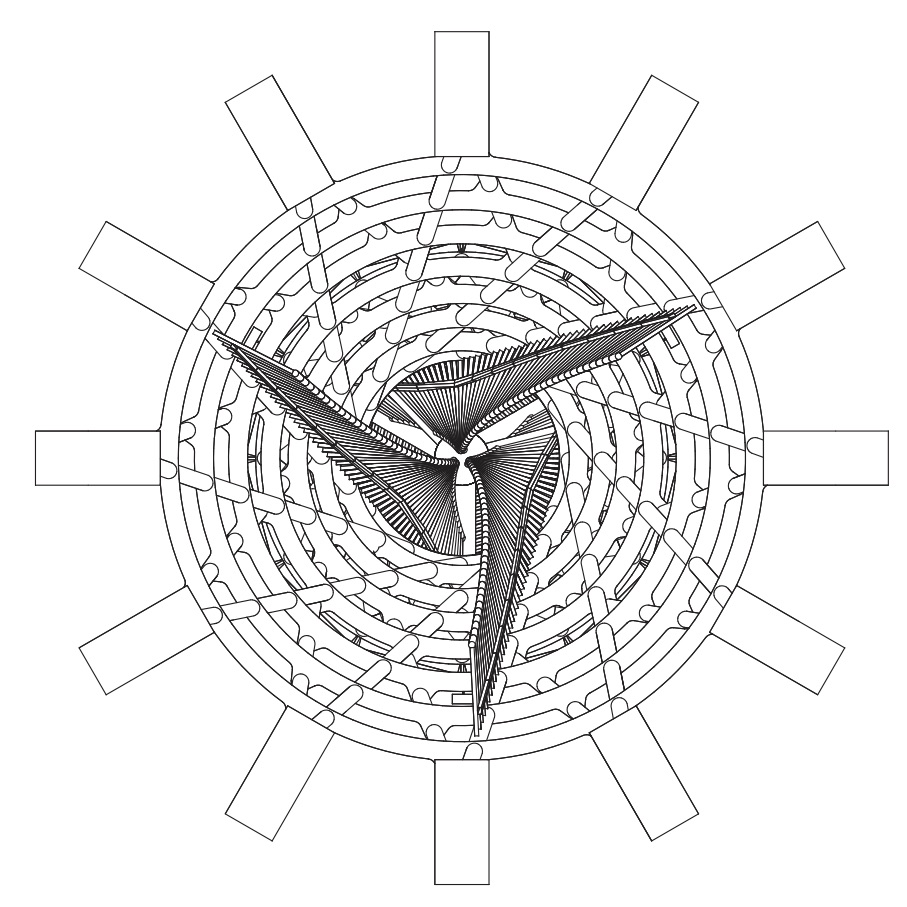

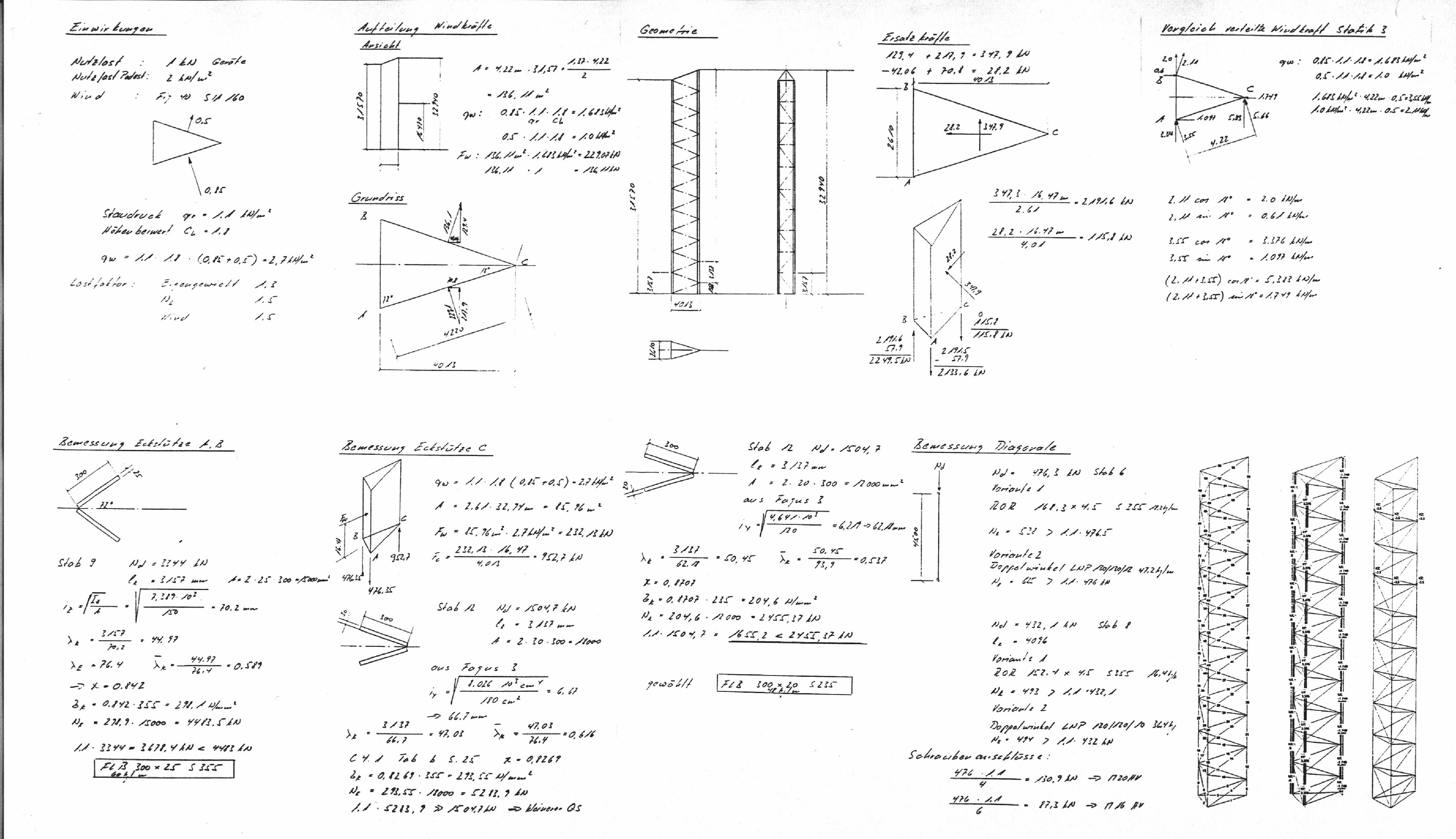

Quale fu il risultato? L’antenna della SUPSI appare un organismo piuttosto complesso e diremmo eclettico, in cui si mescolano funzionalità e rappresentazione, a partire dal concetto di trasparenza, diversamente intesa. In principio si sperò di inventare un sistema per rendere visibili le onde ricevute e trasmesse dall’antenna, e quindi dare corpo al flusso di onde – pericoloso o innocuo? – veicolato dall’infrastruttura. Viene in mente la Torre dei Venti di Toyo Ito a Yokohama, del decennio precedente: un’impalcatura che riveste un’anonima torre in cemento armato, con 12 anelli circolari al neon e 1280 lampadine per creare un’architettura effimera e pulsante, poeticamente in linea con i segnali digital-commerciali delle metropoli nipponiche. Se l’interpretazione scientifica della trasparenza dell’etere non fu attuabile, tale concetto si tradusse nella permeabilità meccanica di una struttura metallica a vista. Il disegno dell’antenna della SUPSI richiama infatti la già citata torre Šuchov di Mosca, con un iperboloide che costituisce gran parte della struttura. Da questo punto di vista, il progetto si distingueva nettamente da quello (vincitore ex aequo e poi costruito a Sufers, Grigioni) della Hochschule für Technik + Architektur Chur (oggi Fachhochschule Graubünden, FHGR), che invece mise a punto un rivestimento a elementi triangolari, in qualche misura accostabile al pattern della Bank of China Tower di I.M. Pei a Hong Kong (1985-1990), ben nota in quegli anni. In cima all’iperboloide, il progetto della SUPSI prevedeva anche un coronamento a spirale, evocazione del vasto simbolismo elicoidale: dal DNA alla cima di Sant’Ivo alla Sapienza, capolavoro romano del ticinese Borromini.

Il team si interrogò anche sui possibili luoghi in cui «piantare» questi alberi metallici, offrendo una serie di simulazioni da cui emerge l’attenzione per il paesaggio e allo stesso tempo una vena di ironia. Il carattere invasivo di questi totem delle comunicazioni viene infatti esorcizzato in fotomontaggi volutamente provocatori: l’antenna svetta ad esempio sulla cima dell’Isola Bella, nel Lago Maggiore, oppure sulle Alpi, in sostituzione di simboli più antichi come le croci di vetta. Grazie anche a simili immagini, il progetto si aggiudicò il Premio speciale per la migliore presentazione.

Michele Amadò ci fa notare che il progetto prevedeva la possibile riconversione della struttura. Poiché la Nokia era convinta che in pochi anni si sarebbe passati a una trasmissione satellitare, rendendo inutili le antenne, il gruppo SUPSI pensò nuovi utilizzi, dell’intera antenna o di suoi moduli, come basi per panche o osservatori del paesaggio.

La giuria apprezzò la «well-designed architectural expression», sottolineando allo stesso tempo il suo peccato originale: un’esuberanza di segni («overdesigned») troppo costosa per essere edificata in tutta la Confederazione. E difatti, nonostante l’ipotesi di costruirne un prototipo a Tenero, il progetto rimase sulla carta; o meglio su supporti misti – erano gli anni della transizione ancora timida al virtuale – di cui pubblichiamo una sintesi in queste pagine. Qualcosa, tuttavia, l’antenna della SUPSI (e l’intero concorso) ci trasmette ancora: l’idea che un problema progettuale collettivo – una struttura che serve a tutti, che fa bene e male a tutti, che vedono tutti, un’opera in fin dei conti pubblica – possa e debba essere discussa (prima ancora di essere disegnata) da generazioni e discipline diverse, in modo da far emergere punti di vista inaspettati e perciò produrre una riflessione proprio nella sede – la scuola – deputata alle domande, prima ancora che alle risposte. Un esercizio di certo imperfetto sia nella domanda sia nella risposta per molte ragioni (lo sottolineano gli stessi protagonisti), ma in molti modi costruttivo, educativo, democratico. Un’esperienza, insomma, da ripetere più spesso.

«Archi» 1/2021 può essere acquistato qui. Qui si può leggere l'editoriale con l'indice del numero.