Die ansteckende Freude einer Transformation

Transformation Agora Zürich-Nord; Selektiver Studienauftrag im Dialogverfahren

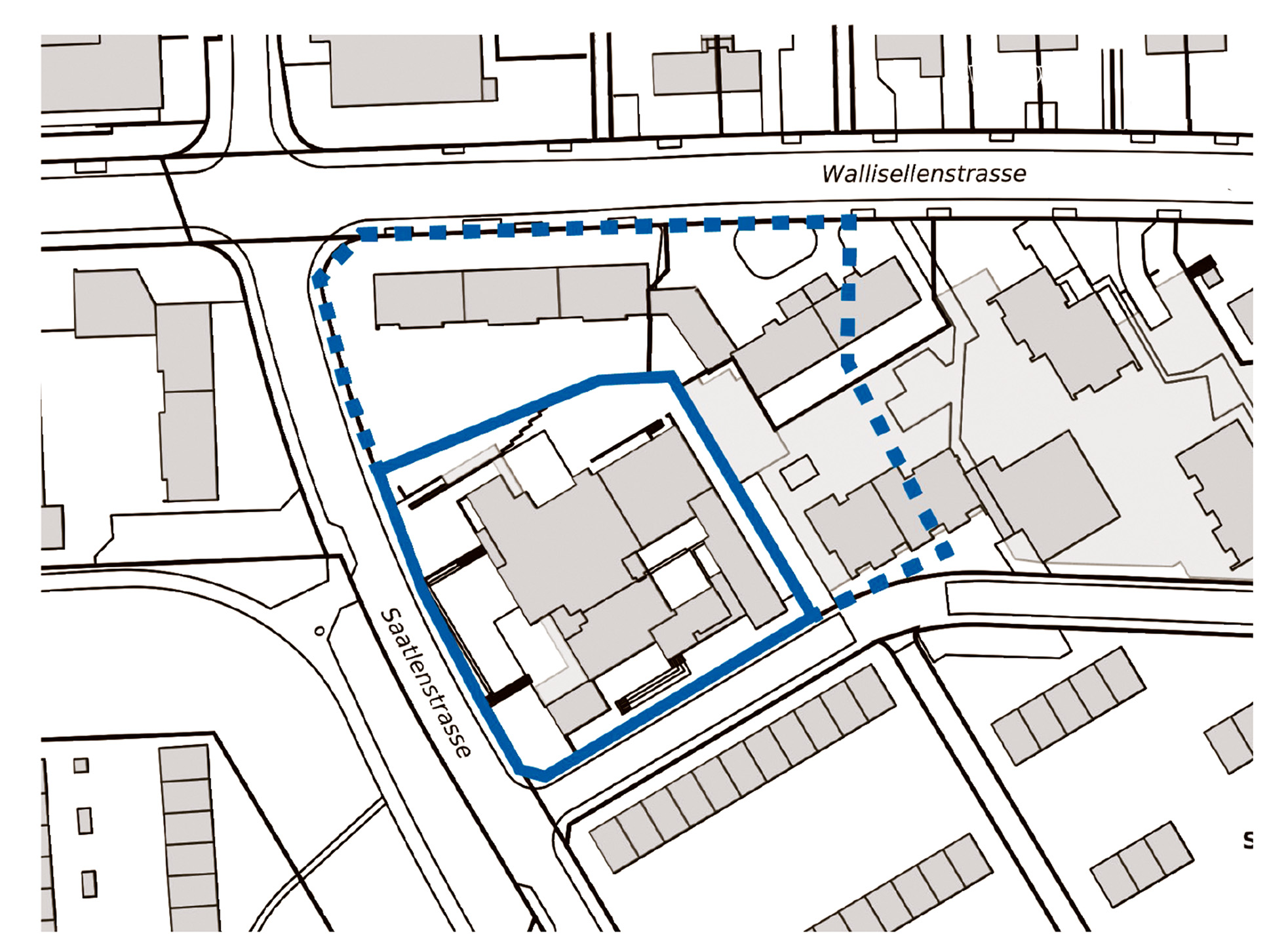

Der selektive Wettbewerb «Agora Nord» für das interreligiöse Zentrum Saatlen auf dem Zürcher Dreispitz schliesst an die Diskussion um die sich wandelnde Rolle der Kirchen an – auch im Zusammenhang mit einem städtischen Verdichtungsgebiet, das sich demografisch verändert.

Kirchen sind Orte der Besinnung, sie bieten eine Rückzugsmöglichkeit vom Alltag und Raum für Gemeinschaft. Nach wie vor dienen sie auch der Vermittlung religiöser Werte. Diese sind zunehmend interreligiöser Art und bilden, besonders in städtischen Gebieten, auch den gesellschaftlichen, migrationsbedingten Wandel ab. Der damit verbundene Gedanke der Integration erweitert den Begriff «interreligiös» um einen interkulturellen Aspekt. So machte die Ausschreibung für das reformierte Kirchenzentrum Saatlen in Zürich deutlich, dass neben den konventionellen Aufgaben, die ein Kirchenbau zu erfüllen hat, auch seine Bedeutung als Vermittlungsort zwischen den Anhängerinnen und Anhängern verschiedener Religionen und Kulturen im Gefüge des Quartiers entscheidend ist. Dies gilt besonders für Orte wie den Dreispitz mit seiner ausgeprägten demografischen Veränderung.

Insofern entstehen um den Um- oder Neubau von Kirchen Diskussionen, die ihre bisherigen gesellschaftlichen Aufgaben und damit auch gängige Bilder und Raumprogramme infrage stellen. Neue Antworten sind gesucht. Eine von der Kirchgemeinde organisierte Arbeitsgemeinschaft ging in Interviews und Workshops der Frage nach, was Interreligiosität im Umfeld Saatlen bedeuten kann. Die Ergebnisse, zwischen Quartiernutzung und religiöser Nutzung, flossen in die Anforderungen an das Raumprogramm ein.

Prominente Nachbarn

Schon das allein ist eine komplexe Ausgangslage. Dazu kommt, dass es sich um eine Bauaufgabe im Bestand handelt, die über verschiedene Parameter geregelt ist. Das Quartier Saatlen wird zukünftig gegen innen wachsen. Mit rund 50 % prognostizierter Bevölkerungszunahme bis ins Jahr 2030 soll hier das mit Abstand grösste Wachstum der Stadt Zürich vonstatten gehen. In den nächsten zehn Jahren werden 5000 Neuzugezogene hier wohnen.

Diese Entwicklung nahm bereits in den letzten Jahrzehnten ihren Anfang. Drei Bauwerke, die man vom Kirchenzentrum aus sehen kann, machen dies chronologisch deutlich: Die Schule Leutschenbach von Christian Kerez aus dem Jahr 2009 mit der auffälligen Turnhalle auf dem Dach befindet sich im Westen. Sie entstand, um den wachsenden Bedarf an Schulen und deren Infrastruktur im Leutschenbach-Quartier abzudecken. Blickt man nach Osten, so endet die Strasse an der Einhausung des «Überlandparks», der im Mai 2025 eröffnet wird. In der gleichen Richtung entsteht das Schulhaus Saatlen, das 2027 fertig wird. Im grössten je von der Stadt gebauten Schulhaus sollen 24 Primar-, 12 Sekundarklassen, vier Kindergärten sowie 16 Klassen für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderung Platz haben. Alle diese drei Bauwerke haben emblematischen Charakter für die Bauaktivitäten der Stadt und sind Ausdruck des Bevölkerungswachstums und der damit verbundenen Verdichtung.

Zudem ist das Quartier Saatlen im ISOS, dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, mit dem Erhaltungsziel C «Erhalten des Charakters» verzeichnet, was wohl bei all diesen Bauprojekten, die umfassende Veränderungen mit sich bringen, nicht im wörtlichen Sinn erfüllt werden kann. Der Planungsperimeter des Zentrums liegt in einem Gebiet, das mit dem höchsten Erhaltungsziel, dem Substanzschutz, belegt ist.

Der einzige grössere Umbau des Kirchenzentrums Saatlen erfolgte kurz nach seiner Fertigstellung, im Jahr 1964 durch seinen Architekten Claude Paillard. Dies ist auch ein Grund, weshalb es trotz seiner ausgesprochen schönen und zeittypischen Architektur nicht unter Denkmalschutz steht.

Neubau oder Teilerhalt?

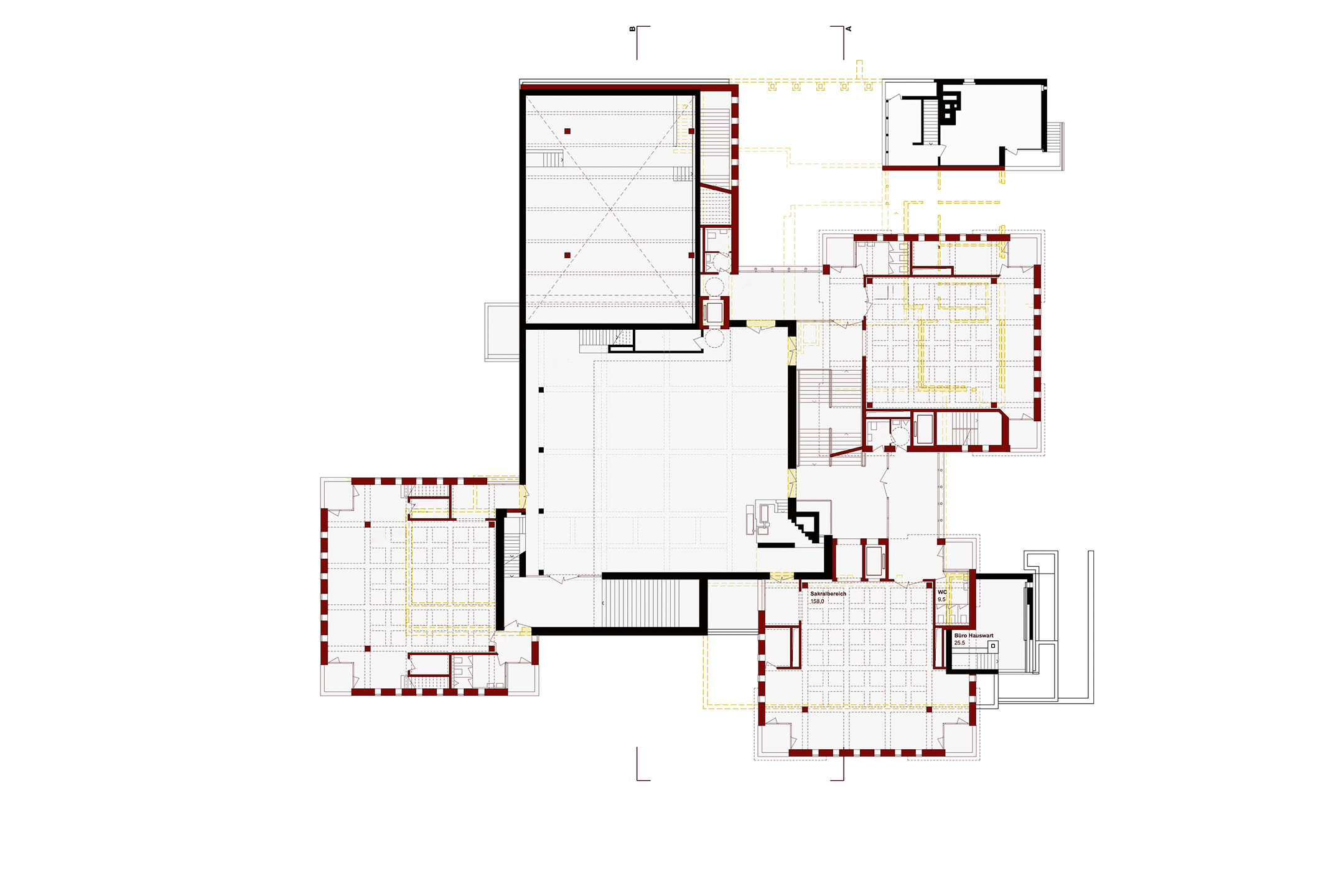

Das neue Raumprogramm umfasst einen interreligiösen Begegnungsort. Hinzu kommen Wohnungen mit neuartigen Wohnformen für Ein- bis Zweipersonenhaushalte und Patchworkfamilien. Der Flächenrichtwert pro Person liegt bei 30 m². Es stellte sich im Hinblick auf den Wettbewerb die Frage, ob das bestehende Zentrum durch eine Transformation weiterhin nutzbar ist oder ob es dazu einen Neubau braucht.

Die Kirchgemeinde hat sich mit dem gewählten Verfahren gute Möglichkeiten eröffnet, mit einem relativ geringen und sinnvollen Aufwand in der Präqualifikation mit 14 eingeladenen Büros Varianten und Ideen durchzuspielen. Drei anschliessend ausgewählte Teams präzisierten ihre Vorschläge. Sie widmeten sich je drei Szenarien, die von der Ergänzung oder dem Teilerhalt im Rahmen des Gestaltungsplans bis zu einem Neubau reichten, sowie einer freien Zwischenstufe.

Dass keines der Teams beim finalen Projekt einen Ersatzneubau vorgeschlagen hat, ist wohl einerseits der hochwertigen Architektur von Claude Paillard geschuldet, anderseits aber überhaupt eine Frage des Respekts gegenüber den verfügbaren Ressourcen und damit des Einbezugs des Bestands.

«Agora»: Umgebungsgrün ist mehr als ein Park

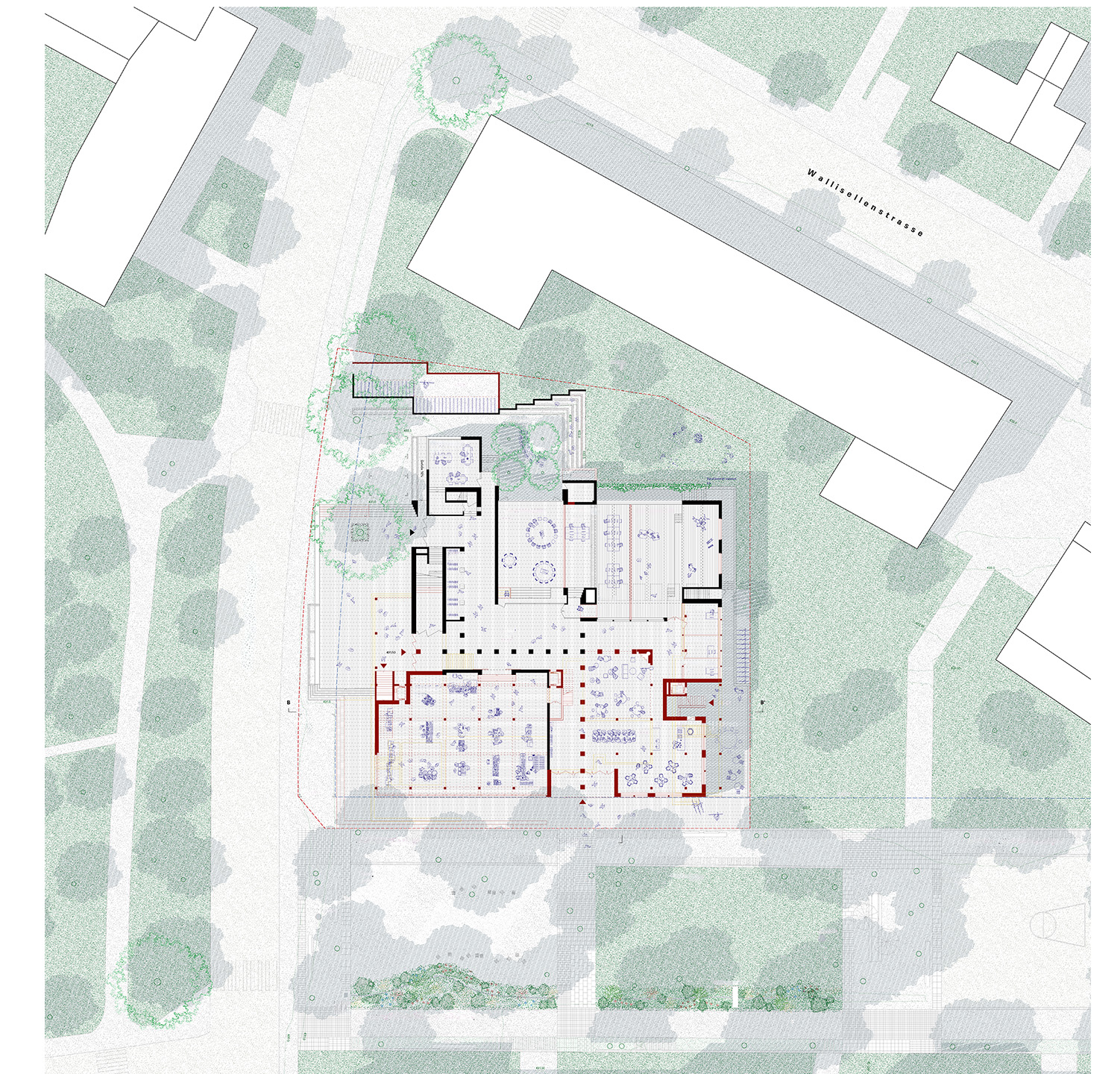

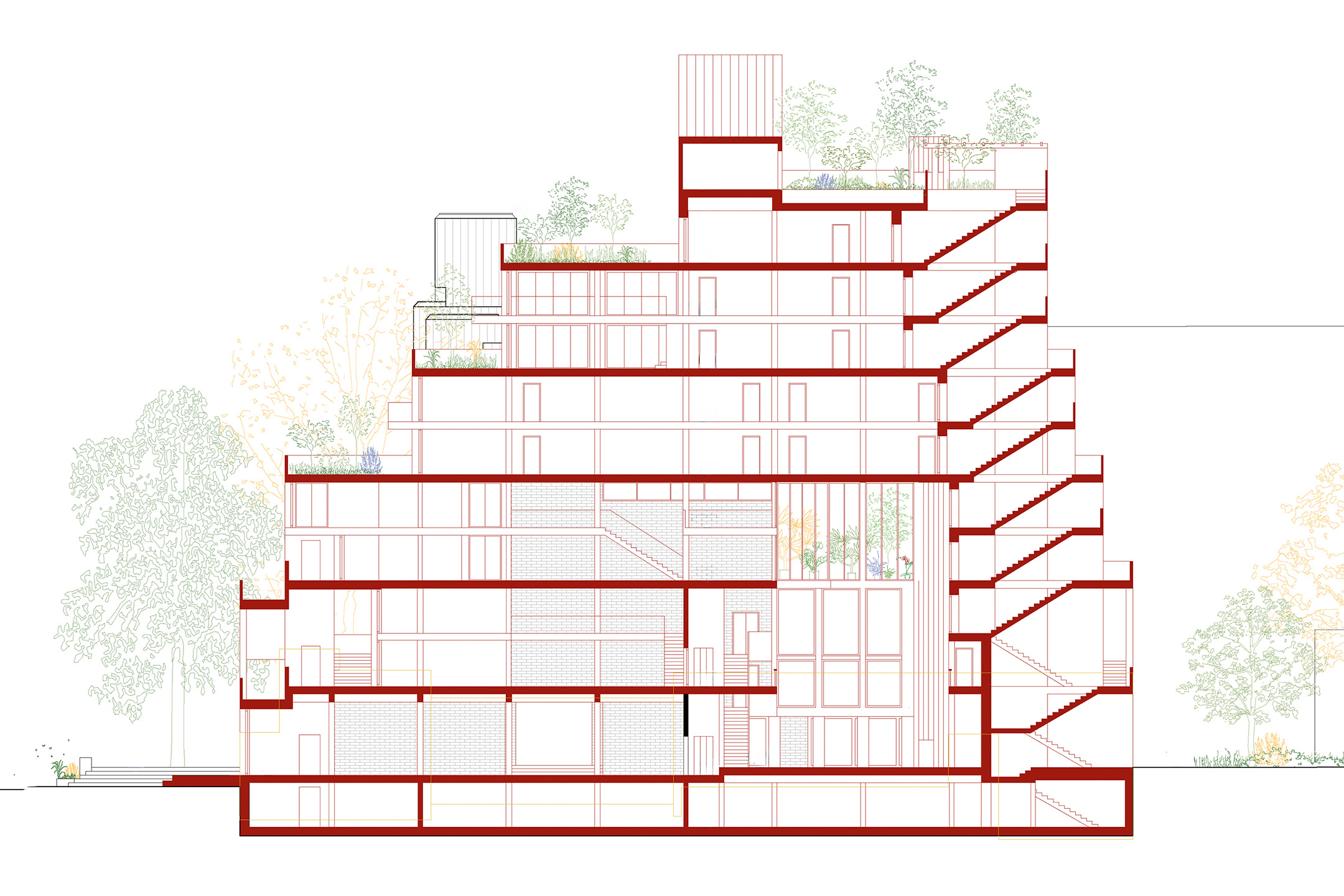

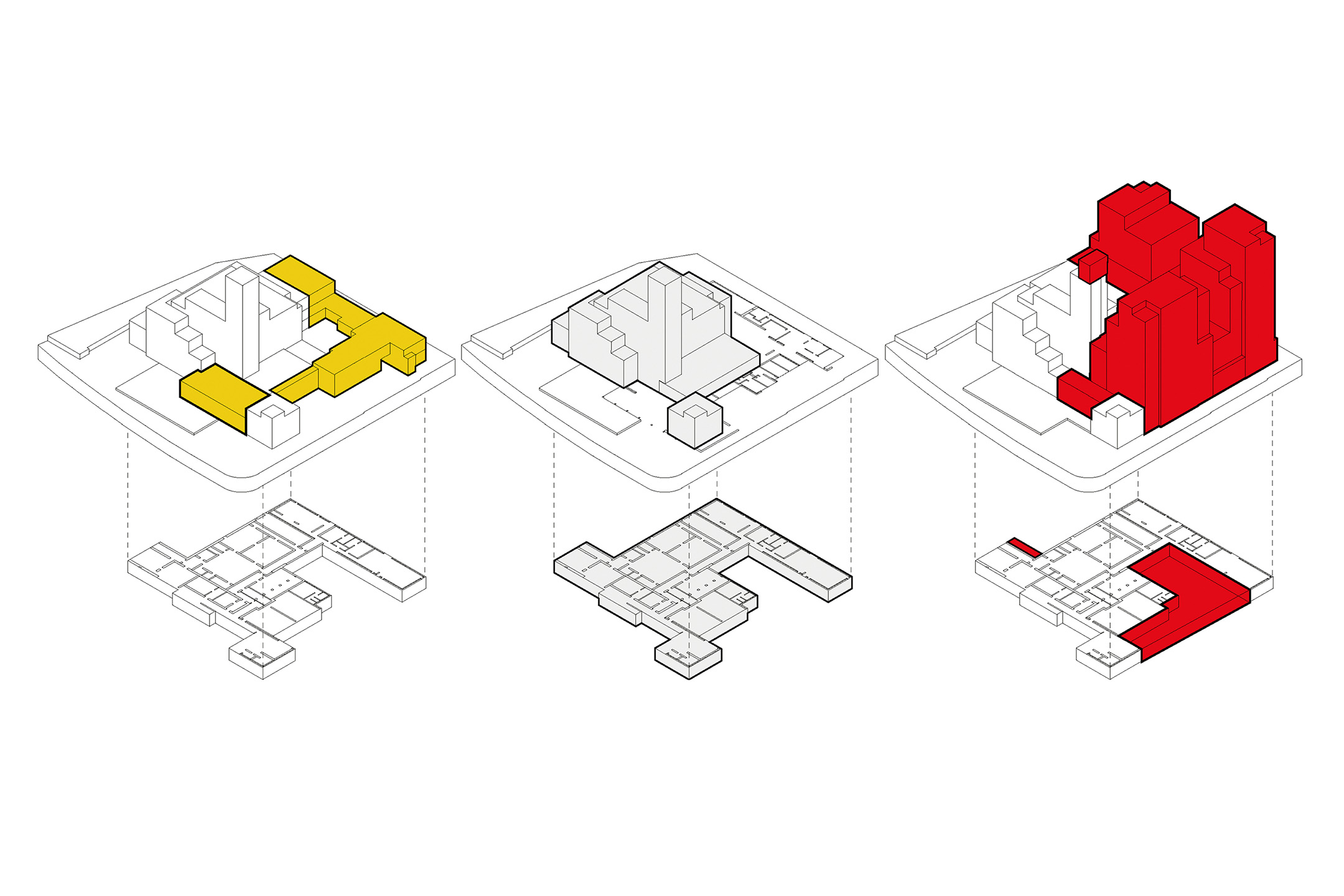

Der mit dem ersten Rang ausgezeichnete, schöne Beitrag der ARGE KilgaPopp Architekten / Baumberger Stegmeier Architekten «Agora» geht vom maximalen Bestand aus und verwebt den alten Bau ohne Berührungsängste über angefügte Volumen, Kuben und Terrassen mit den neuen Funktionen.

Wie die Jury schreibt, stellte sich die Frage, «ob die Angebote an begrünten und begehbaren Dachflächen nicht etwas zu üppig ausfallen». Dem ist dezidiert zu widersprechen, denn nicht nur die einzelnen Wohnungen und die gemeinschaftlichen Erschliessungen profitieren von den begrünten Aussenräumen, sondern auch die Qualität des Baus gewinnt gegen aussen. Die Architekten formulierten die begrünten Flächen in ihrem Entwurf als Teil der Architektur und machen damit ein starkes Angebot zu einer Lösung für ein städtisches Problem: Wie überall in Verdichtungsgebieten werden auf dem «Dreispitz» allzu viele Grünflächen durch grosse Bauvolumen verdrängt. Grün Stadt Zürich hat im Oktober 2023 informiert, dass in den letzten Jahren immense Grünflächen verloren gegangen seien. Der grosszügige Überlandpark auf der Einhausung oder die Verlängerung des bestehenden Saatlenparks kompensieren den Verlust allein nicht. Die verschwundenen Flächen umfassen auch kleine, weniger repräsentative Brachen und Restflächen, die alle zusammen einen wichtigen Teil des grünen Aussenraums darstellen und zu einer angenehmen Umgebung und zum Wohlbefinden der Bewohner beitragen.

Die Kuben von «Agora» bieten eine solche Begrünung wie selbstverständlich an. Vergleichen liesse sich der Vorschlag «Agora» mit der Wohnüberbauung von Mallet Stevens in Paris, die eine ähnliche Struktur und einen vergleichbaren voluminösen Aufbau und Ausdruck hat. Vermutlich entspringt die als Frage formulierte Bemerkung der Jury aber eher ökonomischen als gestalterischen Überlegungen. Ausserdem stehen der Stadt in den nächsten Jahren grosse Fördermittel zur Verfügung, um Begrünungen auf privater und institutioneller Seite zu unterstützen.

Alles in allem setzt sich «Agora» nicht als gestalterisches Repräsentationsstück in seiner Umgebung durch, sondern tritt in eine Symbiose zum Bestand sowie der Geschichte des Orts und erweitert diese konzeptionell – eine Art zu bauen, die man sich in der Stadt Zürich mit ihren allzu oft radikalen Neubaustrategien vermehrt wünscht.

«Pyrit»: elegant verknüpft

Die mit dem zweiten Rang prämierte Arbeit «Pyrit» von Esch Sintzel wirkt in den unteren Etagen im Innern räumlich grosszügig und elegant. Gegen oben schlägt das Team zwei schön gesetzte Türme auf der alten Struktur mit Wohnungen vor. Sie ergänzen die unteren Etagen durch entsprechend stimmungsvolle Öffnungen und Belichtung. Leider werden diese Aufbauten dem Charakter von Paillards Architektur nicht ganz gerecht, weil sie sich allzu sehr davon abheben. Wie die anderen beiden Projekte verflechten die Architekten im Innern Alt und Neu integrativ miteinander. Im Gegensatz dazu stellen sie diese einander aussen eher als Gegensätze gegenüber. Die Fassaden haben mit ihren Fenster- und Balkonproportionen einen «1970er-Jahre-Wohnblockcharakter». In Zukunft werden hier auch viele Menschen mit tieferem Einkommen leben, gerade für sie bildet dieses scheinbar pragmatische Erscheinungsbild keine erbauliche soziale Ausgangslage. Man fragt sich deshalb, ob dieser Ausdruck nicht hätte verändert werden können.

«Claude»: feingliedrig

Das Projekt von Atelier Scheidegger Keller weist im Gegensatz zu «Pyrit» einen noch kompakteren Fussabdruck auf. Es besteht aus verschiedenen Auftürmungen und auf der Seite der Saatlenstrasse verzichten die Verfassenden auf eine Verzahnung mit dem Quartier. Architektonisch verweben sie Alt und Neu und überformen es zu einem feingliedrigen Ganzen aus grösseren und kleineren Volumen. Der Komplex strahlt darin eine selbstverständliche Eigenständigkeit aus. In der Silhouette und im Schnitt erscheine der Entwurf jedoch in der Höhenentwicklung etwas unschlüssig, so die Jury. Zudem mache die gewählte Setzung ein stark verdichtetes Inneres erforderlich, was wiederum zu sehr tiefen, unflexiblen Räumen führe.

In der Empfehlung der Jury für das Projekt «Agora» steht: «Nicht zuletzt strahlt der Vorschlag eine ansteckende Lust und Freude aus, mit der Transformation des heutigen Kirchenzentrums einen an die Vergangenheit anknüpfenden Beitrag an das sich entwickelnde Quartier zu wagen.» Eine schöne Aussicht, die hoffentlich ihr Versprechen an Lebendigkeit sowie an die bauliche und soziale Integration – auch über die differenzierten Grünräume – einlösen wird.

Pläne und Jurybericht zum Wettbewerb finden Sie auf competitions.espazium.ch

Teams in der Endrunde

1. Rang, 1. Preis: «Agora»

ARGE KilgaPopp Architekten, Winterthur / Baumberger Stegmeier Architekten, Zürich

2. Rang, 2. Preis: «Pyrit»

Esch Sintzel Architekten, Zürich

3. Rang, 3. Preis: «Claude»

Atelier Scheidegger Keller, Zürich; Güntensperger Baumanagement, Zürich; Monotti Ingegneri Consulenti, Gordola

Fachjury

Bruno Krucker, Architekt, Zürich; Astrid Staufer, Architektin, Zürich /Frauenfeld; André Schmid, Landschaftsarchitekt, Zürich

Sachjury

Annelies Hegnauer, Präsidentin Kirchenpflege (Vorsitz); Michael Hauser, Mitglied Kirchenpflege, Ressort Immobilien; Matthias Haag, Kirchgemeinde Zürich, Bereichsleiter Immobilien